転職する際に、気がかりなのは「税金」。

「どうやって手続きを進めてば良いのだろう…」

「損しない方法ってある?」

この税金問題は避けては通れない道。転職する前にしっかり理解しておくことをお勧めします。たとえば、税金の種類や給与明細で必ずチェックしておきたい項目など意外と知らないことばかり。しかし、きちんと把握していれば、転職する際にスムーズに進められます。本記事を通して一緒に学んでいきましょう。

この記事では、以下のような内容を紹介します:

- 税金の基本の「キ」

- 税金の種類と手続き

- 退職後の選択肢と手続き

- 【ケース別】税金・社会保険の手続き

- 損しないための対策

- Q&A

プロの現場を知る看護師目線で、「看護師の転職にまつわる税金アレコレ」を解説しています。ぜひブックマークして、税金について勉強したいときに役立ててくださいね。

税金の基本の「キ」を知ろう

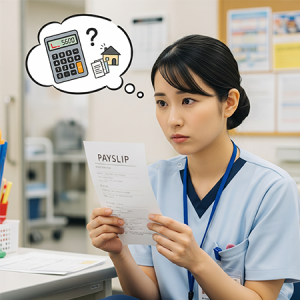

転職を考えるとき、税金や社会保険の手続きに不安を感じていませんか?これまで病院が全てやってくれていたからこそ、何をどうすればいいか分からない方も多いでしょう。

そこで、ここでは、給与明細の「控除」の超基本的な仕組みから、転職で「手取り」がどう変わるのかまで、初心者でもすぐに理解できるよう解説します。

給与明細の「控除」を知る:税金と社会保険の超基本

給与明細から引かれる「控除」は、税金と社会保険料の2種類。この基本を理解することが転職時の不安をなくす第一歩!

税金

国に納める「所得税」と住んでいる自治体に納める「住民税」があります。所得税は毎月の給与から天引きされる一方、住民税は前年の所得から計算され、翌年に納める仕組みです。このタイムラグが転職時に戸惑うポイントに…。

社会保険料

病気や怪我に備える「健康保険」、老後の生活を支える「厚生年金」、そして失業時のセーフティネットとなる「雇用保険」などが含まれます。これらの保険料は、会社と個人が半分ずつ負担しているため、退職後は支払い方法が変わることがあります。

転職を機にこれらの控除額や支払い方法が変わることがあるため、仕組みを理解しておきましょう。

転職で「手取り」はどう変わる?押さえておくべき変化のポイント

転職で手取り額が変わる主な理由は、住民税と社会保険料の支払い方法が変わるためです。どう変わるか、チェックしましょう。

住民税

前年の所得に基づいて計算されるため、たとえば退職した年に年収が高かった場合、翌年に支払う住民税額が上がる可能性があります。このとき、退職金などの一時的な収入も加味されるため、注意が必要です。

社会保険料

退職から次の就職までの期間が空くと、これまで会社が半分負担してくれていた分を、自分で全て支払う必要があります。具体的には、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかの選択肢が出てきます。

これにより、一時的に自己負担額が増え、手取りが減ったと感じることがあります。

転職をする際の参考に!「おしごと診断」

次の転職先では、自分に合う仕事をしたい!

職場もぴったりなところを選びたいもの。

自分に最適な仕事・職場を知るのにぴったりな「おしごと診断」をLINEでやってみませんか?

LINEに登録するだけで、あなたがどのようなタイプの職場や仕事が向いているのかが診断できます!

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

看護師が知るべき!税金の種類と手続き

転職時の税金手続きは、複雑そうで不安になりますよね。しかし、主な税金の種類と必要な手続きのポイントを押さえておけば大丈夫!

ここでは、所得税と住民税について、転職時に特に注意すべきポイントをチェックしていきましょう。年末調整や確定申告を正しく理解し、税金で損をしないための知識を身に付けることが鍵です。

所得税:年末調整と確定申告で「払いすぎ」を防ぐ

所得税は、1年間の所得に応じて納める税金です。毎月の給与から天引き(源泉徴収)されていますが、年間の正しい税額を確定させる手続きが必要です。年末調整と確定申告で払いすぎを防ぎましょう。

年末調整

年末に会社が行う手続きで、毎月天引きされた所得税額を精算します。生命保険料控除などの申請をすることで、払いすぎた税金が還付されることがあります。

確定申告

年末調整では対応できない控除や、複数の職場から給与を受け取った場合などに行う手続きです。自分で税務署に書類を提出して精算しましょう。

【転職時期別】年末調整・確定申告の判断フロー

転職時の税金手続き、特に年末調整と確定申告は、タイミングによって対応が変わります。自分の状況に合わせて、やるべきことを確認しておきましょう。

| 転職時期 | 誰が、何をするか | 備考 |

| 1. 年末までに転職先に入社 | 新しい職場が年末調整を行う | 前職の源泉徴収票を新しい職場に提出する必要がある。 |

| 2. 年内に退職し、年明け以降に転職 | 自分で確定申告を行う | 退職した会社から受け取った源泉徴収票が必要。 |

| 3. 年内に複数の職場を経験 | 年末時点で在籍している会社が年末調整を行う | 全ての職場の源泉徴収票を提出する必要がある。 |

住民税:退職後の支払い方法と「手取りが減る」落とし穴

住民税は、前年の所得に対して課税される税金。退職すると、支払い方法が変わるため注意が必要!

特に、退職する月によっては、本来翌月以降に支払う予定だった住民税が、退職月の給与から一括で天引きされることがあります。そのため、普段より手取り額が大きく減ってしまうことがあり、「こんなはずでは…」と戸惑うことのないよう、あらかじめ理解しておきましょう。

普通徴収と特別徴収:仕組みと選択のポイント

住民税の支払い方法には、退職後の状況によって異なる2つの選択肢「普通徴収」と「特別徴収」があります。その仕組みと、自分の状況に合わせた選択のポイントを把握しておきましょう。

普通徴収

自分が役所から送付される納付書を使って、金融機関などで住民税を支払う方法。退職後、次の就職まで期間が空く場合に切り替わります。納付期限を過ぎると延滞税がかかるため、納付書が届いたら速やかに手続きを行いましょう。

特別徴収

会社が給与から住民税を天引きし、納税を代行する方法。これは、在職中の一般的な方法です。退職後、すぐに次の職場に入社する場合は、新しい職場でこの方法が継続されるでしょう。

看護師の転職と社会保険:退職後の選択肢と手続き

転職時の社会保険の手続きは、税金と同様に自分で進める必要があります。特に健康保険や年金、雇用保険は、退職後の生活に直結する重要なもの!

ここでは、退職後の健康保険の3つの選択肢や、年金手続きの注意点、さらには転職活動を支える失業保険について紹介します。一つずつポイントを押さえていきましょう。

健康保険:退職後の選択肢(任意継続・国民健康保険・扶養)と保険料比較

看護師の退職後、健康保険はどうすればいいのか悩む方は多いはず。ここでは、3つの主な選択肢とそれぞれの保険料を比較します。それぞれの特徴を理解して次のステップへ進みましょう。

| 選択肢 | 概要 | 保険料 |

| 1. 任意継続 | 退職後も、最長2年間は前の職場の健康保険を継続できる。 | 会社負担分がなくなり、全額自己負担になる。 |

| 2. 国民健康保険 | 任意継続の対象外の場合や、保険料が安くなる場合に、住所地の市区町村で加入する。 | 前年の所得や自治体によって異なり、全額自己負担になる。 |

| 3. 扶養 | 配偶者や親など、家族の健康保険の被扶養者になる方法。 | 自分の保険料負担はない。 |

厚生年金・国民年金:ブランク期間の年金手続きと注意点

退職から次の就職まで期間が空く場合、年金の手続きにも要注意!ブランク期間に手続きを怠ると、将来受け取れる年金額が減る可能性があるため、忘れずに行いましょう。

退職日の翌日に手続き

会社員が加入する厚生年金は、退職日の翌日から資格がなくなります。この空白期間は、国民年金に切り替える手続きを自分で行う必要があります。

手続きを怠ると、将来受け取れる年金額が減ったり、未払い期間に病気やケガをした際の障害年金が受けられなくなる可能性もあるため、早めに!

再就職後

再就職すれば、自動的に厚生年金に再加入となります。

雇用保険:転職活動中の強い味方「失業保険」の受給条件と流れ

失業保険は、再就職を支援するための重要な制度!転職活動中の生活を支える心強い味方となりますので、受給資格がある場合は積極的に活用しましょう。

受給条件

| ✔︎離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること。 |

| ✔︎働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事が見つからない状態であること。 |

受給までの流れ

| 1. 離職票を持ってハローワークで求職の申し込む。 |

| 2. ハローワークの職員と面談後、受給資格の決定と7日間の待期期間がある。 |

| 3. 雇用保険受給説明会に参加する。 |

| 4. 待期期間満了後、自己都合退職の場合はさらに2ヶ月間の給付制限期間がある。 |

| 5. 認定日にハローワークで失業の認定を受け、給付金が振り込まれる。 |

| 6. 求職活動を続けながら、再び認定日を迎えるごとに給付を受けられる。 |

【ケース別】あなたの状況に合わせた税金・社会保険の手続きガイド

転職時の税金や社会保険の手続きは、退職から次の就職までの期間によってやるべきことが大きく変わります。ここでは、その手続きの進め方を分かりやすく解説します。事前にやるべきことを把握し、もれなく対応できるよう準備しておきましょう。

転職で「ブランクがない」場合の手続きの進め方

退職から次の職場への入社までブランクが1日もない場合、手続きの大部分は新しい職場が代行してくれるので安心!新生活に集中できるよう、何を準備すればいいのか事前に確認しておきましょう。

提出書類の確認

新しい職場から求められる書類を早めに確認し、前職に依頼して準備しておきましょう。具体的には、前職の源泉徴収票、雇用保険被保険者証、年金手帳(または基礎年金番号通知書)などが必要です。

社会保険

新しい職場で自動的に健康保険・厚生年金に加入できるため、自分での手続きは不要です。

年末調整

年内に転職した場合、新しい職場で前職の分も含めて年末調整が行われます。前職の源泉徴収票を提出することで、正しい税額に精算されます。

退職から次の就職まで「期間が空く」場合の手続きと注意点

退職から次の就職まで期間が空く場合、以下の手続きを自分で行う必要があります。手続きを怠ると、保険証が使えなくなったり、未納期間が発生したりするため、やるべきことを事前に把握しましょう。

健康保険の手続き

退職日の翌日から、会社の健康保険の資格がなくなります。この空白期間を埋めるため、先述の「国民健康保険」「健康保険の任意継続」「家族の扶養に入る」からいずれかを選んで手続きをします。

<注意点>

健康保険の切り替えは、退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。期限を過ぎると、医療費が全額自己負担になることがあるため、早めに手続きを済ませましょう。

年金の手続き

会社員が加入していた厚生年金は、退職日の翌日から資格がなくなります。この空白期間は、国民年金に切り替える手続きを自分で行う必要があります。

<注意点>

転職先が決まっていないブランク期間は、自動的に年金が切り替わるわけではありません。退職から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で手続きを行いましょう。

手続きを忘れると、未納期間が発生し、将来受け取れる年金額が減ったり、万が一の際の障害年金が受けられなくなる可能性も…。

住民税

住民税の支払い方法が給与からの天引き(特別徴収)から、自分で納付書を使って支払う(普通徴収)方法に切り替わります。

<注意点>

退職する月によっては、本来翌月以降に支払う予定だった住民税が、退職月の給与から一括で天引きされることがあります。その結果、手取りが大きく減る可能性があるため、あらかじめ理解しておきましょう。

失業保険(雇用保険)

転職活動中の生活を支えるため、条件を満たしていれば失業保険(雇用保険)を受給できます。

<注意点>

失業保険を受給するためには、退職後にハローワークで手続きをする必要があります。会社から受け取った離職票を速やかに提出し、手続きを進めましょう。受給資格や金額は、離職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。

「損しない」ための対策:税金・社会保険料の賢い見方

転職で「損をしたくない」と考えるのは当然のこと。そのためには、給与明細の見方を理解し、手続きの注意点を押さえておくことが重要です。

ここでは、手取り額を正しく理解するためのポイントや、転職後の税金・社会保険料のシミュレーション例、そして手続きの抜け漏れを防ぐための注意点を見ていきましょう。

給与明細のココをチェック!手取り額を正しく理解するポイント

毎月の給与明細をなんとなく見ている方も多いかもしれませんが、転職を機にしっかり確認しましょう。給与明細の項目を正しく理解することで、なぜ手取り額が変動するのかが明確になりますよ!

- 課税対象額:

基本給だけでなく、各種手当を含めた総支給額から非課税項目(通勤手当など)を引いた金額です。所得税や住民税は、この金額を元に計算されます。 - 社会保険料:

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の3つが主な項目です。給与額が上がると、それに伴って保険料も上がるため、転職後の手取り額に影響します。 - 所得税:

毎月、概算で天引きされています。年末調整や確定申告で精算することで、払いすぎた分が還付されるケースも。

【計算例】転職後の税金・社会保険料シミュレーション

転職後の手取り額を具体的にイメージできるよう、簡単なシミュレーション例を見てみましょう。額面の給与だけでなく、差し引かれる金額を含めて考えることが大切!

例:年収400万円から500万円にアップした場合

| 項目 | 年収400万円の場合 | 年収500万円の場合 |

| 年収 | 400万円 | 500万円 |

| 社会保険料 | 約58万円 | 約72万円 |

| 所得税 | 約10万円 | 約18万円 |

| 住民税 | 約19万円 | 約27万円 |

| 差引額 | 約87万円 | 約117万円 |

| 手取り額 | 約313万円 | 約383万円 |

※扶養家族なし、その他控除なし、賞与なし、東京都での概算

この例からわかるように、年収が100万円アップしても、税金と社会保険料の負担が増えるため、手取り額は単純に100万円増えるわけではありません。また、住民税は前年の所得をもとに計算されるため、年収アップを実感できるのは翌年度になります。

手続きの「抜け漏れ」ゼロへ!気をつけたい注意ポイント

「手続きを忘れて後から困った」とならないように、次のような点に気を付けましょう。スムーズに転職を完了させるために、一つずつ確認していくことが重要!

退職書類の確認

離職票、源泉徴収票など、退職時に受け取るべき書類を確実に受け取り、紛失しないように保管してください。

手続きの期限

国民健康保険や国民年金への切り替えは、退職後14日以内など、期限が決まっているものが多いです。退職が決まったら、必要な手続きと期限をリストアップしておきましょう。

転職先への確認

転職先が代行してくれる手続きと、自分でやるべき手続きを明確にしておくと便利です。特に、年をまたぐ転職の場合は年末調整の対応について確認は要注意!

【Q&A】看護師の転職と税金、不安を払拭しよう

転職時の税金や社会保険に関して、一人で悩みを抱えていませんか。「分からないことがあったら誰に聞けばいい?」「手続きを忘れたらどうなる?」といった疑問は、多くの看護師さんが抱える共通の不安です。

ここでは、よくある質問にお答えします。正しい情報を得て、漠然とした不安を解消しましょう。

Q:転職で分からないことがあったら誰に相談すれば良い?

A:まずは、新しい職場の人事・総務担当者に相談するのが一番です。特に、年末調整や社会保険の切り替えなど、会社が代行してくれる部分については、必要な書類や提出期限をしっかり確認しておきましょう。

また、ハローワークや税務署、市区町村の窓口でも専門家が相談に乗ってくれますよ!各機関の公式サイトで相談窓口を調べてみましょう。

Q:退職後、すぐに手続きしないと何か問題が発生する?

A:退職後の健康保険や年金の手続きを怠ると、大きな問題につながる可能性があります。

健康保険

健康保険の切り替えをしないと、退職した会社の保険証は使えなくなります。その間に病院にかかると、医療費を全額自己負担することになります。

年金

年金の手続きをしないと未納期間が発生し、将来受け取れる年金額が減ったり、万が一の際の障害年金が受けられなくなることがあります。

退職から14日以内に手続きが必要なものが多いので、退職が決まったら手続きの準備をすぐに!

Q:転職を繰り返すと、税金や社会保険で不利になる?

A:転職を繰り返す自体が税金や社会保険で直接的に不利になることはありません。しかし、手続きが煩雑になるという点は注意が必要です。計画的な転職を心掛け、手続きの抜け漏れがないようにすることが大切!

年末調整・確定申告

年に複数の職場で働いた場合、最後の職場で年末調整を行うか、自分で確定申告をする必要があります。

住民税

退職のたびに住民税の支払い方法が変わる可能性があり、手続きを忘れると延滞税が発生することもあります。

まとめ:税金の不安を解消し、安心して転職しよう

初めての転職では、税金や社会保険の手続きは複雑に感じてしまいますよね。しかし、一つひとつの仕組みを理解し、期限や必要書類を事前に把握しておけば、決して難しいことではありません!

税金や社会保険は、私たちの生活を支える大切な仕組みです。一つずつ丁寧に、確実に手続きしていきましょう。

理想の求人を「おしごと犬索」で探そう

「おしごと診断」で分かった最適な仕事の求人を見つけたい!

そんなときは、「おしごと犬索」をやってみましょう♪

LINEであなたの状況や希望を教えてくれれば、あなたに合う仕事を探します!

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜