「痙攣が起きた!どう対応すればいいの?」「何を見て、どうアセスメントすればいいの?」

そんな疑問を持っていませんか?😊 大丈夫です!実は痙攣看護は、シンプルな3ステップで整理できるんです!

📝 観察 → 🔍 アセスメント → 💊 治療

この流れをマスターすれば、患者さんの状態をしっかり把握して、スムーズに対応できるようになりますよ!

この記事では、痙攣が起きたときの基本的な看護ポイントから実践的な対応方法まで、わかりやすくお伝えしていきます。

一緒に学んでいきましょう!💪

熱性痙攣ってどんな状態?🧐

こんにちは、看護師さん!熱性痙攣について詳しくお話ししますね😊

小さなお子さんに多い症状ですが、正しい知識を持っていれば安心して対応できますよ♪

熱性痙攣はどんなもの?

熱性痙攣は、38℃以上の発熱が原因で起こる痙攣のことです。

主に6ヶ月~5歳くらいの子どもに見られます。

特に39℃以上の高熱や、発熱後12時間以内に急激に体温が上昇した際に起こりやすいんです🌡️

脳がまだ未熟なため、熱に過剰反応してしまうことが原因です。

日本では約5~6%の子どもが経験すると言われていますよ👶

どんな子がなりやすいの?

熱性痙攣になりやすい子どもには、いくつかの特徴があります👶:

- 年齢: 6ヶ月~5歳くらいの子どもが中心です。特に12~18ヶ月頃が最も多いとされています。

- 家族歴: 家族に熱性痙攣を起こしたことがある人がいる場合、古戸ももなりやすい傾向があります👨👩👧👦

遺伝的な要素も関係していると考えられています。 - ワクチン接種後: DPT(ジフテリア・百日咳・破傷風)やMR(麻疹・風疹)ワクチンなどの予防接種後に微熱が出ることがありますが、その熱がきっかけで痙攣が起こることもあります💉

ワクチン自体が痙攣を引き起こすのではなく、発熱が原因なんですよ。 - その他の要因: 発達の遅れ、NICUに28日以上入院していた、保育園に通っているなどもリスクを高める可能性があります。

鉄や亜鉛の欠乏も関連があるかもしれません。

これらの要因が重なると、熱性痙攣の発症リスクが高まることがあります。

熱性痙攣が起きた時の症状

熱性痙攣の症状は以下の通りです:

- 意識消失: 呼びかけに反応しなくなることがあります😴

- 全身の痙攣: 手足がガクガク震えたり、全身が硬直することがあります🐾

- 眼球の偏位: 白目をむいたり、目が一点を見つめたまま動かなくなることも👀

- チアノーゼ: 顔色が青紫色になることがあります🥶

- 失禁: おしっこやうんちを漏らしてしまうことも💦

これらの症状は数秒~数分続き、ほとんどの場合5分以内に治まります。

その後、ぐったりして眠ってしまうことが多いです。

熱性痙攣は一般的なの?

熱性痙攣は珍しいものではありません。

子どもの約5~6%が経験すると言われています。

特に3歳未満で初めて発症することが多いんですよ😊

初めて見ると驚いてしまうかもしれませんが、ほとんどの場合心配はいりません。

熱性痙攣と紛らわしい病気

熱性痙攣と間違えやすい病気もあります。

以下のようなものが挙げられます:

| 病名 | 説明 |

|---|---|

| てんかん | 熱がなくても痙攣が起こる病気。繰り返し発作が起こることがあります。 |

| 髄膜炎・脳炎 | 脳や脊髄の炎症で発熱や痙攣を引き起こします。熱性痙攣と症状が似ているため注意が必要です。 |

| 脳腫瘍 | まれに脳腫瘍が原因で痙攣が起こることがあります。 |

| 低血糖 | 血糖値が異常に低くなると痙攣や意識障害を引き起こします。 |

| 熱中症 | 高温環境下で体温調節ができなくなり、痙攣を起こすことがあります。 |

看護師が知っておきたい!痙攣の原因と種類🤔

痙攣は突然起こる筋肉の収縮で、患者さんの状態を適切に理解することが重要ですよね♪

ここでは、痙攣の原因や種類について詳しく解説します😊

痙攣って、どうして起こるの?

痙攣は脳の神経細胞が異常に興奮することで起こります。

原因はさまざまで、以下のようなものがあります:

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 脳の異常 | 脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、髄膜炎など。 |

| 全身性疾患 | 低血糖、電解質異常、代謝異常など。 |

| 精神的要因 | ストレスや過労による自律神経の乱れ。 |

| その他 | 薬物中毒、アルコール離脱症候群など。 |

痙攣が起こった場合は、原因を特定するために血液検査や画像検査が必要になることがありますよ♪

痙攣の種類:熱性痙攣、てんかん

痙攣にはいくつかの種類がありますが、特に熱性痙攣とてんかんはよく知られています。

熱性痙攣

熱性痙攣は、主に乳幼児が発熱した際に起こる痙攣です。

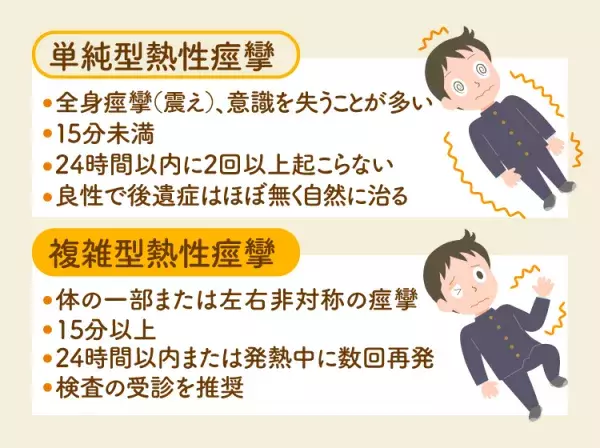

38℃以上の発熱が目安になります。熱性痙攣には、単純型と複雑型があるんですよ。

- 単純型: 痙攣が15分以内に収まり、全身性で、24時間以内に繰り返さないものをいいます。

- 複雑型: 痙攣が15分以上続く、部分的な痙攣、または24時間以内に繰り返すものをいいます。

熱性痙攣は、10~20人に1人の割合で起こると言われています。

ほとんどの場合は1回だけで終わりますが、中には繰り返す子もいます。

てんかん

慢性的な脳疾患で、脳の神経細胞が異常に興奮することで繰り返し発作を引き起こします。

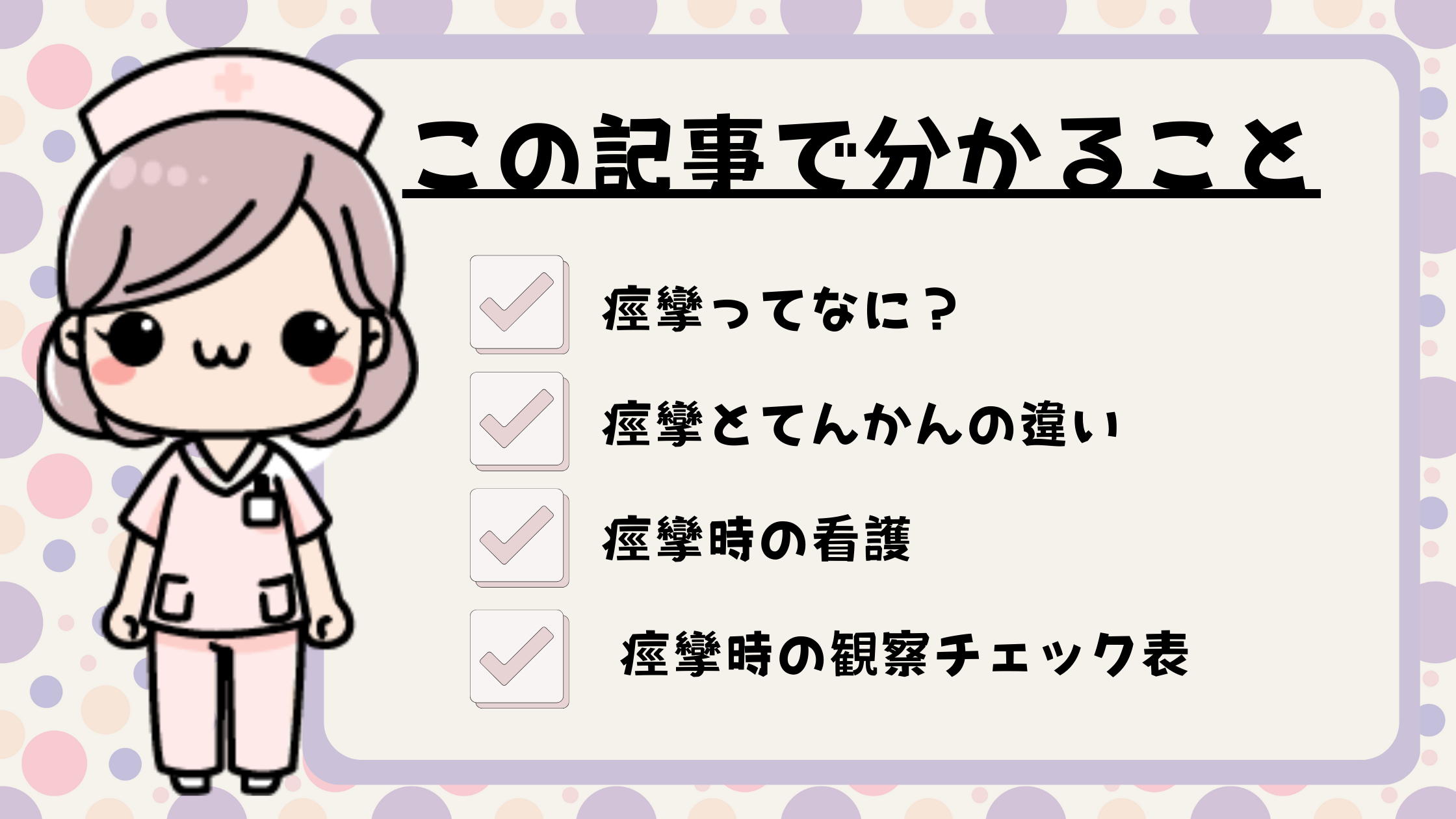

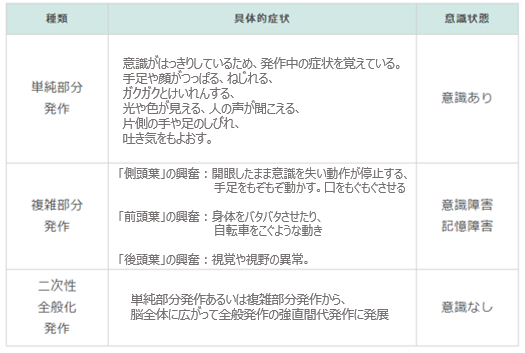

以下の種類があります:

- 焦点発作: 脳の一部分から始まる発作で、意識がある場合とない場合があります。以前は部分発作と呼ばれていました。

- 全般発作: 脳全体で同時に始まる発作で、意識を失うことが多いです。

日吉台病院より引用

てんかんと診断されるには、通常、明らかな原因がなく2回以上の発作を経験する必要があります🏥

単純型と複雑型って何が違うの?

熱性痙攣の単純型と複雑型は以下の点で異なります:

| 特徴 | 単純型 | 複雑型 |

|---|---|---|

| 発作時間 | 15分以内 | 15分以上 |

| 痙攣の範囲 | 全身性 | 局所性(体の一部) |

| 繰り返し | なし | 24時間以内に複数回 |

ウーマンエキサイトより画像引用

単純型は約80%を占め、神経学的後遺症を残すことはほとんどありません。

一方、複雑型はてんかんのリスクが高くなることがあります。

年齢によって原因は変わる?

はい、年齢によって痙攣の原因は異なりますよ😊

| 年齢 | 主な原因 |

|---|---|

| 乳幼児期 | 熱性痙攣、先天性代謝異常、脳奇形。 |

| 学童期 | てんかん、中枢神経感染症。 |

| 成人期 | 脳外傷、脳腫瘍、薬物中毒。 |

| 高齢者 | 脳血管障害(脳梗塞、脳出血)、アルツハイマー病。 |

特に高齢者では、脳卒中が原因で痙攣を起こすことが多いです。

高齢者のてんかん有病率は1.5%という調査結果もあります。

年齢に応じた適切な対応が必要ですね♪

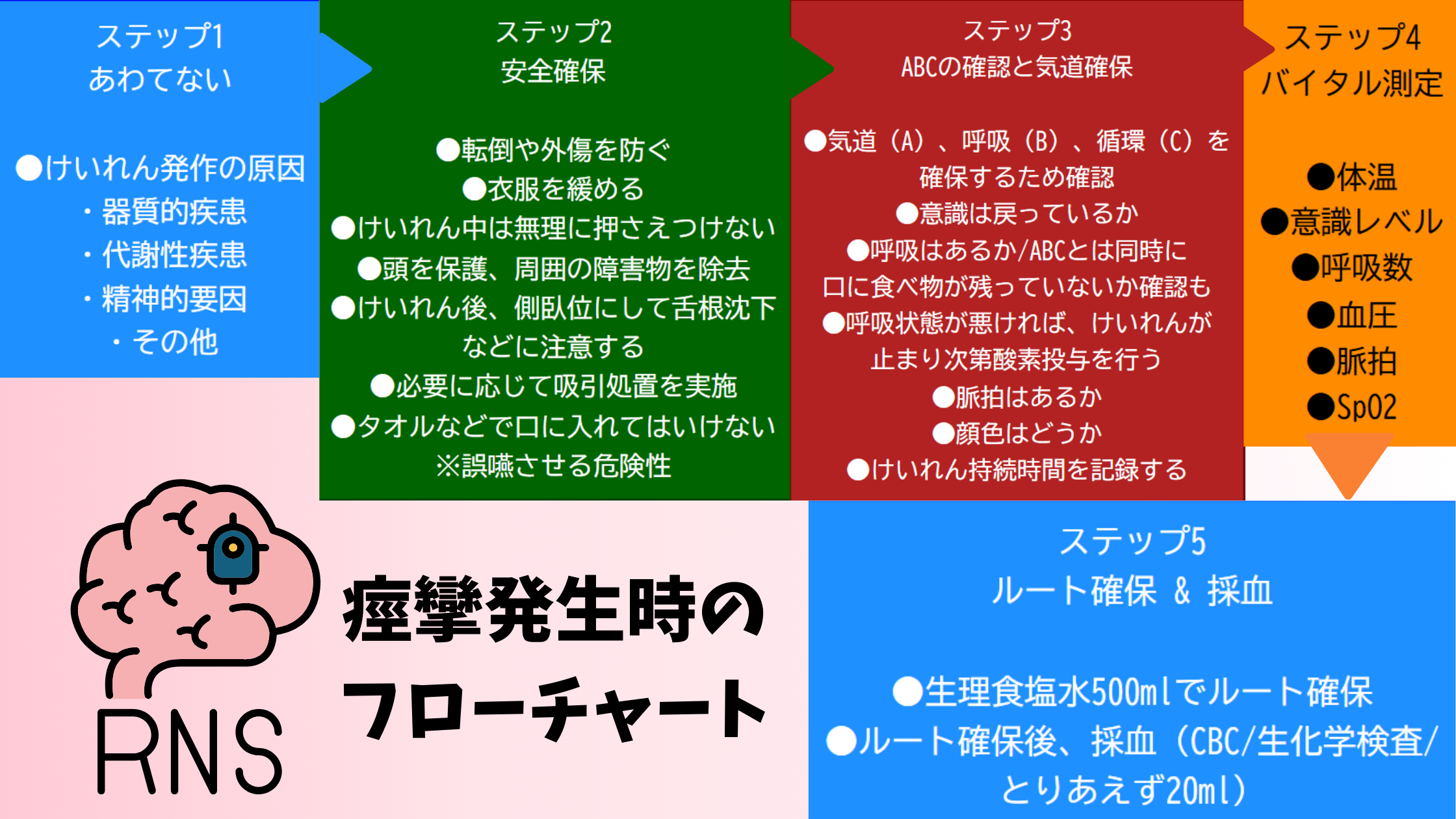

痙攣が起きた時の緊急対応マニュアル🚑

痙攣が起きた際には、患者さんの安全を確保しつつ、迅速かつ冷静に対応することが重要です。

以下では、看護師が行うべき具体的な対応方法を解説します♡

痙攣発作時の基本対応💡

-

応援を呼ぶ

痙攣を発見したら、すぐにナースコールを押して応援を要請します。

その場を離れず、患者さんの状態を観察し続けましょう。 -

安全確保

周囲の危険物を取り除き、患者さんが怪我をしないように環境を整えます。

ベッド柵を上げたり、頭の下にクッションを敷くなどの工夫を行います。 -

気道確保

患者さんの顔を横向きにして気道を確保します。

嘔吐物や分泌物がある場合は吸引を行い、必要に応じて酸素投与を開始します。 -

観察と記録

痙攣の持続時間や発作の様子を記録します。

| 観察項目 | 詳細 |

|---|---|

| 痙攣の持続時間 | 始まった時間、終わった時間、合計何分間続いたかを記録する |

| 痙攣の様子 | 全身性か部分性か、体のどの部分が痙攣しているか、強直性か間代性かなどを記録する |

| 意識レベル | 呼びかけへの反応、意識の有無などを記録する |

| その他の症状 | チアノーゼの有無、呼吸の状態、眼球の動き、失禁の有無などを記録する |

痙攣が続く場合の対応⏱️

痙攣後のケア🛌

-

回復体位

痙攣が収まったら、患者さんを横向きにして誤嚥を防ぎます。深い呼吸で眠ることが多いため、静かに見守りましょう。 -

バイタルチェック

呼吸、血圧、SpO2などのバイタルサインを確認し、異常がないか観察します。 -

家族への説明

痙攣の原因や対応について家族に説明し、不安を軽減するよう努めます。

注意点🚫

-

口に物を入れない

舌を噛むのを防ぐために物を口に入れる行為は、気道閉塞の危険があるため絶対に避けましょう。 -

無理に動かさない

患者さんを無理に動かすと怪我の原因になるため、必要最低限の動きに留めます。

妊産婦さんの痙攣について🤰

妊娠中の患者さんが痙攣を起こした場合は、特に注意が必要です🕊️

- 酸素投与:お母さんと赤ちゃんのために、高濃度の酸素を投与

- 抗痙攣薬の準備:ジアゼパムなどの抗痙攣薬を準備

- 気道確保の準備:バッグバルブマスクや経鼻エアウェイなど、気道確保に必要な物品を準備

痙攣の種類と対応のポイント

| 痙攣の種類 | 原因 | 対応のポイント |

|---|---|---|

| 全身性痙攣 | てんかん、電解質異常、脳疾患など | 安全確保、気道確保、観察と記録、抗痙攣薬の投与(必要に応じて)、救急搬送(必要に応じて) |

| 部分性痙攣 | 脳の局所的な異常 | 安全確保、観察と記録、原因の特定と治療 |

| 熱性痙攣(乳幼児) | 発熱 | 安全確保、気道確保、観察と記録、解熱、家族への説明 |

| 妊産婦の痙攣 | 子癇、てんかんなど | 安全確保、気道確保、高濃度酸素投与、抗痙攣薬の準備、救急搬送(必要に応じて) |

痙攣は全身性と部分的なものに分けられ、原因はてんかん、電解質異常、脳疾患など多岐にわたります。

適切なアセスメントを行い、原因を特定することが重要です。

このマニュアルを参考に、看護師として迅速かつ適切な対応を心がけましょう♡

“おしごと犬索”で理想のお仕事を見つけてみよう

「痙攣対応がちょっと苦手…」と不安に感じるなら、「おしごと犬索」で自分に向いている仕事を探してみませんか?LINEであなたの状況や希望を教えてくれれば、あなたに合うお仕事を検索します。

痙攣の薬剤投与後の看護ポイント 💊💗

痙攣の薬剤投与後は、しっかりとした観察とケアが大切です!以下に重要なポイントをまとめました:

バイタルサインの継続的な観察 👀

- 呼吸状態の確認:抗けいれん薬は呼吸抑制を起こすことがあるため、呼吸数・SpO2・呼吸パターンを定期的に確認しましょう

- 血圧・脈拍のモニタリング:特にジアゼパム(セルシン®)などの抗けいれん薬投与後は血圧低下に注意が必要です

- 体温管理:発熱がある場合は冷却などの対応を

意識レベルの評価 🧠

- JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)を用いて定期的に評価

- 覚醒状態、応答性、見当識の確認

- 意識レベルの変化は医師に報告

副作用のモニタリング ⚠️

- 眠気・ふらつき・めまい(ほとんどの抗けいれん薬で共通)

- 消化器症状(吐き気、嘔吐)

- 皮膚症状(発疹、かゆみ)

- アレルギー反応の有無

薬剤の種類ごとの観察ポイント

| 薬剤名 | 主な副作用 | 看護観察のポイント |

|---|---|---|

| バルプロ酸ナトリウム | 肝機能障害、高アンモニア血症、血小板減少、脱毛、体重増加、食欲不振 | 血液検査(肝機能、アンモニア値、血小板数)の結果を 定期的に チェックする。患者さんの食欲や体重の変化にも注意する. |

| カルバマゼピン | 薬疹、スティーブンス・ジョンソン症候群、肝機能障害、 電解質バランス異常(低ナトリウム血症)、眠気、めまい | 服用開始後10日前後に薬疹が出現することがあるため、皮膚の状態を観察する、眠気やめまい、ふらつきなどの症状に注意する. |

| ゾニサミド | 皮膚症状(多形紅斑)、発汗減少、腎結石、食欲不振、眠気、運動失調 | 皮膚の状態を観察する。発汗減少による体温上昇に注意する(特に夏季). 食欲不振や眠気、運動失調などの症状にも注意する. |

| ベンゾジアゼピン系薬剤 | 呼吸抑制、眠気、ふらつき、 依存関係 | 呼吸状態を観察する(特に高齢者や呼吸器疾患のある患者さん). 眠気やふらつきによる転倒リスクに注意する。連用による依存性に注意する。 |

| ガバペンチン | 眠気、めまい、体重増加、浮腫 | 眠気やめまいによる転倒リスクに注意する。体重増加や浮腫の有無を 確認する |

安全管理 🛡️

- 転倒予防:薬剤の影響でふらつきがある場合が多いので、ベッド柵の使用や移動時の付き添いを

- 誤嚥予防:意識レベルが低下している場合は適切な体位の保持

- 痙攣再発の観察:痙攣の再発がないか注意深く観察

水分・電解質バランスの確認 💧

- 十分な輸液管理

- 電解質異常(特にナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム)のチェック

- 脱水の有無の確認

記録とコミュニケーション 📝

- 薬剤投与の時間、量、効果を正確に記録

- 観察所見を詳細に記録

- 患者さんの状態変化は迅速に医師や他のスタッフと共有

患者さん・家族への説明と教育 🗣️

- 投与した薬の効果と副作用について説明

- 自宅での服薬管理方法の指導(退院時)

- 痙攣発作時の対応方法の指導

観察チェックリスト例

この観察チェック表で見落としなし!!💛

| 観察項目 | 詳細 |

|---|---|

| 意識レベル | GCS、JCSで評価。呼びかけへの反応、見当識などを確認。 |

| 呼吸状態 | 呼吸回数、呼吸パターン、SpO2を確認。呼吸困難のサイン(口すぼめ呼吸、鼻翼呼吸、肋間陥没など)に注意。 |

| バイタルサイン | 心拍数、血圧、体温を測定。頻脈、徐脈、高血圧、低血圧、発熱、低体温に注意。 |

| 重症化サイン | 瞳孔不同、対光反射の消失、胸や腹部の激しい痛み、チアノーゼ、蒼白などの有無を確認。 |

| 発作時の状況 | 発作が起きた時間、場所、患者さんの状態(例:睡眠中、覚醒中、食事中など)、誘因となった可能性のあるもの(例:薬の飲み忘れ、睡眠不足、光刺激など)を記録 |

| 発作中の様子 | 身体の動き(例:手足のけいれん、体の硬直)、目の動き、顔色、呼吸の状態、発声の有無、失禁の有無、発作の持続時間などを観察[5, 21, 34]. |

| 発作後の様子 | 意識の回復状態、手足の麻痺、言語障害、興奮状態、発作の記憶の有無、怪我の有無などを確認 |

| その他 | 既往歴、内服薬、アレルギーの有無などを確認。 |

痙攣の薬剤投与後は、特に呼吸抑制や循環抑制などの副作用に注意して観察することが重要です。

患者さんの安全を第一に考え、異常が見られたらすぐに対応できる準備をしておきましょう!❤️

痙攣看護のプロを目指して!観察・アセスメント・治療を完璧に

痙攣看護は患者さんの命を守る重要な役割を担っています。今回ご紹介した観察・アセスメント・治療の3ステップを参考に、明日からの看護にぜひ活かしてくださいね!

困ったときは一人で悩まず、チームで協力しながら患者さんに寄り添いましょう。患者さんの笑顔のために、私たちと一緒に頑張りましょう!

自分に合う職場を知りたいなら、“おしごと診断”!

LINEであなたがどのようなタイプの職場や仕事に向いているのかを診断できます。ストレス軽減のためにも、あなたに合う職場を選んで♪