「新生児にCPAPを使うとき、どう準備すればいいんだろう?」

「圧設定や装着の手順が不安…」

「トラブルが起きたらどう対処すればいいの?」👶💭

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

新生児CPAPの基本と仕組み

-

圧設定や観察ポイントのコツ

-

トラブル発生時の対応方法

が分かりますよ♪

実は、新生児CPAPを安全に行うためには「正しい準備」「適切な圧設定」「観察とトラブル対応」の3つをしっかり押さえることが大切なんです。

この記事では、NICUや実習で役立つ 新生児CPAPのやり方 を、準備から実践、観察・トラブル対応まで分かりやすく解説します✨

新生児CPAPとは?やり方をわかりやすく解説👶✨

新生児の呼吸をサポートする「CPAP(持続陽圧呼吸)」は、肺をふくらませ続けて酸素化を安定させるための大切な非侵襲的療法ですよね。

これから新生児のcpapについてを学びたい看護師さんに向けて、まずは仕組み→適応ケース→メリット・デメリットの順にやさしく整理します。

全体像がつかめると、後の具体的な手順や観察ポイントの理解がグッと楽になりますよ😊✨

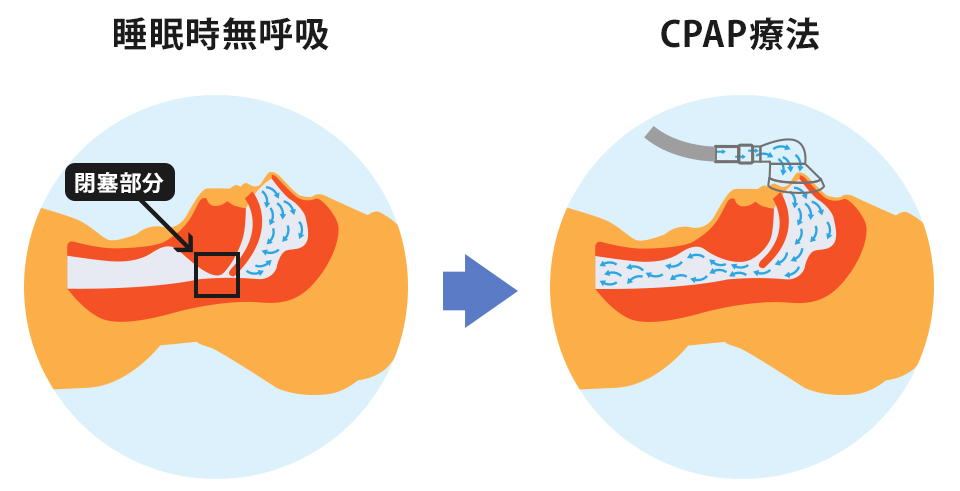

CPAPの基本的な仕組みって?

CPAPは、吸気・呼気のどちらの相でも気道内に一定の陽圧をかけることで、肺胞虚脱を防ぎ、機能的残気量(FRC)を保つ仕組みです。

結果として、呼吸仕事量を減らし、酸素化の改善が期待できます。

装置は下の要素で構成され、それぞれに役割があります💡

| 構成要素 | 具体例・ポイント | 役割 |

|---|---|---|

| ガス供給源 | 空気・酸素ブレンダー、流量計 | 目標FiO₂と流量を安定供給 |

| 加温加湿器 | チャンバー、ヒーター付加湿回路 | 鼻粘膜を保護し分泌物粘稠化を防ぐ |

| 圧発生方式 | バブルCPAP/可変流量/人工呼吸器由来 | 一定の持続陽圧を作る |

| 回路 | 送気・排気、水封部(バブルの場合) | 安定した圧と流れの維持 |

| インターフェース | 鼻プロング/鼻マスク | 児の顔面にフィットさせリーク最小化 |

| モニタ | SpO₂、心拍、呼吸数、胸郭運動 | 効果と安全性の評価に必須 |

看護のコツとしては、①フィット確認(サイズ・位置ずれ・リーク)、②加温加湿の連続性(水量・結露の管理)、③口呼吸対策(チンストラップ等で口開大を抑える)が大切です。

これらが整うほど、同じ設定でも児の楽さが違ってきますよ🌸

新生児にCPAPが必要になるケースとは

適応は「自発呼吸があるが、酸素化・換気が不安定」な状況が中心です。

一方で、直ちに侵襲的換気が必要な重症例では適しません。

現場判断の目安を表でまとめます👀

| 代表的な適応例(例) | ねらい | 注意したい観察ポイント |

|---|---|---|

| 早産児のRDS軽~中等度 | 肺胞虚脱予防、FRC維持 | 呼吸数・陥没呼吸、SpO₂、PIP様相(胸郭動き) |

| TTN(一過性多呼吸) | 肺水分クリア促進の補助 | 呼吸努力・呻吟、酸素要求度の推移 |

| 気管挿管抜管後のサポート | 再虚脱の予防 | 再無呼吸、再挿管基準に該当しないか |

| 無呼吸(早産児)への補助 | 上気道開存補助 | 発作回数・持続、カラー変化 |

| 軽症のMAS/肺炎 | 酸素化支援 | 聴診・呼吸パターン、二酸化炭素貯留の兆候 |

| CPAPが不適または慎重適応の例 | どう対応する? | リスク |

|---|---|---|

| 無呼吸で自発呼吸消失/重度呼吸不全 | 速やかな気管挿管・人工換気の検討 | 低換気・循環不安定化 |

| 顔面・上気道奇形で密閉不能 | 他の呼吸管理手段を検討 | 著明リークで無効 |

| 緊張性気胸などのエアリーク | まずドレナージ等で安定化 | 圧負荷で悪化 |

※施設のプロトコル・医師の指示に必ず従ってくださいね🙏

CPAPのメリットとデメリット

導入前に良い点とリスクを整理しておくと、看護としての観察ポイントが明確になります。

| メリット(看護で活かすポイント) | デメリット/リスク(看護で予防・早期発見) |

|---|---|

| 非侵襲的:挿管回避の可能性が高まる | 鼻部・皮膚トラブル(圧迫・びらん)→ 定期的な圧解除・スキンケア |

| 肺胞虚脱の予防で酸素化改善 | ガスリーク・口開大 → フィット調整・チンストラップ |

| 呼吸仕事量の軽減で児の疲労軽減 | 腹部膨満(空気嚥下)→ 胃管ドレナージで軽減 |

| 抜管後の再虚脱予防 | エアリーク(気胸等)→ 呼吸パターン・胸郭左右差の観察 |

| ケア介入が柔軟(授乳支援等と両立しやすい) | 騒音・結露・回路抜け → 回路固定・結露除去のルーチン化 |

看護の視点では、フィッティング・加湿・リーク管理の3点を軸に、SpO₂や心拍、呼吸努力の変化を「前後比較」で見ていくのがコツです。

小さな変化を経時で可視化できると、医師への報告や次ステップ(設定調整・離脱検討)がスムーズになりますよ❤

新生児CPAPのやり方ステップごとの流れ🚑

新生児にCPAPを行うときは、「準備 → 圧設定 → 装着」という流れを意識するとスムーズですよ。

ここでは看護師さんが現場で迷わず動けるように、手順を整理していきますね👩⚕️✨

準備から装着までの流れ

CPAPを始める前には、物品の準備と機器の作動確認が欠かせません。

準備の抜け漏れがあると装着中にトラブルにつながるので、チェックリストを意識して確認すると安心です❤

| 準備するもの | ポイント |

|---|---|

| 酸素・空気ブレンダー | 指示FiO₂に設定できるか確認 |

| 流量計・加湿チャンバー | 水量・加温状態をチェック |

| CPAP回路(バブル式・可変流量式など) | リークがないか、結露を除去 |

| インターフェース(鼻プロング/鼻マスク) | 児の鼻サイズに合うものを選択 |

| 固定具・チンストラップ | フィット感を確認し、口開大予防 |

| 胃管 | 腹部膨満予防のため挿入準備 |

| モニター機器(SpO₂、心拍) | ベースラインを測定してから開始 |

流れのイメージ

1️⃣ 指示されたFiO₂・流量・圧を設定

2️⃣ 加湿器・回路の動作確認

3️⃣ インターフェースを児の鼻に合わせて準備

4️⃣ 固定具で位置ずれ防止を確認

5️⃣ 胃管挿入、モニター装着

6️⃣ 呼吸状態を観察しながら装着開始

圧設定の目安と調整方法

CPAPは「必要最低限の圧で十分な効果を得る」ことが大切です。

一般的な目安は以下のとおりです👇

| 状況 | PEEP/CPAP設定目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 早産児RDS(軽〜中等度) | 5〜6 cmH₂O | 徐々に上げても7〜8 cmH₂Oまで |

| 抜管後サポート | 4〜5 cmH₂O | 再虚脱予防が目的 |

| TTN | 5 cmH₂O | 数時間で改善することも多い |

| 無呼吸予防 | 4〜6 cmH₂O | 発作頻度をみながら調整 |

調整のコツ

-

SpO₂や呼吸努力が改善しない場合 → 0.5〜1 cmH₂Oずつ上げて観察

-

圧が高すぎる場合(7〜8以上) → 気胸や腹部膨満のリスク増大

-

常に「児の呼吸パターンと酸素化の変化」を見ながら微調整

実際の装着手順をシミュレーション

実際の現場をイメージして、流れをステップ形式でまとめてみます🚑

👶 新生児CPAP装着シミュレーション

-

手指衛生・物品確認

-

指示に従ってFiO₂・流量・圧をセット

-

インターフェースを装着前に児の鼻に合わせて確認

-

鼻プロングを装着 → チューブを軽く持ち上げリーク確認

-

固定具・チンストラップでしっかり固定(圧迫に注意)

-

モニターでSpO₂・心拍を観察(装着前後で比較)

-

腹部膨満があれば胃管で減圧

-

継続観察:呼吸努力・胸郭運動・SpO₂の推移を評価

この流れを頭に入れておくと、初めてでも落ち着いて対応できますよ🌸

CPAP実施中に注意するポイント⚠️

新生児にCPAPを実施している間は、ただ装着するだけではなく継続的な観察と調整が必要になります。

小さな変化に早く気づけるかどうかが、児の安全や回復スピードに直結するんです👶✨

ここでは特に注意すべき3つの視点を整理してみましょう。

圧や酸素濃度のモニタリング

CPAPは「適切な圧と酸素濃度を維持すること」が効果を発揮する前提です。

設定が正しくても、児の状態や回路状況によって実際の効果は変わってきます。

| 観察項目 | 目安・チェックポイント |

|---|---|

| CPAP圧(cmH₂O) | マノメーターで常に確認。設定値±1以内か |

| FiO₂ | 指示濃度が維持されているか。過剰酸素に注意(SpO₂ 90〜95%目標) |

| SpO₂・心拍数 | 装着前後で比較。改善しない場合はリークや圧不足を疑う |

| 呼吸パターン | 陥没呼吸・呻吟の改善、呼吸数の安定化を観察 |

💡看護の工夫

-

圧が安定しないときはリーク・回路の結露・加湿器水量を確認

-

酸素濃度は「必要最低限」に。酸素中毒予防のためにも漸減できるタイミングを探ることが大切です

マスク・チューブの固定とずれ防止

CPAP中は児が動いたり泣いたりするため、マスクやプロングのずれが頻発します。これがリークや圧低下の原因になり、効果を妨げてしまいます。

✅ ポイント

-

サイズ選択:鼻孔を塞ぎすぎず、隙間も大きくないサイズを選ぶ

-

固定具:頭部に均等なテンションをかけ、局所的に食い込まないようにする

-

チューブ位置:回路の重みで鼻部に引っ張りがかからないよう、ベッド柵などに支えを設ける

-

口呼吸対策:口が開いてリークする場合は、チンストラップやテープで軽くサポート

💡看護の工夫

-

ずれを直すときは児を驚かせないように優しく

-

ケアのたびに「固定部の皮膚・鼻翼の赤み」を観察

皮膚トラブルや合併症の予防

CPAPは有効ですが、長時間使用による皮膚損傷や合併症には注意が必要です。

| リスク | 観察ポイント | 予防の工夫 |

|---|---|---|

| 鼻周囲・頬のびらん | 発赤・腫れ・水疱 | 圧迫部位を定期的に解除、保護材使用 |

| 頭部固定部の発赤 | バンド部の皮膚色変化 | 固定具の位置を定期的にずらす |

| 腹部膨満 | 腹囲増大、嘔吐 | 胃管でドレナージ、体位工夫 |

| 気胸などエアリーク | 呼吸音左右差、SpO₂低下 | 呼吸状態の変化を逐一チェック |

💡看護の工夫

-

スキンケアを日常ケアに組み込み、ワセリンや保護ドレッシングを併用

-

腹部観察をルーチン化(触診・聴診・腹囲測定)

-

変化があればすぐに医師へ報告し、対応を協議

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

トラブルが起きたときの対処法とコツ💡

CPAPは新生児にとってとても有効な方法ですが、実施中のトラブル対応を知っておくことはとても大切です。

実際のNICUでも「圧が安定しない」「皮膚トラブルが出てきた」「急にSpO₂が下がった」といった場面は珍しくありません。

ここでは代表的なトラブルとその対処のコツを整理しますね👩⚕️✨

圧が上がらない/上がりすぎるとき

CPAPの効果を発揮するために、設定通りの圧が児に届いているかを確認することが大切です。

| 状況 | 考えられる原因 | 対処のコツ |

|---|---|---|

| 圧が上がらない | 鼻プロングのリーク、口が開いている、回路の抜け・結露 | ・インターフェースを再装着しフィット確認 ・チンストラップで口呼吸を防止 ・回路の結露や抜けを修正 |

| 圧が上がりすぎる | 水封部の水位異常(バブルCPAP)、回路閉塞、加湿チャンバー過満 | ・水封部の水位を適正に調整 ・回路の屈曲や閉塞を除去 ・チャンバー水量を確認し調整 |

💡ポイント

-

マノメーターで「設定値と実際値」をこまめに確認

-

圧の異常はリーク or 閉塞の2パターンで考えると分かりやすいですよ👍

鼻出血や皮膚損傷が出た場合

新生児の皮膚はとても薄くてデリケート。

長時間の圧迫や摩擦で皮膚障害が起きやすいです💦

| トラブル | 原因 | 看護でできる対処 |

|---|---|---|

| 鼻出血 | 鼻粘膜の乾燥・摩擦 | ・加湿の確認 ・サイズ合ったプロングに交換 ・鼻孔周囲にワセリン少量塗布 |

| 鼻翼びらん | プロングの圧迫 | ・保護材を貼付 ・装着位置を微調整 ・短時間ごとに皮膚観察 |

| 頬の発赤・潰瘍 | マスクや固定具の締めすぎ | ・バンド位置を少しずつ変える ・圧解除ケアを定期的に実施 |

💡ポイント

-

「赤み」を見つけたらその時点でケアを開始することが大切です。放置するとすぐにびらんへ進みます。

-

トラブルが出た場合は医師や先輩に早めに相談して、インターフェースの変更も検討しましょう。

気胸など重度トラブルの初期対応

CPAP中に急にSpO₂低下や呼吸音の左右差が出た場合は、気胸などのエアリークトラブルを疑います。

これは命に関わることもあるので、即対応が必要です⚠️

| サイン | 初期対応 |

|---|---|

| 突然のSpO₂低下 | すぐにCPAP停止、マスク換気で補助 |

| 胸郭運動の左右差 | 医師へ即報告、胸部聴診で確認 |

| 心拍数低下・チアノーゼ | 蘇生準備(バッグ・マスク換気)、必要に応じて挿管 |

| 緊張性気胸が疑われる | ドレナージの準備、医師の処置をサポート |

💡ポイント

-

気胸は「急激な悪化」が特徴です。普段と違う呼吸音や胸郭の動きを見逃さないことが重要です。

-

初期対応は「酸素投与」「換気確保」「医師報告」の3本柱を即座に行うのが基本です。

看護師が知っておきたい観察ポイントとアセスメント🔍

CPAPを使っている新生児は、常に「いま効果が出ているのか」「逆に負担になっていないか」を観察する必要があります。

看護師さんの丁寧な観察とアセスメントが、安全で効果的な呼吸管理につながりますよ👶✨

ここでは特に大切な3つの観察視点を整理します。

新生児の呼吸状態の観察

まずは呼吸の基本的な観察が欠かせません。

呼吸数だけでなく、呼吸努力や胸郭の動きを全体的に見ていきます。

| 観察項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 呼吸数 | 頻呼吸(>60/分)や徐呼吸(<30/分)がないか |

| 呼吸努力 | 陥没呼吸、呻吟、鼻翼呼吸が改善しているか |

| 胸郭運動 | 左右差や過度な動きがないか |

| 呼吸音 | ラ音の変化、気道分泌物による雑音が増えていないか |

| 児の表情・反応 | 苦悶表情が減り、落ち着いているか |

💡コツ:

「装着前と比べて改善しているかどうか」を常に意識すると、CPAPの有効性を評価しやすいですよ。

SpO₂・心拍数などバイタルチェック

モニターで得られる数値は、CPAPの効果を客観的に評価する大事な情報です。

| 項目 | 目安・評価ポイント |

|---|---|

| SpO₂ | 90〜95%を目安。高すぎる場合は酸素中毒に注意 |

| 心拍数 | 120〜160回/分が基本。低下は低酸素や循環不全のサイン |

| 血圧 | 低下がないか確認。循環不全や気胸の兆候に注意 |

| 経皮CO₂モニター/血ガス | CO₂貯留が進んでいないか |

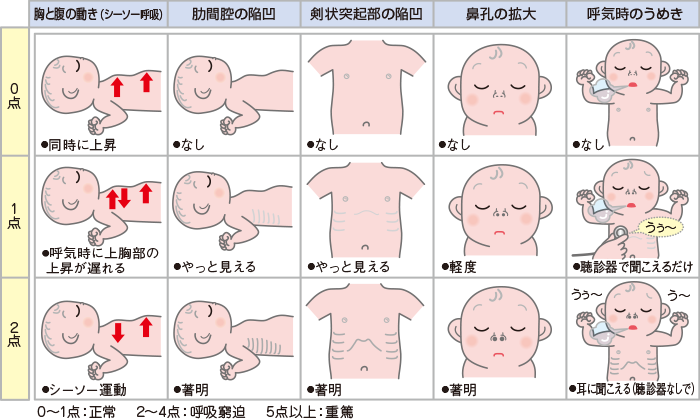

シルバーマンの陥没指数

💡コツ:

-

SpO₂だけに頼らず、心拍数や顔色の変化も一緒に評価する

-

酸素濃度を少しずつ下げてもSpO₂が安定しているなら、回復傾向と判断できる

CPAP離脱のタイミング判断

CPAPを外すタイミングはとても重要です。

早すぎると再虚脱、遅すぎると不要な侵襲や皮膚トラブルにつながります。

| 離脱を検討できるサイン | 具体例 |

|---|---|

| 呼吸数・呼吸努力が安定 | 頻呼吸や陥没呼吸が消失している |

| SpO₂が安定 | FiO₂ 0.21〜0.3で90〜95%維持できる |

| 心拍数安定 | 120〜160回/分で変動少ない |

| 血ガス正常化 | pH・PaCO₂が基準範囲に近づいている |

| 全身状態 | 児の表情が落ち着き、哺乳・活動性が改善 |

💡コツ:

-

離脱は一気にやめるよりも、FiO₂を下げる → 圧を下げる → 装着時間を短縮するといった段階的アプローチが安全です。

-

観察中に再び呼吸状態が悪化した場合は、すぐに再装着できる準備を整えておくことが大切です。

まとめ:新生児CPAPを安全に行うために❤

ここまで「新生児CPAPのやり方」を準備から観察、トラブル対応まで整理してきましたね。

CPAPは新生児の呼吸を守る大切な方法ですが、看護師さんの丁寧な準備と観察が効果を大きく左右します。

最後に今日の学びを振り返り、実践で意識すべきポイントをまとめましょう👩⚕️✨

今日の学びを振り返ろう

-

CPAPは「肺胞虚脱を防ぎ、呼吸仕事量を減らす」仕組みが基本👶

-

準備 → 圧設定 → 装着 → 観察 → 離脱 の流れを押さえることが大切

-

実施中は「圧・酸素濃度のモニタリング」「マスクやチューブのフィット確認」「皮膚や合併症の予防」が重要ポイント

-

トラブルが起きたときは「リーク or 閉塞」をシンプルに切り分け、早めの対応が鍵

-

離脱の判断は「呼吸状態・SpO₂・心拍の安定」を総合的に評価

👉 つまり、CPAPは「正しいやり方」と「観察力」で、児にとって安全で効果的な呼吸サポートになるということでしたね❤

実践で意識したいチェックリスト

最後に、現場ですぐに役立つように「意識ポイント」をリストアップしました📋✨

| チェック項目 | 観察・実践のポイント |

|---|---|

| 準備 | 圧・FiO₂・加湿器の確認、物品とサイズの適合 |

| 装着 | 鼻プロング/マスクのフィット、固定具の安定 |

| モニタリング | SpO₂ 90〜95%、心拍数120〜160/分、呼吸パターン |

| トラブル対応 | 圧異常=リーク/閉塞確認、皮膚トラブル早期発見、腹部膨満は胃管で減圧 |

| 離脱判断 | 呼吸努力の改善、FiO₂低値でSpO₂維持、血ガス安定 |

💡 コツ:

チェックリストを頭に入れておくと、NICUや実習の現場で「次に何を見ればいいのか」が明確になります。

安心して行動できるので、児にも看護師にもプラスになりますよ🌸