「針刺し事故が起きたらどうすればいいの?」

針刺し事故を起こしてしまったら慌てますよね💦

医療現場では、針刺し事故は誰にでも起こり得るリスクです。感染症のリスクや報告手順を知らないと、対応が遅れてしまうことも…。

でも安心してください!

この記事では、針刺し事故が起きた際の具体的な対応方法や予防策をわかりやすく解説します✨

この記事を読めば、

- 針刺し事故の初期対応の手順

- HBV・HCV・HIVなどの感染リスクの評価方法

- 事故後の報告手順と必要な検査項目

- 針刺し事故を未然に防ぐための予防策

が分かりますよ♪

針刺し事故が起きたらどうする?初期対応のポイント✨

針刺し事故は医療現場で誰にでも起こり得るリスクです。事故が発生した際には、迅速かつ適切な対応が感染リスクを最小限に抑える鍵となります。

ここでは、曝露部位の洗浄方法や消毒のタイミング、そして事故後にすぐ行うべきことを具体的に解説します。

ぜひ参考にしてくださいね😊

まずは落ち着いて!曝露部位の洗浄方法🧼

針刺し事故が発生したら、まずは落ち着いて以下の手順を実行してください:

-

流水と石けんで洗浄

創部を大量の流水で洗い流し、石けんを使って十分に洗浄します。これにより、感染性物質を可能な限り除去できます。 -

粘膜や眼球への曝露の場合

粘膜や眼球に血液が付着した場合は、大量の流水で洗浄することが推奨されます。目の場合は特に注意が必要です。 -

血液を絞り出さない

創部から血液を絞り出そうとする行為は推奨されていません。逆に組織を傷つける可能性があるため避けましょう。

消毒のタイミングと適切な方法🩹

洗浄後は、適切な消毒を行うことで感染リスクをさらに低減できます。

以下のポイントを押さえてください:

-

消毒薬の使用

洗浄後、ポビドンヨードや消毒用エタノールを使用して創部を消毒します。ただし、消毒のために洗浄を遅らせないよう注意してください。 -

粘膜や眼球の場合

粘膜や眼球への曝露では消毒薬の使用は避け、大量の流水での洗浄のみを行います。 -

消毒の目的

消毒は感染性物質をさらに減少させるための重要なステップです。特にHIVやHBVなどの感染リスクがある場合は迅速な対応が求められます。

事故後にすぐ行うべきことリスト📋

針刺し事故後は、以下の手順を速やかに実行してください:

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 責任者への報告 | 事故発生を速やかに上司や感染対策担当者に報告します。 |

| 曝露源の確認 | 汚染源が特定できる場合は患者の感染状況を確認し、必要な検査を実施します。 |

| 必要な検査の実施 | HIV、HBV、HCVなどの感染リスク評価のための検査を受傷者に実施します。 |

| 抗HIV薬の予防内服 | 必要に応じて、抗HIV薬の予防内服を速やかに開始します(可能であれば2時間以内)。 |

| インシデントレポートの作成 | 事故内容を記録し、再発防止策を検討するための報告書を作成します。 |

これらの手順を確実に実行することで、感染リスクを最小限に抑え、適切な対応を行うことができます。

医療従事者としての安全を守るために、ぜひ参考にしてくださいね❤

感染リスクを最小化!HBV・HCV・HIVの評価と予防策🛡️

針刺し事故が発生した際、感染リスクを正確に評価し、適切な予防策を講じることが重要です。

特にHBV(B型肝炎)、HCV(C型肝炎)、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は医療従事者にとって注意すべき感染症です。

ここでは、感染リスクの評価基準や各ウイルスの感染率・症状、さらに抗HIV薬の予防内服について詳しく解説します😊

感染リスクの評価基準とは?🔍

針刺し事故後の感染リスクは、以下の要因を基に評価されます:

-

曝露の種類

- 正常な皮膚への曝露:感染リスクはほぼありません。

- 粘膜や傷のある皮膚への曝露:リスクがやや高まります。

- 針刺しや切創:最もリスクが高いとされます。

-

曝露源の感染状況

- HIV陽性患者:リスクが高い。

- 感染状況が不明:リスクがあると仮定して対応します。

-

針の状態

- 中空針(血液が内部に残る可能性が高い)は、感染リスクが高いとされています。

これらの要因を総合的に判断し、感染対策を講じる必要があります。

HBV・HCV・HIVの感染率と症状📊

針刺し事故による感染率や症状はウイルスごとに異なります。

以下の表にまとめました:

| ウイルス | 感染率(針刺し事故時) | 主な症状 |

|---|---|---|

| HBV | 約6~30% | 発熱、倦怠感、黄疸など。慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。 |

| HCV | 約1.8% | 初期症状は少ないが、慢性化すると肝炎や肝硬変、肝がんのリスクがあります。 |

| HIV | 約0.3% | 初期はインフルエンザ様症状(発熱、リンパ節腫脹など)。進行すると免疫不全を引き起こします(エイズ)。 |

HBVはワクチン接種で予防可能ですが、HCVとHIVにはワクチンがないため、事故後の迅速な対応が重要です。

抗HIV薬の予防内服のタイムリミット⏳

HIV感染リスクがある場合、抗HIV薬(PEP:Post-Exposure Prophylaxis)の予防内服が推奨されます。

以下のポイントを押さえてください:

-

内服開始のタイミング

- 可能であれば2時間以内、遅くとも72時間以内に開始する必要があります。

-

内服期間

- 通常、28日間継続して服用します。

-

内服の効果

- 適切なタイミングで内服を開始すれば、HIV感染リスクを大幅に低減できます。

抗HIV薬の内服は、感染対策担当医や専門医と相談の上で決定します。

迅速な対応が感染予防の鍵となりますので、迷わず行動してくださいね❤

これらの情報を参考に、針刺し事故後の対応を適切に行いましょう。

医療従事者としての安全を守るために、正しい知識と迅速な行動が大切です😊

早期検査とフォローアップをしましょう!

針刺し事故の報告手順と必要な検査項目📋

針刺し事故が発生した際には、迅速かつ正確な報告と適切な検査が必要です。

これにより、感染リスクを最小限に抑え、再発防止策を講じることができます。

ここでは、インシデントレポートの重要性、必要な検査項目、そして検査結果に基づく対応策について詳しく解説します😊

報告を怠らない!インシデントレポートの重要性📝

針刺し事故が発生した場合、まずはインシデントレポートを作成することが重要です。

以下の理由から、報告を怠らないようにしましょう:

-

事故の記録と再発防止

インシデントレポートは、事故の詳細を記録し、原因を分析することで再発防止策を講じるための重要な資料となります。 -

組織全体での共有

事故の情報を病院全体で共有することで、他のスタッフが同様の事故を防ぐための対策を取ることができます。 -

法的・倫理的な責任

医療機関としての責任を果たすためにも、事故の報告は欠かせません。特に労災申請が必要な場合、適切な手続きが求められます。

報告書には、事故の発生状況、曝露源の情報、初期対応の内容を正確に記載してください。

これにより、適切な対応がスムーズに進みます。

必要な検査項目とその目的🔬

針刺し事故後には、感染リスクを評価するために以下の検査を実施します。

これらの検査は、曝露源の感染状況や受傷者の健康状態を確認するために必要です:

| 検査項目 | 目的 |

|---|---|

| HBs抗原検査 | B型肝炎ウイルス(HBV)の感染状況を確認します。 |

| HCV抗体検査 | C型肝炎ウイルス(HCV)の感染リスクを評価します。 |

| HIV抗体検査 | HIV感染の有無を確認し、必要に応じて予防内服を開始します。 |

| 生化学検査(AST/ALT) | 肝機能の異常を確認し、感染による影響を評価します。 |

| 梅毒検査 | 梅毒感染の可能性を排除するために実施します。 |

これらの検査は、事故発生直後だけでなく、一定期間を置いて追跡検査を行うことが推奨されています。

これにより、感染の有無を確実に確認できます。

検査結果に基づく対応策🛡️

検査結果に応じて、以下の対応策を講じます:

-

HBV陽性の場合

受傷者がHBs抗体陰性であれば、HBIG(乾燥抗HBsヒト免疫グロブリン)投与とB型肝炎ワクチン接種を速やかに行います。 -

HCV陽性の場合

受傷者のHCV抗体が陰性であれば、事故直後、1カ月後、3カ月後、6カ月後に追跡検査を実施します。陽転化した場合は専門医の診察を受けます。 -

HIV陽性の場合

抗HIV薬の予防内服(PEP)を可能な限り速やかに開始します(推奨は2時間以内、遅くとも72時間以内)。内服期間は通常28日間です。 -

その他の感染症

梅毒やHTLV-1などの感染リスクがある場合は、専門医の指示に従い対応します。

これらの対応策を迅速に実施することで、感染リスクを最小限に抑えることができます。

医療従事者としての安全を守るために、正しい知識と行動が大切です!

針刺し事故は誰にでも起こり得るものですが、適切な報告と検査、対応策を講じることでリスクを大幅に減らすことができます。

ぜひ参考にしてくださいね😊

針刺し事故を防ぐための予防策と安全対策🔒

針刺し事故は医療現場で頻発するリスクの一つですが、適切な予防策を講じることでその発生を大幅に減らすことができます。

ここでは、スタンダードプリコーションの徹底、器具の取り扱いと廃棄方法、そしてチームで取り組む安全対策について詳しく解説します😊

スタンダードプリコーションの徹底🧼

スタンダードプリコーションは、すべての患者さんを感染リスクがあると仮定して対応する予防策です。

以下のポイントを徹底することで、針刺し事故のリスクを最小化できます:

-

手指衛生

手洗いや手指消毒を適切に行い、感染経路を遮断します。 -

個人防護具の使用

手袋、マスク、ガウンなどを使用して、血液や体液への直接接触を防ぎます。 -

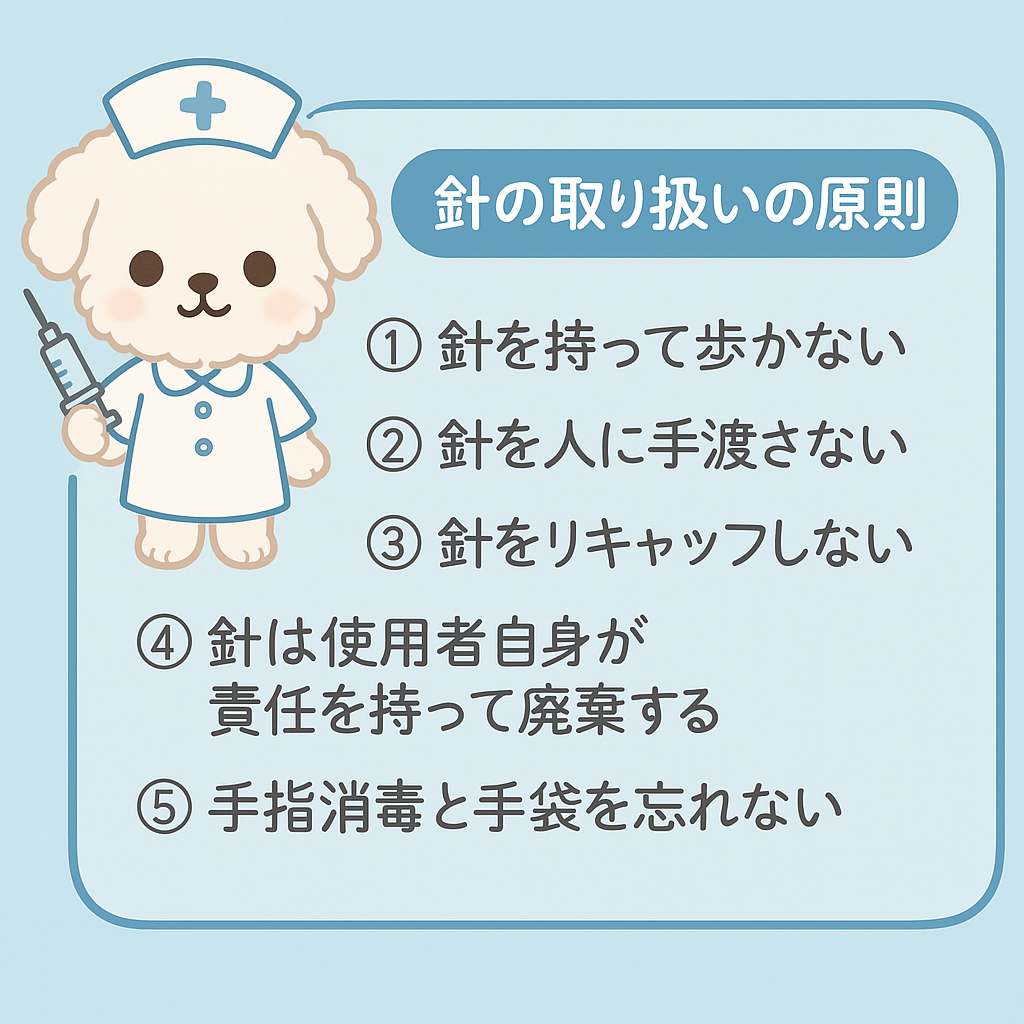

安全な注射手技

リキャップを避ける、針を持ち歩かないなど、針の取り扱いに関する基本的なルールを守ります。 -

環境整備

使用済み器具の廃棄容器を適切に配置し、汚染物の取り扱いを徹底します。

これらの対策を日常業務に組み込むことで、事故の予防につながります。

器具の取り扱いと廃棄方法🗑️

針刺し事故を防ぐためには、器具の取り扱いと廃棄方法を正しく行うことが重要です。

以下のポイントを守りましょう:

| 取り扱い・廃棄方法 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 針の取り扱い | リキャップを避ける。必要な場合は片手で安全に行う方法を使用します。 |

| 器具の運搬 | 注射器や針はトレイに載せて運搬し、直接手で持ち歩かないようにします。 |

| 廃棄容器の使用 | 耐貫通性の専用廃棄容器を使用し、使用後すぐに廃棄します。 |

| 廃棄容器の配置 | 各作業場に十分な数の廃棄容器を配置し、アクセスしやすい場所に設置します。 |

これらの取り扱い方法を徹底することで、針刺し事故のリスクを大幅に減らすことができます。

チームで取り組む安全対策🤝

針刺し事故防止は、個人の努力だけでなく、チーム全体での取り組みが重要です。

以下の方法で安全対策を強化しましょう:

-

教育とトレーニング

定期的に針刺し事故防止に関する研修を実施し、スタッフ全員が正しい知識と技術を習得します。 -

情報共有

インシデントレポートを活用し、事故の原因や対策をチーム全体で共有します。 -

安全器材の導入

安全注射器や耐貫通性廃棄容器など、事故防止に役立つ器材を積極的に導入します。 -

心理的サポート

事故が発生した際には、当事者への心理的支援を行い、萎縮せずに業務を続けられる環境を整えます。

これらの取り組みを通じて、チーム全体で安全な医療環境を構築することができます❤

針刺し事故は未然に防ぐことが最善ですが、万が一起こった場合にも迅速かつ適切に対応することが重要です。

日頃から予防策を徹底し、安全な医療現場を目指しましょう😊

医療従事者が知っておくべき労災申請の流れ💼

針刺し事故などの労働災害が発生した場合、適切な労災申請を行うことで、医療費や休業補償を受けることができます。

ここでは、労災申請の手順と必要書類、提出期限を守るためのポイント、そして申請後のフォローアップについて詳しく解説します😊

労災申請の手順と必要書類📝

労災申請は、以下の手順で進めます。

必要書類を揃えることがスムーズな申請の鍵です。

-

労災の発生を会社に報告

労災が発生したら、速やかに上司や労務担当者に報告しましょう。会社は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する義務があります。 -

医療機関で診察を受ける

労災指定医療機関で診察を受けると、窓口での自己負担がなくなります。指定外の医療機関を利用した場合は、一旦全額自己負担し、後日申請で還付を受ける形になります。 -

必要書類を準備する

労災申請には以下の書類が必要です:書類名 内容 労災保険給付請求書 労災の種類に応じた様式(例:療養給付、休業補償給付など)。 医師の診断書 症状や治療内容を記載したもの。 賃金台帳・出勤簿の写し 休業補償給付を申請する場合に必要。 治療費の領収書(指定外の場合) 指定外医療機関で治療を受けた場合に必要。 -

労働基準監督署に提出

必要書類を揃えたら、労働基準監督署に提出します。提出は会社を通じても、本人が直接行っても構いません。

提出期限を守るためのポイント⏰

労災申請には期限があるため、早めの対応が重要です。

以下のポイントを押さえておきましょう:

-

申請期限を確認する

労災の種類ごとに申請期限が異なります。例えば、療養補償給付や休業補償給付は事故発生日や支出日の翌日から2年以内、障害補償給付は症状固定日の翌日から5年以内です。 -

必要書類を早めに準備する

書類の不備があると申請が遅れる可能性があります。診断書や領収書など、必要な書類は早めに揃えましょう。 -

会社と連携する

会社が証明欄に記入する必要があるため、早めに報告し、協力を依頼してください。

労災申請後のフォローアップ📞

申請後も、以下のフォローアップを行うことでスムーズに給付を受けられます:

-

-

労働基準監督署からの問い合わせに対応する

追加資料の提出や質問がある場合は、迅速に対応しましょう。 -

支給決定通知書を確認する

労災保険給付の支給・不支給が決定したら、通知書を確認してください。不支給の場合は、再審査請求が可能です。 -

還付金の振込を確認する

指定した口座に給付金が振り込まれているか確認しましょう。 -

再発防止策を検討する

針刺し事故などの再発を防ぐため、職場での安全対策を見直し、改善を図りましょう。

-

労災申請は少し手間がかかりますが、正しい手順を踏むことで医療費や休業補償を受けられます。

針刺し事故を防ぐために、今できることから始めよう!💉✨

針刺し事故は、医療従事者にとって避けては通れないリスクの一つですが、正しい知識と対策を身につけることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。

日々の業務の中で「スタンダードプリコーション」を徹底し、安全な器具の使用や適切な廃棄方法を心がけることが重要です。

また、万が一事故が発生した場合には、迅速な対応と報告を行い、感染リスクを最小限に抑えましょう。

医療現場で働く皆さんが安心して業務に取り組めるよう、今回の記事が少しでもお役に立てば幸いです。

針刺し事故を防ぐために、まずは身近なところから安全対策を見直してみてくださいね😊