「流産と早産ってどう違うの?」

「切迫流産や切迫早産ってよく聞くけど、どう対応すればいいの?」🤔

妊婦さんに関わる看護の現場では、こうした疑問や不安の声をよく耳にしますよね。

原因や発生率、予防法までしっかり理解しておくことで、より安心感のあるケアができるんです。

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

流産と早産の定義と違い💡

-

切迫流産・切迫早産の症状と初期対応🚑

-

主な原因と発生率のデータ📊

-

妊婦さんを守るための予防・生活の工夫💛

-

看護師ができる具体的なサポート方法🤝

が分かりますよ♪

看護師が流産と早産の違いや原因、切迫時の対応まで正しく理解しておくことは、妊婦さんとご家族の安心を守るうえでとても大切です。

日常生活での予防や声かけ、医療チームとの連携を含めたサポートが、安心して妊娠期を過ごすための大きな力になります。

この記事では、流産と早産の違いから原因・予防法、切迫時の対応、そして看護師ができる具体的なケアまでを、やさしく丁寧に解説します😊

切迫流産・切迫早産って何?症状と初期対応🚑

妊娠中の出血やお腹の張りを目の前にすると、まず「これは流産?早産?どこまで急いだらいい?」と判断が必要になりますよね。

看護師としては、妊娠週数で分かれる“切迫流産(~21週6日)”と“切迫早産(22~36週6日)”の違いを押さえつつ、サインを見極め、適切に受診へつなげる初期対応が大切になります。

ここでは、現場で迷わないためのポイントを、サイン/受診の目安/応急対応に分けて整理します❤

切迫流産のサインと受診の目安

以下は妊娠初期~中期前半(~21週6日)にみられる代表的サインです。

迷ったら「受診寄り」で判断し、妊娠週数・出血量・痛みの性状を素早く把握しましょう。

| 区分 | よくあるサイン | 具体例・観察ポイント | 受診の目安(看護師の助言) |

|---|---|---|---|

| 出血 | 茶色~鮮紅色の性器出血 | パッド1枚/時の交換頻度、血塊の有無、持続・断続 | 鮮血・血塊・量が増える:今すぐ受診/少量でも妊娠判明直後は早めに連絡 |

| 痛み | 下腹部の鈍痛・生理痛様 | 痛みの強さ(NRS)、周期性の有無、片側/両側 | 強い持続痛・冷汗・ふらつきは救急受診の目安 |

| おりもの | 水様・粘性・悪臭の変化 | 色調(黄緑・灰色など)、量、臭い | 異常感があれば受診推奨(感染兆候の可能性) |

| 既往・リスク | 流産既往・子宮奇形・感染症等 | 既往歴・治療歴・性交渉後の出血の有無 | リスクありは軽症でも受診方向で案内 |

受診に向けた情報整理メモ(看護師視点)

-

最終月経/推定週数、基礎体温や妊娠検査の時期

-

出血開始時刻・量(スケール化)、痛みの性状・持続時間

-

既往(流産 早産・子宮手術・不育症評価の有無)

-

服薬・持病・アレルギー

切迫早産のサインと受診の目安

22週~36週6日は“赤ちゃんを守る時間”です。

規則的な子宮収縮、破水疑い、感染兆候は要警戒ですよね。

| 区分 | よくあるサイン | 具体例・観察ポイント | 受診の目安(看護師の助言) |

|---|---|---|---|

| 子宮収縮(張り) | 反復する張り・痛み | 20–30分で4回以上の規則的な張り、間欠の短縮 | 規則的収縮が持続:今すぐ受診 |

| 破水疑い | 持続する水様性流出 | 下着が濡れる/咳・動作で増える、色・臭い | 破水疑いは緊急:入浴NG・清潔パッドで速やかに受診 |

| 出血 | 鮮血・粘血帯 | 量・色、張りの増悪との関連 | 鮮血や量の増加は至急受診 |

| 感染兆候 | 発熱・悪臭おりもの | 体温・脈拍、子宮圧痛の有無 | 発熱+おりもの変化:早期受診 |

| 胎動変化 | 減少・消失感 | 胎動カウントの低下(妊娠後期) | 胎動低下は急ぎ受診で安全側に案内 |

受診前のセルフケア指示(患者さんへの声かけ例)

-

「安静で横向き(左側臥位)になりましょう。移動は最小限でOKです」

-

「入浴は控えて、清潔なパッドを当ててください。飲食は医師指示まで控えめに」

-

「受診先へ事前連絡しますね。保険証・母子健康手帳・基礎データをお持ちください」

現場での応急対応と安静のポイント

看護師が院内で最初に担う“安全確保~評価~連絡”の流れを、ミスなく進められるようにまとめました😊

①安全確保・一次評価(Triage)

-

体位:安静・左側臥位、失神リスクに注意

-

バイタル:体温・脈拍・血圧・SpO₂、疼痛NRS

-

出血量評価:パッド重量化・凝血の有無、色調の記録

-

破水疑い:内診は医師判断まで控え、清潔操作で対応/腟洗浄は行わない

②情報収集・検査準備(医師指示下)

-

週数情報・既往歴の確認(流産 早産の既往、不育症精査歴など)

-

採血・尿検査の準備(炎症所見、脱水評価 等)

-

エコー・NSTの準備(週数に応じて)

-

静脈路確保:循環不安定・大量出血時は太めのラインを確保

③治療介助・モニタリング(医師指示下)

-

子宮収縮抑制薬準備・副作用観察

-

抗菌薬・ステロイド(適応例)準備

-

水分管理:点滴/内服の遵守、嘔気・浮腫の観察

-

連続監視:張り間隔・痛み・出血量・体温推移を時系列で記録

④安静・セルフケア支援(看護ケア)

-

排泄・清潔保持の動線を短くし転倒予防❤

-

不安軽減の声かけ:「張りの間隔を一緒に確認しましょう」「変化があればすぐ教えてくださいね」

-

家族連絡・環境調整:付き添い可否、面会時間、休息確保

-

退院/自宅安静時の指導:

-

規則的な張り・出血・発熱・破水感→即連絡/受診

-

重い荷物・長時間立位・入浴(破水疑い時)を回避

-

十分な休息・水分・栄養、禁煙・感染予防の徹底

-

ワンポイント(混同防止メモ)

-

切迫流産=~21週6日、切迫早産=22~36週6日。週数で一次判断!

-

「迷ったら安全側(早めの受診案内+安静)」が基本姿勢です。

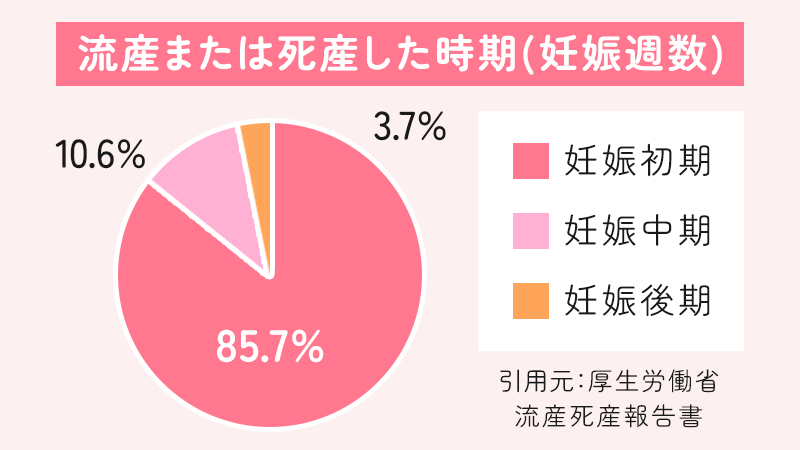

流産・早産の原因と発生率📊知っておきたいデータ

妊婦さんやご家族にとって「なぜ流産や早産が起きるのか」という疑問は、とても大きな不安のひとつですよね。

看護師としては、原因を正しく理解し、説明できることが安心感や信頼につながります。

また、発生率やリスク因子を知ることで、日常の予防や早期発見にも役立ちます。

ここでは、流産と早産それぞれの主な原因と、年齢・既往歴による発生率の違いを整理してお伝えします📊

流産の主な原因(染色体異常・母体要因など)

流産の多くは、妊娠12週未満の早期流産で起こります。

その約7〜8割は、赤ちゃん側の要因である染色体異常が原因とされています。

これは偶発的なもので、母体の生活習慣や行動が直接の原因ではない場合がほとんどです。

| 主な分類 | 詳細 | 補足・看護の視点 |

|---|---|---|

| 胎児要因 | 染色体異常(数的異常・構造異常) | 発生率が高いのは高齢妊娠ではなくても起こる可能性あり。説明時は「避けられない場合が多い」と伝え安心を促す。 |

| 母体要因 | 子宮奇形、子宮筋腫、子宮内癒着、ホルモン異常(黄体機能不全など) | 既往歴や婦人科治療歴を確認し、医師に共有。 |

| 全身疾患 | 糖尿病、甲状腺疾患、高血圧、免疫疾患 | 妊娠前からのコントロールが重要。 |

| 感染症 | 風疹、トキソプラズマ、梅毒、B型肝炎など | 妊娠前ワクチン接種歴・感染歴を確認。 |

| 外的要因 | 外傷、薬剤、放射線被曝、大量喫煙・飲酒 | 問診で生活習慣や職場環境の把握を行い、改善をサポート。 |

看護ポイント

-

「自分のせいだ」と思い込む患者さんが多いため、原因や確率について正確に説明し心理的負担を軽減する

-

既往・既存疾患がある場合は、医師との情報共有を徹底し、再発予防に役立てる

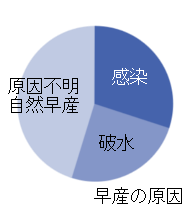

早産の主な原因(感染・子宮頸管無力症など)

妊娠22週〜36週6日での分娩を早産と呼びます。

早産は、複数の要因が重なって起こることも多く、感染や子宮頸管の異常が主要因です。

| 主な分類 | 詳細 | 補足・看護の視点 |

|---|---|---|

| 感染症 | 細菌性膣炎、絨毛膜羊膜炎(CAM) | おりものの異常や発熱、子宮圧痛に注意。定期的な膣内環境チェックが予防につながる。 |

| 子宮頸管無力症 | 子宮頸管が妊娠中に短縮・開大しやすい状態 | 経膣エコーでの長さ測定や既往歴確認が重要。 |

| 多胎妊娠 | 双胎・三つ子など | 子宮過伸展による張りや破水リスク増加。 |

| 胎盤異常 | 前置胎盤、常位胎盤早期剝離 | 出血や腹痛を伴う場合は緊急対応。 |

| 母体要因 | 高血圧症候群、糖尿病、強い貧血 | 全身管理と合併症予防がカギ。 |

| 社会的要因 | 長時間労働、ストレス、栄養不足 | 妊婦の生活背景を理解し、環境改善をサポート。 |

看護ポイント

-

妊娠中期以降の張り感・破水感・出血は早期受診を促す

-

感染予防(清潔習慣・性交渉後のケアなど)を患者指導に取り入れる

年齢・既往歴による発生率の違い

流産・早産のリスクは、年齢や過去の妊娠歴によって変化します。

看護師は、個別のリスクプロファイルを把握し、予防策や指導内容を調整する必要があります。

| リスク因子 | 流産の発生率(目安) | 早産の発生率(目安) | 補足 |

|---|---|---|---|

| 年齢 20代 | 約10〜12% | 約5〜6% | 一般的に低リスクだがゼロではない |

| 年齢 35歳以上 | 約20〜25% | 約7〜8% | 染色体異常や合併症リスク増加 |

| 年齢 40歳以上 | 約30〜40% | 約10%前後 | 医療管理下での予防が重要 |

| 流産既往1回 | 再流産率 約15% | 早産率ほぼ変わらず | 精神的不安が高まりやすい |

| 流産既往2回以上 | 再流産率 約25〜30% | 早産率やや上昇 | 不育症精査や治療対象 |

| 早産既往あり | 流産率大きな変化なし | 再早産率 約15〜30% | 子宮頸管長管理など予防策必要 |

看護ポイント

-

妊婦健診時の問診で、年齢・既往・生活習慣をセットで確認

-

リスクが高い患者には、医師と連携して早期から予防的介入を行う

-

精神的支援(不安軽減、家族への説明)もリスク管理の一部と考える

妊婦さんを守るための予防と生活の工夫💛

流産や早産を完全に防ぐことは難しいですが、日常生活の工夫やセルフケアでリスクを減らすことは可能です。

看護師として患者さんに寄り添い、具体的な生活習慣や予防方法をわかりやすく伝えることで、安心感と自信を持ってもらえますよね。

ここでは、妊娠初期から後期までの生活習慣・栄養管理・ストレスケアの3つの観点から、現場で役立つ予防のポイントをまとめます💛

妊娠初期~後期に心がけたい生活習慣

妊娠の時期ごとに注意すべき生活習慣は少しずつ変わります。

以下の表は、流産 早産予防に役立つ生活習慣のポイントを時期別に整理したものです。

| 妊娠時期 | 主な注意点 | 看護師からのアドバイス例 |

|---|---|---|

| 初期(~12週) | 無理な運動や重い荷物の持ち上げを避ける / 規則正しい睡眠 / 冷え対策 | 「体がまだ変化に慣れていない時期です。家事や仕事も無理せず、早めに休んでくださいね😊」 |

| 中期(13〜27週) | 長時間の立位や同じ姿勢を避ける / 軽いウォーキングで血流促進 / 水分補給 | 「安定期でも油断せず、座る・立つの姿勢をこまめに変えて血流を保ちましょう💡」 |

| 後期(28週〜) | 早産兆候(張り・出血・破水感)への早期対応 / 左側臥位での安静 / 転倒防止 | 「動くときはゆっくりと、兆候があればすぐに医療機関へ連絡しましょうね🚑」 |

食事・栄養管理でできる予防

妊娠期の食事は、胎児の発育と母体の健康維持に直結します。特に流産・早産予防には栄養バランスと感染予防が重要です。

基本の栄養ポイント

-

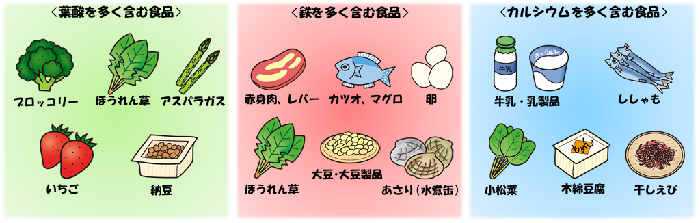

鉄分:貧血予防(赤身肉・小松菜・レバーなど)

-

葉酸:神経管閉鎖障害の予防(緑黄色野菜・枝豆・サプリ)

-

たんぱく質:胎児の成長・子宮筋の維持(魚・卵・大豆製品)

-

カルシウム:骨の形成(牛乳・小魚・チーズ)

-

ビタミンC:免疫力UP・鉄吸収促進(柑橘類・パプリカ)

感染予防のための食事注意

-

生肉・生魚・ナチュラルチーズなど、トキソプラズマやリステリア菌のリスクがある食品は避ける

-

加熱調理で安全性を確保

-

調理器具やまな板は生肉用と野菜用を分ける

看護師からのアドバイス例

「食事は“赤・緑・黄色”を1日の中で意識して取り入れると、自然にバランスが整いますよ🌈」

ストレスケアと休養の大切さ

精神的ストレスはホルモンバランスや免疫機能に影響し、結果的に流産・早産のリスク要因になり得ます。

心の安定と十分な休養は予防の大きな柱です。

ストレスケアの方法

-

深呼吸や軽いストレッチでリラックス

-

趣味や音楽鑑賞で気分転換

-

不安はため込まずに医療者や家族に共有

休養のポイント

-

1日7〜8時間の睡眠を確保

-

昼間も疲れを感じたら短時間の仮眠

-

左側臥位での安静が子宮血流改善に有効

看護師からの声かけ例

「“何もしない時間”も立派なセルフケアです❤ 体も心も休ませる時間を意識的につくりましょうね」

再発防止と長期的なサポートプラン📅

流産や早産を経験した妊婦さんにとって、「また起こるのではないか」という不安は大きなものです。

看護師としては、退院後の生活支援から次回妊娠までのフォローを切れ目なく行うことが、再発防止と安心につながります。

ここでは、再発リスクのある妊婦さんへの継続的ケアや、長期的なサポート体制のポイントをご紹介します📅

再発リスクのある妊婦さんのフォロー

過去に流産や早産を経験している方、子宮頸管無力症や慢性疾患を持つ方は、特に慎重な経過観察が必要です。

フォローのポイント

-

妊娠初期からの定期健診スケジュールを早めに設定

-

子宮頸管長や胎児発育の定期モニタリング

-

家庭での安静度・活動制限の確認と指導

-

感染予防の徹底(手洗い、うがい、食品衛生)

-

不安が強い場合は、助産師や心理士との面談を調整

看護師の役割

-

毎回の健診時に「自覚症状の変化」を丁寧に聴取

-

小さな変化も医師へ共有し、早期介入につなげる

外来・検査の継続と専門医連携

退院後も、医療機関での継続管理は必須です。

特に不育症や感染症、ホルモン異常などが疑われる場合は、専門外来の活用が効果的です。

連携の流れ例

-

退院時に次回外来日と必要検査を明確化

-

必要に応じて母体保護専門医や周産期センターへ紹介

-

地域の保健師と連携し、自宅での生活状況を把握

-

必要な支援(訪問看護・助産師外来)を早期に導入

看護師からの声かけ例

「検査や外来は“安心のための準備”です。早めに受けることで、次の妊娠も安心して迎えられますよ😊」

出産後の心身ケアと次の妊娠への支援

流産や早産を経験した方は、身体の回復と同時に心のケアがとても大切です。

出産後のケア内容

-

身体回復:悪露の状態、貧血症状、子宮収縮の確認

-

精神的支援:喪失感や不安の傾聴、必要時のカウンセリング紹介

-

生活指導:栄養・休養・適度な運動の再開タイミング

-

次回妊娠の準備:体重管理、基礎疾患のコントロール、予防接種

看護師のサポート例

-

「今はご自身を労わる期間です。焦らず、少しずつ回復していきましょう」

-

次回妊娠を希望する場合は、医師と連携し最適な時期や検査計画を提案

まとめ🌸妊娠期を安心して過ごすために

流産や早産は、どなたにでも起こりうる可能性があります。

しかし、正しい知識と日常生活での工夫、そして看護師をはじめとする医療チームの支えがあれば、そのリスクを減らし、安心して妊娠期を過ごすことができます🌸

この記事でお伝えした大切なポイント

-

流産と早産の違い、切迫時の症状や受診の目安🚑

-

主な原因や発生率、年齢・既往歴によるリスク📊

-

妊娠初期〜後期までの生活習慣や食事・栄養の工夫💛

-

ストレスケアや休養の重要性🛌

-

看護師ができる現場での声かけ、家族への説明、医療チームとの連携🤝

-

再発防止に向けた長期的なサポートプラン📅

妊婦さんにとって、看護師の一言や行動が大きな安心につながります。

「正しい知識を持ち、早めに対応する」——これが、妊婦さんと赤ちゃんの未来を守るための一番の近道です。

これからも、ひとりでも多くの妊婦さんが笑顔で出産の日を迎えられるよう、日々のケアに心を込めていきましょう😊💐

<参考・引用>

習志野市

国立育成医療研究センター

エマ婦人科クリニック名古屋栄