看護師や医療従事者は、患者の命や健康を支える責任を担いながら、忙しい業務の中で瞬時の判断を求められることが多く、その結果、自分の心と身体のケアが後回しになりがちです。

そのような状況が続くと、知らず知らずのうちにストレスが蓄積し、心身の疲労やバーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こすリスクが高まります。

このような環境の中で、近年注目されているのが「マインドフルネス」です。

マインドフルネスとは、「今、この瞬間」に意識を向け、評価や判断をせずにありのままを受け入れる心の在り方を指します。

特に、呼吸に意識を向けるマインドフルネスの実践は、簡単に取り入れられるうえ、ストレス軽減や集中力向上、感情のコントロールに役立つことが科学的にも証明されています。

医療従事者にとって、マインドフルネスは単なるリラクゼーションの手段ではなく、仕事のパフォーマンス向上にもつながる重要なスキルです。

忙しい業務の中でも、患者さんの話に丁寧に耳を傾ける余裕が生まれることで、より安心感を与えられるようにもなります。

冷静な判断力を維持するためにも、「自分自身の心の状態に気づき、ケアする力」を養うことが欠かせません。

その第一歩として、今回は「呼吸」に焦点を当て、マインドフルネスの呼吸法を学び、日常の中で実践できるようにしていきましょう。

【マインドフルネスの基礎知識】

マインドフルネスの歴史と背景

マインドフルネスのルーツは、仏教の瞑想にあります。

特に、ヴィパッサナー瞑想(気づきの瞑想)や禅の修行の中で、呼吸を観察し、心を整える実践が行われてきました。

これが20世紀になってから、西洋の心理学や医学と結びつき、「ストレス低減」や「メンタルヘルスの向上」に役立つ科学的アプローチとして発展してきました。

1970年代、アメリカの生物学者ジョン・カバット・ジンが、マインドフルネスの瞑想を医療の分野に取り入れ、「マインドフルネス・ストレス低減法(MBSR)」を開発しました。

彼の研究により、マインドフルネスがストレスや不安、慢性的な痛みの軽減に有効であることが証明され、多くの医療機関や企業で導入されるようになりました。

科学的根拠:マインドフルネスが脳や自律神経に与える影響

近年の神経科学の研究では、マインドフルネスが脳の構造や機能に良い影響を与えることが明らかになっています。

例えば、以下のような効果が報告されています。

①扁桃体の活動の低下

ストレスや不安に関わる脳の部位である扁桃体の活動が抑えられ、過剰なストレス反応が軽減される。

②前頭前野の活性化

思考や感情のコントロールを担う前頭前野が活性化し、冷静な判断や集中力が向上する。

③副交感神経の優位

マインドフルネスの呼吸法を実践することで、副交感神経が優位になり、心拍数が落ち着き、リラックス状態になりやすくなる。

このような生理的・心理的な変化をもたらすことで、マインドフルネスはストレス軽減だけでなく、仕事のパフォーマンス向上や、患者対応の質の向上にもつながります。

「今この瞬間に集中する」とはどういうことか?

マインドフルネスでは、「今、この瞬間に意識を向けること」が重要とされています。

私たちは日常的に、「過去の失敗」や「未来の不安」に意識を向けがちですが、それがストレスの原因になっていることが多いのです。

マインドフルネスの実践では、「今ここで起きていること」に集中し、それをあるがままに受け止めることで、余計な不安やストレスを減らすことができます。

例えば、呼吸に意識を向けることで、「今、自分の身体がどのような状態にあるのか」「心がどんなことを感じているのか」に気づきやすくなります。

この気づきが、感情のコントロールやストレス軽減につながるのです。

【マインドフルネスの呼吸法とは?】

「呼吸を意識するだけなら、深呼吸やヨガでもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、マインドフルネスの呼吸法には、他のリラクゼーション法とは異なる重要な特徴があります。

深呼吸やヨガとの違い

①深呼吸は「意識的に息を深く吸って吐く」ことが目的であるのに対し、マインドフルネスの呼吸法は「ただ呼吸を観察する」ことに重点を置く。

②ヨガは呼吸と身体の動きを組み合わせるが、マインドフルネスでは「何もしなくてもよい」という点が特徴。

マインドフルネス呼吸法の強み

①「呼吸を正しくする」のではなく、「今の呼吸の状態に気づく」ことが大切。

②「浅い呼吸でもOK」や「乱れていても大丈夫」という姿勢が、不安やプレッシャーを和らげる。

③ストレスを根本から軽減し、自己認識力を高めることで、感情のコントロール力が向上する。

呼吸がもたらすリラックス効果(副交感神経への影響)

呼吸は、自律神経のバランスを整える重要な役割を果たします。

特に、深い呼吸(腹式呼吸)を意識することで、副交感神経が優位になり、身体がリラックスモードへと切り替わります。

忙しい医療現場では、交感神経が優位になりがちですが、意識的に呼吸を整えることで、瞬時に心を落ち着けることができます。

「ただ観察する」ことの大切さ(評価せず、ありのまま受け入れる)

マインドフルネスの呼吸法では、「うまく呼吸をする」ことを目的とせず、「ただ呼吸に気づく」ことを大切にします。

「深く吸おう」「正しくやろう」と意識しすぎると、それ自体がストレスになることがあります。

大切なのは、「呼吸が浅くても、それに気づくだけでOK」という考え方です。

「今、自分は緊張しているな」「呼吸が速くなっているな」と気づくだけで、自分の状態を受け入れられるようになります。

基本的な呼吸法の種類と特徴

① 腹式呼吸(リラックス効果)

鼻から息を吸い、お腹を膨らませる。

口からゆっくり息を吐き、お腹をへこませる。

副交感神経を優位にし、リラックスしやすくする。

② 数息観(集中力向上)

息を吸った後、「1」と心の中で数えながら吐く。

次の呼吸で「2」と数え、10まで繰り返す。

注意散漫になりがちな心を落ち着かせ、集中力を高める。

③ 4-7-8呼吸法(ストレス軽減)

4秒かけて息を吸う。

7秒間息を止める。

8秒かけて息を吐く。

ストレスや不安を感じたときに有効。

息を吐く時間を長くすることで、副交感神経(リラックスを保つ神経)が優位になり、身体が落ち着きやすくなります。

また、息を止めることで二酸化炭素のレベルが少し上昇し、副交感神経の働きを促し、より深いリラックス状態を作り出します。

このように、マインドフルネスの呼吸法にはさまざまな方法があります。

【日常での活用法】

忙しい医療現場では、「落ち着いて呼吸を整える時間なんてない」と感じるかもしれません。

しかし、マインドフルネスの呼吸法は、特別な時間を確保しなくても、仕事の合間に短時間で実践できます。

日常の小さな隙間時間を活用し、無理なく取り入れることが大切です。

仕事の合間にできる簡単な実践方法

① ナースステーションでの1分間マインドフルネス

患者対応や処置の合間、ナースステーションに戻ったときに、一度立ち止まって呼吸に意識を向ける。

座れる場合は姿勢を正し、手を膝に置いて深呼吸する。

目を閉じるか、軽く視線を落とし、ゆっくり鼻から息を吸い、口から吐く。

1分間だけでも、「今ここ」に意識を向ける時間をつくるだけで、気持ちが落ち着く。

② 移動中に呼吸を整える

病棟内を移動するとき、患者さんの部屋へ向かう途中など、歩きながら呼吸に意識を向ける。

「吸うときに足を1歩、吐くときに足を2歩」とリズムを意識するだけで、自然と呼吸が深まり、心が落ち着く。

患者さんとの関わりの中で活用する方法

① 患者さんと話す前に一呼吸おく

慌ただしく動き回る中でも、患者さんと向き合う前に、心を落ち着ける時間を持つ。

ドアを開ける前や、患者さんの前に立つ前に、「今、自分の呼吸はどうなっているか?」と気づくだけでも、心の余裕が生まれる。

② 患者さんと一緒に呼吸を整える

呼吸が浅くなりがちな患者さんに対して、「一緒にゆっくり呼吸してみましょう」と声をかけることで、自分自身の呼吸も整えられる。

不安を抱える患者さんに対し、「ゆっくり息を吸って、長く吐き出すことを意識してみましょう」と促すことで、落ち着いた雰囲気を作ることができる。

こうした小さな実践を積み重ねることで、マインドフルネスの呼吸法を自然に日常に取り入れることができます。

【どうすれば習慣化できるか?】

マインドフルネスの呼吸法を試みると、多くの人が「難しい」と感じるポイントがあります。

しかし、どの課題も意識の向け方を少し変えるだけで、無理なく続けられるようになります。

①雑念が浮かんでしまう

「呼吸に集中しようとしても、仕事のことやプライベートの悩みが浮かんできてしまう・・」これはごく自然なことなので雑念を追い払おうとしなくても大丈夫です。

雑念が浮かぶのは悪いことではなく、「今、自分はこういうことを考えていたんだ」と気づくこと自体がマインドフルネスです。

ですから、雑念が浮かんでも「考えが浮かんだ」と認識し、また呼吸に戻るだけでOK。

「考えてはいけない」と意識すると逆に考えてしまうので、ただ「気づいて戻る」を繰り返すことが大切なのです。

②忙しくて続かない

「呼吸法をやりたいけど、毎日時間が取れない」と感じる人も多いですが、大切なのは「短時間でも継続して習慣化すること」です。

まずは1日1分から始めてみましょう。

習慣化するコツはトリガー(きっかけ)を決めることです。

「ナースステーションに戻ったとき」

「お昼休憩で休憩室に入る前」「手を洗うとき」など、日常の習慣に組み込むと続けやすいです。

その場合は、時間を決めず「1分でもOK」「深呼吸1回だけでもOK」と考え、習慣化自体がストレスにならないようにハードルを下げましょう。

③リラックスできない

「呼吸を意識しても、逆に緊張してしまう」という声もあります。

マインドフルネスの目的は「リラックスすること」ではなく、「今の状態に気づくこと」です。

「リラックスしなきゃ」と思わず、「今、自分は少し緊張しているんだな」と気づくだけでOK。

目を閉じるのが苦手なら、視線を軽く落とすだけでも大丈夫です。

マインドフルネスは「正しくやるもの」ではなく、「続けること」に意味があります。

無理なく、できる範囲で取り入れてみましょう。

【最後に】

・「完璧にやろう」と思わず、できる範囲で気楽に取り入れる

・「1分だけ」「1呼吸だけ」と小さな習慣から始める

・呼吸が乱れていても「今の自分はこういう状態なんだ」と受け止める

・「うまくできなかった」と思うのではなく、続けることに価値があると考える

マインドフルネスは一度やっただけで劇的な変化をもたらすものではなく、日々の習慣として積み重ねていくことで効果を発揮するものです。

現代は情報化社会で刺激を受け続け、さらにマルチタスクになりやすい環境で人間の集中力は低下しています。

そのような中でも医療現場では迅速な判断と高い集中力が必要不可欠です。

そのためマインドフルネスは看護師を始め医療従事者には特に効果が大きいと考えられています。

医療現場の多忙な毎日の中でも、少しずつ取り入れることが大切です。

イライラしたり心配事があるとその原因ばかりに気持ちが向いてしまい「心ここにあらず」になっていませんか?

「今ここ」に意識を向け、心を落ち着かせることで、より良い看護ケアを提供できるようになるでしょう。

マインドフルネスを実践していると、自分の感情や身体感覚に気づきやすくなるので、ぜひ習慣として取り入れてみてください。

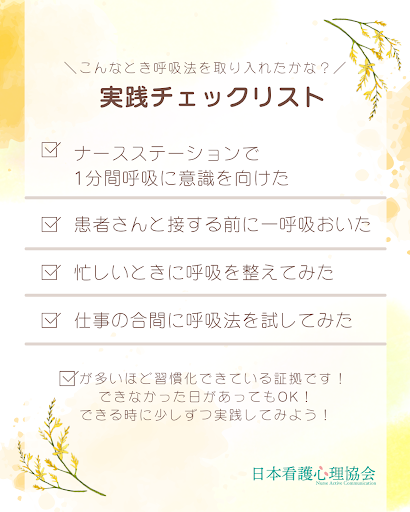

最後に、実際にどのように呼吸法を取り入れられたかを振り返るチェックシートを用意しました。

ぜひ、チェックシート以外にも呼吸法を取り入れられる場面は様々あります。

自分でできるタイミングを見つけて実践してみてくださいね。