「髄膜炎って聞いたことはあるけど、症状や検査、治療ってどうなってるのかな?看護に入るときに何を意識すればいいんだろう🤔」

そんな疑問や不安はありませんか?

この記事では

-

髄膜炎とはどんな病気か(病態や種類)

-

髄膜炎でよくみられる症状と観察のポイント

-

診断に使われる検査と注意点

-

治療の流れ(薬物療法・対症療法など)

が分かりますよ♪

ポイント👉

髄膜炎の理解には「病態・症状・検査・治療の基本」をしっかり押さえることが大切です。

基礎を知っておくことで、看護の場面で観察や対応がより的確にできるようになりますよ✨

この記事では、髄膜炎の基礎知識(疾患の種類や症状、検査、治療の流れ)をわかりやすく解説します。

看護師として患者さんをケアするときに役立つ視点を整理できる内容になっています。

さらに実際の看護ケアについては、【👉関連記事:「髄膜炎患者の看護計画とケア|観察ポイントから急変対応まで徹底解説」】で詳しくご紹介していますので、ぜひあわせてご覧くださいね😊

🧠 髄膜炎とは?病態と種類をやさしく解説

髄膜炎は「脳や脊髄を包む膜=髄膜」に炎症が起きる病気です。

看護師として関わるとき、まずは「髄膜の役割」や「炎症がどう起こるのか」「原因による種類や重症度の違い」を理解しておくことが大切なんですよ❤

ここでは髄膜炎の基本を整理して、看護に活かせる知識を一緒に確認していきましょう。

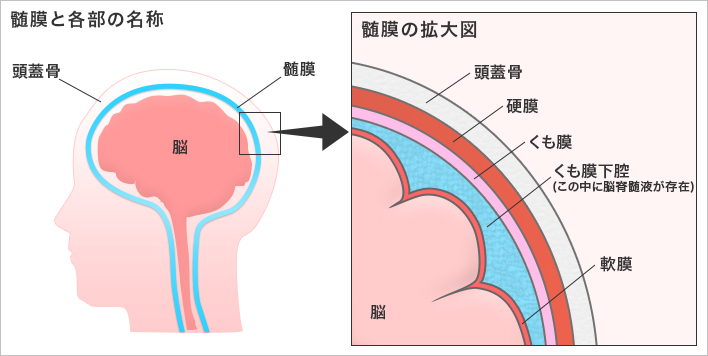

髄膜とはどんな役割を持っているの?

髄膜は、脳や脊髄を外部から守る大切な「保護シート」のような存在です。

外側から順に、硬膜・くも膜・軟膜の3層でできていて、脳脊髄液に包まれることでクッションの役割を果たしています。

| 髄膜の層 | 位置 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 硬膜 | 一番外側 | 脳・脊髄を外傷から守る頑丈な膜 |

| くも膜 | 真ん中 | 脳脊髄液が流れ、衝撃をやわらげる |

| 軟膜 | 一番内側 | 脳・脊髄に密着し、栄養や酸素の供給を支える |

看護師としては「髄膜の炎症=脳全体に影響が出る可能性がある」という意識を持つことが大事なんです。

髄膜炎の定義と発症メカニズム

髄膜炎とは、脳や脊髄を包む髄膜に炎症が起きる状態をいいます。

原因はさまざまですが、代表的なのは感染(細菌・ウイルス・真菌など)です。

発症の流れは以下のように考えられます👇

-

病原体が血流や隣接する部位から髄膜へ侵入

-

髄膜で免疫反応が起こり炎症を引き起こす

-

脳脊髄液の流れや圧に異常が出る

-

頭痛・発熱・意識障害などの症状が出現

この炎症が強いほど、頭蓋内圧の上昇や脳浮腫など重篤な合併症につながりやすいんですよ。

細菌性・ウイルス性・真菌性などの種類

髄膜炎は原因によって種類が分けられます。

看護師が臨床でよく耳にするのは「細菌性」と「ウイルス性」ですね。

| 種類 | 主な原因 | 特徴 | 看護で注意する点 |

|---|---|---|---|

| 細菌性髄膜炎 | 肺炎球菌、インフルエンザ菌、髄膜炎菌など | 急激に発症し重症化しやすい | 意識障害やけいれんの早期発見、感染予防 |

| ウイルス性髄膜炎 | エンテロウイルス、ムンプスなど | 比較的軽症、自然に回復することもある | 症状の緩和ケア(水分・発熱管理)、家族説明 |

| 真菌性髄膜炎 | クリプトコッカスなど | 免疫不全の患者に多い、慢性的経過 | 全身状態の管理、長期治療への支援 |

それぞれの特徴と重症度の違い

-

細菌性:

命に関わることが多く、抗菌薬による迅速な治療が必要。

看護師は急変リスクを常に意識する必要があります。 -

ウイルス性:

多くは自然軽快するため、発熱・頭痛などの症状緩和と安静のサポートが中心。 -

真菌性:

免疫低下患者に多く、長期的な治療と合併症管理が大切です。

💡つまり、髄膜炎といっても種類によって看護のアプローチは大きく変わるんですね。

👀 髄膜炎の主な症状|頭痛・発熱・意識障害など

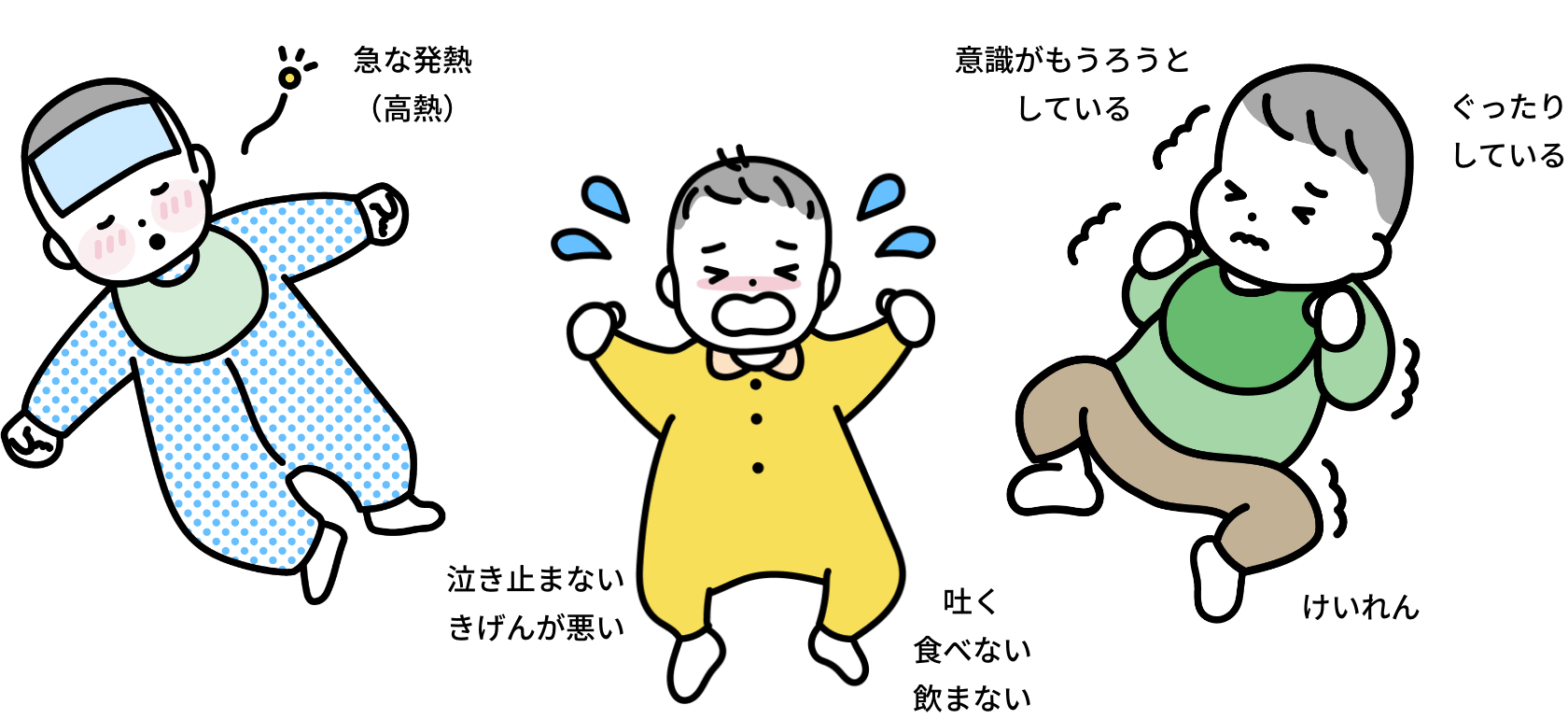

髄膜炎の症状は、「典型的なサイン」と「年齢や背景によって出方が変わるサイン」に分けて考えると整理しやすいです。

看護師としては、症状を“単なる頭痛や発熱”と見過ごさずに、髄膜炎を疑うきっかけとして捉えることが大切なんですよ❤

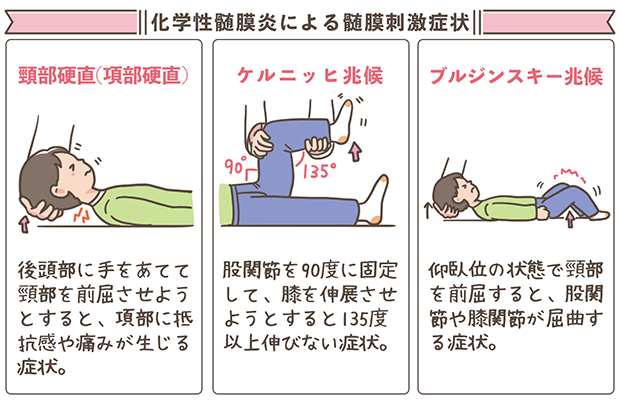

髄膜刺激症状(頸部硬直・ケルニッヒ徴候・ブルジンスキー徴候)

髄膜炎といえば「髄膜刺激症状」が有名です。

これは髄膜が炎症で過敏になったときに出る特徴的な反応です。

| 徴候名 | 観察方法 | 出現する反応 |

|---|---|---|

| 頸部硬直 | 仰臥位で頸部を前屈させる | 抵抗があり、首が硬く動かない |

| ケルニッヒ徴候 | 仰臥位で股関節・膝関節を90度に曲げ、膝を伸展 | 下肢に強い抵抗や痛みが出る |

| ブルジンスキー徴候 | 頸部を前屈させる | 両下肢が反射的に屈曲する |

💡「あれ?頸部が硬いな」「下肢に抵抗があるな」という観察が、早期発見のヒントになるんです。

本当に首が曲がらないんです!!

発熱・頭痛・吐き気・光過敏

-

発熱:

細菌性では高熱(39℃以上)が多く、ウイルス性では中等度の発熱が多いです。 -

頭痛:

後頭部や全体の強い頭痛が特徴。鎮痛薬で改善しにくいことが多いです。 -

吐き気・嘔吐:

頭蓋内圧亢進のサインとしても重要です。 -

光過敏:

光をまぶしく感じて目を開けられない症状。患者さんの訴えとして見逃しやすいので注意しましょう。

小さな子供は機嫌などもしっかり観察しましょう💡

意識障害・けいれんなど重症化のサイン

症状が進行すると、脳全体に影響が及びます。

-

意識障害:

JCSやGCSで評価。進行が早いときは特に報告のタイミングが重要。 -

けいれん発作:

突然の全身けいれんや焦点性けいれんが出現することがあります。

安全確保と緊急対応が必要です。 -

皮疹:髄膜炎菌感染では紫斑が出ることがあり、重症化のサインになります。

💡看護師としては「いつもと違う眠気」「反応が鈍い」といった小さな変化も記録・報告することが大切ですよ。

🧪 髄膜炎の診断方法|検査とその看護の関わり

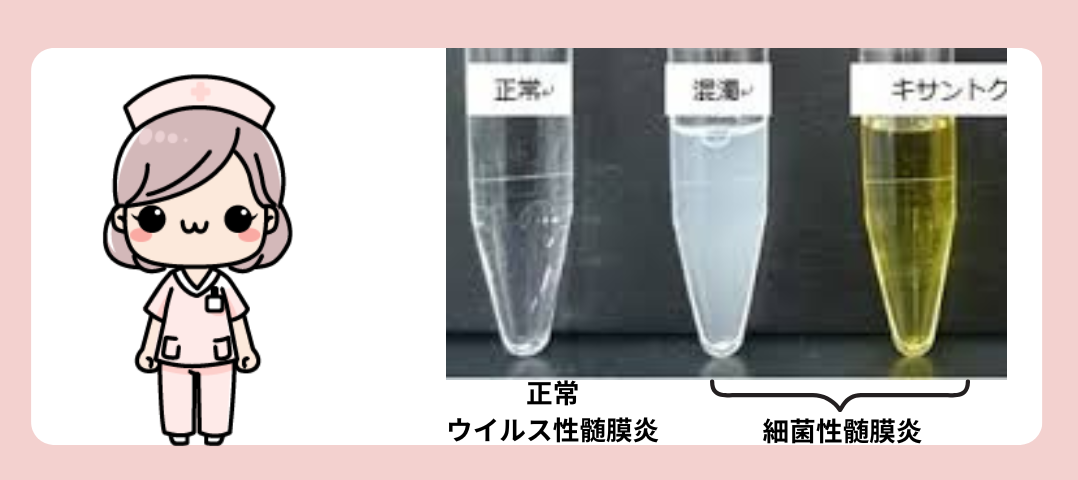

髄膜炎は、症状だけでは他の疾患と区別が難しいため、検査による診断がとても大切です。

看護師は「検査の目的」「患者さんへの説明」「検査前後の観察」に関わるので、流れを理解しておくことが安心につながりますよ❤

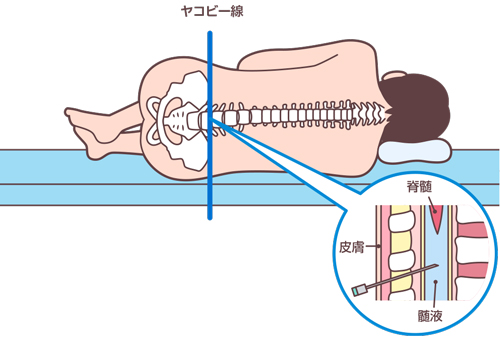

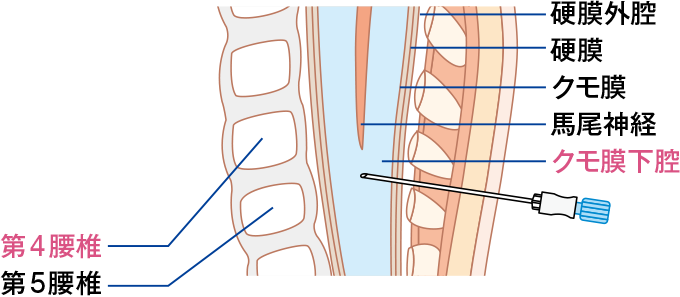

腰椎穿刺(髄液検査)の目的と流れ

髄膜炎を診断する上で最も重要なのが 腰椎穿刺 です。

脊椎の間から針を刺し、髄液(脳脊髄液)を採取します。

-

目的:髄液の性状(透明度・細胞数・糖・蛋白など)を調べて、髄膜炎かどうかを判定

-

流れ:

-

側臥位または座位で前屈姿勢をとる

-

腰椎(L3-4付近)から穿刺

-

髄液を採取し、検査へ提出

-

💡看護師の役割:

-

検査前に「体位保持が大切」と説明

-

検査中は患者さんが動かないように声かけ

-

検査後は 安静臥床(1〜2時間) を守り、頭痛や吐き気など合併症の有無を観察

血液検査でわかること(白血球・CRP・糖・蛋白)

血液検査は「全身の炎症の程度」や「感染の有無」を把握するために行われます。

| 検査項目 | 髄膜炎での特徴 | 看護で見るポイント |

|---|---|---|

| 白血球数 | 上昇(特に細菌性で著明) | 感染の重症度を評価 |

| CRP | 上昇 | 治療効果の指標にもなる |

| 血糖 | 髄液糖との比較に使う | 髄液と合わせて判断 |

| 血清蛋白 | 上昇することがある | 栄養・炎症の評価に活用 |

💡特に「血糖と髄液糖の比率」は細菌性とウイルス性を見分けるカギになります。

画像検査(CT・MRI)が必要な場面

-

CT:頭蓋内圧亢進や脳膿瘍を疑うときに施行。腰椎穿刺の前に安全確認のため行うこともあります。

-

MRI:炎症の広がりや合併症(脳炎など)を詳しく評価できます。

看護師は「閉所恐怖・造影剤アレルギー・体動制限」などに気を配ることが大切です。

患者さんが不安にならないよう、やさしい声かけも忘れないようにしたいですね😊

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

💊 髄膜炎の治療の基本|抗菌薬・支持療法

髄膜炎の治療は「原因菌やウイルスへの直接的な治療」と「症状をやわらげ合併症を防ぐ支持療法」の2本柱です。

看護師は、投与される薬の目的を理解し、効果と副作用を観察することがとても大切なんですよ❤

抗菌薬・抗ウイルス薬の使い分け

-

細菌性髄膜炎

抗菌薬(例:セフトリアキソン、セフォタキシムなどの広域βラクタム系)が第一選択。

➡️ 早期投与が生命予後を左右するため、診断が確定する前に投与されることもあります。 -

ウイルス性髄膜炎

多くは自然軽快するため、抗ウイルス薬が必要になるのは単純ヘルペスウイルスなど特定のものに限られます。 -

真菌性髄膜炎

アムホテリシンBなどの抗真菌薬を長期に使用します。

免疫不全患者さんでは慎重な全身管理が必要です。

💡看護のポイント:

-

投与後の副作用(発疹、下痢、腎機能障害など)の観察

-

点滴ルートの管理(長期投与が多いため閉塞や感染に注意)

副腎皮質ステロイドの役割

-

炎症による脳浮腫を抑えるために デキサメタゾン などが使われます。

-

細菌性髄膜炎(特に肺炎球菌性)では聴力障害などの後遺症を減らす効果も期待されています。

💡看護師の役割:

-

投与中の血糖上昇、胃粘膜障害など副作用の観察

-

患者さん・家族に「なぜ抗菌薬と一緒にステロイドを使うのか」を説明できると安心につながります。

対症療法(解熱・鎮痛・輸液など)

-

解熱・鎮痛:アセトアミノフェンなどで発熱や頭痛をコントロール

-

輸液療法:発熱や嘔吐で脱水になりやすいため補液が必要

-

けいれんコントロール:抗けいれん薬(ジアゼパムなど)が用いられる場合も

💡看護の視点:

-

「患者さんのつらさをやわらげる」ことも大切な治療の一部です。

-

水分・電解質バランスの観察や、疼痛コントロール後の患者さんの表情変化も丁寧にチェックしましょう。

✅ まとめ|髄膜炎の基本を押さえて看護に活かそう

ここまで「髄膜炎とは何か?」を、病態・症状・検査・治療という流れで整理してきました。

ポイント👉

|

💡つまり、髄膜炎は「いかに早く気づき、正確に対応できるか」が患者さんの予後に直結する疾患だということですね。

そして看護師にとって大切なのは、基礎知識を押さえるだけでなく、実際の看護ケアをどう行うかを理解することです。

👉 続きは【記事② 🩺「髄膜炎患者の看護計画とケア|観察ポイントから急変対応まで徹底解説」】で、急性期対応や家族支援、感染予防など現場で役立つケアの実践を詳しくご紹介しています。ぜひあわせてチェックしてくださいね❤