「腰椎ドレナージの管理ってどうしたらいいのかな?🤔」

「排液量や性状の正常ってどのくらい?」

「トラブルが起きた時に何を報告すればいいんだろう…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

腰椎ドレナージの基本と目的

-

適応と禁忌の整理

-

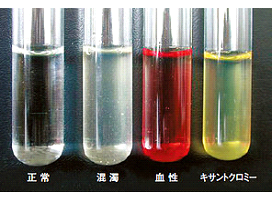

排液量・性状の観察ポイント

-

感染や閉塞などトラブル時の対応と報告の仕方

-

抜去までの流れで注意すること

が分かりますよ♪

結論から言うと、腰椎ドレナージを安全に管理するためには「観察の視点」と「早期に異常をキャッチして報告する力」が大切です✨

これを押さえることで、合併症を防ぎながら患者さんの回復をサポートできます。

この記事では、腰椎ドレナージの目的や原理から、観察のコツ、トラブル発見のポイントまで、現場ですぐに役立つ知識を分かりやすくまとめていきます。

看護師として安心してケアできるよう、一緒に学んでいきましょう❤

💡腰椎ドレナージって何?基本からわかりやすく解説!

腰椎ドレナージという言葉は耳にしたことがあっても、実際に「どういう仕組みなの?」「どんな場面で使われるの?」と不安に思う方も多いですよね。

特に新人看護師さんにとっては、排液の管理や観察の責任が大きく感じられる処置だと思います。

ここでは、まず腰椎ドレナージの基本的な仕組みと、どのような病気や症状で行われるのかを丁寧に解説していきますね❤

腰椎ドレナージとは?髄液を外に出す仕組み

腰椎ドレナージは、腰椎から髄液を体外へ排出する処置です。

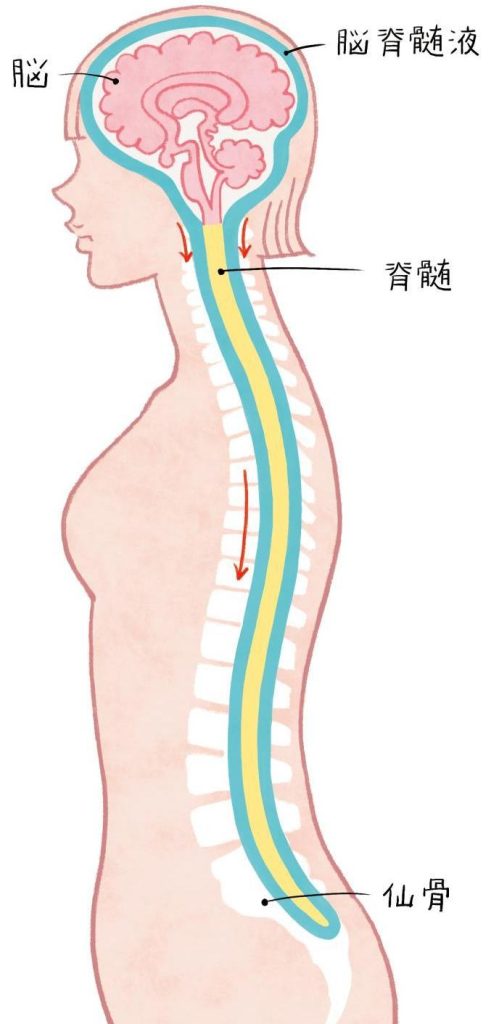

髄液(CSF)は脳や脊髄を包んでいる液体で、頭蓋内圧の調整や中枢神経の保護に大切な役割を持っています。

この髄液が過剰になったり、感染や出血で性状が変化すると、患者さんに強い頭痛や神経症状を引き起こしてしまいます。

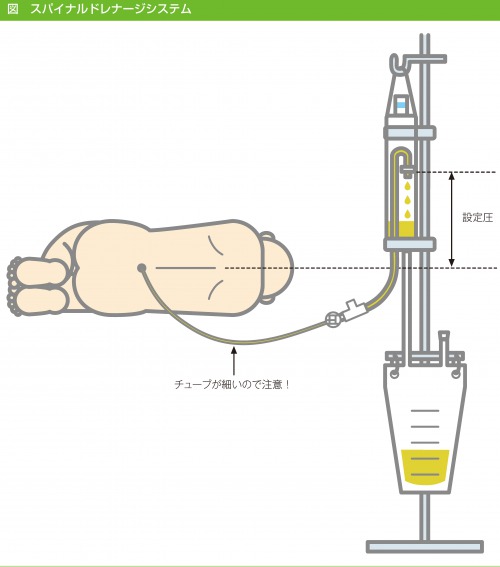

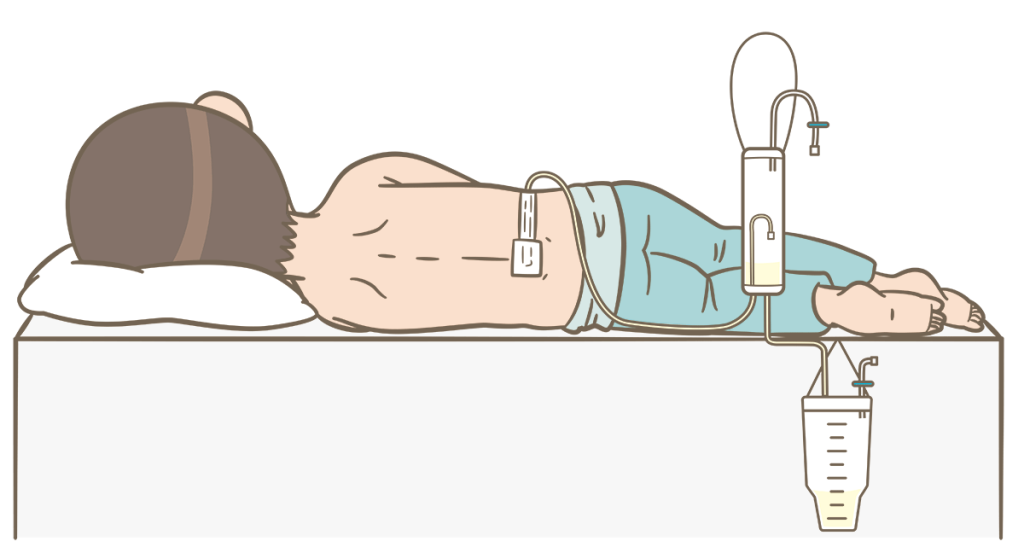

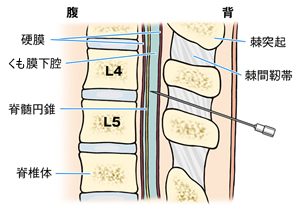

ドレナージでは、腰椎穿刺の要領でカテーテルを脊髄のくも膜下腔に挿入し、髄液をチューブを通して体外へ流します。

こうすることで、頭蓋内圧を下げる・髄液を清浄化する・異常な髄液を排出するといった目的が達成できるんですよ。

また、管理の際は「ゼロ点設定」「排液量や性状の確認」「閉塞や感染の有無の観察」がとても重要になります。

つまり、看護師の観察と管理が患者さんの安全に直結する処置なんです✨

どんな病気や症状で使われるの?

腰椎ドレナージが行われるのは、主に脳神経外科領域の疾患です。

代表的なものを表にまとめました。

| 疾患・症状 🧠 | 腰椎ドレナージを行う目的 |

|---|---|

| くも膜下出血 | 髄液中の血液を除去し、脳血管攣縮のリスクを減らす |

| 髄液漏(脳脊髄液減少症など) | 髄液圧をコントロールし、漏出部位の治癒を助ける |

| 脳手術後の髄液貯留 | 頭蓋内圧を下げ、合併症を予防する |

| 髄膜炎・感染時 | 感染コントロールの一環として髄液を排出し改善を図る |

このように、腰椎ドレナージは「頭蓋内圧の調整」や「異常髄液の排出」を目的として、命に関わる重篤な状態を防ぐために使われます。

だからこそ、看護師としての管理と観察がとても大切になるんですよね❤

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

🧠腰椎ドレナージの目的と原理をやさしく理解しよう

腰椎ドレナージを理解するうえで大切なのは、「なぜ髄液を排出する必要があるのか?」そして「腰椎からドレナージする理由は何か?」という点です。

これらを押さえることで、管理の意味が腑に落ちて、患者さんのケアにも自信が持てるようになりますよ❤

ここでは髄液と頭蓋内圧の関係、腰椎からドレナージする理由、さらに脳室ドレナージとの違いをわかりやすく整理していきますね。

髄液と頭蓋内圧の関係を理解しよう

髄液(CSF)は脳や脊髄を包み込み、クッションのように外部からの衝撃を和らげたり、栄養や老廃物の代謝を助ける働きをしています。

しかし、くも膜下出血や外傷、感染などで髄液が増えたり循環が滞ったりすると、頭蓋内圧(ICP)が上昇します。

頭蓋内は骨で囲まれていて膨らむ余地がないため、圧が上がると脳組織が圧迫され、意識障害や呼吸・循環のトラブルに直結する危険があるのです。

腰椎ドレナージによって髄液を体外へ排出することで、頭蓋内圧を下げ、脳を守ることができるんですよ✨

なぜ「腰椎」からドレナージするの?

「ドレナージをするなら脳に近いところから直接排出すれば良いのでは?」と思う方もいるかもしれません。

でも、腰椎から行うのには理由があります。

-

安全性が高い:脳に直接触れず、脊髄の下部(馬尾神経の部分)から行うため、重大な神経損傷のリスクが少ない。

-

髄液へのアクセスが容易:腰椎穿刺の延長として行えるため、比較的侵襲が少なく導入できる。

-

持続的に排出可能:カテーテルを留置して管理しやすい。

このように、腰椎は「髄液にアプローチしやすく、患者さんに比較的安全」という大きな利点があるのです❤

脳室ドレナージとの違いを比較

腰椎ドレナージとよく比較されるのが「脳室ドレナージ(EVD)」です。

どちらも髄液を排出する処置ですが、適応やリスクが異なります。表で整理しました👇

| 項目 | 腰椎ドレナージ | 脳室ドレナージ(EVD) |

|---|---|---|

| 挿入部位 | 腰椎(L3-L4など) | 脳室(前角や後角) |

| 主な目的 | 頭蓋内圧の軽減、髄液排出・清浄化 | 頭蓋内圧モニタリング、髄液排出 |

| 適応 | くも膜下出血の血性髄液排出、髄液漏治療など | 水頭症、頭蓋内圧亢進の厳密管理 |

| リスク | オーバードレナージ、感染 | 脳実質損傷、出血、感染 |

| 管理の難易度 | 比較的容易 | 高度で専門的 |

腰椎ドレナージは「侵襲性が少なく、血性髄液の排出や髄液漏の治療に有効」、脳室ドレナージは「頭蓋内圧をモニタリングしながら厳密にコントロールするのに有効」と、それぞれ得意分野が違うんです。

✅腰椎ドレナージの適応と禁忌を知って安全にケア

腰椎ドレナージは、患者さんの頭蓋内圧をコントロールしたり、異常な髄液を排出するためにとても有効な処置です。

でも、すべての患者さんに使えるわけではありません。

適応となるケースもあれば、逆に禁忌となる場合もあります。

ここを理解しておくことが、安全にケアする第一歩になりますよ❤

主な適応:くも膜下出血・髄液漏など

腰椎ドレナージが選択される主な場面をまとめると、以下のようになります👇

| 適応疾患・状態 🧠 | 腰椎ドレナージの目的 |

|---|---|

| くも膜下出血(SAH) | 髄液中の血液を排出し、脳血管攣縮の予防や頭痛の軽減を図る |

| 髄液漏(術後・外傷性) | 髄液圧を下げて漏出部位の治癒を促す |

| 髄膜炎や感染時 | 髄液を排出し、薬剤投与の効果を高める補助として |

| 脳手術後の髄液貯留 | 頭蓋内圧を下げ、合併症を防ぐ |

| 脳脊髄液減少症 | 髄液圧をコントロールし症状を軽減する目的で行われる場合あり |

このように、腰椎ドレナージは「頭蓋内圧を下げる」「異常な髄液を外に出す」という目的で、くも膜下出血や髄液漏といった疾患に幅広く使われています✨

禁忌とリスク因子(脳ヘルニア、出血傾向など)

一方で、腰椎ドレナージを行ってはいけない、またはリスクが高い患者さんもいます。

代表的なものをまとめました👇

| 禁忌・リスク因子 🚫 | 理由 |

|---|---|

| 脳ヘルニアが疑われる場合 | 髄液を排出すると脳の偏位が悪化し、致命的になる危険がある |

| 出血傾向(凝固異常、抗凝固薬内服中など) | 穿刺部位からの出血や硬膜下血腫を起こすリスクが高まる |

| 感染巣が穿刺部位周囲にある場合 | カテーテルを通じて感染が拡大する恐れがある |

| 重度の頭蓋内圧亢進(水頭症など一部ケース) | 脳室ドレナージのほうが適応となる場合が多い |

特に「脳ヘルニアが疑われる状態」での腰椎ドレナージは、患者さんに命の危険を及ぼすため絶対禁忌とされています⚠️

🛏️抜去のタイミングと看護師が押さえるべき流れ

腰椎ドレナージは、永続的に続ける処置ではありません。

患者さんの状態や治療経過に応じて「そろそろ抜去して大丈夫かな?」と判断されます。

抜去の時期や前後の観察ポイントを理解しておくと、安心してサポートできますよ❤

抜去の一般的な時期の目安

腰椎ドレナージの抜去時期は疾患や目的によって異なります。

目安を表にまとめました👇

| 疾患・目的 | 抜去時期の目安 |

|---|---|

| くも膜下出血後の血性髄液排出 | 髄液が無色透明になり、血性が消失した頃 |

| 髄液漏治療 | 漏出が改善し、髄液圧が安定した頃 |

| 感染コントロール目的 | 髄液性状が改善し、培養で菌が消失した頃 |

➡️ 抜去の判断は必ず医師が行いますが、日々の観察記録が重要な根拠になります✨

抜去前後で注意すべき観察ポイント

抜去の前後では、特に以下の観察が大切です👇

-

抜去前:排液量・性状が安定しているか、発熱や感染徴候がないかを確認

-

抜去直後:穿刺部からの髄液漏出や出血がないか観察

-

その後の経過:頭痛・悪心・嘔吐など、頭蓋内圧亢進のサインが出ていないか

➡️ 抜去後は「髄液が溜まって再び頭蓋内圧が上がらないか」を見守ることがポイントです❤

合併症を防ぐためのケア

抜去に伴う合併症を防ぐためには、ちょっとした配慮が役立ちます。

-

穿刺部は清潔に保ち、ドレッシングをしっかり固定

-

体位は安静を保ち、無理な動作を避ける

-

抜去後24時間程度は髄液漏の有無を重点的に観察

-

頭痛が強い場合は安静臥床を促し、医師に報告

➡️ 「抜去して終わり」ではなく、抜去後の観察が次の合併症予防につながるんです✨

🌸まとめ:腰椎ドレナージを安心して管理できる看護師になるために

ここまで、腰椎ドレナージの基本から適応・禁忌、観察のポイント、トラブル対応、そして抜去の流れまで詳しく見てきました。

どの場面でも共通して大切なのは「小さな変化を見逃さない観察」と「早めの報告」です❤

✅ この記事のまとめ

-

腰椎ドレナージは、髄液を排出して頭蓋内圧を下げる大切な処置

-

主な適応は、くも膜下出血・髄液漏・感染など

-

観察では「排液量」「性状」「ゼロ点設定」「感染予防」がカギ

-

トラブル(閉塞・逆流・オーバードレナージ)は早期発見が命を守る

-

抜去後も髄液漏や頭蓋内圧上昇に注意して経過観察を続けることが重要

腰椎ドレナージは確かに責任が大きい処置ですが、ポイントを押さえて観察・管理ができれば、患者さんの安全をしっかり守れるケアになります。

「自分にできるかな…?」と不安に思う看護師さんも多いですが、大丈夫です✨

一つひとつの観察を丁寧に積み重ねることで、自信を持って管理できるようになりますよ。

🌸 この記事が、あなたが腰椎ドレナージを安心してケアできるきっかけになりますように❤