「長期臥床って、すぐに廃用症候群になっちゃうの?💦」

「影響ってどれくらい深刻なの?実際のケアってどうすればいいの?」

「看護計画にどう落とし込めばいいのか分からない…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?🛏️👩⚕️

この記事では、

-

長期臥床と廃用症候群の違い

-

身体や精神に出る具体的な影響

-

看護師として行うべき予防ケアと看護計画の立て方

-

現場で使えるケアのヒント🧤

が分かりますよ♪

長期臥床=すぐに廃用症候群になるわけではありませんが、放っておくと急速に進行してしまうリスクがあります。

だからこそ、早めの気づきとケアが重要なんです💡

この記事では、長期臥床が患者さんに及ぼす影響をわかりやすく解説しながら、廃用症候群との違いや看護師としての具体的なケア・計画方法についてご紹介していきますね😊

🛏️長期臥床ってどんな状態?放っておくとどうなるの?

長期臥床は患者さんだけでなく、ケアをする側にとっても大きな課題ですよね。

ここでは「長期臥床」の定義や、期間ごとの身体変化、入院でよく見られるきっかけについて、優しく詳しくご紹介します。

どうぞ患者さんにも寄り添う気持ちで、ご自身をいたわりながらご覧ください💛

📝長期臥床とは?定義と見分け方

長期臥床とは、病気やケガ、高齢による体力低下などさまざまな理由で、「長い期間、ベッドで寝たままの生活が続き、日常生活全般に他者の介助が必要になった状態」を指します。

単に疲れて少し横になるのとは違い、食事・洗面・着替え・移動などほぼすべての行動がベッドの上、または介助なしではできないのが特徴です。

また、「6ヵ月以上ベッド上で過ごし、自力での身の回りのことが難しい場合」とも定義されています。

寝返りすら一人でできない完全な寝たきり状態から、何とかトイレには行ける程度の人まで、幅広い状態を含みます。

💡ポイント:

動くと具合が悪くなるためや、安静指示でベッドにいる…など理由はさまざま。

「長時間ベッドにいる必要があり、ほぼ全介助」という状態が続く場合は注意!

🧭臥床期間と身体への変化の目安

患者さんがどのくらいの期間ベッド上で過ごしているかで、身体の変化は大きく異なります。

以下に、臥床期間ごとの変化を表にまとめました❤

| 臥床期間 | 主な身体的変化 | 詳細説明 |

|---|---|---|

| 1週間以内 | 筋力10~15%低下、活動意欲低下 | 最初の1週間が一番筋肉の減少速度が速いです。特に高齢者は注意が必要です。 |

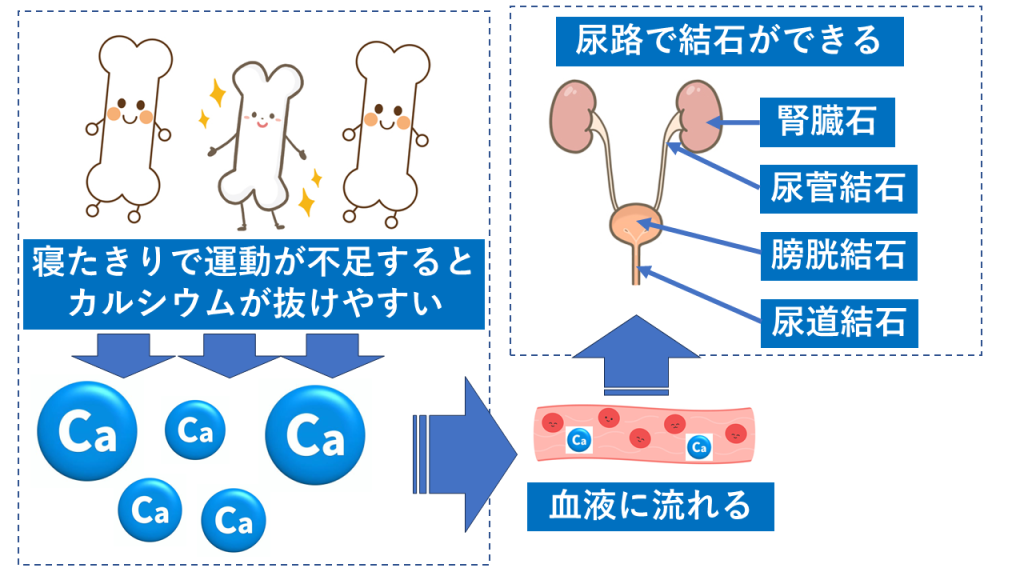

| 2~3週間 | 筋力50%低下、関節のこわばり | 歩行や座位保持が急に難しくなることも。骨のカルシウム減少も始まります。 |

| 3~4週間以上 | 廃用症候群(骨・関節・循環・呼吸・消化・精神面の障害) | 起立性低血圧、褥瘡、肺炎、便秘、うつ状態、認知機能低下、尿路感染症など多彩な合併症が現れやすくなります。 |

💡ココが大事

放っておくと「生活自立度」の回復が難しくなるばかりか、命にかかわる合併症が起きやすくなります。

早めに離床やリハビリ介入すると、こうした悪循環を防げます❤

🌟入院中によくある長期臥床のきっかけとは?

「昨日まで元気だったのに…」とご家族が驚かれることも多い入院中の長期臥床。よくあるきっかけをご紹介します。

-

基礎疾患や急病による体力低下

肺炎・心臓疾患・転倒骨折・脳卒中など、病気やケガが大きな契機になりやすいです。 -

医療的安静の指示

誤嚥リスクや治療目的で「絶食・安静」が続くことにより、筋肉や精神状態が一気に低下してしまうことも。 -

環境変化(入院ストレス・リロケーションダメージ)

見慣れない入院環境でのストレスや、家族・日常活動からの切り離しが意欲低下を招きます。 -

認知機能障害や抑制の影響

認知症の患者さんでは入院や身体拘束、意思疎通の難しさが「動かない」状態のきっかけになってしまいます。

🎀看護の視点

入院患者さんはベッド上にいがちですが、早めに「座る・立つ・歩く」ことにチャレンジすることで、寝たきりリスクを減らせますよ。

看護師さんのちょっとした声かけや介助が患者さんの「生きる力」を守ります❤

⚠️ 廃用症候群とは?長期臥床との関係を解説!

廃用症候群(はいようしょうこうぐん)は、患者さんのQOLにも大きく影響する大切なトピックです。

ここからは、廃用症候群の全体像や特徴、進行スピード、長期臥床との違いと関連について、優しく丁寧にご案内します。

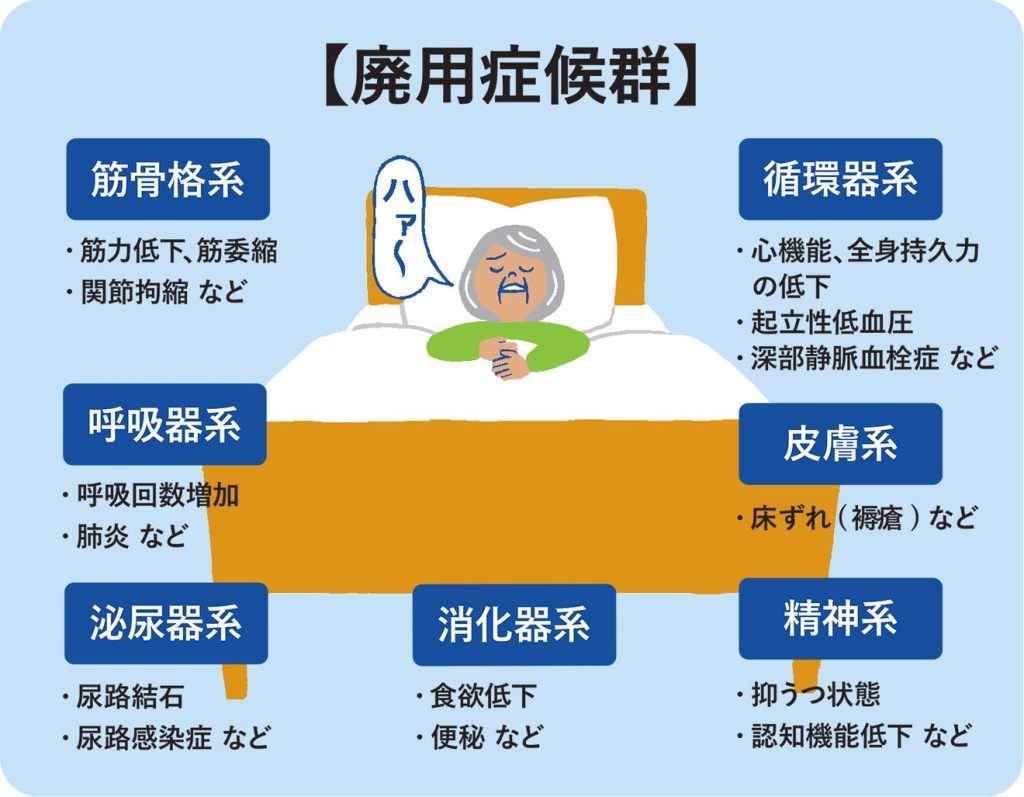

🦴 廃用症候群ってどんなもの?

廃用症候群(disuse syndrome)は「生活不活発病」とも呼ばれ、長期間の安静や運動不足などによって、全身の筋肉・関節・内臓機能・精神面などさまざまな部分が衰えてしまう状態を指します。

寝たきりや動かない生活が続くことで、ただ筋力が落ちるだけでなく、心臓や肺、消化器、精神にも影響が現れるのが特徴です。

💡 ポイント

高齢者や疾患により動けない方に特に多いです。

「少し横になる」だけでは起きない症状で、数日から数週間以上の安静が続くと発症リスクが大きくなります。

🫀 筋肉・関節・内臓…全身に起こる変化とは

廃用症候群では、下記のような全身への変化が現れやすいです。

| 部位/系統 | 主な症状・変化 |

|---|---|

| 筋肉 | 筋萎縮(筋力低下、やせ)、姿勢保持困難 |

| 関節 | 関節拘縮(動きが悪くなる、変形する) |

| 骨 | 骨萎縮(骨がもろくなる=骨粗しょう症リスク!) |

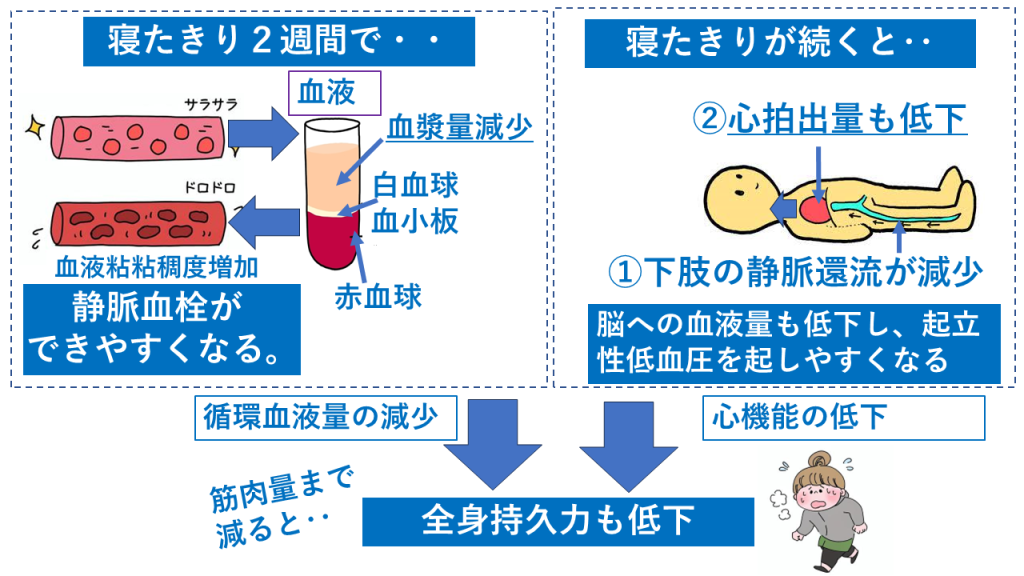

| 心機能・循環 | 血栓、起立性低血圧、心拍出量低下 |

| 呼吸 | 誤嚥性肺炎など呼吸筋の衰え |

| 消化・泌尿・皮膚 | 便秘、食欲不振、尿路感染、尿路結石、褥瘡(床ずれ)、逆流性食道炎 |

| 神経・精神 | うつ、せん妄、認知機能障害、見当識障害 |

看護師さんの観察が患者さんの全身管理につながります❤

🚀 廃用症候群はどれくらいのスピードで進行するの?

廃用症候群の進行はとても早いです。特に高齢者ではさらにリスクが高まります。

| 臥床(安静)期間 | 主な変化 | 補足 |

|---|---|---|

| 1日~数日 | 1日で1~3%の筋力低下 | |

| 1週間 | 10~15%の筋力低下 | 骨のカルシウム減少も始まる |

| 3~4週間 | 50%の筋力低下 | 重篤な廃用症候群が出現 |

🧑⚕️ 看護のポイント

“たった1週間”でも明らかな筋力低下が起こります。少しの時間でもベッドから離れるケアが大切です❤

🛏️ 長期臥床との違いや関連性をわかりやすく説明

| 長期臥床 | 廃用症候群 | |

|---|---|---|

| 定義 | 長期間ベッドで過ごす状態 | 動かないことで生じる機能低下症状の総称 |

| 原因 | 疾患・ケガ・老化など | 長期臥床や運動不足が直接のきっかけ |

| 症状 | 動作困難・生活全般の介助が必要 | 筋力低下・関節拘縮・精神機能低下など |

| 関連 | 長期臥床により廃用症候群が生じやすい | 廃用症候群の主要要因は長期臥床 |

💡 ここがポイント

長期臥床は「原因」、廃用症候群はその「結果や状態」というイメージです。

長期臥床を防ぐケア=廃用症候群も防止できます❤

困った時は早めに専門スタッフや多職種チームと連携を。

「どうせ無理」と思わず、小さな活動の積み重ねが必ず回復力に直結します。

看護師さんのあたたかな一言・サポートが、患者さんだけでなくご家族にも大きな安心を与えます❤

🧠🦵身体と心への負担「長期臥床のリアルな影響」

長期臥床は、患者さんの身体だけでなく心にも幅広く影響します。

ここでは部位別・症状別に、とりあえず知っておきたい「リアルな変化」と看護の注意点をやさしく解説します。

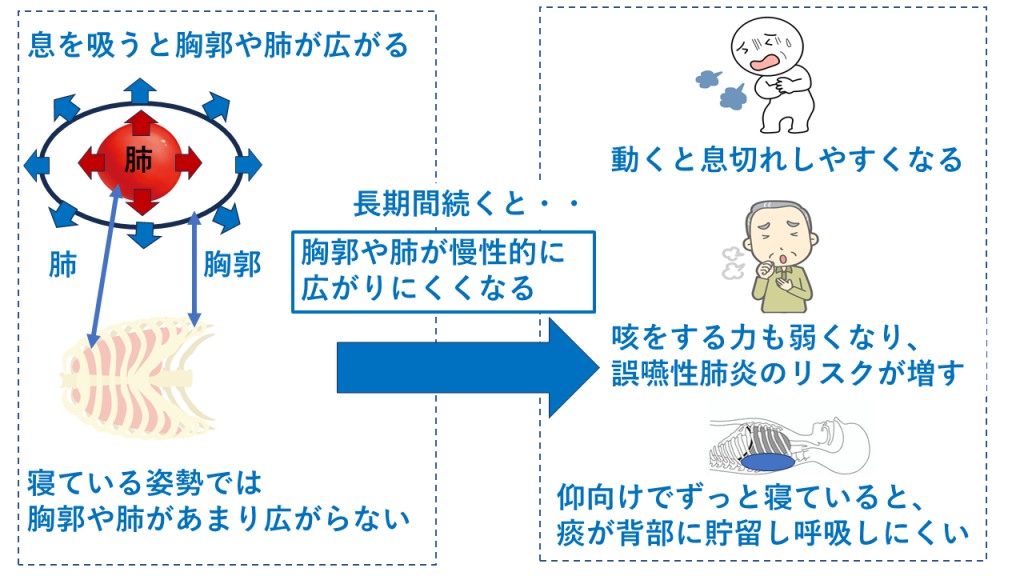

💨🫀呼吸・循環への影響(肺炎・起立性低血圧など)

-

呼吸機能低下:

少しの臥床により呼吸が浅く、痰の排出がうまくできなくなり、肺炎や無気肺のリスクが高くなります。

特に高齢者は誤嚥性肺炎に要注意です。

-

循環障害:

運動不足による血液循環の低下から、起立性低血圧(体位変換時のめまい・フラつき)や深部静脈血栓症、血栓塞栓症のリスクが上昇します。

🎀看護ポイント

・定期的な体位変換と水分補給で痰の排出を取り組み、肺炎予防に努めます。

・下肢のマッサージや間欠的な足首運動も血栓予防に有効です❤

💪🦴筋力低下・関節拘縮・骨粗鬆症

| 影響 | 主な症状・経過 |

|---|---|

| 筋力低下 | 1週間で10~15%もの筋力が減少。動かない期間が長いほど進みが速い。 |

| 関節拘縮 | 3日で顕微鏡レベルの拘縮発生・1週間で臨床的にも出現、関節のパニックになる。 |

| 骨粗鬆症 | 長期不動で骨からのカルシウム流出が長く、骨もろになりますます。 |

💡定期的な手足の受動運動や姿勢変換、栄養補給で予防に取り組みましょう。

活動できる範囲で「小さな運動」を日々積み重ねることが大切です❤

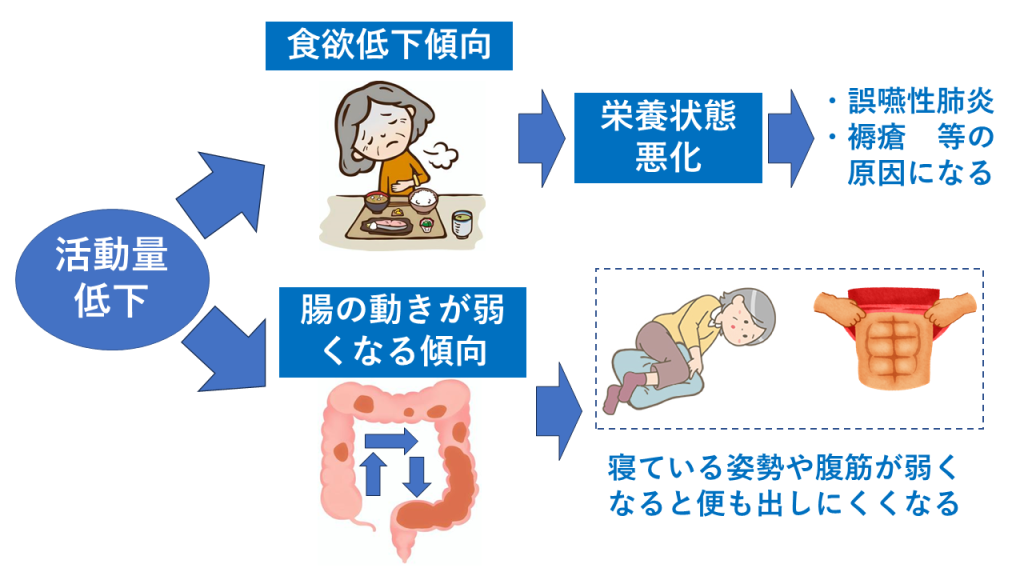

🍽️💧消化器・泌尿器のトラブル(便秘・尿路感染など)

-

便秘・消化機能低下:

運動不足と水分摂取不足で腸の蠕動運動が減少し、便秘や食欲不振、体重減少などが起こりやすくなります。

-

尿路感染・結石:

自力排尿困難や導尿カテーテルの使用、残尿によって尿路感染症や尿路結石がやがてなる。

🎀看護ポイント

・水分摂取量と排便・排尿パターンを毎日記録し、異変があれば早めに対応しましょう。

・腹部マッサージや食物繊維の摂取も便秘予防に役立ちます❤

🩸🩹褥瘡や血栓…皮膚と血流のトラブルも⚠️

| トラブル | 内容・症状 |

|---|---|

| 褥瘡(じょくそう・床ずれ) | 2時間以上同じ姿勢を続けることで発生、皮膚や皮下組織が持続的に圧迫されると血流障害が起き、皮膚損傷・壊死につながります。 |

| 血栓・塞栓症 | 下肢を動かさない・血流が滞ることで、特に静脈血栓ができやすく、重篤な場合は肺塞栓になることも。 |

💡2時間ごとの体位変換・皮膚の観察・清潔保持がとても大切です。気になる皮膚の変化はすぐ報告を!

運動性ストッキングや足首

も血栓予防に有効です❤

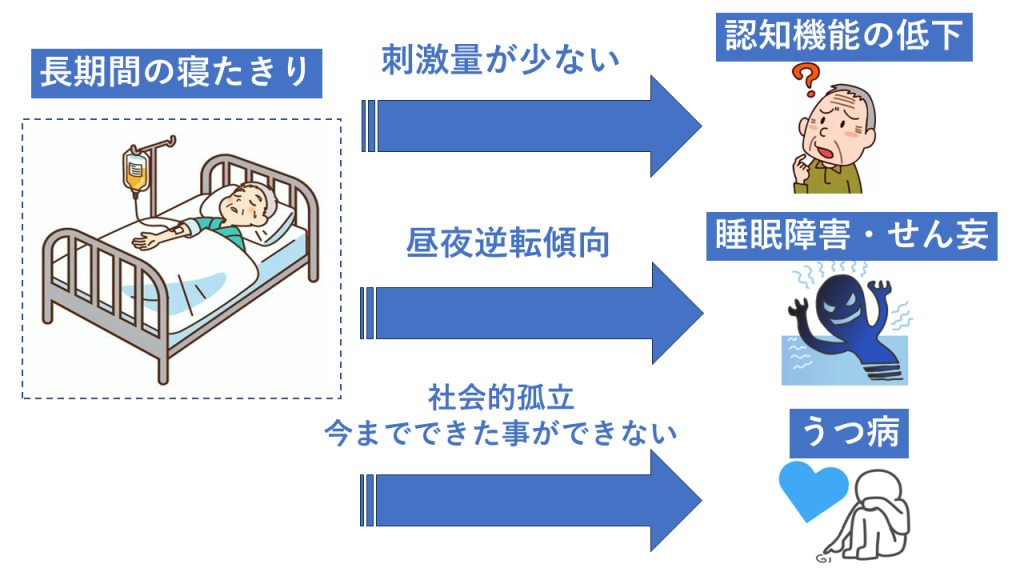

🧑⚕️🧠精神・認知機能への影響(うつ・せん妄想など)

-

精神面:

社会との接触機会が減り、気分の落ち込みや刺激的な低下、鬱うつ、孤独感が出現しやすくなる。 -

認知機能・せん錯:

長期の臥床は認知機能の低下や記憶力の停止、せん妄想・幻覚などにつながることも。刺激が少なくなることで感覚の鈍麻、場所や時間の見当識障害も起こりやすいです。

🎀看護ポイント・

毎日の小さな会話コミュニケーション、「褒める」や声掛けを大切に。

・患者さんの「好きな話題」を一緒に楽しみながら、できることは自分でもらえる工夫も有効です❤

「小さな観察と積み重ね」が、身体的・精神的なトラブル予防につながります。

🧤看護師にできる!長期臥床を防ぐケアと看護計画

長期臥床のリスクを大切にし、「動く・関わる暮らし」を守るためのケアとのポイントをご紹介します✨

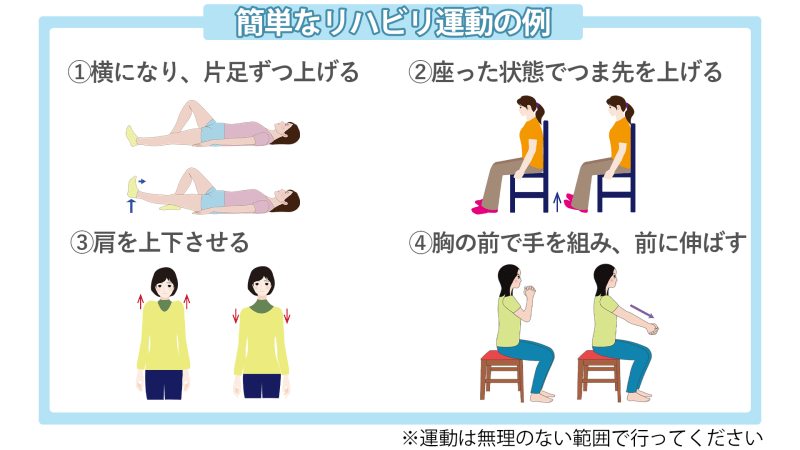

🚶♂️離床支援のポイント(段階的に進めるコツ)

離床支援は、「少しずつ・無理なく」がコツです。

患者さんの体調や不安に合わせた段階的な介入が効果的です❤

| 段階 | サポート内容・コツ | 注意点 |

|---|---|---|

| 準備運動 | ベッドの上で手を動かす体操・深呼吸 | 体調確認やバイタルチェックを行います |

| 上体起こし・端座位 | ベッド頭を上げたり、端に座ったり | 立ちくらみやふらつきに注意、ゆっくり動作 |

| 立位・歩行 | 見てみる、歩行器や手すりを使う | 転倒リスクの予防が大切です |

💡患者さん本人の「できました!」 体験を大事に、目標は具体的に小さく。

「今日はここまでできましたね!」と声をかけることで自信をもって取り組めるようにしましょう😊

🔄体位変換のタイミングと注意点

体位変換は2時間ごとが一般的な目安ですが、患者さんの皮膚や体調に合わせることが大切です。

| ポイント | 詳細・注意点 |

|---|---|

| タイミング | 通常2時間ごと。褥瘡リスクが高い方はより頻繁に |

| 体位の種類 | 仰臥位、側臥位、端座位などバリエーションもたせる |

| 注意点 | 声掛けで不安を少し、シワやズレで皮膚損傷を防ぐ |

| 介助者への配慮 | ベッドの高さやボディメカニクスを意識し、ご自身の腰も守りましょう |

🎀拘縮や骨粗鬆症があれば無理な力を加えないこと、枕やクッションで負担を分散することも大事です。

📝看護計画の立て方(SOAP・看護目標など)

看護計画は「患者さんの現状」と「目標ゴール」を明確にして、チームで継続的に評価することがポイントです。

SOAP形式で例を示します❤

| 項目 | 内容例(長期臥床予防) |

|---|---|

| S(主観) | 「足がふらつく」「寝ていたい」等の覚悟 |

| O(集中) | ADL低下、筋力低下、バイタル、皮膚状態観察 |

| A(評価・課題) | 離床/熱い運動の低下、褥瘡・廃用リスク高い |

| P(計画) | 目標例:1日2回端座位ができる 1週間後に歩行器で数歩進む <具体策> ・段階的な離床支援 ・こまめな体位変換 ・リハビリスタッフとの連携 |

💡「ゴールが解消にならないように」チームで患者さんの小さな変化や思いも共有しましょう。

🧑⚕️🤝多職種との連携で実現するケア体制

長期臨床臥床予防は、看護師だけでなく多方面との連携が重要ではありません。

-

リハビリスタッフ(PT/OT)

動く範囲の評価と運動指導。 -

管理栄養士

体力づくりに必要な栄養管理。 -

医師の

病状チェックや離床の判断を確認。 -

介護士・ヘルパー

日常ケアやレクリエーション、声掛けの継続協力。 -

多方面カンファレンス

ケアの進捗確認とリスクの共有を定期的に行うと最適。

🎀「一人じゃない」「みんなで応援」現場連携の体制が、患者さんの懸命に安心につながります❤

🏠👨👩👧家族との協力体制づくりも重要!

患者さんの日常生活を支えるには家族のご協力もとても大切です。

-

ケアの方法や助けのコツをわかりやすく伝える

-

日々の変化や努力を「一緒に喜ぶ」コミュニケーション

-

無理をさせず、休息や相談の場を作る

-

地域サービスや訪問ケア、ショートステイの活用を提案する

| サポート例 | 特典 |

|---|---|

| 家族やパスポートで介護分担金 | 家族の身体的・精神的な負担が減り、ケアの継続性UP |

| 介護サービスの利用 | プロのサポートで安心感と休息を得られる |

| 介護者同士の交流 | 孤独感やストレスの軽減 |

💡身近な声かけや成功体験を家族とも共有することで、家族の協力を得やすくなることがあります。

困った時はケアマネジャーや専門スタッフも交えて、最適な方法を検討しましょう。

✅ まとめ:長期臥床の「見逃し」が患者さんの未来を左右するかも…!

📝この記事のまとめ

-

長期臥床は2週間以上寝たきりの状態が続くことを指し、早期に対応しないと廃用症候群へ進行するリスクが高まります。

-

廃用症候群は筋力や骨、呼吸・循環・精神機能まで幅広く影響を及ぼし、ADLの低下や入院長期化にもつながります。

-

看護師は、体位変換や離床支援、看護計画の立案、家族との連携など、多方面から予防ケアに関わることができます。

-

「長期臥床=廃用症候群」ではないけれど、正しく見極め、早めにケアを始めることが大切なんです✨

💡こんな視点を大切にしたいですね

長期臥床が始まるのは、ほんの小さな変化から。

「今日は少し疲れてるから、座るのは明日にしようか」

そんな日が続いてしまう前に、私たち看護師の「気づき」と「声かけ」が大きな意味を持ちます。

今日からのケアに、ぜひこの記事の知識を活かしてみてくださいね🌼

患者さんの「できる」を守るために、一緒にがんばりましょう💪✨

<参考・引用>

働く看護師さんコラム

ココファン

にじリハ訪問看護ステーション.

LIFULL介護