「肝臓の解剖を理解したいけど、教科書の図だけではイメージがつかみにくいなぁ💭」

「Couinaud(クイノー)分類とか肝区域って、臨床でどう活かせばいいの?」

「CT画像や超音波で肝臓を見ても、どこがどの部分か分からなくて困る…😅」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

肝臓の位置・大きさ・形といった基本解剖

-

血管・胆管の走行やグリソン鞘のポイント

-

肝葉・肝区域の分類(Couinaud分類の理解)

-

CTや超音波像での肝臓解剖の見方

が分かりますよ♪

ポイント👉

肝臓解剖の理解には「位置・血管走行・肝区域分類」を体系的に学び、臨床で画像や看護ケアに結びつけて考えることがとても大切なんです。

この記事では、肝臓の基本解剖から区域分類、血管・胆管の構造、さらにCT像での見方までをやさしく整理して解説していきます😊

🧭 肝臓解剖の全体像|位置・大きさ・形をわかりやすく解説

肝臓は「人体最大の臓器」と言われますが、その位置や大きさ、形をしっかりイメージできていますか?

看護師としては「どこにあるのか」「どのくらいの大きさなのか」「どんな形をしているのか」を理解しておくことが、臨床で画像を見るときや観察ポイントを考えるときにとても役立ちます📝

ここでは、肝臓解剖の基本的な全体像を整理していきましょう。

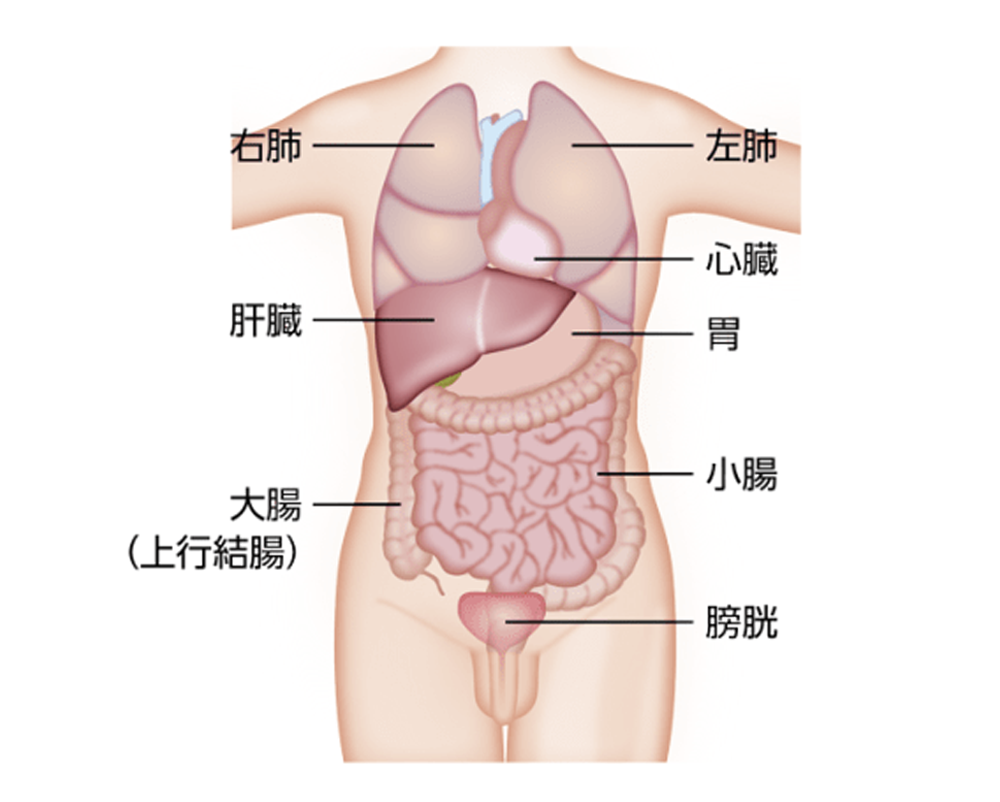

🏥 肝臓はどこにある?隣接臓器との位置関係

肝臓は 右上腹部(横隔膜のすぐ下) にあり、体の右側を大きく覆うように存在しています。

臨床で重要なのは「隣接臓器との関係」です。位置関係を整理すると次のようになります👇

臨床で重要なのは「隣接臓器との関係」です。位置関係を整理すると次のようになります👇

| 肝臓と隣接する臓器 | 関係する部位 |

|---|---|

| 横隔膜 | 肝臓の上面と接する |

| 胃 | 左葉の下に接する |

| 十二指腸 | 肝臓の右葉下に接する |

| 胆嚢 | 右葉下面に付着 |

| 右腎・副腎 | 右葉の後下面に接する |

| 脾臓 | 左葉の外側に位置 |

看護師が臨床で覚えておきたいのは「肝臓の腫大や腫瘍がどの臓器に影響しやすいか」という点です。

例えば、肝腫大が進めば胃や腸を圧迫して消化器症状が出ることもありますよね。

⚖️ 肝臓の大きさと重さ|男女差と個人差

肝臓は成人で 1,000〜1,500g、体重の約 2〜3% を占める大きな臓器です。

一般的に、男性のほうが女性よりもやや大きい傾向があります。

| 項目 | 平均値(成人) |

|---|---|

| 重さ | 男性:約1,200〜1,500g 女性:約1,000〜1,300g |

| 大きさ | 横幅:約25〜30cm 厚さ:約15cm 前後径:約10cm |

臨床では、画像検査で肝臓の大きさを測ることがあります。

「正常より大きい=肝腫大」となり、肝炎やうっ血、脂肪肝などを疑う材料になります。

逆に萎縮がみられる場合は肝硬変の進行を考える必要が出てきます。

看護師にとって「正常の大きさの目安」を知っておくことは、医師の説明を理解したり、患者さんに分かりやすく説明する上でとても役立ちますよ✨

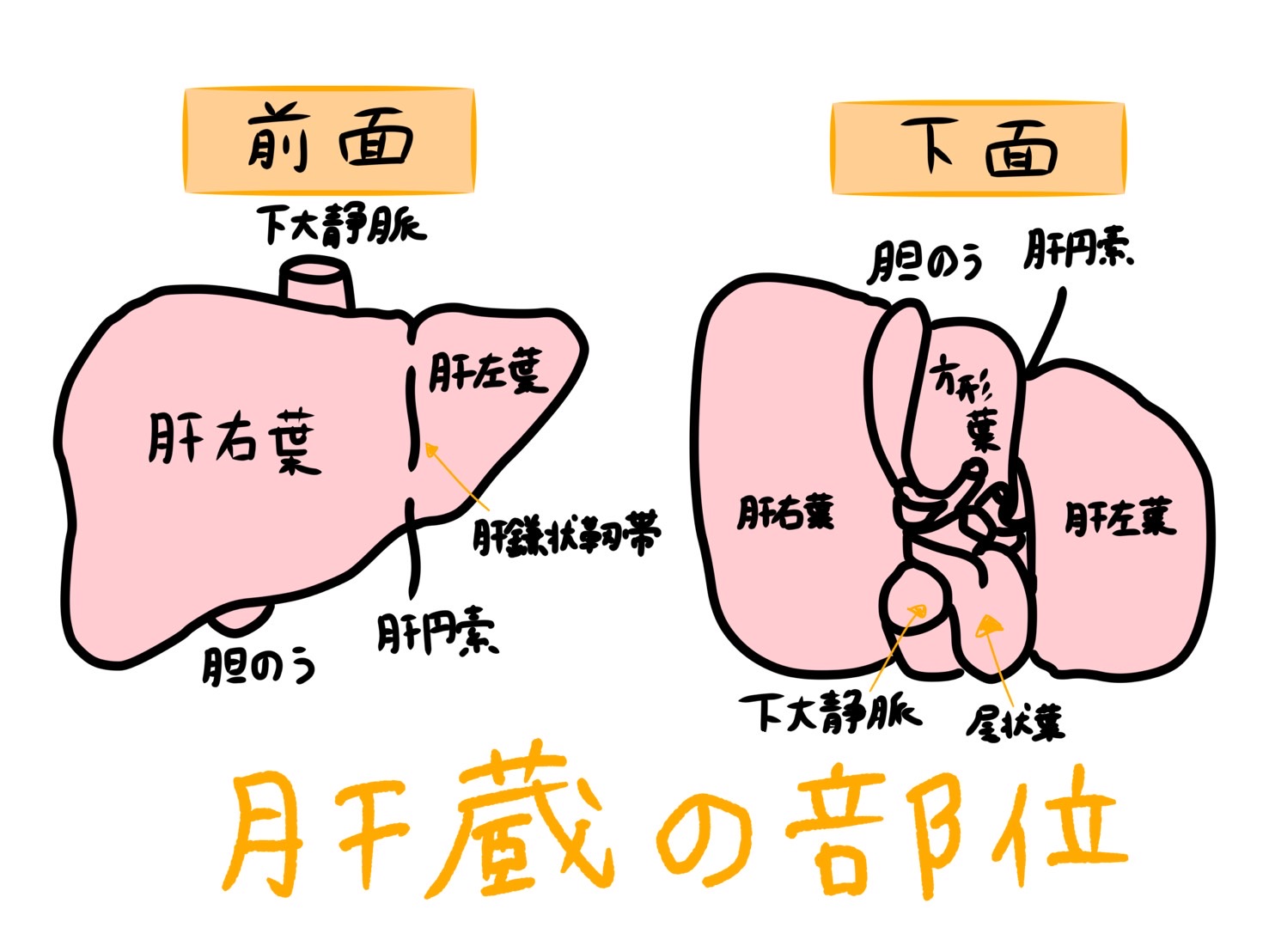

🔷 肝臓の形の特徴|右葉・左葉のバランス

肝臓の形は「三角形に近い不規則な楔(くさび)形」と表現されます。

右上腹部に大きく広がる 右葉 と、やや小さい 左葉 に分かれているのが特徴です。

-

右葉:全体の約2/3を占める大部分

-

左葉:全体の約1/3で、心臓や胃の近くに位置

-

方形葉・尾状葉:左葉と右葉の間に小さく存在する補助的な構造

この「左右のバランス」を理解しておくと、画像を読むときに「この影は右葉か左葉か?」を判断しやすくなります。

また、肝臓解剖でよく出てくる「Cantlie線(カントリー線)」は、右葉と左葉を分ける重要な目安になります。これは後の「肝区域分類」でさらに詳しく学ぶことになりますよ✨

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

あなたの気になる職場の調査をしてきます🌟😉

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🩸 血管・胆管・肝小葉の構造|グリソン鞘と血流の流れ

肝臓のはたらきを理解するうえで欠かせないのが「血流の流れ」と「胆汁の通り道」です。

肝臓は解毒・代謝・胆汁生成といった大事な機能を担うために、特殊な血管系と小さな単位構造(肝小葉)を持っています❤

ここでは、それぞれの仕組みを順番に見ていきましょう。

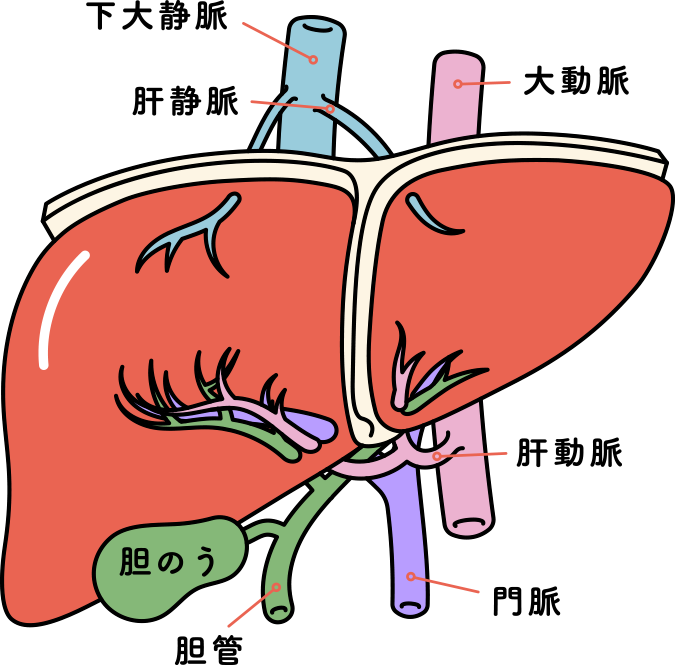

💉 肝臓に流れ込む2つの血液供給(門脈・肝動脈)

肝臓には「二重の血液供給」があります。

| 血管 | 流れ込む血液 | 全体の割合 | 役割 |

|---|---|---|---|

| 門脈 | 腸・脾臓からの静脈血(栄養に富むが酸素は少ない) | 約75% | 吸収した栄養や老廃物を運ぶ |

| 肝動脈 | 心臓からの動脈血(酸素が豊富) | 約25% | 肝細胞に酸素を供給 |

👉 看護師さんにとって重要なのは「門脈と肝動脈のバランス」です。

門脈が障害されると(門脈圧亢進など)、肝血流全体が大きく影響を受けます。

🩸 血液の出口はどこ?肝静脈と下大静脈の関係

肝臓で処理された血液は、肝静脈を通って下大静脈へと戻ります。

-

肝静脈は大きく「右肝静脈・中肝静脈・左肝静脈」の3本に分かれる

-

それぞれ肝臓の区域ごとの血流を集め、最終的に下大静脈へ合流

この仕組みを知っていると、「どの区域の血流が障害されるとどの静脈に影響が出るのか?」をイメージできます。

術後や画像所見の理解に役立つ知識ですよ❤

🌿 グリソン鞘ってなに?門脈三つ組の解剖ポイント

肝臓には「門脈・肝動脈・胆管」がセットでまとまって走行しています。

これを 門脈三つ組(トライアド) と呼び、グリソン鞘という結合組織に包まれています。

-

門脈 → 栄養を運ぶ

-

肝動脈 → 酸素を供給

-

胆管 → 胆汁を排出

👉 看護師が注目すべきは「これらがセットでダメージを受けると肝機能障害が一気に進む」という点です。

例えば胆管炎や肝門部腫瘍では、血流と胆汁排泄が同時に障害されることがあります。

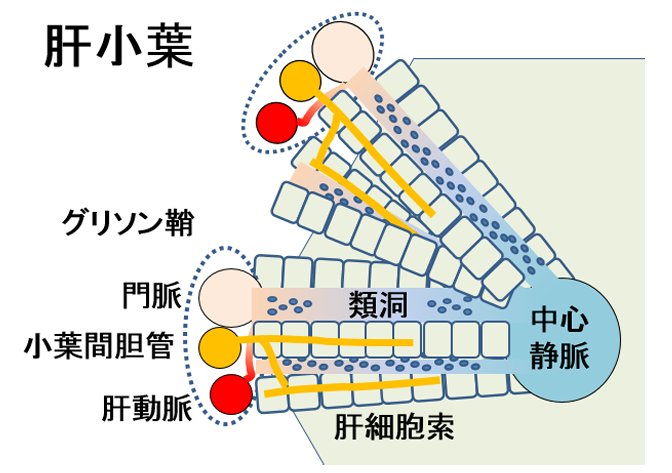

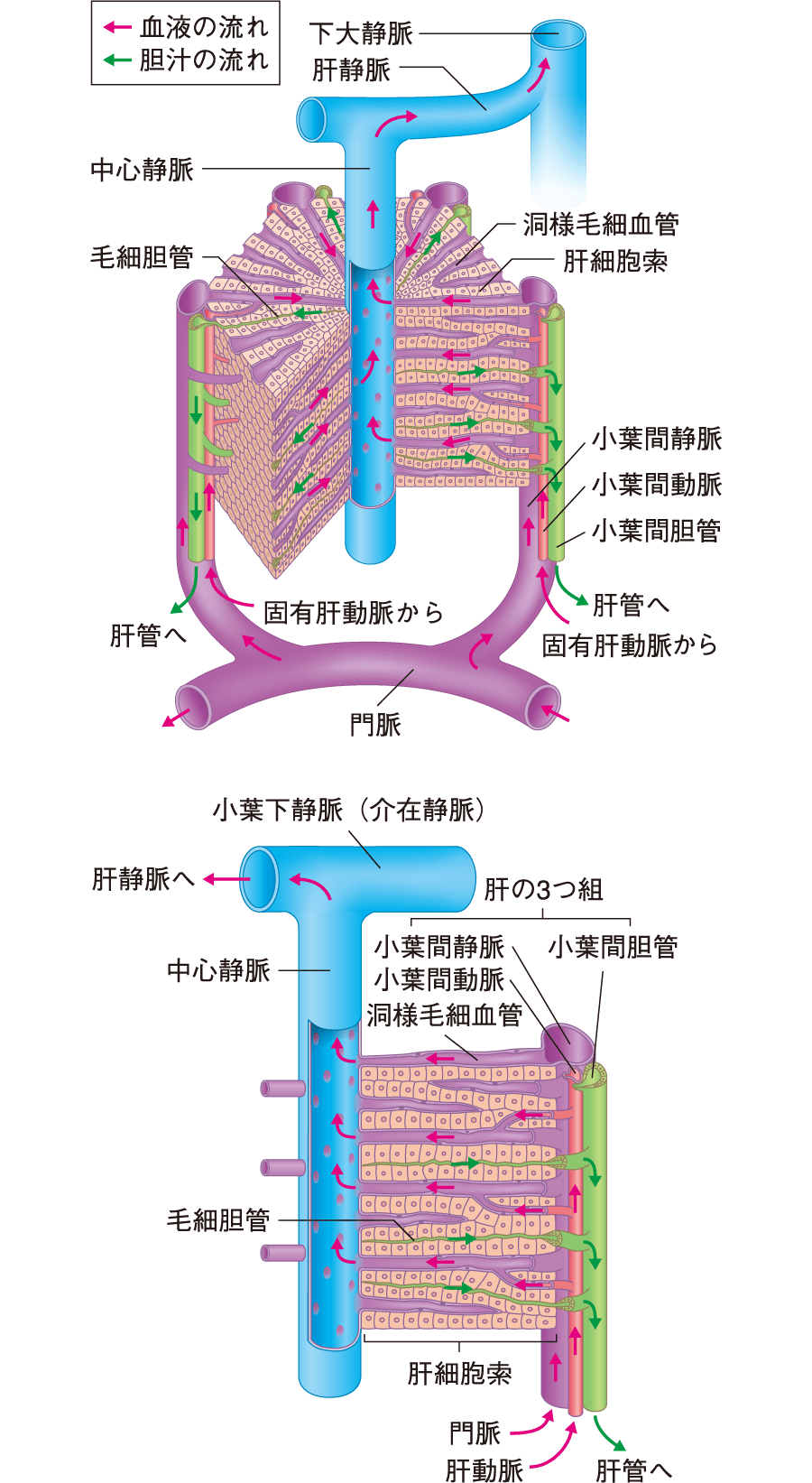

🔬 肝小葉と類洞の仕組み|血流と胆汁の流れを理解する

肝臓の最小単位は 肝小葉(六角形の小さな構造)です。

その内部では「血液と胆汁の流れ」が逆方向になっているのが特徴です👇

-

血液の流れ:門脈・肝動脈 → 類洞(毛細血管) → 中心静脈

-

胆汁の流れ:肝細胞で生成 → 胆細管 → 胆管 → 十二指腸へ

つまり肝小葉は「血液をろ過して栄養や老廃物を処理しながら、胆汁を作って腸へ送る工場」なんです!

この知識を持っていると、肝機能検査(AST・ALT・ALP・ビリルビンなど)の異常値と、どの部位で障害が起きているのかを関連付けやすくなりますよ。

🔍 肝葉と肝区域の分類|Couinaud分類と覚え方のコツ

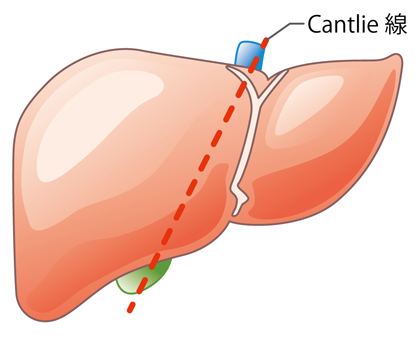

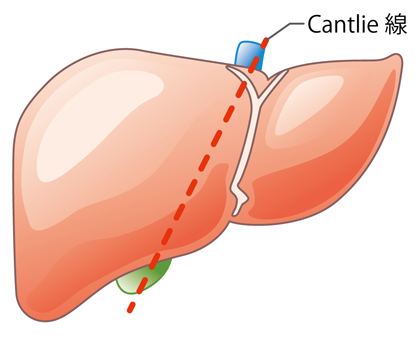

✂️ Cantlie線とは?左右葉を分ける基準線

肝臓を右葉と左葉に分ける目安になるのが Cantlie(カントリー)線 です。

上でも触れましたが、もう一度位置を確認してみましょう!

-

位置:胆嚢窩と下大静脈を結ぶ仮想線

-

臨床的意義:外科的切除や区域分けでの目安になる

この線を知っておくと、CT像を見たときに「右葉なのか左葉なのか」を判断するヒントになります。

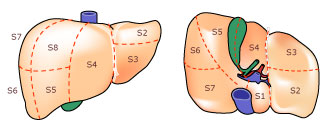

🔢 Couinaud分類(S1〜S8)の特徴を図で理解

肝臓はさらに細かく 8つの区域(S1〜S8) に分けられています。

これが Couinaud分類 です。

| 区域 | 主な位置 | 特徴 |

|---|---|---|

| S1 | 尾状葉 | 独立した血管支配 |

| S2 | 左外側上区域 | 胃・脾臓に近い |

| S3 | 左外側下区域 | 胃に接する |

| S4 | 左内側区域(方形葉を含む) | 肝門部近く |

| S5 | 右前下区域 | 胆嚢に近い |

| S6 | 右後下区域 | 腎臓に近接 |

| S7 | 右後上区域 | 横隔膜に近接 |

| S8 | 右前上区域 | 横隔膜と接する |

👉 区域ごとに「独自の血管・胆管支配」があるため、外科的に切除できる単位になっています。

🧠 区域分類を覚えるコツ|臨床で役立つ覚え方

「S1〜S8なんて覚えられない…😅」という声も多いですよね。

そんなときは以下のコツがおすすめです👇

-

左葉(S2・S3・S4) → 「左は小さく3つ」

-

右葉(S5〜S8) → 「右は大きく4つ」

-

上下の位置関係 → 「奇数は下、偶数は上」

-

S5・S7 → 上

-

S6・S8 → 下

-

このパターンを覚えておくと、画像を読むときに「あ、この腫瘍はS6にある!」とスムーズにイメージできますよ❤

🧪 肝臓と身体機能の関係|解毒・代謝・胆汁の役割

肝臓は「人体の化学工場」と呼ばれるほど、多彩で重要な機能を担っています。

解剖学的な構造を知ることはもちろんですが、「それがどんな働きに直結しているのか?」を理解することで、看護の視点がぐっと深まります❤

🧹 解毒作用|薬物やアルコール処理の仕組み

肝臓の大きな役割のひとつが「解毒」です。

-

アンモニア → 尿素に変換して腎臓から排出

-

アルコール → 酵素で分解し、代謝産物として処理

-

薬物 → 肝臓で代謝され、効果を発揮または排泄へ

👉 看護の現場では「肝機能が低下すると薬の作用が強く出やすい」という点に注意が必要です。

投与量や副作用の観察に直結します。

🔋 代謝機能|糖・脂質・タンパク質のバランス調整

肝臓は、栄養素の代謝をコントロールしています。

| 栄養素 | 肝臓でのはたらき |

|---|---|

| 糖質 | グリコーゲンに変換して貯蔵、必要時に分解して血糖を維持 |

| 脂質 | コレステロールや中性脂肪を合成、エネルギー代謝に利用 |

| タンパク質 | アルブミンや凝固因子を合成、アンモニアを尿素に変換 |

👉 これを理解しておくと、血糖値やアルブミン値、凝固系の数値が「なぜ異常になっているのか?」を考える助けになります。

💚 胆汁分泌とビリルビン代謝の流れ

肝臓では1日に約 500〜1000ml の胆汁が作られています。

胆汁は「脂肪の消化吸収」を助けるとともに、不要な代謝産物を体外へ出す役割も持っています。

-

赤血球が壊れる → ビリルビン発生

-

肝臓で処理 → 胆汁として排泄

-

腸内へ → 便として排出(便が茶色になるのはこのため)

👉 看護師が臨床で観察する「黄疸」は、このビリルビン代謝が滞ったサインです。

肝障害の有無を見極める重要な手がかりになります。

🩸 血液の貯蔵と凝固因子の産生

肝臓は血液の一部を貯蔵して、必要に応じて循環に放出する機能も持っています。

また、プロトロンビンやフィブリノーゲン といった凝固因子を合成する臓器でもあります。

👉 そのため肝障害が進行すると「出血傾向」が出やすくなります。看護師にとっては採血や処置時の観察ポイントになりますね。

🖼️ 図解で学ぶ肝臓解剖|CT・超音波像と模式図で理解する

教科書のイラストだけでは肝臓のイメージがなかなかつかみにくいですよね💦

実際の臨床では「CT」や「超音波」で肝臓を見る機会が多いため、模式図と照らし合わせながら理解することが大切です。

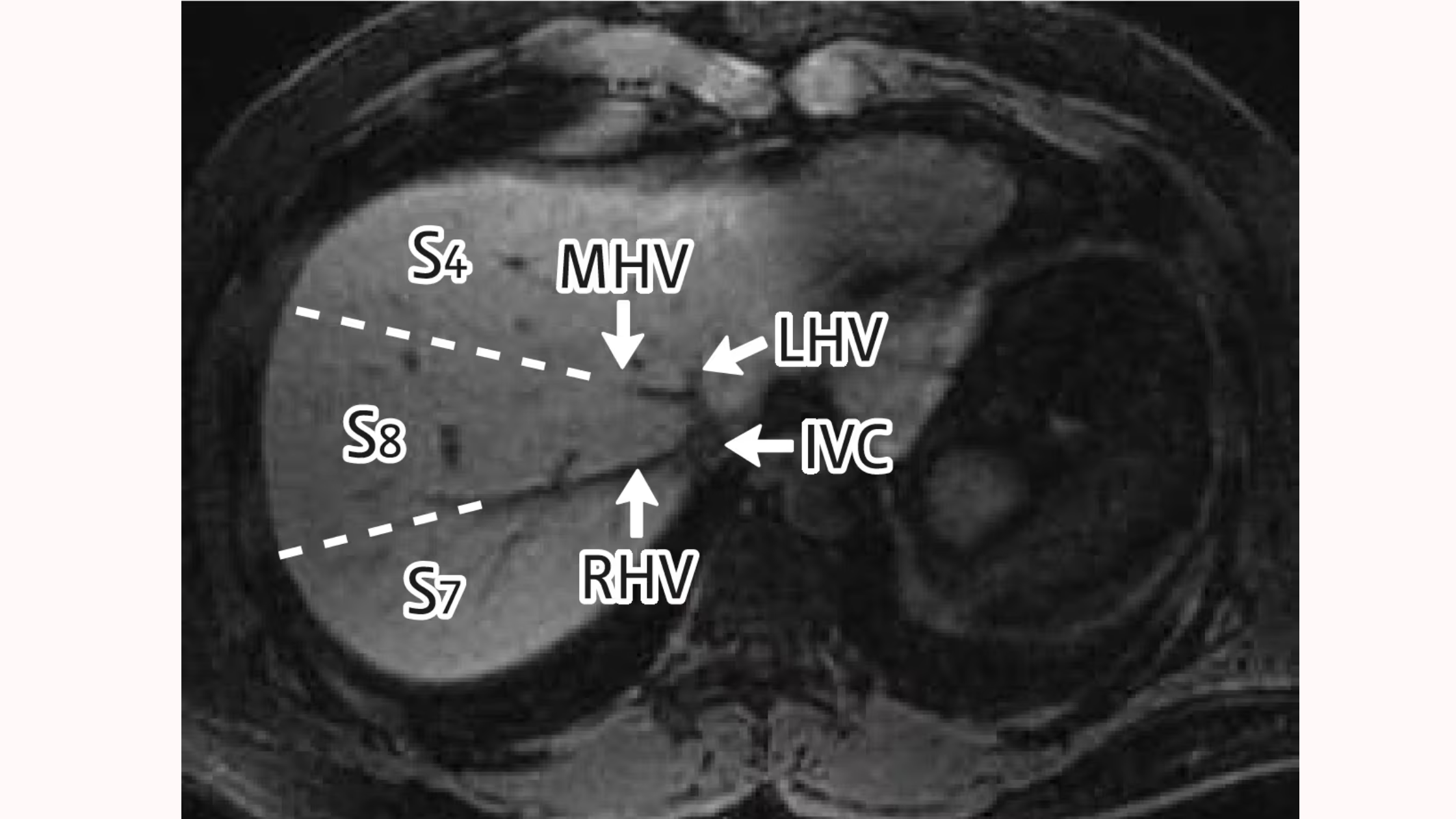

🖥️ CT断面図で見る肝臓の区域

CT検査では、肝臓を輪切りにした断面像として観察します。

-

右葉と左葉の区別:Cantlie線を意識すると分かりやすい

-

区域の位置関係:Couinaud分類(S1〜S8)が反映される

-

臨床での使い方:腫瘍や膿瘍が「どの区域にあるか」を表現するときに必須

👉 たとえば「S6に腫瘍あり」と記録されれば、画像を見た医療者全員が同じ位置をイメージできます。

📡 超音波での肝臓観察ポイント

超音波はベッドサイドでよく使う検査ですよね。

-

右肋間走査で右葉を広く観察

-

心窩部走査で左葉をチェック

-

胆嚢や門脈の位置をランドマークにする

👉 看護師は「検査時の体位」「呼吸の深さ」で描出が変わることを知っておくとサポートがスムーズになります。

🖊️ 模式図で理解する血管と胆管の位置関係

模式図は、複雑な血管や胆管の走行をシンプルに整理してくれます。

-

門脈と肝動脈が「門脈三つ組」として区域に分布

-

胆管は逆方向に走行し、胆汁を腸に運ぶ

-

区域ごとに「血管+胆管」がセットになっている

👉 模式図で仕組みを理解 → CTや超音波で「実際にどう見えるか」を確認、という流れで学ぶと記憶に残りやすいですよ❤

✅ まとめ|肝臓解剖を理解して臨床で活かすために

ここまで「肝臓 解剖」について、位置・血管・肝区域・機能・画像での見方まで幅広く学んできました❤

臨床で看護師が関わる場面では、この知識が直接的に役立ちます。

要点まとめ👉

-

肝臓は右上腹部にあり、人体最大の臓器

-

血流は門脈と肝動脈から供給され、肝静脈を通じて下大静脈へ戻る

-

グリソン鞘の中を「門脈・肝動脈・胆管」がセットで走行

-

Couinaud分類でS1〜S8に分かれ、外科的切除や画像診断に活用される

-

解毒・代謝・胆汁生成など、生命維持に不可欠な機能を担う

-

CTや超音波像と模式図を組み合わせると、解剖理解が深まる

🌸 看護に活かすためのヒント

-

「どの区域の障害か」を知ることで、術後の合併症や観察ポイントを予測できる

-

黄疸・出血傾向・栄養障害などの症状を「解剖と機能」に結びつけて理解できる

-

画像を見ながら医師やチームと同じ視点で話せると、ケアの精度がぐっと上がる

💡 肝臓解剖は、一度覚えると「患者さんを観る目」が大きく変わる分野です。

ぜひこの記事をきっかけに、解剖と臨床を結びつけて学びを深めていってくださいね✨

<参考・画像引用>

バイエル薬品株式会社

東京慈恵会医科大学

看護roo

飯塚病院肝臓内科

日本消化器外科学会

がんを生きる

肝臓検査.com