「心エコーの結果に“左室駆出率55%”って書いてあるけど…これは正常なのかな?🤔」

「EFの数値って、看護記録や患者説明のときにどう読み取ればいいの?」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?💡

📘この記事では

-

左室駆出率(LVEF)ってそもそも何?

-

正常値は何%から何%?📊

-

軽度・中等度・重度の分類ってどうなってるの?

-

測定法(Simpson法・Teichholz法)の違いと読み方

-

心不全(HFpEF、HFrEF)との関係とケアのヒント

-

看護記録や患者説明に使える伝え方🗣

が分かりますよ♪

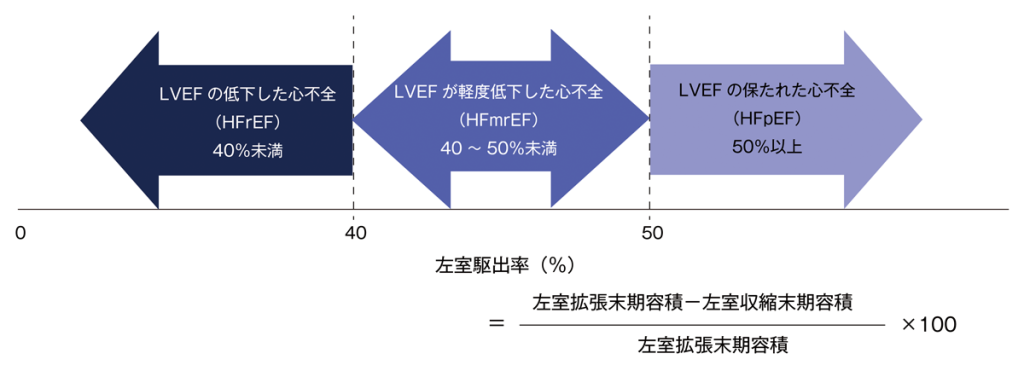

左室駆出率(EF)の正常値は「およそ55〜75%」とされ、心不全の分類や重症度の評価に直結する大切な指標です。

EFが正常でも安心とは限らず、値の読み取り方と“看護への活かし方”を知ることがとても大事なんです✨

左室駆出率(LVEF)の定義や基準値、分類の仕方だけでなく、現場で役立つ読み取りのコツや記録・説明のポイントまで、看護師さん向けにやさしく解説しています💕

【左室駆出率(LVEF)って何?👀看護師なら知っておきたい“基準値”のキホン】

心エコー検査の結果で「EF=左室駆出率」という言葉を目にすること、よくありますよね👀

でも、EFが何を示していて、どれくらいの数値が“正常”なのか、はっきり説明するのって意外と難しいものです。

この章では、「左室駆出率ってそもそも何?」「どうやって測ってるの?」という基本の“キ”を、看護師目線でわかりやすくお伝えしていきますね❤

💡左室駆出率(LVEF)とは?心臓の「しぼる力」を数値で見える化

左室駆出率(LVEF:Left Ventricular Ejection Fraction)は、心臓の左心室が1回の拍動でどれだけの血液を押し出しているかをパーセンテージで示す指標です🫀

たとえば、左心室に100mLの血液が入っていたとして、収縮で60mLが押し出されたなら、EFは60%ということになります。

✅計算式はこちら👇

| 指標 | 内容 |

|---|---|

| LVEF(%) | =(拡張末期容積 − 収縮末期容積) ÷ 拡張末期容積 × 100 |

このEFの数値が高いほど、心臓の「しぼる力(収縮力)」がしっかり働いているといえます。

反対に数値が低いと、心臓が血液を十分に送り出せていない=心不全などの可能性がある、ということになります💦

🧐EFと心機能は違う?収縮力とポンプ機能の関係

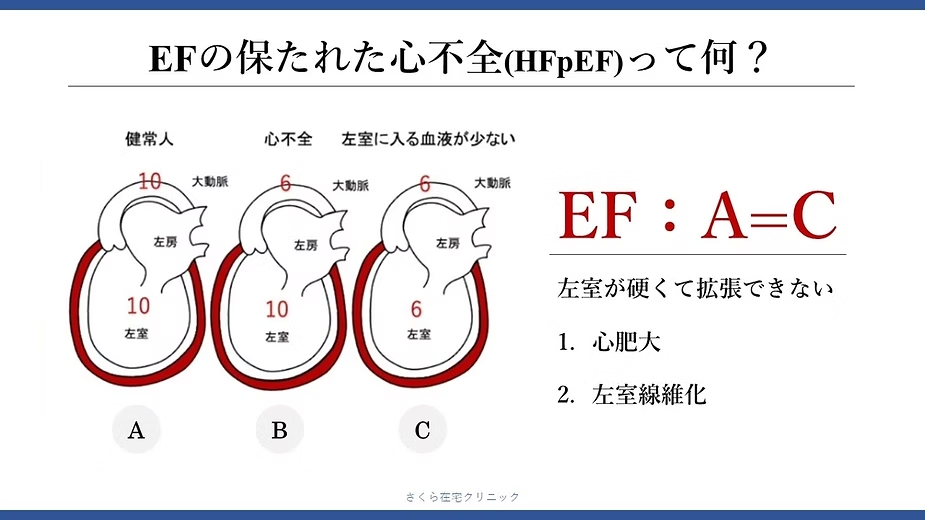

よく「EFが正常だから心機能も正常ですね」と言われることがありますが、EFと心機能はイコールではないんです⚠

EFはあくまで「左室の収縮力」を見ているもので、心拍出量(CO)や全体の循環状態までは示していません。

-

EFが高い=心機能が万全、とは限りません

-

たとえば拡張不全(硬くなって十分に広がらない場合)は、LVEFが保たれていても心臓全体の働きが悪いこともあります。

-

-

基準値を軸に他のデータとセットで評価

-

呼吸困難や浮腫など症状、他の検査値と合わせて「全体としてのポンプ機能」をとらえてあげてください。

-

「LVEFは“しぼる力”の数値、でも“心臓全体の働き”を見るにはもっとたくさんの視点が大切」ということをぜひ心に留めておいてくださいね。

🧠看護ポイント

- EFは「収縮の割合」=効率性の指標

- COは「時間あたりの血液量」=実際の血流の指標

つまり、EFは重要な情報ではありますが、それだけで心機能全体を判断するのは不十分ということなんですね。

🧪LVEFはどうやって測るの?Simpson法・Teichholz法ってなに

左室駆出率の測定には、心エコー(心臓超音波検査)が使われます📡

よく使われる方法は「Simpson法」と「Teichholz法」ですが、使い方や特徴が違います。

| 測定法 | 特徴・ポイント |

|---|---|

| Simpson法 (シンプソン法) |

2Dエコー画像で左室内腔を輪郭トレースし、複数の短冊状に分割して容積を計算する方法です。 形が不規則な場合でも精度が高めですが、画像のクオリティや操作技術が求められます。 いわゆる“標準的”な計測法とされています。 |

| Teichholz法 (ティーショルズ法) |

Mモードエコーで左室の内径(短径)を測り、「左室を回転楕円体と仮定」して容積を推定します。 計算が簡便なため臨床現場で広く使われますが、心室形状が大きく変形している場合(例:心筋梗塞や壁運動異常)には精度が落ちるという特徴があります。 |

どちらの方法も長所と注意点がありますので、「どうやって測った値か?」を知っておくことも看護師さんにとっては大切です。

回復期や慢性期ケアでは、値の変化や測定法による差異にも優しく寄り添ってあげてくださいね。

💡最近ではSimpson法が主流になっていて、より実際の心臓の動きに近いEFが得られると言われています。

📍EFは「数字」だけを鵜呑みにせず、どうやって測ったのか?という点にも目を向けるのが看護師としての重要なポイントですよ。

【LVEFの“正常値”は何%?🧠軽度・中等度・重度まで徹底整理!】

心臓の機能を示すLVEF(左室駆出率)は、数値によってその状態が大まかに分類されます。

でも、どの%からが正常で、どこからが異常なのか、また軽度や重度の違いは何か、気になることも多いですよね。

ここではそんな基準値の詳細を、看護師さんにわかりやすく丁寧に整理してお伝えします❤

正常範囲は何%?📊LVEFの基準値早見表

LVEFは心臓の収縮機能を表す重要な指標ですが、その正常値や異常の程度は多くの文献や施設で大体共通している範囲があります。

以下の表に、正常範囲から段階的な低下までを整理しました。

| LVEFの状態 | LVEF値の目安(%) | 説明 |

|---|---|---|

| 正常 | 50~70(~80) | 心臓のポンプ機能が良好な状態。特に50%以上なら概ね問題なし。 |

| 軽度低下 | 40~49 | ポンプ機能にやや支障あり。症状が軽いことも多いですが、注意が必要。 |

| 中等度低下 | 30~39 | かなり心機能が低下している状態。日常生活に影響が出やすいためしっかり観察を。 |

| 重度低下 | 30未満 | 重度の収縮不全。治療やケアの優先順位が高い状態です。 |

💡ポイント

正常範囲の上限は施設によって70%や80%と幅がありますが、50%未満は何かしらの心機能障害があると考えてよいでしょう。

LVEFが低いほど心不全のリスクが高まりますので、患者さんの状況に合わせた注意が必要です。

🧠軽度・中等度・重度のEF分類をチェックしよう

LVEFの分類は、心不全の重症度評価にも直結します。

分類を正しく把握しておくことで、症状の理解や観察のポイント、ケアの方向性が変わってくるんですよ💡

🌟各分類の特徴と看護視点の例

| 分類 | EF値 | 看護の視点・具体例 |

|---|---|---|

| 軽度低下 | 45〜54% | 無症状のことも多いが、運動時に疲れやすい場合あり。生活指導・観察を丁寧に。 |

| 中等度低下 | 30〜44% | 労作時の息切れ、夜間の呼吸困難など出現しやすい。体重・浮腫・バイタルの変化に注意。 |

| 重度低下 | ~29% | 安静時にも症状あり。酸素療法、薬物管理、急変リスクに備えた観察が必要。 |

施設によって基準が違う?👨⚕️判断に迷った時の見方と注意点

LVEFの基準値は医学書や施設の方針で多少の差があるため、看護のお仕事をしている中で「これって基準内?異常?」と迷うこともありますよね。

そんな時に大切なポイントをお伝えします。

-

基準値はあくまで目安

LVEFの「正常値」や「低下の程度」は、使われる測定法(Simpson法やTeichholz法)や装置、検査技師の技量によっても若干変わることがあります。

そのため、1回の数値だけで判断せず、経時的な変化をみることがとても大事です。 -

患者さんの症状や他の検査結果も考慮して評価

LVEFがわずかに低下していても症状が全くなければ、経過観察となることが多いですが、数値が正常でも症状が強い場合は別の心疾患が隠れている可能性もあります。

看護師さんは「数値+症状+全体の状態」をトータルに見て、必要な情報を医師や多職種と共有してください。 -

施設の基準や指導をよく確認する

勤務先で使われている基準表やガイドラインに従うことが基本です。迷った時は先輩や医師、心エコー技師さんに気軽に相談しましょう。患者さんに安心感を持ってもらううえでも、とても大切なポイントです。

✅チェックポイント

-

測定方法は何か?(Simpson法?Teichholz法?)

-

報告書のコメントも確認(例:「正常範囲内です」「軽度低下を認めます」など)

-

数値だけでなく、患者さんの症状・疾患背景も合わせて評価する

📌そしてもし「これって記録どうしよう?」と迷った時は、医師や検査技師さんに聞いてOKです♪

看護師として大切なのは、意味を理解して行動につなげることですから、遠慮せずにチームで共有し合いましょうね💬

「勉強会に積極的な職場で働きたい!」

「循環器を学びたい!」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。