「BUNとかクレアチニンって、基準値を見てもどう判断したらいいのか分からない…」

「eGFRって計算されてるけど、実際どう解釈すればいいの?」

「CKDのステージって覚えにくいし、患者さんにどう説明すればいいのか悩む😢」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

腎機能を評価する血液データ(BUN・クレアチニン・eGFR)の基準値と見方

-

CKD(慢性腎臓病)のステージ分類と臨床での活用法

-

異常値が出たときの看護師のアセスメントと対応ポイント

-

実際のケーススタディで学ぶデータの活かし方

が分かりますよ♪

腎機能データは「ただの数値」ではなく、患者さんの体の状態を把握し、看護ケアにつなげる大切なサインです。

BUN・Cr・eGFRを正しく理解し、CKDステージを踏まえてアセスメントすることで、日々の看護がもっと自信を持ってできるようになります✨

この記事では、

腎機能データの基礎からCKDステージ分類、異常値時の対応や患者さんへのケアまでをわかりやすく解説していきます。

現場で役立つ知識をギュッとまとめましたので、一緒に確認していきましょう🩺

🩸腎機能ってどんな役割?血液データと看護で知っておきたい基本

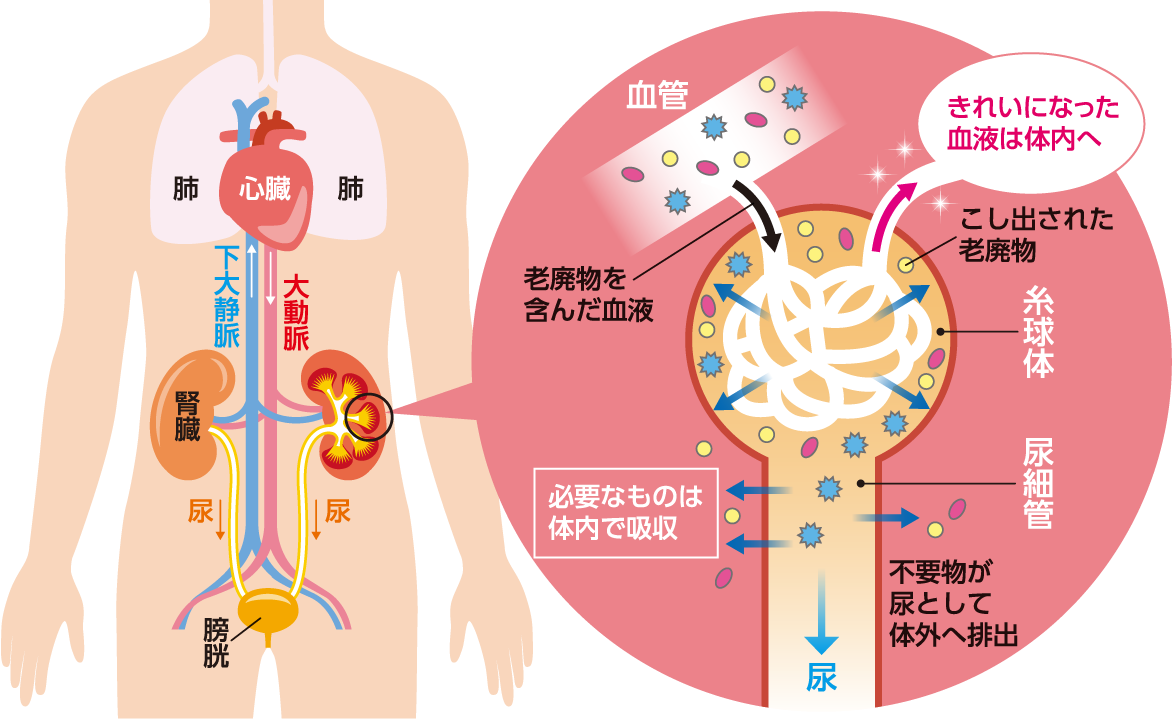

腎機能は「体のフィルター🧽」として老廃物を排出し、水分や電解質・酸塩基のバランスを保つ、とても大切なお仕事をしています。

看護の現場では、BUN・クレアチニン(Cr)・eGFR などの血液データを手掛かりに、患者さんの状態を素早く把握し、観察・報告・ケアに結びつけることが大切ですよね❤

ここではまず、腎臓の基本的な働きと、腎機能が落ちたときに起こる変化、そして看護師として押さえたい「腎機能×血液データ×看護」の要点をわかりやすく整理します。

腎臓の働きと体内での役割

腎臓は“ろ過・再吸収・分泌”を通じて体内の恒常性を守ります。

看護では下記の役割と対応する血液データを関連づけて理解しておくと、アセスメントがブレません😊

| 腎臓の主な働き | 具体的な役割の例 | 関連する血液データ | 看護で注目するポイント |

|---|---|---|---|

| 老廃物の排泄 | 尿素・クレアチニンなどを尿中へ | BUN・Cr | 上昇は腎機能低下や脱水の可能性。推移で評価する |

| 体液量の調整 | 水分の再吸収・排泄 | Na、Cl、浸透圧 | 体重・尿量・浮腫・口渇と一緒に確認 |

| 電解質バランス | K、Na、Ca、Pの調整 | K、Na、Ca、P | 高K血症は不整脈リスク。心電図や症状も観察 |

| 酸塩基平衡 | H⁺排泄・HCO₃⁻再吸収 | HCO₃⁻、Anion Gap | 代謝性アシドーシスの兆候に注意(呼吸数↑など) |

| 血圧調整 | レニン–アンジオテンシン系 | Cr/eGFRと血圧 | 血圧の変動と腎機能の相互影響を把握 |

| 造血刺激 | エリスロポエチン分泌 | Hb/Ht | 腎性貧血による倦怠感・息切れの聴取 |

📝ポイント:

-

eGFR は糸球体濾過能力の目安。年齢・性別・Crから推算され、長期的な腎機能のトレンドを見るのに向いています。

-

BUN/Cr は脱水や蛋白代謝の影響を受けやすいので、臨床症状(口渇、尿量、体重変化)とセットで評価すると精度が上がります。

腎機能が低下するとどうなる?症状とリスク

腎機能低下は「体に不要なものが溜まる・必要なものが崩れる」方向に進みます。

段階に応じた症状・合併症リスク・観察の要点をまとめました。

| 進行度の目安 | 主な検査所見(傾向) | みられやすい症状・所見 | 合併症リスク | 看護の観察・アセスメント例 |

|---|---|---|---|---|

| 早期(eGFR軽度低下) | eGFR↓わずか、Cr軽度↑ | 自覚症状乏しい | 高血圧進行、微量アルブミン尿 | 既往・薬剤歴・血圧・尿所見の継続評価 |

| 中等度(慢性期) | eGFR↓、BUN/Cr↑ | 倦怠感、浮腫、夜間頻尿 | 貧血、骨代謝異常、心血管イベント | 体重・尿量・浮腫・皮膚所見、Hb・Ca/Pチェック |

| 進行(重度~末期) | eGFR大幅↓、K↑、HCO₃⁻↓ | 悪心・掻痒、呼吸促迫 | 高K血症による不整脈、尿毒症 | バイタル・心電図、意識、呼吸数、掻痒や食欲不振の聴取 |

| 急性悪化(AKI疑い) | 短期間でCr↑、尿量↓ | 急な体重増加、乏尿 | 体液過剰、肺うっ血 | 尿量・入出量バランス、肺音、下腿浮腫、迅速な報告体制 |

🔎リスク管理のコツ:

-

高K血症の兆候(しびれ、徐脈、広いQRS)に敏感に。

-

代謝性アシドーシスは呼吸数↑や頭痛・倦怠感につながります。

-

体液過剰は体重・尿量・浮腫のトレンドで早期にキャッチしましょう❤

看護師が理解しておくべき腎機能の重要性

「腎機能 血液データ 看護」をつなぐと、行動に落とせるアセスメントになります。

現場でそのまま使える視点を整理します。

| 血液データの変化 | まず確認すること | 追加でみる所見 | 看護ケア・報告の例 |

|---|---|---|---|

| BUN↑・Cr↑(ゆっくり進行) | 服薬歴(NSAIDs等)、脱水要因、採血条件 | 体重変化、尿量、口渇、皮膚乾燥 | 入出量とバイタルのトレンド共有、脱水是正の指示受け支援 |

| eGFR↓(持続) | 過去データとの比較、CKDステージ | 血圧、Hb、Ca/P、浮腫 | 生活指導(塩分・水分の指示理解)、フォロー間隔の確認 |

| K↑ | 採血溶血の有無、投薬(ACE阻害薬等) | 心電図、筋力低下、しびれ | 至急報告、心電図監視、K負荷食品の説明(指示範囲で) |

| HCO₃⁻↓ | 呼吸数・努力呼吸、嘔吐・下痢 | 皮膚・粘膜乾燥、SpO₂ | 代謝性アシドーシス疑いの共有、採血再評価の準備 |

| Hb↓(腎性貧血) | 長期的なeGFR低下、鉄剤/ESA療法の有無 | 倦怠感、動悸、皮膚蒼白 | 活動量と休息の調整、栄養摂取の支援、症状変化を記録 |

✔実践のポイント:

-

数値は“点”でなく“線”でみる(推移・トレンドが大事)。

-

データと症状・所見をセットで評価すると、報告の説得力が上がります。

-

「異常値=ただちに危険」ではなく、採血条件(溶血・駆血時間・時間帯)や水分状況も合わせて判断しましょう。

📊BUN・クレアチニン・eGFRってなに?数値の意味と基準値

腎機能を表す代表的な血液データといえば BUN・クレアチニン(Cr)・eGFR ですよね🩸✨

どれも「腎臓がどのくらい働いているのか」を示す指標ですが、それぞれ特徴や注意点が違います。

看護師としては単に「高い・低い」ではなく、なぜ変化しているのか?患者さんにどんな影響があるのか?を読み取ることが大切です❤

ここでは3つの主要データを整理して、実際の臨床でどう使うのかを分かりやすく見ていきましょう。

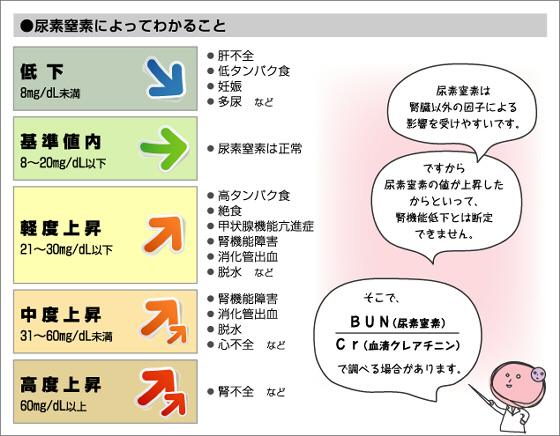

BUN(血中尿素窒素)の基準値と臨床での見方

BUN(Blood Urea Nitrogen)は、タンパク質代謝の最終産物(尿素窒素)が血液中にどのくらいあるかを示す検査です。

腎臓がろ過して尿中に排泄するため、腎機能低下で上昇します。

| 項目 | 基準値(成人) | 上昇の主な原因 | 低下の主な原因 | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|---|---|

| BUN | 8〜20 mg/dL | 腎不全、脱水、消化管出血、高蛋白食 | 栄養不良、肝障害、低蛋白食 | 脱水兆候(口渇・皮膚乾燥)、消化管出血の有無、体重変化 |

💡看護のコツ:

-

BUN単独では判断しにくいため、必ずクレアチニンや臨床所見と合わせて評価。

-

BUN/Cr比は「脱水か腎機能低下か」を見分ける目安になります。

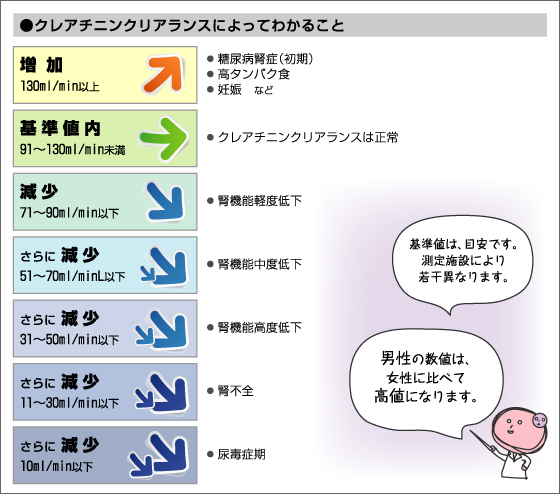

クレアチニン(Cr)の基準値と筋肉量との関係

クレアチニンは、筋肉の代謝産物で、腎臓から排泄されます。

腎機能の評価に直結する値ですが、筋肉量に依存する点が大きな特徴です。

| 項目 | 基準値(成人男性) | 基準値(成人女性) | 看護での観察ポイント |

|---|---|---|---|

| クレアチニン | 0.6〜1.1 mg/dL | 0.4〜0.8 mg/dL | 筋肉量・年齢・性別を考慮して解釈 |

📝ポイント:

-

筋肉量が多い若い男性はCrがやや高めでも正常範囲。

-

高齢や筋肉量が少ない患者さんは、Crが低くても腎機能が低下している場合があるのでeGFRとセットで確認しましょう。

-

急激なCr上昇は急性腎障害(AKI)を示すことがあり、尿量・体重・バイタルと合わせて観察が必要です。

eGFR(推算糸球体濾過量)の計算と評価のポイント

eGFR(estimated Glomerular Filtration Rate)は、糸球体がどれくらい血液をろ過できるかを推定する指標で、腎機能全体の「スクリーニング」に用いられます。

-

計算式に 年齢・性別・血清Cr値 が使われるため、個人差を反映しやすい。

-

60 mL/min/1.73㎡未満が3か月以上持続する場合はCKDと診断されます。

| eGFR値 | 腎機能の状態 | 看護で意識すること |

|---|---|---|

| ≧90 | 正常〜高値 | 他の異常がなければ経過観察 |

| 60〜89 | 軽度低下 | 高血圧・糖尿病などの基礎疾患に注意 |

| 30〜59 | 中等度低下 | CKDステージ3、合併症予防が重要 |

| 15〜29 | 高度低下 | CKDステージ4、透析導入準備が必要な段階 |

| <15 | 末期腎不全 | 透析・腎移植の適応を検討 |

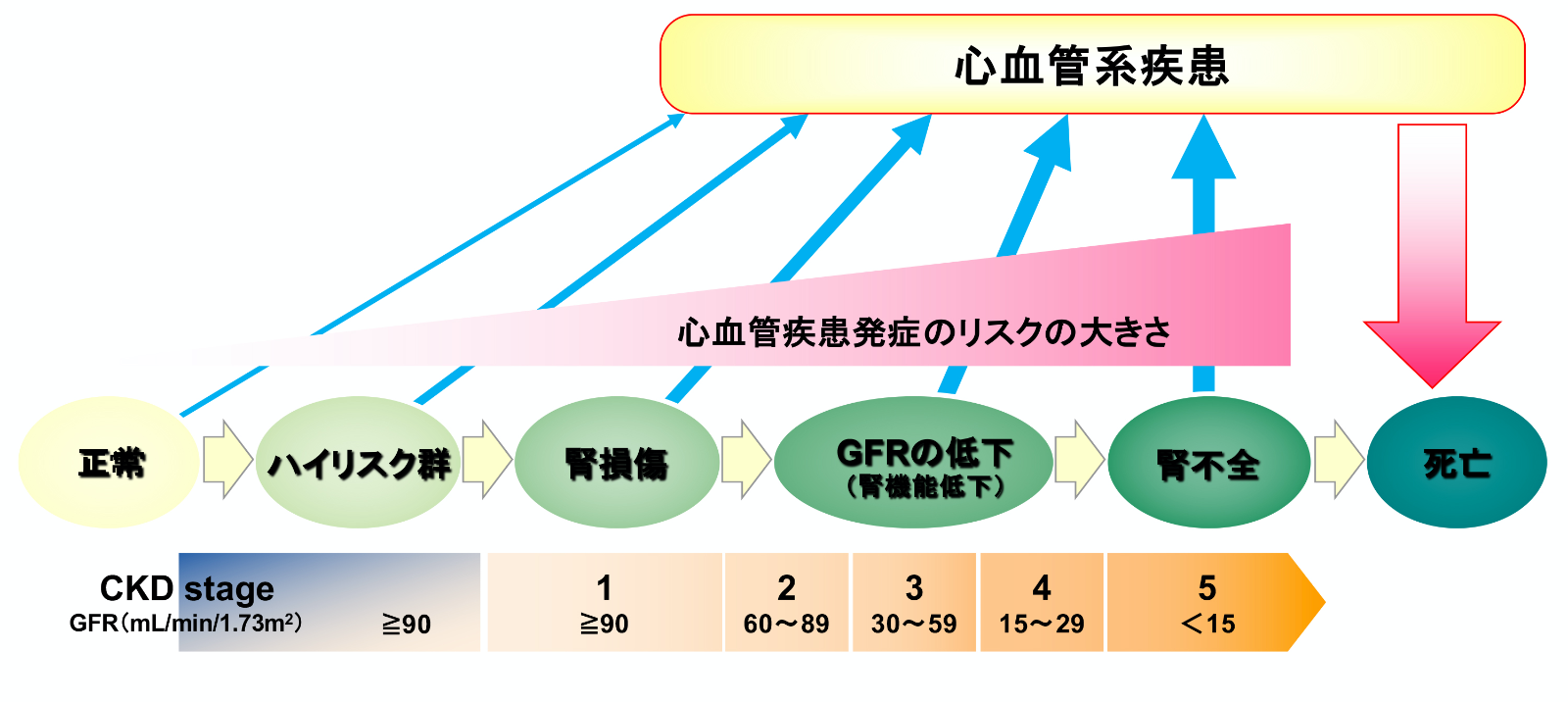

eGFRの低下が示すリスクとは?

eGFRが下がると「腎臓だけの問題」にとどまらず、全身のリスクが高まります。

-

心血管疾患リスク↑(動脈硬化、不整脈、心不全)

-

高K血症による致死的不整脈

-

腎性貧血による倦怠感・活動制限

-

骨代謝異常(カルシウム・リンバランスの崩れ)による骨折リスク

看護師は「血液データの数字の変化」をキャッチするだけでなく、

「この患者さんにどんな症状やリスクが出やすいのか?」を考えて観察・報告につなげることが大切です❤

🚨異常値が出たときどうする?看護師のアセスメントと対応フロー

腎機能の血液データに異常が出ると、看護師としては「どのくらい危険?」「すぐ報告すべき?」と悩むことが多いですよね💦。

血液データは“点”で見ても判断しにくいため、異常値+症状+経過のセットで評価することが大切です。

ここではBUN・Cr・eGFRそれぞれの異常値に対するアセスメントの流れと、実際の対応のポイントを整理しますね🩺✨

BUN高値・低値の原因と観察ポイント

BUNは「腎機能」だけでなく「水分状態」や「食事内容」などに影響されやすい値です。

| BUN変化 | 主な原因 | 観察・アセスメントの視点 | 看護師の対応例 |

|---|---|---|---|

| 高値(>20mg/dL) | 腎機能低下、脱水、消化管出血、高蛋白食 | 体重・尿量・皮膚乾燥・便性状 | 入出量バランス確認、脱水是正、下血の有無を報告 |

| 低値(<8mg/dL) | 栄養不良、肝障害、低蛋白食 | 食欲・栄養状態・黄疸 | 食事摂取量の確認、栄養指導の必要性を共有 |

💡BUN高値=必ずしも腎不全ではないため、Crや臨床症状と合わせて解釈しましょう。

クレアチニン高値・低値時の看護アプローチ

Crは腎機能により直接的に影響されますが、筋肉量にも左右されます。

| Cr変化 | 主な原因 | 観察・アセスメント | 看護師の対応 |

|---|---|---|---|

| 高値(男性>1.1、女性>0.8) | 腎機能低下、筋肉量多い、薬剤性(NSAIDsなど) | 尿量・体重増加・浮腫・投薬歴 | 急激な上昇はAKI疑い→至急報告、薬剤使用歴の確認 |

| 急上昇 | 急性腎障害(AKI)、造影剤、薬剤性 | 尿量急減、バイタル変動 | 早期発見・主治医報告、再採血の準備 |

| 低値 | 筋肉量低下(高齢・低栄養) | 体格・筋肉量の評価 | eGFRとの併用評価を意識 |

📝特に急な上昇は“腎のSOS”サインです。尿量・体重・浮腫を必ずチェックして、早めに報告しましょう。

eGFR低下があった時の観察と報告の流れ

eGFRは腎機能の全体像をつかむ指標。

数値の変化は合併症のリスクにつながります。

アセスメントの流れ

-

過去データと比較(急激か?慢性的か?)

-

血圧・Hb・K・Ca/Pなど他データと関連づけ

-

症状(倦怠感・食欲不振・浮腫・呼吸数)を聴取

-

CKDステージ分類と合わせて看護計画に反映

報告のコツ

-

「ただeGFRが下がった」ではなく、症状やリスクを添えて伝えると医師の判断がスムーズです。

例:「eGFRが50に低下し、浮腫と夜間頻尿が出ています」

看護記録に残すときのチェックリスト

異常値が出たときは、客観的・系統的に記録することが大事です。

✅チェックリスト例

-

採血データ(BUN/Cr/eGFR)と基準値との差

-

バイタルサイン(血圧・脈拍・SpO₂)

-

尿量・入出量バランス・体重変化

-

浮腫・呼吸状態・倦怠感などの症状

-

使用中の薬剤(利尿薬、NSAIDs、ACE阻害薬など)

-

医師への報告内容とその指示

❤ 記録のポイント:

-

「数値」+「症状」+「対応」をまとめておくと、次のスタッフや医師に伝わりやすいです。

-

看護記録は「ただ異常値を書くだけ」ではなく、患者の状態像を共有するツールとして活用しましょう。

🩺CKDって何?ステージ分類と看護師としての関わりは?

腎機能データを見ているとよく出てくるのが CKD(慢性腎臓病) という言葉です。

「患者さんがCKDステージ3って言われたけど、具体的にどう違うの?」と思うことありませんか?🤔

CKDは腎機能が徐々に落ちていく慢性の病態で、血液データ(eGFR・尿蛋白など)と経過観察が大切になります。

ここではCKDの定義やステージ分類を整理し、看護師としてどう関わるかを具体的に見ていきましょう。

CKD(慢性腎臓病)の定義と診断基準

CKDは以下のいずれかが 3か月以上持続したときに診断されます。

-

腎障害(尿蛋白、尿沈渣異常、画像異常など)

-

eGFR <60 mL/min/1.73㎡

📝つまり「腎機能が落ちている」だけでなく、「腎臓に障害がある」ことも含めて診断されるんです。

看護師としては、eGFRの経過+尿所見+合併症に目を配ることが重要です❤

ステージ分類(G1〜G5)の特徴と評価基準

| ステージ | eGFR(mL/min/1.73㎡) | 腎機能の状態 | 看護で意識すること |

|---|---|---|---|

| G1 | ≧90 | 正常または高値だが腎障害あり | 尿検査や高血圧・糖尿病の管理 |

| G2 | 60〜89 | 軽度低下 | 生活習慣病の進行予防、定期的な検査フォロー |

| G3a | 45〜59 | 軽度〜中等度低下 | 高血圧・貧血の進行チェック |

| G3b | 30〜44 | 中等度〜高度低下 | 心血管疾患リスク↑、栄養・服薬指導の確認 |

| G4 | 15〜29 | 高度低下 | 透析準備期、日常生活への影響が出やすい |

| G5 | <15 | 末期腎不全 | 透析・腎移植の適応、体調変化に注意 |

💡注意:CKDは「G分類(eGFR)」と「A分類(蛋白尿)」を組み合わせてリスクを評価するのが基本です。

各ステージに応じた看護師の役割と患者支援

CKDの進行度に応じて、看護師の関わり方も変わります。

-

早期(G1〜G2):生活習慣病(糖尿病・高血圧)の管理支援、検査の継続を促す声かけ

-

中期(G3a〜G3b):合併症(高血圧、腎性貧血、心血管疾患)の観察と生活指導

-

進行期(G4):透析準備への心理的サポート、食事・服薬アドヒアランス確認

-

末期(G5):透析・移植導入時の患者支援、セルフケアの支援、QOLの維持

看護師は「病気の説明役」だけでなく、「患者さんの生活に寄り添う伴走者」として関わることが求められます❤

生活指導で重要なポイント(食事・水分・服薬)

CKD患者さんにとって生活習慣の工夫はとても大切です。

| 項目 | 看護で伝えたいポイント |

|---|---|

| 食事 | 塩分制限(1日6g未満)、蛋白摂取のバランス、K・P含有食品の注意 |

| 水分 | 体重増加・尿量を見ながら指導、むやみに制限しすぎないよう個別化 |

| 服薬 | ACE阻害薬・ARB・利尿薬などの服薬アドヒアランス確認、副作用の観察 |

| 生活習慣 | 禁煙・運動習慣・体重管理の支援 |

💡患者さんは「制限が多くて大変」と感じやすいので、できていることを肯定しつつ、少しずつ工夫を一緒に考える姿勢が大事です😊

📚ケーススタディで学ぶ!腎機能データを活かした看護実践

ここまで腎機能データ(BUN・Cr・eGFR)の意味やCKDステージ分類について整理してきましたが、実際の臨床では「この患者さんのデータをどう解釈して、どんなケアにつなげるか?」が一番大切ですよね🩺✨。

ここでは代表的なケースを取り上げて、血液データと臨床症状を組み合わせたアセスメント、そして看護師の具体的な対応例を一緒に考えていきましょう❤

ケース1:脱水によるBUN上昇への対応

-

患者情報:80歳女性、夏場に食欲低下と発熱。採血でBUN 35 mg/dL、Cr 0.9 mg/dL。

-

データの特徴:BUN高値に対し、Crは基準値内 → BUN/Cr比が上昇し「脱水」の可能性大。

-

看護アセスメント:皮膚乾燥、口渇、尿量減少、体重減少の有無を確認。

-

対応:水分補給の支援、点滴指示の有無を確認し、入出量を継続モニタリング。

💡ポイント:BUN単独の上昇は必ずしも腎機能障害ではなく脱水のサインかもしれません。臨床所見を重ねて評価しましょう。

ケース2:若年者のクレアチニン高値をどう見る?

-

患者情報:25歳男性、筋トレ愛好者。採血でCr 1.3 mg/dL、eGFR 85。

-

データの特徴:Crがやや高めだが、筋肉量が多くeGFRは正常。

-

看護アセスメント:既往歴や服薬なし。尿量・浮腫・血圧も問題なし。

-

対応:特に病的所見なし。今後の定期フォローと生活習慣確認を行う。

💡ポイント:Crは筋肉量に左右されるため、若年・筋肉量が多い場合は高めでも正常範囲のことがあります。eGFRとセットで解釈しましょう。

ケース3:高齢患者でのeGFR低下とアセスメントの工夫

-

患者情報:75歳男性、糖尿病と高血圧あり。採血でeGFR 42、Cr 1.4 mg/dL、BUN 28。

-

データの特徴:CKDステージ3bに相当。合併症リスクあり。

-

看護アセスメント:浮腫、夜間頻尿、倦怠感を聴取。Hb低下あり(腎性貧血の可能性)。

-

対応:血圧・体重管理、食事療法の理解度確認、服薬アドヒアランス支援。必要時は腎臓内科受診調整。

💡ポイント:CKDステージ3以降は心血管疾患や貧血などの合併症リスクが高まるため、症状と数値を組み合わせたアセスメントが重要です。

✅まとめ:腎機能データを“読む力”がケアの質を変える

ここまで、腎機能を評価する血液データ(BUN・Cr・eGFR)の基礎から、CKDのステージ分類、異常値時の看護アセスメント、そしてケーススタディまでを一緒に学んできました🩺✨。

最後にポイントを整理して、明日からのケアに自信を持てるようにしましょう❤

看護師が押さえるべき腎機能データのポイント

-

BUN:脱水や食事内容にも影響される。Crとセットで解釈することが大切。

-

クレアチニン(Cr):腎機能の代表指標。筋肉量に依存するのでeGFRと併せて評価。

-

eGFR:腎機能全体のトレンドを示す。60未満が続けばCKDと考えられる。

日常のアセスメントにどう活かすか

-

異常値を“点”で見るのではなく、推移(トレンド)+症状+生活背景で捉えること。

-

看護記録には「数値」だけでなく「症状・観察所見・対応」を必ず記載する。

-

報告時は「異常値+患者の状態」をセットで伝えると医師の判断がスムーズになる。

患者に寄り添う看護につなげるために

腎機能データは患者さんの“体からのサイン”です。

数値をただ「高い・低い」と見るのではなく、その人の生活・背景・合併症リスクに結びつけて考えることで、患者さんに安心を届けることができます😊。

看護師が“腎機能データを読む力”を身につければ、日常の観察やケアがもっと確実になり、患者さんのQOL向上にもつながりますよ❤

✨おつかれさまでした!

ここまでの記事を通じて、腎機能データが「難しい数字」から「看護に活かせるツール」に変わっていたら嬉しいです。

<参考・引用>

かい内科クリニック

循環器内科.com

家族と考える慢性腎臓病サイト~腎援隊(じんえんたい)

インクロムNAVI

偕行会グループ