「患者さんから『夜中にかゆくて眠れないんです…』『乾燥して皮膚がヒリヒリする』と相談されるけど、どんなケアをすればいいんだろう?」そんなお悩みはありませんか?👩⚕️

この記事では、

-

掻痒感の基礎知識と原因の種類

-

看護師が行うアセスメントの視点

-

すぐに取り入れられる掻痒感のケア方法

-

看護計画に組み込むときのポイント

が分かりますよ♪✨

実は、掻痒感の看護では「原因を見極めたアセスメント」と「患者さんの生活に寄り添うケア」がセットで大切です。

乾燥・疾患・神経性など原因に応じたアプローチを取ることで、患者さんのQOLを守り、安心できる看護につながります。

この記事では、掻痒感の原因別ケア、看護計画への落とし込み方、そして現場で役立つ具体的な工夫までまるっと解説していきますね🧴💡

🧴掻痒感ってなに?看護で押さえておきたい基礎知識

患者さんから「かゆくて眠れない」「かくのを止められないんです…」と相談されること、よくありますよね。

掻痒感は“ただのかゆみ”として流しがちですが、原因やメカニズムを理解すると、看護でできることがグッと増えます。

ここでは、まず掻痒感の正体を整理し、次の章でケアへつなげやすい土台をつくっていきましょう✨

掻痒感の定義と患者さんが感じる「かゆみ」の特徴

掻痒感(そうようかん)とは、「かきたいという欲求を誘発する皮膚・粘膜の不快感」です。

痛みと同じ“防御感覚”ですが、経路や誘発物質、行動反応(ひっかく)が異なります。

看護では、患者さんの表現に幅がある点(チクチク・ムズムズ・ヒリヒリ等)を前提に、客観所見とセットで捉えることが大切ですよ🫶

掻痒感の特徴早見表(看護アセスメントに役立つ視点)

| 観点 | 掻痒感の特徴 | ベッドサイドでの見え方・ヒント |

|---|---|---|

| 自覚症状の表現 | ムズムズ、ピリピリ、ヒリヒリ、熱感 | 擬音・比喩が多い。疼痛より“掻きたい”が前面に出る |

| 誘因 | 乾燥、発汗、摩擦、温度変化、入浴後、ストレス | 就寝前・夜間に悪化しやすい(体温日内変動・無刺激環境) |

| 分布 | 限局(貼付薬部位・創周囲)/広範(四肢伸側・背部・体幹) | 左右差・帯状・衣類接触部などパターンを確認 |

| 皮膚所見 | 掻破痕、紅斑、湿疹、苔癬化、色素沈着、びらん | 爪痕の方向や古い痕の有無は慢性化のヒント |

| 関連疾患 | ドライスキン、接触皮膚炎、蕁麻疹、アトピー、腎不全・肝胆道疾患、甲状腺・血液疾患、神経障害、薬疹 など | 皮疹の有無にかかわらず“全身性”原因を必ず念頭に |

| 生活影響 | 不眠、集中困難、気分低下、ADL低下、QOL低下 | “かゆみ→掻く→悪化”の悪循環(itch–scratch cycle)に要注意 |

| 評価スケール | NRS/VAS(0–10)、頻度・持続時間、睡眠影響、Itch-QOL等 | スコア+患者の語り(何時に、何をした時に悪化?)を記録 |

ポイントは、「皮疹の強さ=かゆみの強さではない」こと。

皮疹が目立たなくても強い掻痒感が続くケース(腎性・胆汁うっ滞性・神経障害性など)があります。

掻痒感 看護では、自覚症状・分布・時間帯・誘因・関連疾患・薬剤歴をセットで整理し、後述のケア選択に結びつける準備をしていきましょう💡

なぜ看護で掻痒感の理解が大切なのか?

掻痒感はQOLを直撃し、さまざまなリスクを高めます。

看護が早期に介入できると、合併症の予防や入院満足度の向上につながりますよ❤

看護での重要性と介入ポイント

| 重要性 | 具体的リスク/背景 | 看護でできること |

|---|---|---|

| ① 皮膚損傷・感染予防 | 掻破によるびらん→二次感染、創部遅延、テープトラブル | 爪管理、手袋・保護被覆、保湿・外用の正しい使い方指導 |

| ② 睡眠・せん妄対策 | 夜間増悪→中途覚醒→日中眠気・見当識低下 | 夕方以降のスキンケア強化、環境調整(温湿度・寝具・衣類)、鎮静薬依存を避ける非薬物的介入 |

| ③ 全身疾患のサイン拾い上げ | 腎不全・胆汁うっ滞・甲状腺・造血器疾患 等 | バイタル・血液データ・皮疹/皮疹なしの両面で報告、鑑別意識をチームで共有 |

| ④ 疼痛・不安との相互作用 | かゆみは不安・ストレスで悪化、疼痛コーピングを阻害 | 呼吸法・注意転換・音楽など非薬物ケア、心理的サポート |

| ⑤ アドヒアランス維持 | かゆみで処置・リハ拒否、透析中断の誘因に | 事前説明・タイミング調整・“掻かない工夫”を一緒に計画 |

| ⑥ ケアの標準化 | 個々の感受性差が大きく“属人的”になりやすい | スケール化(NRS)、トリガー表の活用、看護計画テンプレート化 |

要するに、「原因に基づく評価→適切な非薬物ケア→必要時は医師へ連携」の三段ロジックが、掻痒感 看護の肝です。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

👀原因を探る!掻痒感の種類とアセスメントの視点

掻痒感をケアする第一歩は、「なぜかゆみが起きているのか」を見極めることです。

乾燥なのか、全身疾患のサインなのか、それとも神経や心理的な要因なのか…。

原因によってケアの方向性がまったく変わるので、看護師がアセスメントで整理することはとても大切ですよね✨

ここでは代表的な原因と、観察で押さえたいポイントをまとめていきます。

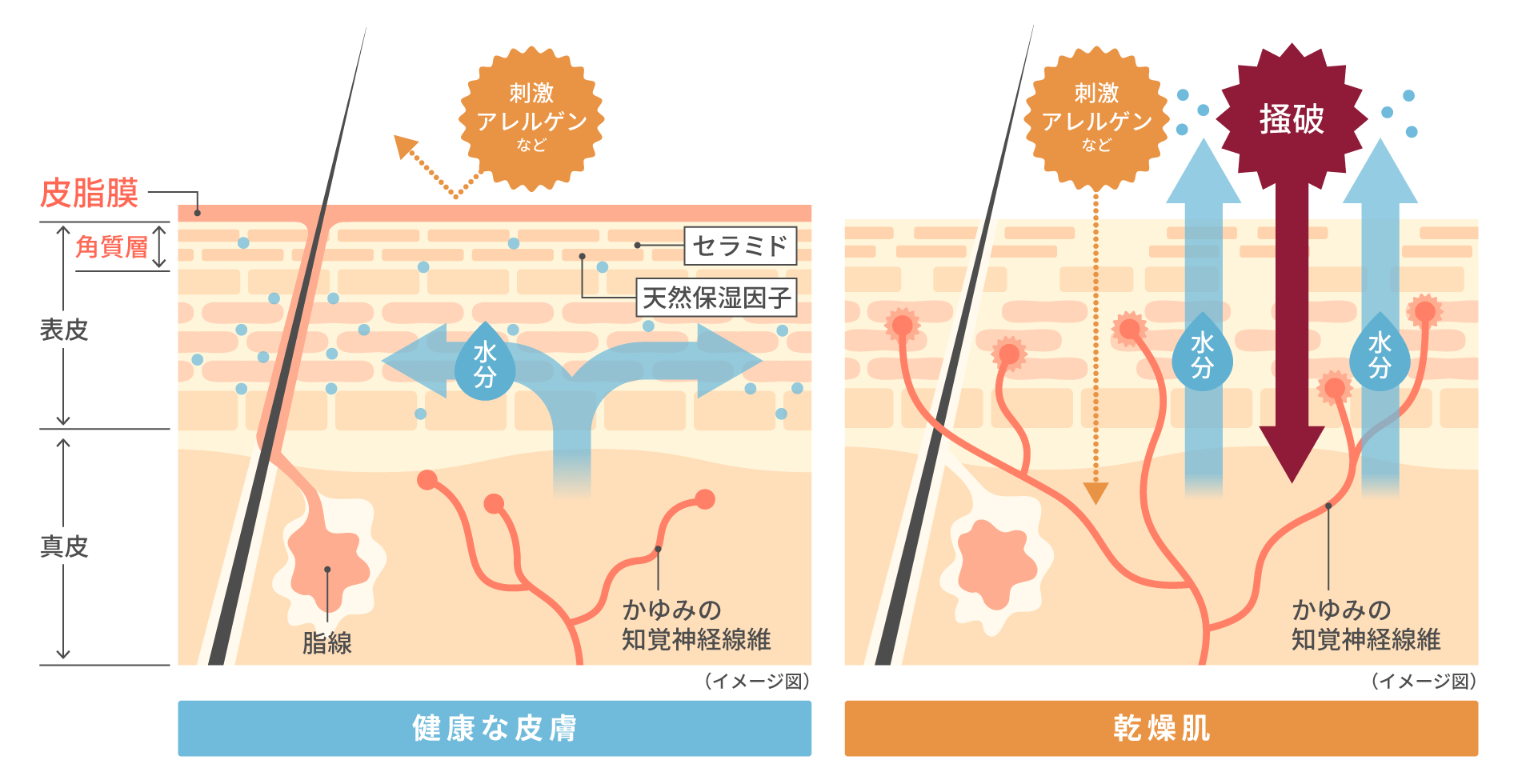

乾燥(ドライスキン)によるかゆみ

高齢の患者さんや長期入院の方に多いのが「ドライスキン」です。

皮膚の水分や皮脂が不足するとバリア機能が低下し、外部刺激が直接神経に届きやすくなります。

その結果、かゆみが強く出やすくなるのです。

ドライスキンに伴う特徴

-

皮膚が白っぽく粉をふいている

-

入浴後や就寝前に悪化しやすい

-

冷暖房環境で症状が増強する

看護では、保清と保湿のバランスがポイントです。

ゴシゴシ洗いを避け、ぬるま湯で優しく洗浄した後に保湿剤をすぐ塗布することでかゆみ軽減が期待できますよ❤

黄疸・腎不全など全身疾患が背景にあるケース

かゆみは皮膚そのものの異常だけでなく、全身疾患の症状としても出現します。

-

肝胆道系疾患(黄疸):胆汁酸が皮膚に沈着し、強いかゆみを引き起こします

-

腎不全(特に透析患者さん):老廃物が蓄積し、皮膚乾燥や代謝異常によって掻痒感が慢性的に続きます

この場合、皮膚だけをケアしても十分な改善が得られません。

全身状態の把握と医師への報告・連携が不可欠です。

また、掻破による皮膚損傷で感染リスクが高まるため、早期に観察・介入していきたいですね💡

神経障害性・心因性など複雑な要因

神経障害や心因的なストレスによるかゆみもあります。

-

神経障害性:帯状疱疹後神経痛、脊髄疾患、糖尿病性末梢神経障害などで発症

-

心因性:不安やストレスが背景にあり、皮膚症状が軽度でも強いかゆみを訴えるケース

この場合、皮膚所見が目立たないのに「とにかくかゆい」と強く訴えられるのが特徴です。

看護では、患者さんの訴えを否定せずに傾聴し、心理的サポートや注意転換の工夫(音楽・会話・リラクゼーションなど)を取り入れることが大切です🫶

アセスメントで観察すべきチェックリスト

実際にベッドサイドで観察するべきポイントを整理しました👇

| 観察項目 | チェック内容 | 看護のヒント |

|---|---|---|

| 皮膚所見 | 乾燥、紅斑、発疹、掻破痕、びらん | 所見の有無だけでなく、分布や左右差も確認 |

| 時間帯 | 就寝前・入浴後・透析中など | 日内変動があるかを聞き取る |

| 誘因 | 衣類、環境温度、ストレス、薬剤 | “いつ・どこで悪化するか”を特定する |

| 全身状態 | 肝・腎機能、血液データ、既往歴 | 皮膚症状がなくても全身疾患を疑う |

| 生活影響 | 睡眠障害、ADL低下、気分の落ち込み | QOLの低下度合いを把握する |

| 患者の表現 | 「ムズムズ」「ヒリヒリ」などの主観的訴え | 言葉のニュアンスも記録に残すとケアに活かせる |

このチェックリストを活用することで、原因を絞り込み、最適なケア選択につなげやすくなります。

大事なのは「皮膚を観るだけでなく、生活全体の文脈でかゆみを捉える」ことですよね❤

💡すぐにできる!掻痒感を和らげる看護ケアの実践

アセスメントで原因を見極めたあとは、いよいよ具体的なケアの出番です✨

「今日からできる」「すぐに実践できる」工夫を押さえておくと、患者さんのかゆみを和らげるサポートにつながります。

ここではベッドサイドで取り入れやすい看護ケアを紹介しますね❤

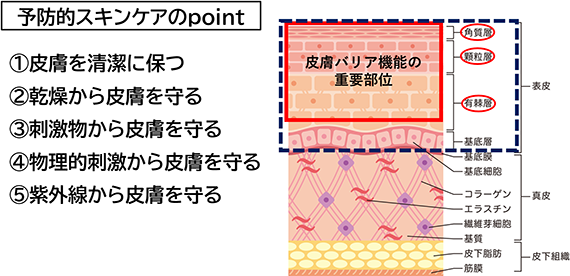

保清と保湿で皮膚バリアを守るケア

かゆみの大きな要因であるドライスキンには、洗浄と保湿の両立が欠かせません。

-

保清の工夫

-

石けんは低刺激性・弱酸性を選ぶ

-

ゴシゴシこすらず泡で優しく洗う

-

ぬるめ(37〜38℃)のお湯で短時間の入浴

-

-

保湿の工夫

-

入浴後5分以内に保湿剤を塗布

-

ワセリン、尿素クリーム、ヘパリン類似物質などを活用

-

乾燥しやすい部位(四肢伸側・背部)を重点的にケア

-

こうした工夫で皮膚バリア機能を維持し、外的刺激から皮膚を守ることができます🧴✨

冷罨法・手袋・衣服調整などの工夫

「どうしても掻いてしまう」という患者さんには、物理的・環境的な工夫が有効です。

-

冷罨法:冷タオルや保冷剤をタオルで包んで患部にあてる(血流抑制でかゆみ軽減)

-

手袋:綿手袋で夜間の無意識な掻破を予防

-

衣服の工夫:通気性が良く柔らかい素材(綿など)を選び、タグやゴムの刺激を避ける

-

環境調整:室内の湿度を50〜60%に保つ、エアコン風を直接当てない

「ちょっとした工夫」で患者さんの不快感をぐっと減らすことができますよ👕❄️

爪や皮膚損傷を予防するちょっとした工夫

かゆみで掻いてしまうこと自体をゼロにするのは難しいもの。

だからこそ、掻いた時の皮膚損傷を最小限にする工夫が大事です。

-

爪は短く丸く切り、清潔を保つ

-

爪やすりを使い、ひっかき傷を防ぐ

-

ガーゼや保護材で皮膚を覆う

-

就寝前に爪をチェックし、家族と一緒にセルフケアを意識する

これにより、二次感染やびらん、色素沈着の予防につながります👐

患者さんへのセルフケア指導ポイント

患者さん自身が日常生活でできる工夫を伝えることは、看護の大切な役割です。

-

掻かずに「冷やす」ことでかゆみを和らげられることを説明する

-

入浴・保湿のタイミングを具体的に指導する(例:入浴後すぐ)

-

水分摂取・食生活(ビタミン・タンパク質)で皮膚を整える

-

ストレスや不眠がかゆみを悪化させることを伝え、リラクゼーション方法を一緒に考える

「なぜこのケアをするのか」を理解してもらえると、患者さんのセルフケア継続につながります。

教育・支援も看護師にしかできない大切な役割ですね❤

👉 この章のまとめ:

掻痒感 看護は「すぐにできる小さな工夫」の積み重ねが大きな効果につながります。

皮膚を守り、環境を整え、患者さんに寄り添ったセルフケア支援を意識することで、かゆみの苦痛を和らげていきましょう🌸

📋掻痒感を看護計画に落とし込むポイント

観察やケアを行っても、その内容が「計画」として整理されていなければ、チーム全体で一貫した対応は難しいですよね。

掻痒感を計画に落とし込むことで、アセスメント→ケア→評価の流れが見える化され、患者さんへの支援がスムーズになります。

ここでは、計画にまとめる時のポイントを整理していきましょう✨

看護問題と目標設定の立て方

掻痒感の看護問題を設定するときは、「かゆみそのもの」だけでなく、QOLや合併症リスクへの影響も含めて捉えることが大切です。

看護問題の例

-

皮膚乾燥により掻痒感があり、睡眠障害が生じている

-

掻破による皮膚損傷のリスクが高い

-

掻痒感のため処置やリハビリを拒否しがち

目標設定の例

-

掻痒感が軽減し、夜間に中断なく睡眠をとれる

-

皮膚損傷が予防でき、感染兆候がみられない

-

患者がセルフケア方法を理解し、日常で実践できる

👉 目標は「行動」や「状態」で表し、観察できる形にすると評価がしやすいですよ❤

ケア内容と評価をどう記録に残す?

掻痒感のケアは目に見えにくいため、記録の工夫が重要です。

-

ケア内容の記録

-

入浴・保湿の方法や使用した保湿剤の種類

-

冷罨法や手袋など環境調整の具体的内容

-

患者への説明内容(セルフケア指導、理解度)

-

-

評価の記録

-

NRS(0〜10)などスケールでのかゆみの程度

-

睡眠時間や中途覚醒の有無

-

掻破痕や皮膚の状態変化

-

患者の主観的な感想(「昨日より眠れた」「まだムズムズする」など)

-

数値化と主観的評価をセットで残すことで、経時的な変化が分かりやすくなり、次のケアにつなげやすくなります📊

チームで共有する際の伝え方の工夫

掻痒感は“見えにくい症状”だからこそ、情報共有の仕方で差が出ます。

-

短く明確に伝える

-

「夜間に掻痒感強く、2回起きている」「入浴後にVAS7」など具体的な数字や時間帯を入れる

-

-

リスクを強調する

-

「掻破部に発赤あり、感染リスクが上昇」「睡眠不足で日中の活動性低下」など、リスクと影響を併せて共有

-

-

改善策も提示する

-

「夜間は保湿剤を増やす提案をしました」「冷罨法で軽減あり」など、実際の効果を伝える

-

チーム全員が同じ視点で患者さんを見守れるよう、数字+具体例+リスクの3点をセットにして報告するのがおすすめです👩⚕️👨⚕️

👉 「記録」と「共有」が肝心。

計画に落とし込み、チームで一貫したケアを続けることで、患者さんの安心感とQOL向上につながりますよ❤

🤔よくある疑問Q&A|夜間のかゆみや疾患別の対応例

掻痒感のケアは「日中は落ち着いていたのに夜に悪化する」「薬は塗っているけど逆にしみる」「リハビリ中に強くかゆがって進まない」など、臨床でよくある“困りごと”が多いですよね。

ここでは現場で出やすい疑問をQ&A形式で整理し、すぐに役立つ対応策をご紹介します💡

夜間にかゆみを訴える患者さんへの対応

夜間の掻痒感は、不眠やせん妄の誘因にもなりやすく、患者さんにとって大きなストレスです。

対応のポイント

-

就寝前の保湿ケア:入浴後すぐに保湿剤を塗布し、乾燥を防ぐ

-

冷罨法の活用:かゆみが強い部位を冷やして感覚を鈍らせる

-

環境調整:室温は20〜25℃、湿度は50〜60%を目安に。寝具やパジャマは通気性・吸湿性が良いものを選ぶ

-

声かけ・安心感の提供:「夜中にかゆみで起きても呼んでくださいね」と伝えておく

👉 ちょっとした工夫で「夜中にぐっすり眠れた」と言ってもらえることが増えますよ❤

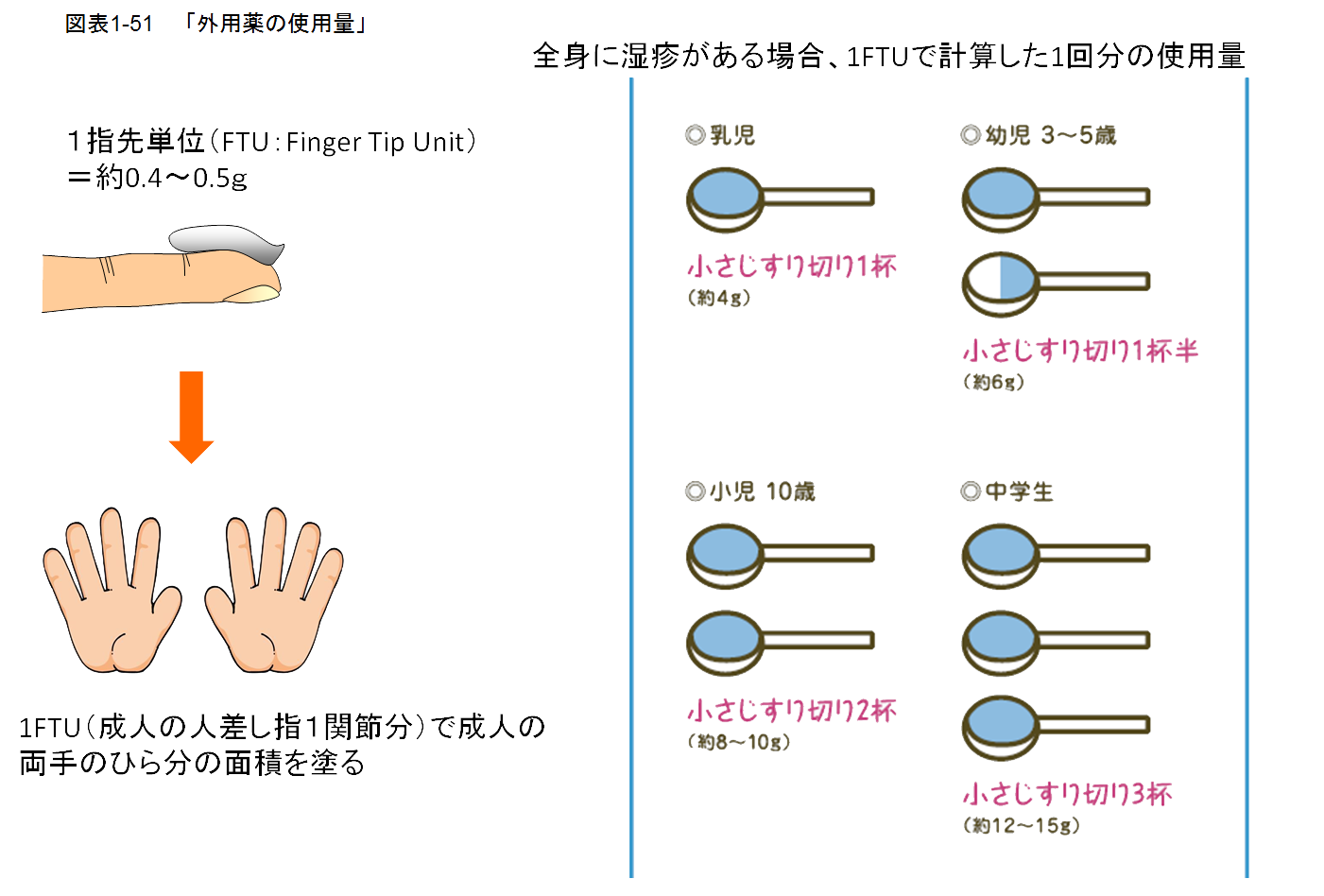

ステロイド外用薬や保湿剤を使うときの注意点

薬剤を使用するケアは効果が大きい反面、誤った使い方をすると副作用や悪化のリスクがあります。

注意点のまとめ

| 薬剤 | 注意点 | 看護でのサポート |

|---|---|---|

| ステロイド外用薬 | – 強さに段階がある(mild〜strong) – 指定された部位・回数を守る |

医師の指示通りの使用確認、塗布量は“人差し指1本分=FTU”を目安に指導 |

| 保湿剤(ワセリン・尿素・ヘパリン類似物質など) | – 入浴後5分以内に塗布が効果的 – 皮膚にしみる場合は種類変更を検討 |

「塗る順番(広い部位から→細かい部位へ)」「擦らず押さえるように」を指導 |

👉 看護師が“なぜこの薬を使うのか・どう塗るのが正しいのか”を分かりやすく伝えることで、セルフケアへのつながりがぐっと高まります🧴

リハビリや活動中にかゆみが出た場合の工夫

活動量が増えると発汗や摩擦でかゆみが強くなることがあります。

患者さんが「リハビリを受けたくない」と言ってしまう前に、工夫できることがあります。

工夫の例

-

活動前のケア:リハビリ前に保湿をして皮膚の摩擦を減らす

-

衣類の選択:吸湿性・通気性に優れたウェアを着用してもらう

-

クールダウンの工夫:活動後に汗を拭き取り、必要に応じて冷罨法を行う

-

声かけ:「無理に続けなくていいですよ、冷やしてからまた始めましょう」など柔軟に対応

👉 ちょっとした気配りで、「リハビリが苦痛=かゆいから嫌」ではなく、「リハビリを受けても安心」と思ってもらえるようになりますよ🌸

✅まとめ|患者さんのQOLを守る「かゆみケア」

ここまで掻痒感の看護について原因・アセスメント・ケア・看護計画まで幅広く整理してきました。

かゆみは命に直結する症状ではありませんが、患者さんのQOLを大きく左右します。

最後に大事なポイントを振り返り、明日から使えるチェックリストにまとめておきましょう✨

掻痒感ケアで押さえるべき3つのポイント

掻痒感のケアで意識したい基本はこの3つです👇

-

原因を見極めること

乾燥・疾患・神経性など、背景によってケアの方向性は大きく変わります。 -

皮膚を守りながら快適な環境を整えること

保清・保湿・環境調整・冷罨法など、看護師の工夫が患者さんの安心につながります。 -

患者さんと一緒にセルフケアを考えること

「なぜ掻かない方が良いのか」「どうすれば少しでも楽になるのか」を共有することで、長期的な改善につながります❤

👉 この3つを意識すれば、かゆみで苦しむ患者さんの生活の質を大きく高めることができますよ。

今日からできる実践チェックリスト

最後に、明日から臨床で使えるシンプルなチェックリストをお届けします📋

| チェック項目 | Yes/No |

|---|---|

| 皮膚の乾燥や掻破痕の有無を観察したか | |

| かゆみの程度をNRSなどで数値化したか | |

| 保湿剤を入浴後すぐに塗布できているか | |

| 環境(温度・湿度・衣類素材)の調整を行ったか | |

| 爪の長さ・清潔を確認したか | |

| 患者さんに「かゆみが強い時のセルフケア」を説明したか | |

| チームに患者さんのかゆみ状況を共有したか |

この表を振り返るだけでも、ケアの抜け漏れを防ぐことができます。

✨掻痒感の看護は観察・環境調整・セルフケア支援の積み重ねです。

小さな工夫でも患者さんの「ぐっすり眠れた」「少し楽になった」という声につながるはず。明日からのケアにぜひ活かしてくださいね🌸

<参考・引用>

まつもとクリニック

持田ヘルスケア株式会社

ヒフノコトサイト