「左右差が出た…右片肺を疑うけど、まず何cm戻す?再確認はどう進める?🤔」

「ETCO₂が出ない…食道挿管かも。最優先は何で、チームの役割分担は?🚑」

「リーク音が止まらない…カフ圧は何cmH₂Oに保てばいい?いつ再測定する?🫧」

「小児は“ID×3”や“年齢/2+12”で本当に合うの?経鼻の差分は?🍼」

「固定長の記録や申し送りがばらつく…テンプレが欲しい!📝」]

そんな不安、現場ではよくありますよね?😊

本記事は全2部構成です。

このページは第2部(トラブル対応・小児・記録テンプレ)です。

第1部は

Vol.1|挿管チューブ 位置が一目でわかる📏 固定cm早見表&ETCO₂→聴診→X線の型

第2部でわかること

-

片肺挿管のサイン→1cm刻みで抜去→再評価→X線で確証までの安全フロー

-

食道挿管が疑われた時の最優先(酸素化)と役割分担スクリプト

-

カフ圧20–30cmH₂Oの運用:Minimal Leak/Occulsionの考え方と再測定のタイミング

-

小児のサイズ/挿入長の簡易式(ID×3/年齢/2+12 等)と経鼻の差分・固定の工夫

-

記録テンプレ/申し送りフレーズ:基準部位+固定長+体位+頭頸位+カフ圧+X線(気管分岐部基準)で“ズレない共有”

が分かりますよ♪

異常サインが出たら、酸素化を最優先にしつつ、標準フロー(ETCO₂→両側聴診→目盛り→換気指標→必要なら1cm調整→X線で確証〔気管分岐部から3〜5cm上〕)で対応するのが安全です。

カフ圧は20–30cmH₂Oを基本に定期測定し、小児では“1cmが致命的”と心得て二重三重に確認します。

なお、位置調整の可否は院内規程・手順書に従うことが大前提です!

この記事では、第2部として看護師さんが「困った」を即解決できるよう、

✅ 片肺/食道/カフの即応フローとチェックリスト

✅ 小児の早見表(サイズ・挿入長・固定のコツ)

✅ 記録テンプレ&申し送りフレーズ集

をやさしく提示します。

シフト間で判断をそろえる“現場の型”として、そのまま活用してくださいね✨

🚨 トラブル別フロー|片肺挿管・食道挿管・カフ問題の瞬間対応⚡

「なんかおかしい…!」と思ったときに迷わず動ける“型”を持っておくと安心ですよね。

ここでは片肺挿管/食道挿管/カフ圧トラブルを、サイン→初動→微調整→確証の順でまとめます😊

右主気管支への片肺挿管:サイン→修正→再確認の3ステップ

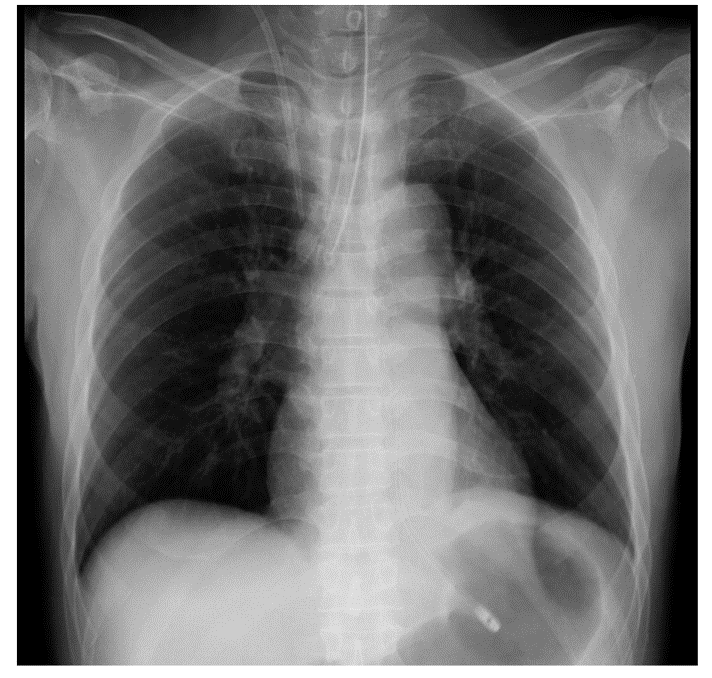

下のレントゲンを見て何か気づくことはありませんか?

これはチューブの先が右の気管支に入っていて片肺挿管の

気づきましたか??😉

-

よくあるサイン:右>左の呼吸音、ピーク気道内圧↑、一回換気量VT↓、胸郭左右差、SpO₂低下。

-

初動(30秒):①頭頸位をニュートラルに戻す → ②両側聴診で左右差再評価 → ③目盛りを前回記録と照合。

-

微調整:1cm抜去→ETCO₂→両側聴診→換気指標で再評価(必要ならさらに1cm)。

-

確証:X線で気管分岐部から3〜5cm上に先端があるか確認🩻。

❤ワンポイント:大きく動かさない(1cm刻み)が安全。抜去のたびにCO₂と左右差を必ず再確認しましょう。

どの指標を優先?“順番で迷わない”チェック

1)ETCO₂(連続波形が安定)→ 2) 左右聴診(胃音なし)→ 3) 目盛り(±0.5〜1.0cm以内)→ 4) 換気指標(Ppeak/VT/胸郭)→ 5) X線(気管分岐部基準)。

食道挿管:CO₂無反応/胃音→即時対応の優先順位

-

サイン:ETCO₂非検出、換気時の胃膨満音、SpO₂低下。

-

対応:チューブ抜去→バッグバルブで酸素化(高流量O₂)→再挿管は医師主導で準備。

-

看護の要:酸素化の確保、再挿管物品の準備、バイタルとSpO₂の連続監視、経過の時系列記録。

📝メモ:疑ったら迷わず報告。酸素化を守りながら次の一手(再挿管/器具変更)に備えます。

再挿管・役割分担の声かけスクリプト

-

「CO₂波形が出ません。胃音を聴取。食道挿管を疑います。酸素化を開始します」

-

「物品準備完了。再挿管時はCO₂→左右聴診→目盛りの順で評価します」

カフ圧トラブル:リーク/過膨張の見極めと是正

-

リーク疑い:シュー音、VT/PEEP維持困難、SpO₂低下 → カフ圧測定。

-

過膨張疑い:喉頭部痛、気道損傷リスク、血行障害所見 → カフ圧20–30cmH₂Oに調整。

-

流れ:①カフ圧測定→②20–30cmH₂Oへ調整→③ETCO₂/VT/リーク音再評価 →④位置が浅すぎ/深すぎでないか聴診→X線で確認。

💡コツ:リークが続く時は固定の緩みや浅すぎも鑑別。0.5〜1cmの前進で改善することがあります(評価→調整は必ずセットで)。

最小限のカフ圧で密閉する“MLT(Minimal Leak/Occulm)”の考え方

-

最小限の圧で密閉(必要最小の注入量でリークが消える点)→過膨張を避ける。

-

定期チェック:体位変換・吸引後・搬送前後はカフ圧再測定をルーチンに❤

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

📎 使い回せるチェックリスト&配布用1枚シート|現場に貼れる!🖨️

挿管チューブの管理って、頭では分かっていても現場でアセスメントに追われて忘れがちですよね😅

そんな時に役立つのが、チェックリストや早見表を1枚にまとめてナースステーションや病室に貼っておくこと。

ここでは「すぐ見られる・すぐ使える」を意識した実戦用シートを紹介します📑✨

ベッドサイド30秒判定チェックリスト(印刷向け)

判定フローの流れを声に出して読むだけで確認できるチェックリストです。

✅ ETCO₂波形 → 連続して安定しているか?

✅ 両側聴診 → 左右差なし?胃音なし?

✅ 口角/門歯/鼻孔の目盛り → 記録値とズレ±0.5〜1cm以内?

✅ 換気指標(Ppeak/VT) → 大きな変動なし?

✅ 必要なら1cm刻みで調整 → その都度再評価した?

✅ X線で気管分岐部から3〜5cm上に先端があるか確認済み?

💡プリントアウトしてラミネート→ベッドサイドに吊るすだけで新人さんも安心❤

固定cm早見表(成人/小児・経口/経鼻)

パッと見で数値が分かる一覧表。申し送りや急変対応時に即確認できます。

| 区分 | 男性 | 女性 | 小児 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 経口(口角) | 22–23cm | 20–21cm | ID×3 | 門歯表示は−1cm |

| 経鼻(鼻孔) | 25–27cm | 23–25cm | 経口+1〜2cm | 鼻翼保護を忘れずに |

📝「固定cmは基準部位つき」で書かれていることを確認して使いましょう。

トラブル別フロー図(片肺・食道・カフ)

異常サインが出た時に「まず何をやるか」をフローチャート形式に。

-

右片肺挿管:右音↑/左音↓ → 頭頸位ニュートラル → 1cm抜去 → 再評価

-

食道挿管:ETCO₂なし/胃音あり → チューブ抜去 → 酸素化 → 再挿管準備

-

カフトラブル:リーク音/Ppeak↑ → カフ圧測定 → 20–30cmH₂Oに調整 → 再評価

ラミネート推奨の使い方メモ

-

ICUやER:ベッドサイドに貼る or 物品カートに1枚セット

-

病棟:ステーションに掲示+持ち運び用ミニ版を配布

-

新人教育:シミュレーション中に読み上げて流れを確認

🫶看護師さんへ:「焦っても、シートをなぞれば型どおりに進められる」――そんな安心感を現場に届けましょう❤