「ETCO₂は出てるのに左右差…いまの挿管チューブ 位置って適正?🤔」

「固定cmは男性22–23cm/女性20–21cmって聞くけど、経鼻ならどう考える?📏」

「臥位X線でCarinaが迷子…どこをランドマークに読めば早い?🩻」]

そんな疑問やお悩み、現場だとよくありますよね?😊

本記事は全2部構成です。

このページは第1部(基準・判定フロー・固定cm・体位ズレ・X線)です。

第2部

Vol.2|挿管チューブ 位置の落とし穴をゼロに🧰 片肺/食道/カフ対応+小児&記録テンプレ

✅第1部でわかること

-

適正先端位置の基準(Carina基準の考え方)

-

成人の固定cm早見(口角/門歯、経口/経鼻の使い分け)

-

30秒判定フロー(ETCO₂→両側聴診→目盛り→X線)

-

体位/頸部変化によるズレと安全な微調整手順

-

臥位でも迷わないX線読影のランドマーク

が分かりますよ♪

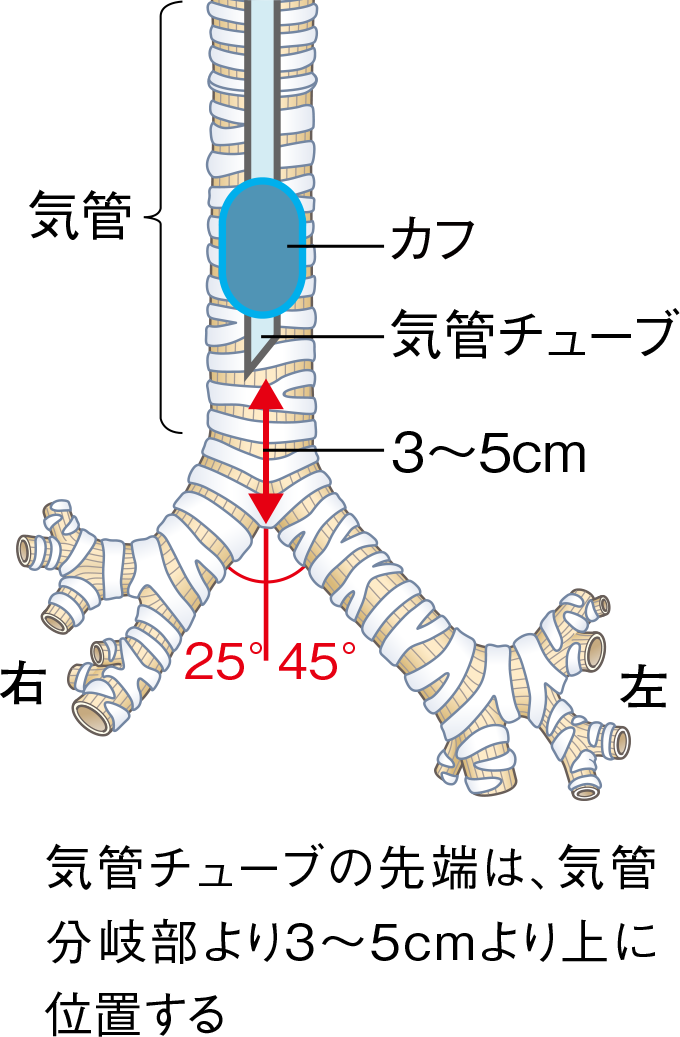

挿管チューブの基本はCarinaから3〜5cm上方。

成人の固定目安は男性22–23cm/女性20–21cm(口角/門歯)、経鼻は+2〜3cmを起点に。

判定はETCO₂→両側聴診→目盛り→X線の“型”で行い、体位・頸部の屈曲/伸展で先端は±約2cm動くため、頭頸位を戻してから1cm刻みで微調整するのが安全です。

この記事では、看護師さんがベッドサイドで“いま適正か”を30秒で判断し、安全に修正できるよう、

チェックリスト・固定cmの超早見表・X線ランドマーク術を、配布しやすい形でやさしく解説します❤

※第2部では、片肺挿管/食道挿管/カフ圧トラブルの即応フロー、小児の挿入長、記録テンプレをまとめます🧰

🚑 まず結論!「挿管チューブ 位置」はここを見る👉 一目でわかる超早見表❤

“いま適正か”をすぐ判断したいとき、まずは先端の基準(=気管分岐部との距離)と固定cmをサッと確認できると安心ですよね。

ここでは、成人の結論数値→固定cmの早見表→ズレのサインの順に、迷わない指さしチェックをまとめます😊

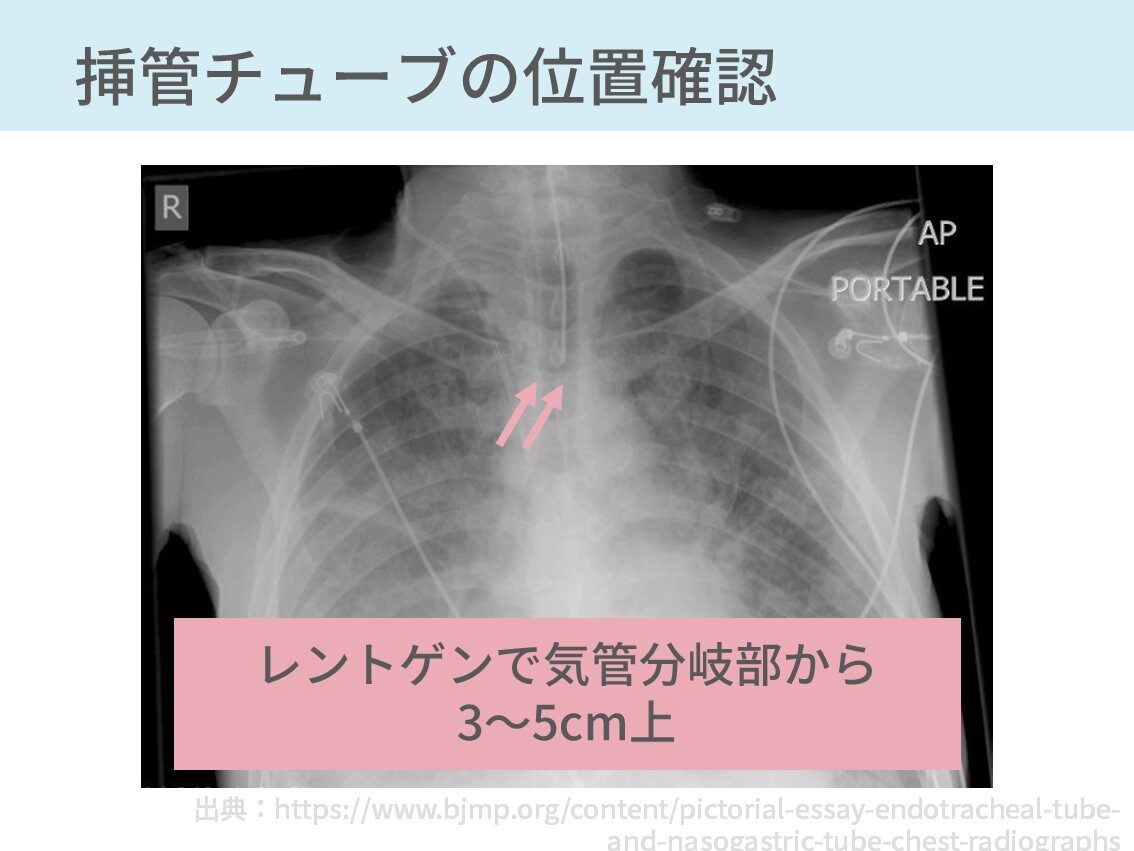

成人の適正先端位置は「気管分岐部から○cm上」|結論先出し!

-

結論:成人の挿管チューブ先端は気管分岐部(Carina)から約3〜5cm上方が目安です。

-

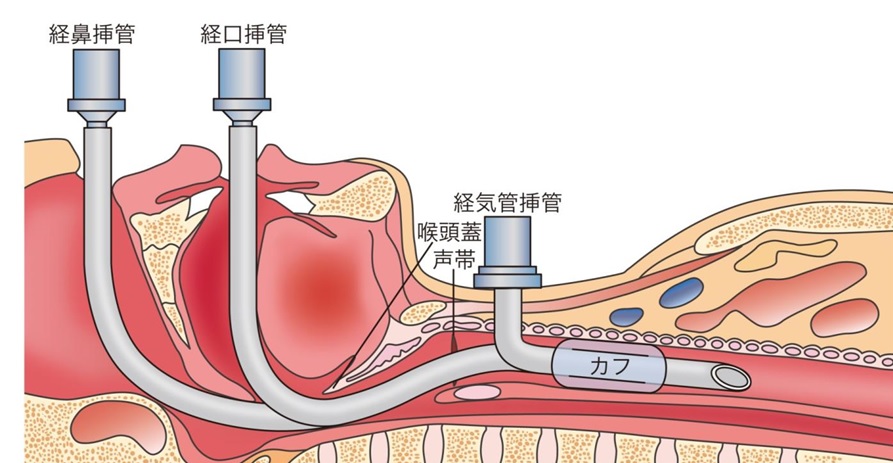

確認のゴール:X線では先端が気管分岐部より上、カフは声帯下2〜3cmに納まっていること。

-

現場の使い分け

-

迷ったら“3〜5cm”を採用(深すぎ・浅すぎのリスクをバランス良く回避)。

-

臥位や頸部屈曲・伸展で先端は動きやすいので、画像前後で頭頸位をそろえて評価しましょう。

-

-

覚え方ワンフレーズ:「気管分岐部から3〜5cm上・声帯下2〜3cmで安心ゾーン」💡

なぜその位置?誤挿管・片肺挿管を避ける生理学的理由

-

深すぎると… 右主気管支は短く垂直に近く、右片肺挿管になりやすい(左呼吸音↓、換気圧↑・VT↓)。

-

浅すぎると… カフが声帯近くでリークや声帯損傷、体動で抜管しやすくなります。

-

“安全地帯”:気管分岐部から3〜5cm上は、片肺挿管(深すぎ)と声帯近接(浅すぎ)の両方を避けやすい“実戦値”。

経口/経鼻・男女別 固定cmの“即見”チャート

成人(平均体格)の固定cmを、基準部位別にサッと確認できる早見表です。

部署の基準と照らしてお使いください📏

| 性別 | 経口(口角/唇基準) | 経口(門歯基準) | 経鼻(鼻孔基準) | ひとことメモ |

|---|---|---|---|---|

| 男性 | 22–23 cm | 21–22 cm | 25–27 cm | 経鼻は経口より+2〜3cmが起点 |

| 女性 | 20–21 cm | 19–20 cm | 23–25 cm | 小柄・低身長は−1cmを検討 |

| ※共通 | — | — | — | 体格・気道解剖・チューブサイズで±1〜2cm調整 |

💡コツ:固定長は“基準部位”とセットで記録(例:口角22cm/門歯21cm/鼻孔25cm)。部署で口角or門歯のどちらを運用するか統一しておくと申し送りがズレません。

門歯基準・口角基準・鼻孔基準の違いを1分で理解

-

測る位置が違う=表示cmが変わる:

同じ先端位置でも、口角(唇)表示の方が門歯表示より約1cm大きくなります。

※ちなみに門歯とは前歯辺りのことだよ! -

院内統一が安全:

表や記録は必ず基準部位を明記。

「門歯21cm=口角22cmくらい」と換算の癖もチームで共有しましょう。 -

経鼻の考え方:

鼻腔〜咽頭の距離ぶん経口より+2〜3cmが起点。

固定は皮膚保護(テープ+保護材)も忘れずに❤

「いまズレたかも」を拾うミニサイン(波形・左右差・胸郭運動)

現場で遭遇しやすい“位置ズレ疑い”のシグナルを、見落としにくい順でミニチェック✅

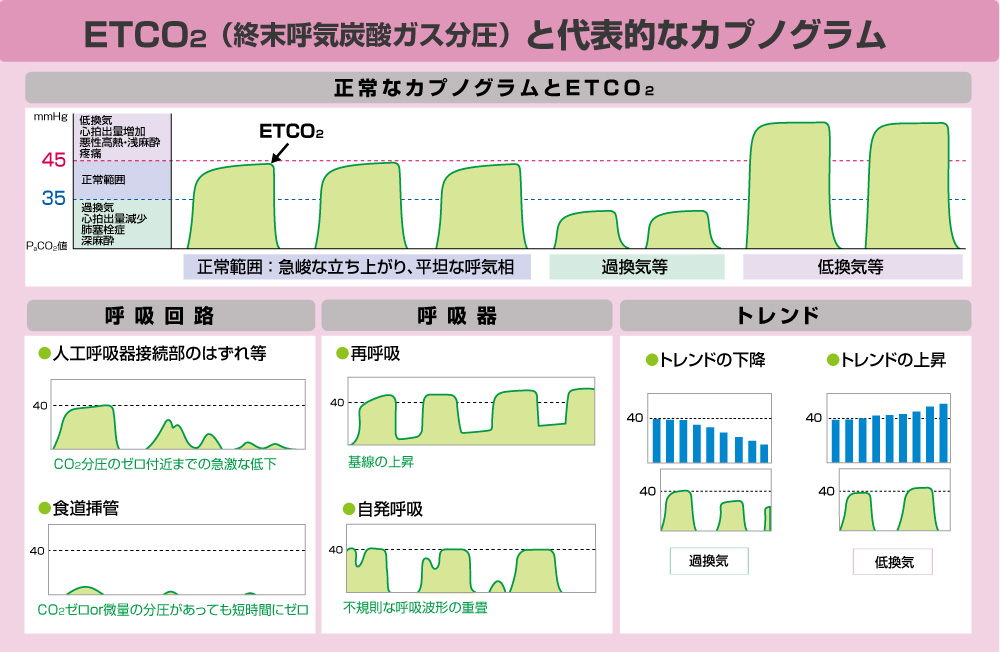

正しいETCO 2 ( 気終末二酸化炭素分圧)とカプノグラムを理解することが大切です🌟

-

カプノ波形(ETCO₂):

波形の立ち上がり低下・不安定化、ETCO₂の急変。食道挿管疑いではCO₂非検出。 -

換気指標:

ピーク気道内圧↑、一回換気量VT↓、呼気量不一致。 -

左右差:

左呼吸音の減弱/消失(右主気管支への片肺を示唆)、胸郭左右非対称。 -

SpO₂/臨床所見:

SpO₂低下、呼吸困難・咳嗽の増強。 -

外観:

口角/門歯・鼻孔の目盛りが変わっている、テープの浮き・ずれ。 -

対応の最初の一手:

頭頸位をまずニュートラルへ戻す→再聴診・目盛り確認→必要なら1cm単位で微調整→再度ETCO₂と両側聴診→最終的にX線で確証(=気管分岐部から3〜5cm上)🩻

看護師が“自己判断で”挿管チューブの位置を動かすのは基本NG

看護師が“自己判断で”挿管チューブの位置を動かすのは基本NGです。

例外として、特定行為研修を修了し、医師の手順書(プロトコル)に基づいて行う体制が整っている場合に「位置の調整」まで許容されるケースがあります。

いずれも院内規程の範囲内で実施してください🙏

ざっくり早見❤

| 状況 | 看護師の行動 | 根拠メモ |

|---|---|---|

| 一般の看護師 | 自己判断での位置調整はしない。評価(ETCO₂・聴診・目盛り)→医師へ報告。 | 法制度・院内規程に従う。 |

| 特定行為研修修了+手順書あり | 手順書の条件を満たすときに位置調整を実施可(例:1cm単位で微調整→X線で確証)。 | 公的手順書例に「気管チューブの位置の調整」が明記。厚生労働省tokutei.s-que.net+1 |

| 手術室の麻酔業務(挿管/抜管を含む) | 看護師による挿管・抜管は不可。位置調整も麻酔科の運用に従う。 | 日本麻酔科学会の見解。日本麻酔科学会 |

🧭 ベッドサイド30秒判定フロー|いま適正か?をすぐチェック🔍

結論の数値が分かったら、次は“型どおりの手順”で素早く安全に確認ですよね。

ここでは、挿管チューブ 位置をベッドサイドで評価する30秒フローを、迷わない順番と基準でまとめます❤

ETCO₂→両側聴診→目盛り→X線の“型”(30秒版)

まずは順番が命。

CO₂で「気管内」を押さえ、左右差と目盛りでズレを疑い、最後はX線で確証を取る流れです👇

| ステップ | 目安時間 | 観察・実施 | 合格の目安 | 不適合時の初動 |

|---|---|---|---|---|

| ① ETCO₂確認 | 〜5秒 | 連続したカプノ波形・呼気末CO₂の検出 | 安定した波形が連続して検出 | 非検出/不安定→食道挿管疑い。即酸素化準備→再挿管を主治医に報告 |

| ② 両側聴診 | 〜10秒 | 前胸部左右・腋窩で呼吸音 | 左右で明らかな差なし・胃音なし | 右>左なら右片肺疑い。頭頸位をまずニュートラル→1cm抜去→再評価 |

| ③ 目盛り確認 | 〜5秒 | 口角/門歯/鼻孔のcmと記録照合 | 記録*±0.5〜1.0cm範囲 | 変化あり→固定の緩み・体動を疑い再固定→再聴診 |

| ④ 換気の指標 | 〜5秒 | Ppeak・VT・胸郭運動 | 変化小・左右対称 | Ppeak↑/VT↓/左右非対称→片肺/浅深を再疑い |

| ⑤ X線で確証 | 準備 | 気管分岐部基準で先端位置を確認 | 気管分岐部から3〜5cm上 | NG所見→何cm動かすかをチームで決定→再撮影 |

まず頭頸位をニュートラルへ戻してから再評価しましょう😊

合否の境目“ここ見て!”ミニメモ

-

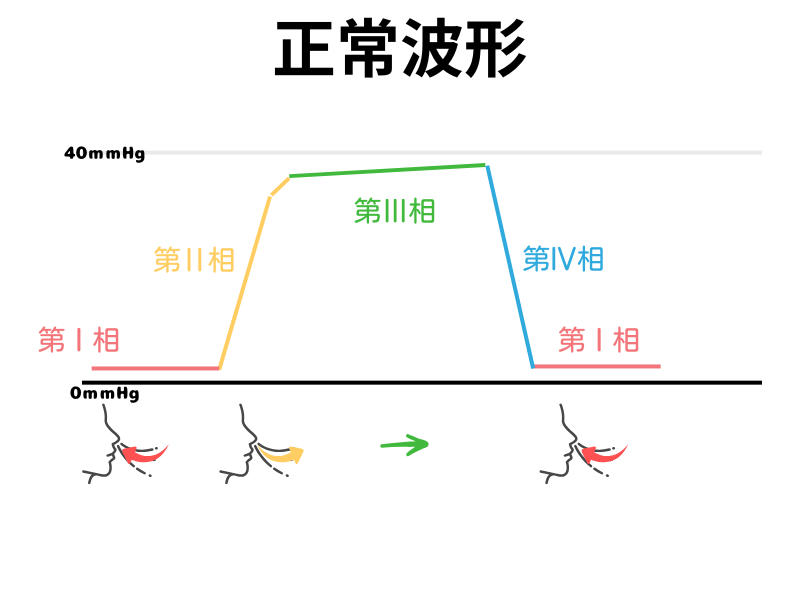

ETCO₂:連続波形が3相で安定=OK/非検出は食道挿管を最優先で除外。

-

聴診:右>左は右主気管支への片肺を示唆。胃音が強ければ胃内疑い。

-

換気指標:Ppeakの急上昇、VTの低下、胸郭左右差は“ズレ”の警告。

-

目盛り:前回記録から±0.5〜1.0cm以上なら要注意。テープ浮き・体動・体位変化を再確認。

合否の境目:CO₂波形・左右呼吸音・換気圧の見方

-

CO₂波形:

立ち上がりが鈍い/断続→気道閉塞や位置ズレを再評価。

完全非検出は食道をまず疑い、即時に酸素化→再挿管の体制へ。 -

左右差:

左の減弱/消失は右片肺を示唆。

挿入深過ぎが多いので1cm抜去→聴診→ETCO₂の順で再評価。 -

換気圧/VT:Ppeak↑+VT↓は気道内の変化サイン。

カフリークや屈曲も鑑別に。

よくあるNG所見 → 最初の一手(安全優先)

-

食道挿管疑い(CO₂なし/胃音):チューブ抜去→バッグバルブで酸素化→再挿管準備。

-

右片肺(右音>左音):頭頸位ニュートラル→1cm抜去→両側聴診→ETCO₂→必要ならさらに1cm。

-

浅すぎ(リーク/声門刺激):0.5〜1cm進める→カフ圧20–30cmH₂O確認→再評価。

-

固定不良:再固定+マーキング→目盛り再記録→チーム共有。

判定後の微調整:何cm動かす?どの指標で再確認?

-

原則:頭頸位を整える→1cm刻みで調整→その都度:ETCO₂→両側聴診→目盛り→換気指標の順で再チェック。

-

“1cmルール”が安全:大きく動かすと片肺/抜管リスクが上がります。小刻み+毎回の再評価が鉄則です。

-

X線で確証:最終判断は気管分岐部から3〜5cm上を確認し、体位/頭頸位/基準部位(口角・門歯・鼻孔)/カフ圧を記録に残しましょう📝

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

📏 口角/門歯の固定cmはこの範囲!成人男女&経鼻の黄金律🪄

固定長って、基準部位(口角・門歯・鼻孔)の表記がバラつくと混乱しやすいですよね。

ここでは「まずは基準→次に換算→最後に微調整」の順で、現場で迷わない決め方をご案内します😊

経口(門歯/口角)固定の黄金律|男性・女性の目安

まずは“成人・経口の基本”をサクッと確認しましょう(院内プロトコルが最優先です)。

| 基準 | 男性の目安 | 女性の目安 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 門歯(歯)基準 | 21–23 cm | 19–21 cm | 施設差で±1cmの幅あり。 “21/23 ルール(女21・男23)を採用する施設も多いです。 |

| 口角(唇)基準 | 門歯+約1cm → 22–24 cm | 門歯+約1cm → 20–22 cm | 口角表示は門歯より約1cm大きくなるのが一般的。 換算ミスに注意! |

✅コツ:

「基準+換算」で考えると混乱しません。

たとえば門歯23cm(男)=口角24cm、門歯21cm(女)=口角22cmが目安です。

迷ったら院内の標準と照合してから使いましょう。

体格差で±何cm?“例外”に強くなる微調整のコツ

固定長は人によって微妙にズレるのが当たり前。

以下の“微調整ルール”でブレを小さくしましょう。

-

身長によるざっくり調整:

-

高身長(≳175cm) → +1cm検討

-

小柄(≲155cm) → −1cm検討

-

-

短頸・肥満体型:

外表の基準点(口角/門歯)が体幹に近づきやすく、表示cmが小さめに出ることあり → X線と聴診で最終確認を強化。 -

無歯顎・上顎欠損:

門歯基準が取りにくい → 口角基準に統一し、換算(+約1cm)をチームで共有。 -

“動かす”前の鉄則:

頭頸位をニュートラルへ→1cm刻みで調整→ETCO₂→両側聴診→目盛り→換気指標で都度再評価→気管分岐部から3–5cm上をX線で確証🩻 -

安全メモ:

自己判断での調整可否は院内規程に従いましょう(特定行為・手順書の範囲で)。

経鼻(鼻孔)固定の考え方|経口との差分を理解

経鼻は鼻腔~咽頭ぶんの距離が加わるため、経口より長めが基本です。

| 基準 | 成人の目安 | 目安の考え方 | メモ |

|---|---|---|---|

| 鼻孔(経鼻) | 経口より+2〜3cm | 鼻腔~咽頭の経路ぶん上乗せ | 例:口角22cm相当なら鼻孔24–25cmが起点 |

| 換算の流れ | (1)院内の経口基準を確認 →(2)+2〜3cmを足す →(3)ETCO₂・両側聴診で確認 →(4)X線で確証 | 体格差で**±1cm**の調整余地あり | 経鼻は固定後に皮膚トラブル対策が重要 |

💡ワンフレーズ:「経鼻=経口+2〜3cm」を起点に、1cm刻みで確かめながら合わせるのが安全です❤

皮膚保護・テープ固定・マーキングの実践ポイント

経口・経鼻どちらも、固定の質=安全性です。

明日から使えるコツをまとめました。

-

皮膚保護:

テープ直貼りの前にハイドロコロイドやフィルムドレッシングで保護。

唇・鼻翼のマセーションやびらんを予防。 -

テープの型:

-

経口:“ひげ(シェブロン)型”やアンカーテープで上下2点固定+チューブ結束。

-

経鼻:鼻柱を避けて左右に分散、鼻翼の圧迫を最小化。チューブ固定具があれば併用が◎。

-

-

マーキング:

基準部位+目盛りを油性ペンで明記

(例:「口角22cm」「鼻孔24cm」)。体位変換や吸引後はマーキング位置の再確認をルーチン化。 -

記録と共有:

基準部位/固定長/体位/頭頸位/カフ圧をセットで記録。 -

ずれ疑い時の初動:

頭頸位ニュートラル→目盛り→ETCO₂→両側聴診。

必要時のみ1cm刻みで修正し、X線で確証を取るのが鉄則です。

🫶数字は“起点”。

最終判断は気管分岐部(=気管の分かれ目)から3〜5cm上という位置の妥当性と、患者さんの臨床所見で合わせていきましょうね❤

🩻 X線で読む「挿管チューブ 位置」|臥位でも迷わないコツ📐

ベッドサイド評価で“おそらくOK”でも、確証はX線で取りたいですよね。

ここでは気管分岐部の見つけ方→先端位置の読み方→NG所見の対応→記録まで、臥位でも迷わないコツをまとめます😊

気管分岐部の見つけ方&先端位置の読み方(臥位/立位)

-

まずゴール:先端は気管分岐部から3〜5cm上にあること。

-

気管分岐部(=気管がY字に分かれる尖り)を探すコツ

-

気管の黒い空気列を下へたどり、Y字に割れる点を探す。

-

うまく見えないときは代替ランドマーク(下表)で当たりをつける。

-

挿管チューブの先端の白いライン(先端マーキング)と目盛りリングを追い、距離感を評価。

-

-

臥位での注意:

臥位APは拡大&吸気不十分になりやすく、心陰影が重なって分岐部が不鮮明。

鎖骨・椎体レベルで補助的に推定しましょう。 -

立位での注意:

吸気終末で撮影されやすく、相対的に先端が浅く見えることがあります。

体位差を記録して比較を。

ランドマーク早見(臥位でも使える“当たり”)

| 使う部位 | 目安 | 使い方メモ |

|---|---|---|

| 椎体レベル | T4–T5付近に気管分岐部が来やすい | 椎体の数え上げで分岐部の高さを推定 |

| 胸骨角(第二肋骨付着部) | その高さが気管分岐部の目安 | 立位正面で特に有効(臥位は重なりに注意) |

| 鎖骨内端 | 鎖骨内端線よりやや下に分岐部 | 心陰影で見えにくい時の補助 |

| 主気管支の開き | 右がやや太く直線的、左は長く傾く | 先端がどちらへ入っているかを推定しやすい |

覚え方:「分岐部はT4–T5、先端はそこから3–5cm上」🧠

鎖骨・椎体・心陰影を使うランドマーク術

-

手順ミニチート:

①椎体でT4–T5を当てる → ②鎖骨内端と心陰影の位置関係で補正 → ③黒い気管影のY字を確認 → ④先端と分岐部の距離を評価(3–5cmか?)。 -

先端が見えにくいとき:

先端マーキング(ETTのラジオパークライン)を目で追い、チューブの角度から想定先端位置を補完。

NG所見の見分け:片肺挿管/高すぎ/低すぎのX線像

| 所見 | よくあるX線の見え方 | ベッドサイドの兆候 | 次の一手(安全優先) |

|---|---|---|---|

| 右片肺挿管(深すぎ) | 先端が気管分岐部を越えて右主気管支内 | 左呼吸音↓、Ppeak↑、VT↓ | 頭頸位ニュートラル→1cm抜去→再聴診/ETCO₂→必要ならさらに1cm→再撮影 |

| 高すぎ(浅い) | 先端が声門に近接、カフが声帯近く | リーク音、咳嗽、VT不安定 | 0.5〜1cm進める→カフ圧20–30cmH₂O再チェック→再評価 |

| 食道挿管 | 気管内に先端が見えず、食道影にチューブ | CO₂非検出、胃音 | 抜去→酸素化→再挿管体制(医師主導) |

| カフ位置不適 | カフ影が声門近く/気管分岐部近く | リーク/気道損傷リスク | 深浅を微調整し、カフ圧を適正化 |

※位置調整の可否は院内規程・手順書に従ってください🙏

画像所見→ベッドサイド修正“何cm抜く/入れる”の決め方

-

原則:大きく動かさない(1cm刻み)。動かす前に頭頸位をニュートラルへ。

-

右片肺が疑わしい:1cm抜去→両側聴診→ETCO₂→改善なければさらに1cm。

-

浅すぎ疑い:0.5〜1cm前進→リーク消失/VT安定を確認。

-

再現性の担保:X線再撮影で気管分岐部から3〜5cm上を確証し、固定とマーキングを更新。

X線前後の記録:目盛り・体位・頸部位置を書き残す

「読んだ→動かした→直った」をチームで再現できるよう、記録の粒度をそろえましょう📝

-

必須4点セット

-

基準部位と固定長(例:口角22cm/門歯21cm/鼻孔24cm)

-

体位・頸部位置(例:仰臥位・頸部ニュートラル)

-

判定指標(ETCO₂・両側聴診・Ppeak/VT・SpO₂)

-

X線所見(気管分岐部から○cm上・NG所見の有無)

-

-

書式例(ショート)

8/30 10:20 仰臥位/頸部ニュートラル。口角22cm固定。ETCO₂安定/両側呼吸音左右差なし。CXRで気管分岐部+4cm。問題なし。

-

書式例(修正あり)

8/30 13:05 側臥位後、左音↓/Ppeak↑。頭頸位ニュートラル→1cm抜去(口角22→21cm)→左右差改善。CXRで気管分岐部+3.5cmを確認。テープ再固定・マーキング更新。

固定長だけでなく、気管分岐部からの距離と患者所見で最終判断をそろえると、シフトを越えて安全がつながります❤

✅ まとめ|挿管チューブ 位置をベッドサイドで安全に評価するために✨

この記事(第1部)では、「いま適正か?」を30秒で判断し、安全に微調整するための基準とフローを解説しました😊

今日の学びポイント振り返り

-

適正位置のゴール:挿管チューブ先端は気管分岐部から3〜5cm上方、カフは声帯下2〜3cm

-

成人の固定長目安:男性22–23cm/女性20–21cm(口角基準)、経鼻は+2〜3cm

-

30秒判定フロー:ETCO₂ → 両側聴診 → 目盛り → 換気指標 → X線(気管分岐部基準)

-

体位や頸部角度で±約2cm動く → 必ずニュートラルに戻してから再評価

-

数字は起点、最終判断は臨床所見とX線で

明日から実践できる看護のヒント

-

固定長は必ず基準部位とセットで記録(例:口角22cm/門歯21cm)

-

マーキング+再確認を体位変換や吸引後のルーチンに

-

1cm刻みの微調整+その都度の再評価で安全性を担保

-

チームで使えるチェックリストや早見表をステーションに貼り出して共有🗂️

締めの言葉

挿管チューブの位置は、「数字で目安」+「観察で確証」が大切です。

この記事で紹介した黄金律(気管分岐部から3〜5cm上/口角・門歯の固定cm)と30秒チェックフローを使えば、忙しい現場でも安心して評価できます。

第2部では

✅ 片肺/食道/カフの即応フローとチェックリスト

✅ 小児の早見表(サイズ・挿入長・固定のコツ)

✅ 記録テンプレ&申し送りフレーズ集

を説明していますので、合わせてご覧くださいね🌟

Vol.2|挿管チューブ 位置の落とし穴をゼロに🧰 片肺/食道/カフ対応+小児&記録テンプレ

明日からのシフトで、ぜひ“型どおり”にチェックして、患者さんの安全をチームで守っていきましょう❤

<参考・引用>

ICU看護師ダンカンの心外ブログ

コキュトレ

MERA

日本光電

看護roo