「皮内注射って実はちょっと苦手なんです💦」

「刺入角度がうまくいかないし、“白い豆”もできなくて不安…」

「何に注意したらいいのか、ちゃんと整理しておきたいな」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?🩺

この記事では、

-

皮内注射の目的と他の注射との違い

-

必要物品・注射のやり方・刺入角度などの基本手技

-

“白い豆”を失敗しないためのコツ

-

合併症や観察ポイント・記録内容

-

実際によくあるトラブルとその対応方法

が分かりますよ♪

皮内注射を安全に正確に行うためには、刺入角度・薬液量・観察ポイントなどの基礎をしっかり押さえつつ、よくある失敗パターンと予防法を知っておくことが大切です✨

皮内注射に不安がある方や復習したい看護師さんに向けて、基本のやり方から、現場で起こりやすいミスの注意点、観察・記録のポイントまでを丁寧に解説していきます😊

実習生・新人さんにも分かりやすい内容なので、ぜひチェックしてみてくださいね💕

🩷 ①:皮内注射ってどんな注射?🌿基本のキを確認しよう!

皮内注射って、日常の業務ではあまり頻繁に行わないけど、検査や特殊なケースではとても大切な手技なんですよね💉

この記事では、「皮内注射って他の注射とどう違うの?」「いつ使うの?」「どういう効果があるの?」といった基本の“キ”を一緒に確認していきましょう。

しっかりと意味や目的を理解しておくと、実践の場面でも迷いが減って安心して対応できるようになりますよ☺️

✅ 皮内注射の目的とは?どんなときに使うの?

皮内注射は、皮膚の一番上にある表皮と真皮の間に薬液を注入する手技です。

主に、次のような目的で使われています。

| 使用目的 | 内容 |

|---|---|

| アレルギー検査 | 薬剤や食物、ダニなどのアレルギー反応をみる |

| ツベルクリン反応 | 結核感染の有無を判定する |

| 感染症診断の補助 | 特定の抗原に対する反応を調べる |

このように、診断のための“反応”を見るのが主な目的なので、皮膚内にごく少量の薬液を正確に注入する必要があります。

そのため、刺入角度や注入量、部位の選び方などが非常に繊細になるのが特徴です✨

✅ 皮内注射の特徴|皮下注射や筋肉内注射との違い

「皮下注射や筋肉注射とどう違うの?」と思われる方も多いですよね。

下の表にそれぞれの注射方法の違いをまとめてみました👇

| 項目 | 皮内注射 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |

|---|---|---|---|

| 注入層 | 真皮内 | 皮下脂肪層 | 筋肉層 |

| 注入量 | 0.02~0.1mL | ~1mL程度 | 1~5mL程度 |

| 使用目的 | 検査(アレルギー・TB) | ワクチン・インスリン | 解熱剤・鎮痛剤 など |

| 吸収速度 | 非常に遅い | やや遅い | 比較的速い |

| 特徴 | 白い膨隆ができる | 軽い腫れ・しこりが残ることも | 注射後の痛みが強いことも |

皮内注射は薬液の量が極めて少なく、吸収が遅いため、薬そのものの効果よりも体の反応を見ることが目的になるのが特徴です💡

「白い豆みたいな膨隆」ができるのも、皮内注射ならではのサインですね!

✅ よく使われる場面:ツベルクリン反応やアレルギー検査

看護師として実際に行う皮内注射で多いのは、次の2つです👇

🧪 ツベルクリン反応

-

結核菌に対する免疫の有無を調べる検査

-

注射から48~72時間後に硬結の有無を観察

-

「硬結が〇mm以上なら陽性」というように、大きさを測定するのがポイントです

🌰 アレルギー検査(プリックテスト)

-

アレルゲンに対して皮膚がどれだけ反応するかを調べる

-

すぐに腫れたり赤くなったりするかを数分~数十分後に観察

どちらも、正確に手技ができていないと「反応が出ない=偽陰性」や「腫れすぎる=過剰反応」になってしまうことがあるので、手技の正確性が非常に大事なんです😌

あなたに向いてる仕事・職場が分かる!?

「新人だから、まだどんな仕事が合ってるか分からない…」

これから色々仕事をしていく上で、自分に合う仕事が分かってきますよね!

でもその前に… 試しに… 「おしごと診断」をしてみませんか?

LINEで簡単に診断できて、あなたに合う職場や仕事が分かります!

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

🩷 ②:実際のやり方をチェック!皮内注射の正しい手順💉

皮内注射って、刺す角度も浅いし、注入量も少ないし…細かくてちょっと緊張しますよね💦

でも大丈夫です✨手順をひとつひとつ丁寧に確認しておけば、誰でも確実にできるようになりますよ。

ここでは、準備から注射、アフターケアまでを順を追って詳しく解説していきます😊

「この流れでやればOK!」という感覚が身につくようにしていきましょう♪

✅ 準備するもの|針の太さや注射器の選び方

まずは物品の準備から!

皮内注射では使う道具や針が他の注射とちょっと違うので、注意が必要です💡

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 注射器 | 1mLシリンジが基本(0.1mL単位の調整が必要なため) |

| 針の太さ(ゲージ) | 26〜27Gが一般的(細めで皮内に入れやすい) |

| 消毒綿 | アルコール綿または消毒用エタノール |

| 手袋 | 清潔操作のため、基本は着用 |

| 廃棄容器 | 使用済み針やシリンジは速やかに廃棄 |

この他にも、検査目的によっては記録用のフォームやスケール(皮膚反応測定用)が必要な場合もありますよ!

✅ 刺入部位と体位の選び方

皮内注射でよく使われるのは、前腕の内側(掌側)です✨

皮膚が柔らかくて観察しやすく、患者さんもリラックスしやすい場所なんです。

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 部位 | 前腕内側(掌側)で赤み・傷・毛がない場所を選ぶ |

| 体位 | 座位または背もたれのある椅子に座ってもらうのが基本 |

| 利き腕 | 基本は非利き腕に実施(検査後の生活に支障が出にくいため) |

皮膚が乾燥していたり、過去に注射した跡がある場合は避けてくださいね!

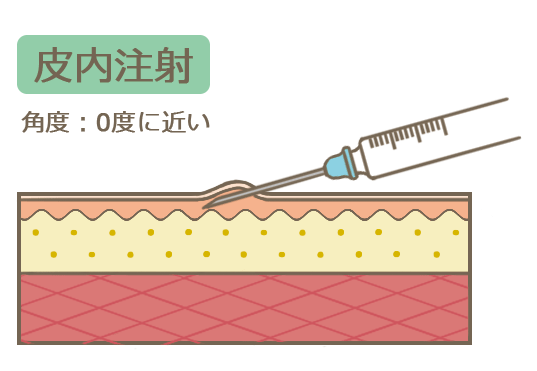

✅ 刺入角度は?薬液量は?正確な手技をチェック✨

ここが皮内注射の最重要ポイントです!

刺入角度や注入量は、ほんの少し違うだけで失敗の原因になってしまいます💦

| 手技の項目 | 基準 |

|---|---|

| 刺入角度 | 5〜15度(ほぼ皮膚と平行) |

| 針の深さ | 針先が皮内に入る程度で止める(針の斜面が全て見えている状態) |

| 薬液量 | 0.02〜0.1mL(通常0.05mL前後が多い) |

針を入れるときは、皮膚を軽く引っ張ってピンと張るのがコツです✨

そして、注入すると皮膚の上に「白い膨隆(白い豆)」ができることを確認してくださいね!

✅注入後の対応|「白い豆」の確認がポイント!

注入後、膨隆ができていなかったり、薬液が漏れてしまっている場合は再実施が必要になることもあります。

確認すべきポイントはこちら👇

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| 膨隆の有無 | 注射部位に1cm前後の白い膨隆ができているか |

| 出血 | 注射後に針を抜いた際の出血や滲出がないか |

| 患者の状態 | 痛みや違和感を訴えていないか(緊張も含めて確認) |

膨隆ができていても、皮膚が破れていたり薬液が漏れていたらNGです⚠️

そういった場合は上腕など別の場所に再実施することになります。

🩷 ③:やってしまいがちなミスとその注意点⚠️

皮内注射って、小さな量を浅く打つだけ…と思いがちですが、実はちょっとした手技ミスが結果に大きく影響する繊細な注射なんです💦

「うまく膨隆ができない」「漏れちゃった」「2回やり直した…」なんて経験がある方も多いのではないでしょうか?

この章では、よくある失敗例と、それを防ぐためのポイントをひとつずつ丁寧に解説していきます✨

「これを意識すれば大丈夫!」と思えるようになりますよ♪

✅ よくある失敗① 刺入角度が浅すぎる・深すぎる

皮内注射で最も多いミスが“角度ミス”です。

-

浅すぎると:針先が真皮層に届かず、薬液が漏れてしまう

-

深すぎると:皮下組織に入ってしまい、膨隆ができない

ベストな刺入角度は「5〜15度」で、針の斜面がすべて皮膚の外に見える状態が理想です✨

角度を意識するコツは、針を「寝かせすぎかな?」と思うくらい平行に構えることですよ💡

✅ よくある失敗② 「白い豆」ができない!その原因は?

「白い膨隆=白い豆」ができない場合、次のような原因が考えられます👇

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| 刺入角度が深すぎる | 角度を浅くする(斜面を皮膚から出す意識) |

| 薬液注入が速すぎる | ゆっくり丁寧に0.1mL以下を押す |

| 皮膚を伸ばしていない | 注射部位をしっかり伸展させてから刺入する |

| 針先の位置がずれている | 注入中に動かさないように注意 |

※膨隆ができなかった場合、その部位では正しい反応が見られない可能性があるため、原則再実施が必要です⚠️

✅ 針を刺し直すときの注意点|感染予防と安全確保

皮内注射は、手技の繊細さゆえに再刺入が必要になるケースも少なくありません。

でも、刺し直すときに雑に扱うと感染リスクや不信感につながることも…。

再実施時のポイントは以下の通りです👇

| 注意点 | 内容 |

|---|---|

| 新しい注射器・針を使用する | 一度使用したものは必ず廃棄し、清潔操作を徹底 |

| 別の部位を選ぶ | 直近で注射した部位は避け、反対側の前腕などを選択 |

| 患者さんへの声かけ | 「もう一度だけやらせてくださいね」と優しく丁寧に説明を |

💡焦ってしまうと手技が乱れる原因にもなります。

一呼吸おいて、落ち着いてリスタートできるようにしましょう😊

✅ うっかりミスを防ぐコツを紹介❤

最後に、「こうしておくと失敗しにくいよ!」というちょっとしたコツをご紹介します♪

-

📌 針は浅く持つ(指の近くで持つ)と細かい操作がしやすい!

-

📌 光の角度に注意!白い膨隆が見えやすくなるよう明るさを調整

-

📌 皮膚をしっかり伸ばすことで、刺入がスムーズに✨

-

📌 手袋はサイズが合っているものを選ぶことで手技ミス減!

-

📌 声かけは「少しちくっとしますよ~」と事前に伝えると患者さんも安心❤

現場では焦りや緊張からミスが起きやすいので、事前準備と気持ちの余裕がとっても大切です😊

🩷 ④:観察・記録はここが大事📋注射後のフォローも忘れずに!

皮内注射は、打ったら終わり…ではありません!

特にアレルギー検査やツベルクリン反応など、反応を見ることが目的の注射では、観察と記録が結果を左右する重要なポイントになります。

ここでは、どのタイミングで・何を見て・どう記録するのかをわかりやすく解説していきますね📒✏️

✅ 注射後に観察すべきポイントとは?

皮内注射後は、以下のような“異常がないかどうか”を観察します。

とくに、アナフィラキシーや局所反応に注意が必要です💦

| 観察項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 膨隆の状態 | 白くふくらんでいるか/破れていないか/薬液漏れはないか |

| 発赤・腫脹 | 注射部位周辺に赤み・腫れ・硬結がないか |

| 痛み・違和感 | ヒリヒリ、じんじんとした不快感の有無 |

| 全身状態 | 呼吸の変化・発汗・かゆみなどアレルギー徴候が出ていないか |

✅ 特にアレルギー検査では、注射後15〜30分間は患者の近くで経過観察を行うことが大切です。

体調変化があれば、即時報告・対応できるよう準備しておきましょう!

✅48~72時間後(ツベルクリン反応の場合):

発赤と硬結を正確に測定し、判定基準に従って評価します。

✅ 異常のサインを見逃さないために

異常反応は、「ほんのちょっとした違和感」から始まることも多いんです。

以下のようなサインは見逃さず、即座に対応しましょう。

| 異常の種類 | 初期サイン |

|---|---|

| アレルギー反応 | 発赤、かゆみ、じんましん、くしゃみ、鼻水など |

| アナフィラキシー | 呼吸困難、意識混濁、血圧低下、顔色不良など |

| 局所トラブル | 強い腫れ、硬結、皮膚が破れる、出血が続く など |

特にアナフィラキシーは数分で急変することがあるため、15分以内は必ず様子を観察し、安全確認を徹底してくださいね🩺💦

✅ 記録に残すべき内容とそのタイミング

皮内注射後の記録は、「いつ・どこに・何を・どれくらい・どうだったか?」をきちんと残すことが大切です🖊️

| 記録項目 | 内容例 |

|---|---|

| 実施日時 | 〇月〇日〇時〇分に施行 |

| 注射部位 | 右前腕掌側中部 など具体的に |

| 注射薬液名・量 | ツベルクリン0.05mLなど |

| 実施者名 | 自分の名前 or イニシャル(院内ルールに準拠) |

| 膨隆状態 | 白色膨隆1cm大あり、薬液漏れなし など |

| 経過 | 異常所見なし/軽度発赤あり→経過観察中 など |

📝検査目的の場合は、経過記録や48〜72時間後の所見測定まで記録が続くケースもありますので、後から見ても分かる記録を意識して書くと◎です!

🩷 ⑤:トラブル回避のポイント!合併症とその対応法🆘

皮内注射は少量の薬液を浅く打つ注射ですが、トラブルが全く起こらないというわけではありません💦

特にアレルギー検査やツベルクリン反応などでは、全身反応につながるリスクもあるため、合併症の知識と早期対応の準備が必須です。

この章では、看護師として知っておきたい合併症の種類・症状・対応法を、わかりやすく解説します💡

✅ 出血・血腫・赤み…皮内注射で起こる主なトラブル

まずは、皮膚局所に起こりやすいトラブルから見ていきましょう👇

| トラブル | 原因 | 対応 |

|---|---|---|

| 出血 | 血管に誤って刺入/抜針時の圧迫不足 | 穿刺後は清潔綿でしっかり圧迫して止血 |

| 血腫(内出血) | 針が深く入りすぎた/圧迫不足 | 小さな血腫は経過観察、大きい場合は報告・冷却 |

| 発赤・腫れ | アレルギー反応または薬液漏れ | 広範囲であれば記録・報告し医師へ相談 |

| 疼痛・熱感 | 炎症または感染の初期症状 | 継続する場合は感染症も考慮し評価・報告 |

💡これらの多くは、「刺入角度ミス」「針のぶれ」「注入後の観察不足」が原因です。

手技の精度だけでなく、その後のフォローも大切ですよ!

✅ アレルギー反応・アナフィラキシーの初期対応

皮内注射は、体の反応を見るための注射なので、ごく稀に強いアレルギー反応が出ることがあります。

特にアナフィラキシーショックは命に関わるので、早期発見と迅速な対応が必要です⚠️

🌟アレルギー反応の初期症状

-

注射部位のかゆみ・赤み

-

じんましん、くしゃみ、目のかゆみ

-

呼吸の違和感、胸のムカムカ

🚨アナフィラキシーの症状

-

呼吸困難、喘鳴

-

意識低下、顔面蒼白

-

血圧低下、脈拍異常

💊対応の流れ

-

異常を察知したらすぐ報告(先輩 or 医師)

-

バイタルサインを測定して記録

-

エピネフリンなど処方に従って速やかに対応

-

状態が落ち着くまで継続的な観察を行う

💡注射前には「過去のアレルギー歴」や「体調確認」も忘れずに!

患者さんとのちょっとした会話が予防につながることもありますよ✨

✅ 患者さんから苦情が出たときの対応のヒント💡

「注射が痛かった」「跡が残った」「2回も刺された」など、患者さんからクレームが入ることもありますよね💦

そんな時に看護師として大切なのは、誠意ある対応と丁寧な説明です。

🌸トラブル対応で意識したいこと

-

まずは「ご不快な思いをさせてしまってすみません」と謝る

-

結果よりも「気持ち」に共感を示す

-

状況を説明する際は「医学的な説明+患者さんの言葉に合わせた言い回し」で

-

医師や上司にすぐ相談・共有して連携体制を整える

💡たとえ自分に落ち度がなくても、患者さんの不安を受け止める姿勢が信頼につながります😊

合併症やトラブル対応は、「起こってから考える」のではなく、「起こるかも」と想定しておくことが大切です✨

🩷 ⑥:こんな患者さんにはどうする?💭ケース別対応のコツ

皮内注射はシンプルな手技に見えて、患者さんの皮膚の状態や体型、年齢によって注意すべきポイントが変わるんです🩺

「皮膚が硬くて刺しにくい…」「高齢の方だと赤くなりやすい…」など、実際の現場ではさまざまな困りごとがあると思いますよね💦

この章では、そんなケース別にありがちなシチュエーションと、その対策をやさしく丁寧に解説します😊✨

✅ 高齢者や皮膚が薄い人への工夫

高齢者は皮膚が乾燥していたり、表皮と真皮の境界がはっきりしないことが多いです。

| 観察点 | 工夫ポイント |

|---|---|

| 皮膚が薄くてやわらかい | 刺入角度をさらに浅く(5度程度)して優しく刺す |

| 皮膚がたるんでいる | 皮膚をしっかり伸ばしてから刺すことで固定しやすくなる |

| 内出血しやすい | 出血しやすいため、針の安定性と圧迫止血を丁寧に |

💡高齢の方には、「ちょっとチクッとしますね」と安心できる声かけも忘れずに❤

✅ 肥満体型や筋肉量が多い人への対応ポイント

体格が大きめの方や筋肉がしっかりある方は、皮膚の張りが強く、針が滑りやすいことがあります💪

| 観察点 | 工夫ポイント |

|---|---|

| 皮膚が厚くて刺しにくい | 軽く皮膚をつまんで、やや平らになる部分を狙う |

| 注射器を安定させにくい | 腕の下にタオルを敷いて固定するとやりやすい |

| 膨隆が見えにくい | 光を当てて確認しやすくする or 経過観察で丁寧に評価 |

💡「体格がいい方ほど注射の視野確保が大事」と覚えておくと失敗しにくいですよ!

✅ 皮膚が硬い・乾燥している場合の注意点

アトピー体質や日焼け、外傷などで皮膚が硬くなっている方もいますよね💦

皮膚が硬いと膨隆ができにくく、薬液が漏れるリスクが高くなります。

| 対策 | 解説 |

|---|---|

| 部位をしっかり選ぶ | 傷や色素沈着がない柔らかい部位を選ぶのが基本 |

| 注射前に皮膚を温める | 少し温めると血流が良くなり皮膚がやわらかくなることも |

| 皮膚をピンと張る | 固い部分ほど皮膚を引っ張ると刺しやすくなるよ♪ |

✅ 患者の緊張が強いときの声かけ例🗣️

緊張している患者さんは、皮膚がこわばったり動いてしまったりと、注射がしにくくなる原因にもなります💦

そんなときは、ちょっとした声かけの工夫が大切です✨

| シーン | 声かけ例 |

|---|---|

| 注射直前 | 「少しチクッとしますけど、すぐ終わりますね☺️」 |

| 緊張している様子がある | 「大丈夫ですよ、ゆっくり深呼吸してみましょうか🌿」 |

| 終わった後 | 「はい、お疲れさまでした!すごくじょうずにできましたよ💕」 |

💡注射の成功体験を積んでもらうことは、次回の安心にもつながります!

🩷 ⑦:レバ子の注射チェックリスト✅実習・現場でそのまま使える!

ここまで、皮内注射に関する手技・注意点・観察・トラブル対応までたっぷり解説してきましたね✨

「全部覚えるの大変…」「実習中にパッと見返せるようにしたい!」という方のために、実践でそのまま使えるチェックリストをご用意しました😊

レバ子が大切にしている“安全で正確な皮内注射”のポイントをぎゅっとまとめているので、ぜひ活用してくださいね💕

✅ 手技の前チェック(物品・患者確認)

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| □ 注射器 | 1mL(0.1mL単位で調整できるか) |

| □ 針 | 26〜27Gの細針であること |

| □ 消毒綿・手袋 | 清潔物品がそろっているか |

| □ 廃棄ボックス | 注射後すぐに廃棄できるよう準備 |

| □ 患者情報 | 本人確認・アレルギー歴の確認 |

| □ 説明と同意 | 検査内容・注射の流れを説明済みか |

✅ 注射中の注意点チェックリスト

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| □ 刺入角度 | 5〜15度で、皮膚とほぼ平行になっているか |

| □ 注入量 | 0.02〜0.1mL、指示通りに調整されているか |

| □ 皮膚の伸展 | ピンと張った状態で刺入しているか |

| □ 膨隆の確認 | 白い“豆”のような膨隆が見えるか |

| □ 薬液の漏れ | 漏れていないか、皮膚の破損はないか |

✅ 注射後の観察・記録チェックポイント

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| □ 出血 | 針抜去後の出血が止まっているか |

| □ 絆創膏 | 必要に応じて貼付しているか |

| □ 観察 | 発赤・腫脹・全身反応の有無を確認したか |

| □ 記録 | 実施日時/部位/薬液名・量/膨隆の状態/観察内容 を記録 |

| □ 医師への報告 | 異常があればすぐに報告したか |

✅ レバ子のワンポイントアドバイス付き💡

💬レバ子からのひとことアドバイス❤

-

「白い豆ができると、よっしゃ!ってちょっと嬉しくなりますよね☺️」

-

「不安な時は一呼吸おいて深呼吸。それだけで手元が安定しますよ🍀」

-

「患者さんへの声かけも“技術”のひとつ。やさしい言葉は信頼につながります✨」

🩷 まとめ:皮内注射を安全・確実に行うために大切なことは?

皮内注射は一見シンプルに見えて、針の角度・薬液量・観察ポイントなど、細やかな配慮が求められる注射なんですよね💉

特にアレルギー検査やツベルクリン反応など、診断に関わる場面では「確実な手技と的確な観察」がとても大切です。

✅ この記事のまとめポイント✨

-

皮内注射は真皮内にごく少量の薬液を注入する手技で、アレルギー検査やツベルクリン反応などに使われます。

-

刺入角度は5~15度と浅め、注入量は0.02~0.1mLが基本です。

-

「白い膨隆(白い豆)」ができることで成功を確認します。

-

観察では出血・腫れ・アレルギー反応などの早期発見が重要です。

-

患者さんの年齢や皮膚の状態に応じたケース別対応も忘れずに!

-

最後は、観察と記録までしっかり行うことで、安全で信頼される看護につながります🩺

皮内注射が苦手だと感じていた方も、ここまで読んでくださったことで、

「なんとなくやっていた手技が、ちゃんと意味のあるものだったんだ」

と感じていただけたのではないでしょうか☺️?

これからも、ひとつひとつの技術を大切に、患者さんに寄り添ったやさしい看護を一緒に目指していきましょうね❤

現場でも実習でも、このチェックリストやコツをぜひ活かしてください✨

<参考・引用>

看護roo!

One Nurse

Nurse Plus