「インスリン注射の手順がいまいち自信がない…」「患者さんへの指導方法でもっと効果的なやり方はないかな?」「注射部位の選び方や低血糖対策など、現場で使える知識を身につけたい!」

そう思っている看護師さんも多いのではないでしょうか。

インスリン注射は日常的な看護技術でありながら、正確さと患者さんへの配慮が求められる重要な業務ですよね 💉

この記事では

-

インスリン注射の基本から応用までの5ステップ

-

ペン型インスリン注射器の正しい使い方

-

効果的な注射部位の選択とローテーション方法

-

患者さんに安心感を与える自己注射指導のコツ

-

低血糖症状への素早い対応策

が分かりますよ♪

実は、インスリン注射の技術を磨くには「正確な手技」と「患者さんの状態に合わせた個別対応」の両方が大切なんです。

どちらか一方だけでは十分な看護ケアは提供できません。

この記事では、現役看護師の経験と最新のエビデンスに基づいた、インスリン注射の実践テクニックから患者指導のポイントまで、あなたの臨床現場ですぐに活かせる内容をわかりやすく解説していきます。

インスリン注射は臨床現場で頻繁に行う看護技術の一つですね。

正確な手技と知識を身につけることで、患者さんの血糖コントロールを適切にサポートできます。

これから、インスリン療法の基本となる5つのポイントについて解説していきますので、日々の看護実践にお役立てください!

インスリン療法の主な目的は、体内で不足しているインスリンを補充し、健康な人のインスリン分泌パターンに近づけることです。

これにより血糖値を適正範囲内に保ち、合併症の予防や進行抑制を図ります。

インスリンには以下の働きがあります:

-

細胞への糖の取り込みを促進

-

肝臓での糖新生を抑制

-

脂肪組織での脂肪分解を抑制

健康な方の体内では、食事に関係なく常に分泌される「基礎分泌」と、食後に増加する「追加分泌」の2種類のパターンがあります。

インスリン療法ではこの生理的な分泌パターンを模倣することで、より自然な血糖コントロールを目指します。

インスリン製剤は作用時間によって大きく分類され、患者さんの状態や治療目標に合わせて選択します。

| 種類 | 作用発現時間 | 最大作用時間 | 作用持続時間 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 超速効型 | 10〜15分 | 1〜2時間 | 3〜5時間 | 食直前の追加分泌補充 |

| 速効型 | 約30分 | 1〜3時間 | 5〜8時間 | 食事30分前の追加分泌補充 |

| 中間型 | 1〜3時間 | 4〜12時間 | 12〜18時間 | 基礎分泌の補充 |

| 持効型溶解 | 1〜4時間 | ピークなし | 24〜42時間 | 基礎分泌の補充 |

| 混合型 | 製剤による | 製剤による | 製剤による | 基礎と追加分泌の両方 |

選び方のポイント:

-

1型糖尿病では基礎分泌と追加分泌の両方が必要

-

2型糖尿病では患者さんの状態に応じて選択

-

食事のタイミングと作用時間を合わせる

-

低血糖リスクを考慮する

特に持効型溶解インスリンは、1型糖尿病などインスリンが枯渇している患者さんでは、絶食時でも必ず投与する必要があります。

インスリン注射を安全に実施するために、以下の物品を準備しましょう:

-

インスリン製剤(医師の指示に基づく)

-

インスリン専用注射器またはペン型注射器

-

注射針(ペン型用の場合)

-

アルコール綿

-

針捨て容器

-

簡易血糖値測定器

-

測定用チップ

-

穿刺針と穿刺用具

-

糖尿病の自己管理ノート

-

注射指示書

準備の際のポイント:

-

インスリンの種類と単位数を必ず確認

-

ペン型注射器の場合は残量確認

-

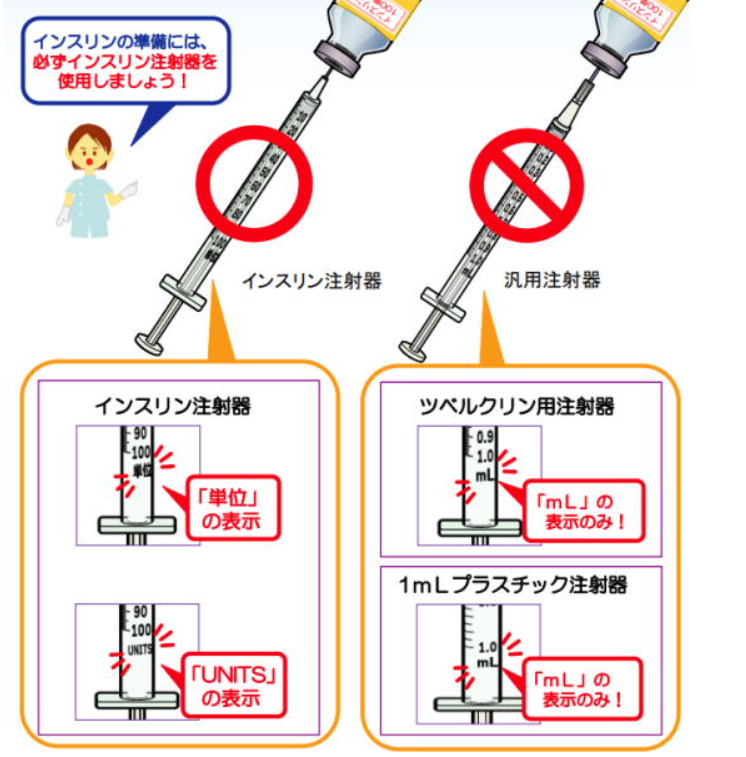

注射器は必ずインスリン専用のものを使用(一般的な注射器と目盛りが異なります)

-

手指は石鹸でよく洗い清潔に保つ

インスリン注射は投与量の誤りが重大な低血糖を引き起こす可能性があるため、ダブルチェックが非常に重要です。

:

-

指示受け:入院時インチャージシートで確認し、「受け」にチェック

-

薬剤確認:指示簿で氏名・薬剤・日時・量・用法・目的を確認

-

準備:同じチームの看護師同士またはコーディネーターとダブルチェック

-

実施:ベッドサイドで患者氏名を確認(名乗ってもらうかリストバンド確認)

特に重要なチェックポイント:

-

患者氏名

-

インスリンの種類(複数種類使用の場合は特に注意)

-

投与量(単位数)

-

投与時間(食前・食後など)

-

投与方法(皮下注射・点滴内への加注など)

「指差し呼称」を活用し、声に出して確認することで誤投与のリスクを大幅に減らせます。

インスリンの単位計算は医療事故の原因となりやすい部分です!

:

-

インスリンバイアル製剤は100単位/mLに濃度が統一されている

-

1単位 = 0.01mL(100分の1mL)

-

一般的に1単位で血糖値を約50mg/dL下げる効果がある(個人差あり)

:

-

誤解:1単位 = 1mL(実際は100倍の過量投与になる)

-

対策:必ずインスリン専用の注射器を使用する

:

-

食後の血糖値が高い → 食前の注射量増加を検討

-

空腹時や就寝前の血糖値が高い → 長時間作用型インスリン量の調整

-

運動予定がある → 低血糖予防のため注射量減量または補食

インスリン量の調整は医師の指示に基づいて行い、血糖値の変動や患者さんの状態をよく観察することが大切です。

特に高齢者では低血糖のリスクが高いため、慎重な管理が必要ですね 💕

インスリン注射は日常的な看護業務の一つですが、正確さが求められる重要な技術です。

患者さんの血糖コントロールに直結するため、確実な手順で実施することが大切ですね。

これから、インスリン注射を安全に行うための5つのステップを順番に解説していきます。

新人看護師の方も、手順を確認したいベテランの方も、ぜひ参考にしてください!

まずは患者さんの確認と必要物品の準備から始めましょう。

医療安全の基本となる大切なステップです。

:

-

フルネームで患者さんに名乗ってもらう

-

リストバンドと照合する

-

指示簿で氏名・インスリンの種類・投与量を確認

:

-

インスリン製剤(医師の指示に基づくもの)

-

インスリン専用注射器またはペン型注射器

-

注射針(ペン型用の場合)

-

アルコール綿

-

針捨て容器

手指は石鹸でしっかり洗い、清潔な状態で準備を整えましょう。

血糖測定を行う場合は、測定器と測定用チップも準備しておくと良いですね 🧤

インスリン製剤は種類が多く、作用時間も異なります。

誤投与を防ぐために、以下のポイントをしっかり確認しましょう。

:

-

インスリンの種類(超速効型・速効型・中間型・持効型・混合型)

-

有効期限

-

製剤の外観(変色や沈殿物がないか)

-

残量(特にペン型の場合)

白濁しているインスリン製剤(中間型や混合型)は、使用前に手のひらで優しく転がして混和します。

振ると気泡ができて正確な量を投与できなくなるので注意してくださいね。

複数の看護師でダブルチェックを行うことで、投与量や種類の間違いを防ぐことができます。

特にインスリン製剤や投与量を確認する際は、看護師2名で患者名や製剤、投与時間、量、投与方法をダブルチェックをしましょう!

空打ちはインスリン注射の正確さを保つために欠かせない手順です。

これにより注射器内の空気を排出し、正確な量のインスリンを投与できます。

:

-

ペン型注射器に新しい針をまっすぐ取り付ける

-

注入ダイヤルを1〜2単位に合わせる(製剤によっては3単位など異なる場合もあります)

-

注射針を上に向け、注入ボタンを押す

-

インスリンが針先から出ることを目視で確認する

空打ちをしないと指示単位が正しく投与できません。

ダイアルで設定する注入量は空打ち前提で設計されています。

空打ちをしない場合、注射針の内腔分のインスリンが不足してしまうので、実際の投与量は指示量よりも少なくなり、期待される血糖降下作用が得られない可能性があります。

また、空打ちによって注射針が正しく装着できているかも確認できますよ 👍

インスリンは皮下注射で投与します。

正確な手技で痛みを最小限に抑え、効果的に薬剤を吸収させましょう。

皮膚をつまむことで、皮下組織に確実に注射できます。

:

-

親指と人差し指で注射部位の皮膚を軽く持ち上げる

-

皮膚と皮下組織だけをつまみ、筋肉まで含めないようにする

-

つまんだ状態を注射完了まで維持する

皮膚をつまむことで、神経や血管を避けやすくなり、痛みを軽減できます。

また、皮膚を伸展させることで刺入がスムーズになり、疼痛の軽減にもつながります。

インスリン注射の刺入角度は、注射部位の皮下脂肪の厚さによって調整します。

:

-

皮下脂肪が厚い部位(腹部など):90度

-

皮下脂肪が薄い部位(上腕など):45度

皮下脂肪や筋層の厚い部位では90度で、やや浅い部位では45度くらいの角度で刺入すると、確実に筋肉層に届きますよ。

これはインスリンを適切な皮下組織に届けるために重要✨

注射部位は同じ場所に何度も注射すると皮膚が硬くなるおそれがあるため、注射部位は毎回少しずつ(2〜3センチほど)ずらすことがポイントです。

インスリン注射後の観察は、効果の確認と副作用の早期発見のために重要です。

:

-

注射部位の状態(出血、腫れ、硬結など)

-

低血糖症状の有無

-

食事摂取状況

-

血糖値の変動

インスリン注射後に最も注意が必要なのが、低血糖症状の出現です。

たとえ医師の指示のもと実施したとしても、患者さんや投与のタイミングによっては低血糖を引き起こす可能性があります。

低血糖症状(冷や汗、動悸、手指の震え、意識レベルの低下など)が見られた場合は、直ちに血糖値を測定し医師へ報告しましょう。ブドウ糖の摂取、もしくは点滴で糖液の投与が検討されます。

また、インスリン注射実施後の食事が遅れたり、食事摂取量が少なかったりすると低血糖が起こりやすいため注意が必要です。

食事の時間や摂取量も確認するようにしましょう ❤️

使用した注射針や注射器は原則1回きりの使用となります。使いまわしはせず、毎回正しい方法で破棄しましょう。

安全な医療廃棄物の処理も忘れずに行いましょう。

インスリン注射の効果を最大限に引き出し、皮膚トラブルを防ぐためには、適切な注射部位の選択とローテーションが欠かせません。

患者さんの血糖コントロールを安定させるためにも、部位による吸収速度の違いを理解し、計画的に注射部位をローテーションすることが大切です。

ここでは、看護師として知っておきたい注射部位の選び方と効果的なローテーション法について解説していきます。

インスリンは皮下組織に注射することで徐々に吸収され、血中に入っていきます。

皮下脂肪の厚さや血流量によって吸収速度が変わるため、注射部位の選択は血糖コントロールに大きく影響します。

皮下脂肪が豊富で血流が多い部位ほど吸収が速く、効果の発現も早くなります。

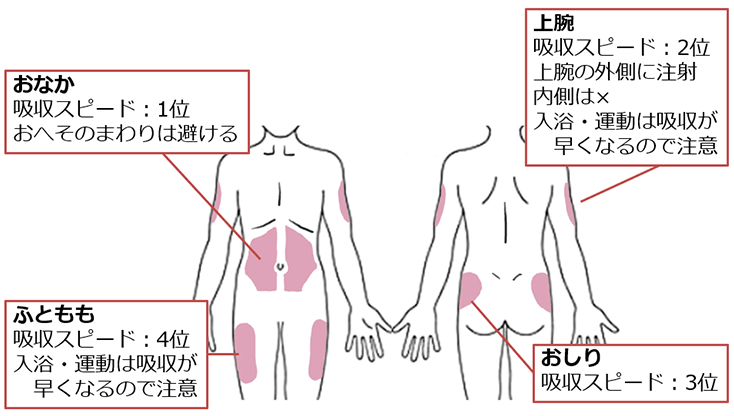

一般的に吸収速度は以下の順に速いとされています:

-

腹部(最も速い)

-

上腕部

-

臀部

-

大腿部(最も遅い)

腹部は他の部位と比較して安定して速やかに吸収されるため、特に食前に打つ超速効型や速効型インスリンに適しています。

一方、大腿部は吸収が遅いため、就寝前の中間型や持効型インスリンに向いています。

研究データによると、ヒトインスリンの血清インスリン濃度のピーク時間は、腹部で1.5時間、臀部で1.6時間、上腕部で1.7時間、大腿部で3.0時間と報告されています。

このように部位によって作用発現時間に差があることを理解しておきましょう ❤️

各注射部位には特徴があり、患者さんの状況や使用するインスリンの種類に応じて選択することが重要です。

| 注射部位 | 吸収速度 | 適したインスリン種類 | 特徴と注意点 |

|---|---|---|---|

| 腹部 | 最も速い | 超速効型・速効型 | 臍から5cm以上離す。広い範囲で使用可能 |

| 上腕部 | やや速い | 速効型・混合型 | 外側部分を使用。自己注射では届きにくい |

| 臀部 | やや遅い | 中間型・混合型 | 痛みが少ない。自己注射では視認性が悪い |

| 大腿部 | 最も遅い | 中間型・持効型 | 運動の影響を受けやすい。就寝前に適する |

選択基準のポイント:

-

食前の注射→腹部(速やかな効果発現)

-

就寝前の注射→大腿部・臀部(緩やかな効果持続)

-

運動予定がある→運動で使う筋肉の近くは避ける(吸収が促進され低血糖リスク上昇)

-

自己注射の場合→視認性と操作性の良い部位を優先

患者さんの生活リズムや活動内容も考慮して、最適な部位を選択するようアドバイスしましょう 👍

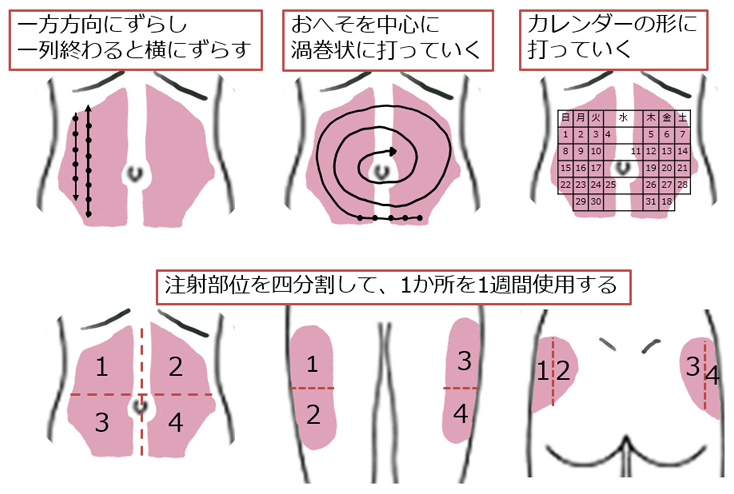

同じ部位に繰り返し注射すると、リポハイパートロフィー(硬結)と呼ばれる皮下組織の変化が起こり、インスリンの吸収が不安定になります。

これを防ぐためのローテーション法を実践しましょう。

:

徳島市医師会より画像引用

-

広い範囲を使う:腹部なら左の脇腹から右の脇腹まで広く使用

-

系統的に移動:毎回2〜3cmずつ注射位置をずらす

-

部位内でのローテーション:1つの部位(例:腹部)内で1〜2週間かけて移動し、その後別の部位へ

-

記録をつける:カレンダーやアプリで注射部位を管理

週間ローテーションの例:

-

月曜日:お腹(右下)- 臍から数センチ右下

-

火曜日:お腹(左下)- 臍から数センチ左下

-

水曜日:太もも(右)- 太ももの前面中央より少し外側

-

木曜日:太もも(左)- 太ももの前面中央より少し外側

-

金曜日:お腹(右上)- 臍から数センチ右上

-

土曜日:お腹(左上)- 臍から数センチ左上

-

日曜日:上腕(右)- 上腕の外側

患者さんには、注射部位を「地図」のようにイメージして、計画的に移動することを指導しましょう。

視力障害や片麻痺がある患者さんは注射部位が限局しやすいので、特に注意が必要です3💕

インスリン注射に関連する皮膚トラブルの代表的なものとして「インスリン・リポハイパートロフィー(硬結)」があります。

早期発見と適切な対処が重要です。

:

-

同一部位、狭い範囲への繰り返し注射

-

長年のインスリン使用

-

血糖コントロール不良

-

注射針の再使用

-

頻回注射(4〜5回/日)

:

-

しこりの大きさ:直径を把握し、変化を観察

-

触感と痛み:触って痛みがあるか、硬さに変化がないか

-

皮膚の色:赤みや黒ずみの有無

-

発生時期:いつから気づいているか、変化の経過

:

-

硬結部位への注射を避ける(インスリンの吸収が不安定になるため)

-

注意点:急に注射部位を変えると、インスリンの効果が強く出て低血糖を起こす危険性がある3

-

医師に相談し、必要に応じてインスリン量の調整を行う

-

正しいローテーション法を再指導する

硬結を発見したら、自己判断で強くもんだり潰そうとしたりせず、医療者に相談するよう指導しましょう。

放置すると血糖コントロールが不安定になり、治療効果が得られにくくなります 🩺

ペン型インスリン注射器は使いやすく、患者さんの自己注射にも適していますが、正確に使用するためにはいくつかのコツがあります。

ここでは、看護師として知っておきたいペン型インスリン注射器の使い方のポイントを解説しますね。

ペン型インスリン注射器は、インスリン製剤がカートリッジにセットされており、使用時に専用の注射針を装着して使います。

使用前の準備が重要です。

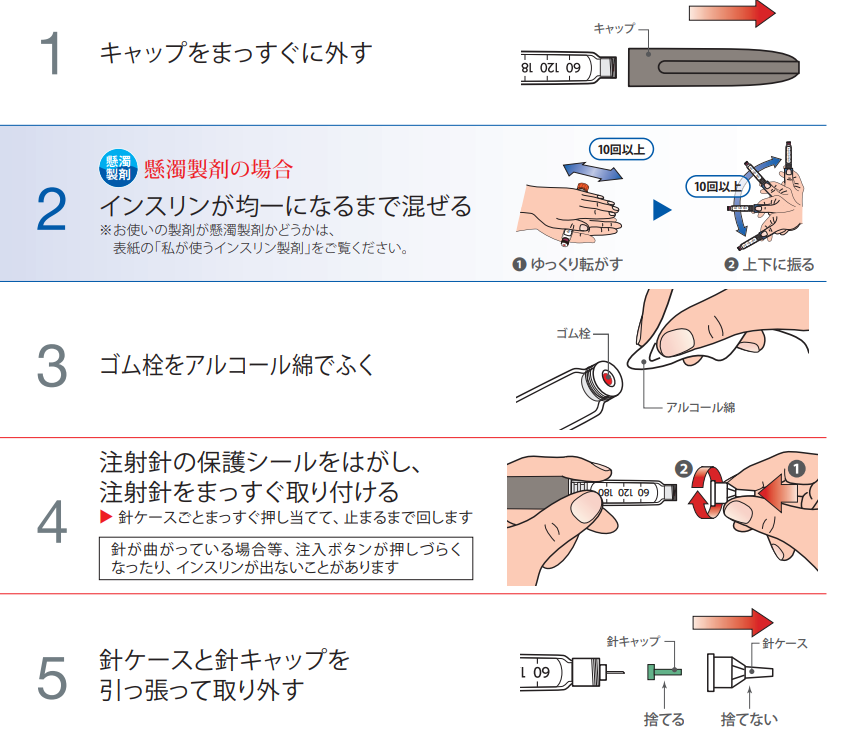

:

イーライリリーより画像引用

-

インスリンカートリッジ、注射針、インスリンの種類を確認する

-

インスリンカートリッジのキャップを外す

-

ゴム栓を消毒用アルコール綿で消毒する

-

注射針をゴム栓に垂直に刺し、止まるまで回して装着する

-

針ケースと針キャップを取る(針ケースは後で使用するため保管)

:

-

白濁しているインスリン(中間型や混合型)は使用前に手のひらで優しく転がして混和する

-

振ると気泡ができるので注意

-

使用期限と外観(変色や沈殿物)を確認する

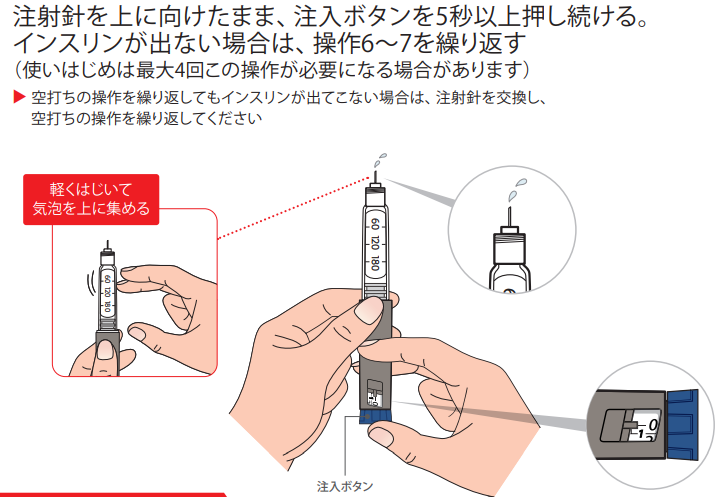

空打ちは、カートリッジ内の空気を除去し、注射液が正しく出ることを確認するために必要な手順です。

:

-

インスリンの単位を2単位に合わせる

-

針先を上に向ける(インスリン溶液中の気泡を上に集める)

-

指で2〜3回カートリッジをはじいて空気を上部に集める

-

針先を上に向けたまま注入ボタンを押し込む

-

針先からインスリンが出ることを確認する

空打ちをしないと指示単位が正しく投与できません。

ダイアルで設定する注入量は空打ち前提で設計されています。

空打ちをしないと、実際の投与量が指示量より少なくなり、血糖コントロールに影響してしまいます。

単位設定と注射の手技は、インスリン療法の効果に直結する重要なポイントです。

:

-

医師の指示に従って正確に単位を設定する

-

注射部位を選択し、アルコール綿で消毒する

-

皮膚をつまみ、注射針を皮膚に対してまっすぐに根元まで刺す

-

注入ボタンを真上から押す(ダイアル表示が「0.0」に戻ることを確認)

-

10秒以上注射針を刺したままにする

-

注入ボタンを押したまま注射針を抜く

ペン型インスリンの場合、注入し切るのに少し時間がかかるため、10秒ほど注入ボタンを押し続けることがポイントです。

これにより、設定した量のインスリンが確実に投与されます。

使用後の注射針の取り扱いは、針刺し事故防止の観点から特に注意が必要です。

:

-

針ケースを使って、注射針をまっすぐ引っぱって外す

-

使用済みの針は専用の針捨て容器に廃棄する

-

ペン型注射器のキャップを閉める

-

使用中のインスリンは室温保存可能だが、直射日光や高温を避ける

リキャップすると針刺し事故につながるおそれがあるため、使用後の針は取り扱いに十分注意しましょう。

また、針は原則1回きりの使用とし、使い回しはしないようにしましょう 💉

ペン型インスリン注射器は、正しい使い方を身につけることで、安全かつ効果的なインスリン療法を実現できます。

患者さんへの指導の際にも、これらのポイントを丁寧に説明してくださいね ✨

インスリン注射は日常的な看護業務ですが、ハイリスク薬を扱う重要な医療行為です。

医療事故の報告も多く、正しい知識と手技が求められます。

ここでは、安全にインスリン注射を実施するために看護師として知っておくべき注意点や対策について解説します。

患者さんの安全と自分自身を守るために、ぜひ参考にしてくださいね。

インスリン関連のヒヤリハット事例は非常に多く報告されています。

特に「無投与」に関する事例では、発生段階として「指示受け」が48.1%、「注射の実施」が38.5%と高い割合を占めています。

:

-

指示受けミス:指示簿の見落としや確認不足

-

薬剤取り違え:複数のインスリン製剤の混同

-

投与量間違い:単位数の読み間違いや計算ミス

-

投与時間ミス:食前・食後の指示間違い

-

患者間違い:確認不足による別患者への投与

特に注意すべきは、インスリンはハイリスク薬であり、使い方を間違えると患者さんに致命的な影響を与えてしまう危険性があることです。

そのため、インスリン注射の実施前には必ず以下の6Rを確認しましょう:

-

Right Patient(正しい患者)

-

Right Drug(正しい薬物)

-

Right Purpose(正しい目的)

-

Right Dose(正しい用量)

-

Right Route(正しい用法・経路)

-

Right Time(正しい時間)

また、絶食時の定時インスリン投与には特に注意が必要です。

検査などで食止め(絶食)の場合、気付かずに定時インスリンを投与してしまうと低血糖になる危険性があります。

患者さんの食事状況を必ず確認する習慣をつけましょう 💕

インスリン注射時の感染対策は、患者さんと看護師双方の安全のために重要です。

:

-

注射前の手指衛生:石鹸と流水で十分に洗浄するか、速乾性アルコール製剤で消毒

-

注射部位の消毒:アルコール綿で注射部位を中心から外側に向かって円を描くように広く消毒

-

インスリンバイアルのゴム栓消毒:使用前にアルコール綿でしっかり拭く

:

-

注射針は毎回必ず交換する(再使用禁止)

-

注射を打つ直前に針を装着する

-

打ち終わったらすぐに針を外す

-

外した針は正しく廃棄する

針の再使用や装着したまま保管することで、以下のリスクが生じます:

-

感染症発症の危険性

-

針先の変形による痛みの増加や傷口の拡大

-

針の変形による針折れ・体内残留の危険性

-

異物混入、細菌混入によるインスリンの品質低下

-

空気の混入による注入精度の低下

-

インスリンの液だれによる濃度変化

-

針内部でのインスリン結晶化による詰まり

特に中間型や混合型のインスリン製剤は、持続化剤の添加により白濁しています。

注射の際には、ゆっくりと振って混和し、均一にしてから使用しましょう。

振り方が強すぎると気泡ができて正確な投与ができなくなるので注意が必要です ⚠️

針刺し事故とは、医療従事者が業務中、患者さんの血液等が付着または汚染された器具によって外傷を受けることです。

このとき、血液経由でさまざまな病原体に感染してしまうリスクがあります。

:

-

使用済みの針はリキャップせず、そのまま専用の針捨て容器に廃棄する

-

やむを得ずリキャップが必要な場合は、片手法(スクープ法)を用いる

-

針捨て容器は常に手の届く場所に配置し、2/3以上は入れない

-

使用済みの注射器・針は手渡しせず、トレイなどを使用する

-

注射器を持ち運ぶ際は、針先を自分や他者に向けない

ペン型インスリン製剤の場合、注射後は針のみ取り外す必要があります。

リキャップすると針刺し事故につながるおそれがあるため、使用後の針は取り扱いに十分注意しましょう。

針刺し事故防止のための正しいリキャップ方法(片手法):

-

針のキャップを平らな場所に置く

-

片手で注射器を持ち、キャップに針を挿入する

-

キャップが針にかぶさったら、もう一方の手を使わずにキャップを固定する

万が一針刺し事故が発生した場合は、すぐに流水で十分に洗い流し、施設の針刺し事故対応マニュアルに従って報告・対応することが重要です 🚑

インスリンの投与量誤りは重大な医療事故につながる可能性があります。

特に単位数の誤解や計算ミスが多いため、ダブルチェックが非常に重要です。

:

-

インスリンの単位数や量は、医師の指示のもと看護師2名で必ずダブルチェックを行う

-

指示受け、薬剤確認、準備、実施の各段階でチェックする

-

2名同時確認または他者が時間差確認など、所属の医療機関の方法に従う

:

-

インスリン1単位 = 0.01mL

-

インスリン10単位 = 0.1mL

-

インスリン100単位 = 1mL

:

-

必ずインスリン専用注射器を使用する(一般の注射器と目盛りが異なる)

-

バイアル製剤のそばに専用シリンジを置いておく工夫をする

-

専用シリンジの規格(針の太さや最小目盛り)を確認する

-

インスリンは分割使用が前提であることを理解する(1バイアル全量ではない)

-

投与後は速やかに体温表のインスリン欄に投与量を記載する

特に注意すべきは、インスリンバイアル製剤を使用する際には必ず専用のシリンジ(注射器)を使うことです。

専用シリンジは、目盛りが「mL」でなく「単位」になっており、容量が少ないなど事故を防ぐための工夫がされていますよ。

また、インスリンの投与経路は基本的に皮下注射です。

速効型インスリンは静注する場合もありますが、使用には十分気をつけましょう。

投与経路の間違いは重大な事故につながる可能性があります 🔍

インスリン注射は日常的な業務ですが、一つひとつの手順を丁寧に確認することで、患者さんの安全を守り、自分自身も守ることができます。常に最新の知識を更新し、安全な医療を提供していきましょう ❤️

インスリン注射を安全に実施するための看護師の心得 💫

この記事では、インスリン注射の基本知識から実践的な手順、注射部位の選び方、ペン型注射器の使い方、そして安全対策まで幅広く解説してきました。特に重要なポイントをおさらいしましょう:

-

インスリン製剤の種類と特性を理解し、患者さんの状態に合わせて適切に選択する

-

5ステップの正確な手順を守り、確実な投与を心がける

-

注射部位のローテーションを計画的に行い、皮膚トラブルを予防する

-

ペン型注射器の特徴を把握し、正しい使用方法を患者さんに指導する

-

医療安全の観点から、ダブルチェックや針刺し事故防止策を徹底する

看護師として私たちが行うインスリン注射は、単なる技術ではなく、患者さんの生活の質を支える大切なケアです。

正確な知識と技術を磨き続けることで、患者さんに安心と信頼を提供できるよう、日々の実践に活かしていきましょう。