「夜勤中に低血糖の患者さんを発見したけど、どう対応すればいいの?」「意識レベルが低下している場合と普通の場合で対応が違うの?」「ブドウ糖はどのくらい投与すればいいの?」

そう悩む看護師さんも多いのではないでしょうか。

低血糖は緊急性が高く、適切な対応が求められる状況です。特に新人看護師さんは不安を感じやすいですよね 💦

この記事では

-

低血糖の症状と重症度の見分け方 🔍

-

意識レベル別の具体的な対応手順 📝

-

ブドウ糖投与の正確な方法(量・経路・タイミング)💉

-

低血糖リスク患者の観察ポイント 👀

-

実践で役立つ緊急時チェックリスト ✅

が分かりますよ♪

低血糖対応で最も重要なのは、症状の重症度を正確に判断し、迅速かつ適切な処置を行うことです。

特に意識レベルの変化に注目することが、対応の分かれ道となります。

この記事では、現役の糖尿病看護認定看護師と救急看護のスペシャリストの知見をもとに、低血糖患者への対応を症状別に7つのステップで解説します。

また、観察のポイントや予防法まで網羅的に紹介していきますね 😊

低血糖は看護の現場で迅速な対応が求められる緊急事態です。

患者さんの命を守るためには、症状を正確に見分け、重症度に応じた適切な対応が不可欠です。

ここでは低血糖の基本的な知識と、重症度別の症状の見分け方について解説します💉

低血糖とは、血糖値が70mg/dL以下に低下した状態を指します。

健康な人の血糖値は空腹時でも80〜100mg/dLを維持していますが、この値を下回ると体はさまざまな防御反応を示し始めます。

低血糖の主な原因としては以下のようなものがあります:

-

インスリンや経口血糖降下薬の過量投与 💊

-

食事の遅れや欠食 🍽️

-

予想以上の運動や活動 🏃♀️

-

アルコール摂取 🍶

-

肝機能障害や腎機能障害 🏥

特に糖尿病患者さんは、治療に伴う低血糖リスクが高いため、看護師の皆さんは常に注意を払う必要があります。

血糖値が70mg/dL以下になると、体は血糖値を上昇させるためのホルモン(グルカゴン、アドレナリンなど)を分泌し始めますが、この反応が症状として現れるのです。

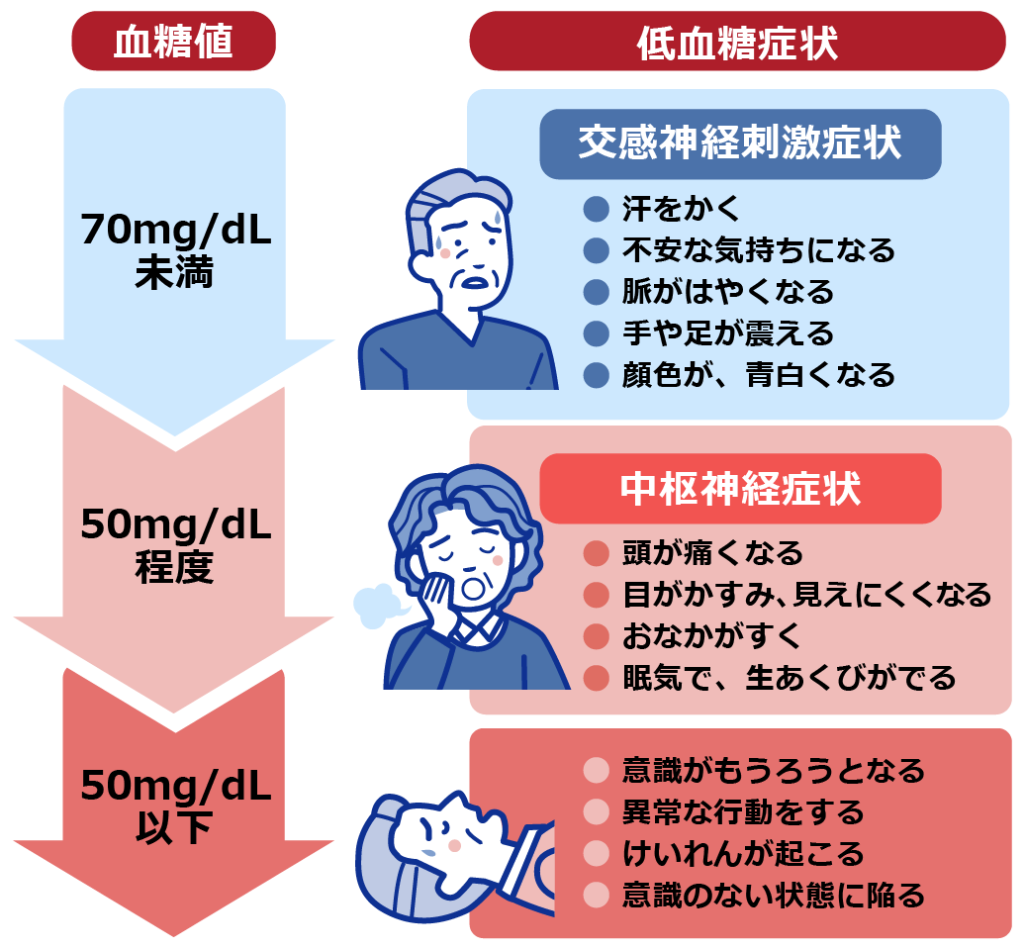

低血糖の症状は大きく「交感神経刺激症状」と「中枢神経症状」の2つに分けられます。

これらを見分けることで、重症度の判断と適切な対応につながります。

小野薬品工業株式会社より画像引用

| 症状の種類 | 発現する血糖値 | 主な症状 | 対応の緊急性 |

|---|---|---|---|

| 約70〜60mg/dL | 冷や汗、動悸、手指の震え、空腹感、顔面蒼白、不安感 | 中程度(患者自身で対応可能な場合が多い) | |

| 約60mg/dL以下 | 頭痛、眠気、集中力低下、言動の異常、意識障害、けいれん、昏睡 | 高(速やかな介入が必要) |

自律神経症状は体が低血糖を感知して対抗しようとする初期反応です。

この段階で対応できれば、より深刻な中枢神経症状に進行するのを防げます。

一方、中枢神経症状は脳へのブドウ糖供給が不足している状態を示し、緊急対応が必要です。

特に注意が必要なのは、低血糖を繰り返している患者さんでは「低血糖無自覚」の状態になることがあり、自律神経症状が現れずに突然中枢神経症状が出現することもあります。

このような患者さんには、より注意深い観察が必要です👀

低血糖の重症度は血糖値によって軽度・中等度・重度に分類できます。

それぞれの段階で特徴的な症状があるため、チェックリストとして覚えておくと迅速な対応につながります。

軽度低血糖では主に交換神経刺激症状が現れます。

患者さん自身が症状を自覚し、自分で対処できることが多いのが特徴です。

:

-

空腹感 🍽️

-

冷や汗 💧

-

手指の震え 👋

-

動悸・頻脈 💓

-

顔面蒼白 😨

-

不安感・イライラ 😣

:

-

患者さんが自覚症状を訴えたら、まず血糖測定を行いましょう

-

経口摂取可能であれば、ブドウ糖10〜15g(または砂糖大さじ1杯、ジュース150ml程度)を摂取してもらいます

-

15分後に再度血糖測定を行い、改善しているか確認します

-

症状が改善しない場合は追加の糖質摂取を検討します

中等度低血糖になると、交感神経刺激症状に加えて中枢神経症状が現れ始めます。

患者さん自身での対応が難しくなるため、看護師の積極的な介入が必要です。

:

-

軽度低血糖の症状がより強く現れる

-

頭痛 🤕

-

眠気・倦怠感 😴

-

集中力低下・思考力低下 🧩

-

言動の異常(ろれつが回らない、攻撃的になるなど)🗣️

-

協調運動障害(ふらつき、歩行困難)🚶♀️

:

-

患者さんの安全確保を最優先します(転倒防止など)

-

経口摂取可能であれば、ブドウ糖15〜20g(または砂糖大さじ1.5杯、ジュース200ml程度)を摂取してもらいます

-

経口摂取が難しい場合は医師に報告し、静脈内ブドウ糖投与の準備をします

-

15分後に再評価し、症状が改善しない場合は追加対応を検討します

-

医師への報告と経過記録を確実に行います

重度低血糖は生命に関わる緊急事態です。

意識障害やけいれんなどの重篤な中枢神経症状が出現し、迅速なチーム医療による対応が必要です。

:

-

意識レベルの低下・意識消失 😵

-

けいれん発作 ⚡

-

昏睡 💤

-

瞳孔散大

-

呼吸・循環動態の変化

:

-

直ちに医師に報告し、緊急対応チームを招集します

-

気道確保と安全な体位の確保を最優先します

-

医師の指示のもと、50%ブドウ糖液20〜40mlの静脈内投与を準備・実施します

-

静脈路が確保できない場合はグルカゴン筋注(1mg)も選択肢となります

-

バイタルサインの継続的なモニタリングを行います

-

意識回復後も継続的な観察と再発防止策が重要です

低血糖の重症度を正確に判断し、適切な対応を行うことで、患者さんの安全を守ることができます。

特に夜間や患者さんが一人でいる時間帯は注意が必要です。定期的な血糖測定と観察を心がけましょう🕒

低血糖は迅速な対応が求められる緊急事態です。

血糖値70mg/dL以下になると様々な症状が現れ、適切な対応をしないと重篤な状態に陥る可能性があります。

ここでは、低血糖患者を発見した際に看護師として押さえるべき5つの重要なステップを解説します。

患者さんの安全を守るため、これらのステップを順序立てて実践しましょう!🏥

低血糖患者への対応で最初に行うべきは、意識レベルの評価です。

これにより、その後の対応方法が大きく変わってきます。

意識レベルの評価は以下の点に注目して行いましょう:

-

呼びかけに対する反応はあるか

-

会話は成立するか

-

指示動作に従えるか

-

JCS(Japan Coma Scale)やGCS(Glasgow Coma Scale)での評価

特に注意したいのは、低血糖の進行に伴い意識レベルが急激に変化する可能性があることです。

最初は会話が成立していても、数分後には意識レベルが低下することもあります。そのため、継続的な観察が重要です。

また、患者さんの普段の状態を知っている場合は、いつもと比較して「何か様子がおかしい」と感じたら、低血糖を疑うきっかけになります。

特に「言動がおかしい」「ぼんやりしている」などの変化は見逃さないようにしましょう😊

意識レベルを評価したら、すぐに血糖測定を行います。

低血糖かどうかを確定するためには、客観的な数値が必要です。

-

測定前に手指を温めておくと血液が出やすくなります

-

穿刺部位は指先の腹側で、前回と同じ場所は避けましょう

-

強く絞りすぎると組織液が混じり、正確な値が出ないことがあります

-

測定器と測定用のストリップの有効期限を確認しましょう

-

緊急時でも測定手順を省略しないこと

-

手袋を着用し、感染対策を徹底すること

-

測定値が異常に低い場合は、再測定を検討すること

血糖値が70mg/dL以下であれば低血糖と判断し、次のステップに進みます。

ただし、症状があれば70mg/dL以上でも低血糖として対応することもあります。

血糖測定器の数値だけでなく、患者さんの状態も総合的に判断しましょう🩸

低血糖を確認したら、速やかに医師に報告し、指示を受けることが重要です。

報告は簡潔かつ必要な情報を漏れなく伝えましょう。

-

患者の氏名と現在の状態(意識レベル、バイタルサイン)

-

測定した血糖値と測定時間

-

低血糖の症状(冷汗、振戦、頻脈、顔面蒼白など)

-

糖尿病の有無と治療内容(インスリン、内服薬の種類と最終投与時間)

-

最終食事摂取時間と内容

-

最近の血糖値の推移

-

既に実施した対応があれば、その内容と効果

医師からの指示を明確に理解し、復唱して確認することも大切です。

また、事前に低血糖時の対応について指示を受けておくと、より迅速な対応が可能になります。

緊急時にも冷静に対応できるよう、日頃から準備しておきましょう。📝

低血糖への対応の核心は、適切な糖質補給です。

患者さんの意識レベルや状態に応じて、最適な方法を選択します。

| 患者の状態 | 推奨される糖質補給方法 | 具体的な量・方法 |

|---|---|---|

| 意識清明で経口摂取可能 | 経口ブドウ糖 | ブドウ糖10g(または飲料水200mL) |

| 意識はあるが協力が得られにくい | 頬の内側にブドウ糖ゲル | ブドウ糖ゲル1包(約15g) |

| 意識レベル低下で経口摂取困難 | 静脈内ブドウ糖投与 | 50%ブドウ糖20mL以上(医師の指示に従う) |

| α-グルコシダーゼ阻害薬服用中 | 必ずブドウ糖を使用 | 砂糖は効果発現が遅延するため不適切 |

経口摂取の場合、約15分経過しても症状が改善しない場合は、同量を再度摂取してもらいます。

静脈投与の場合は、医師の指示のもと実施し、投与後の血糖値と症状の変化を注意深く観察しましょう。

市販のブドウ糖製剤や角砂糖、ブドウ糖入りの飲料は吸収が早くおすすめです。

病棟内の決まった場所に常備しておくと良いでしょう🍬

糖質補給後、患者さんの状態が改善したかどうかを評価することが重要です。

低血糖対応は一度の処置で終わりではなく、継続的な観察が必要です。

-

経口摂取の場合:摂取後15分

-

静脈内投与の場合:投与後15〜20分

-

血糖値の再測定値

-

意識レベルの変化

-

低血糖症状の改善状況

-

バイタルサインの変化

血糖値が改善しても、すぐに正常な状態に戻るわけではありません。

特に重度の低血糖を起こした場合は、脳機能の回復に時間がかかることがあります。

また、低血糖の原因を特定し、再発防止策を検討することも重要です。

低血糖の遷延がみられる場合は、ブドウ糖を含む輸液の継続投与が必要になることもあります。

医師と相談しながら、適切な対応を継続しましょう🕒

低血糖の対応は一刻を争います。これら5つのステップを順序立てて実践することで、患者さんの安全を守ることができます。

日頃からシミュレーションを行い、緊急時に慌てず対応できるようにしておきましょう!💪

低血糖患者への対応は、患者さんの意識レベルによって大きく異なります。

意識がはっきりしている場合は患者さん自身の協力を得られますが、意識レベルが低下している場合はより積極的な介入が必要です。

ここでは意識レベル別の具体的な対応手順を解説します。患者さんの状態を素早く見極め、適切な対応ができるようにしましょう!🚑

意識がはっきりしている場合は、患者さんと協力して糖質補給を行うことができます。

この段階での適切な対応が、症状の悪化を防ぐ鍵となります。

まず、患者さんに低血糖の症状がないか確認しましょう。

冷や汗、手の震え、動悸、空腹感などの症状があれば、血糖測定を行います。

血糖値が70mg/dL以下であれば、すぐに糖質補給を開始します。

-

ブドウ糖10〜15g(ブドウ糖タブレット3〜4錠、または砂糖大さじ1杯程度)

-

清涼飲料水150〜200ml(糖質15g程度含有)

-

ジュースやスポーツドリンク200ml程度

患者さんには「すぐに食べる/飲む必要がある」ことを説明し、摂取を促しましょう。

糖質補給後は15分程度様子を見て、症状が改善しない場合は追加で糖質を摂取してもらいます。

症状が改善したら、低血糖の原因について患者さんと一緒に振り返りましょう。

食事の遅れ、インスリン量の誤り、予想外の運動などが考えられます。

また、次回の食事までに時間がある場合は、クラッカーやサンドイッチなどの複合糖質も摂取してもらうと良いでしょう🍞

意識レベルが低下している場合(JCS 1〜3、GCS 13〜14程度)、患者さん自身での対応が難しくなるため、看護師が主導して処置を行う必要があります。

-

安全な環境を確保する(転倒防止、気道確保)

-

応援を呼ぶ(同僚看護師、医師への連絡)

-

血糖測定を行う

-

経口摂取可能か評価する

経口摂取が可能な場合は、ブドウ糖ゲルやジュースなどを少量ずつ摂取してもらいます。

この際、誤嚥に注意し、半座位などの安全な姿勢を保持しましょう。

経口摂取が難しい場合は、医師の指示のもと静脈内ブドウ糖投与の準備を行います。

50%ブドウ糖液20〜40mlを準備し、医師の到着を待ちます。

意識レベルが改善したら、再度血糖測定を行い、安定しているか確認します。

また、低血糖の原因究明と再発防止策の検討も重要です。

患者さんの治療内容(インスリン、内服薬)や食事摂取状況を確認し、必要に応じて調整を提案しましょう⚕️

意識消失(JCS 100以上、GCS 8以下)は生命の危機を伴う緊急事態です。

迅速かつ的確な対応が求められます。

-

応援要請(緊急コール、医師の呼び出し)

-

気道確保と安全な体位の確保

-

バイタルサイン測定と血糖測定

-

静脈路確保(または既存のルートの確認)

意識消失状態では、医師の指示のもと50%ブドウ糖液の静脈内投与を行います。

通常、20〜40mlを緩徐に投与します。投与後は血糖値の再測定と意識レベルの継続的な評価を行います。

意識が回復しない場合は、他の原因(脳血管障害など)の可能性も考慮し、医師と相談しながら対応を進めます。

また、低血糖が改善した後も、再発予防のためにブドウ糖を含む輸液を継続することがあります。

重度の低血糖発作後は、24時間程度の経過観察が必要です。

特に夜間の低血糖には注意が必要で、定期的な血糖測定と観察を行いましょう🕒

重度の低血糖で意識レベルが低下している場合、ブドウ糖の静脈内投与が必要になります。

-

50%ブドウ糖液(20ml〜40ml)

-

注射器(20ml以上のもの)

-

静脈留置針(すでに確保されていない場合)

-

アルコール綿

-

輸液セット(必要に応じて)

-

医師の指示を確認する

-

静脈路を確保する(太めの留置針が望ましい)

-

50%ブドウ糖液を注射器に吸引する

-

緩徐に(2〜3分かけて)静脈内投与する

-

投与後は生理食塩水でフラッシュする

-

15分後に血糖値を再測定する

投与中は患者さんの状態(顔色、呼吸、脈拍など)を注意深く観察します。急速投与による血管痛や静脈炎に注意しましょう。また、高濃度のブドウ糖液は組織障害を起こす可能性があるため、血管外漏出に注意が必要です。💉

静脈路確保が困難な場合や、医療機関到着前の緊急処置として、グルカゴン筋注が選択肢となります。

-

意識レベルの低下があり経口摂取が不可能

-

静脈路確保が困難または時間がかかる場合

-

医療機関到着までの応急処置として(在宅や施設など)

-

グルカゴン注射キット(1mg)を準備する

-

添付の溶解液で粉末を溶解する

-

大腿部や上腕部の筋肉内に注射する

-

投与後10〜15分で効果発現を確認する

グルカゴンは肝グリコーゲンを分解して血糖値を上昇させるため、肝グリコーゲンが枯渇している状態(長時間の絶食、アルコール多飲など)では効果が限定的です。

また、効果は一時的なので、意識が回復したら経口摂取や静脈内ブドウ糖投与など次の対応を検討します。💪

低血糖を未然に防ぐためには、リスクの高い患者さんを早期に特定し、適切な観察を行うことが重要です。

ここでは、低血糖リスクのある患者さんの観察ポイントと、見逃してはならない10のサインについて解説します。

日々の看護業務の中で、これらのサインに気づくことができれば、低血糖の発生を防ぎ、患者さんの安全を守ることができますよ!🔎

糖尿病患者さんの低血糖リスクを評価する際には、3つの重要な因子に注目することが大切です。

これらの因子を総合的に評価することで、リスクの高い患者さんを見極めることができます。

-

インスリン療法(特に強化インスリン療法)を行っている患者さんは低血糖リスクが高い傾向にあります

-

SU薬(スルホニル尿素薬)を使用している患者さんも注意が必要です

-

複数の血糖降下薬を併用している場合はリスクが上昇します

-

高齢者(特に75歳以上)は低血糖のリスクが高く、症状も非定型的になりやすいです

-

腎機能障害のある患者さんは薬剤の排泄遅延により低血糖リスクが高まります

-

肝機能障害のある患者さんはグリコーゲン貯蔵能の低下により低血糖リスクが高まります

-

低栄養状態の患者さんも注意が必要です

-

過去3ヶ月以内に低血糖を経験した患者さんは再発リスクが高いです

-

特に重症低血糖の既往がある場合は厳重な観察が必要です

-

低血糖の無自覚がある患者さんは特に注意が必要です

これらの因子を評価し、複数の因子を持つ患者さんには特に注意深い観察を行いましょう。

また、入院時のアセスメントで低血糖リスクを評価し、カルテに明記しておくことも重要です。

スタッフ間で情報共有することで、チーム全体で患者さんの安全を守ることができますね。💫

インスリンや血糖降下薬を使用している患者さんには、薬剤の特性を理解した上での観察が必要です。

薬剤の種類によって低血糖のリスクや発現時間が異なるため、それぞれに合わせた観察を行いましょう。

池田病院より画像引用

| インスリンの種類 | 作用時間 | 低血糖リスクが高まる時間帯 | 特に注意すべき観察ポイント |

|---|---|---|---|

| 超速効型 | 2〜5時間 | 食後1〜3時間 | 食事摂取量、食後の活動状況 |

| 速効型 | 3〜8時間 | 食後2〜4時間 | 食事摂取量、食間の活動 |

| 中間型 | 8〜16時間 | 投与後4〜12時間 | 夜間睡眠中(就寝前投与の場合) |

| 持効型 | 20〜36時間 | 予測困難 | 1日を通しての観察、特に夜間 |

| 混合型 | 複合的 | 朝食後と夕方〜夜間 | 食事時間の遅れ、食事量の減少 |

-

SU薬:作用時間が長く、低血糖が遷延しやすいため、服用後24時間の観察が必要です

-

グリニド薬:食直前服用が原則で、食事を摂らなかった場合に低血糖リスクが高まります

-

DPP-4阻害薬:単独使用では低血糖リスクは低いですが、SU薬との併用で注意が必要です

-

SGLT2阻害薬:空腹時の低血糖には注意が必要です

また、インスリン注射や内服薬の管理状況も重要な観察ポイントです。自己管理している患者さんの場合、投与量や投与時間の誤りがないか確認することも大切です。特に、認知機能の低下がある患者さんでは、自己管理の状況を慎重に評価しましょう。🧐

食事は血糖値に直接影響するため、食事摂取パターンを観察することで低血糖リスクを予測することができます。

以下のような食事関連の状況は、低血糖リスクが高まるサインです。

1.食事時間の遅れや欠食

-

-

予定された食事時間から30分以上の遅れ

-

嘔気や検査などによる欠食

-

2.食事量の減少

-

-

通常の食事量の70%未満の摂取

-

嗜好の問題や食欲不振による摂取量減少

-

3.食事内容の変化

-

-

炭水化物の摂取量が少ない食事

-

高タンパク・低炭水化物の食事への変更

-

4.不規則な食事パターン

-

-

食事時間が日によって大きく異なる

-

間食の有無が不定期

-

特に注意が必要なのは、インスリン注射や薬の服用時間と食事時間のずれです。

例えば、インスリン注射後に食事が大幅に遅れた場合や、SU薬を服用したのに食事を摂らなかった場合などは、低血糖のリスクが高まります。

また、入院患者さんの場合、環境の変化や治療による食欲低下などで食事摂取量が減少することがあります。

毎食の摂取量をチェックし、特に炭水化物の摂取量に注目することが大切です。

食事摂取量が少ない場合は、補食の提供や薬剤調整の検討が必要かもしれません🍚

運動や身体活動は血糖値を低下させる効果があるため、活動量の変化は低血糖リスクに直結します。

特に、いつもと異なる活動パターンがある場合は注意が必要です。

1.通常より活動量が増加した場合

-

-

リハビリテーションの開始や強度増加

-

入浴やシャワー浴の実施

-

検査や処置による移動の増加

-

2.活動のタイミングと薬剤の関係

-

-

インスリン注射後すぐの活動

-

血糖降下薬の効果が最大になる時間帯の活動

-

3.長時間の活動や運動

-

-

30分以上の連続した活動

-

普段より強度の高い活動

-

4.活動後の反応

-

-

運動後の発汗や疲労感の程度

-

活動後の食欲変化

-

運動による低血糖は、運動中だけでなく運動後数時間〜24時間後にも起こる可能性があります(遅発性低血糖)。

特に、普段運動習慣のない患者さんが急に活動量を増やした場合は注意が必要です。

入院患者さんの場合、リハビリテーションの開始や強度の増加、ADLの拡大などに伴い活動量が変化することがあります。

リハビリ担当者との情報共有や、活動前後の血糖測定を行うことで、低血糖リスクを評価しましょう。

また、活動量が増えた場合は、必要に応じて補食の提供や薬剤調整を検討することも重要です🚶♀️

低血糖無自覚(hypoglycemia unawareness)とは、低血糖の典型的な自律神経症状(冷や汗、動悸、手の震えなど)を自覚できない状態を指します。

この状態の患者さんは、自分で低血糖に気づくことができず、突然中枢神経症状が出現することがあるため、特に注意深い観察が必要です。

1.行動や表情の微妙な変化に注目する

-

-

普段と異なる言動や反応の鈍さ

-

集中力の低下や会話のかみ合わなさ

-

表情の硬さや目の焦点の合わなさ

-

2.定期的な血糖測定を行う

-

-

食前、食後2時間、就寝前の定期測定

-

症状がなくても、リスクの高い時間帯には測定を追加

-

3.周囲の人からの情報を活用する

-

-

家族や同室者からの「いつもと様子が違う」という情報

-

スタッフ間での情報共有(申し送りの徹底)

-

4.患者さん自身への教育

-

-

低血糖無自覚であることの自覚を促す

-

血糖値の数値に注目するよう指導する

-

低血糖無自覚は、頻回の低血糖を繰り返すことで発生・悪化することが知られています。

特に、厳格な血糖コントロールを行っている患者さんや、長期の糖尿病罹患歴がある患者さんに多く見られます。

低血糖無自覚の患者さんには、血糖値の変動パターンを把握し、予防的な対応を心がけることが重要です。

また、低血糖リスクの高い時間帯には特に注意深く観察し、少しでも普段と様子が違うと感じたら血糖測定を行うようにしましょう。

患者さんやご家族にも低血糖無自覚について説明し、周囲の人の観察の重要性を伝えることも大切です👨👩👧

低血糖リスク患者さんの観察は、単に症状を見るだけでなく、治療内容、患者背景、食事、活動など多角的な視点で行うことが重要です。

日々の細やかな観察と適切な対応で、低血糖の発生を未然に防ぎましょう!💕

低血糖対応の理論を知ることも大切ですが、実際の臨床現場での事例から学ぶことはさらに価値があります。

ここでは、実際にあった低血糖対応の成功例と失敗例を紹介し、そこから学べる重要なポイントを解説します。

これらの事例を参考に、皆さんの臨床実践に活かしていただければ幸いです。実際の経験から学び、より良い看護につなげていきましょう!📚

Aさんは就寝前に中間型インスリンを使用していました。夜間巡視の際、看護師が普段とは違う寝息に気づき、声をかけたところ、反応が鈍く、顔面に冷や汗をかいていました。

-

すぐに血糖測定を実施 → 42mg/dLと低値

-

意識はあるが会話が不明瞭だったため、ブドウ糖ゲルを頬の内側に塗布

-

5分後に反応が良くなり、ブドウ糖含有飲料を200ml摂取してもらう

-

15分後に再測定 → 83mg/dLに回復

-

夜食としてクラッカー2枚を追加摂取

-

1時間後に再測定し、安定していることを確認

-

普段と異なる微細な変化(寝息の変化)に気づいたこと

-

意識レベルに応じた適切な糖質補給方法を選択したこと

-

初回対応後も継続的に観察し、追加の糖質補給を行ったこと

夜間低血糖は発見が遅れやすく、重症化するリスクが高いです。

定期的な巡視と、患者さんの普段の状態をよく知っておくことが重要です。

また、夜間は患者さんが低血糖症状に気づきにくいため、少しでも気になる点があれば血糖測定を行うことをためらわないようにしましょう💤

Bさんは腎機能低下(eGFR 38ml/min)があり、朝食後に低血糖症状が出現。血糖値は48mg/dLでした。

-

ブドウ糖15g経口摂取 → 15分後に血糖値68mg/dL

-

追加でジュース200mlを摂取 → 30分後に血糖値92mg/dL

-

昼食を通常通り摂取

-

昼食2時間後に再び冷や汗、ふらつきが出現 → 血糖値56mg/dL

-

再度糖質補給を行い、医師に報告

-

医師の指示で10%ブドウ糖液の持続点滴を開始

-

SU薬の中止と、6時間ごとの血糖測定を実施

-

24時間後に血糖値が安定し、点滴を終了

-

SU薬は作用時間が長く、特に腎機能低下患者では低血糖が遷延しやすい

-

一時的な糖質補給だけでは不十分で、持続的な対応が必要になることがある

-

高齢者や腎機能低下患者では、SU薬の減量や変更を検討する必要がある

SU薬による低血糖は、一度改善しても再発することが多いため、継続的な観察が重要です。

特に高齢者や腎機能低下患者では、24時間以上低血糖が遷延することもあるため、医師と連携し、適切な対応を行いましょう。

また、退院時には薬剤の見直しや患者教育も重要です⏰

Cさんは普段は自己管理ができていましたが、風邪症状で食欲不振となり、いつも通りインスリンを打ったものの、食事摂取量が大幅に減少。

看護師は食事摂取量の減少を確認しましたが、特に対応はしませんでした。

2時間後、同室者の呼びかけで訪室すると、Cさんは意識レベル低下状態でした。

| 失敗のポイント | 対策 |

|---|---|

| 食事摂取量減少のリスクを過小評価 | 食事摂取量が70%未満の場合は血糖測定を実施する |

| 患者の自己管理能力を過信 | 体調不良時は特に注意深く観察し、必要に応じてサポートする |

| 定期的な観察の不足 | 食後2時間など、低血糖リスクの高い時間帯には必ず観察を行う |

| 低血糖リスクの情報共有不足 | 申し送りや看護記録で低血糖リスク因子を明確に伝える |

この事例から学べることは、「いつもできている」という思い込みを避け、状況の変化に応じたリスク評価を行うことの重要性です。

特に食事摂取量の減少は低血糖の重要なリスク因子であり、インスリン使用患者では必ず対応を検討する必要があります。

また、低血糖リスクのある患者さんには、食事摂取量に応じたインスリン調整の方法を事前に指導しておくことも重要です。

体調不良時の対応についても、具体的に説明しておきましょう🔍

Dさんは認知症があり、食事摂取にムラがありました。

入院当初は低血糖を繰り返していましたが、多職種カンファレンスで情報共有と対策を行った結果、低血糖発生が大幅に減少しました。

-

:食事摂取量の記録と共有、定期的な血糖測定、低血糖症状の早期発見

-

:薬剤の調整(SU薬からDPP-4阻害薬への変更)、低血糖時の指示の明確化

-

:食べやすい食事形態の工夫、間食の適切な提供、栄養量の調整

-

:薬剤の相互作用チェック、低血糖リスクの評価、服薬タイミングの調整

-

:食事介助の工夫、異変の早期報告

多職種で情報共有することで、それぞれの専門性を活かした対策を講じることができました。

特に、食事摂取量に合わせた薬剤調整と、食べやすい食事の工夫が効果的でした。

チーム医療の成功には、定期的なカンファレンスと日々の情報共有が欠かせません。

低血糖リスクの高い患者さんについては、チーム全体で認識を共有し、それぞれの立場からできる対策を考えることが重要です👩⚕️👨⚕️👩🍳

低血糖イベントの記録は、その後の対応や治療方針の決定に重要な情報となります。

正確かつ簡潔に記録することを心がけましょう。

-

-

発見日時と発見者

-

発見のきっかけ(患者の訴え、巡視時の観察など)

-

発見時の患者の状態(意識レベル、症状など)

-

-

-

血糖値と測定時間

-

バイタルサイン

-

意識レベルの評価(JCSやGCSなど)

-

-

-

実施した処置(糖質補給の種類と量)

-

医師への報告内容と指示内容

-

処置後の再評価結果(血糖値、症状の変化)

-

-

-

食事摂取状況

-

薬剤(インスリン、内服薬)の使用状況

-

活動量の変化

-

その他の要因

-

-

-

観察計画

-

予防策

-

患者・家族への説明内容

-

記録の例:「22時30分巡視時、患者の寝息が荒いことに気づき声かけすると、反応鈍く冷汗あり。血糖測定実施し42mg/dL。ブドウ糖ゲル15g頬内に塗布。5分後に反応改善し、ブドウ糖飲料200ml摂取。15分後再測定で83mg/dL。クラッカー2枚追加摂取。当直医に報告し、2時間後の再測定指示あり。23時30分再測定で112mg/dL、症状消失。就寝前インスリンの減量を検討。」

このように具体的かつ簡潔に記録することで、チーム内での情報共有がスムーズになり、今後の低血糖予防にも役立ちます。

また、時系列に沿って記録することで、低血糖の経過と対応の適切さを評価することができます📝

実践事例から学ぶことで、理論だけでは得られない貴重な知識を得ることができます。

成功例からは効果的な対応方法を、失敗例からは注意すべきポイントを学び、日々の看護実践に活かしていきましょう。

患者さん一人ひとりの状況に合わせた個別的な対応が、低血糖の予防と適切な対応につながります💪

臨床現場では、低血糖対応について様々な疑問や迷いが生じることがあります。

特に新人看護師さんや、低血糖患者さんとの関わりが少ない方は、いざという時に「これでいいのかな?」と不安になることも多いでしょう。

ここでは、現場でよく聞かれる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。緊急時に自信を持って対応できるよう、ぜひ参考にしてくださいね!💡

意識のない患者さんを発見した場合、まず安全な体位(側臥位など)にして気道確保を行いましょう。

同時に応援を呼び、医師への連絡も速やかに行います。

その後の対応の流れは以下の通りです:

-

気道確保と体位の安定化(側臥位など)👉

-

応援要請と医師への連絡 📞

-

バイタルサインの確認 💓

-

可能であれば血糖測定を実施 📊

-

静脈路の確保(または既存のルートの確認)💉

-

医師の指示に基づき50%ブドウ糖液20〜40mlの静脈内投与

意識がない状態では経口摂取は誤嚥の危険があるため絶対に避けてください。

また、血糖測定ができない緊急時には、低血糖の可能性が否定できない場合はブドウ糖投与を優先することもあります。

意識レベルの改善が見られたら、再度血糖測定を行い、状態を評価します。

意識が回復しても、すぐには経口摂取を始めず、嚥下機能を確認してから慎重に対応しましょう。

特に夜間の当直帯など、マンパワーが少ない時間帯では、応援要請と役割分担が重要です。

事前に低血糖対応のシミュレーションを行っておくと、実際の緊急時にも冷静に対応できますよ🏥

【経口摂取可能な場合の代用品】

-

砂糖水(砂糖大さじ1〜2杯を水に溶かしたもの)

-

はちみつ(大さじ1杯程度)

-

清涼飲料水(コーラ、ジュースなど200ml程度)

-

角砂糖4〜5個

-

ジャム(大さじ1〜2杯)

【経口摂取困難な場合】

-

10%ブドウ糖液(50%ブドウ糖液がない場合)

-

20%ブドウ糖液

-

高濃度の糖を含む輸液製剤

ただし、α-グルコシダーゼ阻害薬(αGI)を服用している患者さんの場合は注意が必要です。

αGIは二糖類(砂糖など)の分解を阻害するため、砂糖やはちみつなどの効果が遅延します。

このような患者さんには、ブドウ糖(グルコース)を使用することが原則です。

緊急時に備えて、病棟や外来には必ずブドウ糖製剤(タブレットやゲル)を常備しておくことをお勧めします。

また、定期的に在庫確認を行い、使用期限切れがないようにチェックしましょう。

病院内で低血糖対応キットを作成し、各部署に配置しておくと良いでしょう。

キットには血糖測定器、ブドウ糖製剤、対応マニュアルなどを入れておくと便利です🧰

| 観察ポイント | 低血糖の特徴 | 高血糖の特徴 |

|---|---|---|

| 発症の速さ | 急激に発症することが多い ⚡ | 比較的緩やかに進行する |

| 皮膚の状態 | 冷や汗、湿潤、蒼白 💧 | 乾燥、熱感、紅潮 🔥 |

| 口渇・多飲 | あまり見られない | 顕著に見られる 🥤 |

| 呼吸 | 通常は変化なし | 深く大きい呼吸(クスマウル呼吸)がみられることも |

| 振戦 | 手指の細かい震え 👋 | あまり見られない |

| 意識レベル | 急激に低下することがある | 緩やかに低下することが多い |

| 空腹感 | 強い空腹感を訴えることが多い 🍽️ | あまり見られない |

| 尿量 | 通常〜減少 | 増加(多尿)🚽 |

| アセトン臭 | なし | 重症の場合あり(甘酸っぱい臭い)👃 |

これらの症状は典型的なものですが、個人差があり、必ずしもすべての症状が現れるわけではありません。

特に高齢者や低血糖を繰り返している患者さんでは、典型的な症状が現れにくいことがあります。

また、低血糖と高血糖が同時に疑われる場合や、症状だけでは判断が難しい場合は、必ず血糖測定を行って確認しましょう。

血糖測定は簡便で迅速に結果が得られるため、症状がある場合は積極的に測定することをお勧めします。

特に注意が必要なのは、低血糖と高血糖の両方で意識障害が起こりうることです。

意識障害がある場合は、まず低血糖を疑って対応し、血糖測定で確認することが基本です。

低血糖であれば迅速な対応が必要ですが、高血糖であれば医師に相談して適切な治療を行います🩺

-

-

初回投与から15分後に血糖値と症状を再評価

-

改善が見られない場合は、同量のブドウ糖を追加投与

-

経口摂取が難しい場合は静脈内投与に切り替え

-

-

-

医師と相談し、10%ブドウ糖液などの持続点滴を検討

-

投与速度は医師の指示に従う(通常100〜200ml/時)

-

-

-

薬剤性低血糖(特にSU薬)の場合、作用時間が長いことを考慮

-

インスリノーマなどの内因性の原因も考慮

-

肝機能障害や腎機能障害による薬剤代謝遅延の可能性

-

-

-

低血糖様症状を呈する他の疾患(脳血管障害など)の可能性

-

血糖測定器の不具合の可能性

-

測定手技の問題(血液量不足など)

-

血糖値が改善しない場合は、必ず医師に報告し、指示を仰ぎましょう。

特にSU薬による低血糖は遷延することが多く、24時間以上継続的な対応が必要になることもあります。

また、低血糖の症状が続くにもかかわらず血糖値が正常範囲にある場合は、機能性低血糖(反応性低血糖)の可能性もあります。

この場合も医師に相談し、適切な対応を検討しましょう。

重要なのは、患者さんの状態を継続的に観察し、バイタルサインや意識レベルの変化に注意することです。

血糖値だけでなく、全身状態を総合的に評価しましょう🔎

-

-

発見日時と発見のきっかけ

-

患者の症状と訴え(冷や汗、振戦、意識レベルなど)

-

測定した血糖値と測定時間

-

バイタルサイン

-

-

-

投与した糖質の種類と量(例:ブドウ糖15g経口摂取)

-

投与時間と投与方法

-

医師への報告内容と指示内容

-

他のスタッフとの連携状況

-

-

-

再測定した血糖値と測定時間

-

症状の変化

-

意識レベルの変化

-

追加対応の有無

-

-

-

食事摂取状況(欠食、摂取量減少など)

-

薬剤投与状況(インスリン、内服薬の種類と量)

-

活動量の変化

-

その他の要因(ストレス、感染症など)

-

-

-

観察計画(頻度、注目すべきポイント)

-

予防策(食事調整、薬剤調整など)

-

患者・家族への説明内容と反応

-

多職種への連絡事項

-

記録は時系列に沿って簡潔かつ具体的に記載することが重要です。

数値や具体的な症状を記載し、主観的な表現は避けましょう。

例えば、「10:30、食堂で患者が『ふらふらする』と訴え、冷や汗と手指の震えあり。血糖測定実施し48mg/dL。ブドウ糖タブレット4錠(15g)摂取。当直医に報告し経過観察の指示あり。10:45再測定で血糖値82mg/dL、症状消失。昼食前に再測定の予定。朝食摂取量30%程度であり、インスリン量と食事摂取のバランスについて患者と相談。」のように記載するとよいでしょう。

適切な記録は、チーム内での情報共有や今後の低血糖予防に役立ちます。

また、医療安全の観点からも重要ですので、漏れのないように心がけましょう✍️

低血糖対応は緊急性が高く、迅速かつ適切な判断が求められます。

これらのQ&Aを参考に、自信を持って対応できるようになりましょう。

また、定期的に院内研修やシミュレーションを行うことで、チーム全体の対応力を高めることも大切です。

患者さんの安全を守るため、知識と技術を常にアップデートしていきましょう!💪

低血糖対応で患者さんの命を守るために 💖

低血糖は迅速かつ適切な対応が求められる緊急事態です。

この記事でご紹介した知識とテクニックを活用して、患者さんの安全を守りましょう。

低血糖の症状を見逃さない観察眼、意識レベルに応じた適切な対応、正確なブドウ糖投与の方法、そして多職種連携による予防策-これらすべてが患者さんの命を守るために重要です。

特に新人看護師の皆さんは、低血糖対応に不安を感じることもあるかもしれませんが、基本的な流れを押さえ、先輩看護師や医師と連携することで適切に対応できるようになります。

定期的にシミュレーションを行い、実践力を高めていきましょう。

低血糖は予防できる合併症です。

日々の細やかな観察と適切なケアで、患者さんの安全な療養生活をサポートしていきましょう🌟