「インシデントレポートってどう書けばいいの?」「6W1Hって何?」そんな疑問を抱えている看護師さんも多いのではないでしょうか🩺✨

医療現場でのミスを防ぐために欠かせないインシデントレポートですが、初めて書くとなると戸惑うこともありますよね。

インシデントを起こしただけでも焦るのに、そこにきてまたインシデントレポートを書かなくてはならない…はぁ~と考えただけで溜息が出ます😨

しかし、実はポイントを押さえれば誰でもスムーズに書けるんです!

この記事では:

- インシデントレポートの目的と重要性

- 6W1Hを使った具体的な書き方

- なぜなぜ分析の手順とポイント

- 再発防止に役立つ改善策の考え方

- 記載例

が分かりますよ♪

この記事では、インシデントレポートの基本的な書き方から、再発防止に役立つ「なぜなぜ分析」の方法、そして具体的な改善策までを4つのステップでわかりやすく解説します。

記載例もご紹介するので、これを読めば自信を持ってレポートを作成できるようになりますよ😊

インシデントレポートの基本とは?初心者看護師向け解説✨

インシデントレポートは、医療現場で働く看護師にとって欠かせないツールです。

医療ミスを未然に防ぎ、患者さんの安全を守るために重要な役割を果たします。

しかし、「インシデントレポートって何?」「アクシデントとはどう違うの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

ここでは、初心者看護師さん向けにインシデントレポートの基本をわかりやすく解説します😊

インシデントレポートとは何か?

インシデントレポートとは、医療現場で発生した「医療ミスにつながる可能性がある出来事」を記録する報告書のことです。

例えば、薬の投与ミスや患者さんの転倒など、重大な事故には至らなかったものの、リスクがあった事象が対象となります。

目的:

- 医療ミスの原因を分析し、再発防止策を講じること

- 職場全体で情報を共有し、安全意識を高めること

特徴:

- 患者さんに直接的な影響がない場合でも記録する

- 主観ではなく、事実を客観的に記載する

インシデントレポートは、反省文や始末書ではありません。

あくまで「未来の安全を守るためのツール」として活用されます❤

インシデントとアクシデントの違いを理解しよう

インシデントとアクシデントは似たような言葉ですが、医療現場では明確に区別されています。

以下の表で違いを確認してみましょう👇

| 項目 | インシデント | アクシデント |

|---|---|---|

| 定義 | 医療ミスにつながる可能性がある出来事 | 実際に患者さんに影響を与えた医療事故 |

| 影響度 | 患者さんに直接的な被害はない | 患者さんに治療や経過観察が必要な被害が発生 |

| 例 | 薬の投与量を間違えそうになったが未遂 | 薬の投与量を間違え、患者さんに副作用が発生 |

| 目的 | 再発防止のための記録 | 事故対応と原因究明 |

インシデントは「ヒヤリ・ハット」とも呼ばれることがあり、アクシデントはより深刻な事態を指します。

看護師としては、どちらも適切に対応することが求められます。

看護師がインシデントレポートを書く理由

インシデントレポートを書く理由は、医療現場の安全性を向上させるためです。

以下のポイントを押さえておきましょう😊

1. 再発防止:

インシデントレポートを通じて、問題の原因を分析し、同じミスを繰り返さないための対策を立てます。

2. チームでの情報共有:

レポートを職場全体で共有することで、他のスタッフも注意を払うようになります。これにより、医療ミスの予防につながります。

3. 安全文化の醸成:

インシデントレポートを活用することで、職場全体で「安全第一」の意識を高めることができます。

これは患者さんの信頼を得るためにも重要です。

インシデントレポートは、看護師としての成長にもつながる大切なツールです。

積極的に活用して、より安全な医療環境を築いていきましょう🌟

インシデントレポートの目的と重要性|医療ミスを防ぐためにできること💡

インシデントレポートは、医療現場で働く看護師にとって欠かせないツールです。

医療ミスを未然に防ぎ、患者さんの安全を守るために重要な役割を果たします。

しかし、「具体的にどんな目的があるの?」「なぜチームで共有する必要があるの?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。

ここでは、インシデントレポートの目的や重要性について詳しく解説します😊

インシデントレポートの目的とは?

インシデントレポートの最大の目的は、医療ミスの再発防止です。以下のポイントを押さえておきましょう❤

-

再発防止:

インシデントレポートを記載することで、問題の原因を分析し、同じミスを繰り返さないための対策を立てます。 -

事実の共有:

発生した事象を客観的に記録し、職場全体で情報を共有することで、他のスタッフも注意を払うようになります。 -

安全文化の醸成:

インシデントレポートを活用することで、職場全体で「安全第一」の意識を高めることができます。

重要なのは、インシデントレポートが「反省文」や「責任追及」のためのものではないという点です。

あくまで、未来の安全を守るためのツールとして活用されます。

医療現場での安全性向上に役立つ理由

インシデントレポートは、医療現場の安全性を向上させるために以下のような役割を果たします😊

-

原因分析と対策:

レポートを通じて、インシデントの原因を深掘りし、根本的な問題を解決するための対策を講じます。これにより、医療ミスの発生を未然に防ぐことができます。 -

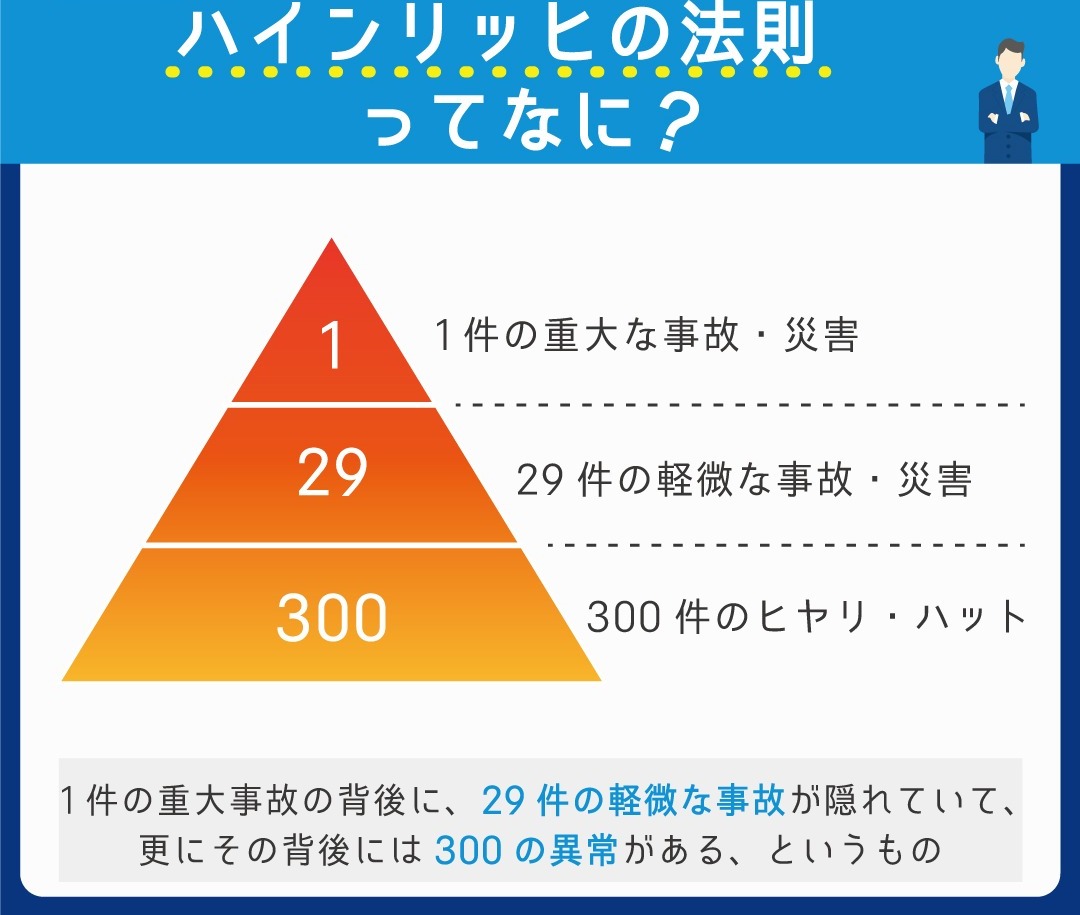

ハインリッヒの法則の実践:

「1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故と300件のインシデントがある」という法則に基づき、インシデントを記録することで重大事故を防ぐことが可能です。

-

透明性の確保:

インシデントレポートを活用することで、医療現場の透明性が高まり、患者さんが安心して医療を受けられる環境を作ることができます。

インシデントレポートは、医療現場の「安全の土台」を支える重要なツールと言えるでしょう❤

チームで共有することの重要性

インシデントレポートは、個人で完結するものではなく、チーム全体で共有することが大切です。

その理由を以下にまとめました👇

| 共有の目的 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 情報の共有 | 他のスタッフが同じミスを防ぐための注意喚起となる。 |

| 意識の向上 | チーム全体で安全意識が高まり、医療ミスの予防につながる。 |

| コミュニケーションの強化 | ミーティングなどで意見交換を行うことで、チームの連携が強化される。 |

| 学びの機会 | インシデントを共有することで、他のスタッフも学びを得ることができる。 |

特に、部署ミーティングやカンファレンスでインシデントレポートを共有することは、チーム全体の成長にもつながります。

責任追及ではなく、未来の安全を守るための「学びの場」として活用しましょう😊

インシデントレポートは、医療現場の安全性を高めるための重要なツールです。

目的を理解し、チームで共有することで、患者さんにとってもスタッフにとっても安心できる環境を作ることができます。

インシデントレポートの記載例とテンプレート|すぐに使える実践ガイド📋

インシデントレポートを書く際、「何をどう書けばいいのかわからない」と悩む看護師さんも多いのではないでしょうか?

そんなときに役立つのが、テンプレートや記載例です。

これらを活用することで、効率的に、そして正確にレポートを作成することができます😊

ここでは、テンプレートの活用方法や具体的な記載例について詳しく解説します!

テンプレートの活用方法|効率的に書くためのツール

テンプレートを活用することで、インシデントレポート作成の負担を大幅に軽減できます。

以下のポイントを押さえて、効率的に活用しましょう✏

-

フォーマットの統一:

テンプレートを使うことで、記載内容が統一され、読み手が情報をスムーズに理解できます。

(大体の病院にはフォーマットがあるはずです!) -

記載漏れを防ぐ:

テンプレートには必要な項目がすべて含まれているため、重要な情報を記載し忘れるリスクが減ります。 -

6W1Hをベースに:

テンプレートには「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「Whom(誰に)」「Why(なぜ)」「What(何を)」「How(どのように)」の6W1Hが組み込まれているものが多く、これを意識することで簡潔でわかりやすいレポートが作成できます。

以下は、一般的なテンプレートの構成例です👇

| 項目 | 記載内容 |

|---|---|

| 日時(When) | インシデントが発生した日時を記載します。 |

| 場所(Where) | 発生場所(例: 病棟、ナースステーションなど)を具体的に記載します。 |

| 関係者(Who) | インシデントに関与したスタッフや患者を特定します(匿名化が推奨されます)。 |

| 内容(What) | 何が起きたのか、事実を簡潔に記載します。 |

| 原因(Why) | なぜそのインシデントが発生したのか、背景や要因を分析します。 |

| 対応(How) | 発生後にどのような対応を行ったのかを記載します。 |

テンプレートを使うことで、これらの項目を漏れなく記載できるので安心ですね😊

記載例をチェック!初心者でも簡単に書けるフォーマット

具体的な記載例を参考にすることで、初心者でもスムーズにインシデントレポートを作成できます。

以下に、よくあるシチュエーションの記載例を紹介します📋

-

記載例1:点滴の取り違え

日時: 2025年4月19日 午前9時

場所: 病棟のナースステーション

関係者: 看護師A、患者B、患者C

内容:

患者Bに点滴を施行する際、看護師Aが誤って患者Cの点滴バッグを使用した。患者Cの点滴バッグには異なる薬剤が含まれており、患者Bの治療計画に適合しない内容だった。点滴施行後、看護師Aが点滴バッグのラベルを確認した際に誤りに気づいた。患者Bには点滴開始後の体調不良や異常は認められなかった。原因:

- 点滴バッグのラベル確認を怠ったこと。

- ナースステーション内で点滴バッグの保管場所が混在していたため、患者ごとの区分が不明確だった。

対応:

- 主治医への報告: 誤投与の内容、患者Bの状態を速やかに報告。

- 患者Bの経過観察: 点滴施行後の体調不良や異常がないか、定期的にバイタルサインを測定し、経過を観察。

- 再発防止策: ナースステーション内の点滴バッグ保管方法を見直し、患者ごとに明確な区分を設ける。ラベル確認の手順を再教育し、ダブルチェック体制を強化。

患者の状態:

点滴施行後の体調不良は訴えず、バイタルサインも安定している。主治医の指示に基づき、経過観察を継続中。

記載例2:患者の転倒

日時: 2025年4月19日 午後8時

場所: 病室内

関係者: 看護師C、患者D

内容:

患者D(80歳、男性)がベッドから降りようとした際、足を滑らせ転倒。転倒時に床頭台に頭部をぶつけ、軽度の打撲を負った。患者Dは転倒後に「頭が少し痛い」と訴えたが、意識は清明であり、その他の症状は認められなかった。転倒時、ベッド柵が下がったままであったことが確認された。原因:

- ベッド柵が下がったままの状態で放置されていた。

- 夜間の患者の離床行動に対する見守りが不十分だった。

対応:

- 患者の状態確認: 転倒直後にバイタルサイン(血圧、脈拍、体温、意識状態)を測定。頭部の打撲部位を視診し、腫れや出血の有無を確認。

- 主治医への報告: 転倒状況、患者の状態、打撲の程度を詳細に報告。主治医の指示に基づき、経過観察を実施。

- 環境整備: ベッド柵を常時上げるよう指導し、患者のベッド周囲の安全確認を徹底。夜間の離床時にはナースコールを使用するよう患者に説明。

- 再発防止策: 転倒リスクの高い患者に対する夜間の見守り体制を強化。転倒防止のための教育をスタッフ間で共有。

患者の状態:

頭部の軽度の打撲が認められるが、意識は清明であり、その他の異常はなし。バイタルサインは安定している。主治医の指示に基づき、経過観察を継続中。

これらの例を参考に、自分の職場の状況に合わせてアレンジしてみてくださいね❤

インシデントレポートを書く際の注意点|失敗しないためのポイント🔍

インシデントレポートは、医療現場での安全性を向上させるために欠かせないツールです。

しかし、書き方を間違えると、正確な情報共有や再発防止策の立案が難しくなってしまいます。

ここでは、インシデントレポートを書く際に注意すべきポイントを詳しく解説します😊

主観を排除して事実を記載する方法

インシデントレポートを書く際には、主観を排除し、客観的な事実のみを記載することが重要です。

以下の方法を参考にしてください。

-

見たままの状況を記載する:

自分が直接確認した事実のみを記載し、推測や感情を含めないようにします。例えば、「患者がベッドの横に倒れているのを発見した」と記載するのはOKですが、「患者が転倒した」と書くのは推測になるためNGです。 -

具体的な数値や時刻を記載する:

時間や数値を明確に記載することで、状況がより正確に伝わります。例えば、「午前9時15分に点滴を開始し、午後1時に終了しているのを確認」といった具体的な記述が望ましいです。 -

第三者の視点で書く:

自分の感情や意見を排除し、あくまで第三者が読んでも理解できる内容にすることが大切です。

推測や反省文を避ける理由

インシデントレポートは反省文ではなく、再発防止のための報告書です。

推測や反省文を避ける理由を以下にまとめました🔍

-

正確な原因分析ができなくなる:

推測や感情が含まれると、事実が曖昧になり、原因の特定や対策の立案が困難になります。 -

情報共有の妨げになる:

主観的な記述があると、他のスタッフが状況を正確に理解できず、再発防止策が効果的に機能しない可能性があります。 -

責任追及の誤解を招く:

感情的な記述や反省文が含まれると、インシデントレポートが責任追及のための書類と誤解されることがあります。これにより、報告をためらうスタッフが出てくる可能性もあります。

以下は、推測や反省文を避けた記載例です👇

| NG例 | OK例 |

|---|---|

| 「患者が転倒したと思われる。」 | 「患者がベッドの横に倒れているのを発見した。」 |

| 「確認したつもりだったがミスをした。」 | 「患者Aに薬Xを投与する際、ラベル確認を怠ったため、薬Yを誤って投与した。」 |

書き忘れを防ぐためのチェックリスト

インシデントレポートを書く際に、必要な情報を漏れなく記載するためのチェックリストを活用しましょう📋

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 日時(When) | インシデントが発生した日時を記載しましたか? |

| 場所(Where) | 発生場所を具体的に記載しましたか? |

| 関係者(Who/Whom) | インシデントに関与したスタッフや患者を特定しましたか? |

| 内容(What) | 何が起きたのか、事実を簡潔に記載しましたか? |

| 原因(Why) | なぜそのインシデントが発生したのか、背景や要因を分析しましたか? |

| 対応(How) | 発生後にどのような対応を行ったのかを記載しましたか? |

| 数値や時刻 | 時間や数値を具体的に記載しましたか? |

| 推測や感情の排除 | 推測や感情的な記述を避け、客観的な事実のみを記載しましたか? |

このチェックリストを活用することで、記載漏れを防ぎ、正確でわかりやすいインシデントレポートを作成することができます😊

インシデントレポートで再発防止!なぜなぜ分析の活用法を紹介🔄

インシデントレポートを活用して再発防止策を立てる際に、重要な役割を果たすのが「なぜなぜ分析」です。

この手法は、問題の根本原因を明らかにし、効果的な改善策を導き出すために非常に有効です😊

ここでは、なぜなぜ分析の基本から、具体的な活用方法、そして分析結果を活かした改善策の立案までを詳しく解説します!

なぜなぜ分析とは?トヨタ式の問題解決法

「なぜなぜ分析」とは、トヨタ自動車が開発した問題解決手法で、発生した問題の根本原因を追究し、再発防止策を立てるための方法です。

この手法では、「なぜ?」を繰り返し問いかけることで、表面的な原因ではなく、問題の真因(根本原因)にたどり着くことを目指します🔍

- 目的: 問題の再発を防ぐために、根本原因を特定する。

- 特徴: 表面的な原因ではなく、深層にある真因を明らかにする。

- 手順: 一般的には「なぜ?」を5回繰り返すことが推奨されていますが、問題の複雑さに応じて回数は柔軟に調整します。

例えば、患者さんの転倒事故が発生した場合の「なぜなぜ分析」の流れは以下の通りです👇

| なぜ?の回数 | 問い | 答え |

|---|---|---|

| 1回目 | なぜ患者さんが転倒したのか? | ベッド柵が下がっていたから。 |

| 2回目 | なぜベッド柵が下がっていたのか? | 夜勤中に看護師が確認を怠ったから。 |

| 3回目 | なぜ確認を怠ったのか? | 夜勤業務が多忙で、チェックリストを使用していなかったから。 |

| 4回目 | なぜチェックリストを使用していなかったのか? | チェックリストの存在が周知されていなかったから。 |

| 5回目 | なぜ周知されていなかったのか? | 新人教育の際に説明が不足していたから。 |

このように、問題の根本原因を明確にすることで、効果的な対策を立てることができます😊

インシデントの根本原因を探る方法

インシデントの根本原因を探るためには、なぜなぜ分析だけでなく、他の分析手法も併用することが効果的です。

以下の方法を活用して、より深く原因を追究しましょう🔍

-

出来事流れ図の作成:

インシデント発生までの業務の流れを時系列で整理し、関与した人物や使用した機器などを可視化します。これにより、どの段階で問題が発生したのかを特定しやすくなります。 -

RCA(Root Cause Analysis):

根本原因分析の一種で、問題の真因を特定するための体系的な手法です。特に医療現場では、インシデントやアクシデントの再発防止に広く活用されています。 -

ヒヤリング:

インシデントに関与したスタッフや目撃者への聞き取りを行い、現場の状況や背景を詳しく把握します。これにより、表面的な原因だけでなく、潜在的な要因も明らかにできます。

これらの方法を組み合わせることで、インシデントの原因を多角的に分析し、より効果的な再発防止策を立案することが可能です😊

分析結果を活かした改善策の立案

分析結果をもとに改善策を立案する際には、以下のポイントを押さえることが重要です🔧

-

具体的で実行可能な対策を立てる:

改善策は、現場で実行可能であることが大前提です。例えば、「夜勤業務の際にチェックリストを必ず使用する」といった具体的な行動指針を設定します。 -

優先順位をつける:

複数の原因が特定された場合は、影響度や実行の難易度を考慮して、優先順位をつけて対策を実施します。 -

効果を評価する:

対策を実施した後は、その効果を定期的に評価し、必要に応じて改善を加えます。例えば、チェックリストの使用状況をモニタリングし、遵守率を確認するなどの方法があります。

以下は、改善策の例を表にまとめたものです👇

| 原因 | 改善策 |

|---|---|

| 夜勤中の確認不足 | チェックリストの使用を義務化し、定期的に教育を実施する。 |

| チェックリストの周知不足 | 新人教育プログラムにチェックリストの説明を追加する。 |

| 業務の多忙さ | 夜勤スタッフの増員や業務分担の見直しを行う。 |

これらの改善策を実行することで、インシデントの再発を効果的に防止することができます❤

インシデントレポートを活用したなぜなぜ分析は、医療現場の安全性を向上させるための強力なツールです。

問題の根本原因を明らかにし、具体的な改善策を立案することで、同じインシデントの再発を防ぐことができます。

インシデントレポートで医療現場の安全を守ろう!🌟

インシデントレポートは、医療ミスを未然に防ぎ、患者さんの安全を守るための重要なツールです。

この記事で紹介した「なぜなぜ分析」と「改善策の4ステップ」を活用することで、インシデントの再発防止に向けた具体的な行動が取れるようになります。

医療現場では、誰もがミスを完全に防ぐことは難しいですが、インシデントレポートを通じて原因を分析し、改善策を実行することで、より安全な環境を作り出すことができます。

ぜひ、日々の業務に役立ててくださいね😊