「差し込み便器の使い方がよくわからない…」「仰臥位や側臥位ってどういう体勢だっけ?」と悩んでいませんか?👩⚕️

看護師として日々の介護現場で、正しい知識とスムーズな介助が求められる中、差し込み便器の使用方法をしっかり理解しておくことはとても大切です。

実は、差し込み便器の使い方にはいくつかのポイントがあり、体位や準備物、注意点を押さえることで、患者さんにとっても介助者にとっても快適なケアが可能になります✨

この記事では、以下のことが分かりますよ♪

- 仰臥位・側臥位・端座位での差し込み便器の使い方

- 使用時の注意点や準備物

- 男性・女性別の介助ポイント

- 差し込み便器を使った後の清掃方法

差し込み便器の使い方とは?基本を押さえよう✨

差し込み便器は、寝たきりの方やトイレへの移動が難しい方にとって、排泄をサポートする大切な道具です。

この記事では、差し込み便器の基本的な役割や対象者、そして使用するメリットについて詳しく解説します。

看護師として、患者さんの快適な排泄を支援するために、ぜひ知識を深めてくださいね😊

差し込み便器とは?その役割と対象者

差し込み便器は、ベッド上で排泄を行うための福祉用具で、以下のような方々に使用されます:

| 対象者 | 利用場面 | メリット |

|---|---|---|

| 怪我や病気で寝たきりの方 | 骨折や手術後、トイレへの移動が困難な場合 | ベッド上で排泄可能。身体への負担を軽減。 |

| 認知症の方 | トイレの場所が分からない、排泄タイミングを認識できない場合 | 失禁や不適切な場所での排泄を予防。 |

| リハビリ中の方 | 一時的にトイレへの移動が制限される場合 | 排泄の負担を軽減し、リハビリに集中できる環境を提供。 |

差し込み便器は、患者さんの尊厳を守りながら、快適な排泄をサポートするための重要なツールです。

素材や形状もさまざまで、患者さんの状態に合わせて選ぶことができます。

差し込み便器を使うメリット

差し込み便器を使用することで、患者さんと介助者の双方に以下のようなメリットがあります:

-

患者さんの身体的負担を軽減

トイレへの移動が不要になるため、体力の消耗を抑えられます。また、寝たままの姿勢で排泄が可能なので、腰や足への負担も少なくなります。 -

プライバシーと尊厳の保持

カーテンや毛布を使って視線を遮ることで、患者さんが安心して排泄できる環境を作れます。これにより、精神的な負担も軽減されます。 -

介助者の負担軽減

差し込み便器を使用することで、夜間のトイレ介助や移動のサポートが不要になり、介助者の負担が軽くなります。 -

衛生的な排泄

排泄物が肌に触れないため、スキントラブルや感染リスクを軽減できます。また、後処理もスムーズに行えます。

差し込み便器は、患者さんの快適な生活を支えるだけでなく、介助者にとっても大きな助けとなるアイテムです。

正しい使い方を知ることで、より良いケアを提供できますよ✨

仰臥位・側臥位・端座位での差し込み便器の使用方法📖

差し込み便器は、患者さんの体位に応じて使い方が異なります。

仰臥位、側臥位、端座位のそれぞれの体位に合わせた使用方法を理解することで、より快適で安全な排泄介助が可能になります。

ここでは、各体位における具体的な使用方法を解説します😊

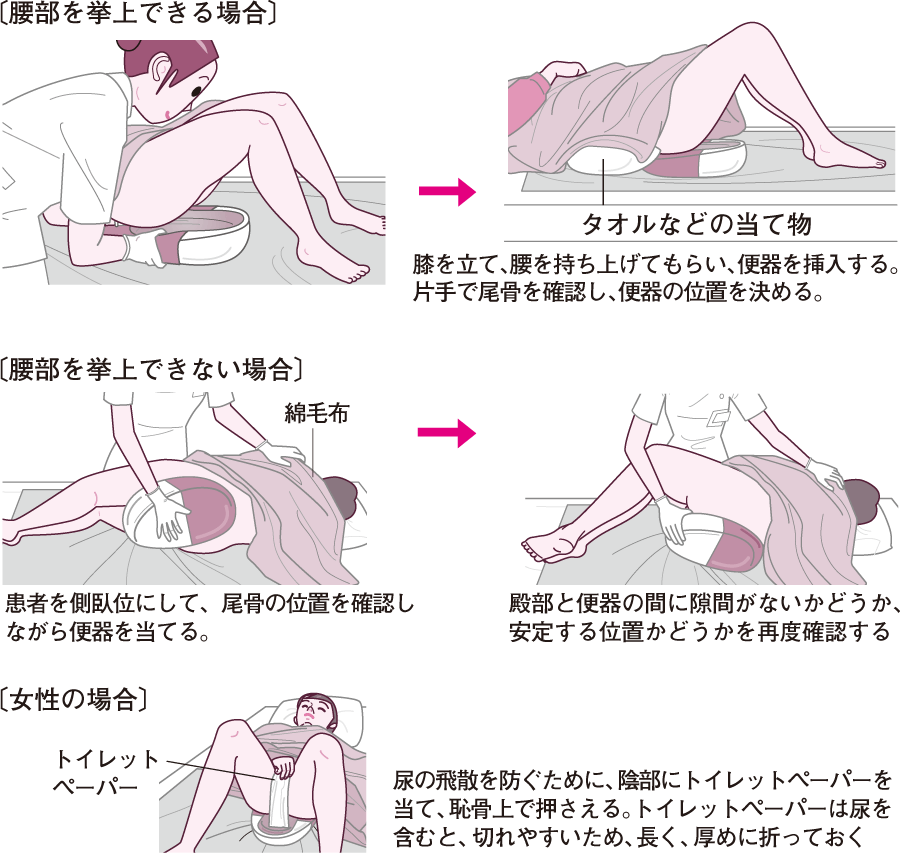

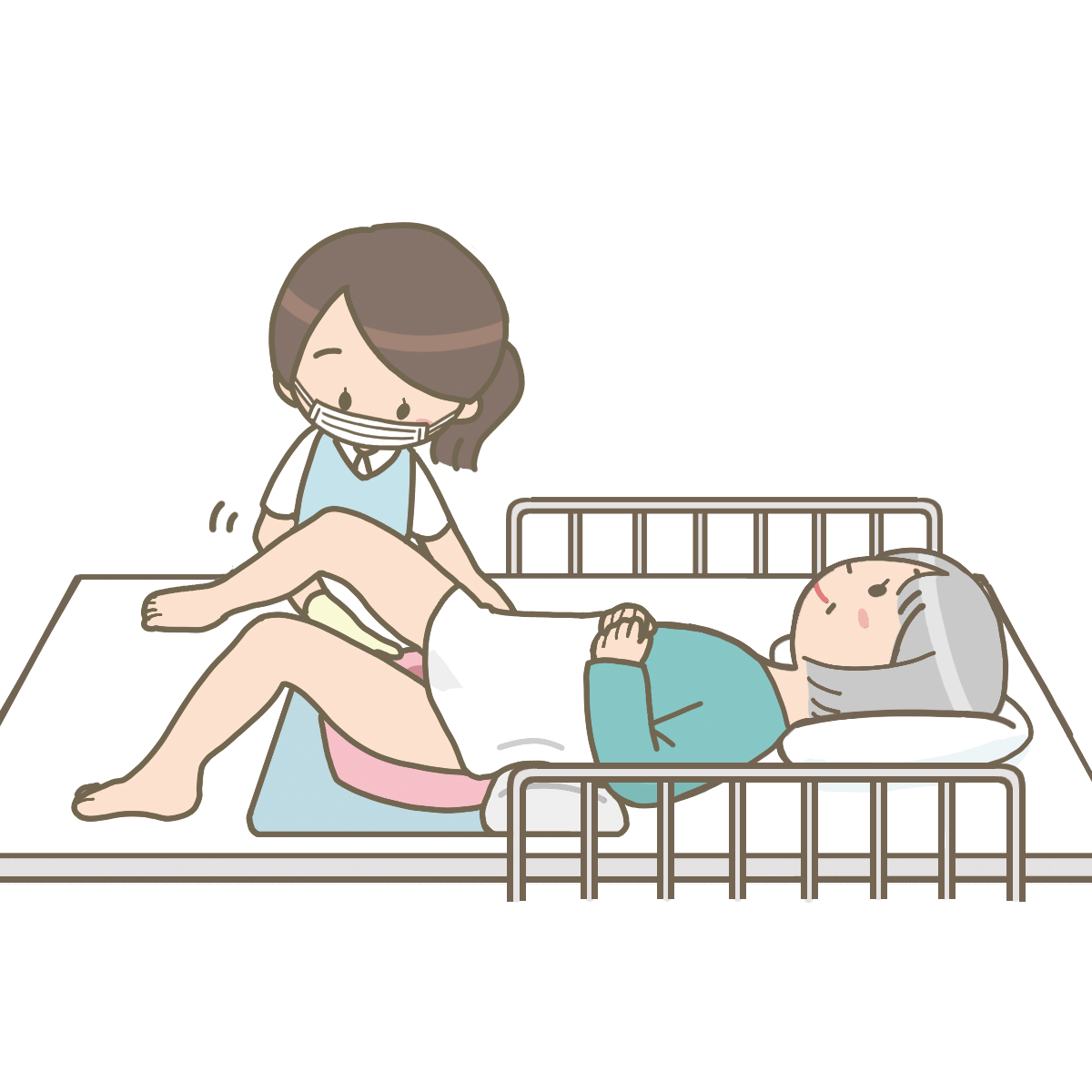

仰臥位での使用方法:寝たままの排泄をサポート

この体位は、寝たきりの方や腰を上げる動作が可能な方に適しています。

手順

1.準備

- ベッドの腰部分に防水シートを敷きます。

- 差し込み便器を温めておくと、冷たさによる不快感を軽減できます。

2.便器の挿入

- 患者さんに「1、2、3で腰を上げてください」と声をかけ、腰を軽く持ち上げてもらいます。

- 便器を臀部の中央(肛門の下)に差し込みます。

3.排泄時の配慮

- 腹部をタオルで覆い、プライバシーを守ります。

- 排泄が終わるまで患者さんを一人にし、ナースコールを手元に置いておきます。

ポイント

- 腰を上げるのが難しい場合は、側臥位にして便器を挿入し、その後仰臥位に戻します。

側臥位での使用方法:横向きでの介助のコツ

側臥位(そくがい)は、患者さんが横向きに寝た状態のことを指します。この体位は腰を上げることが難しいや片麻痺のある方に適しています。

手順

1.準備

- 患者さんを横向きに寝かせ、患側を下にします。

- 防水シートを敷き、便器を温めておきます。

2.便器の挿入

- 便器を臀部の中央に密着させるように挿入します。

- 位置を確認しながら、ゆっくり仰臥位に戻します。

3.排泄時の配慮

- 下半身をタオルで覆い、プライバシーを守ります。

- 患者さんの姿勢が安定するようにクッション使用します。

ポイント

- 健側の手でベッド柵につかまるよう指示すると、安定した姿勢が保てます。

看護rooより画像引用

端座位での使用方法:座った状態での排泄

端座位は、患者さんがベッドの端に座った状態のことを指します。

この体位は、座位が可能な方やリハビリ中の方に適しています。

手順

1.準備

- ベッドの高さを調整し、患者さんが足を床につけられるようにします。

- 差し込み便器を準備し、必要に応じて手すりを設置します。

2.便器の使用

- 患者さんに便器の位置を確認してもらい、座った状態で使用します。

- 必要に応じて介助を行い、便器を安定させます。

3.排泄後の配慮

- 排泄後は便器を取り外し、清潔を保つために陰部を拭きます。

- 必要に応じて手洗いや換気を行います。

ポイント

- 端座位は、患者さんの排泄自立を促進する体位として有効です。

これらの方法を活用することで、患者さんの快適な排泄をサポートできます。体位に応じた適切な介助を心がけてくださいね❤

差し込み便器を使う際の準備と注意点🔍

差し込み便器を使用する際には、利用者の快適さと安全を確保するために、いくつかの準備と注意点を押さえる必要があります。

ここでは、使用前の便器の温め方、プライバシー保護の工夫、そして介助者が気を付けるべきポイントについて詳しく解説します😊

使用前に便器を温める理由

便器を温めることは、利用者の快適さを向上させるために重要です。

冷たい便器が肌に触れると、不快感を与えるだけでなく、排泄意欲が減少する可能性があります。

| 温める理由 | 具体的な方法 | メリット |

|---|---|---|

| 冷感による排泄意欲の低下を防ぐ | お湯やスチームで便器を温める | 排泄をスムーズに行える環境を提供 |

| 肌への刺激を軽減 | 骨への当たりを柔らかくするために便器にカバーをかける | 高齢者や痩せた患者の不快感を軽減 |

| 季節を問わず快適さを確保 | 冬場だけでなく、夏場でも冷たさを感じる方への配慮 | 利用者の心理的負担を軽減 |

温めた便器を使用することで、利用者が安心して排泄できる環境を整えることができます。

プライバシー保護のための工夫

排泄は非常にデリケートな行為であり、利用者の尊厳を守るためにプライバシー保護が欠かせません。

以下の工夫を取り入れることで、利用者が安心して排泄できる環境を提供できます。

具体的な工夫

- カーテンや仕切りの使用

利用者の周囲を仕切ることで、視線を遮りプライバシーを確保します。 - 声かけと確認

介助を始める前に、利用者に声をかけて同意を得ることで安心感を与えます。 - 環境の整備

室内の換気や臭気対策を行い、快適な空間を提供します。

| 工夫 | 目的 |

|---|---|

| カーテンや仕切りを使用 | 利用者の尊厳とプライバシー保護 |

| 声かけと確認 | 利用者の安心感を向上 |

| 室内の換気と臭気対策 | 快適な環境を提供 |

これらの工夫を取り入れることで、利用者が安心して排泄できる環境を整えることができます。

介助者が気を付けるべきポイント

介助者は、利用者の安全と快適さを確保するために、以下の点に注意する必要があります。

注意点

- 無理な力を加えない

差し込み便器を挿入する際は、優しく丁寧に行い、利用者に痛みや不快感を与えないようにします。 - 腰への負担を軽減

ベッドの高さを調整し、介助者自身の体への負担を軽減します。 - 利用者の状態を観察

排泄中は利用者の顔色や表情の変化に注意し、異常があればすぐに対応します。

| 注意点 | 目的 |

|---|---|

| 無理な力を加えない | 利用者の安全と快適さを確保 |

| ベッドの高さを調整 | 介助者の体への負担を軽減 |

| 状態を観察し異常時に対応 | 利用者の安全を守る |

介助者がこれらのポイントを守ることで、より丁寧で安全な排泄介助を提供することができます。

これらの準備と注意点を押さえることで、利用者にとって快適で安心な排泄環境を提供できます。

ポチッとLINEで「おしごと診断」♪

ここで、「差し込み便器」のお勉強を一旦休憩!

LINEで「おしごと診断」をしてみませんか?

あなたに合う仕事や職場を知ることができて楽しいですよ!

特に、「自分に合う仕事・職場を見つけたい…」という方、必見です♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

男性・女性別の差し込み便器の使い方のポイント👩⚕️👨⚕️

差し込み便器の使用方法は、男性と女性で注意すべきポイントが異なります。

それぞれの身体構造や排泄の特性に合わせた適切な介助を行うことで、利用者の快適さと安全を確保できます。

以下では、男性と女性それぞれの場合の注意点を詳しく解説します😊

男性の場合の注意点:尿器の併用

男性の場合、排便中に同時に排尿することが多いため、差し込み便器と尿器を併用することが推奨されます。

尿が便器外に漏れるのを防ぐため、以下の手順とポイントを押さえましょう。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 差し込み便器を臀部の下にセットします。 | 腰を軽く上げてもらい、肛門の真下に便器が来るように位置を調整します。 |

| 2. 尿器を準備し、陰茎を尿器の受尿口にしっかりと入れます。 | 尿器が安定するように支え、尿が漏れないようにします。 |

| 3. 排泄中は利用者のプライバシーを守りつつ、必要に応じて声をかけます。 | ナースコールを手元に置き、利用者が安心して排泄できる環境を整えます。 |

| 4. 排泄後、便器と尿器を取り外し、陰部を清潔に拭き取ります。 | 尿道口周辺をティッシュペーパーで拭き、感染予防に努めます。 |

ポイント

- 尿器を使用する際は、陰茎全体を受尿口に入れることで漏れを防ぎます。

- 排尿が出にくい場合は、陰部にぬるま湯をかけるなどの工夫が効果的です。

女性の場合の注意点:尿の飛散防止

女性の場合、尿が飛び散るのを防ぐための工夫が必要です。

特に、差し込み便器を使用する際には、以下の手順を参考にしてください。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 差し込み便器を臀部の下にセットします。 | 腰を軽く上げてもらい、肛門の真下に便器が来るように位置を調整します。 |

| 2. 尿が飛び散らないよう、ティッシュペーパーを細く折り、陰部に当てます。 | ティッシュペーパーを尿器や便器に垂らすことで、尿の誘導と飛散防止が可能です。 |

| 3. 排泄中は膝を軽く閉じ、足先を開く姿勢を保つようにします。 | 腹部をタオルケットで覆い、プライバシーを守ります。 |

| 4. 排泄後、便器を取り外し、陰部を清潔に拭き取ります。 | 尿道から肛門に向かって拭くことで、感染リスクを軽減します。 |

ポイント

- ティッシュペーパーを使用することで、尿の飛散を防ぎ、後始末がスムーズになります。

- 排泄後は陰部を洗浄し、保湿ケアを行うと肌トラブルを防げます。

男性と女性それぞれの特性に合わせた介助を行うことで、利用者が安心して排泄できる環境を提供できます。

差し込み便器使用後の清掃と衛生管理🧼

差し込み便器を使用した後の清掃と衛生管理は、感染症の予防や利用者の快適さを保つために非常に重要です。

ここでは、便器の洗浄方法と衛生管理の具体的な手順について詳しく解説します😊

使用後の便器の洗浄方法

差し込み便器を清潔に保つためには、適切な洗浄が欠かせません。

以下の手順を参考に、効率的かつ衛生的に洗浄を行いましょう。

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 防護具を着用する | 手袋やエプロンを着用し、感染リスクを軽減します。 |

| 2. 内容物を適切に処理する | トイレに排泄物を流し、便器内を空にします。 |

| 3. 流水で洗い流す | 冷水で便器内をすすぎ、汚れを落とします。 |

| 4. 洗剤を使用して洗浄する | 便器専用の洗剤を使い、ブラシで縁や溝など汚れが溜まりやすい部分を洗います。 |

| 5. 消毒液で消毒する | 医療機関推奨の消毒液を適切な濃度に希釈し、便器全体に行き渡るようにします。 |

| 6. 乾燥させる | 洗浄後は清潔な布で拭き取り、乾燥させます。 |

ポイント

- 消毒液は便器の材質に適したものを選び、使用上の注意を守りましょう。

- 洗浄後は便器を専用の保管場所に戻し、再使用時まで清潔を保ちます。

衛生管理の重要性と具体的な手順

衛生管理は、利用者と介助者の健康を守るために欠かせないプロセスです。

以下の具体的な手順を実践することで、感染リスクを最小限に抑えることができます。

| 手順 | 目的 |

|---|---|

| 1. 使用後すぐに清掃を行う | 汚れが固着する前に清掃を行い、効率的に汚れを除去します。 |

| 2. 防護具を適切に廃棄する | 使用後の手袋やエプロンは速やかに廃棄し、手指消毒を行います。 |

| 3. 清掃後の換気を行う | 室内の臭気を軽減し、清潔な環境を維持します。 |

| 4. 清掃記録を残す | 清掃の実施状況を記録し、衛生管理の徹底を図ります。 |

| 5. 定期的な点検を行う | 便器や清掃用具の状態を確認し、必要に応じて交換や修理を行います。 |

ポイント

- 清掃後は、利用者の安全を確保するために便器の状態を確認し、異常があれば報告します。

- 衛生管理を徹底することで、感染症の発生を予防し、利用者が安心して使用できる環境を提供できます。

適切な清掃と衛生管理を行うことで、利用者の健康と快適さを守ることができます。

差し込み便器の正しい使い方で安心・快適な介助を✨

差し込み便器の使い方について、仰臥位・側臥位・端座位それぞれの手順や注意点を詳しくご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

正しい知識と適切な介助を行うことで、利用者の方が安心して排泄できる環境を整えることができます😊

また、介助者にとっても負担を軽減し、スムーズなケアが可能になります。

排泄介助は、利用者の尊厳を守る大切なケアの一環です。ぜひ今回の記事を参考に、日々の介助に役立てていただければ幸いです✨

困ったときはこの記事を見返して、利用者の快適さと安全を第一に考えた介助を心がけてくださいね❤

理想の仕事を見つけたい!「おしごと犬索」

「今の仕事、ちょっと合わないかも…」って思ったら、あなたに合うお仕事を検索してみましょう。

LINEであなたの状況や希望を教えてくれれば、あなたに最適な仕事を見つけます♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜