「あれ?この包帯の巻き方で合ってるのかな…」💭

「関節の部分がずれちゃう…」😓

「圧が均等にかかってるか心配…」😟

こんな不安、新人ナースさんなら誰もが感じるはず!

安心してください、あなただけじゃありませんよ~💝

実は、包帯の種類と巻き方を部位に合わせて選ぶだけで、ケアの質がグンと上がるんです🚀

この記事では、明日からすぐに使える包帯テクニックを大公開します🎯

今日からマスターできる3つのポイント✍️

- どの部位にはどの包帯?選び方ガイド 🧠 前腕・膝・下肢それぞれに最適な包帯を教えちゃいます!

- ずれない!プロの巻き方テクニック 👐 動画付きで分かりやすく解説!見ながら練習できます♪

- 循環障害を防ぐ圧のコントロール法 ❤️🩹 きつすぎず、ゆるすぎない、ちょうどいい圧のかけ方!

「環行帯と螺旋帯、どう使い分ければいいの?🤔」

「弾性包帯っていつ使うべき?メリットは?🧐」

そんな疑問にもバッチリお答えします!

これを読めば、新人さんでも今日から自信を持って包帯を巻けるようになりますよ💪

明日の病棟で「上手に巻けたね!」と先輩に褒められる、そんなあなたを応援します✨👏

看護師必見🎀包帯の基本が5分でわかる!失敗しない巻き方3選

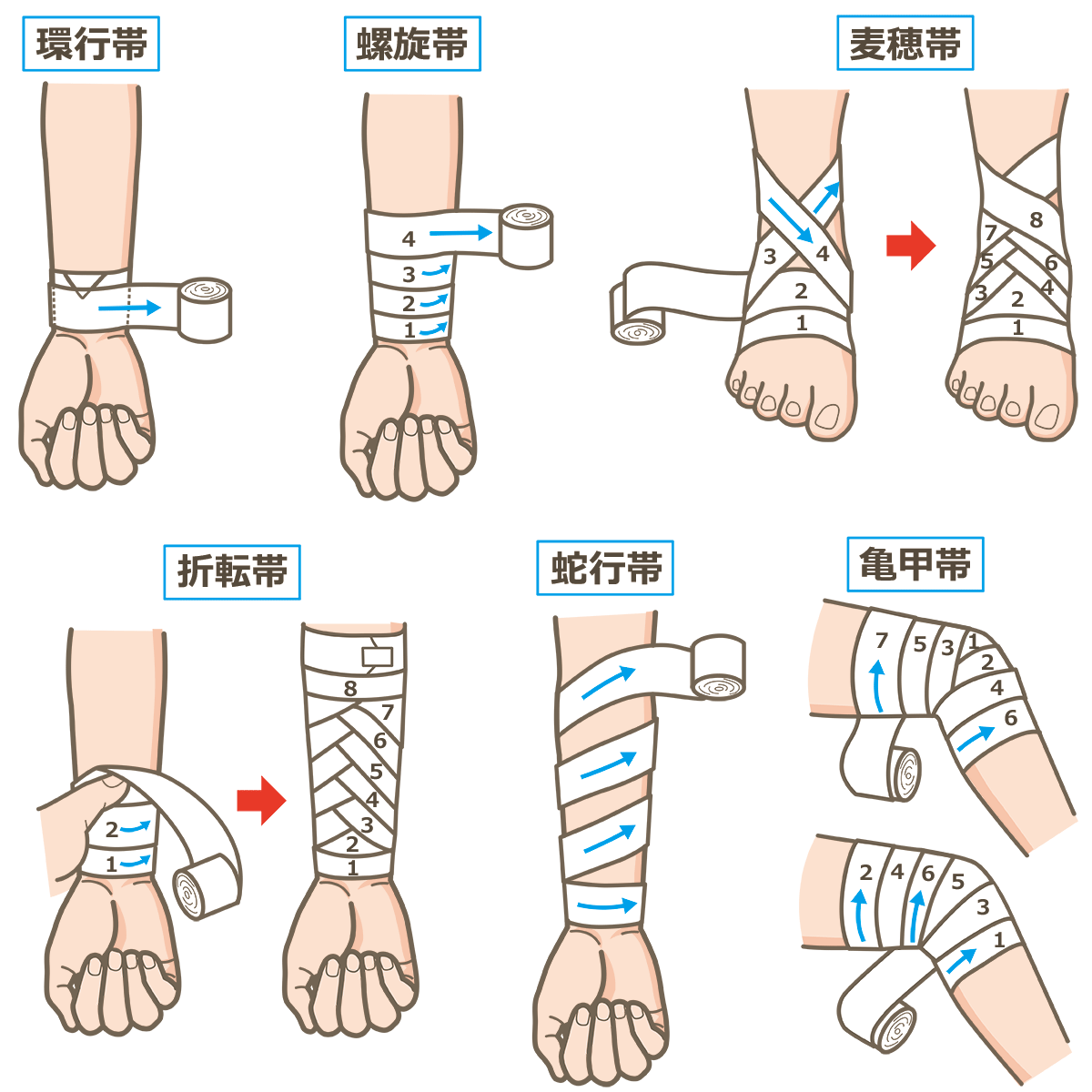

包帯の巻き方は、看護師にとって基本的なスキルですが、「環行帯」「螺旋帯」など専門用語が多く、最初は戸惑うこともありますよね。

また、巻き方次第で患者さんの快適さや治療効果が大きく変わるため、正しい技術を身につけることがとても重要です。

臨床では巻き方の名称をしっかり覚えるよりも、適切な包帯法を適切な方法で行うことができることの方が大切です!

(私も整形の外来で働いていましたが包帯法の名称なんて気にしたことはありません😂)

ここでは、環行帯・螺旋帯の違いや失敗しないコツなどをわかりやすく解説します。

動画や具体例も交えながら、今日から実践できる内容をお届けしますので、一緒に学んでいきましょう♡

環行帯・螺旋帯の違いとは?基本手技を動画でチェック📹

「環行帯」と「螺旋帯」は包帯法の基本中の基本ですが、それぞれ適した場面が異なります。

以下に違いをまとめましたので、まずは用途をしっかり押さえましょう!

| 特徴 | 環行帯 | 螺旋帯 |

|---|---|---|

| 適応部位 | 円柱状(上腕・大腿など) | 円錐状(前腕・下腿など) |

| 巻き方の特徴 | 同じ場所を重ねて固定 | 斜めにらせん状に巻いて広範囲をカバー |

| 目的 | 強固な固定(動きを制限したい場合) | 柔軟な圧迫(血流促進や浮腫管理) |

🎥 動画で確認!

▶ 環行帯の基本手技

▶ 螺旋帯の巻き方と注意点

この2つを使い分けることで、患者さんにとって快適かつ効果的なケアが可能になりますよ!

新人がやりがちなNG例3選⚠️「締めすぎ」の危険性

包帯を巻く際、「しっかり固定しなきゃ!」と思うあまり、つい強く締めすぎてしまうことがあります。

でも、それが原因で患者さんに不快感や血流障害を引き起こしてしまうことも…。

以下は新人看護師さんが陥りやすいNG例です。

-

❌ 関節を伸ばした状態で巻く

→ 可動域が制限されてしまい、患者さんの動きを妨げる原因に。関節は少し曲げた状態で巻くのがポイントです。 -

❌ 同じ方向に連続して巻く

→ 血流を阻害するリスクがあります。「時計回り⇄反時計回り」を交互に巻くことで圧力を均等に保ちましょう。 -

❌ 弾性包帯を引っ張りすぎる

→ 適正な伸び率は約30%程度です。引っ張りすぎると圧迫が強くなりすぎてしまいます。

💡 患者さんからのSOSサイン

-

指先の冷感やチアノーゼ(青紫色になる)

-

包帯部位の痛みや違和感

これらのサインが見られたら、すぐに巻き直しを検討してくださいね!

今すぐ実践!血流を妨げない圧迫の強さの黄金比率💫

包帯を使った圧迫療法では、「どれくらいの強さで巻けばいいの?」という疑問がつきものです。

以下は目的別の圧迫強度の目安です。

| 目的 | 推奨圧力(mmHg) | 具体例 |

|---|---|---|

| 軽い固定 | 10-15 | 擦過傷など軽度な保護 |

| 中等度圧迫 | 20-30 | 浮腫管理・静脈還流促進 |

| 強固な固定 | 30以上 | 骨折時の応急処置 |

💡 簡単チェック方法

-

包帯と皮膚の間に指1本分入る余裕があるか確認する。

-

巻いた後5分間、皮膚色や冷感をチェックする。

-

患者さんに「痛み」や「締め付け感」を尋ねる。

適切な圧迫は患者さんへの負担軽減だけでなく、治療効果も高めます!

ぜひこの黄金比率を参考にしてみてください♡

部位別★関節固定の極意🔥肘・膝・下肢の巻き方完全解説

包帯を巻く際、関節部は特に難しいですよね。

「肘や膝は動いてしまうし、下肢は浮腫が気になる…」と悩んでいる看護師さんも多いのではないでしょうか。

実は、部位別に適した巻き方を覚えることで、固定力を高めつつ患者さんの快適さも保つことができるんです!

ここでは、肘・膝・下肢の巻き方をそれぞれ詳しく解説します♡

肘の巻き方|動きを制限しない麦穂帯のコツ👌

肘は関節がよく動く部位なので、包帯がずれたり緩んだりしやすいですよね。

そんなときにおすすめなのが「麦穂帯」です!この巻き方は、肘をしっかり固定しながらも動きを妨げないのが特徴です。

麦穂帯の手順

-

肘を軽く曲げた状態でスタート。

-

包帯を肘の中央から始めて、上下に交互に巻いていきます。

-

麦穂状(交差する形)になるように包帯を配置し、最後に固定します。

💡 ポイント

-

包帯が交差する部分で圧力を分散させることで、動きを妨げずにしっかり固定できます!

-

巻き終わりはテープで留めるとずれ防止になります♡

膝の亀甲帯|スポーツ外傷にも使える応用テクニック🏥

膝は大きな関節であり、スポーツ外傷や捻挫などで包帯を使う機会が多い部位です。

「亀甲帯」は膝周辺を安定させるために最適な方法です。

| 亀甲帯の特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 適応症例 | 捻挫・打撲・スポーツ外傷 |

| 巻き方の特徴 | 包帯を交差させて六角形状に固定する |

| メリット | 強固な固定と広範囲の保護 |

亀甲帯の手順

-

膝を軽く曲げた状態でスタート。

-

包帯を膝頭から始めて、上下左右に交差させます。

-

六角形状(亀甲模様)になるように配置して固定します。

💡 注意点

-

包帯が緩まないよう、交差部分でしっかり引っ張ることが大切です!

-

スポーツ後には必ず皮膚状態を確認してくださいね♡

下肢の螺旋帯|浮腫管理に効く巻き方のポイント🦵

浮腫管理には「螺旋帯」が非常に効果的です。

この巻き方は下肢全体を均一な圧力で包むことができるため、静脈還流促進や浮腫軽減に役立ちます。

| 螺旋帯のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 適応症例 | 浮腫・静脈瘤・リンパ浮腫 |

| 巻き方の特徴 | 斜め方向にらせん状で均一に圧迫 |

| メリット | 血流促進と浮腫軽減 |

螺旋帯の手順

-

足首からスタートし、包帯を斜め方向へ進めます。

-

下腿全体をらせん状に巻いていきます。

-

最後は膝下で固定し、圧力が均一になるよう調整します。

💡 コツ

-

包帯を引っ張りすぎないよう注意してください!適度な圧力(約20-30mmHg)が理想です♡

-

患者さんには「痛み」や「締め付け感」を確認することも忘れずに!

これで解決!包帯が「ずれる・緩む」を防ぐ5つの裏ワザ

ここでは、包帯がずれたり緩んだりしないための裏ワザを3つご紹介します♡

これらを実践すれば、患者さんも快適に過ごせますよ!

テーピング併用術|包帯だけに頼らない賢い固定法🩹

包帯だけで固定するのが難しい場合、テーピングを併用することで安定性を大幅に向上できます!

以下は、簡単にできるテーピング併用術の方法です。

テーピング併用の手順

-

包帯を巻く前に、テーピングを皮膚に直接貼ります。

-

例:関節部では「クロス状」に貼ると効果的!

-

-

包帯を巻きながら、テーピング部分でしっかり固定します。

-

最後に包帯の端をテーピングで留めて完成です。

💡 ポイント

-

テーピングは肌への負担が少ない素材(低刺激性)を選びましょう♡

-

包帯とテーピングの組み合わせで、ずれ防止効果が格段にアップします!

湿度調整の重要性💦夏と冬で変える巻き方の違い

湿度や季節によっても包帯の固定力や患者さんの快適さは変わります。

特に夏場は汗で滑りやすくなり、冬場は乾燥による肌トラブルが起こりやすいです。それぞれの対策を以下にまとめました!

| 季節 | 問題点 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 夏 | 汗による滑り・ずれ | 吸湿性の高い包帯や通気性の良い素材を使用する |

| 冬 | 乾燥による肌荒れ | 保湿クリームを塗布してから包帯を巻く |

💡 コツ

-

夏場は「弾性包帯」など伸縮性のある素材が便利です♡

-

冬場は肌トラブル防止のため、保湿剤やガーゼを併用してくださいね!

患者の体動を想定!リアルな臨床シミュレーション🚑

患者さんが日常生活でどんな動きをするかを想定して巻くことも重要です。例えば、関節部では動きによって包帯がずれる可能性がありますよね。そのため、臨床シミュレーションを行うことで、より実践的な巻き方が可能になります!

シミュレーション手順

-

包帯を巻いた後、患者さんに軽く関節を動かしてもらう。

-

動きによってずれたり緩んだりする箇所を確認。

-

必要に応じて追加固定(テーピングやクリップ)を行う。

💡 ポイント

-

日常的な動作(歩行・座る・立つ)を想定して調整しましょう♡

-

包帯が緩む場合は「螺旋帯」など広範囲に圧力がかかる巻き方がおすすめです!

プロが教える💡包帯の種類×目的別選び方マニュアル

包帯にはさまざまな種類があり、それぞれの目的や症例に応じて適切に選ぶことが重要です。

「弾性包帯とガーゼ包帯、どちらを使えばいいの?」「創傷保護にはどんな素材が最適?」と悩むこともありますよね。

ここでは、症例ごとの適応基準や素材の選び方をわかりやすく解説します♡

弾性包帯vsガーゼ|症例でわかる適応判断基準📊

弾性包帯とガーゼ包帯は、それぞれ異なる特性を持っています。

症例に応じて使い分けることで、治療効果を最大化できます!

以下の表を参考にしてみてください♡

| 包帯の種類 | 特性 | 適応症例 |

|---|---|---|

| 弾性包帯 | 伸縮性があり、圧迫力を調整可能 | 浮腫管理・静脈還流促進 |

| ガーゼ包帯 | 通気性が良く、吸湿性が高い | 創傷保護・軽度の固定 |

💡 ポイント

-

弾性包帯は「圧迫療法」に最適で、浮腫や静脈瘤に効果的です。

-

ガーゼ包帯は「創傷保護」に向いており、皮膚トラブルが少ないです。(ただし巻くのが難しい…)

症例に合わせて選ぶことで、患者さんの負担を軽減しながら治療効果を高められます!

創傷保護に最適な素材は?ドレッシング材との組み合わせ例

創傷保護には、包帯だけでなくドレッシング材との組み合わせが重要です。

ドレッシング材は創部の湿潤環境を整え、治癒を促進する役割があります。

以下はおすすめの組み合わせ例です♡

| ドレッシング材 | 特徴 | 包帯との組み合わせ例 |

|---|---|---|

| ハイドロコロイド | 保湿効果が高く、創部を密閉する | ガーゼ包帯で固定 |

| フォーム材 | 吸収力が高く出血や浸出液を吸収する | 弾性包帯で圧迫固定 |

💡 注意点

-

ドレッシング材は創部の状態(乾燥・浸出液量)に応じて選びましょう!

-

包帯で固定する際は、ずれ防止のためにテープやクリップを併用してくださいね♡

ギプス併用時の注意点|副木を使った応急処置の手順

骨折など緊急時にはギプスや副木と包帯を併用することがあります。

この場合、正しい手順で巻かないと固定力が弱くなり、患者さんの安全が損なわれる可能性があります。

特にずれやすい副木の固定方法を以下に手順と注意点をまとめました!

副木併用時の手順

-

副木を骨折部位に当て、しっかり支えます。

-

包帯で副木全体を覆うように巻きます。

-

圧力が均一になるよう調整しながら固定します。

💡 注意点

-

包帯は「螺旋帯」を使うことで広範囲を安定させられます♡

-

ギプス併用時は皮膚トラブル防止のため、ガーゼなど柔らかい素材を間に挟むと良いです!

指などは特に違和感がありストレスなのでストレスフリーな巻き方を目指しましょう✌

副木やギプスとの併用は緊急時にも役立つ技術なので、ぜひ覚えておいてくださいね!

今日から実践!包帯スキルで患者さんに安心を届けよう♡

包帯の種類や巻き方は、患者さんの快適さや治療効果に直結する重要な技術です。

今回ご紹介した内容を参考に、症例や部位に応じた適切な方法を選び、臨床現場で自信を持って活用してくださいね!

包帯法は決して難しいものではありません。

基本を押さえ、少しずつコツを掴んでいけば、確実にスキルアップできます。

そして何よりも、患者さんの「ありがとう」の言葉が、看護師としてのやりがいをさらに高めてくれるはずです♡