「尿器の使い方、基本は分かっているつもりだけど、いざ実践するとなると『あれ?これで合ってるかな?』って不安になる時があるんだよね…💦」

「特に男女での当て方の違いとか、寝たきりの患者さんへの介助でこぼさないようにするコツってあるのかな?🤔」

「新人さんやご家族に教える時にも、自信を持って伝えられるように、もう一度しっかり確認しておきたい!」

そんな悩み抱えていませんか??

この記事では

- 尿器の種類と選び方:患者さんの状態に合わせた最適なものは?

- 基本的な使い方5ステップ:準備から後片付けまでバッチリ👌

- 【男女別】正しい当て方:図解で分かりやすく解説!

- こぼさない&不快感を与えないコツ:ちょっとした工夫で安心ケア✨

- 衛生的な管理方法:感染予防のために知っておきたいこと

- 介助時の注意点:安全・安楽なケアのために

が分かりますよ♪

尿器の使い方には男女での当て方の違いや、患者さんの体位に合わせた工夫、そして漏れや不快感を防ぐための大切なポイントがあるんです。

この記事では、尿器の基本的な使い方を5つのステップに分け、男女別の当て方の違いから、ベッド上での介助や洗浄・消毒といった衛生管理、さらには利用者の羞恥心に配慮するコツまで、現場で役立つ情報を網羅的に解説していきます。

初心者でも大丈夫!🙆♀️ 尿器の使い方【基本の5ステップ】を徹底解説

尿器の使い方は、慣れれば決して難しいものではありません。

ここでは、準備から後片付けまで、基本的な流れを5つのステップに分けて分かりやすく解説します。

一つ一つの手順を確認していきましょう♪

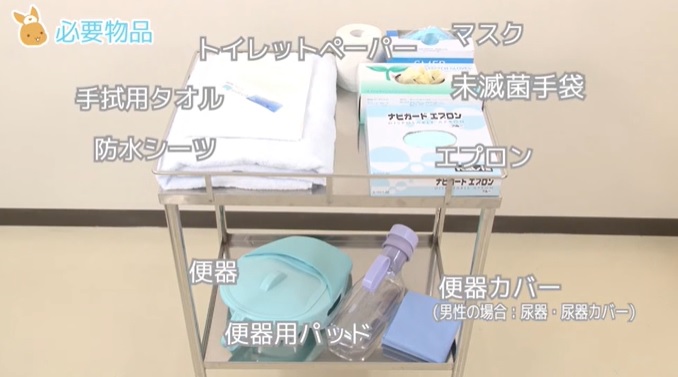

ステップ①:焦らないために!準備するものリスト✅

ケアをスムーズに進めるためには、事前の準備が大切です。

慌てないように、必要なものをリストアップして揃えておきましょう。

看護rooより画像引用

| 必要な物品 | 目的・ポイント |

|---|---|

| 尿器 | 患者さんに合った種類(男性用/女性用など)を選びましょう。 |

| 使い捨て手袋 | 感染予防の基本です。必ず着用しましょう。 |

| トイレットペーパー/清拭用ウェットティッシュ | 排尿後の清拭に使用します。 |

| 防水シーツ | ベッドや衣類を汚さないために敷くと安心です。 |

| 洗浄・消毒用品 | 使用後の尿器を清潔にするために必要です。 |

| 交換用の衣類やパッド | 万が一汚れてしまった場合に備えましょう。 |

| 消臭剤(必要に応じて) | 気になる臭いを抑えます。 |

ステップ②:声かけと環境整備で安心感を🤝

患者さんが安心して排泄できるよう、声かけと環境への配慮は欠かせません。

まず、「尿器を使いましょうか」「お手伝いしますね」など、これから行うことを優しく伝えます。

看護師がリラックスして落ち着いた態度で接することで、患者さんの羞恥心や緊張感を和らげることができますよ。

カーテンを閉めたり、バスタオルや掛け物で体を覆ったりして、プライバシーを守ることも大切です。

可能であれば、他の人に一時的に退出してもらうなどの配慮もしましょう。

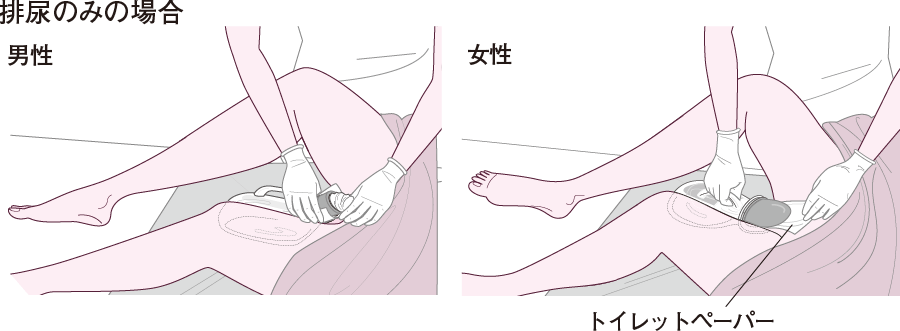

ステップ③:【最重要】男女別!正しい当て方をマスターしよう(図解あり)💪

尿器を正しく当てることが、漏れを防ぎ、患者さんの安楽を守る最大のポイントです!

男女で形状が異なるため、それぞれに合った当て方を覚えましょう。

- 男性の場合: 陰茎全体を尿器の受け口にしっかりと入れ込みます。陰茎の根元まで密着させるように意識しましょう。

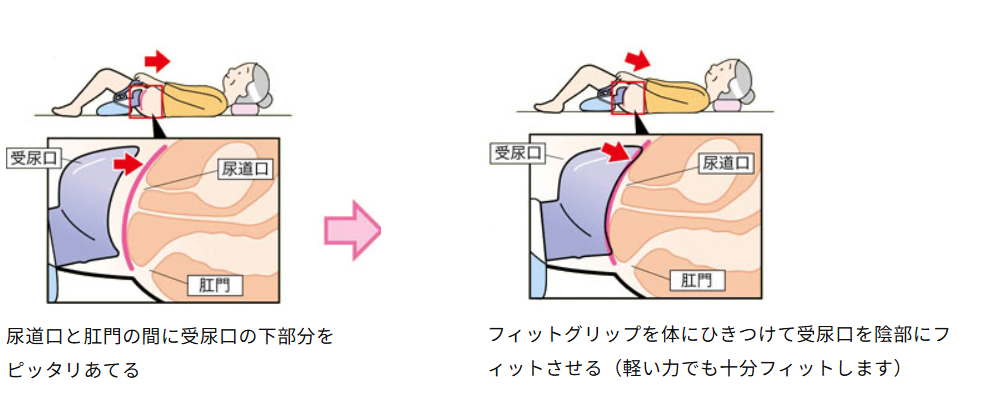

- 女性の場合: 尿器の受け口を、陰部の尿道口付近にしっかりと密着させます。少し角度をつけて、尿がスムーズに流れ込むように位置を調整するのがコツです。

女性は少し難しいですよね。

わたしは漏れてもいいように吸水パッドや防水シーツを毎回使用していました!

安寿 ユリフィット尿器 女性用説明文より画像引用

患者さん自身で当てることが難しい場合は、看護師が介助します。

その際は、患者さんの足を開いてもらい、適切な位置に尿器を固定するように支えましょう。

可能であれば、少し上半身を起こした姿勢(座位や半座位)をとると、腹圧がかかりやすく排尿しやすくなりますよ。

ステップ④:見逃さないで!排尿中の観察ポイント👀

排尿中は、患者さんの様子を注意深く観察しましょう。

痛みや不快感を訴えていないか、尿器がずれていないか、尿がきちんと尿器内に流れているかなどを確認します。

特に、尿器が傾いて尿がこぼれないように、水平に保たれているか注意してくださいね。

安全に一人で排尿できる状態であれば、プライバシーに配慮して一時的に部屋を出ることも可能です。

その際は、ナースコールを手の届くところに置いておきましょう。

ステップ⑤:清潔第一!排尿後のケアと後片付け🚿

排尿が終わったら、速やかに、そして清潔に後処理を行いましょう。

まず、尿器を静かに外します。

次に、トイレットペーパーやウェットティッシュで陰部を優しく拭き取ります。

特に女性の場合は、感染予防のため、前から後ろへ一方向に拭くのが基本です。

必要であれば、陰部洗浄を行います。

尿はすぐにトイレに流し、量や色、混濁、臭いなどを観察・記録します。

使用後の尿器は、水でよくすすいだ後、指定の洗浄剤や消毒液(水で希釈したものなど)を使って洗浄・消毒し、乾燥させます。

最後に、手袋を外して適切に廃棄し、石鹸と流水でしっかりと手洗いを行いましょう。

「自信を持てる仕事がしたい」と思うときは、“おしごと犬索”

「どうしても尿器の使い方が難しい…慣れない…」と感じるなら、「おしごと犬索」をして自分に合う仕事を探すのも手!

LINEを通してあなたの状況や希望を聞かせてもらい、あなたに合うお仕事を検索します。

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

もう失敗しない!😭 こぼさない&不快感ゼロへ導く神テクニック✨

基本的な使い方をマスターしたら、次は応用編です!

ここでは、尿器介助でありがちな「失敗」を防ぎ、患者さんがより快適に過ごせるためのテクニックをご紹介します。

ちょっとしたコツで、ケアの質がぐっと上がりますよ❤️

【漏れ対策】これで安心!こぼさないための角度と支え方📐

尿漏れは、患者さんにとっても看護師にとっても避けたいトラブルですよね。

以下の点を意識してみましょう。

- 密着と角度:

ステップ③でも触れましたが、尿器の受け口と体をしっかり密着させることが最も重要です。特に女性の場合は、尿道口の位置を確認し、適切な角度で当てましょう。 - 安定した支え:

排尿中に尿器が動かないよう、しっかりと支えるか、患者さんの体勢に合わせてクッションなどで安定させます。介助が必要な場合は、尿器が常に水平になるように保持しましょう。 - 勢いを和らげる:

尿の勢いが強いと跳ね返り(スプラッシュバック)が起こりやすくなります。尿器の内壁に尿が当たるように、少し角度をつけて当てると跳ね返りを減らせます。男性の場合は、尿器に近づいて排尿してもらうと、尿流が分散する前に尿器に到達し、跳ね返りが少なくなります。 - 周囲の保護: 万が一に備え、防水シーツだけでなく、尿器の周りに吸水パッドなどを敷いておくと、汚染を最小限に抑えられます。

【快適ケア】「冷たいっ!」を防ぐ温めテクニック♨️

尿器が冷たいと、患者さんはヒヤッとして不快な思いをすることがあります。

特に冬場や体が冷えている時には配慮が必要です。

使用前に、尿器を少し温めておくと良いでしょう。

例えば、お湯で短時間温める(※熱すぎないように温度を確認し、水滴は拭き取ってください)、あるいは清潔な布で包んでおくなどの方法があります。

また、尿器の縁(リム)が体に当たって不快な場合は、清潔なタオルやガーゼなどを縁に巻くと、肌あたりが和らぎますよ。

【配慮】患者さんの「恥ずかしい…」に寄り添う声かけ術❤️

排泄は非常にデリケートな問題であり、多くの患者さんが羞恥心を感じています。

その気持ちに寄り添うことが大切です。

- 落ち着いた態度:

看護師が慌てたり、恥ずかしそうな素振りを見せたりすると、患者さんの不安や羞恥心を増幅させてしまいます。

常に落ち着いて、穏やかに、そして自然な態度で接することを心がけましょう。 - プライバシーの徹底:

カーテンやスクリーンを使用し、必要以上に体を露出しない、部屋に他の人が入らないようにするなど、プライバシー保護を徹底します。 - 言葉遣い:

「失礼しますね」「大丈夫ですよ」など、丁寧で優しい言葉を選びましょう。 - 適切な距離感:

公衆トイレでのマナーと同様に、排尿中はじっと見つめたり、不必要な会話を続けたりするのは避けましょう。

必要な観察は行いつつも、患者さんが気まずくならないよう配慮します。

隣り合って排泄介助をする場合も、適切な距離(バッファーゾーン)を意識すると、お互いの心理的な負担が軽減されますよ。

これでバッチリ!尿器マスターへの道、自信を持って明日からのケアへ✨

ここまで、尿器の種類と選び方から、基本的な使い方5ステップ、男女別の当て方のコツ、そして多くの看護師さんが悩みがちな「こぼさない・漏らさない」ための神テクニック、衛生的な管理方法、さらに見逃せない注意点まで、盛りだくさんでお伝えしてきましたがいかがでしたか?😊

最初は「難しそう…」「うまくできるかな…」と不安に感じるかもしれませんが、この記事で解説したポイントを一つひとつ丁寧に押さえていけば、大丈夫!💪

患者さんの状態に合わせた尿器を選び、正しい手順で、そして何よりも患者さんの羞恥心や不快感に寄り添う気持ちを忘れなければ、きっとスムーズで安心・安全な排泄ケアが実践できるようになりますよ。

排泄はとてもデリケートなケアですが、患者さんが「スッキリした」「助かったよ」と笑顔を見せてくれた時の喜びは大きいですよね。

焦らず、一つ一つのケアを大切に、自信を持って取り組んでいってくださいね!

あなたに代わってリサーチ!“くんくん求人調査”

もし、気になる求人や病院があったら、LINEで教えてください!

どんな職場環境なのか、どんな評判があるのか徹底的に調査します。

転職活動にぜひ役立ててくださいね♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜