「血ガス採取の準備や取り方って、正しい手順が多くて不安…😢」

「どの部位を選べばいいの?気泡が入ったらどうするの?」

「先輩に聞くのも緊張するし、現場で失敗できない💦」

そんなお悩みはありませんか?

この記事では

-

血ガス採取の準備物品とチェックポイント🩺

-

ステップごとの採取手順📋

-

部位別の特徴と選び方✨

-

採取後の観察ポイントと合併症予防💡

-

よくあるトラブルと対応法🆘

が分かりますよ♪

血ガス採取を安全かつスムーズに行うには、事前準備・正しい手順・観察ポイントの3つを押さえることが大切です。

特に気泡防止や圧迫止血の時間管理は、検査精度と患者さんの安全に直結します。

この記事では、看護師さんが現場で安心して血ガス採取を行えるように、準備から手順、部位選び、トラブル対応までやさしく解説します。

図や表も交えて分かりやすくまとめているので、明日からすぐ役立てられますよ😊

血ガス採取に必要な準備と器具チェックリスト🩺

「血ガス 取り方」を実践で安心して行うためには、採取前の確認・物品準備・器具の扱い・患者さんへの説明をていねいに整えることが近道ですよね。

ここでは、はじめての方でも迷わないように、手順の“前段”をやさしく整理しました。では、具体的に見ていきましょう❤

採取前に確認する患者情報と安全チェック

採取そのものよりも、実は事前の安全確認がいちばん大切です。

ここで抜け漏れをなくしましょう。

-

同意と本人確認:フルネーム・生年月日・リストバンドの三点照合。検査目的も一言で説明し、同意を確認。

-

出血リスク:抗凝固薬内服/投与の有無、血小板減少、PT-INR・APTTなどの延長。施設の基準に従い、安全側に判断します。

-

穿刺禁忌・注意部位:シャント側、感染・皮膚障害、重度浮腫、術側、末梢循環不良。該当時は別部位を検討。

-

酸素療法の条件:流量/FiO₂、デバイス、人工呼吸器の設定。可能なら20分程度は条件を安定させてから採取(評価の一貫性のため)。

-

疼痛対策:局所麻酔の可否(施設プロトコルに準拠)。痛みへの不安が強い方には前もって声かけ。

-

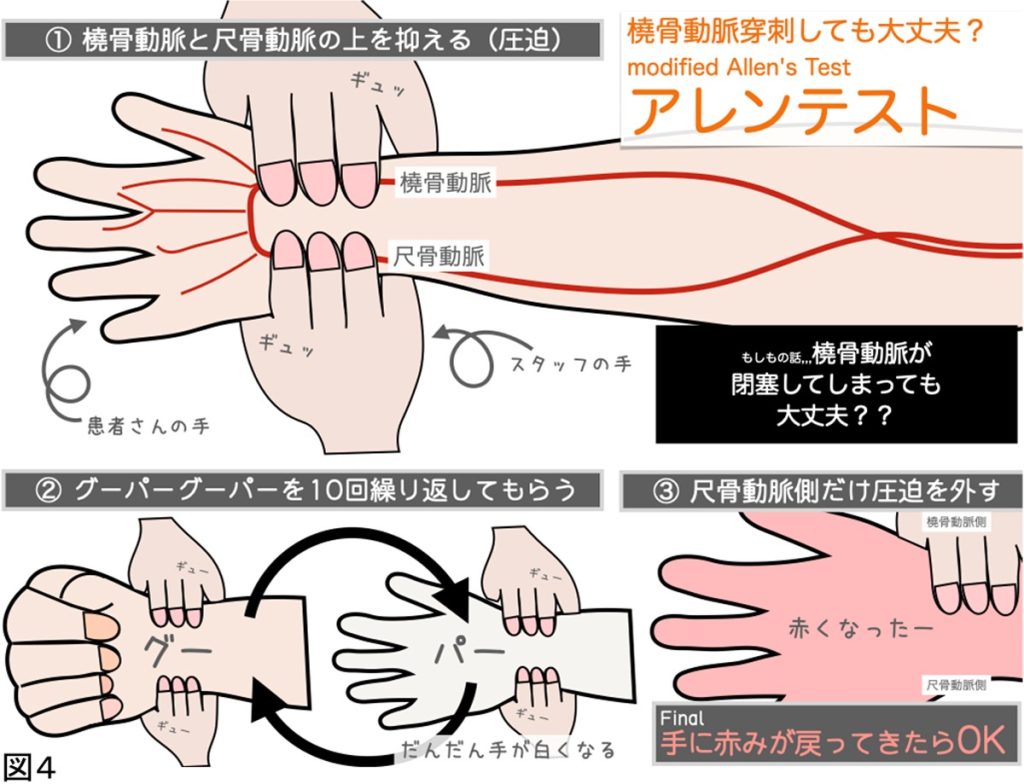

末梢循環確認(橈骨動脈予定ならAllenテスト):

-

手を握ってもらい、橈骨・尺骨動脈を同時圧迫 → 手掌が蒼白に。

-

尺骨側のみ圧迫を解除 → 5–10秒で再充血すれば橈骨側は相対的に安全。遅延する場合は別側/別部位を選択。

-

-

体位と環境:手関節は軽度背屈(橈骨)、安楽な体位で落ち着ける環境を整備。

-

検査オーダーとラベル:項目・採取時刻・酸素条件の記載方法を事前に確認。

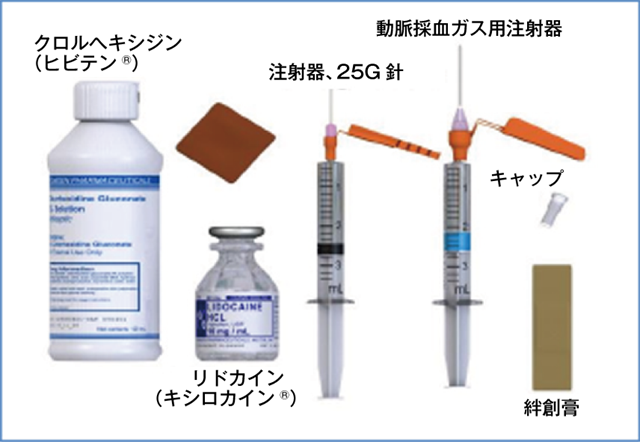

必要物品一覧(表付き:器具名と用途)

準備が“8割”。

取り出す順に並べるとミスが減りますよ😊

| 物品 | 用途/目的 | 使い方のコツ | 代替・備考 |

|---|---|---|---|

| 動脈血ガス専用シリンジ(乾燥/液体ヘパリン) | 検体採取 | 可能なら乾燥ヘパリンを使用。液体ヘパリンは過量残存で希釈誤差に注意 | 容量は0.5–1mL目安 |

| 針(23–25G程度) | 穿刺 | 細めの針は疼痛軽減に寄与。(穿刺は医師が行う) | 施設在庫に準拠 |

| 針安全デバイス/シース | 事故防止 | 片手で確実にロック | ― |

| アルコール綿/クロルヘキシジン製剤 | 皮膚消毒 | 乾燥時間を確保(刺入時のしみ・痛み軽減) | 皮膚状態で選択 |

| 滅菌手袋・マスク・アイガード | 標準予防策 | 血液曝露予防 | 必須PPE |

| 滅菌ガーゼ/綿球 | 止血・清拭 | 動脈は静脈より長めに圧迫 | 圧迫は確実に |

| テープ/圧迫固定材 | 止血固定 | 皮膚保護材を下に敷くと皮膚ダメージ減 | 皮膚脆弱者で配慮 |

| サンプルラベル/バーコード | 識別 | 採取前に準備、採取直後に貼付 | 誤貼付防止 |

| シャープスコンテナ | 破棄 | その場で即廃棄 | 針回収禁止 |

| アイス容器/保冷剤 | 搬送 | 解析遅延が見込まれる時のみ使用 | 施設基準に従う |

| パルスオキシメータ | 事前評価 | SpO₂の参考、酸素条件の整合確認 | 記録と紐づけ |

| 局所麻酔(例:1%リドカイン) | 疼痛軽減 | 施設許可時のみ。浅く少量 | 事前説明が大切 |

ヘパリン処理とシリンジの準備方法

検体の質=評価の質。ここを丁寧にすると、採ってからのやり直しがグッと減ります。

-

シリンジ選択:可能なら乾燥ヘパリン付きのABGシリンジを使用(希釈リスクが低い)。

-

液体ヘパリンを使う場合の“コーティング”:

-

規定濃度のヘパリンを最少量吸引 →

-

シリンジ内壁に行き渡るように回し、余分は完全排出(液体が残ると希釈・pH/ガス分圧がズレやすい)。

-

-

プランジャ準備:プランジャは軽い陰圧が保てる位置に。引きすぎは気泡混入の原因。

-

針の装着:ロックを確実に。キャップは直前まで保持。

-

空気対策:事前にデッドスペースの空気を追い出す。採取後は即キャップ&気泡除去が鉄則。

-

混和の準備:採取直後にやさしく10回前後の転倒混和ができるよう、受け皿と作業スペースを確保。

-

搬送想定:採取→分析までの時間見込みを確認。遅延時は保冷を準備(施設手順に従う)。

検査前に患者さんへ説明する内容

やさしい言葉で短く、でも要点はしっかり💬

-

目的:「呼吸の状態や体の酸塩基バランスを確認する検査です。治療(酸素やお薬、呼吸器設定)が合っているかを見ます。」

-

流れ:「手首(または上腕/そけい部)の動脈で少量の血液を取ります。消毒→穿刺→止血まで数分です。」

-

痛み:「静脈より痛みを感じやすい検査です。必要に応じて局所麻酔も検討します。つらい時は遠慮なく教えてくださいね。」

-

体位/動き:「合図があるまで手を動かさないでください。手首は少し反らした姿勢になります。」

-

酸素条件:「いまの酸素の量や機械の設定は、そのままで測ります。正しく評価するためです。」

-

止血と観察:「採取後は5〜10分ほどしっかり圧迫します。ご帰室後もしびれ・強い痛み・腫れがあればすぐ知らせてください。」

-

リスク:「内出血・血腫・しびれなどの合併症がまれにあります。最小限にできるよう慎重に行います。」

-

同意:「内容にご不安はありませんか?ご質問があれば何でもお聞きください。」

以上が、“勝てる準備”です。

次のステップ(穿刺〜採取)も、この下ごしらえができていれば落ち着いて進められますよ❤

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

初めてでも安心!血ガスの取り方をステップごとに解説📋

血ガス用採血は動脈穿刺を伴うため緊張しますよね。

実際の穿刺は医師が行うので、看護師としては〈体位づくり・器具受け渡し・安全見守り・検体処理〉を正確に担当することが成功のカギです。

ここでは、現場でそのまま使える手順別の実務ポイントをわかりやすくご紹介します❤

手指衛生と体位の整え方

まずは感染対策と“刺しやすい姿勢”づくりから。

ここが決まると手技全体がぐっとスムーズになります。

-

手指衛生:入室時/準備前/患者さんに触れる前後/検体に触れた後に実施。アルコール手指消毒→完全乾燥を徹底。滅菌手袋は医師の要請や施設基準に準拠。

-

標準予防策:マスク・アイガードで血液曝露を防止。ベッド周囲は最小限の物品だけに。

-

体位づくり(部位別)

| 予定部位 | 推奨体位 | 支持具/固定 | 看護のコツ |

|---|---|---|---|

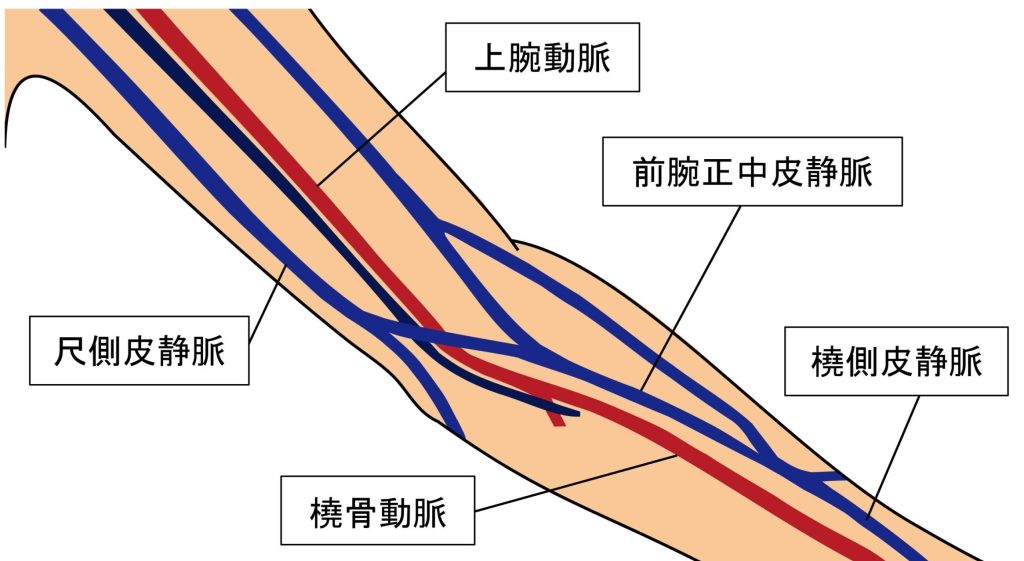

| 橈骨動脈 | 仰臥位、前腕回外、手関節30–45°背屈 |

タオルロールやフォーム枕で手関節を安定 | 指先が冷えていると拍動が弱くなるのでブランケットで保温🧣 |

| 上腕動脈 | 仰臥位、上腕軽度外転・肘伸展 | タオルで肘下を支え過伸展は避ける | 神経走行に配慮し、疼痛訴えがあればすぐ共有 |

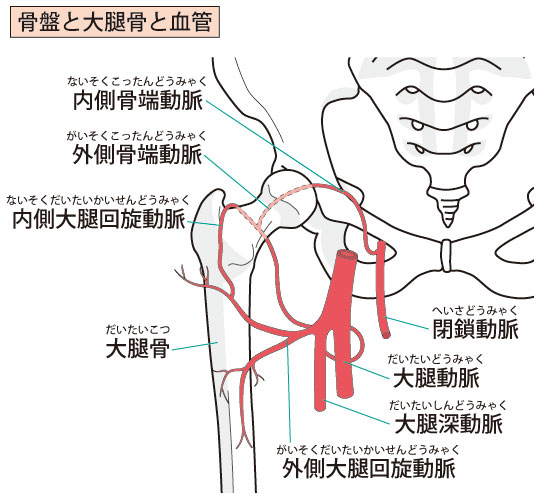

| 大腿動脈 | 仰臥位、股関節軽度外旋 | シーツで下肢をゆるく保持 | 露出は必要最小限、プライバシー配慮と声かけを忘れず |

-

声かけ:「手首(または上腕/そけい部)で少量の血を取ります。体勢つらくないですか?痛みはすぐ伝えてくださいね😊」

穿刺部位の触知とマーキング

医師が刺しやすい“的”を整えることが看護の腕の見せ所です。

-

触知の基本:示指・中指の腹で最強拍動点を探し、圧しすぎない強さで持続触知。

-

マーキング:スキンマーカーで小さく点を付ける(汗・皮脂は前もって拭去)。アルコール綿の上からは書かない。

-

ランドマーク:

-

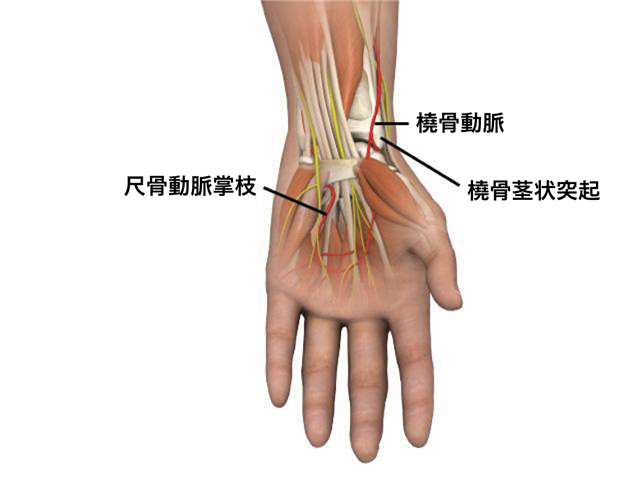

橈骨:橈側手根屈筋腱の外側で触れることが多い。

-

上腕:上腕骨内側、正中神経への圧迫に注意。

-

大腿:鼠径靭帯直下でASIS(上前腸骨棘)と恥骨結合を結ぶ線の中点やや外側。

-

-

循環確認:必要時はAllenテスト結果を医師と再共有。

-

固定:非利き手で部位を安定保持。過度な押圧は禁忌(拍動消失=刺しにくくなります)。

消毒・穿刺・採血の流れ

ここからは役割分担がポイント。

穿刺は医師、看護師は補助と検体管理に集中します。

-

患者確認:氏名・生年月日・予定部位・酸素条件(流量/FiO₂/デバイス)をチームで復唱。

-

皮膚消毒(看護師):中心から外へ円を広げるように。規定の乾燥時間を確保(しみ・痛み・汚染予防)。

-

器具受け渡し(看護師):ABGシリンジ(乾燥ヘパリン推奨)と針を安全に手渡し。キャップは直前に外す。

-

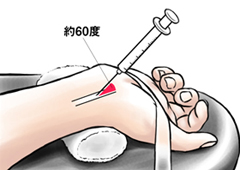

穿刺(医師):拍動点へ適切角度で穿刺。看護師は体位保持と鎮静化の声かけを継続。

-

採血(医師主導):動脈圧で自発的に充満させる。看護師は患者の表情・しびれ・痛みを観察し、異常時は即報告。

-

採取完了(看護師):

-

針を安全デバイスでロック→その場でシャープスに廃棄。

-

シリンジを直ちにキャップ、針先側を上にして気泡確認。

-

やさしく10回前後の転倒混和(凝固・ヘパリン偏在を防ぐ)。

-

-

止血(看護師):滅菌ガーゼで5–10分しっかり圧迫(部位や抗凝固薬の有無で延長)。固定テープで追加圧迫も可。

-

ラベリング・記録(看護師):採取時刻・酸素条件・体位・採取者を直後に貼付/記載。

-

搬送(看護師):可能な限り速やかに分析へ。遅延見込みがある場合は施設基準に従い保冷を選択。

採血中の注意点(気泡防止・適切な量)

検体の“質”を守るコツをまとめました。

ここを押さえると再採取がぐっと減ります❤

-

プランジャーは引かない:動脈圧で充満させるのが基本。陰圧で気泡混入・溶存ガス変化を招きやすいです。

-

気泡対策:

-

採取後ただちに針側を上にして軽く弾いて気泡を上部へ。

-

キャップ先をわずかに開け、最小量だけ排出して気泡を除去→すぐ密閉。

-

強いシェイクは禁止(溶血・微小気泡の原因)。

-

-

適切な量:ABGは0.5–1.0mLを目安(装置・施設基準に従う)。不足は解析エラー、過量は止血時間延長の一因。

-

温度・時間:分析までの時間短縮が最良。保冷は「遅延が避けられないとき」のオプション。

-

患者安全:しびれ・放散痛・蒼白などの神経/虚血サインがあれば即時中止→医師へ報告。

-

会話と安心:「あと〇〇秒で終わりますよ」「痛みはどうですか?」など実況&共感で緊張を軽減😊

| 状況/サイン | 想定リスク | 看護師の対応 |

|---|---|---|

| 明らかな気泡混入 | pO₂/CO₂の誤差 | 即除去→混和→速やかに搬送 |

| 出血が止まりにくい | 抗凝固・圧迫不足 | 圧迫延長、医師報告、記録徹底 |

| 強い痛み・しびれ | 神経圧迫/虚血 | 直ちに中止を進言、部位再検討 |

| 検体量が不足 | 解析不能/再採取 | 早期共有、再採取段取り |

以上が、看護師が担う血ガス採取時の“実務スキル”です。

穿刺は医師が行うとしても、体位・安全見守り・検体品質の3点を押さえれば、チームとしての成功率と患者さんの安心感はしっかり高められますよ📋✨