「ホルモンって種類が多すぎて覚えられない😥」

「患者さんに説明したいけど、どうつなげて話せばいいのか迷う…」

「看護の現場で必要なホルモンの作用だけ整理できたら助かるのに💡」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

ホルモンの種類と分泌部位・作用を一覧で整理📊

-

看護師が理解しておきたい代表的ホルモンとその役割

-

ライフステージごとのホルモン変化とケアのポイント

-

患者さんへの説明やセルフケア支援に役立つフレーズ💬

が分かりますよ♪

ホルモンを看護に活かすためには「一覧表で整理して仕組みを理解すること」と「実際のケアや患者説明につなげる視点」が欠かせません✨

この記事では、ホルモンの基礎知識から実践で使える看護ポイントまで、忙しい看護師さんが短時間で整理できるようにわかりやすくまとめてご紹介します。

🧬ホルモンってなに?看護で役立つ基本をわかりやすく解説!

ホルモンは体の中でとても重要な役割を担っていますよね❤

でも「種類が多くて覚えにくい…」「看護の現場でどう関係してくるの?」と感じる方も多いと思います。

ここでは、ホルモンの基本をやさしく整理していきましょう。

💡ホルモンの定義と体内での役割

ホルモンとは、「内分泌腺」から分泌され、血液にのって全身の標的細胞へと運ばれ、体のさまざまな働きを調整する化学物質のことです。

つまりホルモンは、体の“メッセンジャー”のような存在なんです📩

役割はとても幅広く、以下のようなものがあります。

| 主な役割 | 具体例 | 看護との関わり |

|---|---|---|

| 成長・発達 | 成長ホルモン | 小児の成長障害や高齢者の筋力低下への理解 |

| 代謝調整 | インスリン・甲状腺ホルモン | 糖尿病や甲状腺疾患のケアに直結 |

| 生殖機能 | エストロゲン・プロゲステロン | 月経・妊娠・更年期看護 |

| ストレス応答 | アドレナリン・コルチゾール | 急性期の患者観察や精神的支援に重要 |

| 体内恒常性 | 抗利尿ホルモン・アルドステロン | 水分管理・電解質バランスの観察 |

ホルモンは“見えないけれど常に体を守ってくれている”存在だとイメージするとわかりやすいですね😊

👩⚕️看護師がホルモンを理解しておくべき理由

看護師がホルモンを理解することは、患者さんの症状や治療経過を正しくアセスメントするうえで欠かせません。

例えば…

-

糖尿病患者さん → インスリン作用を理解していれば、血糖値変動に合わせた観察ポイントが見える

-

更年期の患者さん → エストロゲン低下を背景にした症状への説明やセルフケア支援ができる

-

水分制限がある患者さん → 抗利尿ホルモンの働きを知っていれば、脱水や低ナトリウム血症を早く察知できる

ホルモン知識は「病気の理解」だけでなく、「患者さんへのわかりやすい説明」や「予防・セルフケア支援」にも直結します。

つまり、ホルモンを理解することは看護師にとって“観察力を深める武器✨”になるんです。

🧩内分泌とホルモンの関係をシンプルに解説

ホルモンを学ぶときに欠かせないのが「内分泌」という仕組みです。

-

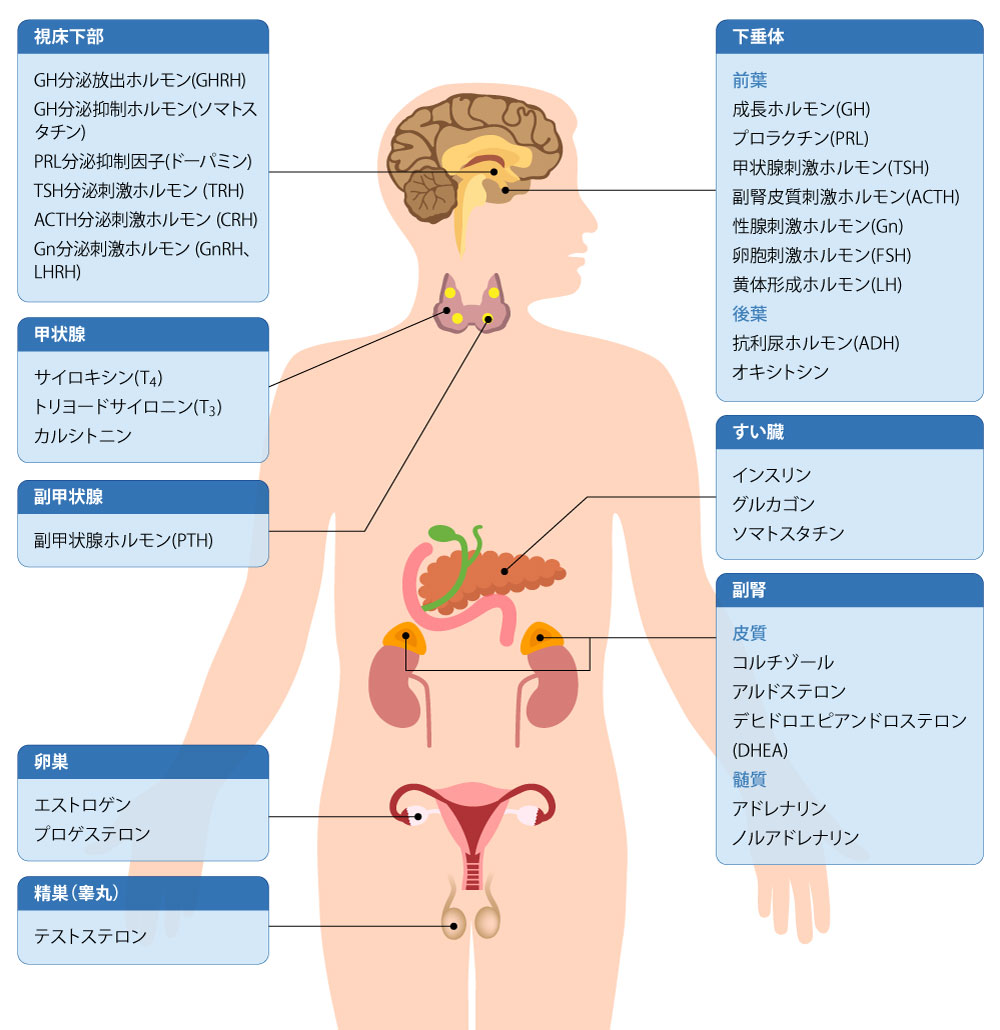

内分泌腺(甲状腺、副腎、卵巣、膵臓など)からホルモンが分泌される

-

分泌されたホルモンは血液に乗って全身へ運ばれる

-

特定の細胞(標的細胞)がホルモンを受け取り、反応を起こす

この流れが「内分泌→ホルモン作用」です。

一方で、汗や消化液のように体外に分泌されるものは「外分泌」と呼ばれ、ホルモンとは区別されます。

看護の現場では、患者さんが「ホルモンってなに?」と聞いたときに、

「血液を通して体のいろんな働きを調整する“お手紙”みたいな物質ですよ📮」

と説明できると、とても伝わりやすいですよ❤

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査は、line登録であなたが気になる病院などの公式ページを送っていただいた後、こちらで職場環境や、評判を徹底調査するサービスです。

ネットで探せない㊙情報もしっかり確認したい方におすすめ🌟

👩⚕️看護師が押さえるホルモンとケアのつながり

ホルモンの知識は、単なる暗記ではなく「ケアにどうつながるか」が一番大切です❤

病棟で患者さんと関わるとき、ホルモンの理解があるかないかで観察の深さや説明のわかりやすさが大きく変わります。

ここでは実践的なポイントを一緒に整理しましょう。

🏥病棟でよく見るホルモン関連疾患と看護の視点

看護の現場で多いホルモン関連疾患を整理すると、以下のようになります。

| 疾患名 | 関連ホルモン | 看護の視点 |

|---|---|---|

| 糖尿病 | インスリン | 血糖コントロール、低血糖時の早期対応 |

| 甲状腺機能亢進症(バセドウ病) | 甲状腺ホルモン | バイタル変化(頻脈・体重減少)、安静の工夫 |

| 甲状腺機能低下症 | 甲状腺ホルモン | 低体温・むくみ・徐脈の観察 |

| 副腎不全(アジソン病など) | コルチゾール・アルドステロン | 血圧低下、脱水、電解質異常のチェック |

| 更年期障害 | エストロゲン | ホットフラッシュ・不眠へのケア、セルフケア支援 |

| SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群) | 抗利尿ホルモン | 水分制限、低Na症状(けいれんなど)の観察 |

ホルモンの異常は、全身状態や精神面にも影響が出やすいため、早めに変化をキャッチして医師に報告することが大切です✨

🔍観察・記録で注意すべきホルモンの変化サイン

ホルモンのバランスが崩れると、バイタルや日常生活に特徴的なサインが現れます。

-

インスリン関連:発汗・動悸・手指の震え → 低血糖のサイン

-

甲状腺ホルモン関連:代謝変化 → 急な体重減少や便通異常

-

副腎ホルモン関連:ストレス耐性の低下 → 倦怠感や易疲労感

-

性ホルモン関連:気分変動・月経異常 → 精神的サポートの必要性

記録する際は、「症状の出現時期」「強さ」「患者さんの訴え」と合わせて書くと、チームで情報共有しやすくなりますよ📋

🍎ホルモンと生活指導(食事・睡眠・運動)

ホルモンバランスは生活習慣に大きく左右されます。

看護師としては、セルフケアの支援も重要です。

-

食事:

・糖尿病では炭水化物のコントロールを意識

・甲状腺疾患ではヨウ素摂取量に注意 -

睡眠:

・更年期や副腎疲労では睡眠リズムを整える指導

・夜勤明け患者には昼夜逆転を防ぐ工夫 -

運動:

・軽い有酸素運動はインスリン感受性を高める

・骨粗鬆症リスクがある患者には筋力維持をサポート

患者さんに説明するときは「ホルモンは生活のリズムに敏感なんですよ😊」と伝えるとイメージしやすくなりますよ。

🛌ライフステージ別に変わるホルモンと看護のポイント

ホルモンの分泌は一生を通じて変化していきます。

思春期から妊娠・産褥期、そして更年期や老年期まで、体と心の両面に影響を及ぼすのが特徴です❤

看護師としては、それぞれのライフステージに応じたホルモン変化を理解しておくことで、観察や患者支援に大きく役立ちます。

🌸思春期・性成熟期のホルモン変化と看護

-

ホルモン変化

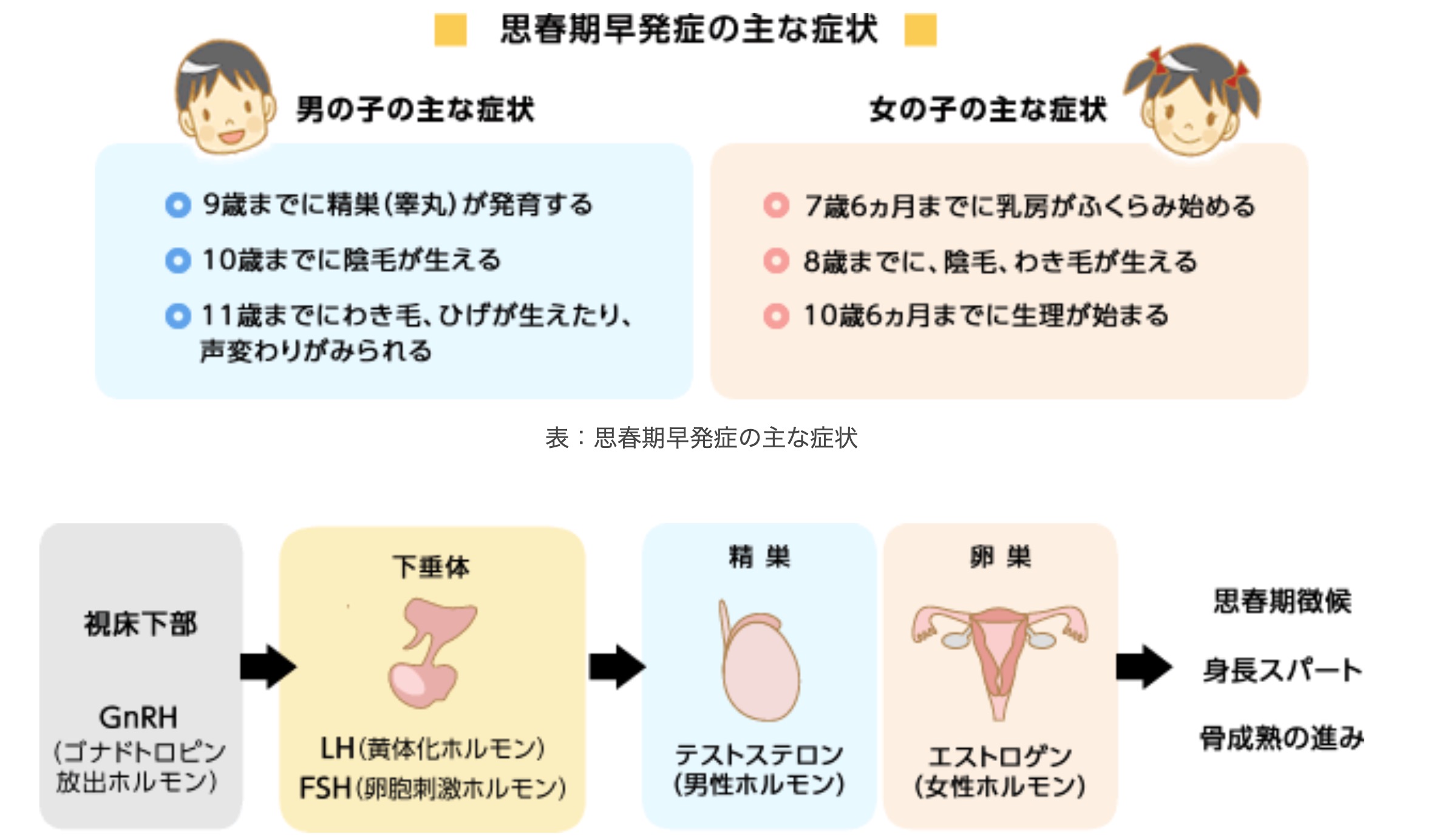

思春期になると、視床下部‐下垂体系の働きが活発になり、性ホルモン(エストロゲン・テストステロン)が増加します。

その結果、二次性徴(女性では乳房の発達・月経開始、男性では声変わりや筋肉量増加)が現れます。 -

看護の視点

- 女子では月経開始後の貧血や月経困難症に注意

- 男子では急激な体格変化や精神的アンバランスのフォローが必要

- 心理的に「体の変化に戸惑う」時期なので、プライバシーを尊重した関わりが大切です❤

🤰妊娠・産褥期に関わるホルモンと看護支援

-

ホルモン変化

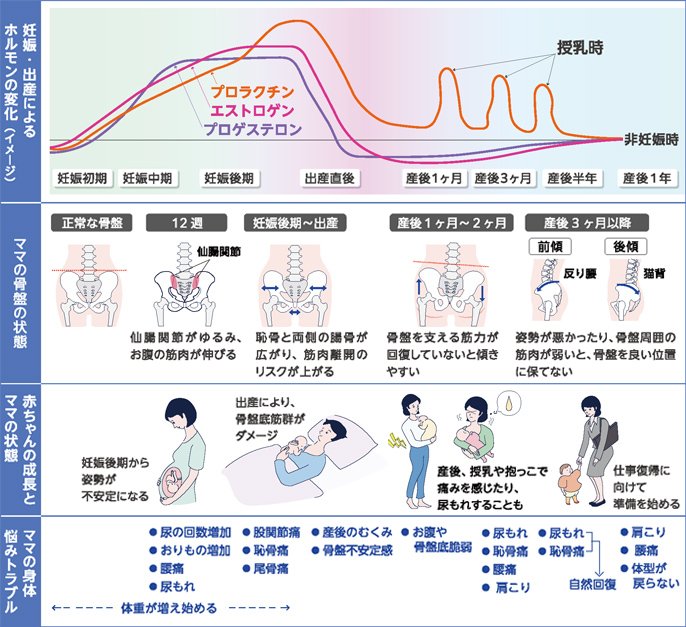

妊娠中はエストロゲン・プロゲステロンが大幅に増加し、子宮や乳腺の発達を促します。

出産が近づくとオキシトシンが子宮収縮を引き起こし、分娩を進めます。

産褥期はプロラクチンとオキシトシンが乳汁分泌をサポートします。 -

看護の視点

- 妊娠初期の悪阻はホルモン変化が背景にあるため、安心できる説明が有効

- 出産時の陣痛は「オキシトシンの作用」と伝えると患者さんの理解が深まる

- 産褥期は授乳支援と睡眠・休養の調整が母体回復につながります❤

🌙更年期・老年期におけるホルモン変化と看護

-

ホルモン変化

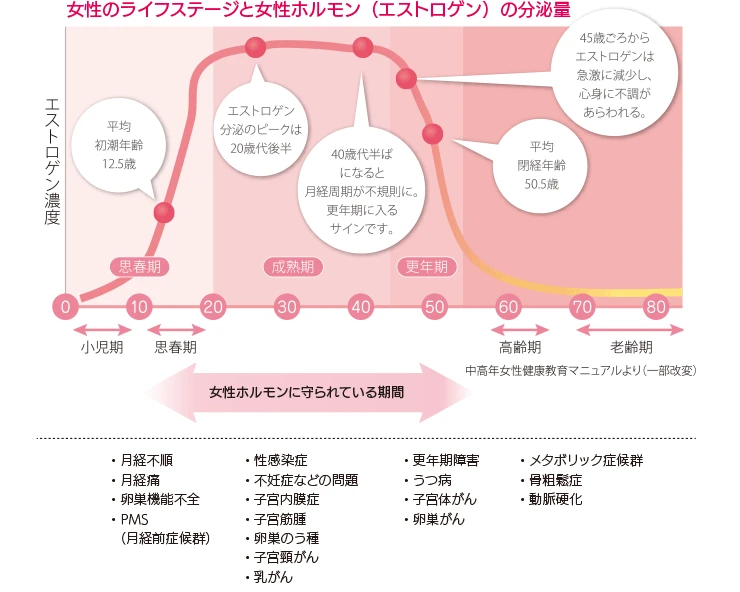

女性では卵巣機能の低下によりエストロゲン分泌が減少し、更年期症状(ホットフラッシュ、不眠、情緒不安定など)が現れます。

男性でもテストステロンが徐々に減少し、筋力低下や意欲低下が見られることがあります。

老年期は成長ホルモンや副腎皮質ホルモンも低下し、免疫力や回復力が落ちやすくなります。 -

看護の視点

- 更年期女性には生活習慣の改善(運動・バランスの良い食事・睡眠ケア)を支援

- 高齢者では転倒予防や骨粗鬆症対策が重要(エストロゲン減少と関連)

- 精神面のサポートも忘れずに。「年齢による自然な変化」と伝えることで安心感を与えられます❤

💡患者さんへの説明に使えるフレーズ&サポートアイデア

ホルモンの話って、医学的に説明すると難しくなりがちですよね💦

でも患者さんにとっては「自分の体の変化がどういう意味を持つのか」を理解することが大切です。

ここでは、ベッドサイドで使える簡単なフレーズや教育の工夫をまとめました❤

🩺ベッドサイドで使える「ホルモンの波」説明フレーズ

患者さんにホルモンの働きを説明するときは、専門用語を減らして“イメージ”を伝えるのがコツです。

-

「ホルモンは血液に乗って、体のスイッチを入れるお手紙みたいなものなんですよ📮」

-

「生理の時期ごとにホルモンがジェットコースターのように上がったり下がったりするんです🎢」

-

「ストレスの時に出るホルモンは、体を“戦闘モード”にして血圧や心拍数を上げるんですよ⚡」

患者さんが「なるほど!」とイメージしやすい比喩を使うと理解度がグッと上がります。

🌱セルフケアを支援するための一言アドバイス例

ホルモンバランスは生活習慣と深く関わっています。

患者さんに無理なく取り入れてもらうには、一言で伝えられるアドバイスが効果的です。

-

「睡眠のリズムを整えるだけでホルモンのバランスも落ち着きますよ🌙」

-

「食事でしっかり栄養をとることが“ホルモンの材料”になるんです🥦」

-

「軽い運動はホルモンを整えるスイッチみたいな役割がありますよ🚶♀️」

-

「気持ちの変化もホルモンのせいかもしれません。一人で抱え込まないで話してくださいね💌」

患者さんの「できそう!」を引き出す声かけが大切です。

📊患者教育に活かせる図や表の工夫

患者教育では、視覚的に伝える工夫が理解を助けます。

-

ホルモン波グラフ:月経周期にあわせてエストロゲン・プロゲステロンの変化を線グラフで示す

-

作用マップ:臓器とホルモンを矢印で結んだ図を用意すると「どこに効いているか」が一目でわかる

-

セルフチェック表:症状(頭痛・不眠・気分変動など)と日付をつけて記録してもらう

例えば「症状とホルモンの波を照らし合わせて見ましょう」と説明すると、患者さん自身が体調変化を客観的に理解しやすくなります❤

📋まとめ|ホルモン知識を看護で活かすコツ

ここまで「ホルモン 看護」について、基礎から実践まで整理してきました❤

最後に大切なポイントをまとめて振り返りましょう。

✅この記事の重要ポイントをおさらい

-

ホルモンは「体内のメッセンジャー📩」として成長・代謝・生殖・ストレス応答などを調整している

-

看護師が理解することで、症状の背景を読み解く力がアップ

-

分泌部位・作用を表で整理すると記憶しやすく、臨床ですぐ活かせる

-

ライフステージごとにホルモン変化があり、それぞれに必要なケアの視点がある

-

患者教育では「比喩」「図」「一言アドバイス」でわかりやすく伝えるのが効果的

💡明日から実践できるケアへの応用

-

観察記録に「ホルモンの影響かも?」という視点を加えてみる

-

患者さんへの説明に「ホルモンの波📈」をイメージして伝えてみる

-

生活指導では「小さな習慣(睡眠・食事・運動)」を結びつけてアドバイスする

🌸学びを深めるおすすめの勉強法

-

一覧表や図解をノートにまとめて繰り返し見る

-

国家試験の過去問をホルモン視点で解いてみる

-

臨床で出会ったケースを「どのホルモンが関わっていたか?」と振り返る

🎀締めの言葉

ホルモンの知識は、覚えるだけではなく「患者さんをどう支えるか」に直結する大切なツールです。

最初は難しく感じても、表や図で整理し、日々の看護と結びつけることで自然と身につきますよ❤

明日からのベッドサイドで「ホルモンの視点」をひとつプラスしてみませんか?

きっと患者さんへの説明やケアが、もっと自信を持ってできるようになります✨