「患者さんの脈が飛んでる?でも心拍はちゃんとある…💦」

「モニターと手で測った脈拍数が合わないことがあるけど、これって異常?」

「心拍数と脈拍数が違うときって、どうアセスメントすればいいの…?」

👉そんな疑問やお悩み、現場で感じたことはありませんか?👩⚕️

この記事では、

-

心拍数と脈拍数の違い👆

-

一致しない原因として代表的な病態(期外収縮・心房細動など)💔

-

現場での測定ポイントと記録時の注意点📝

-

患者さんへの説明・声かけのコツ💬

が分かりますよ♪

心拍数と脈拍数が一致しないのは、期外収縮や心房細動などの不整脈が原因のことが多く、看護師として“触診と観察力”がとても大事な判断材料になります✨

この記事では、

心拍数と脈拍数が一致しない理由とその仕組みを、看護師視点でやさしく解説しながら、

現場で役立つ観察のポイントや患者さんへの説明例も紹介していきます🩺

ぜひ最後まで読んで、明日からのケアに活かしてくださいね🌸

① 心拍数と脈拍数ってなにが違うの?

モニターで見える「心拍数」と、手で測る「脈拍数」。

この2つっていつも一致するもの…と思いがちですよね。

でも実は、一致しないケースもあるんです。

ここではまず、それぞれの言葉の意味や違いをしっかりおさえておきましょう💭

✨心拍数と脈拍数の定義をカンタンに解説✨

| 用語 | 定義 | 測定方法 | 測定場所 |

|---|---|---|---|

| 心拍数 | 心臓が1分間に収縮した回数(電気的な活動に基づく) | 心電図モニター、パルスオキシメーターなど | 胸部(聴診・モニター) |

| 脈拍数 | 末梢の動脈で触れる、血液の拍動の回数 | 橈骨動脈・頸動脈などの触診 | 手首、首 など |

心拍数は心臓の動きそのものを見ているのに対し、脈拍数は「血液が末梢に届いているか」をチェックしています。

つまり、電気信号は出ていても、血液がちゃんと送り出されていなければ、脈が触れない=カウントされないこともあるんです💡

🤔一致するのが普通?ズレるのは異常?

基本的には、健康な人では心拍数と脈拍数は一致します。

でも、以下のような状態では「ズレ」が起こることがあるんです👇

| ズレが起こる主な状況 | 理由 |

|---|---|

| 心房細動 | 不規則な心房の興奮で、心室に伝わる拍動が不安定になる |

| 期外収縮(PVCなど) | 心室の早期収縮により、拍出量が不十分になり脈が触れない |

| 心筋収縮力の低下 | 拍出量が少なく、末梢まで血流が届かず脈にならないことがある |

特に「脈拍数が心拍数より少ない」というパターンは、「脈の欠損(pulse deficit)」とも呼ばれ、不整脈のサインになっていることがあります⚠️

このズレに気づけるかどうかが、看護師の観察力とアセスメント力の見せどころなんです💪✨

看護師として知っておきたい基礎知識

-

一致していれば正常のサイン

-

ズレがある場合は多少異常を疑うのが基本

-

指や耳、機械的な測定、どのような方法でも状況を意識しながら観察しましょう

🩺看護師として知っておきたい基礎知識

看護師としては、以下のポイントをおさえておくと安心です👇

-

心拍数は必ずしも脈拍数と一致しないことがある

-

ズレていた場合、不整脈や循環不全の可能性がある

-

脈を手で測ること(触診)は、観察の基本スキル

また、触診では「強さ・リズム・回数」すべてが重要。ただ回数だけを数えるのではなく、

「飛んでないかな?弱くなってないかな?」と感覚的にも丁寧に観察することが、

状態変化の早期発見につながります💡

② 一致しないのはなぜ?知っておきたい3つの原因

「脈と心拍がズレてる…これって大丈夫?」

そんな時に大事なのが、「なぜズレるのか」を知っておくことです👀✨

ここでは、心拍数と脈拍数が一致しない主な原因を3つにしぼって、わかりやすく解説していきますね!

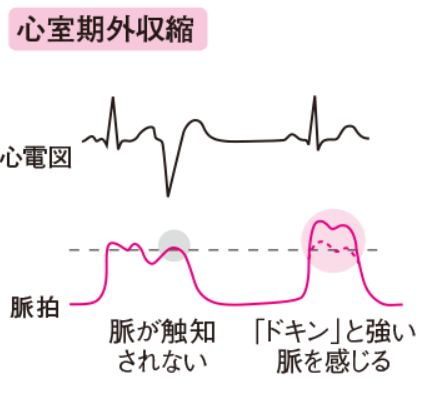

💣よくある原因①:期外収縮ってなに?

期外収縮(PVC=心室性期外収縮)は、心臓が予定より早く収縮してしまう現象です。

このとき、早く収縮した分、十分な血液を送り出すことができず、脈として触れない場合があるんです。

つまり、心臓は動いているのに、脈は「飛んだ」ように感じる…これが脈の欠損(pulse deficit)です。

📝看護ポイント

-

連発する場合は注意が必要

-

患者さんは「ドクンとする感じ」「胸がモヤモヤする」と訴えることが多いです

-

バイタル測定時には、モニターの心拍と触診の脈を必ず照らし合わせる習慣を

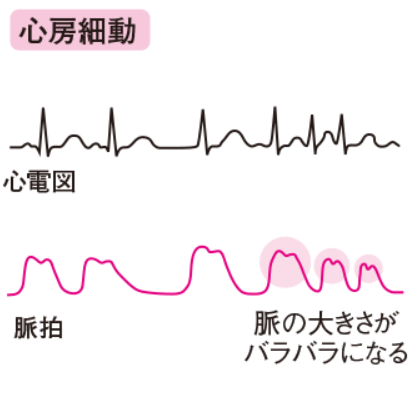

🔁よくある原因②:心房細動でズレるのはなぜ?

心房細動(AF)は、心房の興奮が不規則に起こる不整脈です。

このため、心室への電気刺激もバラバラになり、結果的に心拍のリズムも乱れます。

しかも、拍出される血液量も一定でないため、脈が弱くなったり飛んだりしてしまうんです。

📌チェックポイント

-

心電図ではRR間隔が不規則に

-

高齢者に多く、動悸やふらつき、失神の訴えが出ることも

-

脈拍が「バラバラで不規則」な場合は、必ず心房細動を疑うことが大切です!

🩸よくある原因③:そもそも脈が触れないってこともある?

実は、心拍があっても脈が触れないこともあるんです。

それは、以下のような理由があるとき👇

| 状況 | 説明 |

|---|---|

| 心筋収縮力の低下 | 拍出量が少なく、末梢まで届かない |

| 末梢循環の悪化 | ショックなどで血圧が低下し、末梢に血流が届かない |

| 低体温など | 血流速度が遅く、脈拍として感じにくくなる |

このようなケースでは、「心拍はあるのに脈が取れない=命の危険がある」こともあります⚠️

なので、脈が触れない=ただの触診ミスではないと考える意識が大切です!

向いてる仕事が分かる?「おしごと診断」

「勉強したくない…」と思うと同時に仕事のモチベーションが下がってしまうことも…。

でも、自分に向いてる仕事なら、逆に「勉強したい!」と仕事のモチベーションが上がるかも!

LINEで気軽に「おしごと診断」をして、自分に向いてる仕事や職場を把握しましょう。

③ 要注意⚠️こんな症状があるときは医師に相談を

脈と心拍がズレているとき、「一時的なものかな?」と見逃してしまいがち…。

でも、なかには重大な病気のサインが隠れていることもあるんです💦

ここでは、「この症状があるときは必ず医師に報告したい!」というポイントを一緒に確認していきましょう。

😵💫めまい・息切れ・動悸がある場合

心拍と脈拍の不一致があるとき、同時に次のような症状が出ていませんか?

| 症状 | 考えられる背景 |

|---|---|

| めまい・立ちくらみ | 拍出量低下による一過性の脳虚血 |

| 息切れ・呼吸苦 | 心拍出量低下による全身の酸素不足 |

| 動悸・胸部不快感 | 不整脈による心拍の乱れを自覚 |

こうした症状があれば、心拍と脈拍のズレによる循環不全の可能性があります。

放っておくと失神や転倒、さらには心不全悪化のリスクにもつながるため、早めの医師報告が大切です🗒️

📉血圧やSpO₂にも変化があるときは?

バイタルサインは、患者さんの全身状態を映し出す鏡のようなもの。

心拍と脈拍がズレているとき、血圧やSpO₂の変化も見逃せません。

| 項目 | 変化の内容 | 看護師の対応ポイント |

|---|---|---|

| 血圧 | 低下している(収縮期<90mmHgなど) | ショックや心不全の兆候に注意! |

| SpO₂ | 90%未満、または急激な低下 | 酸素投与・呼吸状態の観察を強化 |

特に、高齢者や心疾患のある方では「脈のズレ+低血圧」=緊急性の高い状態のことも。

複数のバイタル変化が見られたら、即座に医師へ報告しましょう📢

📝受診につなげる観察ポイント

医師に報告する際に、ただ「脈が飛んでます」ではもったいない…!

より的確な判断につなげるために、以下の情報を看護師が整理して伝えることがポイントです👇

✅ 報告に盛り込みたい内容

-

いつから脈がズレているか(時間帯・状況)

-

脈が飛ぶ頻度・規則性の有無

-

モニター心拍との比較(心拍数と脈拍数の具体的な差)

-

合併している症状(めまい・冷汗・呼吸苦など)

-

バイタルの変化(血圧・SpO₂)

これらを押さえておけば、医師も必要な判断がしやすくなり、チームでの連携がスムーズに進みます🧑⚕️👩⚕️

④ 現場でできる🩺脈拍と心拍の測り方のコツ

心拍数と脈拍数がズレているかも…?そんなときこそ、正確な測定が第一歩になります。

ここでは、看護師が現場で実践できる「測り方のコツ」や「ズレを見つけるための視点」をわかりやすくご紹介していきますね💡

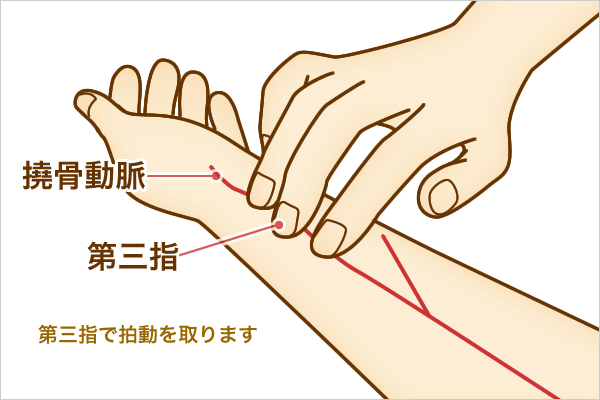

✋手で測る脈拍の基本テクニック

脈拍測定の基本は触診です。

特に橈骨動脈(手首)での触診は、現場でもよく使われますよね😊

✅ 基本的な手順

1.安静にした状態で、患者さんの手首の内側(親指側)に指を当てる

2.人差し指と中指の腹で軽く押さえる(強く押しすぎないように注意)

3.1分間しっかり測る(30秒×2ではなく、ズレのあるときは1分計測がおすすめ)

🌟ポイント

-

「強さ」や「リズム」も観察しましょう

-

規則的か不規則か、飛んでいる感じがないかをチェック

-

呼吸や体動の影響を受けやすいので、静かな環境で行うとより正確です

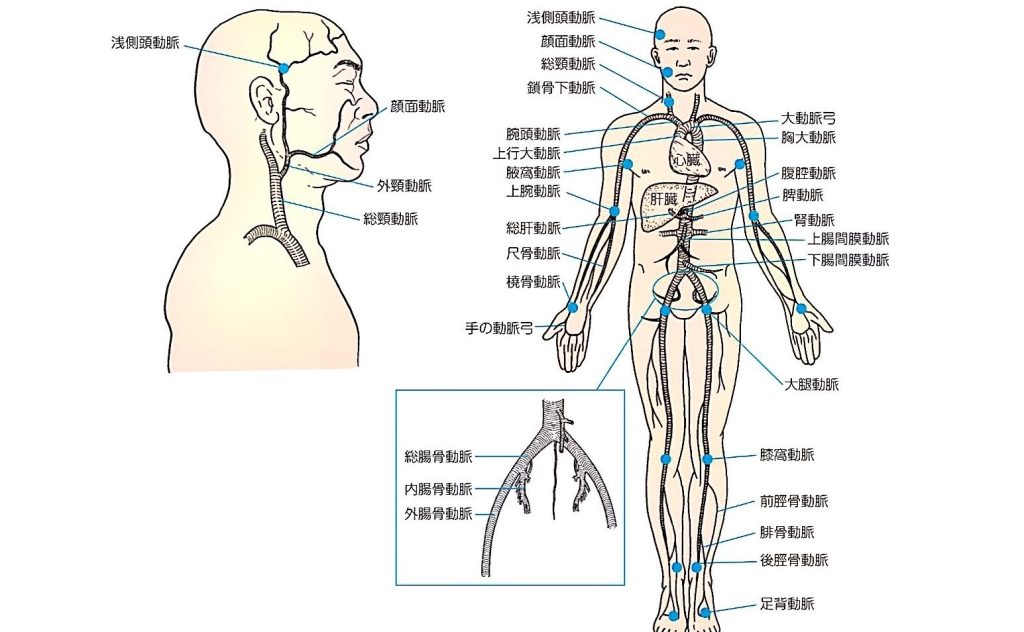

橈骨動脈以外にも触れることのできる動脈

手首で測れない場合には橈骨動脈以外の動脈で測ってみましょう。

ただし、橈骨動脈で触れない場合には血圧が下がっている可能性があります。

🎧心音を聴診してみよう

モニターが使えない場面や、触診で判断が難しい場合には聴診器での心音確認も効果的です!

✅ 聴診の基本

-

聴診部位:心尖部(第5肋間・左鎖骨中線)

-

通常、S1・S2の音が規則的に聞こえる

-

「トン・トン…トントン…」のように、変なリズムや抜けがないかを確認します

👂聴診のメリット

-

触診ではわからない心音の微妙なリズムをつかめる

-

モニターとの心拍差をリアルタイムに確認できる

-

「心音はあるけど脈が飛んでる」というズレの把握にも有効です

🔍心拍と脈拍がズレてるときの見つけ方👀

ズレに気づくためには、同時に確認することがコツです!

✅ 同時測定の手順

1.片手で橈骨動脈を触診

2.もう片手で心電図モニター(心拍数)や聴診を確認

3.1分間計測して、心拍数と脈拍数を比較

| 項目 | 観察ポイント |

|---|---|

| 心拍数 > 脈拍数 | 脈の欠損を疑う(不整脈など) |

| 不規則なリズム | 心房細動や期外収縮の可能性 |

| 脈が弱く触れにくい | 低拍出量や循環不全に注意 |

ズレが大きいほど、循環状態が不安定である可能性が高いので、

患者さんの全身状態と合わせてしっかり観察していきましょう!

📝看護記録に書くときの注意点

観察した内容は、的確に記録へ反映することが重要です✨

✅ 記録のポイント

-

「脈拍数◯回/分、心拍数◯回/分。脈拍欠損あり。」のように記載

-

規則性・リズム・触れやすさも言葉で表現

-

「脈拍不整あり。触診にて1分間に4回欠損を確認」なども◎

-

バイタル記録と合わせて、患者の主訴(例:動悸・めまい)も記録すると説得力UP!

記録内容が正確であれば、チーム内での情報共有や医師の判断にもつながりやすくなりますよ😊📋

⑤ 看護師がチェックすべきポイントはここ✨

心拍と脈拍が一致していないとき、ただ「ズレてるなぁ」と思うだけではもったいないですよね。

看護師としては、どんな視点で、どんなふうに観察・判断していくかがとても大切です🌼

ここでは、現場で実際に役立つ「チェックポイント」を整理していきます!

🔎バイタルサインと合わせて見るべき視点

脈と心拍のズレを見つけたら、単体で判断するのではなく、バイタル全体と合わせて観察することが大事です!

| 項目 | 見るべきポイント | 看護師の対応のヒント |

|---|---|---|

| 血圧 | 収縮期が90mmHg以下か?/脈圧が狭くなってないか? | ショックや循環不全の兆候を疑う |

| SpO₂ | 急な低下がないか? | 呼吸状態と心拍出量の低下を関連づける |

| 意識レベル | JCSやGCSに変化は? | 脳血流の低下を示すサインかも |

| 表情・訴え | 動悸、胸痛、ふらつきなど | 患者さんの主観にも注目👀 |

脈や心拍がズレているだけでは判断がつかないことも多いので、全身状態を見ながら「何を意味しているか」を読み解く力が必要です🧠💡

📉モニター波形での確認方法📊

心電図モニターを使っているときは、波形の観察がとても役立ちます!

✅ こんなとき要注意!

-

RR間隔が不規則 → 心房細動を疑う

-

PVC(心室性期外収縮)が頻発 → 脈が飛んでいる可能性あり

-

HR(心拍数)が急に上下する → 自律神経の乱れや不整脈かも

📝看護師のポイント

-

モニターの心拍数と、自分の触診による脈拍数を同時に確認して記録に残す

-

モニター心拍だけを鵜呑みにせず、「実際の血流」がどうかを観察するクセをつけましょう!

🗂️観察→記録→報告の流れをマスターしよう

心拍と脈拍が一致しないとき、ただ「異常あり」と思うだけではなく、次の行動につなげることが重要です💪

🪄 観察から報告までの流れ

-

観察:心拍・脈拍・バイタル・患者の様子を見て、違和感がないかをキャッチ

-

記録:「心拍数◯回/分、脈拍数◯回/分。脈欠損あり。SpO₂低下、意識レベル変化なし」など具体的に

-

報告:医師へは「いつから」「どう変化しているか」「何がズレているか」を簡潔に伝える

💡ワンポイント

-

報告のフレーズ例:「○時頃より脈拍と心拍が一致していない状態です。心拍数は〇回、脈拍数は〇回で脈欠損を複数確認しています。」

これがスムーズにできると、チーム内の信頼もアップ✨

緊急対応が必要なケースでも、落ち着いて行動できるようになりますよ😊

⑥ 患者さんへの声かけ&説明例も紹介💕

「脈が飛んでる感じがするんだけど…」「なんか変な感じがして不安…」

患者さんからそんな声が聞こえてきたとき、どう答えたら良いか迷ったことはありませんか?😌

この章では、患者さんやご家族に安心してもらえるような声かけや説明の工夫を紹介していきます♪

🗣️「脈が飛んだ」と言われたときの対応例

患者さんが「脈が飛んでる」「変な感じがする」と訴えたときは、まずは不安な気持ちを受け止めることが大切です。

✅対応のステップ

-

落ち着いたトーンで声をかける(例:「そうなんですね、少し詳しく教えてもらえますか?」)

-

訴えを聞いたら、すぐにバイタルチェック・モニター確認・触診で状態を評価

-

必要に応じて医師へ報告+安心できる説明を添える

💬使える説明例

-

「脈が一時的に飛ぶこともありますが、今のところ心拍はしっかりしていますよ」

-

「今、お身体の反応として少し脈が不規則になっているようですが、よくあることなので様子をみていきましょうね」

-

「詳しくは先生にも確認しておきますので、安心してくださいね😊」

患者さんの表情や反応を見ながら、専門用語は避けて、かみくだいた言い方を心がけましょう✨

🤝不安な気持ちに寄り添う説明の工夫

患者さんが訴える「違和感」や「なんとなく変」という感覚も、大切なサインのひとつです。

そのため、「気のせいですよ」とは絶対に言わず、共感+説明+観察が大切です。

🎀不安に寄り添う3つのポイント

-

共感:「そう感じたんですね、不安になりますよね」

-

安心:「今すぐ命に関わる状態ではないですよ」

-

信頼:「念のために、しっかり確認させてくださいね」

説明は短くても、「ちゃんと見てくれてる」と思ってもらえることで、患者さんの安心感はぐんと高まります💗

👨👩👧家族への伝え方のポイントもチェック

患者さんがご高齢だったり、認知症がある場合は、ご家族が心配されることも多いですよね。

そんなときは、難しい医学用語は使わずに、日常会話に近い言葉で伝えるのがポイントです。

📌家族への伝え方の工夫

-

「心臓の動きと手首の脈に少しズレが出ている状態なんですが、よくあることなので、しばらく様子をみています」

-

「心電図などでも確認して、必要があれば先生から説明がありますのでご安心ください」

-

「今すぐに命に関わるものではありませんが、きちんと観察しています」

家族は専門知識がないぶん、言葉ひとつで不安になったり安心したりします。

だからこそ、“寄り添いの姿勢”が伝わる説明を心がけていきたいですね🍀

⑦ 【まとめ】脈と心拍のズレを見逃さないために

ここまで、「心拍数と脈拍数が一致しない場合」について、原因や測り方、観察・説明のポイントを詳しくご紹介してきました😊

最後に、看護師として大切にしたい視点を振り返っておきましょう♪

✅看護師が知っておくべきまとめポイント

| 項目 | ポイントまとめ |

|---|---|

| 心拍数と脈拍数の違い | 心拍=心臓の動き、脈拍=末梢に届く拍動 |

| 一致しない原因 | 期外収縮/心房細動/拍出量の不足など |

| 測定時の注意 | 触診は1分間、心拍との同時確認が大事 |

| 観察の視点 | バイタル全体+症状からアセスメント |

| 説明・対応 | 患者・家族への声かけで不安を軽減❤ |

ズレ=異常とは限らないけど、“変化のサイン”としてしっかりキャッチしておくことが大切なんです🩺

🌟実践で活かせる観察&説明の視点

日々の看護ケアでは、

-

ただ数値を追うだけでなく、「このズレは何を意味しているのか?」を考える観察力

-

患者さんやご家族が安心できるように、言葉を選ぶコミュニケーション力

この2つがとても大事です💡

看護師は、変化の「最初の気づき手」になれる存在。

だからこそ、今回学んだことを実践で使える知識として身につけておくことで、より質の高い看護につながりますよ😊

ここまで読んでくださってありがとうございました💕

ぜひ、明日からのケアにこの知識を役立ててくださいね✨

<参考・引用>

看護roo

東京医薬看護専門学校

医学書院

こまど