🔍伝音性と感音性の違いを一発で理解しよう!

「伝音性」と「感音性」…聞いたことはあっても、パッと説明するのは意外と難しいですよね💦

でも、この2つの違いが分かれば、難聴の原因の見当がつき、ケア方法や看護計画の精度も一気に上がります✨

ここでは、耳のどの部分にトラブルがあるのか、症状の特徴、診断のポイント、そして検査での見分け方までを分かりやすく整理しますね📚💖

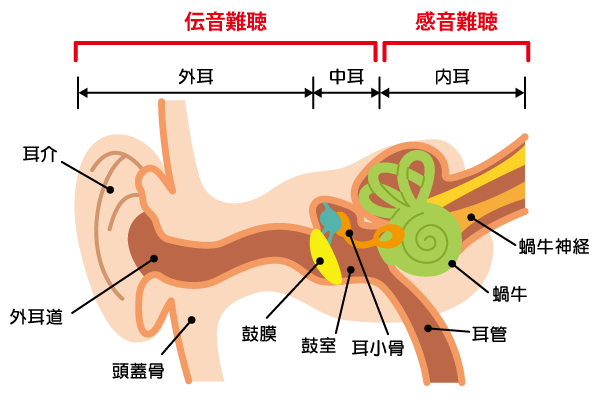

伝音性難聴とは?耳のどこに原因があるのか

伝音性難聴は、外耳や中耳の障害で「音をうまく内耳まで届けられない」状態です。

音量が小さく届くため、言葉自体は理解できることも多く、環境や音量調整で改善する場合があります👂

主な原因例

-

耳垢栓塞(耳あかが詰まっている)

-

外耳炎(痛みや腫れで音が通りにくい)

-

中耳炎(滲出液や炎症で鼓膜の振動が妨げられる)

-

鼓膜穿孔(穴があき振動が伝わらない)

-

耳硬化症(耳小骨が固まる)

特徴と看護のポイント

-

大きめの声で話すと聞き取りやすい

-

静かな環境だと改善しやすい

-

医師の処置後(耳垢除去・鼓膜治療など)に急に改善する場合あり

-

ケアでは明瞭な発声・環境調整・処置後の聞こえ変化観察が重要

感音性難聴とは?神経や内耳のトラブル

感音性難聴は、内耳(蝸牛)や聴神経の障害で「音は届くが正しく感じ取れない」状態です。

音を大きくしても“ぼやけて聞こえる”ため、単純な音量アップでは改善しにくいのが特徴です🧠🎶

主な原因例

-

加齢性難聴(高音域から低下)

-

騒音性難聴(長期の大音量曝露)

-

薬剤性(アミノグリコシド系、シスプラチン、ループ利尿薬など)

-

突発性難聴(急な片側性の低下)

-

聴神経腫瘍(腫瘍による圧迫)

特徴と看護のポイント

-

大きな声でも明瞭に聞き取れないことがある

-

高音より低音が聞きやすい場合あり

-

繰り返し・短い文・キーワード強調が効果的

-

視覚情報(口元・表情)や筆談併用で補完

-

不安・孤立感への心理的配慮が重要

混合性難聴って?特徴と診断のポイント

混合性難聴は、伝音性と感音性の両方の要素を持つ難聴です。

たとえば、慢性中耳炎で中耳に障害があり、さらに内耳にもダメージがある場合などです。

特徴

-

音量不足+音のぼやけの両方がある

-

環境調整だけでは改善しきれない

-

補聴器の調整や複合的なケアが必要

看護の視点

-

医師による原因部位ごとの治療と並行して、伝え方の工夫を組み合わせる

-

安全確保(アラーム認知、転倒防止)を強化

-

個別性の高い看護計画が必須

検査でわかる!伝音性と感音性の見分け方

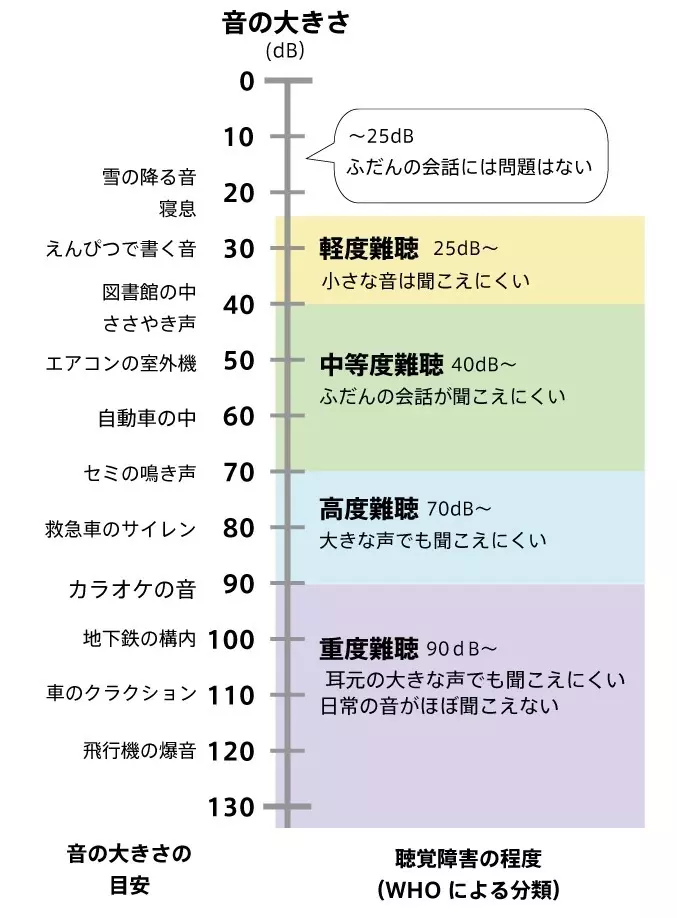

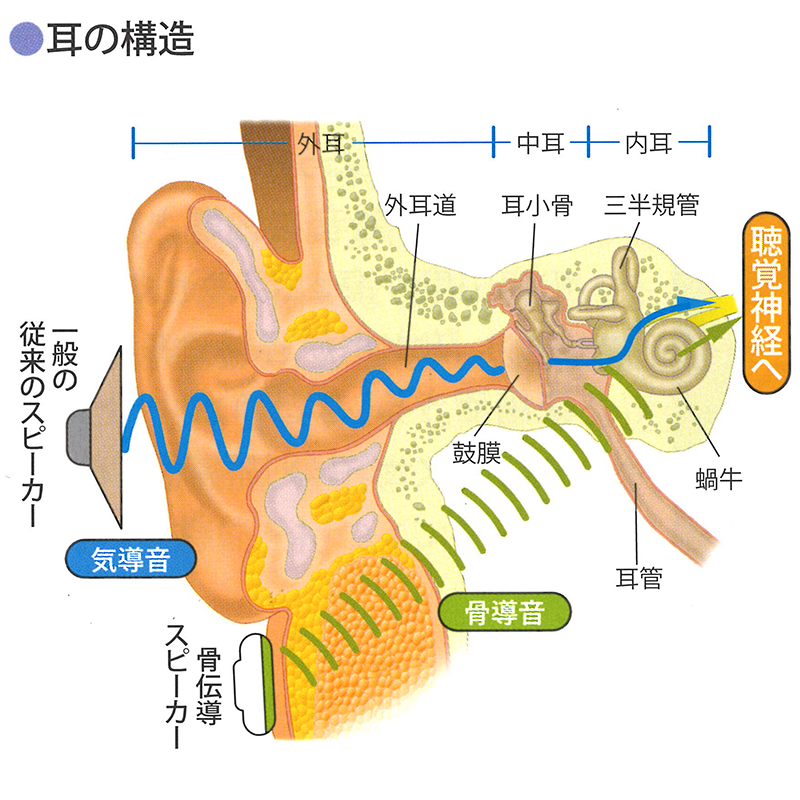

耳鼻科で行われる聴力検査(純音聴力検査)は、気導(耳から)と骨導(頭蓋骨を振動させる)の2種類を使って原因部位を推測します。

| 検査項目 | 伝音性難聴 | 感音性難聴 |

|---|---|---|

| 気導聴力 | 低下 | 低下 |

| 骨導聴力 | 正常~ほぼ正常 | 低下 |

| 気骨導差 | あり(気導<骨導) | なし(気導=骨導) |

看護師が知っておくメリット

-

検査結果を理解して、医師やリハスタッフと共通認識が持てる

-

ケア方針や環境調整の優先順位が立てやすくなる

-

患者さんや家族への説明がより的確になる

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたらこちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

📋これで安心!難聴患者の看護計画の立て方

「何を目標に、どんなケアを組み立てればいいの?」と看護計画の作成で迷ったことはありませんか?📄💭

難聴患者さんへの計画は、聞こえやすさの確保・安全面の配慮・心理的安心感の3つを柱に立てると、現場でのブレが少なくなります。

ここでは、アセスメントの押さえどころ、ゴール設定の例、急性期と慢性期それぞれに合わせた具体的ケア内容まで、実践に直結する形で解説します💡💖

アセスメントで押さえるべきポイント

看護計画の精度は、アセスメントの深さで決まります。

聞こえに関する情報だけでなく、生活・心理・安全面まで幅広く評価しましょう。

アセスメント項目例(チェック表)

| 評価項目 | 具体的観察ポイント | 活用例 |

|---|---|---|

| 聞こえやすい環境 | 静かな場所か、照明は十分か | 説明や指示の場を環境調整 |

| 聞きやすい側の耳 | 左右どちらか、補聴器の有無 | 声かけ方向を統一 |

| 理解度 | 繰り返し説明で理解か、1回で理解か | 指示内容を短く分ける |

| 心理状態 | 不安・孤立感・苛立ちの有無 | 安心できる声かけを計画 |

| 安全リスク | ナースコールやアラーム反応 | 視覚的・振動アラートの導入 |

ゴール設定の考え方と例文

ゴールは「患者さんが安心して生活・治療を受けられる状態」を基準に設定します。

-

短期目標:環境や話し方の工夫で必要な情報を確実に受け取れる

-

長期目標:患者さん自身が聞こえにくさを補う手段を選び、活用できる

ゴール例文

「〇月〇日までに、患者は補聴器と筆談を併用して、必要な情報を理解できる」

「環境調整とスタッフの声かけで、誤解や聞き返しの回数が半減する」

ケア内容の具体例(急性期・慢性期)

| 期間 | ケア内容例 | ポイント |

|---|---|---|

| 急性期 | 病状説明は短く区切り、確認を繰り返す | 混乱予防、理解度の即時確認 |

| 急性期 | 検査・処置前に視覚資料で説明 | 不安軽減、同意形成の支援 |

| 慢性期 | 家庭環境に合わせた補聴器・ツール指導 | 自立支援、継続的QOL向上 |

| 慢性期 | 家族へのコミュニケーション方法の共有 | 在宅での情報伝達をスムーズに |

看護計画例

実際に看護計画を立てる視点が理解できても実際に計画を立てるとなると「あれ…??」と迷うこともありますよね。

ここでは看護計画の例を紹介します。

患者さんに合わせてアレンジしてみてくださいね📝

📝SOAP例①(急性期:感音性難聴、高齢患者)

S(Subjective:主観的情報)

-

「テレビの音は大きくすれば聞こえるけど、人の話はぼやけて聞こえる」

-

「検査や処置の説明がよく分からないと不安になる」

O(Objective:客観的情報)

-

呼名に対する反応が遅い

-

会話中、口元を注視する様子あり

-

病室の騒音下では聞き返しが多い

-

補聴器は未使用

-

ナースコール押し忘れの場面あり

A(Assessment:アセスメント)

-

感音性難聴による情報受け取りの困難があり、安全面・心理面のリスクが高い

-

音量だけでなく、会話の明瞭さや環境調整が必要

-

補聴器や筆談など多様な伝達方法の導入が有効

P(Plan:計画)

-

聞こえやすい側から低めの声でゆっくり話す

-

照明を確保し、口元と表情が見える位置で説明

-

重要事項は筆談や図で補足

-

ナースコールに視覚(ライト点滅)や振動機能を追加

-

家族と共有し、面会時も同じ方法を活用

📝SOAP例②(慢性期:混合性難聴、在宅患者)

S(Subjective:主観的情報)

-

「補聴器をつけても雑音が多くて疲れる」

-

「家族と話すときに聞き返しが多くて申し訳ない」

O(Objective:客観的情報)

-

補聴器使用時でも会話の成立率は7割程度

-

家族は大きな声で話すが、高音域は理解困難

-

外出時は会話を避ける傾向あり

-

家の照明が暗く、口元が見えにくい場面がある

A(Assessment:アセスメント)

-

混合性難聴による音量不足と音の明瞭度低下の両方が影響

-

環境改善とコミュニケーション方法の家族教育が必要

-

社会的交流の減少に伴い孤立傾向あり

P(Plan:計画)

-

家庭の照明を明るくし、口元が見える位置で会話

-

家族に低めの声・短文・視線合わせを指導

-

補聴器調整を専門業者と連携して実施

-

筆談ボードやスマホ文字入力アプリの導入支援

-

地域の難聴者サークルや相談窓口を紹介し、交流機会を確保

🛡️安全・安心を守るための環境&心理面ケア

難聴患者さんは、聞こえにくさによって事故リスクや心理的ストレスが高まりやすくなります。

ナースコールやアラーム音が聞こえない、周囲の動きに気づきにくいことで、転倒や処置の遅れにつながることもあります💦

また、「聞こえないこと」そのものが孤立感や不安を増やし、患者さんのQOLを下げてしまうことも…。

ここでは、安全面と心理面の両方に目を向けたケア方法をご紹介します💖

転倒や事故を防ぐ環境調整

安全確保の第一歩は、聞こえに頼らない環境づくりです。

具体例

-

ナースコールに視覚(ライト点滅)や振動アラートを追加

-

ベッド周囲を整理し、移動経路を確保

-

スリッパではなく滑りにくい履物を用意

-

廊下や室内の照明を十分に確保

-

検査や処置の呼び出しは直接訪室して声かけ+ジェスチャー

不安を和らげるための声かけと配慮

心理的安全を守るには、安心感を与えるコミュニケーションが大切です😊

ポイント

-

まず患者さんの視界に入り、笑顔でアイコンタクト

-

用件や状況を簡単な言葉で先に伝える(例:「今から採血しますね」)

-

聞き取れなかった場合は、何度も同じ調子で繰り返す

-

表情・ジェスチャー・口の動きで補足する

-

「聞こえにくいときは遠慮なく教えてください」と伝えることで安心感アップ

家族や多職種との連携方法

患者さんを取り巻く全員での情報共有が、安全・安心を守る鍵です🔑

実践方法

-

カルテや情報共有シートに「聞こえにくさの程度」と「有効な伝達方法」を明記

-

家族に、家庭でも同じ方法で話すよう説明

-

リハビリスタッフと連携して、補聴器や会話訓練の有無を確認

-

医師・薬剤師と情報を共有し、薬剤性難聴のリスクや経過を把握

📝まとめと明日から使えるヒント

ここまで、難聴の基礎知識から伝音性・感音性の違い、コミュニケーションの工夫、看護計画、安全・心理面のケアまで一通りご紹介しました💡

最後に、内容をぎゅっと振り返り、現場ですぐに活かせるアクションを整理します。今日のシフトからでも試せるヒントをお届けしますね❤

この記事のポイント振り返り

-

難聴は「聞こえにくさ」の種類(伝音性・感音性・混合性)によってアプローチが異なる

-

感音性は音量より“明瞭さ”を、伝音性は“音量と環境”を意識すると伝わりやすい

-

コミュニケーションは、声の高さ・スピード・環境調整がカギ

-

安全面では視覚的合図や振動アラームを活用し、心理的安心も重視する

-

看護計画は、アセスメント→目標設定→ケア→評価の流れを明確にする

すぐにできる行動リスト

-

患者さんの聞きやすい側の耳を確認する👂

-

照明を明るくして口元と表情を見せながら話す💡

-

声は少し低め・ゆっくり・短く区切って話す🗣

-

筆談や図を使って重要事項を補足📝

-

ナースコールや呼び出しに視覚・振動サインを追加

-

家族やスタッフと「聞こえやすい工夫」を共有する🤝

難聴患者さんと信頼関係を築くために

信頼は「話せる・伝わる・分かってくれる」の積み重ねで生まれます💖

患者さんが「この人なら安心して話せる」と思える環境をつくることが、看護の質にもつながります。

-

何度も聞き返されても、同じトーンで繰り返す

-

「聞こえにくい時は教えてください」と先に伝えておく

-

うなずきや笑顔で「ちゃんと聞いていますよ」というサインを送る

-

ケアの成功体験を一緒に喜び、自信を持ってもらう

あなたのちょっとした工夫が、患者さんの毎日をもっと安心で快適なものにできます🌸

明日からのケアに、ぜひ取り入れてみてくださいね😊

<参考・引用>

リサウンド

株式会社テムコジャパン

鼓膜ナビ

LITALICO