「消化管出血の患者さんを受け持ったとき、どこを観察すればいいの?🤔」

「吐血や下血ってどうやって見分ければいいのかな?」

「新人でも対応できるように、基礎から整理して学びたい!」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

消化管出血とは何か、原因や症状の基本

-

吐血・下血・血便などの違いと観察ポイント

-

上部・下部消化管出血の見分け方のコツ

-

出血性ショックのサインをどう見抜くか

が分かりますよ♪

ポイント👉

消化管出血の看護で一番大切なのは 「症状の変化を正確に観察し、出血部位や重症度を早期に見抜くこと」 。

そのためには便や嘔吐物の色や性状、バイタルサインの変化をしっかりと押さえておく必要がありますよ。

この記事では、消化管出血の基本的な症状や原因、観察の視点をわかりやすく整理して、臨床の場で「動ける知識」として活かせるように解説していきますね🩺✨

看護について知りたい方は【実践編】消化管出血の看護【実践編】対応・ケア・再発予防まで徹底ガイド🏥をご覧くださいね🌟

🩸 消化管出血ってなに?症状と原因をやさしく解説

消化管出血は「患者さんの体のどこで、どのくらい血が出ているのか」を素早く見極める必要がある病態です。

吐血や下血のように目で分かるサインもあれば、貧血やタール便といった間接的なサインで気づくこともあります。

ここではまず、定義や全体像、原因となる病気、そして吐血・下血・血便の違いを整理していきましょう❤

🧾 消化管出血の定義と全体像

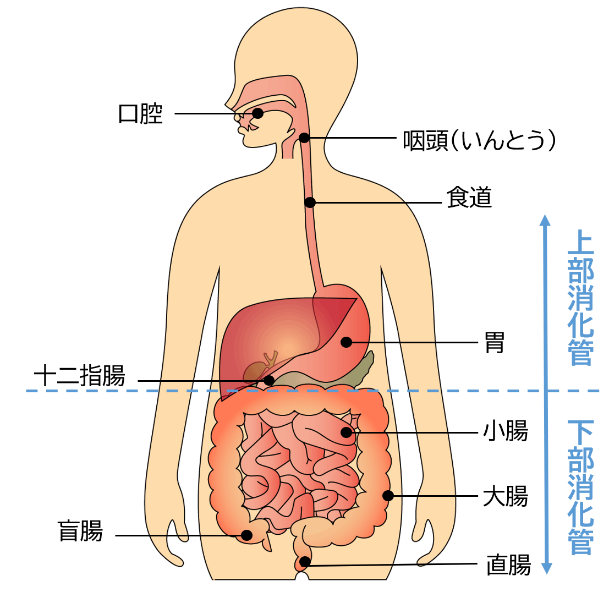

消化管出血とは、食道から直腸までの「消化管」から血液が出ている状態を指します。

臨床では大きく「上部消化管出血(食道・胃・十二指腸)」と「下部消化管出血(小腸・大腸・直腸肛門)」に分けられます。 少量出血だと便潜血でしか分からないこともありますが、大量出血なら吐血や下血としてすぐに確認できます。

少量出血だと便潜血でしか分からないこともありますが、大量出血なら吐血や下血としてすぐに確認できます。

つまり「どの場所から」「どのくらい出ているのか」を把握することが看護の出発点です。

🩺 主な原因疾患(潰瘍・静脈瘤・がん・薬剤など)

消化管出血の背景にはさまざまな疾患があります。代表的なものをまとめると👇

-

胃・十二指腸潰瘍:NSAIDsやストレスが関与

-

食道静脈瘤:肝硬変患者に多く、大量出血のリスク

-

憩室出血:高齢者に多く、鮮紅色の便が出やすい

-

大腸がんやポリープ:血便がサインになることも

-

薬剤性:抗凝固薬・抗血小板薬・NSAIDsなど

このほかにも炎症性腸疾患や虚血性腸炎などがあり、既往や薬歴を押さえることが観察のヒントになります。

🎯 吐血・下血・血便の違いと症状の特徴

出血の部位によって便や嘔吐物の見え方は変わります。

-

吐血:

鮮やかな赤い血、またはコーヒー残渣様の嘔吐(上部消化管) -

黒色便(タール便):

黒くドロっとした便、悪臭を伴う(上部消化管が多い) -

鮮紅色の血便:

便に新鮮な血が混じる(下部消化管)

ただし、大量の上部出血でも鮮紅色の下血になることがあります。

色だけで判断せず、バイタルや全身状態と合わせて評価することが大切です。

👀 看護師が見逃さない!観察ポイントとショック兆候

消化管出血では「どれだけ血が出ているか」よりも「全身にどんな影響が出ているか」を早くキャッチすることが看護師の大事な役割です。

特に出血性ショックは急に進行するので、観察ポイントを整理しておくことで安心して対応できます。

ここでは、バイタルサインや全身のサイン、便や嘔吐物の特徴、そして見逃したくないショック徴候について解説していきます💡

🩺 バイタルサインの変化を見抜く

出血が進むとまず表れるのがバイタルの変化です。

-

血圧:

じわじわ低下していないか。

収縮期100以下は要注意。 -

脈拍:

出血が増えると速く、細くなる。

安静でも100以上なら警戒。 -

呼吸数:

体が酸素を取り込もうとして増える。 -

SpO₂:

数値は正常でも、冷汗やチアノーゼがあれば要注意。

「なんとなくいつもと違う」という小さな変化を拾えるのが看護師の強みです。

👀 顔色や皮膚のサイン

血液が足りなくなると体の表面にサインが出ます。

-

顔色が悪い、冷や汗が出ている

-

手足が冷たい

-

唇や爪が白っぽい

こうした“見た目の変化”は、バイタルより先に異常を教えてくれることもあります。

💩 便や嘔吐物の観察ポイント

便や吐物の観察は「色・量・性状・出たタイミング」を必ず押さえます。

-

黒いタール便 → 上部消化管からの出血が多い

-

鮮紅色の便 → 大腸や直腸出血を疑う

-

コーヒー残渣様の嘔吐物 → 胃内で血液が消化されている証拠

これらは必ずバイタルの変化とセットで記録すると診断につながります。

🚨 見逃したくないショックのサイン

出血性ショックに進んでいるときの典型的な兆候です。

-

急な血圧低下(90台以下)

-

脈が細くて速い(110以上)

-

意識がぼんやりしてきた

-

尿量が減る(30mL/h以下)

-

強い不安や落ち着かない様子

ひとつでも当てはまれば「ただちに医師へ報告」のレベルです。

🏥 上部vs下部消化管出血の違い|色・症状で見分けるコツ

消化管出血を観察するときに「どこからの出血なのか」を見極めることはとても大切です。

便や吐物の色や性状、症状の出方である程度の推測ができれば、医師への報告もより具体的になります。

ここでは、上部と下部の違いや診断に役立つ検査のポイントを整理していきましょう👩⚕️✨

🩺 上部消化管出血(吐血・黒色便)の特徴

上部消化管とは、食道・胃・十二指腸までを指します。

-

吐血:

鮮やかな赤い血、またはコーヒー残渣様の嘔吐物 -

黒色便(タール便):

ドロっと黒く、独特の悪臭がある -

随伴症状:

上腹部痛、嘔気、貧血症状(めまい・動悸)

代表的な原因には、胃潰瘍・十二指腸潰瘍・食道静脈瘤破裂・Mallory-Weiss症候群などがあります。

看護師としては「誤嚥予防」「急変対応の準備」を常に意識することが重要です。

👣 下部消化管出血(鮮紅色便・血便)の特徴

下部消化管とは、小腸・大腸・直腸・肛門のことです。

-

血便・下血:

鮮やかな赤い血が便に混じる、または表面に付着 -

量:

時に大量でショックを伴うこともある -

随伴症状:

腹痛(虚血性腸炎)、排便回数の変化、体重減少

原因としては、大腸憩室出血・大腸がん・ポリープ・虚血性腸炎・血管拡張などがあります。

観察では「出血量の記録」と「バイタル変化との関連付け」がポイントです。

🔍 診断に役立つ検査(内視鏡・採血・画像)

「どこから出血しているのか」を確定するには検査が欠かせません。

-

内視鏡検査:上部は胃カメラ、下部は大腸内視鏡で確認

-

採血:Hb・Ht低下、凝固機能のチェック

-

画像検査:CTアンギオで出血部位を特定する場合も

看護師は「検査前の絶飲食・準備」「検査中のバイタル監視」「検査後の安静・合併症観察」に関わります。

💡まとめると、吐血・黒色便なら上部、鮮紅色便なら下部を疑うのが基本ですが、例外もあるため「色だけで断定しない」ことが大切です。

必ずバイタルや既往歴とセットで観察しましょう❤

👉 このように

「バイタル+全身の見た目+便や吐物+ショック兆候」をセットで見ることが、消化管出血の看護で外せない観察の流れになります❤

✅ まとめ|基本を押さえて観察に強くなる

📝 本記事の振り返りポイント👉

-

消化管出血とは? → 消化管のどこかから血が出ている状態で、上部と下部に大きく分けられる

-

原因疾患 → 潰瘍・食道静脈瘤・憩室出血・大腸がん・薬剤性など多岐にわたる

-

症状の見分け方 → 吐血(赤色〜コーヒー残渣様)、黒色便(タール便)、鮮紅色の血便

-

観察の基本 → バイタル・顔色・皮膚所見・便や嘔吐物の色や量を記録

-

ショック兆候 → 血圧低下・脈拍上昇・意識変化・尿量減少は要注意

-

部位の見極め → 黒色便は上部、鮮紅色便は下部を疑う。ただし例外あり、色だけで判断しないことが大切

💡 明日からの看護に活かせるチェックリスト

-

便や吐物の「色・量・性状・出た時間」を必ず記録する

-

バイタルの小さな変化(脈が速い・血圧がじわじわ低下)を見逃さない

-

顔色や冷汗など「見た目のサイン」にも注目する

-

ショック徴候を見たらすぐに医師へ報告!

-

「色だけでは断定できない」ことを常に意識し、全身の状態と合わせて判断する

👉 この記事①では「理解と観察」を整理しました。

次の記事②(実践編)では、実際のケア(絶飲食・体位・輸血・内視鏡対応)や、患者さん・家族への説明、再出血予防までを一緒に見ていきましょう❤

▶消化管出血の看護【実践編】対応・ケア・再発予防まで徹底ガイド🏥を見る

<参考・引用>

しおや消化器内科クリニック

日本臨床外科学会

医学事肇

慶應義塾大学病院公式サイト