「患者さんの足のケア、どこまでやったらいいの?」「爪切りとか保湿って、正直これで合ってるのかな…?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?👀💭

忙しい業務のなかでつい後回しになりがちなフットケア。でも、放っておくと皮膚トラブルや感染のリスクが高まってしまうことも…。

看護師として大切な足のケアを、きちんと理解して実践できるようになりたいですよね✨

この記事では、

-

フットケアの基本的な意味と目的

-

看護師が行う具体的な手技の流れ

-

よくある観察ポイントと注意点

-

資格やキャリアアップにつながる情報

が分かりますよ♪

フットケアは、足の清潔・安全・快適を保つために欠かせないケアであり、看護師が正しく行うことで患者さんのQOLやADLの維持・向上に大きく貢献できます👣✨

さらに、資格取得や学びを通じて自分自身のスキルアップにもつながるんです!

この記事では、フットケアの基礎から手順、現場でのポイント、さらに資格情報までまるっとまとめてご紹介しますね😊

一緒に“足元から支える看護”を学んでいきましょう♪

【そもそもフットケアって何?👣看護師が知っておきたい基本知識】

フットケアの目的とは?看護の中で重要視される理由

フットケアとは、足の健康を保つための観察や清潔ケア、予防的処置を指します👣

特に高齢者や糖尿病患者さんでは、血流低下や感覚障害によって傷や感染に気づきにくくなることがあり、小さな傷が壊疽に進行することも…😢

だからこそ、看護師による早期発見・予防的アプローチがとても大切なんです!

フットケアには以下のような目的があります⬇️

| 目的 | 説明 |

|---|---|

| 清潔の保持 | 足の汚れ・垢・汗を落として皮膚トラブルを予防 |

| 血行促進 | 足浴やマッサージで循環を良くする |

| 感染予防 | 小さな傷・タコ・爪の異常に早く気づく |

| QOLの維持 | 痛みや不快感を軽減し、日常生活を快適に保つ |

看護師が行うフットケアと医療職の役割分担

「爪切りって看護師がやっていいの?」「フットケアってどこまでやっていいの?」と思ったこと、ありませんか?😅

フットケアの中には看護師が実施してよい範囲と、医師や専門職(例:フットケア指導士、義肢装具士など)に委ねるべき範囲があります。

| フットケア内容 | 看護師の実施可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 足浴・保湿 | ◎ | 基本的ケアとして実施可能 |

| 爪切り | 〇 | 血流障害がない場合に限ることが多い |

| 角質ケア | △ | 看護師が行う場合は表面程度に留める |

| 巻き爪・爪白癬などの治療 | × | 医師の指示が必要 |

実施にあたっては、施設のマニュアルや医師の指示、患者の状態確認が必須です📝

足を守ることで防げる疾患とリスク

足は「第2の心臓」とも言われるほど、全身の健康に影響します。

以下のような疾患やトラブルは、適切なフットケアによって予防可能なんです✨

-

蜂窩織炎や潰瘍

-

壊疽(とくに糖尿病性足病変)

-

皮膚裂傷や水虫

-

巻き爪・陥入爪

-

タコ・うおのめなどによる疼痛・歩行障害

また、足の痛みや変形から活動量が低下し、ADLの低下→筋力低下→転倒…という悪循環にもつながってしまうこともあります💦

西田壽代著 「看護師がフットケアを行うための基盤づくり」では

,フットケア外来に継続して通院し,足の状態が少しずつよくなってくると,服装がこぎれいになり,散髪にまめに通うようになったり,自分の口から食事はこういうことを工夫しているがどうしてドライウエイトが増えてしまうのかといったような言葉が主体的に聞かれるようになる.

と書かれています。

自信のケアについて患者さんが自ら考えるようになったようです。

つまり、フットケアは単なる「お手入れ」ではなく、看護の力で患者の全身を守るための重要ケアなんですね😊

【今日からできる!👀看護師のためのフットケア手順とコツ】

「何から始めたらいいですか?」と今後のことも多いフットケア。

今日から実践できるポイントと基本的な流れをご紹介します。

フットケア前のアセスメントで見るべきポイント📝

フットケアはただの清潔ケアじゃないんです💡

ケアを行う前に、まず大事なのが観察(アセスメント)。

足の状態をしっかり把握することで、リスクの早期発見や適切なケアが可能になります✨

📌 観察すべきポイントは以下の通りです:

| 観察ポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 色調 | 蒼白・発赤・紫斑 |

| 温度 | 冷感・熱感 |

| 皮膚 | 傷・乾燥・水疱・潰瘍・湿潤 |

| 角質 | ひび割れ・タコ・うおのめ |

| 爪 | 変形・変形・肥厚・陥入爪 |

| 浮腫 | 現状・左右差 |

| 血流・脈 | 皮膚色と興奮・動脈の拍動 |

| 感覚 | しびれや痛み、知覚低下 |

| 靴 | サイズや状態の確認 |

患者さんに声をかけながら、「いつから?」「痛みはある?」なども確認するとアセスメントがより深まりますよ😊

爪切り・足浴・保湿…基本的なフットケアの流れ👣

実際のフットケアの基本的な流れは以下の通りです👇

※施設のルールや医師の指示がある場合は必ずそれに従ってくださいね。

🧼 1.足浴(フットバス)

-

目的:汚れを落とし、皮膚をやわらかくしてから観察・処置

-

方法:37〜40℃のお湯で10分ほど足を浸す(温度に注意)

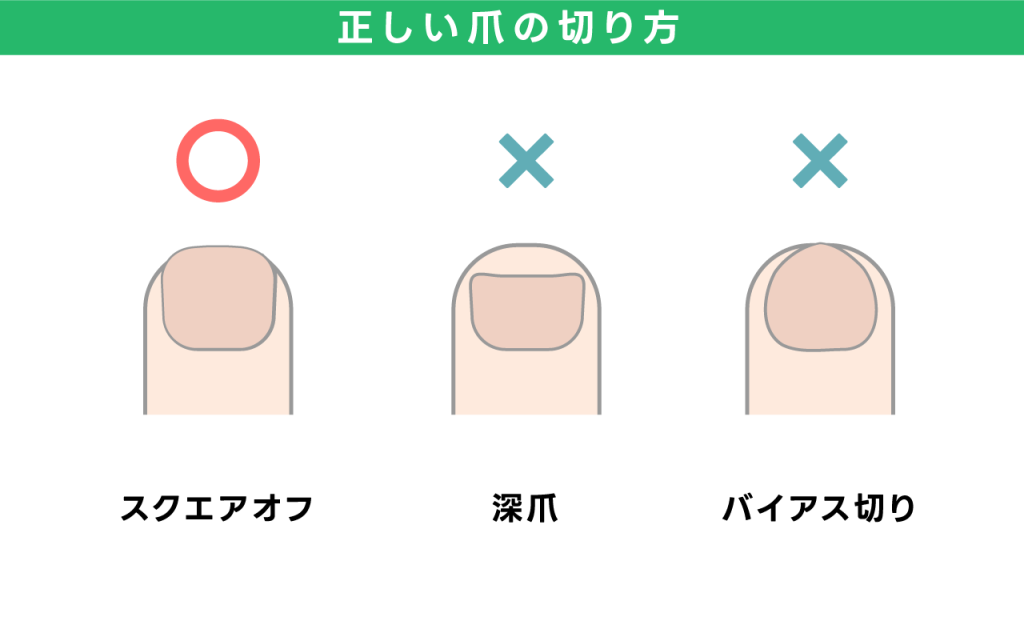

✂️ 2.爪切り

-

目的:巻き爪・陥入爪・傷の予防

-

方法:まっすぐに切り、角を丸くしすぎないのが基本

-

ポイント:爪切りは入浴後や足浴後の柔らかくなったタイミングで行うとスムーズです

🧴 3.保湿

-

目的:皮膚の乾燥・ひび割れ予防

-

方法:足の裏を避けて、かかとや足の甲、指の間にクリームを塗る

-

使用アイテム:ワセリン・尿素入りクリームなど

🧦 4.仕上げ・保護

-

目的:外的刺激から守る

-

方法:綿素材など通気性の良い靴下を着用。靴はサイズの合ったものを。

見逃しやすいNG行動!やってはいけないケアとは?⚠️

良かれと思ってやったケアが、かえって逆効果になることも…😱

フットケアには注意すべきNG行動があります。

❌ 乾燥が気になるからといって足裏までベタベタ保湿

→ 足裏の滑りで転倒リスクが上がります!

❌ 爪を深く切りすぎる/角を丸く削りすぎる

→ 巻き爪や皮膚の傷の原因に。

❌ 硬い角質を無理に削る

→ 出血や感染のリスクになります。

❌ 異常を見つけても報告しない/様子見で終わらせる

→ フットケアはチームで守るケア。気づいたら報告が基本です!

記録に残すべき観察項目と報告のポイント🗒

フットケアはアセスメントからケア、記録までがワンセットです😊

📝 記録すべき項目例:

-

皮膚の状態(発赤・傷・乾燥などの有無)

-

爪の状態(長さ・変形・異常など)

-

実施内容(足浴・爪切り・保湿など)

-

患者の反応(痛み・違和感・表情など)

-

必要時の報告内容(異常所見があった場合)

報告の際は、ただ「赤くなってた」ではなく、

「右足の第2趾、爪の周囲に約5mmの発赤あり。圧痛なし。熱感なし。本人訴えなし」など、客観的な表現を心がけましょう✨

あなたに最適な仕事を見つけたいなら、「おしごと犬索」

挑戦したい仕事があるけど、イマイチ見つからない…。

そんなとき、LINEで「おしごと犬索」にあなたの状況や希望を送ってくれれば、あなたの希望に合う仕事を検索します!

自分にぴったり合うお仕事が見つかるかも…♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

【キャリアアップにも♪📝フットケアに関する資格と学び方】

フットケアは看護の専門性を高める分野!

スキルアップやキャリアアップに繋がる学び・資格をご紹介します。

看護師が取得できるフットケア関連の資格一覧

「もっと専門的に学びたい!」「患者さんにも安心してケアを提供したい!」

そんな看護師さんにぴったりなのが、フットケアに関する資格取得です📚✨

ここでは、看護師が取得できる代表的な資格を紹介します👇

| 資格名 | 取得団体・内容 | 備考 |

|---|---|---|

| フットケア指導士 | 日本フットケア・足病医学会 | 足の評価やケアの専門知識 |

| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 日本看護協会 | 褥瘡や創傷ケア・フットケア分野での活躍 |

| 医療フットケアスペシャリスト | JTFA等 | より実践的なスキル・患者指導を学ぶ |

| 福祉爪ケア専門士 | 民間・関連団体 | 高齢者・在宅介護向け |

※認定看護師(皮膚・排泄ケア)でも足の管理を行います。

他にも「フットケアサポーター」など現場で話しやすい民間資格がありますよ

これらの資格は、患者さんへの安全なケア提供+自己成長にもつながるんですよ😊

資格取得のメリットと現場での活かし方💪

「資格を取ったところで、実際の現場でどう活かせるの?」と思っていませんか?🌀

でも、フットケアの資格を持っていることで以下のような場面で力を発揮できます✨

✅ 患者指導や家族支援に自信が持てる

→ 具体的なケアの説明ができ、セルフケア指導にも説得力が増します。

✅ チームの中心としてケア体制をつくれる

→ 他職種と連携しながら、継続的に足の健康を守る役割が期待されます。

✅ 看護研究や業務改善にもつながる

→ ケアの標準化や転倒予防プロジェクトなどに活用できます。

資格があることで、業務に深みが出て、看護の幅も広がるんですね✨

スキルアップのためのおすすめ学習方法📚

「今すぐ資格を取るのは難しいけど、少しずつ勉強したい」

そんな方のために、日常から始められる学び方を紹介します😊

📘 おすすめの学習方法:

-

フットケア関連の専門書・ガイドラインを読む

-

日本フットケア・足病医学会の公式サイトで最新情報をチェック

-

eラーニングやWeb講座で気軽に知識を深める

-

勤務先の勉強会・院内研修に積極的に参加する

-

実際のケアを通して観察力と対応力を磨く

学びは1日で身につくものではありませんが、“気づき”を繰り返すことが実力になります💪✨

【よくある質問Q&A🙋♀️現場で迷いやすいフットケアの疑問まとめ】

「フットケア、やってるけどこれで合ってるのかな…?」

そんなふうに感じたこと、きっとあるはずです💦

ここでは、実際の現場で看護師さんがよく迷いやすいポイントをQ&A形式でまとめました📋✨

Q:爪を切るとき、どこまで切ればいいの?

A:基本は「まっすぐ・短すぎず」がポイント!

爪を深く切りすぎたり、角を丸くしすぎると巻き爪や陥入爪の原因になることがあります⚠️

→ 指先と同じくらいの長さ+角を少し丸める程度が理想的です✂️

🌟さらに安全に行うためには、足浴後や入浴後の柔らかくなった状態で行うのがおすすめです。

Q:乾燥がひどいときの保湿って、どうやるの?

A:かかと・足の甲・指の間を中心に、足裏は避けましょう!

保湿クリームは、皮膚の乾燥を防いでひび割れや傷を予防するためにとても有効です😊

ただし!

足裏にたっぷり塗ってしまうと滑って転倒のリスクがあるので要注意💦

👣おすすめの手順はコチラ:

-

足浴または清拭で清潔にする

-

水分をしっかり拭き取る(特に指の間!)

-

足の甲やかかと、指の間に保湿剤を塗布

-

足裏には塗らない or 軽くのばす程度にとどめる

Q:異常を見つけたらどうすればいいの?

A:すぐにチームへ報告!判断に迷うときは、写真+記録が有効📸✍️

例えばこんな異常が見られたら、すぐ報告しましょう:

-

発赤・びらん・水疱・潰瘍などの皮膚トラブル

-

爪の変色・肥厚・出血

-

強い痛み・しびれ・冷感

報告のときは「右足第2趾 爪周囲に発赤あり。熱感+、圧痛あり」など、客観的・具体的に記録するのがコツです。

📷 医師や先輩に相談する際に、写真を撮って共有するのも有効ですよ!(※施設のルールに従ってくださいね)

Q:患者さんにフットケアを断られたらどうする?

A:理由を聞きながら、丁寧に説明と提案を✨

拒否があった場合は、無理にすすめずまずは“なぜ嫌なのか”を聞いてみましょう。

たとえば…

-

「くすぐったいから嫌だ」→ 保湿だけにしてみる

-

「自分でやるからいい」→ やり方を聞いて問題がなければ任せる

-

「恥ずかしい」→ シーツで隠しながら実施して安心感を与える

患者さんの気持ちに寄り添って、一緒にできる方法を考える姿勢が大切です😊

🟣 まとめ|フットケアは“足元”から患者さんの生活を支える大切な看護👣

フットケアは、ただの「足のお手入れ」ではなく、看護師だからこそできる大切な予防ケアなんです✨

日々の観察で異常に気づき、適切なケアや報告ができるだけで、

患者さんのADLやQOLを大きく守ることができるということを、あらためて感じてもらえたのではないでしょうか?

💡この記事のポイントをおさらい♪

-

フットケアは、皮膚・爪・血流・感覚などの異常に早く気づくための重要なケア

-

看護師が行う手技には手順と注意点があり、安全な実践が求められる

-

正しい知識があれば、転倒や感染などの重大リスクを未然に防ぐことができる

-

資格取得で専門性を深めることも、キャリアアップの選択肢に✨

-

患者さんに寄り添うコミュニケーションも、フットケアの一部!

👟「なんとなくやってたケア」も、「ちゃんと意味があるケア」だと分かると、毎日の看護がもっと楽しくなりますよね。

今日学んだことを、ぜひ明日からのケアに少しずつ取り入れてみてくださいね😊

あなたの優しいフットケアが、患者さんの“明日も歩ける”を支えていきますように…🌸