「足浴の温度は何度が適切なんだろう?」「観察すべきポイントって何があるの?」「患者さんの状態によって注意することは違うのかな…」🤔

そう思っている看護師さんも多いのではないでしょうか。足浴は基本的なケアのように思えても、実は患者さんの状態に合わせた細やかな配慮が必要な看護技術なんです✨

この記事では、

-

足浴を行う際の具体的な10の注意点

-

患者さんの状態別(高齢者・糖尿病・循環障害など)の観察ポイント

-

足浴に最適な温度と時間の設定方法

-

看護記録に残すべき重要事項

が分かりますよ♪

足浴の効果を最大限に引き出すためには、患者さんの状態をしっかり観察し、適切な温度・時間設定と正しい手順で実施することが何よりも大切です。

この記事では、現場で即実践できる足浴の注意点を患者さんの状態別に詳しく解説し、あなたの看護ケアの質を高めるためのポイントをご紹介します。

明日からのケアに自信を持って取り組めるようになりますよ!👩⚕️✨

足浴の効果的な実施に必要な10の注意点 ⚠️

足浴は患者さんのリラックスや血行促進に効果的なケアですが、効果を最大限に引き出し安全に実施するためには、いくつかの重要な注意点があります。

ここでは看護師として知っておくべき10の注意点をご紹介します。

これらを押さえておくことで、患者さんに快適な足浴を提供できますよ!✨

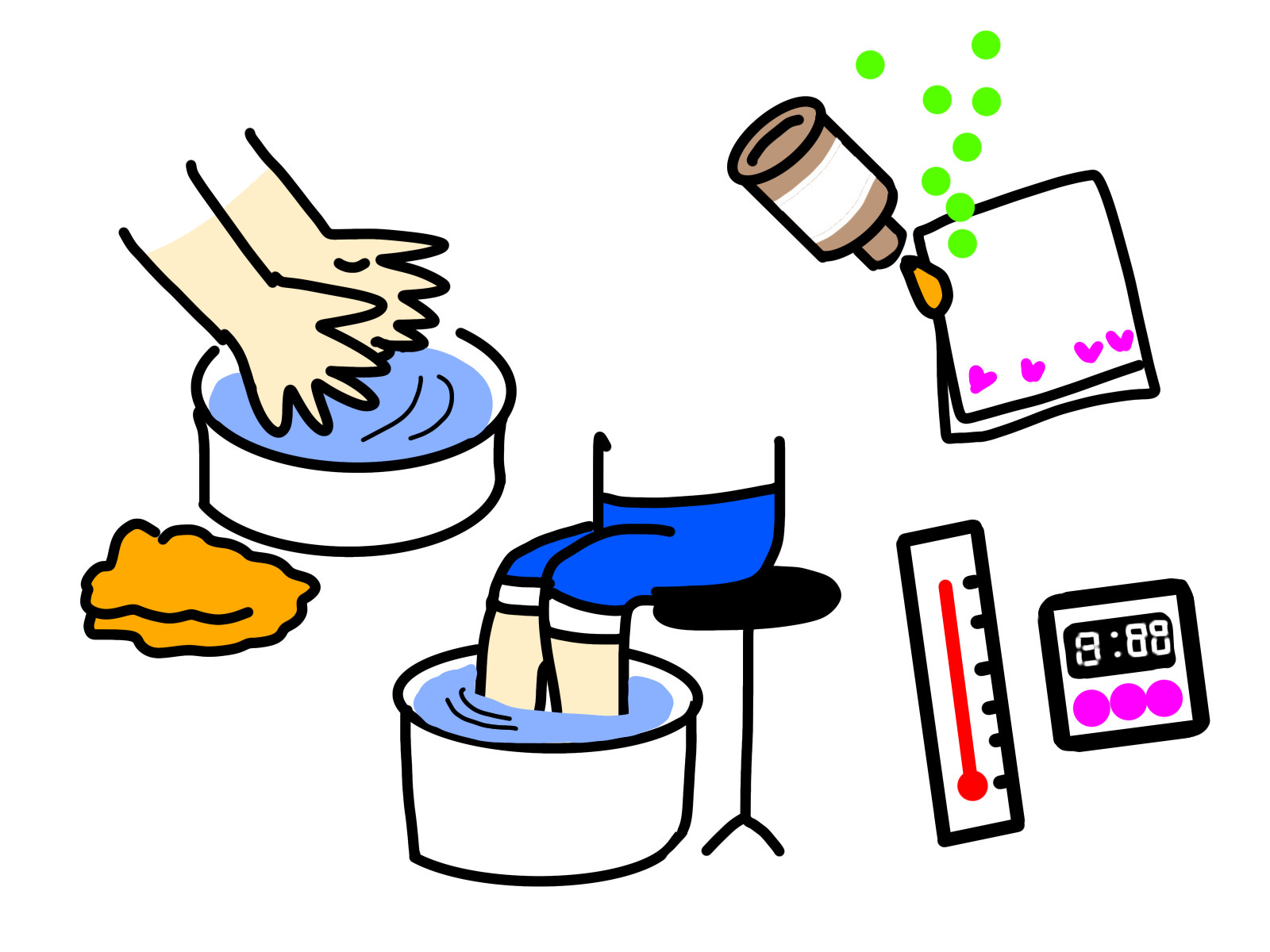

お湯の適切な温度管理(40℃前後)🌡️

足浴に使用するお湯の温度は38~42℃が適温とされています。

特に40℃前後が最も効果的とされていますよ。

ただし、患者さんによって感じる温度は異なるため、必ず以下の手順で確認しましょう👇

-

まず看護師自身の前腕でお湯の温度を確認する

-

患者さんの足に少量のお湯をかけて「熱くないですか?」と確認する

-

糖尿病や高齢の患者さんは温度感覚が鈍くなっていることがあるため、皮膚の色調を観察しながらぬるめから始める

温度が高すぎると火傷の危険があり、低すぎると効果が得られないので、患者さんの反応を見ながら調整していくことが大切です🙂

足浴の最適な時間設定(10〜15分)⏱️

足浴の適切な時間は、効果と安全性のバランスを考えると10~15分程度が理想的です。

研究によると、足浴の効果は以下のような時間で現れます:

| 足浴時間 | 効果・注意点 |

|---|---|

| 5~10分 | 基本的な清潔保持と軽いリラックス効果 |

| 10~15分 | 血行促進効果が最大になる時間帯 |

| 15分以上 | 体が温まりすぎて汗をかき、かえって体温が奪われる可能性がある |

長時間の足浴は皮膚をふやけさせ、皮膚損傷の原因になることもあるので注意が必要です。

患者さんの状態を見ながら、汗をかかない程度の時間で終了させるようにしましょう⏰

患者さんの体調・全身状態の事前確認 🔍

足浴を始める前に、患者さんの全身状態をしっかり確認することが重要です。

以下のポイントをチェックしましょう:

-

バイタルサインの測定(体温・脈拍・血圧など)

-

足浴が可能な体調かどうかの確認

-

足浴への意欲や理解度の確認

-

尿意・便意の有無(足浴中は動けないため事前に確認)

-

主治医の同意が必要な場合はその確認

特に循環器疾患のある患者さんは、足浴による血管拡張で血圧変動が起こる可能性があるため、事前の体調確認が欠かせません。

患者さんの安全を第一に考えて実施しましょう🩺

皮膚状態の観察と記録のポイント 📝

足浴は患者さんの足の状態を観察する絶好の機会です。

足浴前後で以下のポイントを観察し、記録しておきましょう:

-

皮膚の乾燥状態

-

皮膚の色調変化(発赤・蒼白など)

-

循環障害や浮腫の有無

-

皮膚トラブル(傷・赤み・腫れなど)

-

異常な臭気の有無

-

爪の状態(長さ・形・色)

-

掻痒感(かゆみ)の有無

観察時は足に触れながら患者さんの表情や動きの変化も見ておくことがポイントです。

これらの観察結果は次回のケアに活かせるよう、看護記録に残しておきましょう📋

感染予防のための清潔操作 🧼

足浴を行う際は感染予防のための清潔操作を心がけましょう。

特に以下のポイントに注意が必要です:

-

看護師は手袋を着用する

-

使用する物品(バケツ・洗面器など)の清潔確保

-

石鹸を使用する場合はガーゼに取り、直接皮膚につけない

-

足を洗う順序は清潔な部分から不潔な部分へ

-

水虫など感染症がある場合は専用の物品を使用

特に複数の患者さんに足浴を行う場合は、交差感染を防ぐために物品の使い分けや適切な消毒が重要です。

清潔な環境で気持ちよく足浴を提供しましょう✨

冷え対策と室温管理の重要性 🧣

足浴中・足浴後の冷え対策は患者さんの快適さと安全のために欠かせません。

以下の点に注意しましょう:

-

室温を適切に調整し、寒さを感じない環境を整える

-

足浴中はバケツごと膝下(できれば腰あたり)までバスタオルで包むと効果的

-

足浴後は速やかに水分を拭き取り、必要に応じて靴下を履いてもらう

-

足浴後しばらくは体温変化に注意して観察する

足浴で温まった体が急に冷えると、かえって不快感を与えたり、体調不良の原因になることもあります。

特に高齢者や循環障害のある患者さんは冷えやすいので、十分な配慮が必要です🌡️

食事との関係性と適切な時間帯 🍽️

足浴を行う時間帯は効果を左右する重要な要素です。

食事との関係性を考慮して以下のように計画しましょう:

| 避けるべき時間帯 | 推奨される時間帯 |

|---|---|

| 食前 | 昼食後2~3時間経過した時間 |

| 食後すぐ | お昼寝前の時間 |

| 就寝直前 | 日中の気温が高い時間帯 |

食前・食後すぐの足浴は胃の働きが低下して消化不良を引き起こす可能性があります。

例えば12時に昼食をとった場合は、14時~14時30分頃に足浴を行うと良いでしょう。

患者さんの生活リズムに合わせて、最適な時間帯を選びましょう⏰

水分の拭き残しに注意する理由 💧

足浴後の水分拭き取りは単なる後片付けではなく、患者さんの皮膚トラブル予防のための重要なケアです。

水分の拭き残しが引き起こす問題には以下のようなものがあります:

-

皮膚の浸軟(ふやけ)による皮膚バリア機能の低下

-

雑菌の繁殖リスク増加

-

足白癬(水虫)などの感染症の悪化

-

皮膚の亀裂やかゆみの原因に

特に指の間は水分が残りやすいので、一本一本丁寧に拭き取ることが大切です。

拭き取り後は必要に応じて保湿ケアを行い、乾燥による皮膚トラブルを予防しましょう🧴

患者さんの同意と説明の仕方 🗣️

足浴を行う前には必ず患者さんに説明し、同意を得ることが大切です。

説明する内容としては:

-

足浴の目的と効果

-

実施する手順と所要時間

-

患者さんに協力してほしいこと

-

気になることがあれば遠慮なく伝えてほしいこと

特に足を露出することに羞恥心を抱く方もいらっしゃいます。

タオルをかけたり、足浴を開始するまでは肌の露出を控えるなど、患者さんの気持ちに配慮した対応を心がけましょう。

患者さんが安心して足浴を受けられるよう、丁寧な説明と同意の確認が基本です👂

無理のない体位の保持方法 🛌

患者さんの状態に合わせた無理のない体位の保持は、足浴を安全かつ快適に行うために欠かせません。

体位別のポイントは以下の通りです:

| 体位 | 保持方法のポイント |

|---|---|

| 座位 | ・足底部が床につくようベッドの高さを調整 ・必要に応じて背もたれやクッションで姿勢を安定させる |

| 臥位 | ・膝を立て、膝下に枕やバスタオルを入れて足を固定 ・防水シートを敷いてお湯の入ったバケツを乗せる |

どちらの体位でも、患者さんが疲労を感じない姿勢であることが重要です。

また、看護師自身も腰痛予防のため、患者さんの表情が見えやすくなるよう、ベッドの高さを看護師の腰の位置まで上げるなどの工夫も大切です。

患者さんと相談しながら、最も楽な姿勢で足浴を行いましょう🛏️

患者さんの状態別!足浴実施時の観察ポイント 👀

患者さんの状態によって足浴の方法や注意すべきポイントは大きく異なります。

ここでは、高齢者、循環障害のある方、糖尿病患者さん、寝たきりの方、認知症の方など、状態別の足浴実施時の観察ポイントをご紹介します。

それぞれの特性を理解して、安全で効果的な足浴ケアを提供しましょう!💕

高齢患者さんへの足浴時の注意点 👵

高齢患者さんは皮膚が薄く、温度感覚も鈍くなっていることが多いため、特別な配慮が必要です。

以下のポイントに注意しましょう:

-

お湯の温度は38〜40℃とやや低めに設定し、必ず患者さん自身に確認する

-

皮膚の乾燥状態をよく観察し、足浴後の保湿ケアを丁寧に行う

-

関節の硬さや動きにくさに配慮して、無理のない姿勢で実施する

-

足浴中の体調変化(めまい・ふらつきなど)に注意する

高齢者は体温調節機能が低下していることが多いので、足浴後の冷え対策もしっかり行いましょう。

タオルでしっかり水分を拭き取り、必要に応じて靴下を履いていただくなどの配慮が大切です。

また、転倒リスクも高いので、足浴後の移動時には特に注意が必要ですよ🚶♀️✨

循環障害がある患者さんへの配慮 💓

循環障害のある患者さんは、足浴によって血行が促進されることで思わぬ影響が出ることがあります。

以下の点に特に注意しましょう:

| 観察ポイント | 具体的な注意点 |

|---|---|

| 足の色調変化 | 蒼白・チアノーゼ・発赤などの異常な色調変化がないか |

| 浮腫の状態 | 足浴前後で浮腫の程度に変化がないか |

| 皮膚温 | 左右差や異常な冷感・熱感がないか |

| 痛みの有無 | 足浴中に新たな痛みが生じていないか |

| バイタルサイン | 血圧変動や脈拍の変化がないか定期的に確認 |

特に「足の太さに左右差がある」「発赤、腫脹、硬結、熱感がある」「疼痛がある」といった症状がある場合は、深部静脈血栓症(DVT)の疑いがあるため、足浴を実施する前に必ず医師に相談しましょう❗

足浴の温度も通常より低め(37〜38℃程度)に設定し、時間も短めに調整するなど、患者さんの状態に合わせた配慮が必要です。

足浴後は足の状態をしっかり記録し、経過観察を行いましょう📝

糖尿病患者さんの足浴で気をつけること 🍬

糖尿病患者さんは神経障害により痛みや温度感覚が鈍くなっていることが多く、また傷の治りも遅いため、特別な注意が必要です:

-

患者さんが「大丈夫」と言っても、必ず足を実際に見て確認する

-

温度は38℃程度のぬるめに設定し、低温やけどに注意する

-

足の観察を丁寧に行い、小さな傷や水疱も見逃さない

-

指の間も含め、しっかり水分を拭き取る

-

足浴後は保湿ケアを必ず行う

特に糖尿病患者さんの足の観察では、以下の3点に注意しましょう:

-

血管障害:足の色調、冷感の有無をチェック

-

神経障害:しびれ、感覚異常の有無を確認

-

感染症:小さな傷、水疱、白癬(水虫)などがないか

患者さん自身が異変に気づきにくいことを理解し、看護師が積極的に観察することが大切です。

また、足浴は糖尿病患者さんの足病変予防のための重要な機会ですので、患者さんへの足のセルフケア指導も同時に行うとよいでしょう👣✨

寝たきり患者さんへの足浴テクニック 🛏️

寝たきりの患者さん、特に四肢拘縮がある場合は、通常の足浴方法では難しいことがあります。

以下のテクニックを活用しましょう:

-

ベッド上に防水シーツを広げ、その上で足浴を行う

-

患者さんの足を片手で優しく持ち上げ、もう片方の手でお湯をかける方法を取る

-

拘縮の状態に合わせて、無理のない姿勢で足を支える

-

足浴用のバケツが使えない場合は、洗面器やペットボトルを利用してお湯をかける

寝たきり患者さんは皮膚トラブルが起きやすいため、足の皮膚状態(特に踵や外果部など圧迫されやすい部分)を入念に観察しましょう。

また、体位変換が難しい患者さんは足浴中の姿勢維持が負担になることもあるため、短時間で効率よく行うことも大切です⏱️

足浴後は特に水分の拭き残しがないよう注意し、皮膚の乾燥予防のための保湿ケアもしっかり行いましょう

。寝たきり患者さんにとって足浴は貴重なリラックスの機会にもなりますので、心地よい時間となるよう配慮することも忘れないでくださいね💆♀️

認知症患者さんへの足浴アプローチ 🧠

認知症患者さんへの足浴では、安心感を与えながら実施することが何よりも重要です:

-

足浴の前に必ず声かけをして、これから何をするのか簡潔に説明する

-

急に足をお湯につけるのではなく、まず足元からゆっくりとお湯をかけて心の準備を整える

-

足浴を拒否される場合は無理強いせず、タイミングを変えて再度試みる

-

穏やかな表情と優しい声かけを心がける

-

足浴中は患者さんの表情や反応を常に観察する

認知症患者さんの場合、「清潔保持さえできれば本人の気持ちや事情は関係ない」といった対応は避け、心身のリラックスという目的も同時に達成することが大切です。

足浴を通じて心地よい体験をしていただくことで、入浴全体への抵抗感も軽減できることがあります🌸

また、認知症患者さんは言葉でうまく伝えられないことも多いため、表情や仕草から不快感や痛みを感じていないか注意深く観察しましょう。

足浴という小さな成功体験を積み重ねることで、より大きなケア(全身浴など)へのステップにつなげていくことができますよ🚿✨

看護記録に残すべき足浴の重要事項 📝

足浴を実施した際の看護記録は、ケアの継続性と質の向上のために非常に重要です。

適切な記録を残すことで、患者さんの状態変化を把握し、次回のケアに活かすことができます。

ここでは、足浴の看護記録に残すべき重要事項について解説します。

足浴前後の皮膚状態の変化 🔄

足浴の記録では、実施前と実施後の皮膚状態の変化を詳細に記録することが重要です。

特に以下のポイントを観察し記録しましょう:

-

皮膚の乾燥状態(乾燥の程度、部位)

-

皮膚の色調(発赤、蒼白、チアノーゼなど)

-

浮腫の有無と程度

-

皮膚トラブル(傷、水疱、亀裂など)の有無と状態

-

爪の状態(長さ、形、色、異常の有無)

-

異常な臭気の有無

これらの観察結果を具体的に記録することで、足浴による効果や新たな問題点を把握できます。

例えば「右足踵部の乾燥が軽減」「左足第2指と第3指の間に軽度の発赤あり」など、部位と状態を明確に記録しましょう。

患者さんの反応と感想の記録方法 💬

足浴中および足浴後の患者さんの反応や感想は、ケアの効果を評価する上で重要な情報です。

記録すべき内容には:

-

足浴中の表情や発言

-

痛みやしびれなどの自覚症状の変化

-

リラックス効果の有無

-

足浴に対する満足度や感想

-

不快感や違和感の訴え

患者さんの言葉をそのまま記録することで、主観的データとして価値のある情報になります。

「足がポカポカして気持ちいい」「しびれが少し楽になった」などの発言は、足浴の効果を示す重要な指標となります。

次回ケアに活かすための記録ポイント 📈

次回の足浴をより効果的に行うための情報も記録しておきましょう:

-

使用したお湯の温度と患者さんの反応

-

足浴の実施時間

-

使用した物品や方法(石鹸の使用有無、マッサージの実施など)

-

足浴後に行ったケア(保湿剤の使用など)

-

体位や環境設定で工夫した点

-

次回改善すべき点や継続すべき点

これらの情報は、次回の足浴をより患者さんに合ったものにするための貴重な資料となります。

例えば「38℃のお湯で実施。

患者さんからは『ちょうど良い』との反応あり」といった記録は次回の参考になります。

多職種で共有すべき観察事項 👥

足浴を通じて得られた情報の中には、他の医療スタッフと共有すべき重要な観察事項があります:

-

循環障害を疑う所見(左右差、色調異常など)

-

皮膚損傷や感染の兆候

-

神経障害を疑う症状(感覚異常など)

-

ADLや自己ケア能力に関する情報

-

患者さんの希望や意向

これらの情報は、医師や理学療法士、他の看護師など多職種での情報共有が重要です。

SOAPなどの形式を用いて、客観的事実と看護師の評価を明確に区別して記録することが望ましいでしょう。

効果的な記録の書き方例 ✍️

足浴の記録は、SOAP形式で整理すると分かりやすくなります:

S(主観的データ): 患者さんの言葉や訴え

「足がいつもむくんでいて重い感じがする」「足浴後は足が軽くなった気がする」

O(客観的データ): 観察した事実

「両足背部に軽度の浮腫あり。右足踵部に2cm×1cmの乾燥した皮膚あり。足浴実施。温度39℃、10分間実施。」

A(アセスメント): 看護師の分析・評価

「足浴により血行が促進され、浮腫が軽減。乾燥部分も軟化が見られた。」

P(計画): 今後の計画

「乾燥部分に対して保湿ケアを継続。足浴は週3回程度実施し、浮腫の変化を観察する。」

このように具体的かつ簡潔に記録することで、ケアの継続性と質の向上につながります。

看護記録は法的な文書でもあるため、事実に基づいた客観的な記述を心がけましょう📝