「扁平骨って解剖学で習ったけど、具体的にどんな骨だったっけ?🤔」

「種類や構造をしっかり覚えたいけど、試験や臨床で役立つ形で整理されていないと不安…」

「臓器保護や造血って関係あるの?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

扁平骨の定義と特徴

-

扁平骨の種類と代表例(一覧表付き)

-

外板・内板・海綿質などの構造

-

臓器保護や造血などの役割

が分かりますよ♪

実は、扁平骨は「形」「構造」「役割」をセットで理解すると、試験対策にも臨床での判断にも直結します。

ポイントを押さえて覚えれば、骨の分類の中でも混乱せずに活用できるんです✨

この記事では、扁平骨の基本から種類・構造・役割までを、看護師目線で分かりやすく解説します。

さらに、臨床や患者さんへの説明にも使える知識として整理してお伝えします😊

🦴扁平骨って何?形・特徴・役割までまるっと解説!

まずは「扁平骨とは何か」を押さえてから、他の骨との違い、そして体で果たす3つの役割を順に確認します。

看護で頻出の胸骨圧迫や腸骨稜からの骨髄穿刺にもつながる内容ですよ😉

扁平骨の定義とは?わかりやすく説明します

扁平骨(へんぺいこつ)は、薄く広い板状の形をした骨の総称です。

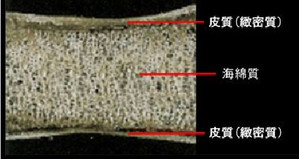

外側と内側を緻密骨の板がはさみ、その間に海綿骨(骨梁が網目状)を挟む“サンドイッチ構造”が基本的な特徴です。

薄いのに面積が広く、軽くて丈夫にできているのがポイントです。

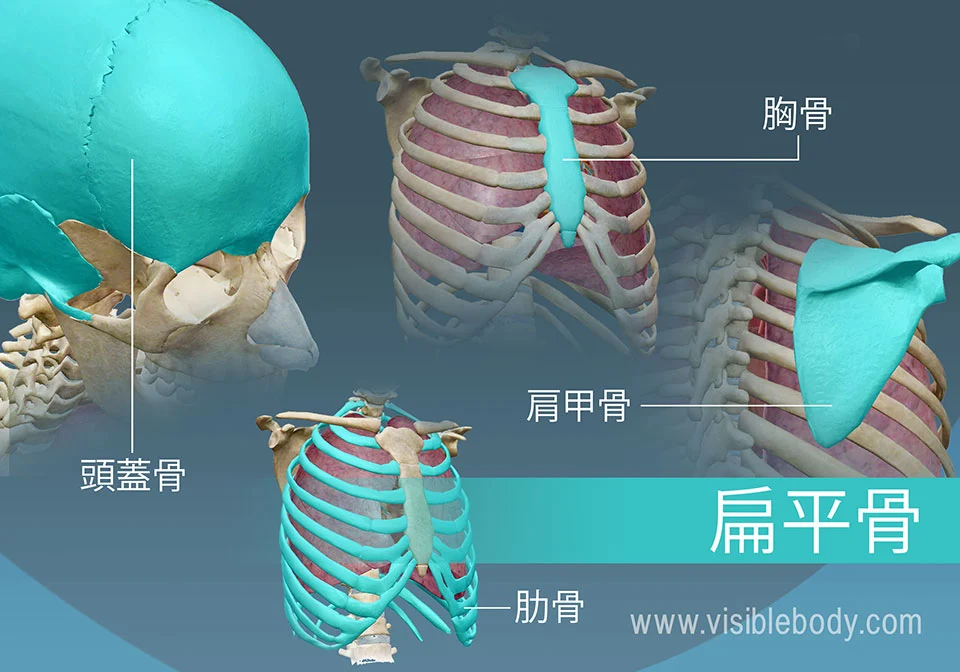

代表的な扁平骨の例と臨床関連📝

| 代表例 | おもな位置 | 看護での関連ポイント |

|---|---|---|

| 頭蓋骨(前頭骨・頭頂骨など) | 頭部 | 外傷時の保護の理解、頭部CT所見の説明に役立つ |

| 胸骨 | 胸部中央 | 胸骨圧迫の位置理解、胸骨骨折の留意 |

| 肋骨(扁平形状の要素をもつ) | 胸郭 | 呼吸評価・疼痛管理、胸部外傷の評価 |

| 肩甲骨 | 背部(胸郭背側) | 上肢運動の基盤、筋付着(僧帽筋・棘上筋など) |

| 寛骨(腸骨翼など) | 骨盤 | 腸骨稜からの骨髄穿刺・注射部位の理解、体位変換時の圧迫リスク |

ざっくり覚え方:「広く薄い=守る&付ける(筋)&つくる(血)」。この3語で機能イメージがスッと入ります✨

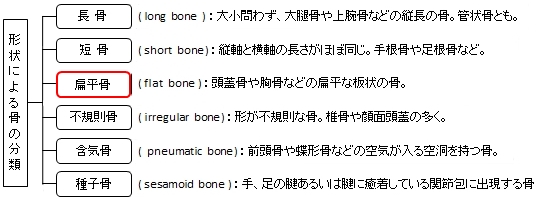

他の骨との違い(長骨・短骨・不規則骨との比較)

分類を形状×例×主な役割で一気に見比べると、扁平骨の立ち位置がはっきりします👇

| 骨の分類 | 形状の特徴 | 代表例 | 主な役割 | 臨床メモ |

|---|---|---|---|---|

| 扁平骨 | 薄く広い板状。緻密骨の板で海綿骨をはさむ | 頭蓋骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、寛骨 | 内臓保護、筋付着、造血(赤色骨髄) | 胸骨圧迫、骨髄穿刺(腸骨稜) |

| 長骨 | 長い円柱状。骨幹は緻密骨が厚い | 大腿骨、上腕骨、橈骨 | てこ作用・荷重、運動 | 骨折(骨幹部・顆部)ケア、牽引 |

| 短骨 | 立方体に近い小型 | 手根骨、足根骨 | 荷重分散・安定 | 捻挫・圧痛評価、固定 |

| 不規則骨 | 複雑な形状 | 椎骨、蝶形骨 | 保護・支持・神経通路 | 脊椎評価、神経症状との関連 |

比較ポイントのコツ:扁平骨=“面”で守る/長骨=“棒”で動かす/短骨=“豆”で支える/不規則骨=“特殊形で通す・支える”と映像化すると忘れにくいですよね📚

扁平骨が体で果たす3つの重要な役割

① 内臓を守る(保護)🛡️

-

頭蓋骨は脳、肋骨と胸骨は心肺、寛骨は骨盤内臓をガード。

-

面積の広さ×二重板構造で、衝撃を“面”に拡散してダメージを減らします。

-

臨床Tip:

胸部外傷や転倒時、圧痛・変形・呼吸苦の観察は早期から丁寧に。

肋骨骨折は浅呼吸→無気肺リスクに繋がるため疼痛コントロールが重要ですよね。

② 筋・腱の付着基盤(運動の土台)💪

-

肩甲骨や寛骨は、多数の筋の起始・停止となり、上肢・体幹・下肢の協調運動を支えます。

-

臨床Tip:

肩甲骨周囲の筋緊張はADLや呼吸補助筋の働きにも影響。

体位調整やホットパックで可動性を保つ介入は、疼痛軽減・呼吸効率アップに寄与します。

③ 造血(赤色骨髄)🩸

-

扁平骨内の海綿骨には赤色骨髄が豊富で、赤血球・白血球・血小板の産生に関与。

-

臨床Tip:

腸骨稜の骨髄穿刺や胸骨骨髄穿刺の理解は、血液疾患や化学療法フォローに直結。

穿刺後の出血・疼痛・感染兆候の観察ポイント整理に役立ちます。

※ミネラル(Ca・P)の貯蔵は骨全般の機能ですが、扁平骨もその一翼を担います🧂

📚扁平骨の種類と代表例まとめ【覚えやすい一覧付き】

これから部位ごとに扁平骨を整理していきます。

まずは頭蓋骨の扁平骨、つぎに上半身(肩甲骨・胸骨)、続いて体幹部(肋骨・腸骨)を確認し、最後に一覧表で一気に復習します。

臨床で役立つランドマークや観察ポイントも添えますので、明日からのケアにすぐ活かせますよ😊❤

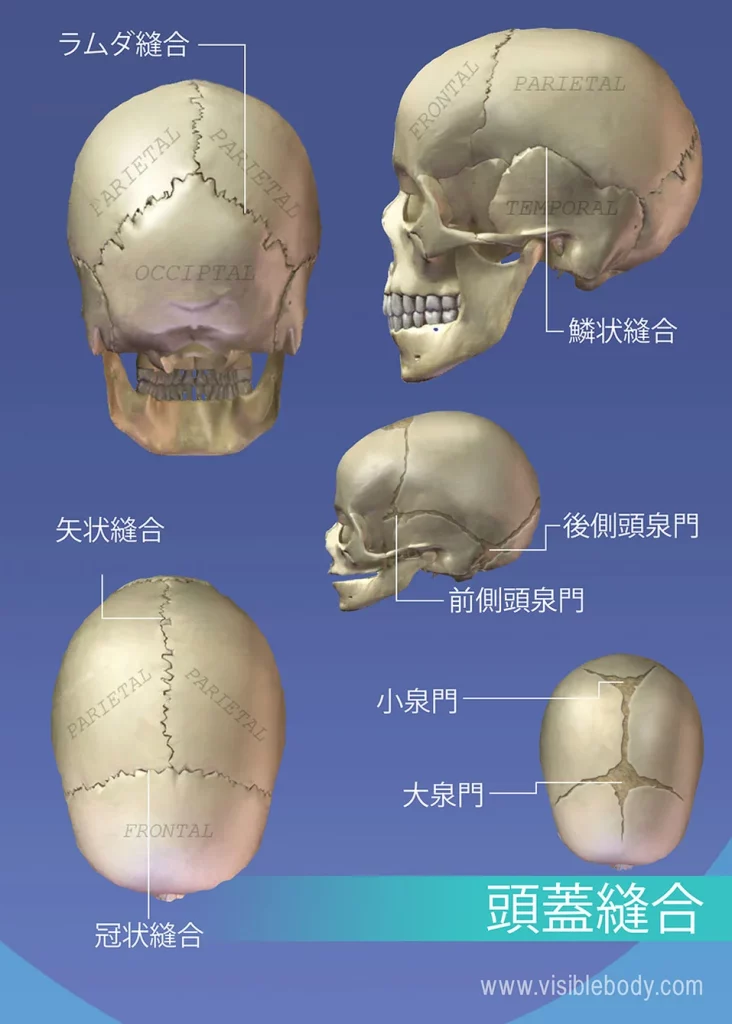

頭蓋骨(頭頂骨・側頭骨など)の扁平骨

頭蓋骨の多くは扁平骨で、脳を外力から守る“シールド”の役割が強いです。

主に以下を押さえましょう。

-

前頭骨(前頭部)・頭頂骨(頭頂部)・後頭骨(後頭部):

いずれも薄く広い板状で、外側・内側の緻密骨の間に海綿骨があるサンドイッチ構造。 -

側頭骨の鱗部(すいぶ):

側頭部の薄い扁平部で、外傷時に損傷リスクがあるため打撲部位の観察が大切です。 -

顔面骨の一部(鼻骨など)は非常に薄いため外傷で変形しやすいですが、扁平骨として扱うかは教科書により表記が異なる点も覚えておくと安心です。

🩺看護の視点

-

頭部外傷では、圧痛・腫脹・皮下血腫・意識レベルを系統的にチェック。

-

頭蓋の扁平骨は面で衝撃を分散するため、多発微小骨折の可能性も意識して観察記録を丁寧に行うと安心ですよ。

肩甲骨や胸骨など上半身の扁平骨

上半身の扁平骨は、運動の基盤と胸郭の前面構造をつくります。

-

肩甲骨:多数の筋(僧帽筋・棘上筋・前鋸筋など)の起始・停止となる“広い作業台”。肩甲骨の可動性は上肢機能や呼吸補助筋の働きにも関与します。

-

胸骨(柄・体・剣状突起):肋骨と胸骨柄/体の関節で胸郭前壁を形成。胸骨圧迫の正確な手掌位置(胸骨体の下半分)理解に直結します。

🩺看護の視点

-

肩甲帯の硬さはADL・呼吸努力に影響。体位調整や軽い伸張で肩甲骨の滑りを保つ支援が有用です。

-

胸骨圧迫では押す位置・深さ・リコイルの適正をチームで共有。胸骨部痛や圧痕の事後観察も忘れずに👌

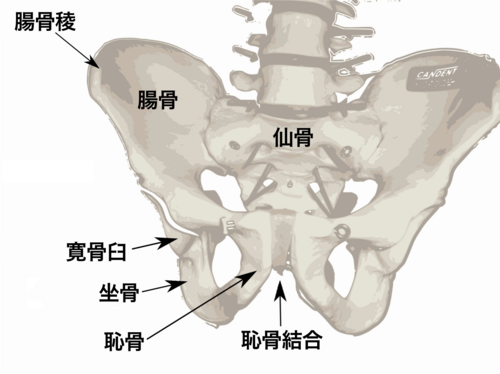

肋骨・腸骨など体幹部の扁平骨

体幹部の扁平骨は、内臓保護と造血の要です。

-

肋骨:左右12対のうち1〜7は真肋、8〜10は仮肋、11・12は浮遊肋。心肺の保護・呼吸運動に関与し、痛みがあると浅呼吸→無気肺リスクが高まります。

-

寛骨(腸骨・坐骨・恥骨が癒合):とくに腸骨翼は広い扁平面で、赤色骨髄が豊富。**骨髄穿刺(腸骨稜)や筋注のランドマーク(ベンツログルート部位)**の理解に重要です。

🩺看護の視点

-

肋骨骨折が疑われるときは疼痛コントロールと呼吸理学療法(深呼吸・咳嗽介助)を計画的に。

-

長時間臥床では腸骨稜の圧迫に注意し、体位変換と減圧をこまめに行いましょう。

【表で整理】扁平骨の分類と例一覧

覚えやすいように部位・代表骨・主機能・臨床ランドマークで俯瞰します🗂️

| 部位 | 代表的な扁平骨 | 主な機能 | 臨床ランドマーク/活用例 |

|---|---|---|---|

| 頭部 | 前頭骨・頭頂骨・後頭骨・(側頭骨の鱗部) | 脳の保護・衝撃分散 | 頭部外傷時の観察(腫脹・疼痛・意識) |

| 胸郭前面 | 胸骨(柄・体・剣状突起) | 心肺保護・胸郭形成 | 胸骨圧迫の手掌位置(胸骨体下半分) |

| 胸郭側面 | 肋骨(1〜12) | 呼吸運動・内臓保護 | 肋間の同定(聴診/胸腔ドレーン位置の指標) |

| 上肢帯 | 肩甲骨 | 筋付着・上肢運動の基盤 | 肩甲骨可動性評価、肩周囲痛のケア |

| 骨盤 | 寛骨(腸骨翼など) | 体重支持・内臓保護・造血 | 腸骨稜の骨髄穿刺、筋注ランドマーク、体圧管理 |

| 顔面(参考) | 鼻骨など(文献により分類差あり) | 形態保持 | 外鼻部打撲の評価(変形・出血) |

まずは「頭=守る」「胸=守る+呼吸」「肩甲=動きの土台」「骨盤=支持+造血」のイメージで押さえると、記憶の引き出しがスムーズになりますよ✨

🔍扁平骨の構造をのぞいてみよう!外板・内板・海綿質の秘密

ここでは扁平骨の“3層構造”(外板・内板・海綿質)をやさしく分解して、強さの仕組みと造血との関係を整理します。

臨床で役立つ観察ポイントや手技の注意点も一緒に確認しますので、明日からのケアにそのまま使えますよ😊❤

外板・内板とは?強さと形を支える仕組み

扁平骨は、薄いけれど壊れにくいように「外板(がいばん)」「内板(ないばん)」という緻密骨(皮質骨)の板で、真ん中の海綿質をサンドイッチしています。

頭蓋骨では外板—海綿質(板間層:ディプロエ)—内板の順で並び、曲げや衝撃に強い設計です。

-

外板:外側を覆う緻密骨。撓みにくく、外力を面で受け止めるクッション役。

-

内板:内側の緻密骨。薄くて硬いため、割れやすさ(とくに頭蓋骨)に注意が必要です。

-

力学的ポイント:板×板で海綿質をはさむと、Iビームのように曲げ抵抗が増し、軽量なのに強いという利点が生まれます。

| 層 | 構造/主成分 | 主な役割 | 臨床の着眼点 |

|---|---|---|---|

| 外板(緻密骨) | オステオン(ハバース系)が密 | 外力を受け流し、形状を保持 | 打撲部の圧痛・腫脹、骨膜刺激痛 |

| 海綿質(中央) | 骨梁が格子状+骨髄 | 衝撃拡散・軽量化・造血の“場” | 骨粗鬆で骨梁減少→脆弱性 |

| 内板(緻密骨) | 外板より薄く硬い | 内側からの支持・形態均一化 | 頭部外傷で内板の割れに注意 |

ミニTip:「外板は受け止め、内板は形を締める、真ん中は緩衝&造血」とセットで覚えるとスッと入りますよ📚

海綿質と骨髄の役割

海綿質(かいめんしつ)は、骨梁(こつりょう)が力の流れ(応力線)に沿って組まれた軽くて強いハニカム的構造です。

そのすき間に骨髄が満ち、造血やカルシウム代謝の舞台になります。

-

骨梁:荷重や牽引の方向に沿って再配列し、最小の材料で最大の強度を確保。

-

赤色骨髄(成人は扁平骨に豊富):赤血球・白血球・血小板を作る工場。

-

血管ネットワーク:骨内血流を支え、創傷治癒や免疫細胞の供給にも関わります。

🩺看護の視点

-

扁平骨の骨梁減少(高齢・廃用・ステロイドなど)では脆弱性骨折のリスク↑。**疼痛訴え・可動域・呼吸努力(肋骨)**の観察が大切ですよね。

-

造血抑制が疑われる患者さんでは、皮下出血・感染徴候・倦怠感など、血小板/白血球/赤血球低下に対応した観察をルーチン化しましょう。

骨の構造と造血機能の関係

扁平骨は「構造」=強度と「機能」=造血を両立させるため、海綿質が広く確保されています。

これが成人でも赤色骨髄が残る理由で、胸骨・腸骨が骨髄検査の主部位になる根拠です。

-

年齢による骨髄の変化:小児は全身に赤色骨髄が多いですが、成人では長骨骨幹は黄色骨髄へ移行し、扁平骨に赤色骨髄が温存されます。

-

臨床での使い分け

-

胸骨骨髄穿刺:迅速に骨髄を得られるが、深部損傷・出血リスクに注意。体表からの解剖ランドマークと穿刺深度の確認が重要。

-

腸骨稜(後上腸骨棘付近):安全域が広く成人・小児で汎用。穿刺後は圧迫止血・感染徴候を丁寧に観察しましょう。

-

-

骨リモデリングと造血:骨芽細胞・破骨細胞がバランスよく働き、海綿質の骨梁パターンを維持。これにより造血微小環境(ニッチ)が守られ、造血幹細胞の働きが支えられます。

🧭確認リスト(ベッドサイド)

-

造血低下が疑われる患者:皮下出血/口腔内出血・発熱/感染徴候・労作時息切れ/蒼白の有無

-

骨髄穿刺後:出血・疼痛・発赤/腫脹・発熱、安静・止血保持の指導

-

肋骨痛や胸郭の圧痛:呼吸浅表化→無気肺のリスク、疼痛コントロール+深呼吸練習の併用

🛡扁平骨が守る臓器たちと、その大切な役割

ここでは、扁平骨が「どの臓器」を「どうやって」守っているのかを、部位別にやさしく整理します。

頭蓋骨→胸骨・肋骨→腸骨(骨盤)の順に、形の工夫と臨床での観察ポイントまでセットで確認していきましょう。

明日のベッドサイドで活かせるヒントをギュッと詰めました😊❤

頭蓋骨による脳の保護

頭蓋骨はドーム状+三層構造(外板・海綿質・内板)で、点の衝撃を面に拡散しながら脳を守ります。

縫合(骨と骨のつなぎ目)は微妙なたわみを許し、衝撃吸収に一役買います。

守りの仕組みと看護の視点をセットで押さえましょう👇

| 仕組み/特徴 | 具体例 | ねらい | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|---|

| ドーム形状 | 前頭骨・頭頂骨・後頭骨 | 応力分散で割れにくく | 頭部打撲後の頭痛・嘔気、瞳孔、意識レベル |

| 三層構造 | 外板‐海綿質(板間層)‐内板 | 軽量+強度の両立 | 触診時の圧痛・陥凹、皮下血腫の有無 |

| 局所の薄い部位 | 側頭骨鱗部 など | 機能と軽量化の両立 | 側頭部外傷での疼痛・出血・聴覚/言語変化 |

| 頭蓋底部の保護 | 前/中/後頭蓋窩 | 神経血管の通り道を護る | 嗅覚・視覚・顔面神経の変化、髄液漏疑い |

ポイント:「形(ドーム)×層(サンド)×つなぎ(縫合)」で守る——この三語で記憶に残りやすいですよね🧠✨

胸骨・肋骨による心臓と肺の守り方

胸郭は胸骨+肋骨+肋軟骨+胸椎のカゴで、心肺を面で囲いながら、呼吸運動を妨げない弾性を備えています。

-

胸骨:前面の“盾”。心臓前面の直達外力からガード。

-

肋骨:側方〜背面の“フレーム”。弾性と弓なりの形で衝撃を流し、肺の伸縮にも追従します。

-

肋軟骨:バネの役割で可動性と緩衝を付与。

🩺看護の実務ヒント

-

胸部外傷後は呼吸数・SpO₂・使用筋・片側呼吸低下を要チェック。

肋骨痛→浅呼吸→無気肺の流れを早期に断つため、疼痛コントロール+深呼吸/咳嗽介助を計画しましょう。 -

胸骨圧迫は胸骨体の下半分が目安。事後は胸骨部圧痛・皮下出血・肋骨圧痛の観察を丁寧に。

| 守る骨 | 主に守る臓器 | 仕組み | 看護での要点 |

|---|---|---|---|

| 胸骨 | 心臓、縦隔構造 | 前面の板状保護 | 圧迫後の疼痛・圧痕、循環評価 |

| 肋骨(1–12) | 肺、心臓、(上腹部の一部:肝・脾) | 弓形+弾性で衝撃分散 | 呼吸浅表化、片側減弱、疼痛コントロール |

| 肋軟骨 | 心肺周囲 | バネ効果で緩衝 | 体位変換時の痛み増悪への配慮 |

覚え方:胸骨=盾、肋骨=かご、肋軟骨=バネ。機能のイメージが湧くと観察がブレません💪❤

腸骨などが守る腹部臓器

骨盤(寛骨・仙骨・尾骨)はリング構造で、内臓(膀胱・子宮/卵巣・直腸など)を下方・前方・側方から包む“受け皿+フレーム”です。

とくに腸骨(腸骨翼)は広い扁平面で荷重と衝撃を分散します。

上腹部は肋骨が部分的に覆い、肝・脾も守られます(※腹部全体を守るのは骨格+筋膜+筋群の協働です)。

🩺看護の実務ヒント

-

骨盤外傷では出血ショックに注意。骨盤痛、下腹部膨満、血圧/脈拍変動、血尿の有無を迅速に確認。

-

長期臥床では腸骨稜の体圧が高くなりがち。減圧・体位変換・スキンケアをこまめに。

-

腸骨稜からの骨髄検査後は圧迫止血・感染兆候・疼痛の観察を継続しましょう。

| 守る骨/構造 | 主に守る臓器 | 仕組み | 看護での要点 |

|---|---|---|---|

| 腸骨(寛骨の一部) | 膀胱、子宮/卵巣、直腸 | 広い扁平面で支持・衝撃分散 | 体圧管理、穿刺後の出血/感染観察 |

| 恥骨・坐骨 | 下腹部臓器の前/下支持 | リングで囲い支持 | 歩行再開時の疼痛/可動評価 |

| 肋骨下部 | 肝・脾(上腹部) | 弓状フレームで覆う | 打撲後の圧痛・出血徴候(顔面蒼白、冷汗) |

合言葉:「腸骨は“受け皿”、骨盤は“リング”で守る」。負荷を面と輪で逃がすイメージです🫶