「患者さんが発熱していて、脈も速いけど…これって大丈夫なの?報告するべき?様子を見てていいの?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?💭

発熱と頻脈はよく一緒に現れるけれど、「どこまでが正常で、どこからが異常なのか?」って判断が難しい場面、現場ではよくありますよね。とくに新人さんや経験の浅い方にとっては、対応に迷うことも多いはずです💦

この記事では、

✅ 発熱時に脈が速くなるメカニズム

✅ 頻脈は異常?正常?判断のポイント

✅ 頻脈を見つけたときの具体的な看護ケア

✅ 医師への報告のタイミングとコツ

が分かりますよ♪

発熱で脈拍が増えるのは身体の正常な反応であることも多いですが、症状やバイタルの組み合わせによっては、異常のサインであることも。

その見極めが看護師には求められます💡

この記事では、発熱と頻脈の関係性の理解から、アセスメント・ケア・報告方法まで、看護師が現場ですぐに活かせる知識をやさしく、しっかり解説していきます🩺✨

🧐そもそも「発熱で頻脈」って普通のこと?

患者さんのバイタルを測ったときに、「あれ?熱があるし、脈も速いな…」って思ったことはありませんか?

特に急性期の現場では、発熱+頻脈という組み合わせはよく見られるバイタルの変化ですよね💦

でも、「それって生理的な変化?」「それとも何か異常が起きている?」と迷う場面、けっこう多いと思います。

このパートでは、発熱と頻脈が一緒に起こる理由や、どこまでが正常なのかの見極め方を詳しく解説していきますね🩵

❤発熱と一緒に脈が速くなるのはよくあること?

はい、実は発熱時に頻脈になるのはよくある生理的反応なんです😊

人間の体は、体温が1℃上がるごとに脈拍が約8〜10回/分増えると言われています。

これは「代謝の亢進」によるもので、熱が上がるとそれだけエネルギー消費が高まり、心拍数も増えるんですね。

たとえば、以下のように体温と脈拍数の関係を見てみましょう👇

| 体温(℃) | 脈拍数の目安(回/分) |

|---|---|

| 36.5℃ | 約70〜80 |

| 37.5℃ | 約78〜90 |

| 38.5℃ | 約86〜100 |

| 39.5℃ | 約94〜110 |

このように、熱が高い=脈が速いは正常な反応であることが多いです✨

ただし、脈が異常に速い/他の症状がある場合は注意が必要です。

❤ どのくらいの頻脈なら「正常の範囲」なの?

「頻脈」の定義は、一般的に成人で脈拍が100回/分を超える状態です。

ただし、これも状況や背景によって“正常”か“異常”かの見方が変わってきます💡

以下のように考えると判断しやすいですよ👇

| 脈拍数(回/分) | 判断の目安 |

|---|---|

| 60〜100 | 基本的に正常範囲 |

| 100〜120 | 発熱時は許容されることが多い範囲 |

| 120以上 | 注意!何らかの異常の可能性あり |

たとえば、39℃の発熱で脈拍が105回/分なら、それほど心配はないことが多いです。

でも、微熱なのに脈が120回/分以上あるような場合は、脱水や心不全、不整脈など他の原因を疑う必要が出てきます🩺

❤ 年齢や疾患によって違う?頻脈の捉え方のポイント

年齢や基礎疾患によって“頻脈の見方”は変わります。

以下のように、患者さんの背景によって正常の基準が異なるんです👇

| 患者背景 | 頻脈の評価ポイント |

|---|---|

| 小児(乳幼児) | もともと脈が速いので、基準値を確認すること👶 |

| 高齢者 | 脈拍が上がりにくいことも。頻脈が出た時点でリスク大⚠️ |

| 心不全・不整脈の既往 | 頻脈で心負荷が高まりやすく、早期対応が必要💔 |

| 脱水・感染症 | 発熱と頻脈のセットが多いため、水分バランスや炎症反応に注目🚰🔥 |

特に高齢者の場合は、発熱自体が出にくいこともありますよね。

それなのに頻脈が出ていたら、実は「隠れた感染症」や「循環不全」のサインかもしれません。

看護師としては、「脈が速い=単なる熱のせい」ではなく、背景を踏まえて冷静にアセスメントすることが大切なんです💡

お仕事探しはしごとレトリバーにおまかせ!!

「今まで内科で働いていたけど救急外来も気になる…」「呼吸器でしっかりと学びたい」などなど!

おしごと犬索は、犬と人が、世の中の求人サイトの中からおしごとを探してきてくれるサービスです。

あなたの情報を入れれば入れるほど、あなたに合わせたおしごとを探してきてくれます。

使い方は、LINEであなたの情報と、「どんな仕事を探したいか」の条件を入力して探してきてもらうだけ✨

今よりいい条件で働きたいあなたにもおすすめです!

🔥どうして熱が出ると脈が速くなるの?その仕組みを解説

「発熱すると脈が速くなるのはよくあるっていうけど、どうしてそんな反応が起きるの?」

「なんとなく覚えてるけど、説明しようとすると言葉につまっちゃう…」

そんな風に感じたこと、ありませんか?🌡💭

このパートでは、発熱が起こるメカニズムから、なぜ脈が速くなるのかまで、看護の現場で役立つようにわかりやすく整理してお伝えしていきますね✨

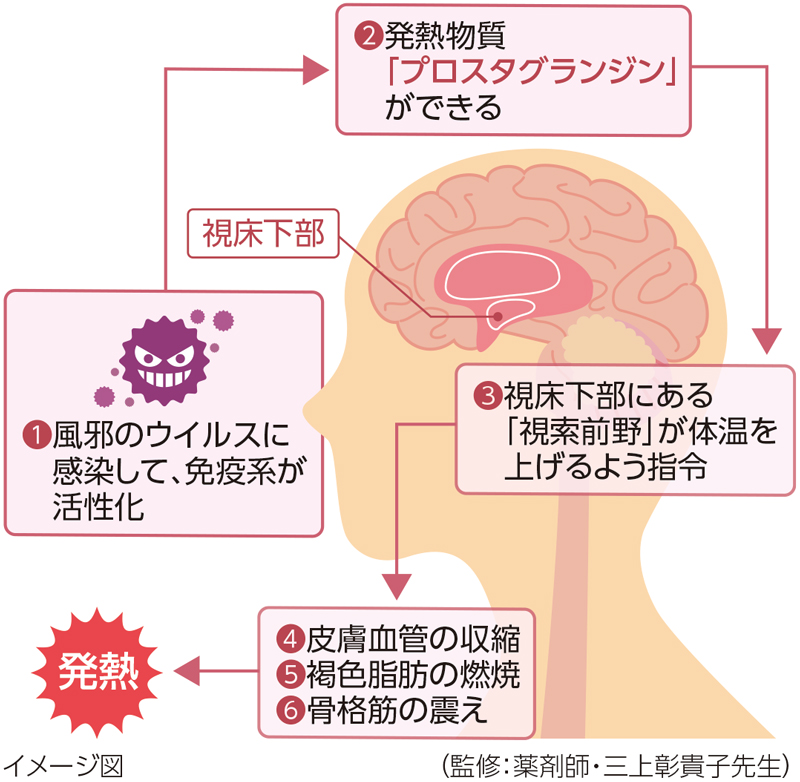

❤ 発熱が起こるメカニズムとは?

まず、発熱のしくみを簡単に説明すると、体内に侵入したウイルスや細菌などを退治しようとして、脳の体温中枢が「体温を上げよう!」と命令することから始まります💥

そのとき中心的に働くのが「サイトカイン」と呼ばれる物質たちです👇

| 代表的なサイトカイン | 役割 |

|---|---|

| IL-1(インターロイキン1) | 免疫細胞を活性化、体温中枢に働きかけて発熱を起こす |

| TNF-α | 炎症反応を引き起こし、熱やだるさの原因にもなる |

| IL-6 | CRPを上げる、全身の炎症サインと関連 |

これらのサイトカインが視床下部の体温調節中枢に影響を与えることで、「体温を上げるように」体が動き始めるんですね🔥

その結果として、皮膚の血管が収縮して寒気が出たり、筋肉をふるわせて熱を作り出す“悪寒戦慄”などが起こることもあります。

❤なぜ体温が上がると脈拍が増えるの?

体温が上がると、私たちの体はたくさんの酸素と栄養を全身に送り出す必要が出てきます。

なぜなら、代謝が高まる=エネルギー消費が増えるからなんです💨

すると、心臓はそれに応えるように「よし、もっと血液を送らなきゃ!」と頑張るようになります。

その結果が“頻脈”=心拍数の増加というわけです❤️🔥

また、熱があると発汗や不感蒸泄で体内の水分が減りやすくなり、血液量が減少→さらに頻脈が助長されるという流れもあります。

なので、「熱があるから脈が速い」というのはただの偶然ではなく、体の中で起きている反応がきちんとつながっているんですね✨

❤ 感染症や炎症とのつながりも押さえておこう

もうひとつ大事なのが、感染や炎症があるときに発熱+頻脈がセットで出ることが多いという点です🦠

たとえば、「SIRS(全身性炎症反応症候群)」の診断基準には、

-

体温38℃以上 または 36℃未満

-

脈拍数90回/分以上

-

呼吸数20回/分以上

-

WBC異常

などが含まれています。

つまり、発熱+頻脈は、全身性の炎症や感染の初期サインであることもあるんです。

また、炎症性サイトカインの放出により、交感神経が刺激されて心拍数が上がるという自律神経の関与も注目されています。

こうした背景を理解しておくと、「あ、この頻脈は身体のサインかも!」と早めに気づけるようになりますよ✨

💡 これって異常?発熱+頻脈の判断ポイントとは

「発熱してるし脈が速い…でも、これって普通なの?それともすぐ報告すべき?」

そんな風に、“正常の範囲か、異常のサインか”の見極めに迷った経験、ありませんか?🌀

熱があれば脈が速くなるのは自然な反応。でも中には、「すぐに医師へ報告した方がいい危険な頻脈」もあるんです。

このパートでは、頻脈の異常の見極め方・観察のポイント・報告のタイミングについて、具体的に解説していきますね🩷

❤ 「ただの風邪」じゃないかも?見逃しちゃいけない症状

発熱+頻脈だけならよくあること…そう思っていたら、実は肺炎や敗血症のはじまりだった、なんてことも😰

だからこそ、「頻脈だけで判断せず、他のバイタルや症状とセットで観察する」のが大切なんです💡

チェックしたいのは以下のようなポイント👇

| 観察項目 | 要チェックのポイント |

|---|---|

| 呼吸数 | 20回/分以上(頻呼吸) |

| 血圧 | 低下傾向(例:90/60mmHg以下) |

| 意識レベル | ぼーっとしている、反応が鈍い、意識混濁など |

| 発汗・皮膚の冷感 | ショックの兆候の可能性 |

| 発熱の持続時間 | 2日以上続く高熱は要注意(特に39℃超) |

こうしたサインがあるときは、「ただの発熱」では済まない可能性があります。

全身状態をしっかり観察して、見逃しのないようにすることが大切です✨

❤ 緊急性の見極めにはココをチェック!

緊急対応が必要かどうかを判断するには、「quick SOFA」や「NEWSスコア」などのツールも役に立ちます📊

とくに急変リスクの高い患者さんには、quick SOFAの3項目をパパッと見るのがおすすめ!

▼SOFAスコアについて詳しく知りたい方はこちらをCHECK🌟

SOFAスコアとqSOFAスコアの違いを徹底解説!多臓器不全を見極める5つの視点

| quick SOFAの項目 | 異常とされる基準 |

|---|---|

| 呼吸数 | 22回/分以上 |

| 意識レベル | GCS<15(JCS1桁でも注意) |

| 収縮期血圧(SBP) | 100mmHg以下 |

このうち2項目以上当てはまると、敗血症や重篤な感染の可能性が高まるとされています。

「ちょっと変だな…」と思ったときに、こうした指標を使って冷静に判断できると、早期対応につながるんですよ😊

❤ このパターンは危険信号!報告のタイミングはここ

では、どんなときに「すぐ医師へ報告!」となるのか、具体的に整理しておきましょう📝

| 状況 | 医師報告の必要性 |

|---|---|

| 38℃以上の発熱+脈拍120以上 | 早めに報告(心負荷↑) |

| 頻脈+意識レベル低下 | 即報告(緊急性大) |

| 頻脈+SpO₂低下・呼吸困難 | 即報告(呼吸不全リスク) |

| 脈拍が急上昇 or 不整脈出現 | 即報告(不整脈の可能性) |

| 冷汗・皮膚の冷感+頻脈 | ショック徴候、即報告 |

報告のときには、「ISBARC」のような構造を使って、要点を簡潔に伝えることも忘れずに📣

頻脈は“ただのバイタル変化”に見えるかもしれませんが、全身状態を映し出す大事なサインでもあります。

看護師が早く気づき、適切に行動できるかどうかで、患者さんの予後も変わってきますよ✨

📋 実践で使える!頻脈を見つけたときのケアと報告

「発熱してて頻脈もあるけど…実際、現場では何から始めたらいいの?」

「報告って、どこまで伝えればいいのかな?」

そんなふうに迷ってしまう場面、特に新人さんには多いですよね💦

でも大丈夫♪このパートでは、頻脈を見つけたときの“観察→ケア→報告”の流れを、実践的に解説していきますよ😊

一つずつ確認しながら、現場での自信につなげていきましょう✨

❤まずやるべき観察とアセスメント

頻脈を見つけたとき、いきなり報告ではなく、まずは必要な情報をしっかり観察・アセスメントすることが大切です🔍

観察ポイントを以下のように整理しておくと、落ち着いて対応できます👇

| 観察項目 | 見るべきポイント |

|---|---|

| バイタルサイン | 体温・脈拍・血圧・呼吸数・SpO₂ |

| 発汗・皮膚状態 | 発汗過多、冷感、チアノーゼの有無 |

| 意識レベル | いつもと違う様子、反応の鈍さ、ぼーっとしていないか? |

| 排泄状況 | 脱水傾向(尿量減少・色濃いなど) |

| 全身状態 | 疲労感、悪寒、倦怠感、疼痛など |

特に、「頻脈+発汗+意識低下」などがある場合は、重症化の兆候である可能性があるので要注意です⚠️

❤ 患者さんにできる看護ケアとは?

観察のあと、医師への報告を待つあいだにも、看護師としてできるケアがたくさんあります👐

状況に応じたケアの一例をご紹介します👇

| 状況 | 実施できるケア内容 |

|---|---|

| 発熱で悪寒がある | 保温、毛布の追加、環境温の調整など |

| 高体温で苦しそう | 冷罨法(腋窩・鼠径部)、通気、額の冷却など |

| 脱水の疑いがある | 水分摂取の促し(経口 or 点滴確認) |

| 不安や苦痛が強い様子 | 声かけ、姿勢調整、リラクゼーション介入 |

どのケアを選ぶかは「いまの患者さんにとって何が必要か?」をアセスメントして判断することが大切です💡

また、記録に残すことで後のケアにもつながりますよ📝

❤医師への報告、どう伝える?

いざ報告!となったときに役立つのが、ISBARCのフレームです📣

情報を整理して伝えることで、報告内容の抜け漏れを防げます◎

🔶 ISBARCとは…

-

I(Identify):自分の名前と病棟、患者情報

-

S(Situation):今の状況(例:発熱+頻脈)

-

B(Background):既往歴や今までの経過

-

A(Assessment):観察から考えられること

-

R(Recommendation):対応の提案 or 指示仰ぐ

-

C(Confirmation):復唱して確認

🗣報告例:

「4階東病棟の看護師〇〇です。〇号室のAさん(85歳女性)ですが、39.0℃の発熱と脈拍116回/分があり、冷汗と意識レベルの低下も見られています。基礎疾患に心不全があります。バイタル変化から循環状態の悪化が疑われます。至急の診察をお願いできますか?」

このように、報告も“技術”のひとつです😊

慣れていけば、落ち着いて対応できるようになりますよ♪

✨まとめ:発熱と頻脈の理解が、看護の自信に変わる

発熱と頻脈、どちらもよくあるバイタル変化ですが、“よくあるからこそ”見逃してはいけないポイントもたくさんあるんです💡

今回の内容を押さえておくことで、いざというときも落ち着いてアセスメント・ケア・報告ができるようになりますよ🩺✨

このパートでは、記事全体の大切なポイントをぎゅっとまとめてお伝えします♪

❤押さえておきたいポイントまとめ📌

-

発熱すると脈拍は自然に上がることが多い(1℃で約8〜10回/分増加)

-

頻脈=100回/分以上が基準、背景によって評価は変わる

-

他の症状(呼吸数・血圧・意識レベル)とセットで評価することが重要

-

感染や炎症時の反応としての頻脈を見逃さない

-

quick SOFAやISBARCなどのツールも活用して判断・報告を!

-

冷罨法・保温・水分補給など、症状に応じた看護ケアが効果的✨

❤「わかる」が「できる」につながる!現場での活かし方

今回の記事で得た知識は、“理解”で終わらせず、現場での“判断・行動”につなげることが大切です🌟

頻脈に気づいたら、

「これって正常?それとも異常?」

「いま、患者さんの身体の中で何が起きてる?」

と一度立ち止まって考えるクセをつけると、確実にレベルアップしていきますよ💪

何よりも、こうした観察と対応をしっかりできる看護師は、チームからも頼られる存在になります😊✨

ぜひ、日々のケアの中で活かしてみてくださいね♪