「また転倒が起きたらどうしよう…」

「注意していたのに、目を離した隙に患者さんが転倒してしまった…」

こんな不安や経験、看護師なら一度はありますよね。

この記事では

- 転倒・転落の違いとリスク因子

- 看護で行う予防ケアの実践ポイント

- 転倒が起きたときの対応と再発防止策

が分かりますよ♪

結論👉

転倒・転落予防のカギは、リスク因子の把握と環境調整、チームでの継続的なケアです。

この記事では、病棟での転倒転落予防を「アセスメント」「ケア」「報告」までやさしく解説します😊

🧭 転倒・転落予防とは?|看護で最も重視される安全管理の基本

転倒や転落は、病院や高齢者施設で最も多く発生するインシデントの一つです。

特に高齢者や手術後、薬剤の影響を受けやすい患者さんでは、ちょっとした油断が大きなけがにつながることもあります。

看護師は、患者さんの安全を守る最前線として、転倒転落のリスクをいち早く察知し、予防ケアを実践する役割を担っています。

転倒と転落の違いを整理しよう

似ているようで異なる「転倒」と「転落」。

正しく区別しておくことが大切です。

| 分類 | 定義 | 主な発生場面 |

|---|---|---|

| 転倒 | 立位や歩行中にバランスを崩して倒れること | ベッドサイド・トイレ・移動時など |

| 転落 | 高い位置から落下すること | ベッド・ストレッチャー・階段・車いすなど |

なぜ転倒・転落が問題になるの?

転倒や転落は、骨折・頭部外傷・入院期間の延長などにつながるだけでなく、

「もう歩くのが怖い…」といった心理的ダメージを残すこともあります。

さらに、看護現場では事故報告や家族説明などの対応負担も発生するため、

発生前に防ぐ仕組みづくりが非常に重要です。

看護師が果たす役割とは?

転倒転落を防ぐために看護師が行うべきことは、大きく分けて以下の3つです。

- 患者さんの状態を観察し、リスクをアセスメントする

- 環境や動線を整え、転倒しにくい環境を作る

- チームで情報共有し、継続的に予防策を見直す

つまり、「転倒予防=特別なケア」ではなく、日常の看護そのものが予防行動なんです😊

小さな気づきが大きな事故を防ぐ第一歩ですよ!

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🔍 転倒・転落のリスク因子を理解しよう

転倒や転落は「偶然」ではなく、さまざまな要因が重なって起こるものです。

患者さんの状態・環境・行動などを多面的に見て、リスク因子を把握しておくことが大切です。

患者要因(身体・認知・薬剤)

まず注目したいのが、患者さん自身の身体的・精神的な状態です。

年齢や筋力低下、認知機能の変化は転倒リスクを高めます。

| 分類 | 具体的なリスク要因 |

|---|---|

| 身体的要因 | 筋力低下・関節拘縮・ふらつき・起立性低血圧など |

| 認知的要因 | 認知症・せん妄・注意力低下・見当識障害など |

| 薬剤要因 | 睡眠薬・抗不安薬・降圧薬・利尿薬によるふらつきや低血圧 |

薬剤による転倒は意外と多いんですよ!

環境要因(ベッド・照明・床)

環境が整っていないと、患者さんの安全を大きく損ないます。

以下のような要素が転倒・転落のリスクを高めます。

- 床が濡れている、または滑りやすい

- 照明が暗く、足元が見えにくい

- ベッドの高さが合っていない

- ナースコールが手の届かない位置にある

これらは看護師の環境調整で改善できる部分が多いので、こまめな確認が大切です。

行動要因(トイレ・移動・夜間)

患者さんの行動パターンによってもリスクが変わります。

| 場面 | 転倒・転落のリスク例 |

|---|---|

| トイレ | 急いで立ち上がる/呼び出しベルを押さず自力で行く |

| 移動・歩行 | 杖や歩行器を使わない/サンダルなど不安定な履物 |

| 夜間 | 暗闇で動く/睡眠薬服用後のふらつき/寝ぼけて起き上がる |

「トイレに行きますか?」のひとことが事故を防ぎます😊

アセスメントの観点

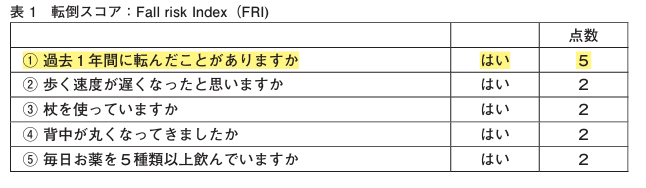

転倒リスクを正確に把握するためには、リスクアセスメントスケールの活用が有効です。

代表的なものに「Fall Risk Index」があります。

看護師は、スコアの結果だけでなく、“患者さんの今の状態”を観察する力も欠かせません。

- 立ち上がり時のふらつきや動作のスピード

- トイレや移動時の表情(不安・焦り)

- ナースコールを使える理解力・判断力

このような細かな観察が、リスクの早期発見と予防につながります。

数字より“感覚的な違和感”を大切に✨

🩺 看護で行う転倒転落予防ケア

ここでは、病棟で今日から実践できる具体的な予防ケアを解説します。

ポイントは、環境を整える・声かけで行動を変える・チームで継続するの3本柱です。

環境調整のポイント

「つまずく・滑る・届かない」を排除するのが基本です。

巡視時は下記のミニチェックをセットで行いましょう。

- ベッドの高さは足底がしっかり床につく位置?

- ナースコール・飲水・ティッシュは利き手側で手が届く?

- 足元は濡れ・配線・物品のはみ出しがない?

- 室内灯・足元灯で陰影が強すぎない?(夜間は特に)

- 履物はかかとが固定できる?(サンダルはNG)

- トイレまでの動線はまっすぐ?(障害物ゼロ)

| よくある場面 | ハザード(危険) | 即時の対処 |

|---|---|---|

| 離床直後 | 起立性低血圧・ふらつき | 端座位で30秒→立位へ段階移行、歩行器準備 |

| 点滴中の移動 | ルート牽引・スタンドの転倒 | 短い延長で整理、押すのはスタッフ、ルート固定再確認 |

| 夜間トイレ | 暗所・寝ぼけ・眠前薬の影響 | 足元灯ON、コール事前依頼、巡視頻度UP |

| ベッドサイド | 物品散乱・配線クロス | 配線束ね、必要物のみ残すミニマル配置 |

次のシフトが同じ水準で続けられます😊

患者への声かけと教育

患者さんの行動変容が転倒予防のカギです。

短いフレーズで具体的に伝えましょう。

- 事前声かけ:「立つ前にコールを押してくださいね」

- 選択肢提示:「今トイレ行きますか?5分後にお連れしましょうか?」

- 肯定フィードバック:「さっきコールしてくれて助かりました!」

- 家族へ教育:「夜間は起こさず、コールを促してください」

| 課題 | 具体的な声かけ例 | 観察ポイント |

|---|---|---|

| 自力で動こうとする | 「今から一緒に行きましょう。コールありがとう!」 | 呼吸増悪・焦燥・せん妄徴候 |

| コールが使えない/忘れる | 「この赤いボタンを親指で押します。練習しましょう」 | 手の届く位置か、学習保持の可否 |

| 履物が不適切 | 「かかとが止まる靴に替えましょう」 | サイズ・滑り止め・着脱の容易さ |

チームで取り組む安全対策

転倒は単独職種での対応には限界があります。

多職種で情報共有→計画→評価のサイクルを回しましょう。

| 職種/役割 | 具体的アクション | 共有したい情報 |

|---|---|---|

| 看護師 | アセスメント・環境整備・教育・巡視頻度調整 | 離床時のふらつき、コール使用可否、夜間行動 |

| 医師 | せん妄/鎮静の調整、起立性低血圧の評価 | 薬剤変更後の転倒リスク、バイタルの傾向 |

| 薬剤師 | 睡眠薬・抗不安薬・降圧薬の整理(減量/時間調整) | ふらつき関連薬の候補、代替提案 |

| PT/OT | 歩行訓練・装具選定・トイレ動作訓練 | 適切な補助具、介助量、推奨離床レベル |

| 栄養 | 低栄養/脱水の是正、間食タイミング提案 | 体重変動、摂取量、電解質 |

次の一手が決まりやすくなります🗒️

転倒防止マット・センサー活用例

デバイスはケアを補助する道具です。

適応と限界を理解して安全に使いましょう。

| 機器/ツール | 目的 | 看護の注意点 | 観察・評価 |

|---|---|---|---|

| 離床センサー | 離床動作の早期検知 | 感度調整・誤作動対策、配線転倒に注意 | アラーム→介入までの時間、誤報率 |

| 転倒防止マット | 転倒時の衝撃緩和 | つまずきリスク増に注意、夜間は位置を固定 | 導入後の転倒部位/外傷の変化 |

| ベッド柵/スプリットレール | 不用意な起き上がり抑制 | 挟み込みリスク・自力越えの可能性を再評価 | コール使用率、越え動作の有無 |

| 歩行補助具(杖・歩行器) | 支持の確保・安定化 | 高さ調整・ゴムキャップ摩耗確認 | 歩行距離・介助量・ふらつき頻度 |

- 導入→効果判定→中止/継続のPDCAを1~2日単位で回す

- アラーム多発は環境・声かけ・薬剤の見直しサイン

毎シフトで目的と必要性を声に出して確認しましょう🛎️

📋 転倒転落が起きたときの対応と報告

どれだけ予防していても、転倒・転落はゼロにすることが難しい現実があります。

しかし、発生後の対応を正しく行うことで、患者さんの被害を最小限にし、再発防止につなげることができます。

事故発生時の初期対応

転倒や転落が発生したら、まず行うべきは「安全確認と観察」です。

焦らず冷静に、以下の手順で行動しましょう。

- ① 安全の確保

周囲に危険物がないか確認し、患者さんの動きを止めます。必要があれば他職員を呼び、応援体制を整えます。 - ② 意識・呼吸・出血の確認

意識レベル(JCSまたはGCS)や呼吸状態を確認。出血や変形があれば動かさず、医師を即時呼びます。 - ③ 頭部・四肢の観察

頭部打撲の有無、腫脹・疼痛・出血などを観察。痛みの訴えがある場合は無理に起こさず、固定を優先します。 - ④ バイタルサイン測定

血圧・脈拍・SpO₂などを測定し、出血性ショックや意識変化を早期に把握します。 - ⑤ 医師への報告と家族への連絡

状況を整理して報告します。報告時は「いつ・どこで・どんな状況で・観察所見・対応内容」を明確に伝えましょう。

特に頭部打撲や抗凝固薬内服中の患者では、外傷が軽く見えても後出血のリスクが高いため、

経過観察を慎重に行うことが重要です。

インシデント・アクシデントレポートの書き方

事故後は必ず事実に基づいた客観的な記録を残します。

「責任追及」ではなく、「再発防止」のための報告として、チーム全体で共有します。

| 記載項目 | 記載例 | ポイント |

|---|---|---|

| 発生日時・場所 | 2025年11月3日 22:10/2階一般病棟トイレ前 | 正確な時刻・位置を記録する |

| 発見者・対応者 | 夜勤看護師Aが巡視時に発見、看護師Bが対応 | 複数関係者がいれば全員記載 |

| 状況の概要 | トイレへ自力歩行中にふらつき転倒。ベッド柵は上げていた。 | 「誰が・どこで・何をしていて・どうなったか」を明確に |

| 観察所見・対応 | 左膝打撲。意識清明。冷罨法実施し経過観察中。 | 感情表現や推測は避け、客観的に |

| 今後の対応 | 夜間照明位置の見直し。巡視頻度を2時間毎に増加。 | 再発防止のアクションを具体的に記載 |

レポートは「何が悪かったか」ではなく、「なぜ起こったか」に焦点を当て、

次に活かせる学びを残すことが大切です。

再発防止とカンファレンスの活用

インシデント共有のゴールは責任追及ではなく学び合いです。

発生後はチームで振り返り、同じ要因を繰り返さないための改善策を話し合いましょう。

- 環境:照明・ベッド配置・マット位置の改善

- 観察:夜間の離床傾向をスタッフ間で共有

- 記録:転倒リスクスコアを再評価し、ケアプランを更新

- 教育:新人スタッフに対応マニュアルを再確認

また、患者本人や家族へのフィードバックも丁寧に行います。

「今後はこのように対応していきます」と説明することで、信頼関係の維持にもつながります。

再発防止カンファレンスでは、以下の視点で検討すると効果的です。

- 発生した要因は「個人要因」か「システム要因」か?

- 現場で再現すると、どんなリスクがあるか?

- 改善策を「誰が・いつまでに・どう実施するか」

このように、発生から報告、再発防止までを一連の流れとして仕組み化することが、

安全文化の定着につながります。

「報告=改善のチャンス」と考えて、前向きに共有していきましょう🩺✨

✅まとめ|この記事で学べる転倒転落予防

この記事のまとめポイント

この記事での最重要部位👉

- 転倒と転落の違いを理解し、リスク因子を把握すること

- 環境・行動・薬剤など多面的な視点で予防を行うこと

- 発生時は冷静な初期対応と再発防止の仕組みづくりを徹底すること

転倒や転落は、どんなに注意していても完全には防げないことがあります。

しかし、看護師が一人ひとりの状態を丁寧に観察し、環境を整え、チームで情報を共有していけば、

「防げる転倒」を確実に減らすことができます。

安全管理は「仕事の一部」ではなく、「患者さんとの信頼を守る姿勢」そのものです。

日々の小さな気づきと実践が、転倒転落ゼロへの第一歩となります。

これからも、患者さんが安心して過ごせる環境を一緒に築いていきましょう🌸

<参考・引用>

eナーストレーナー

日本看護協会

医療安全推進センター

厚生労働省 医療安全対策室