「筋肉が動く仕組みって、学生のときに習ったけどイメージがつかめない💦」

「“興奮収縮連関”って言葉は聞いたことあるけど、実際に体の中で何が起こってるの?」

この記事では

- 興奮収縮連関の流れをやさしく理解できる

- カルシウムやATPの働きがイメージできる

- 臨床での観察・薬の理解につなげられる

が分かりますよ♪

結論👉

興奮収縮連関とは「神経の電気信号が筋肉の収縮(動き)に変わる仕組み」のこと。

カルシウムイオンとATPがカギを握ります。

この記事では、筋肉の興奮収縮連関をイラストや臨床例を交えてやさしく解説します😊

興奮収縮連関とは?|筋肉が動く「電気とカルシウム」のつながりを理解しよう

「興奮収縮連関(こうふんしゅうしゅくれんかん)」とは、神経の興奮(電気信号)が筋肉の収縮に変わるまでの一連の流れのことを指します。

つまり、「脳からの指令が筋肉を動かすプロセス」なんですね🧠➡💪

看護現場では、筋弛緩薬や麻酔、人工呼吸管理などでもこの仕組みを理解しておくことがとても大切です。

まずは、体の中でどんな順序で信号が伝わり、筋肉が反応しているのかをやさしく整理していきましょう😊

筋肉の構造と神経のつながりをおさらい

私たちの筋肉は、「筋線維(きんせんい)」という細い糸のような細胞が束になってできています。

そしてその一つひとつの筋線維に、運動神経が枝分かれしてつながっています。

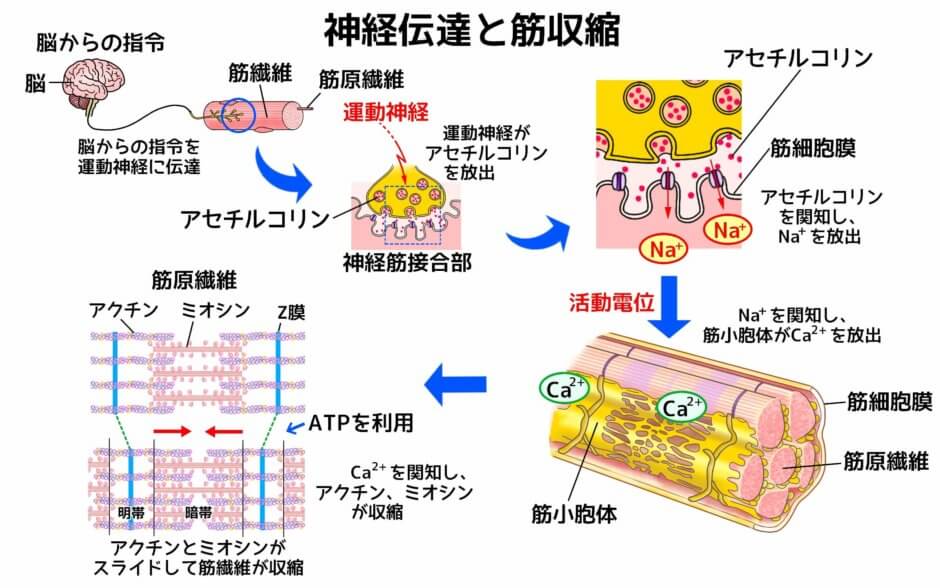

この神経と筋肉が接している部分を神経筋接合部と呼び、ここで電気信号(活動電位)が筋肉に伝わることで「動け!」という命令が始まるのです⚡

神経の興奮が筋肉に伝わる流れ(神経筋接合部)

運動神経の末端に電気信号が到達すると、アセチルコリンという神経伝達物質が放出されます。

アセチルコリンは筋細胞側の受容体に結合し、筋膜を脱分極(だつぶんきょく)させて活動電位を発生させます。

この活動電位が、筋細胞の奥深くにあるT管(横行小管)を通って筋線維全体に広がっていきます。

この時点で、筋肉は「収縮準備OK!」の状態になります💪✨

興奮収縮連関の全体の流れを図でつかもう

興奮収縮連関の流れをシンプルにまとめると、以下のようになります👇

| ステップ | 起こること | キーワード |

|---|---|---|

| ① | 神経の興奮(活動電位)が末端に到達 | 運動神経、活動電位 |

| ② | アセチルコリンが放出され筋膜を脱分極 | 神経筋接合部、アセチルコリン |

| ③ | T管を通って活動電位が筋細胞内へ | T管、電気信号の伝達 |

| ④ | 筋小胞体(SR)からカルシウム放出 | カルシウムイオン、筋小胞体 |

| ⑤ | カルシウムがアクチンとミオシンを活性化 | 滑り説、筋収縮 |

このように、神経の興奮が電気的に筋肉へ伝わり、カルシウムを介して実際の「動き」が生まれるまでが一連の流れなんです。

活動電位からカルシウム放出までのステップ

筋肉が動くためには、まず神経からの“電気信号(活動電位)”が筋線維全体に伝わる必要があります。

この電気の波が筋肉の中を通っていくことで、カルシウムが放出されるスイッチが入るのです⚡

この章では、活動電位が筋膜を伝わり、カルシウムが放出されるまでの流れを順に見ていきましょう。

活動電位が筋膜(T管)を伝わる仕組み

神経から送られた活動電位は、筋細胞の表面を覆う細胞膜(筋膜)に届きます。

ここから、膜の一部が管状に内側へ入り込んだT管(横行小管)を通って、筋線維の奥へと伝わっていきます。

T管はまるで“電気のトンネル”のようなもので、外からの刺激を細胞の中心部に素早く届ける役割があります💡

筋小胞体(SR)からカルシウムが放出されるメカニズム

T管を伝わった電気信号は、すぐ隣にある筋小胞体(きんしょうほうたい:SR)を刺激します。

筋小胞体は、カルシウムイオン(Ca2+)をたっぷりためこんだ“カルシウム倉庫”のような構造です。

電気信号がT管を通過すると、T管の受容体(DHP受容体)が反応し、筋小胞体のリアノジン受容体を開きます。

すると、カルシウムイオンが一気に筋原線維内へ放出されるのです✨

この瞬間、筋肉内では“収縮のスイッチON”が入ります!

カルシウムイオンの役割とトロポニンの変化

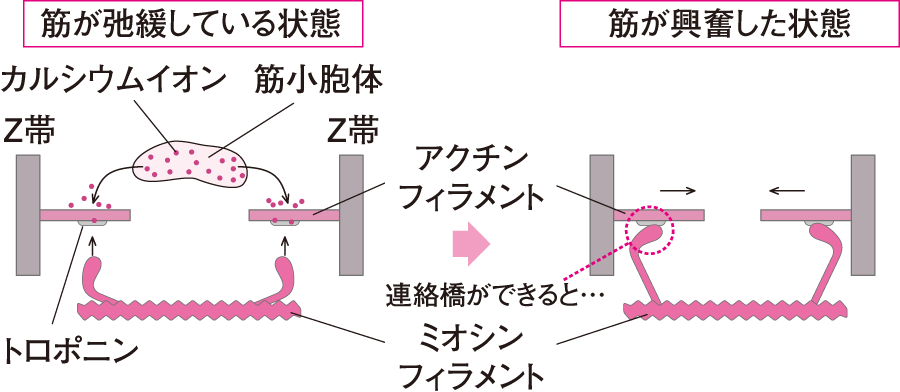

放出されたカルシウムイオンは、筋フィラメント上のたんぱく質トロポニンに結合します。

すると、トロポニンに付いているトロポミオシンが動いて、アクチンとミオシンの結合部(クロスブリッジ)が開きます。

この結合ができることで、いよいよアクチンとミオシンが滑り合い、筋肉が収縮し始めるのです💪✨

つまり、カルシウムは「スイッチを入れる鍵」のような役割を果たしているんですね🔑

| 段階 | 起こること | 関係する構造 |

|---|---|---|

| ① | 活動電位がT管に伝わる | 筋膜、T管 |

| ② | DHP受容体が反応し、SRを刺激 | T管、筋小胞体 |

| ③ | リアノジン受容体が開きカルシウム放出 | 筋小胞体、カルシウムイオン |

| ④ | カルシウムがトロポニンに結合 | アクチン、トロポニン複合体 |

アクチンとミオシンが滑る!収縮と弛緩のメカニズム

カルシウムが放出され、トロポニンに結合すると、筋肉はいよいよ「収縮」を始めます💪

このとき中心的に働くのが、筋原線維を構成する2つのたんぱく質――アクチンとミオシンです。

この2つがまるで「歯車のようにかみ合いながら滑りあう」ことで、筋肉が縮むのです。

この仕組みを滑り説(スライディングフィラメント説)と呼びます。

滑り説(スライディングフィラメント説)とは?

筋収縮では、アクチン(細いフィラメント)とミオシン(太いフィラメント)がお互いの上を滑るように動くことで、筋節(サルコメア)が短くなります。

ミオシンの“頭”の部分にはクロスブリッジ(橋)と呼ばれる構造があり、アクチンにくっついては離れるという動きを繰り返します。この「くっつく→引っ張る→離れる」のサイクルこそが筋収縮の原動力なんです✨

ATPが果たす3つの重要な役割

筋肉の動きにはATP(アデノシン三リン酸)が欠かせません。

ATPは「筋肉のエネルギー源」であり、次の3つの働きを担っています。

| 役割 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ① クロスブリッジの離脱 | ミオシン頭部がアクチンから離れるためにATPが必要 |

| ② ミオシン頭部の“コック”動作 | ATPの分解で得たエネルギーを使い、再びアクチンに結合できる状態に戻る |

| ③ カルシウムの再取り込み | 筋小胞体にCa2+を戻すためにATPが使われる(弛緩に必要) |

このように、ATPは収縮と弛緩の両方に関わる「筋肉のエネルギーの通貨」のような存在なんです💡

カルシウムが回収されると筋肉はどう弛緩する?

筋収縮が終わると、筋小胞体が再びカルシウムを取り込み始めます。

このとき、カルシウムポンプがATPを使ってCa2+をSR内へ戻す働きをします。

カルシウムが減ると、トロポニンからCa2+が離れ、トロポミオシンが再びアクチンの結合部をふさぎます。

すると、アクチンとミオシンが離れて筋肉は弛緩します🌿

つまり、筋肉は「カルシウムが出ると収縮し、戻ると弛緩する」というシンプルなリズムで働いているんですね✨

「“カルシウムとATPが筋肉のON/OFFスイッチ”って考えると覚えやすいですよ😊」

骨格筋・心筋・平滑筋の興奮収縮連関の違い

同じ「筋肉」でも、骨格筋・心筋・平滑筋では電気信号の伝わり方やカルシウム(Ca2+)の入り方、そして収縮を起こすタンパク質の使い方が少しずつ異なります。

ここを押さえると、臨床での観察や薬の効き方の理解がグッと深まりますよ😊

骨格筋の特徴:神経支配と速い反応

- 主な刺激源:運動神経の活動電位(意識的に動かす筋)

- Ca2+の供給:筋小胞体(SR)からの放出が中心(T管のDHP受容体とSRのリアノジン受容体が機械的に連結)

- 収縮制御:トロポニン–トロポミオシン系(Ca2+がトロポニンに結合してアクチン–ミオシンが滑走)

- 臨床の要点:神経筋接合部がターゲットの筋弛緩薬(例:ロクロニウム)は骨格筋の収縮を選択的に抑える🩺

心筋の特徴:T管と「Ca誘発Ca放出(CICR)」

- 主な刺激源:洞結節の自動能→刺激伝導系(自発的に拍動)

- Ca2+の供給:細胞外からT管経由で流入したCa2+がSRからの追加放出を誘発(CICR)

- 収縮制御:骨格筋と同様にトロポニン–トロポミオシン系

- 臨床の要点:Caチャネル遮断薬やβ遮断薬はCa2+流入や拍出力に影響→血圧・心拍・心機能の観察が大切❤️

平滑筋の特徴:ゆっくりした収縮とCa感受性

- 主な刺激源:自律神経・ホルモン・局所因子など多彩(意識では動かせない)

- Ca2+の供給:細胞外からの流入+SRからの放出の両方

- 収縮制御:カルモジュリン–MLCK系(Ca2+がカルモジュリンに結合→ミオシン軽鎖をリン酸化して収縮)※トロポニンは基本的に存在しない

- 臨床の要点:平滑筋弛緩薬(硝酸薬、β2刺激薬など)で血管・気道が拡張→血圧・呼吸状態の評価が鍵🌿

違いを一目でおさえるために、表で整理しましょう👇

| 筋肉の種類 | 主な刺激 | Ca2+供給源 | 収縮制御タンパク | 特徴・看護の要点 |

|---|---|---|---|---|

| 骨格筋 | 運動神経の活動電位 | 主にSR(DHP–RyRの機械連結) | トロポニン–トロポミオシン | 反応が速い/筋弛緩薬はNMJで作用→呼吸筋の抑制に注意 |

| 心筋 | 自動能+刺激伝導系 | 細胞外流入→CICRでSRから追加放出 | トロポニン–トロポミオシン | 収縮力=Ca2+流入に依存/Ca遮断薬・β遮断薬で拍出変化 |

| 平滑筋 | 自律神経・ホルモン等 | 細胞外+SRの両方 | カルモジュリン–MLCK(トロポニンなし) | ゆっくり長く収縮/血管・気道拡張薬で臨床効果→血圧・SpO2観察 |

まとめると、骨格筋=神経依存+SR中心、心筋=CICRでCa増幅、平滑筋=カルモジュリン–MLCKでゆっくり強く、と覚えると整理しやすいです🧠✨

観察ポイントがブレなくなりますよ😊」

看護で活かす興奮収縮連関の理解|筋弛緩薬・麻酔・呼吸管理との関係

ここまで学んできた興奮収縮連関は、生理学の教科書だけでなく、実際の看護現場でもとても重要な知識です🩺

手術中の麻酔管理、ICUでの人工呼吸、リハビリ時の筋力評価など…筋肉の「収縮と弛緩」を理解していると、観察力がぐっと上がります。

この章では、興奮収縮連関の理解がどのように臨床で活かされているかを、代表的な3つの場面を通して見ていきましょう。

筋弛緩薬が作用する場所と仕組み

筋弛緩薬(きんしかんやく)は、神経筋接合部で神経から筋への信号をブロックする薬です。

アセチルコリンの受容体に結合し、活動電位を発生させないようにすることで、筋肉を動かなくします。

これはまさに興奮収縮連関の「入り口部分(神経→筋への伝達)」を止める働き。

そのため、筋弛緩薬の使用中は自発呼吸が抑制され、人工呼吸器で呼吸をサポートする必要があります。

また、手術後に薬の効果が残っていると「筋力が戻らない」「呼吸が弱い」などのトラブルが起こるため、筋力やSpO₂の観察がとても重要です。

麻酔中に筋弛緩薬を使う目的

全身麻酔では、鎮静や鎮痛に加えて筋弛緩を行うのが一般的です。

これは手術操作を安全かつ正確に行うためで、特に腹部や胸部手術では筋の緊張をなくして臓器を安定させる目的があります。

筋弛緩薬は、意識や痛みをなくす薬とは別なので、使用中は必ず麻酔薬と併用します。

看護師としては、術中のモニタリング(筋弛緩モニターや呼吸状態)をチェックし、薬の効きすぎ・残存効果に注意することが大切です。

この違いを意識して観察できると、術中・術後の安全管理が変わります😊

回復期やICUで観察すべき筋反応のポイント

手術や鎮静後に筋弛緩薬の効果が切れるタイミングでは、興奮収縮連関の再開=筋の動きの回復が起こります。

このときの観察ポイントは次の通りです👇

| 観察項目 | 見るポイント |

|---|---|

| 呼吸の再開 | 自発呼吸の有無・SpO₂・呼吸パターン |

| 筋力 | 握力・四肢の動き・体動反応の有無 |

| 意識レベル | 覚醒状態の確認(薬の影響との見極め) |

| 末梢循環 | 血圧・脈拍・皮膚色など全身状態の変化 |

また、ICUでは鎮静薬との併用により、筋の動きが抑制されることがあります。そのため、

「動かない=眠っているだけ」ではなく、神経伝達や筋収縮が抑えられている可能性も考えて観察する視点が大切です。

このように、興奮収縮連関の理解は“筋肉の反応を読む力”につながるのです🧠💡

✅まとめ|この記事で学べる興奮収縮連関

この記事のまとめポイント

この記事での最重要部位👉

- 興奮収縮連関とは、神経の興奮が筋収縮に変わる仕組み

- カルシウムとATPが筋肉のON/OFFスイッチになる

- 筋弛緩薬や麻酔では、この仕組みを理解することで安全な看護ができる

電気信号→カルシウム→収縮の流れをイメージできるようになると、臨床で筋肉の反応を読み取る力がアップしますよ😊

生理学は少し難しく感じるかもしれませんが、「なぜこの薬が効くの?」「なぜこの反応が起こるの?」という疑問を解くヒントになります✨

明日の看護にちょっと自信が持てるよう、今日の学びを現場でぜひ活かしていきましょう🩺💪

<参考・引用>

看護roo

Sharez for Trainer

療法士活性化委員会