「EUS検査の看護ってどんな準備が必要なの?」

「前処置や絶食の説明ってどうすればいいんだろう?」

「合併症の観察ポイントをもっと知りたい!」

そんな疑問や不安を感じていませんか?😊

この記事では

-

EUS(超音波内視鏡検査)の基本と流れ

-

検査前の準備(絶食・薬の管理・患者説明)

-

検査中に必要な観察・介助・声かけの工夫

-

検査後に注意すべき合併症と観察リスト

が分かりますよ♪

👉結論:EUS看護では「前処置の徹底」「検査中の安全観察」「検査後の合併症チェック」の3つを押さえることが何より大切です。

この記事では、看護師が安心してEUSに携われるように、前処置から検査後の観察まで流れに沿ってわかりやすく解説していきます。

実際の声かけフレーズや観察チェックリストも紹介するので、現場ですぐに役立てられますよ✨

🩺EUS(超音波内視鏡)ってどんな検査?看護師が知っておきたい基礎知識

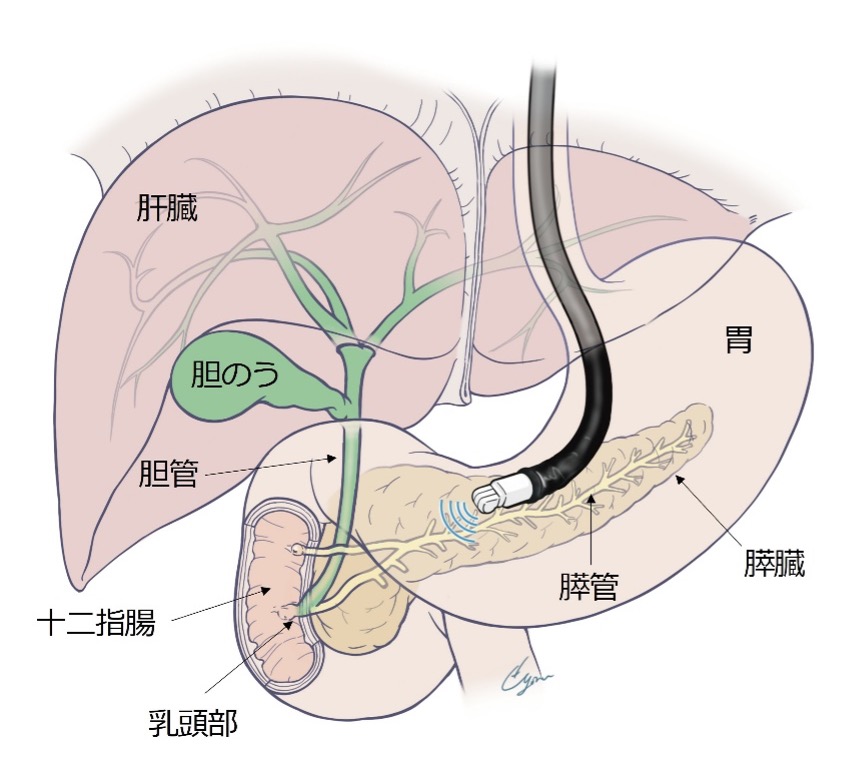

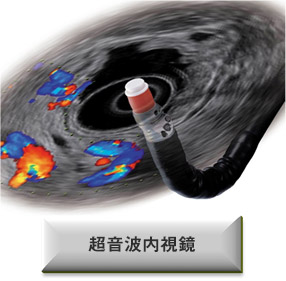

EUS(Endoscopic Ultrasonography:超音波内視鏡)は、内視鏡の先端に超音波プローブがついている検査で、胃や十二指腸の中から膵臓・胆道・リンパ節などを観察する方法です。🔍

通常の内視鏡検査よりも体の奥まで細かく描出できるのが大きな特徴で、看護師としても検査の流れや注意点を理解しておくことがとても大切なんです。

ここからは、EUSの特徴や対象疾患、そして看護師が知っておくべき流れについて解説していきますね❤

❤EUSの特徴と内視鏡との違いをやさしく解説

通常の内視鏡は「粘膜の表面」を直接観察する検査ですが、EUSでは先端の超音波プローブを使うことで「消化管の壁の内部」や「周囲の臓器」まで描出できるのが大きな違いです✨。

たとえば膵臓や胆管は通常の内視鏡やCTでは見えにくい部分ですが、EUSなら高精細に確認することができます。

| 検査方法 | 観察できる部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| 通常内視鏡 | 食道・胃・十二指腸などの粘膜表面 | 潰瘍やポリープ、出血源の確認に有効 |

| EUS | 粘膜下層、膵臓、胆管、リンパ節など | 腫瘍の深達度や転移の有無まで評価可能 |

看護師としては、「EUSは内視鏡+超音波のハイブリッド検査」というイメージを持つと理解しやすいですよ💡。

❤どんな疾患でEUSが使われるの?

EUSは特に消化器領域の診断に強みを持っています。

代表的な適応疾患には次のようなものがあります👇

-

膵臓がんや膵嚢胞

-

胆管がん、胆石症

-

食道・胃・直腸の腫瘍性病変

-

粘膜下腫瘍(GISTなど)の評価

-

リンパ節腫大や転移の有無確認

さらに、組織を採取する EUS-FNA(穿刺吸引細胞診) や、胆管ドレナージなどの治療的手技にも発展しています。

看護師としては、疾患によって検査の目的が「診断」なのか「治療」なのかを意識しておくことが大切ですよね😊。

❤看護師が知っておくべきEUSの流れ

実際に看護師が関わる場面を整理すると、検査の流れは次のようになります。

-

前処置

絶食・服薬制限の確認、アレルギー歴のチェック、検査の説明補助 -

検査中

鎮静薬の影響による呼吸・循環の観察、バイタル測定、医師のスコープ操作の介助 -

検査後

出血や穿孔など合併症の有無確認、鎮静覚醒の確認、帰室後の安静と食事再開タイミングの説明

看護師は「安全な検査をサポートすること」と「患者さんの不安をやわらげる声かけ」の両方が求められます。

EUSは専門的で難しそうに感じるかもしれませんが、流れを把握しておけば安心して対応できますよ❤。

このように、EUS看護では「特徴を理解して対象疾患をイメージすること」「検査の流れを押さえて前・中・後でどんなケアが必要か把握すること」が第一歩になりますね😊。

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

🍵検査前の準備と看護のポイント|絶食・前処置・患者説明

EUS(超音波内視鏡検査)を安全に行うためには、検査前の準備がとても重要です。

看護師は患者さんに必要な前処置を確実に説明し、準備状況をしっかり確認する役割を担っています✨。

ここでは、絶食や服薬管理、アレルギー・既往歴の確認、そして患者さんへの説明フレーズ例を整理していきますね❤。

❤絶食・服薬管理のチェックリスト

EUS検査では胃や十二指腸に食物が残っていると視野が妨げられるため、前日夜からの絶食が基本となります。

水分摂取は検査数時間前まで許可されることが多いですが、施設によってルールが異なるので確認が必要です💡。

また、抗凝固薬や糖尿病薬などは中止や調整が必要になる場合があります。

📋チェックリスト例(検査前日に確認すべきこと)

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 絶食 | 前日夜〇時以降の飲食はなし |

| 水分 | 水・お茶は〇時まで可 |

| 抗凝固薬 | 医師の指示に従い中止・継続を確認 |

| 糖尿病薬 | インスリンや内服の調整有無を確認 |

| その他服薬 | 高血圧薬などは継続可か医師指示を確認 |

このように、看護師が前日に確認しておくことで、当日の安全な検査につながります😊。

❤アレルギー・既往歴の確認ポイント

EUSでは鎮静薬や造影剤を使用することがあります。

そのため、薬剤アレルギーの有無や、喘息・心疾患・糖尿病などの既往歴を把握しておくことが重要です。

特に造影剤アレルギーや気道疾患のある患者さんでは、検査中にリスクが高まることがあります🚨。

確認すべき主なポイント👇

-

薬剤アレルギー(造影剤、抗生物質、鎮静薬)

-

呼吸器疾患(喘息・COPDなど)

-

循環器疾患(心不全、不整脈など)

-

糖尿病(低血糖リスク)

-

抗血小板薬・抗凝固薬の内服歴

これらを事前に把握して、医師に報告・相談できる体制を整えておくことが看護師の大切な役割です✨。

❤患者さんへの説明フレーズ例

患者さんは「内視鏡よりもさらに大変なのでは…?」と不安を抱くことが多いです。

そこで、やさしい言葉で前処置や検査の流れを説明することが安心につながります😊。

💬説明フレーズ例:

-

「検査のために、前日の夜から食事を控えていただきます。お水やお茶は朝の〇時まで大丈夫ですよ。」

-

「お薬は種類によって調整が必要ですので、一緒に確認していきましょうね。」

-

「検査中は鎮静剤を使いますので、ウトウトしている間に終わることが多いですよ。」

-

「検査後は少し休んでから、お食事や歩行ができるようになりますのでご安心ください。」

こうした説明を添えることで、患者さんの不安を減らし、協力的に検査へ臨んでもらいやすくなります❤。

👀検査中に看護師が押さえるべきケア|観察・介助・声かけ

EUS(超音波内視鏡)は鎮静下で行われることが多く、患者さんの安全を守るうえで看護師の観察力や声かけがとても重要になります。👩⚕️

ここでは、検査中に看護師が特に意識すべき「バイタルサイン観察」「スコープ操作の介助」「患者さんへの声かけ」について詳しく見ていきましょう❤。

▽動画で確認🌟

❤バイタルサイン観察と急変時の対応

鎮静薬や鎮痛薬を使用するため、検査中は呼吸抑制や低酸素血症が起こるリスクがあります。

看護師は常にバイタルを観察し、異常を早期にキャッチすることが大切です。

📋観察ポイント

-

SpO₂(酸素飽和度):90%以下になったら要注意

-

呼吸数:呼吸数の減少や無呼吸の有無を確認

-

心拍数・血圧:不整脈や低血圧に注意

-

意識レベル:鎮静が深すぎないか観察

🚨急変時の対応

-

酸素投与をすぐに準備できる状態にしておく

-

バイタル低下時は医師へ迅速に報告

-

必要に応じて蘇生器具や吸引機を使用できるよう準備

「常に一歩先を想定して動ける準備」が安全なEUS看護につながりますね。

❤スコープ操作の介助で注意すること

EUSでは通常の胃カメラよりも太めのスコープを使用するため、挿入や操作時に患者さんの苦痛が強くなりやすいです。

看護師は医師の操作をスムーズに進めるための介助も大事な役割です💡。

介助で意識すべきこと👇

-

体位保持:左側臥位を安定させ、体動があっても安全を保つ

-

口腔内の観察:マウスピースやチューブ位置がズレていないかチェック

-

吸引の補助:唾液や分泌物の吸引をサポート

-

医師との連携:「スコープが入りにくい」「患者さんが動きそう」などを即時共有

チームで連携することで、検査を円滑に進められますよ😊。

❤苦痛をやわらげるための声かけ例

鎮静薬を使っていても、完全に眠っていない患者さんも多く、違和感や不安を感じています。

そんなとき、短く優しい声かけがとても効果的です✨。

💬声かけ例:

-

「今からスコープが入ります。力を抜きましょうね」

-

「少し違和感がありますが、もうすぐ検査が終わりますよ」

-

「苦しくなったら左手を上げて教えてくださいね」

-

「落ち着いて呼吸できていますよ、安心してください」

こうした言葉は、患者さんの安心感を高めるだけでなく、検査中の安全確保にもつながります❤。

🚨検査後に注意すべき合併症と観察リスト

EUS(超音波内視鏡)の検査後は「もう終わったから安心」と思いがちですが、合併症のリスクは検査後にも残っています⚠️。

看護師は退室直後から帰室後まで、患者さんの全身状態をしっかり観察することが大切です。

ここでは、代表的な合併症と観察ポイントを整理していきますね❤。

❤出血・穿孔など合併症サインの見極め方

EUSでは、特に EUS-FNA(穿刺吸引細胞診) を行った場合に出血や穿孔のリスクがあります。

🔍観察したいサイン

-

出血:吐血・黒色便・血圧低下

-

穿孔:激しい腹痛、腹部膨満、発熱

-

感染:発熱、悪寒、白血球増多

これらのサインがあれば、すぐに医師へ報告し、迅速に対応することが求められます。

❤検査後のバイタル・意識レベル観察ポイント

鎮静薬を使用しているため、検査直後は覚醒が不十分なことがあります。

看護師は安全を守るために、以下の観察を重点的に行いましょう。

📋観察リスト

| 観察項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 意識レベル | 呼びかけに反応できるか |

| 呼吸状態 | SpO₂、呼吸数、呼吸音 |

| 循環動態 | 血圧・脈拍に異常がないか |

| 体動 | 自力で体位変換・歩行ができるか |

| 嘔気・嘔吐 | 吐物の有無、誤嚥のリスク |

❤退室・帰室時の安全管理と声かけ

患者さんが自分で歩行する際は転倒のリスクがあります。

必ず付き添いをして、安全に帰室できるようにしましょう😊。

車いすを使用すると安心ですよ。

💬声かけ例:

-

「まだお薬が残っているので、フラつくかもしれません。一緒に歩きましょうね」

-

「気分が悪くなったら、すぐに教えてくださいね」

-

「今日は車の運転はできませんので、付き添いの方と一緒に帰宅してくださいね」

こうした説明を丁寧に行うことで、患者さんの安心と安全が守られます❤。

✅まとめ|EUS看護で押さえるべき重要ポイント

ここまでEUS(超音波内視鏡)における看護について、前処置から検査後までの流れを確認してきました。

EUSは高度な検査ですが、看護師がしっかりと準備と観察を行うことで、安全で安心な検査につながります❤。

❤今日の学びを振り返ろう

-

前処置:絶食・服薬管理・アレルギー歴の確認を徹底する

-

検査中:バイタルサインの観察とスコープ介助、安心感を与える声かけ

-

検査後:出血や穿孔など合併症の早期発見、鎮静覚醒後の安全な帰室サポート

これらを押さえることで、EUS看護に自信を持って取り組めます✨。

❤実践で使えるEUS看護のチェックリスト

📋EUS看護で意識したい3つのキーワード

-

安全:バイタル観察と急変対応

-

安心:患者さんへのわかりやすい説明と優しい声かけ

-

連携:医師・チームとのスムーズな情報共有

「安全・安心・連携」を合言葉にすると、検査に携わる看護師としての役割が明確になります😊。

🌸締めの言葉🌸

EUSは専門的で難しそうに感じるかもしれませんが、看護師の支えが患者さんにとって大きな安心になります。

今日の学びをぜひ日々の看護に活かして、「EUSは任せて!」と言える自信につなげていきましょうね❤。

<参考・引用>

日本胆道学会

和歌山県立医科大学附属病院 中央内視鏡部

オリンパス医療ウェブサイト