【実践編】エリクソン理論を看護に活かす!発達段階別アセスメント&介入術🩺

ここからは、いよいよ理論を実際の看護ケアにどう活かすか、具体的なアセスメントの視点や介入のヒントを、発達段階別に見ていきましょう!

それぞれの時期に患者さんがどんな課題を抱えやすいのかを知ることで、皆さんの日々の看護がもっとスムーズに、そして患者さんにとってより良いものになるはずです。

ケーススタディも交えながら、一緒に実践力を高めていきましょうね!💖

乳児期(信頼 vs 不信)👶🍼

発達課題の解説:

この時期の赤ちゃんは、周囲の世界が安全で、信頼できる場所なのかどうかを、主に養育者との関わりを通して学んでいきます。

お腹が空いたときにミルクをもらえるか、泣いたら抱っこしてもらえるか、快適に過ごせるかといった基本的な欲求が満たされることで、「基本的信頼感」が育まれます。

もし、ニーズが満たされなかったり、ケアが一貫していなかったりすると、世界や他者への不信感が芽生え、後の発達にも影響を及ぼす可能性があります。

ケーススタディ1: 入院中の乳児とその母親への看護

状況:

生後6ヶ月のAちゃんは、肺炎で入院中。

いつもは明るい母親も、慣れない入院生活とAちゃんの呼吸が苦しそうな様子に不安が強く、表情が暗い。

Aちゃんも夜間頻繁に泣き、母親の抱っこでもなかなか泣き止まないことがある。

エリクソン理論からのアセスメント:

Aちゃんは乳児期で「信頼 vs 不信」の発達課題に直面しています。

慣れない入院環境や体調不良、そして母親の不安がAちゃんにも伝わり、世界への不信感が高まっている可能性があります。

母親もまた、Aちゃんの苦しむ姿や、思うように泣き止ませられないことで、育児への自信(自律性への課題も一部関連)を失いかけ、「良い母親でいられるのか」という不安(信頼の危機)を抱いていると考えられます。

看護師の関わり方(介入術):

- Aちゃんへの関わり:

- 身体的ニーズの迅速な充足:

オムツ交換や体位変換、苦痛の緩和など、Aちゃんの不快感をできるだけ早く取り除き、快適な状態を維持することで、世界への「信頼感」を積み重ねます。

- 一貫した温かいケア:

可能な限り同じ看護師が関わり、優しい声かけや触れ合いを意識しましょう。

「Aちゃん、お熱下がってきたね」「大丈夫だよ」と、安心できる声で語りかけ、一貫した安心感を提供します。

- 五感への刺激:

刺激の少ない入院環境でも、優しいオルゴールを流したり、カラフルなおもちゃを見せたりするなど、穏やかな感覚刺激を提供し、世界への肯定的な体験を増やします。

- 母親への関わり:

- 不安の傾聴と共感:

母親の不安な気持ちをじっくりと聞き、「Aちゃんが苦しそうで、見てるのも辛いですよね」「慣れない環境で大変ですよね」と共感を示しましょう。

- 育児の肯定と支援:

「Aちゃん、お母さんが抱っこすると落ち着きますね」「お母さん、よく頑張っていらっしゃいますよ」と、母親の育児行動を肯定的に評価し、自信を取り戻せるよう促します。

- 情報提供と参加:

Aちゃんの状態や今後の見通しについて、分かりやすく丁寧に説明し、ケアに積極的に参加してもらうことで、「Aちゃんのためにできることがある」という有能感を育みます。

おむつ交換や抱っこなど、可能な範囲で母親に任せる時間を作りましょう。

幼児前期(自律性 vs 疑惑・恥)🧍♀️🧍♂️

発達課題の解説:

この時期の子どもは、歩けるようになり、言葉も増え、「自分でやりたい!」という自律性が強く芽生えます。

自分で食べたい、服を着たい、トイレに行きたいといった欲求が出てくる時期ですね。

自分でできることを増やしていく中で、「自分はできるんだ」という自信をつけ、自己肯定感を育んでいきます。

しかし、失敗を過度に叱られたり、過保護にされすぎて何でも親がやってしまったりすると、「自分は不器用だ」「どうせできない」という疑惑や恥の気持ちを抱きやすくなります。

ケーススタディ2: トイレトレーニング中の幼児患者への看護

状況:

2歳半のBちゃんは、腸炎で入院中。

自宅ではトイレトレーニングを始めたばかりで、おむつを外して過ごすことに意欲を見せていたが、入院してからは「おむつ、はく!」と言い、トイレに行くのを拒否することが増えた。

排便・排尿の失敗も続き、母親が「また失敗しちゃったね」と残念そうな表情を見せる場面もある。

エリクソン理論からのアセスメント:

Bちゃんは幼児前期で「自律性 vs 疑惑・恥」の発達課題に直面しています。

入院という環境の変化や、体調不良による排泄コントロールの困難さが、「自分でできる」という自律性を阻害し、失敗経験から「恥」や「疑惑」の気持ちを抱いていると考えられます。

母親も、トレーニングの中断や失敗に焦りを感じ、知らず知らずのうちにBちゃんの自律性を阻ぎ、恥の感情を刺激している可能性があります。

看護師の関わり方(介入術):

- Bちゃんへの関わり:

- 自己決定の尊重:

「おむつ、今日はどうする?」「トイレ、行ってみる?」など、Bちゃんの意思を尊重する声かけをしましょう。

無理強いはせず、Bちゃんのペースに合わせることが大切です。

- 成功体験の積み重ね:

トイレで少量でも出せたら、「わー!できたね!すごいね!」と具体的な言葉でたくさん褒めてあげましょう。

失敗しても「大丈夫だよ、次また頑張ろうね」と励まし、否定的な言葉は避けます。

- 環境の整備:

トイレへのアクセスを容易にする、好きなキャラクターの便座シートを用意するなど、トイレに行きやすい環境を整え、意欲を引き出しましょう。

- 遊びの要素を取り入れる:

「トイレマンに変身!」「おしっこシュート!」など、遊びの要素を取り入れて、楽しく排泄に挑戦できる雰囲気を作りましょう。

- 母親への関わり:

- 焦らず見守る大切さを伝える:

「入院中は体調も不安定になりがちなので、トレーニングが一時中断しても大丈夫ですよ」と伝え、焦りやプレッシャーを軽減してあげましょう。

- 肯定的な声かけを促す:

「失敗しても、Bちゃんの頑張りを褒めてあげてくださいね」と、肯定的な声かけの重要性を伝えます。

- 情報共有:

Bちゃんの排泄パターンを一緒に確認し、成功しやすいタイミングを共有するなど、母親がケアに参加できる情報を提供しましょう。

幼児後期(自主性 vs 罪悪感)🎨🧩

発達課題の解説:

この時期の子どもは、自分から率先して何かを計画したり、友達と協力して遊んだりする中で、自主性を育みます。

「~したい!」「~やろう!」という意欲が旺盛で、創造的な遊びを通して行動範囲を広げていきます。

しかし、自発的な行動を過度に制限されたり、失敗を厳しく叱られたりすると、「自分が悪いことをした」という罪悪感を抱き、意欲を失ってしまう可能性があります。

看護師の関わり方(介入術):

- 意欲を尊重する:

「〇〇作ってみたい!」「この絵描きたい!」といった子どもの自主的な発言や行動を大切に受け止め、「いいね!一緒にやってみようか」と肯定的にサポートしましょう。

- 遊びを通じた表現の促し:

病室でできるお絵描き、工作、ブロック遊びなどを提供し、子どもが自由に発想し、表現できる機会を作りましょう。

完成した作品を褒めたり、話を聞いたりすることで、達成感を育みます。

- 役割を与える:

食事の準備を手伝ってもらう(配膳を手伝うふりをする、おしぼりを並べるなど)や、病室の飾り付けを一緒に考えるなど、簡単な役割を与え、責任感と自主性を育みましょう。

学童期(勤勉性 vs 劣等感)🎒📚

発達課題の解説:

小学校に入学し、勉強や運動、集団活動など、様々な場面で努力し、「自分はできる」という有能感や達成感(勤勉性)を育む時期です。友達との比較を通じて自分の能力を認識し、目標に向かってコツコツと努力することの重要性を学びます。もし、努力しても成果が出なかったり、周囲から認められなかったりすると、「自分はダメだ」「周りの子より劣っている」という劣等感を抱きやすくなります。

看護師の関わり方(介入術):

- 成功体験の創出:

病気や入院で活動が制限されても、小さな目標設定と達成をサポートしましょう。

例えば、「今日はリハビリを〇回できたね!」「お薬を嫌がらずに飲めたね!」など、具体的な行動を褒め、達成感を共有します。

- 学習環境の配慮とサポート:

可能であれば、ベッドサイドで学習できる環境を整えたり、学校の宿題を手伝ったりするなど、学習の中断による焦りを軽減しましょう。

必要に応じて、病院内の学習支援や学校との連携を提案することも大切です。

- 得意なことを見つける支援:

病気で運動などが難しい場合でも、読書、絵を描くこと、パズルなど、子どもがもともと得意なことや興味のある活動を促し、別の分野で自己肯定感を育めるようにサポートしましょう。

青年期(アイデンティティ vs アイデンティティ拡散)🤔💖

発達課題の解説:

心身ともに大きく変化し、「自分は何者なのか?」「将来どう生きたいのか?」という自己同一性(アイデンティティ)を確立することが最も重要な時期です。

親や教師、社会の期待と、自分自身の価値観や理想との間で葛藤し、様々な役割や興味を試しながら「本当の自分」を探していきます。

この探索がうまくいかないと、自分が誰なのか分からなくなったり、目標が見えなくなったりする「アイデンティティ拡散」の状態に陥ることがあります。

ケーススタディ3: 思春期の慢性疾患患者への看護

状況:

16歳のCさんは、幼少期からの慢性疾患のため、定期的な入院と治療が必要。

最近は、友人関係や将来の進路について悩むことが多く、治療にも非協力的になることがある。

特に、病気のため参加できない学校行事があると、ふさぎ込んでしまう。

エリクソン理論からのアセスメント:

Cさんは青年期で「アイデンティティ vs アイデンティティ拡散」の真っ只中にいます。

慢性疾患による治療や入院が、友人関係や学業、将来の夢といった自己形成の重要な要素に影響を与え、アイデンティティの確立を困難にしています。

病気が原因で「他の子と同じようにできない」という感覚が、自己の不明確さや役割の混乱につながっていると考えられます。

看護師の関わり方(介入術):

- 自己決定の支援:

治療計画やケアについて、Cさん自身の意見や希望を積極的に聞き入れ、可能な範囲で意思決定に参加してもらいましょう。

「どうしたいか、Cさんの気持ちを聞かせてくれる?」と問いかけ、自己決定の機会を提供します。

- プライバシーの尊重と自立の促進:

個室やカーテンでプライバシーを確保し、友人との電話やSNS利用など、自立的な交流を促しましょう。

羞恥心への配慮も重要です。

- 将来の不安への傾聴と情報提供:

病気による将来への不安や葛藤をじっくりと傾聴しましょう。

「将来〇〇になりたいけど、病気だと無理なのかな…」といった本音を引き出し、必要であれば医療ソーシャルワーカーや心理士との連携を提案し、具体的な情報やサポートにつなげます。

- 病気との付き合い方の支援:

同じ病気を持つ青年期の患者さんとの交流の機会(患者会など)を提案し、孤独感の軽減を図ることも有効です。病気とともに生きる「新しいアイデンティティ」を形成できるようサポートしましょう。

成人期(親密性 vs 孤立、世代性 vs 停滞)🧑⚕️👨👩👧👦

発達課題の解説:

成人期は大きく二つの段階に分けられます。

- 成人期(親密性 vs 孤立):

20歳頃から40歳頃まで。

他者と深く関わり、恋愛や結婚、友情といった親密な関係を築くことが重要な課題となります。

自分をさらけ出し、他者を受け入れる中で「愛」を育みます。

親密な関係を築くことに恐れを感じたり、自己開示が苦手だったりすると、深い人間関係を築けず、孤立感を感じやすくなります。

- 壮年期(世代性 vs 停滞):

40歳頃から60代半ば頃まで。

自分の経験や知識を次世代に伝えたり、子育てや仕事、地域活動を通じて社会に貢献したりする「世代性」を発揮することが課題となります。

未来に目を向け、次世代の育成や社会貢献に喜びを感じます。

自分のことばかりに焦点が当たったり、社会への貢献意欲が湧かなかったりすると、停滞感や虚無感を覚えやすくなります。

看護師の関わり方(介入術):

成人期の患者さんは、家庭や仕事で重要な役割を担っていることが多く、病気や入院がその役割に大きな影響を与える可能性があります。

- 社会生活への配慮:

- 仕事や家庭の状況への配慮:

入院期間中も患者さんの社会生活が途切れないよう、可能な範囲で支援しましょう。

例えば、家族との面会時間を柔軟にしたり、仕事の連絡ができる環境を整えたりするなど、患者さんが安心できる環境を提供します。

- 役割の継続支援:

患者さんが家庭や職場で果たしている役割(親、配偶者、会社の責任者など)について理解を示し、可能な範囲でその役割を維持できるよう支援しましょう。

必要であれば、医療ソーシャルワーカーなどと連携し、社会復帰への橋渡しを行います。

- 人間関係のサポート(親密性):

- 面会に来てくれる友人やパートナーとの関係を維持できるよう、プライバシーに配慮しつつ、温かく見守りましょう。

患者さんの人間関係について、傾聴することで、心の状態を把握します。

- 貢献意欲の支援(世代性):

- 退院後の社会復帰や、病気と向き合いながらも社会と関わり続ける意欲を支援しましょう。

例えば、病気経験を活かしたボランティア活動への興味を促すなど、「誰かの役に立ちたい」という気持ちを後押しすることも考えられます。

老年期(統合 vs 絶望)👵👴🌸

発達課題の解説:

人生の最終段階です。

これまでの自分の人生を振り返り、良いことも悪いことも、成功も失敗も、すべて含めて「これで良かった」と受け入れられると、人生の「統合感」や「英知」を獲得します。

過去の自分を肯定し、死を受け入れられるようになります。しかし、後悔や未練が多く、人生を肯定的に受け止められないと、死に対する「絶望感」を抱きやすくなります。

ケーススタディ4: 終末期にある高齢患者への看護

状況:

85歳のDさんは、末期がんで入院中。

食欲不振や全身倦怠感が強く、人生を振り返っては「もっとこうしておけばよかった」「何もやり遂げられなかった」と後悔の念を口にすることが増えた。

エリクソン理論からのアセスメント:

Dさんは老年期で「統合 vs 絶望」の発達課題に直面しています。

人生の終わりに近づく中で、これまでの人生を肯定的に受け入れられず、未練や後悔の気持ちが強く、絶望感を抱いていると考えられます。これは、統合の課題がうまく達成できていない状態と言えるでしょう。

看護師の関わり方(介入術):

- 人生の振り返りの支援(回想法):

Dさんがこれまでの人生を語る機会を積極的に提供し、じっくりと傾聴しましょう。

「どんなお仕事をされていましたか?」「楽しかった思い出はありますか?」と穏やかに問いかけ、写真や愛用品など、思い出を刺激するものを活用する「回想法」も有効です。過去の経験を肯定的に再構築できるようサポートします。

- 尊厳の尊重と自己決定の支援:

Dさんの価値観や意思を最大限に尊重し、尊厳あるケアを提供しましょう。

治療の選択や、日々の生活における小さな決定(「今日は何を召し上がりますか?」など)でも、Dさん自身の意思を尊重し、自己決定の機会を保障します。

- 苦痛の緩和と安楽の提供:

身体的な苦痛が強いと、精神的な統合も難しくなります。疼痛コントロールを徹底し、安楽な体位や環境を整えることで、Dさんが穏やかに過ごせるように努めましょう。

- 家族との関係性のサポート:

家族がDさんの人生を肯定的に受け止められるよう、家族の話も丁寧に聞き、必要であれば家族カウンセリングなどの精神的サポートにつなげることも検討します。

家族の存在は、Dさんの統合にも大きな影響を与えます。

- スピリチュアルケア:

Dさんが死と向き合う中で抱える不安や恐れに寄り添い、必要であれば、宗教者やチャプレンなど、Dさんのスピリチュアルなニーズに対応できる専門職につなげることも視野に入れましょう。

Dさんが「自分らしい最期」を迎えられるよう、多職種と連携してサポートします。

エリクソン理論で患者理解を深め、看護の質を爆上げする方法📈🌟

エリクソン理論を用いた患者アセスメントは、患者さんの年齢から現在の発達課題を把握し、それが適切に達成されているかを評価する重要なプロセスでしたね。

エリクソンの発達段階理論に基づいた看護診断は、患者さんの年齢や発達課題を考慮した個別性の高い看護を提供するために重要です。各発達段階で特に留意すべき看護診断を、NANDA-I看護診断を中心に整理してみましょう🙆

乳児期(0-1.5歳)の主要な看護診断:

この時期は基本的信頼感の形成が最重要課題となります。

-

愛着障害リスク状態:分離不安、養育者との関係性の問題

-

成長発達遅延:身体的・精神的発達の遅れ

-

非効果的摂食パターン:母乳栄養や人工栄養の問題

-

睡眠パターン障害:睡眠リズムの乱れ

幼児期前期(1.5-3歳)の主要な看護診断:

自律性の発達を支援する看護診断が中心となります。

-

セルフケア不足:排泄、清潔、更衣における自立の困難

-

外傷リスク状態:探索行動による事故のリスク

-

不安:分離不安、新しい環境への適応困難

-

言語コミュニケーション障害:言語発達の遅れ

幼児期後期(3-6歳)の主要な看護診断:

積極性と主体性を育む看護診断が重要です。

-

活動耐性低下:病気による活動制限

-

社会的孤立:仲間との関係性の問題

-

知識不足:病気や治療に関する理解不足

-

恐怖:医療処置や環境に対する恐怖

学童期(6-13歳)の主要な看護診断:

勤勉性と有能感の獲得を支援する看護診断が中心となります。

-

非効果的役割遂行:学校生活や家族内での役割の困難

-

慢性的悲嘆:長期間の治療による喪失感

-

身体イメージ混乱:疾患による身体的変化への適応困難

-

社会的相互作用障害:友人関係の困難

青年期(13-22歳)の主要な看護診断:

アイデンティティの確立を支援する看護診断が重要です。

-

アイデンティティ混乱:自己概念の不明確さ

-

絶望感:将来への希望の喪失

-

非効果的コーピング:ストレス対処の困難

-

社会的孤立:仲間との関係性の問題

成人期(22-40歳)の主要な看護診断:

親密な関係の構築を支援する看護診断が中心となります。

-

家族機能障害:家族役割の変化による困難

-

性機能障害:疾患による性生活への影響

-

介護者役割ストレイン:家族の介護負担

-

スピリチュアルな苦悩:生きる意味への問い

壮年期(40-65歳)の主要な看護診断:

次世代への貢献を支援する看護診断が重要です。

-

無力感:コントロール感の喪失

-

役割遂行障害:職場や家族での役割の困難

-

死への恐怖:死に対する不安

-

希望の維持困難:将来への希望の喪失

老年期(65歳以上)の主要な看護診断:

人生の統合を支援する看護診断が中心となります。

-

絶望感:人生への後悔と絶望

-

慢性的悲嘆:様々な喪失体験による悲嘆

-

社会的孤立:社会的つながりの減少

-

死への恐怖:死に対する不安と恐怖

発達段階を考慮した看護診断のポイント:

各発達段階の看護診断を選択する際は、患者さんの年齢だけでなく、発達の個人差や疾患の影響を考慮することが重要です。また、前段階の発達課題が未解決の場合は、現在の段階の課題と併せて看護診断を設定する必要があります。

具体的な看護目標と看護介入の例

エリクソン理論に基づいた看護目標と看護介入は、各発達段階の特性を活かしながら、患者さんの発達課題の達成を支援することが重要です。以下に具体的な事例を示します。

乳児期の患者さん(生後8か月、先天性心疾患)

看護目標:

-

長期目標:安全で安心できる環境の中で、基本的信頼感を育むことができる

-

短期目標:一週間以内に、養育者との愛着関係を深めることができる

看護介入例:

-

観察(O-P):母子の相互作用の観察、愛着行動の評価、表情や泣き方の変化

-

援助(T-P):母親が面会時間を多く取れるよう調整、授乳やオムツ交換を母親が行えるよう支援、スキンシップの時間を確保

-

教育(E-P):母親に対して愛着形成の重要性を説明、赤ちゃんの反応の意味を伝える

幼児期後期の患者さん(5歳男児、急性白血病)

看護目標:

-

長期目標:治療を受けながらも、年齢に応じた遊びや学習を通じて積極性を発揮できる

-

短期目標:1日1回以上、自分から遊びや活動を提案し、実行することができる

看護介入例:

-

観察(O-P):遊びへの参加度、新しい活動への関心、質問の頻度

-

援助(T-P):年齢に応じた遊び道具の提供、プレイセラピーの実施、選択権を与える関わり

-

教育(E-P):病気について年齢に応じた説明、治療の必要性を遊びを通じて理解させる

青年期の患者さん(17歳女性、摂食障害)

看護目標:

-

長期目標:自分らしいアイデンティティを確立し、将来への希望を持つことができる

-

短期目標:2週間以内に、自分の価値観や興味について言語化できる

看護介入例:

-

観察(O-P):自己概念の変化、将来への関心、価値観の表現

-

援助(T-P):自己表現の場を提供、日記やアートセラピーの実施、同世代との交流機会の設定

-

教育(E-P):青年期の発達課題について説明、自己理解の重要性を伝える

成人期の患者さん(35歳男性、脊髄損傷)

看護目標:

-

長期目標:障害を受容し、家族や職場での新しい役割を見つけることができる

-

短期目標:1か月以内に、配偶者との親密な関係を再構築することができる

看護介入例:

-

観察(O-P):家族との関係性、役割の変化への適応、配偶者との相互作用

-

援助(T-P):家族面談の実施、カップルカウンセリングの紹介、新しい役割の模索支援

-

教育(E-P):障害受容のプロセスについて説明、家族関係の再構築方法を指導

壮年期の患者さん(52歳女性、乳がん)

看護目標:

-

長期目標:疾患と向き合いながら、次世代への貢献を通じて生きる意味を見出すことができる

-

短期目標:1週間以内に、自分の経験を他者に伝える意欲を示すことができる

看護介入例:

-

観察(O-P):社会貢献への関心、後進指導への意欲、生きがいの変化

-

援助(T-P):患者会への参加支援、ボランティア活動の紹介、体験談の共有機会の提供

-

教育(E-P):病気の体験を通じた成長について説明、社会貢献の方法を提案

老年期の患者さん(78歳男性、慢性心不全)

看護目標:

-

長期目標:人生を肯定的に振り返り、死に対する準備を整えることができる

-

短期目標:3日以内に、人生の中で大切だった出来事について語ることができる

看護介入例:

-

観察(O-P):人生の振り返りの様子、死への準備状況、スピリチュアルな苦悩の有無

-

援助(T-P):ライフレビューの実施、家族との時間の確保、宗教的ケアの提供

-

教育(E-P):人生の統合の意味について説明、死の準備の重要性を伝える

発達段階別看護介入の効果的なアプローチ:

| 発達段階 |

効果的な介入方法 |

注意点 |

| 乳児期 |

スキンシップ、一貫したケア |

分離不安への配慮 |

| 幼児期前期 |

選択権の提供、自律性の尊重 |

安全確保と自立のバランス |

| 幼児期後期 |

プレパレーション、遊び療法 |

発達に応じた説明 |

| 学童期 |

学習支援、達成感の提供 |

劣等感の予防 |

| 青年期 |

自己決定の尊重、将来への支援 |

プライバシーの保護 |

| 成人期 |

家族支援、役割の再構築 |

社会復帰への配慮 |

| 壮年期 |

社会貢献の支援、意味の探求 |

中年期危機への理解 |

| 老年期 |

ライフレビュー、尊厳の保持 |

死への準備の支援 |

多職種連携による包括的支援:

エリクソン理論に基づいた看護介入を効果的に実施するためには、心理士、ソーシャルワーカー、チャプレン、リハビリスタッフなどとの連携が不可欠です。

各専門職の専門性を活かしながら、患者さんの発達課題に応じた包括的な支援を提供することで、より質の高い看護ケアが実現できるのです💪

このように、エリクソン理論を実際の看護実践に活用することで、患者さんの年齢や発達段階に応じた個別性の高い看護を提供することができます。

理論を単なる知識として覚えるのではなく、患者さんの理解を深め、看護の質を向上させる実践的なツールとして活用していきましょう🌟

エリクソン理論を学ぶ上でよくある疑問とQ&A

エリクソンの発達課題理論を学ぶ中で、看護師の皆さんから寄せられる疑問にお答えします😊

理論の理解を深めて、実際の看護実践に活かしていくために、よくある疑問点を整理して詳しく解説していきますね。

他の発達理論との違いから、発達課題をクリアできなかった場合の対処法、そして看護師自身の発達課題を考える意味まで、実践に役立つ知識を丁寧にお伝えします。

これらの疑問を解決することで、エリクソン理論をより深く理解し、患者さんへの看護の質を向上させることができますよ✨

他の発達理論との違いは?

エリクソンの発達理論は、多くの発達理論の中でも特に看護実践において重要な位置を占めていますが、他の理論とはどのような違いがあるのでしょうか?

主要な発達理論との比較を通じて、エリクソン理論の特徴と看護への活用方法を理解しましょう。

世界三大発達理論の比較

発達心理学において、エリクソンの心理社会的発達理論、フロイトのリビドー発達段階理論、ピアジェの発生的認識論は世界三大発達理論として知られています。

エリクソン理論 vs フロイト理論

| 比較項目 |

エリクソン理論 |

フロイト理論 |

| 発達期間 |

生涯発達(8段階) |

幼少期中心(5段階) |

| 重視する側面 |

心理社会的発達 |

心理性的発達 |

| 発達の原動力 |

社会との相互作用 |

性的エネルギー(リビドー) |

| 危機の捉え方 |

成長の機会 |

固着の危険性 |

| 看護への応用 |

全年齢に適用可能 |

主に幼少期 |

エリクソンはフロイトの弟子でしたが、フロイトが性的発達に重点を置いたのに対し、エリクソンは社会的関係性と人格発達に焦点を当てました。

フロイトは幼少期の経験を重視したのに対し、エリクソンは生涯を通じた発達を提唱したことが大きな違いです。

エリクソン理論 vs ピアジェ理論

| 比較項目 |

エリクソン理論 |

ピアジェ理論 |

| 発達の焦点 |

心理社会的発達 |

認知発達 |

| 発達段階 |

8段階(生涯) |

4段階(~青年期) |

| 重視する能力 |

人格形成・社会適応 |

思考・認知能力 |

| 環境の影響 |

社会的環境を重視 |

物理的環境との相互作用 |

| 看護への応用 |

全人的ケア |

患者教育・認知評価 |

ピアジェは認知発達に注目し、子どもが環境との相互作用を通じて知識を獲得する過程を説明しました。

一方、エリクソンは人格形成と社会適応に重点を置き、生涯を通じた心理的成長を扱っています。

エリクソン理論 vs ハヴィガースト理論

| 比較項目 |

エリクソン理論 |

ハヴィガースト理論 |

| 課題の性質 |

心理社会的危機 |

具体的な学習課題 |

| アプローチ |

内的発達重視 |

外的行動重視 |

| 失敗の影響 |

次段階への影響 |

社会的承認の欠如 |

| 課題の達成 |

心理的統合 |

具体的技能習得 |

| 看護への応用 |

心理的支援 |

技能習得支援 |

ハヴィガーストは具体的な学習課題を重視し、各発達段階で習得すべき技能や行動を明確にしました。

エリクソンは心理社会的危機の克服による人格形成を重視しており、より内面的な発達に注目しています。

看護実践における各理論の活用

エリクソン理論の看護への活用:

-

患者さんの年齢に応じた心理的支援

-

発達段階に応じた関わり方の調整

-

家族全体のライフサイクルを考慮したケア

-

長期的な発達的視点でのケア計画

ピアジェ理論の看護への活用:

-

患者教育の内容とレベルの調整

-

認知能力に応じた説明方法の選択

-

小児の理解度に応じた関わり方

ハヴィガースト理論の看護への活用:

-

具体的な生活技能習得の支援

-

年齢に応じた学習目標の設定

-

社会復帰に向けた技能訓練

なぜエリクソン理論が看護に重要なのか

エリクソン理論が看護実践において特に重要視される理由は、生涯発達の視点と心理社会的側面を重視している点にあります。

看護は単に疾患の治療だけでなく、患者さんの心理的・社会的な側面も含めた全人的ケアを提供する必要があり、エリクソン理論はこの全人的ケアの理論的基盤を提供します。

また、エリクソン理論は危機を成長の機会として捉える視点を提供し、患者さんが疾患という危機を乗り越えて成長できるよう支援する看護の考え方と合致しています。

発達課題をクリアできなかった場合はどうなる?

発達課題をクリアできなかった場合の影響と対処法について、看護師として知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。

発達課題未達成の影響

エリクソンの理論では、各発達段階で課題を達成できなかった場合、次の段階の発達に影響を与えるとされています。

しかし、これは「一生取り返しがつかない」という意味ではありません。

段階別の未達成による影響

| 発達段階 |

未達成の課題 |

後の人生への影響 |

現れやすい症状 |

| 乳児期 |

基本的信頼感 |

対人関係の困難、不安感 |

人間不信、愛着障害 |

| 幼児期前期 |

自律性 |

依存性の高さ、自信の欠如 |

恥ずかしがり、優柔不断 |

| 幼児期後期 |

積極性 |

受動性、罪悪感 |

引っ込み思案、自主性の欠如 |

| 学童期 |

勤勉性 |

劣等感、無力感 |

自己肯定感の低さ、学習意欲の低下 |

| 青年期 |

アイデンティティ |

役割混乱、自己不確実感 |

進路決定困難、対人関係の混乱 |

| 成人期 |

親密性 |

孤独感、対人関係の困難 |

結婚・恋愛関係の問題、社会的孤立 |

| 壮年期 |

生殖性 |

停滞感、自己中心性 |

社会貢献への無関心、中年期うつ |

| 老年期 |

統合性 |

絶望感、死への恐怖 |

人生への後悔、抑うつ状態 |

発達課題の積み重ね効果

エリクソンの理論では、発達課題は積み重ね方式であり、前段階の課題が後の段階の基盤となります。

例えば、青年期の課題(アイデンティティ確立)をクリアしていない場合、成人期の課題(親密性の獲得)はクリアしにくくなります。

しかし、希望もあります

発達課題をクリアできなかった場合でも、後の人生で再挑戦することは可能です。

エリクソンの理論は決定論的なものではなく、適切な支援や環境があれば、成人になってからでも未達成の課題に取り組むことができます。

看護師ができる支援

乳児期の信頼感が未達成の患者さんへの支援:

-

一貫した関わり方を心がける

-

約束を守り、信頼関係を築く

-

安全で安心できる環境を提供する

-

小さな成功体験を積み重ねる

学童期の勤勉性が未達成の患者さんへの支援:

-

達成可能な小さな目標を設定する

-

努力を認め、成果を褒める

-

得意な分野を見つけて伸ばす

-

比較ではなく、個人の成長に焦点を当てる

青年期のアイデンティティ確立が未達成の患者さんへの支援:

-

自己探求の機会を提供する

-

価値観や興味を尊重する

-

将来への希望を一緒に考える

-

同世代との交流機会を設ける

成人期の親密性が未達成の患者さんへの支援:

-

人間関係の築き方を一緒に考える

-

家族関係の再構築を支援する

-

社会参加の機会を提供する

-

孤独感を和らげるコミュニティづくり

リカバリーの可能性

現代の発達心理学では、発達の可塑性(plasticity)が注目されています。

これは、人間の発達が固定的なものではなく、環境や経験によって変化し得るという考え方です。

リカバリーを促進する要因:

-

支持的な人間関係

-

新しい学習機会

-

成功体験の積み重ね

-

適切な治療的介入

-

社会的支援システム

看護実践における注意点

個人差を考慮する:

発達課題の達成には大きな個人差があります。

画一的な基準で判断せず、その人らしい発達のペースを尊重することが重要です。

現在の強みに注目する:

未達成の課題に注目するだけでなく、現在持っている強みや資源に焦点を当てることで、患者さんの自信回復を支援できます。

環境整備の重要性:

発達課題の達成には環境の影響が大きいため、患者さんを取り巻く環境を整備することも看護師の重要な役割です。

看護師自身の発達課題を考える意味とは?

看護師自身の発達課題を理解し、振り返ることは、看護の質の向上と自己成長のために非常に重要です。

なぜ看護師自身が発達課題を考える必要があるのか、その意味と効果について詳しく解説します。

なぜ看護師自身の発達課題を考える必要があるのか

看護は対人関係を基盤とした職業であり、看護師自身の人格や発達状況が患者さんへのケアの質に大きく影響します。

自分自身を深く理解することで、より効果的で質の高い看護を提供できるようになります。

自己理解の重要性

患者理解の基盤:

自分自身の発達課題や成長過程を理解することで、患者さんの心理状態や行動をより深く理解できるようになります。

自分が経験してきた発達の過程を振り返ることで、患者さんの体験により共感的に関わることができます。

偏見や先入観の回避:

自分の価値観や経験に基づく偏見を認識することで、患者さんに対してより客観的で公平な関わりができるようになります。

看護師自身の発達課題アセスメント

現在の発達段階の特定:

まず、自分の年齢や人生の状況から、現在どの発達段階にあるのかを特定します。

| 年齢 |

発達段階 |

主な課題 |

看護師として考える視点 |

| 20代前半 |

成人期初期 |

親密性 vs 孤独 |

職場での人間関係、恋愛・結婚 |

| 20代後半-30代 |

成人期 |

親密性 vs 孤独 |

家族形成、職業的アイデンティティ |

| 40代-50代 |

壮年期 |

生殖性 vs 停滞 |

後輩指導、社会貢献、専門性の深化 |

| 60代以降 |

老年期 |

統合性 vs 絶望 |

看護人生の振り返り、知識の伝承 |

過去の発達課題の振り返り:

これまでの人生で、各発達段階の課題をどのように乗り越えてきたかを振り返ります。

振り返りの観点:

-

乳児期:基本的信頼感は獲得できているか

-

幼児期:自律性や積極性は発達しているか

-

学童期:勤勉性や有能感は身についているか

-

青年期:アイデンティティは確立されているか

自己成長への活用

未達成課題への取り組み:

自分の発達課題で未達成の部分を特定し、現在の生活や仕事の中で取り組むことができます。

例:青年期のアイデンティティ確立が不十分な場合

-

看護師としての価値観を明確にする

-

専門分野を深める

-

看護観を明文化する

-

継続教育への参加

強みの活用:

すでに達成している発達課題から得られた力を、看護実践に活かします。

看護実践への応用

患者さんとの関わりの向上:

20代看護師の場合(親密性の課題):

-

患者さんとの適切な距離感を学ぶ

-

共感的な関わりを心がける

-

同世代患者との関係性を大切にする

40代看護師の場合(生殖性の課題):

-

後輩看護師の指導に積極的に関わる

-

患者さんの次世代(子どもや孫)への関心を理解する

-

専門知識を次世代に伝える

職場での人間関係の改善:

自分の発達課題を理解することで、職場での人間関係もより良いものにできます。

継続的な自己成長:

看護師としてのキャリアを通じて、継続的に自己成長を図ることができます。

具体的な振り返り方法

ライフライン作成:

自分の人生を振り返り、重要な出来事や転機を時系列で整理します。

自己分析シート:

各発達段階での体験や獲得した力を整理します。

定期的な自己評価:

年に1-2回、自分の発達状況を振り返る時間を設けます。

メンタリングの活用:

先輩看護師や同僚との対話を通じて、客観的な視点を得ます。

組織における意義

チーム医療の向上:

看護師一人ひとりが自己理解を深めることで、チーム全体の質が向上します。

職場環境の改善:

発達段階に応じた支援体制を整備することで、働きやすい職場環境を作ることができます。

継続教育の充実:

発達段階に応じた教育プログラムを提供することで、効果的な人材育成が可能になります。

看護師自身の発達課題を考えることは、個人の成長だけでなく、患者さんへのケアの質の向上、職場環境の改善、そして看護職全体の発展につながる重要な取り組みです。自分自身と向き合うことで、より深い自己理解を得て、患者さんにより質の高い看護を提供できるようになるのです💪✨

まとめ:エリクソン理論で深める患者理解とより質の高い看護へ✨

エリクソンの発達課題理論、いかがでしたでしょうか?

一見難しそうに見えるかもしれませんが、私たちの目の前にいる患者さんの「なぜ?」を理解し、より深いレベルで寄り添うための、本当に強力なツールだと感じていただけたなら嬉しいです。

この理論を学ぶことで、私たちは患者さんの身体的な苦痛だけでなく、心の奥底にある不安や葛藤、そして希望までをも見つけ出すことができるようになります。

それは、単なる治療を超えて、患者さんの人生全体を支える、真の「全人的看護」へとつながる一歩なんです。

本記事で得られた学びをサクッと再確認!💡

ここまでで皆さんが得られた大切な学びの要点を、もう一度簡潔に振り返ってみましょう。

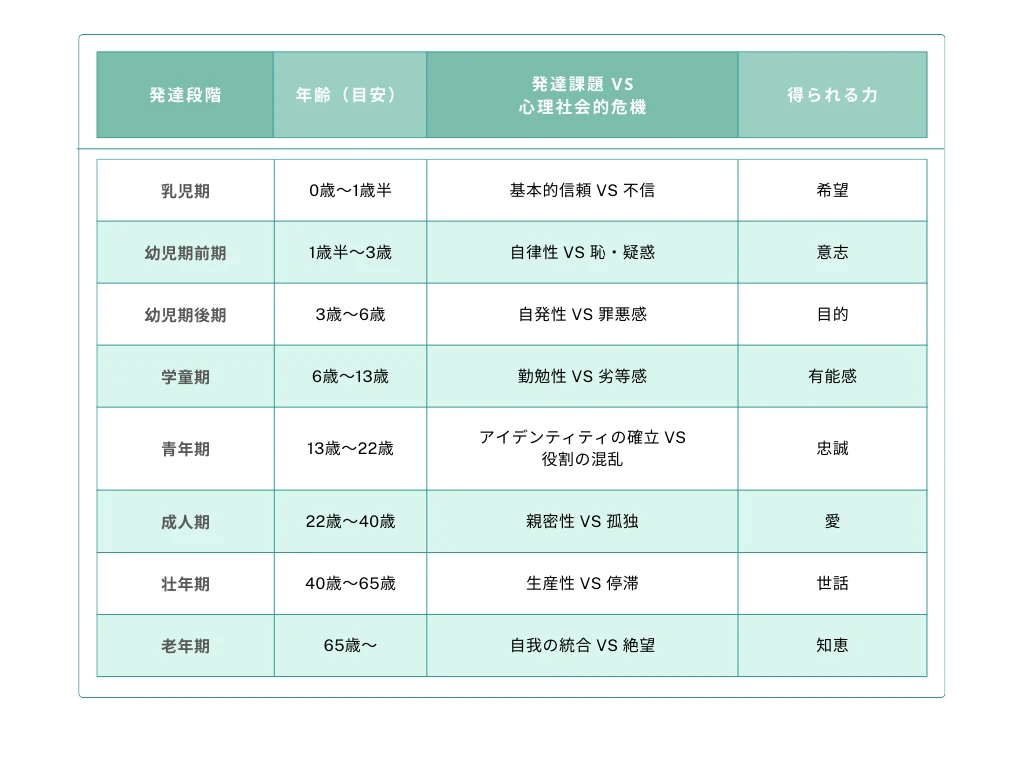

- エリクソン理論は、人の一生涯の発達を8つの段階で捉える理論です。

各段階には特有の「発達課題(心理社会的危機)」があり、これを乗り越えることで人格が成長します。

- 看護師にとってエリクソン理論は必須のツール!

患者さんの行動や感情の背景にある発達課題を理解することで、「なぜ?」が明確になり、より個別性の高い看護を提供できます。

- 各発達段階に応じたアセスメントと介入が重要。

乳児期から老年期まで、それぞれの時期の患者さんが抱える課題に合わせた具体的な関わり方や声かけが、患者さんの回復と成長を促します。

- 「発達危機」は成長のチャンス!

患者さんが直面する葛藤は、乗り越えることで新たな力を獲得する機会でもあります。私たちはそのサポート役です。

- 他の発達理論(フロイト、ピアジェなど)との違いも理解。

それぞれが人間の発達の異なる側面に焦点を当てていることを知ることで、より多角的な視点で患者さんを理解できるようになります。

これらの知識と視点が、皆さんの日々の看護に少しでも役立ち、患者さんとのコミュニケーションがより円滑に、そして皆さんのケアがさらに質の高いものになることを心から願っています。

<参考・引用>

STEMON

Nurse Plus

とんぼヶ丘クリニック

脳育jp