「浣腸の体位って、基本は左側臥位って習ったけど、『どうして左なの?』って後輩に聞かれると、解剖学的な根拠までうまく説明できないんだよなぁ…🤔 立位での浣腸が危険な理由も、直腸穿孔のリスクがあるのは知ってるけど、もっと具体的に、自信を持って説明できるようになりたい!安全に行うためのコツも再確認したいな。」

そう思う看護師さんも多いかもしれませんね!😊

なんとなく「左側臥位が良い」「立位はダメ」と覚えていても、その明確な理由や根拠まで理解していると、もっと自信を持ってケアにあたれますよね。

この記事では

- 浣腸で左側臥位が推奨される解剖学的な理由

- S状結腸の走行と浣腸液の流れの関係(図解あり!)

- 立位での浣腸が特に危険とされる具体的な理由

- 安全・安楽な浣腸注入のための3つのコツ

が分かりますよ♪

実は、浣腸を安全・安楽に行うには、S状結腸の走行といった解剖学的な理由をしっかり理解した上で、適切な体位を選択することが超重要なんです!✨

これが分かれば、患者さんへの説明も、後輩への指導も、もっとスムーズになりますよ。

この記事では、なぜ左側臥位が基本なのか、そして立位がなぜ危険なのかを、S状結腸の走行に注目して図解で分かりやすく解説します。

さらに、明日からすぐに実践できる、安全な注入のための具体的な3つのコツもご紹介しますね!😉

👀浣腸に関する他の記事も読む

【看護師必見】浣腸実施時の5大注意点と粘膜損傷を防ぐ安全テクニック

浣腸の手順と注意点|便秘解消に役立つグリセリン浣腸の使い方ガイド

【コレが正解】浣腸のベストポジションは左側臥位!そのワケとは?✨

浣腸を実施する際、患者さんにどんな体位をとってもらうか、迷うことはありませんか?

実は、浣腸には「これがベスト!」と言われる基本のポジションがあります。

それが左側臥位なんです。

なぜ他の体位ではなく左側臥位なのでしょうか?

それには、ちゃんとした解剖学的な理由があるんですよ。

ここでは、その理由とメリットを分かりやすく解説していきますね!😊

なんで左側臥位一択?解剖学的な理由を図解でスッキリ解説🗺️

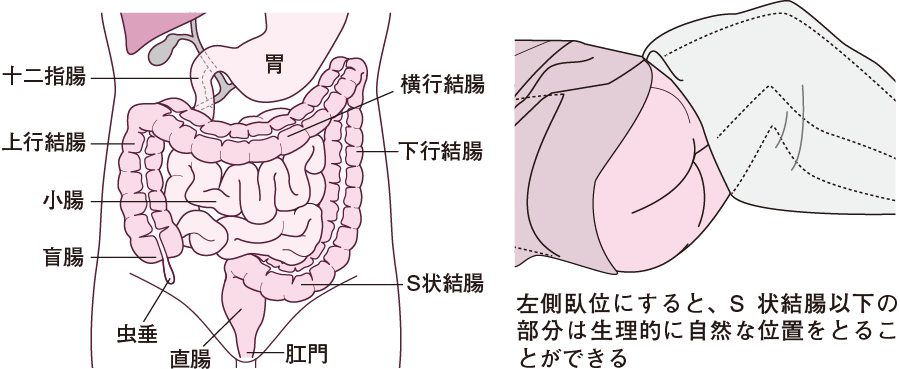

左側臥位が推奨される最大の理由は、私たちの腸の走行にあります。

大腸は、お腹の右側を上行し(上行結腸)、お腹を横切り(横行結腸)、そして左側を下行します(下行結腸)。下行結腸からS状結腸、そして直腸へとつながり、肛門に至ります。

看護rooより画像引用

この流れを見ると、下行結腸からS状結腸、直腸は体の左側に位置していることがわかりますよね。

患者さんに左側を下にして寝てもらう(左側臥位)と、S状結腸から直腸にかけての部分が、解剖学的に最も自然で無理のない位置になります。

重力の助けも借りて、浣腸液がスムーズに流れ込みやすくなるというわけです。

また、左側臥位(特に右膝を軽く曲げるシムス位に近い体勢)は、肛門部が見やすくなり、カテーテルの挿入が容易になるというメリットもあります。

これにより、より安全かつ確実に浣腸を行うことができるのです。

S状結腸のカーブがポイント!浣腸液がスムーズに入るヒミツ🌊

もう少し詳しく見てみましょう。ポイントはS状結腸のカーブです。

S状結腸はその名の通りS字にカーブしており、左側臥位をとることでこのカーブが自然な形に保たれます。

浣腸液は直腸からS状結腸、そして下行結腸へと逆流するように入っていくため、この自然な走行に沿わせることが重要です。

もし右側臥位をとってしまうと、S状結腸が右側に圧迫されてしまい、浣腸液が入りにくくなる可能性があります。

左側臥位は、浣腸液が腸の走行に沿ってスムーズに、そしてより奥(下行結腸方向)まで届きやすくするための、理にかなったポジションなんですね✨

患者さんも楽ちん?左側臥位のメリットまとめ😌

左側臥位が推奨される理由は、解剖学的なことだけではありません。

患者さんにとっても、そして看護師にとってもメリットがあるんです。

| メリット | 理由 | 関連情報 |

|---|---|---|

| 浣腸液が入りやすい 👍 | 腸の自然な走行(特にS状結腸)に沿っており、重力も手伝ってスムーズに注入できる。 | 右側臥位だとS状結腸が圧迫され、液が入りにくくなる可能性がある。 |

| 安全性が高い ✅ | 肛門部が観察しやすく、カテーテルの挿入が容易で確実になる。 | 無理な挿入による直腸粘膜損傷のリスクを低減できる。 |

| 患者さんの苦痛軽減 😊 | 解剖学的に自然な体位であり、無理なく浣腸液が入るため、不快感が少ない可能性がある。体位によっては楽に感じることも。 | 膝を軽く曲げることで、より安定しリラックスしやすい。体への圧迫が少ない場合がある。 |

| 手技が行いやすい 看護師目線 | 肛門部の視認性が良く、カテーテル挿入や固定がしやすい。 | 患者さんの協力も得やすい場合がある。 |

このように、左側臥位は浣腸の効果を高め、安全かつ安楽に実施するために非常に有効な体位と言えますね❤️

あなたに向いてるお仕事は…?

「浣腸がちょっと苦手…」という方もいるかもしれません。

我慢せずに、自分に本当に向いてるお仕事を探すのも手!

看護師ライフがより輝きます♪

一度、LINEで「おしごと診断」をやってみませんか?

LINEに登録するだけで簡単に診断ができて、あなたに合う職場や仕事が分かります。

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

⚠️危険すぎ!立位での浣腸が絶対ダメな理由とは?😱

看護師さんなら「浣腸は左側臥位で」と習ったはずですが、なぜ「立位」はダメなのでしょうか? 患者さんから「立ったままトイレでやってほしい」と希望される場面もあるかもしれませんが、立位での浣腸は絶対にNGです! それには、患者さんの安全に関わる、無視できない重大な理由があるんです。ここでは、立位浣腸がなぜ危険なのか、その根拠をしっかり理解していきましょう。

直腸を傷つけるリスク大!立位がNGな解剖学的根拠とは?🚫

立位での浣腸が最も危険とされる理由は、直腸穿孔(腸に穴が開くこと)のリスクが格段に高まるからです。

私たちの直腸は、まっすぐな管ではなく、前方(お腹側)に向かってカーブしています(会陰曲)。

立位の姿勢をとると、重力で内臓全体が下がり、この直腸のカーブの角度が変わってしまいます。

その結果、浣腸チューブの先端が、カーブの内側にあたる直腸の前壁(お腹側の壁)に突き当たりやすくなってしまうのです。

さらに、立位では肛門周囲を直接見ながらチューブを挿入することが難しく、盲目的な操作になりがちです。

チューブがどこに向かっているか、どれくらいの深さまで入っているかを確認しにくいため、意図せず深く挿入してしまったり、抵抗があるのに無理に押し込んでしまったりする危険性があります。

このように、解剖学的な理由と手技の難しさから、立位での浣腸は直腸粘膜を傷つけ、最悪の場合、直腸穿孔という重大な事故につながる可能性が高いのです。

実際に、立位での浣腸による直腸穿孔事例が報告されており、日本看護協会からも注意喚起がなされています。

肛門が締まって入れにくい!?立位浣腸のデメリット🙅♀️

立位が危険な理由は、直腸穿孔のリスクだけではありません。

他にもいくつかのデメリットがあります。

まず、立位の姿勢では、肛門括約筋が自然と緊張しやすく、締まった状態になります。

肛門が締まっていると、浣腸チューブをスムーズに挿入することが困難になります。

無理に挿入しようとすると、患者さんに余計な苦痛を与えるだけでなく、肛門周囲や直腸粘膜を傷つけてしまうリスクも高まります。

また、立位ではチューブが安定しにくく、意図せず深く挿入しすぎたり(過長挿入)、逆に抜けやすくなったりする可能性もあります。

適切な位置に浣腸液を注入できないだけでなく、チューブの動きによって直腸壁を傷つけるリスクも伴います。

さらに、実施者にとっても、患者さんの肛門部をしっかり確認しながら安全に操作することが困難です。

これらの理由から、立位での浣腸は安全な手技とは言えず、避けるべき体位なのです。

要注意!トイレでの座位(前屈位)も危険がいっぱい🚽

「立位がダメなら、トイレに座ったままなら大丈夫?」と思うかもしれません。

特に、排便を促すために前かがみの姿勢(前屈位)をとることが推奨されることもありますよね。

しかし、浣腸や摘便に関しては、トイレでの座位(特に前屈位)も立位と同様に危険が伴うと考えられています。

| 危険性 | 理由 | 関連情報 |

|---|---|---|

| 直腸損傷のリスク 💥 | 立位と同様に、チューブ先端が直腸壁に当たりやすい可能性がある。特に前傾姿勢は腹圧がかかりやすい。 | 座位での摘便で腸壁損傷の懸念が指摘されている。浣腸でも同様のリスクが考えられる。 |

| 転倒・転落のリスク 🤸♀️ | トイレでの座位、特に前傾姿勢は不安定になりやすい。特に高齢者や筋力が低下している患者さんではバランスを崩しやすい。 | 便座からのずり落ちや、介助者が支えながら行う場合の転倒リスクも指摘されている。 |

| 血圧変動・ショックのリスク💓 | 長時間座ることや排便時のいきみは血圧変動を起こしやすい。前傾姿勢での実施は、さらに血圧変動やショックのリスクを高める可能性がある。 | トイレでの心停止事例も報告されており、特に循環器系にリスクのある患者さんには注意が必要。長時間の座位はうっ血や痔のリスクも高める。 |

| 姿勢による身体的負担 😥 | 洋式トイレの座位姿勢(特に前屈しない場合)は、いきみを生じさせやすく、脊柱後弯位となり呼吸努力が増加するなど、身体的負担が大きい可能性がある。 | 前かがみ姿勢は排便自体には有利だが、浣腸手技の安全性とは別問題。 |

患者さんから「トイレで座ってやりたい」と希望があった場合でも、これらのリスクを説明し、安全な左側臥位での実施を理解してもらうことが重要です。

やむを得ず座位で行う場合(例:摘便など)でも、血圧変動や転倒リスクに十分注意し、状態によっては側臥位を選択するなど、慎重な判断が求められます。

左側臥位が難しい…そんな時の代替ポジションと注意点💡

浣腸の基本は左側臥位ですが、患者さんの体調や麻痺、拘縮などによっては、この体位を保つのが難しいこともありますよね😥

でも、諦めないでください!そんな時でも安全に浣腸を行うための代替ポジションがあります。ただし、どの体位を選ぶにしても、基本の左側臥位よりも注意が必要なことを忘れずに、安全第一で実施しましょうね。

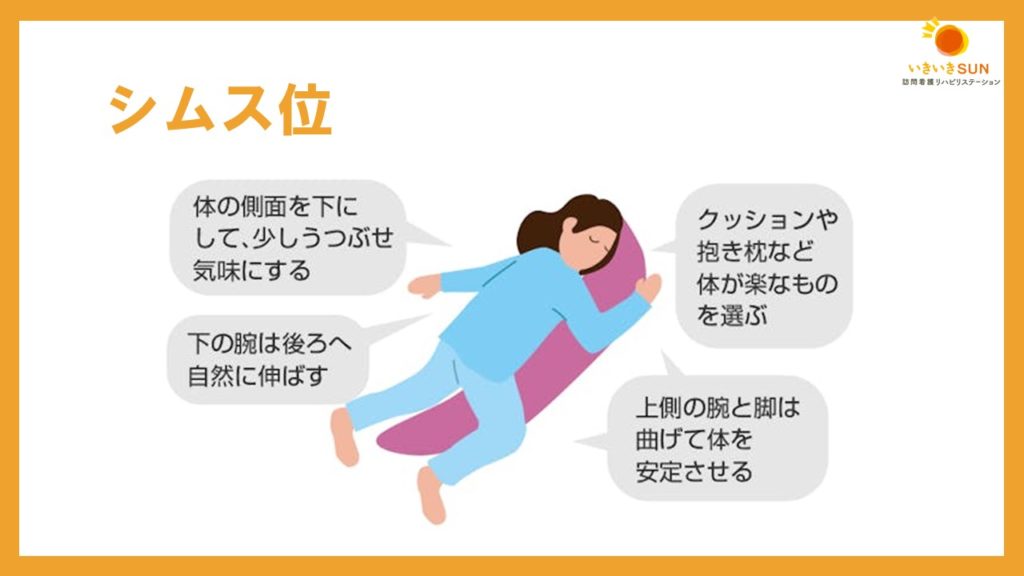

まずはコレ!シムス位での浣腸方法とポイントは?🤔

左側臥位が難しい場合にまず検討したいのがシムス位です。

シムス位は、左側臥位からさらに体を前に傾け、下になる左腕は背中側に、上になる右腕と右脚は前に出して大きく曲げた体位です。

Mediceptより画像引用

<シムス位での浣腸のポイント>

- 肛門の視認性アップ:

左側臥位よりもさらに肛門部が見やすくなるため、チューブの挿入がより安全かつ確実に行いやすいというメリットがあります。看護師によっては、通常の左側臥位よりもシムス位に近い側臥位を推奨する場合もあります。 - 体位の安定:

クッションなどを活用して、患者さんが安楽に体位を保持できるようにサポートしましょう。 - チューブ挿入:

肛門がよく見えるので、直腸の走行を意識して、無理なく優しく挿入します。

シムス位は、左側臥位のメリットを活かしつつ、より安全性を高められる可能性があるポジションと言えますね✨

仰臥位でも実施できる?最終手段とその注意点⚠️

シムス位も難しい、例えば全介助が必要な患者さんや、麻痺などで側臥位そのものが困難な場合、最終手段として仰臥位で実施することもあります。

<仰臥位での浣腸の注意点>

- 肛門部の視認:

仰向けの状態では肛門部が見えにくいため、臀部を少し持ち上げてもらうか、介助者がしっかり支えて肛門を確認しながら挿入する必要があります。 - チューブ挿入の難易度:

側臥位に比べて直腸のカーブに沿わせにくいため、挿入角度に十分注意し、抵抗を感じたら絶対に無理に押し込まないでください。粘膜損傷や穿孔のリスクが高まる可能性があります。 - 浣腸液の漏れ:

仰臥位は浣腸液が漏れやすい体位です。処置用シーツや防水シーツをしっかり敷き込み、汚染対策を万全に行いましょう。 - 患者さんの協力:

可能であれば、膝を立ててもらう(仰臥屈膝位)と、腹部の緊張が和らぎ、肛門部の視認もしやすくなります。

仰臥位はあくまで最終手段と捉え、実施する際は細心の注意を払い、危険性を十分に理解した上で慎重に行う必要がありますね😥

どんな体位でも安全第一!実施時のチェックリスト✅

どの体位を選択する場合でも、安全な浣腸実施のために以下の点は必ずチェックしましょう!

| チェック項目 | 確認ポイント | 関連情報 |

|---|---|---|

| ① 体位の選択は適切か? | 患者さんの状態(麻痺、拘縮、意識レベル、協力度など)を考慮し、最も安全で安楽な体位を選べているか? | 基本は左側臥位。難しい場合はシムス位、最終手段として仰臥位。 |

| ② 肛門部の視認はできているか? | どの体位でも、肛門をしっかり目で見て確認しながらチューブを挿入できるか? | 盲目的な挿入は絶対に避ける。 |

| ③ チューブ挿入は愛護的か? | 十分な潤滑剤を使用し、ゆっくり回転させながら、抵抗なくスムーズに挿入できているか?無理に押し込んでいないか? | 挿入長は原則5cm程度を目安に。挿入困難時は体位調整や医師への相談も検討。 |

| ④ 患者さんの反応は観察できているか? | 痛みや不快感の訴えはないか?表情や呼吸状態、バイタルサインに変化はないか? | 特に仰臥位では血圧変動のリスクも考慮。異常時はすぐに中断する。 |

| ⑤ 環境整備は万全か? | プライバシーへの配慮、浣腸液の漏れ対策、すぐにトイレに行ける(または便器を差し込める)準備はできているか? | 羞恥心への配慮も忘れずに。 |

浣腸は日常的なケアですが、合併症のリスクも伴います。どんな体位で行う場合でも、常に安全を最優先し、根拠に基づいた丁寧なケアを心がけたいですね💖

【まとめ】浣腸の体位マスター💉 自信を持って安全なケアを実践しよう!

今回は、浣腸の体位について、「なぜ左側臥位なの?🤔」「立位はどうして危険なの?😱」という疑問に、S状結腸の走行という解剖学的な視点からお答えしてきました。

左側臥位が基本である理由、立位や座位(前屈位)のリスク、そして左側臥位が難しい場合の代替策や、安全な注入のための具体的な3つのコツまで、しっかり確認できましたか?✅

浣腸を安全かつ効果的に行うためには、 S状結腸の走行を理解し、適切な体位を選択することが何よりも大切です。

この根拠を知っているだけで、患者さんへの説明にも、後輩への指導にも、ぐっと自信が持てるようになりますよね!✨

「なんとなく」で行っていたケアも、理由がわかればもっと安全に、そして患者さんにとって安楽なケアを提供できるはずです。直腸穿孔などのリスクを避け、安心してケアを行うためにも、ぜひ今回の内容を日々の看護に活かしてくださいね😊💪

理想の仕事が見つかるかも!?「おしごと犬索」

「自分に合う仕事を見つけたいけど、求人の見つけ方が分からない…」

そんなときは、一度、LINEで「おしごと犬索」をしてみませんか?

LINEであなたの状況や希望を教えてくれれば、あなたに合う理想の仕事を見つけます!

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜