「浣腸の手技は習ったけど、実際に実施するとなると不安…」「直腸穿孔のリスクを避けるためにはどうすればいいの?」「患者さんの安全を守るために、浣腸時の注意点をもっと詳しく知りたい」

そう思う看護師の方も多いのではないでしょうか。

浣腸は日常的な看護技術ですが、適切な知識と技術がなければ重大な合併症を引き起こす可能性もある処置なんです 💉

この記事では

-

浣腸実施時の5つの重要な注意点

-

左側臥位が推奨される理由と正しい体位の取り方

-

カテーテル挿入時の適切な角度と深さ

-

粘膜損傷や直腸穿孔を防ぐための具体的テクニック

-

患者さんの不安を和らげるコミュニケーション方法

が分かりますよ♪

浣腸の安全な実施には、正しい体位の確保と適切なカテーテル操作が何よりも重要です。

特に左側臥位の確実な実施と、カテーテルの挿入角度・深さの理解が直腸穿孔予防の鍵となります 🔑

この記事では、看護師として浣腸を安全に実施するための具体的な手順と注意点、そして万が一の合併症発生時の対応まで、実践的な知識を詳しく解説していきます。

明日からの臨床ですぐに活かせる内容ですので、ぜひ最後までお読みください!

👀浣腸に関連する他の記事も読む

【浣腸の体位】なぜ左側臥位?S状結腸の走行から学ぶ安全な注入3つのコツ

浣腸の手順と注意点|便秘解消に役立つグリセリン浣腸の使い方ガイド

【看護師必見】浣腸実施時の5大注意点と粘膜損傷を防ぐ安全テクニック 💉

浣腸は日常的な看護技術ですが、適切な知識と技術がなければ重大な合併症を引き起こす可能性があります。

実際に浣腸による直腸穿孔などの医療事故が報告されており、看護師として安全な実施方法を熟知することが不可欠です。

ここでは浣腸に関連する重大事故の実態と教訓について詳しく見ていきましょう。

浣腸は一見シンプルな処置に思えますが、実は重大な医療事故につながる可能性を秘めています。

過去の事例から学び、同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。

直腸穿孔は浣腸実施時に最も警戒すべき合併症の一つです。

実際の事例から、なぜこのような事故が起きるのか見ていきましょう。

ある病院では、4日間排便がなかった患者さんに対して、看護師が左側臥位で浣腸を実施しようとしました。

しかし、患者さんの希望によりトイレに移動し、立位でグリセリン浣腸液を注入したところ、10分後に患者さんから排便困難の訴えがあり、肛門周囲を確認すると3cm幅の腫脹と少量の出血が認められました。

CT検査の結果、直腸穿孔と診断されました。

別の事例では、8日間排便がなかった患者さんに対して、医師の指示でグリセリン浣腸を実施することになりました。

患者さんがトイレでの実施を希望したため、看護師が立位で浣腸液を注入したところ、排便時に出血が認められ、CT検査で肛門部から約3cmの部位に粘膜損傷が確認されました。

これらの事例から学べる主な教訓は以下の通りです:

-

立位での浣腸実施は直腸損傷のリスクが非常に高い 🚫

-

患者さんの希望があっても、安全性を最優先すべき 🛡️

-

長期間の排便がない状態は、直腸壁の損傷リスクを高める ⚠️

-

浣腸後の出血や排便困難は重大な合併症のサインとして注意が必要 🩸

日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業によると、グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔の事例が継続的に報告されています。

2014年1月から2019年10月までの間に、立位でのグリセリン浣腸による直腸損傷の事例が4件報告されています。

また、医療安全情報No.3(2007年)でも「グリセリン浣腸実施に伴う直腸穿孔」が取り上げられ、その後も類似事例が継続して報告されています。

| 報告期間 | 事例件数 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 2006年以前 | 7件 | 立位での実施、挿入角度不適切 |

| 2014年~2019年 | 4件 | 立位での実施、患者の希望による体位選択 |

これらの分析から明らかになった重要なポイントは:

-

浣腸は必ず左側臥位で実施する必要がある 👍

-

立位での浣腸実施の危険性を院内で周知し、患者さんにも説明することが重要 📢

-

カテーテルを7cm以上挿入すると粘膜損傷や穿孔を起こす危険性が高まる 📏

-

慢性便秘症の患者さんでは、直腸に硬便が多量に貯留し、肛門周囲がうっ血状態になっていることがあり、それ自体が直腸壁を穿通するリスク要因となる 💩

浣腸実施時には、これらの事例から学んだ教訓を活かし、安全な技術と適切な判断で患者さんを守りましょう。

浣腸は日常的な看護技術ですが、適切な知識と技術がなければ直腸穿孔や粘膜損傷などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。

看護師として安全に浣腸を実施するために、特に注意すべき5つのポイントを詳しく解説します。

患者さんの安全を守るためにも、これらの注意点をしっかり押さえておきましょう。

直腸穿孔は浣腸実施時に最も警戒すべき合併症です。

日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業によると、グリセリン浣腸による直腸穿孔事例が継続的に報告されています。

特に立位での浣腸実施は直腸損傷のリスクが非常に高いことが分かっています。

浣腸実施中に以下のサインが見られたら、すぐに処置を中止しましょう:

-

患者さんが強い痛みを訴える場合 👉 腸管壁への圧迫や損傷の可能性があります

-

カテーテル挿入時に強い抵抗を感じる場合 👉 無理に挿入すると粘膜損傷のリスクが高まります

-

カテーテル挿入後に出血が見られる場合 👉 すでに粘膜損傷が生じている可能性があります

-

浣腸液注入時に患者さんが急激な腹痛を訴える場合 👉 腸管への過度な圧力がかかっている可能性があります

-

気分不快や冷汗などの自律神経症状が出現した場合 👉 迷走神経反射の可能性があります

これらのサインが見られた場合は、速やかに処置を中止し、バイタルサイン測定後、担当医に報告することが重要です。

直腸穿孔が発生した場合、以下の症状が現れることがあります:

-

肛門からの出血

-

急激な腹痛や下腹部痛

-

発熱

-

腹部膨満感

-

ショック症状(血圧低下、頻脈、冷汗、意識レベルの低下など)

これらの症状が見られた場合の緊急対応は:

-

直ちに浣腸を中止し、安静を保つ

-

バイタルサインを測定し、ショック症状の有無を確認

-

担当医に速やかに報告し、CT検査などの指示を仰ぐ

-

絶飲食の指示を確認する

-

必要に応じて静脈ラインの確保と輸液の準備を行う

直腸穿孔は腹膜炎などの重篤な合併症につながる可能性があるため、早期発見・早期対応が非常に重要です。

浣腸カテーテルの不適切な挿入は粘膜損傷の主な原因です。

安全な挿入テクニックを身につけることで、リスクを大幅に減らすことができます。

カテーテル挿入時の注意点:

-

必ず左側臥位で実施する 🛌 立位での浣腸は直腸穿孔のリスクが高まります

-

挿入前にカテーテルの先端に損傷がないか確認する

-

挿入角度は肛門から直腸の解剖学的走行に沿って、やや臍方向に向ける

-

成人では挿入長は5〜6cmを目安にする(それ以上の挿入は避ける)

-

挿入時に抵抗を感じたら、無理に押し込まず、いったん引き戻して角度を調整する

-

肛門管の長さは4〜5cm程度であり、それ以上の挿入では直腸壁を損傷させる可能性がある

特に注意すべき点として、5cm以上の挿入では、肛門縁から約6cmのところにあるコールラウシュヒダを含め直腸壁を損傷させる可能性があります。

潤滑剤の適切な使用は、挿入時の摩擦を減らし、粘膜損傷のリスクを低減します:

-

カテーテル先端(1〜2cm程度)にワセリンを薄く塗布する

-

浣腸液が出てくる穴をワセリンで塞がないよう注意する

-

ワセリン以外にもオリーブオイルやベビーオイルも使用可能

-

潤滑剤がない場合は、グリセリン浣腸液を少量ティッシュに出して、ノズルに塗布する方法も有効

潤滑剤を使用することで、挿入時の痛みや不快感を軽減し、カテーテルの滑りを良くしてスムーズな挿入が期待できます。

浣腸液の温度は、効果と安全性に大きく影響します。

適切な温度管理を行うことで、患者さんの不快感を減らし、効果的な浣腸を実施することができます。

浣腸液の適切な温度は40〜41℃です。

この温度設定には科学的根拠があります:

-

直腸温は通常37.5〜38℃程度

-

直腸温よりやや高めの温度(40〜41℃)が腸粘膜を適度に刺激し、蠕動運動を促進する

-

温度が高すぎると腸粘膜に炎症を起こす危険性がある

-

温度が低すぎると腸壁の毛細血管を収縮させて血圧上昇や腸痙攣を引き起こす可能性がある

-

40〜41℃は患者さんにとって自覚的に気持ちが良いと感じられる温度帯である

適切な温度の浣腸液は、腸壁を軽度に刺激して適度の蠕動運動を起こさせ、しかも自覚的に気持ちのよい温度であるため、患者さんの不快感も少なくなります。

実際の臨床現場で使える温度管理のテクニック:

-

湯煎方法:45℃のお湯に浣腸容器を浸す(容器内の浣腸液がしっかり浸かるように)

-

湯煎時間:5分30秒〜13分30秒程度で41℃前後を維持できる

-

温度確認:手首の内側に少量垂らして確認(熱すぎないか確認)

-

注意点:浣腸液を熱くしすぎると、注入した際に腸の粘膜が火傷したような状態になるので注意

室温25℃、湿度48%の室内環境下での研究によると、45℃の湯500mLに110mLのディスポーザブルグリセリン浣腸液をつけると、適切な温度を維持できることが報告されています。

浣腸液の注入方法も合併症予防に重要です。

適切な速度と量で注入することで、患者さんの不快感を最小限に抑え、効果的な浣腸を実施できます。

浣腸液の適切な注入速度:

-

60mLの浣腸液:約15〜20秒かけてゆっくり注入

-

30mLの浣腸液:約10秒程度かけて注入

-

注入の目安:50ml/15秒以上の速度を保つ

注入速度が速すぎると以下のリスクがあります:

-

直腸容積が急激に変化して迷走神経反射が起きる可能性

-

腹痛や不快感の増強

-

浣腸液だけが排泄され、効果が不十分になる

注入中は常に患者さんの表情や反応を観察し、不快感や痛みの訴えがあれば一時中断するか、さらにゆっくりと注入するよう調整しましょう。

特に虚弱な患者さんや全身状態が悪い患者さんの場合は、より慎重に時間をかけて注入することが重要です。

浣腸中に患者さんが腹痛や違和感を訴えた場合の対応:

-

一時的に注入を中断し、患者さんの状態を確認する

-

深呼吸を促し、リラックスするよう声かけを行う

-

腹部の緊張が強い場合は、軽く腹部をさすって緊張を和らげる

-

症状が軽減したら、より遅いペースで注入を再開する

-

症状が持続または悪化する場合は、処置を中止し医師に報告する

注入後も患者さんの観察を継続し、強い腹痛や出血などの異常があれば速やかに対応することが重要です。

また、浣腸後は長時間我慢させるのは危険です。便意が高まったら1分以内でも排便してもらいましょう。

直腸の過剰な伸展も迷走神経反射を引き起こす可能性があります。

浣腸は直接肛門から器具を挿入する処置であるため、感染予防の観点からも注意が必要です。

適切な感染対策を行うことで、患者さんと医療者の安全を確保しましょう。

交差感染を防ぐための重要ポイント:

1.手指衛生の徹底

-

-

処置前後の手洗いまたはアルコール手指消毒

-

手袋着用前後の手指衛生

-

2.個人防護具(PPE)の適切な使用

-

-

手袋の着用(処置中に汚染された場合は交換)

-

必要に応じてエプロンやガウンの着用(体液飛散のリスクがある場合)

-

3.よくある間違いと対策

-

-

手袋を外した後に手指衛生を忘れる → 必ず手袋を外した後に手指衛生を行う

-

同じ手袋で複数の操作を行う → 汚染された場合は手袋を交換する

-

使用済み物品を適切に処理せずに放置する → 使用後すぐに所定の場所に廃棄する

-

標準予防策に基づき、血液・体液・分泌物・排泄物はすべて感染性があるものとして取り扱うことが基本です。

使用後の物品処理の手順:

-

処置前に使用済み物品を入れるためのビニール袋を準備しておく

-

使用後のカテーテルや手袋などはすべてビニール袋に入れる

-

ビニール袋は密閉して所定の場所に廃棄する

-

再使用する物品がある場合は、適切な方法で洗浄・消毒を行う

-

処置後の環境整備(必要に応じて清拭や消毒を行う)

浣腸後は患者さんの肛門部を清潔に保つため、必要に応じて洗浄を行い、寝衣や寝具を整えることも大切です。

これにより患者さんの快適さを確保するとともに、感染リスクも低減できます。

以上の5つの注意点を押さえることで、浣腸による合併症のリスクを大幅に減らすことができます。

患者さんの安全と快適さを最優先に考え、適切な技術と知識で浣腸を実施しましょう。

浣腸は日常的な看護技術ですが、カテーテル挿入時の体位や角度、深さなどを誤ると直腸穿孔などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。

ここでは、浣腸カテーテル挿入の安全性を高めるために、看護師として押さえておくべき重要なポイントを解説します。

適切な技術を身につけて、患者さんの安全を守りましょう。

浣腸を行う際の体位選択は、処置の安全性と効果に大きく影響します。

特に左側臥位は解剖学的な理由から最も推奨される体位です。

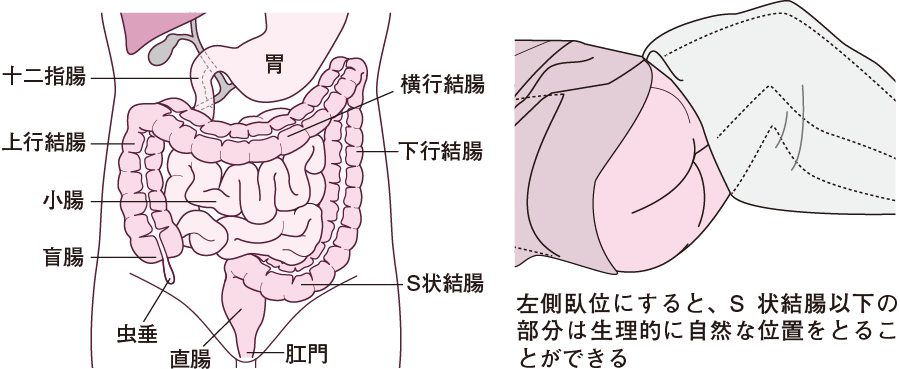

左側臥位が浣腸に最適な理由は、腸の自然な走行に合致しているからです。

解剖学的に下行結腸以下のS状結腸および直腸の走行は、左上より右下方へ走っています。

そのため、左側臥位をとることで:

-

S状結腸以下の部分がきわめて自然な位置をとることができる

-

浣腸液が腸の走行に沿って無理なく注入できる

-

直腸から入った浣腸液が下行結腸に到達しやすくなる

看護rooより画像引用

対照的に、右側臥位をとると、S状結腸が右側方へ圧迫されて非生理的な位置をとることになり、浣腸液の流れが妨げられる可能性があります。

さらに、立位での浣腸は直腸穿孔のリスクが非常に高いため、絶対に避けるべきです。

立位前屈で実施すると、直腸前壁にカテーテルが当たり、直腸粘膜を傷つけ、直腸穿孔を引き起こすことがあるため、禁忌となっています。

カテーテル挿入の角度は、肛門から直腸への解剖学的走行に沿って行うことが重要です:

-

挿入初期(肛門管部分):肛門に対して垂直に(やや後方に)挿入開始

-

肛門管を通過したら:やや臍方向(前上方)に向けて進める

この角度調整により、直腸の自然な走行に沿ってカテーテルを進めることができ、直腸壁への不必要な圧迫や損傷を防ぐことができます。特に注意すべきは、カテーテルを強く押し込まないことです。抵抗を感じたら無理に押し込まず、一度引き戻して角度を調整しましょう 🔄

カテーテルの挿入深度は安全性を左右する重要な要素です。研究によると、適切な挿入長は以下の通りです:

-

成人の場合:5cm以下が安全

-

高齢者:個人差が大きいため、より慎重に(5cm未満が望ましい)

成人の直腸の長さは約20cmですが、カテーテルを奥に挿入しすぎると、S状結腸へ移行する部位の腸壁や直腸膨大部に存在する直腸弁を機械的に損傷する危険性があります。

研究によれば、左側臥位でカテーテル挿入時に直腸前壁に損傷を与えない安全な長さは、測定最小値の2.9cmに解剖学的肛門管2.5cmを加えた5.4cm以下であり、基礎看護技術の書籍では5.0cm以下とすることが安全とされています。

一方で、挿入が短すぎると注入時に一定の水圧がかかるためカテーテルが抜けたり、浣腸液が腸内に入らず肛門より外に排出することがあります。

| 対象 | 推奨挿入長さ | 注意点 |

|---|---|---|

| 成人 | 4~5cm | 5cm以上の挿入は避ける |

| 高齢者 | 4cm程度 | 年齢が高いほど個人差が大きい |

| 小児 | 年齢に応じて調整 | 成人より短く設定 |

カテーテル挿入時は、あらかじめストッパーを5~6cm程度にセットしておくと安全です。

カテーテル挿入時に抵抗を感じた場合、無理に押し込むことは絶対に避けるべきです。

抵抗の原因を見極め、適切に対応することが重要です。

挿入時に抵抗を感じる主な原因には以下のようなものがあります:

-

:直腸内に硬い便が貯留している場合

-

:緊張や不安による括約筋の収縮

-

:肛門部の疾患による通過障害

-

:直腸内の粘膜ヒダによる抵抗

-

:直腸の走行の個人差

抵抗を感じた場合は、まず原因を考え、患者さんの状態を確認しましょう。

痛みの訴えがある場合は、すぐに中止して医師に相談することも必要です。

無理に挿入を続けることで直腸穿孔などの重大な合併症を引き起こす可能性があります ⚠️

抵抗を感じた場合の対応策として:

:無理に押し込まず、いったん引き抜いて再度挿入角度を確認する

:カテーテル先端の潤滑剤が不足している場合は追加する

:

-

-

左側臥位の角度を少し変える

-

上側の足を少し引き上げて肛門部の緊張を緩める

-

腰部にクッションを入れて骨盤の角度を調整する

-

:

-

-

「ゆっくり深呼吸してください」

-

「お腹に力を入れないでください」

-

:肛門括約筋の緊張を和らげるため、口呼吸を促す

これらの工夫をしても抵抗が強い場合は、無理に挿入せず、医師に相談することが重要です。

患者さんの安全を最優先に考え、適切な判断をしましょう 👩⚕️

浣腸カテーテル挿入は、解剖学的知識と適切な技術に基づいて行うことで、安全かつ効果的に実施できます。

特に左側臥位の重要性と適切な挿入深度を理解し、患者さんの個別性に配慮した実践を心がけましょう。

浣腸は実施後も継続的な観察が必要な処置です。

合併症の早期発見と適切な対応が患者さんの安全を守る鍵となります。

浣腸後に起こりうる合併症には、直腸穿孔、粘膜損傷、溶血、迷走神経反射によるショックなどがあります。

これらの合併症を早期に発見するためには、どのようなサインに注目すべきか、また浣腸の効果をどのように評価すべきかを理解しておくことが重要です。

浣腸後の合併症は、早期発見・早期対応が何より重要です。研究によると、浣腸後の身体症状の多くは浣腸直後から翌日までに出現することが報告されています。特に注意すべきは、直腸穿孔や溶血などの重篤な合併症のサインです。

浣腸後に以下のような症状が見られた場合は、合併症の可能性を考慮する必要があります:

-

急激な腹痛や下腹部痛(特に反跳痛を伴う場合は直腸穿孔の可能性が高い)🔍

-

腹部膨満感

-

腹痛の持続時間と程度(軽度の一過性の腹痛は正常でも起こりうる)

-

肛門からの出血(特に鶏卵大以上のコアグラや持続的な出血は危険信号)🩸

-

血尿(浣腸後〜翌日まで出現する可能性あり)

-

便に混じった血液の量と性状

-

浣腸後の発熱(特に38℃以上の発熱は感染の可能性)🌡️

-

肛門部・会陰部の腫脹、発赤、熱感(局所感染の兆候)

| 症状 | 緊急性の判断基準 | 対応 |

|---|---|---|

| 腹痛 | 反跳痛を伴う腹痛 持続する強い腹痛 |

直ちに医師に報告 バイタルサイン測定 |

| 出血 | 鶏卵大以上のコアグラ 持続的な出血 |

浣腸中なら中止 医師に相談 |

| 発熱 | 38℃以上の発熱 局所の炎症兆候 |

医師に報告 感染対策の強化 |

これらの症状は、浣腸直後から数時間以内に出現することが多いですが、中には浣腸後8日、9日後に症状が出現するケースも報告されています。

そのため、浣腸後24時間は特に注意深く観察し、その後も患者さんの状態に変化がないか継続的に確認することが大切です。

浣腸後のショック症状は、主に迷走神経反射によって引き起こされます。

強制排便時には迷走神経反射を誘発して心拍や血圧が下がるショック症状が発現することがあるため、以下のサインに注意しましょう:

-

気分不快 😵

-

ふらつき

-

冷汗

-

顔面蒼白

-

脈拍数減少

-

血圧低下

これらの症状が見られた場合の対応:

-

患者さんを安静にし、仰臥位で足を高くする

-

バイタルサインの測定(特に血圧と脈拍)

-

医師への速やかな報告

-

必要に応じて静脈ラインの確保と輸液の準備

ショック症状の予防には、浣腸液の急激な注入を避け(60mLの浣腸液は約15〜20秒かけてゆっくり注入)、浣腸後に長時間我慢させないことが重要です。

患者さんの便意が高まったら1分以内でも排便してもらいましょう。

直腸の過剰な伸展も迷走神経反射を引き起こす可能性があります。

浣腸の効果を適切に評価することは、次の対応を判断するために重要です。

排便の量や性状、患者さんの症状改善などを総合的に評価しましょう。

浣腸後の排便状況から、効果が不十分と判断された場合の対応を考えましょう:

-

排便量が少ない(予測される貯留便に比べて)

-

硬便が残っている感覚がある

-

腹部膨満感が改善しない

-

腹部触診で便塊を触知する

📝

-

-

前回の浣腸から適切な間隔を空ける(一般的には同日の繰り返しは避ける)

-

患者の全身状態を再評価する

-

医師の指示を確認する

-

💆♀️

-

-

腸蠕動を促進するための非侵襲的アプローチ

-

左下腹部から時計回りに優しくマッサージ

-

👨⚕️

-

-

浣腸効果が不十分な理由の検討

-

薬物療法(内服薬)への切り替え検討

-

腸閉塞などの合併症の可能性の評価

-

浣腸の効果が不十分な場合でも、安易に繰り返し実施することは避けるべきです。

グリセリン浣腸の繰り返しは、直腸粘膜への刺激や溶血のリスクを高める可能性があります。

適切な記録は、次回の浣腸実施時の安全性向上に直結します。

以下のポイントを押さえた記録を心がけましょう:

-

浣腸の種類・量・温度 🌡️

-

実施時の体位と挿入長

-

注入にかかった時間

-

患者の反応(不快感や痛みの有無)

-

排便までの時間

-

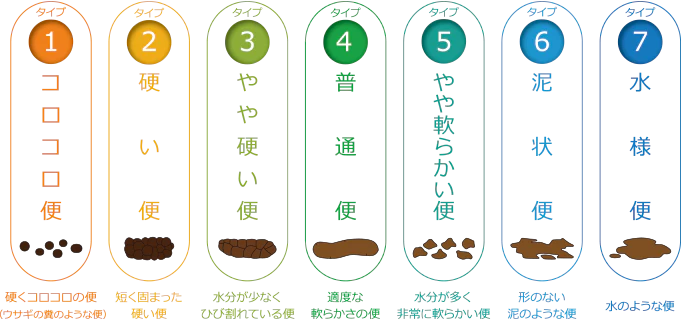

排便の量・性状・色調(ブリストルスケールを活用)

ネスレより画像引用

-

排便後の腹部状態(触診所見)

-

実施後の観察事項(バイタルサイン、自覚症状など)

-

合併症の有無

特に排便の評価には、以下の情報が重要です:

-

便の量:多量・中等量・少量

-

便の性状:硬便・普通便・軟便・水様便

-

便の色調:正常・黒色便・血便など

-

便の臭気:通常・異常な臭い

これらの記録は、次回の浣腸実施時の参考になるだけでなく、患者さんの排便パターンを把握し、適切な排便コントロール計画を立てるためにも重要です。

また、浣腸後の合併症が発生した場合の原因究明にも役立ちます。

浣腸後のケアと観察は、処置の完了ではなく継続的なプロセスの一部です。

特に浣腸直後から翌日までは注意深い観察が必要です。患者さんの安全を守るために、危険サインを見逃さず、適切な評価と記録を心がけましょう 💕

浣腸は日常的な看護技術ですが、患者さんの状態によっては特別な配慮が必要です。

高齢者や術後患者、意識レベルが低下している患者さん、特定の疾患を持つ患者さんなど、特殊な状況では通常の浣腸手順に加えて、さらなる注意点や工夫が求められます。

ここでは、そのような特殊な状況での浣腸実施時の対応策について詳しく解説します。

ハイリスク患者への浣腸は、合併症のリスクが高まるため、より慎重な対応が求められます。

特に高齢者や術後患者は、浣腸による合併症が重篤化しやすいため、適応の判断から実施方法まで細心の注意が必要です。

高齢者は加齢に伴う組織の脆弱化により、浣腸実施時の合併症リスクが高まります。

特に注意すべきポイントは以下の通りです:

💪

-

-

高齢者は肛門括約筋の筋力が弱いことが多く、浣腸液を保持できないことがあります

-

グリセリン液が保持できない場合は、新レシカルボン®坐剤やテレミンソフト®坐薬などの固形の坐薬の使用を検討しましょう

-

🩸

-

-

高齢者は直腸粘膜が薄く、損傷しやすいため、カテーテル挿入はより慎重に

-

挿入深度は成人標準の5cmよりも浅めに(4cm程度)設定する

-

潤滑剤を十分に使用し、摩擦による損傷を防ぐ

-

🌡️

-

-

体温に近い温度(40〜41℃)を厳守する

-

高齢者には通常量より少なめの浣腸液を使用することも検討(例:60mlではなく30ml)

-

❤️

-

-

高齢者は自律神経系の反応が敏感なことがあり、迷走神経反射を起こしやすい

-

浣腸液はより時間をかけてゆっくり注入する(60mLの場合は20〜30秒以上)

-

浣腸後は長時間我慢させず、便意があればすぐに排便を促す

-

高齢者への浣腸実施前には、必ず直腸指診で肛門括約筋の強さを確認しておくことが重要です。

筋力が極端に弱い場合は、浣腸以外の排便コントロール方法を検討することも必要です。

- 術後患者への浣腸は、手術の種類や術後経過時間によって適応や注意点が異なります。

以下に術式別の注意点をまとめます:

| 術式 | 浣腸の可否 | 注意点 |

|---|---|---|

| 下部消化管手術直後 | 禁忌 | 縫合部が解離するおそれがあるため実施不可 |

| 腹部手術後 | 医師の指示に従う | 腹圧がかかることで創部に負担がかかる可能性あり |

| 脳神経外科手術後 | 慎重に判断 | 脳圧亢進のリスクがあるため、医師と相談 |

| 心臓手術後 | 慎重に判断 | 血圧変動のリスクがあるため、医師と相談 |

術後患者への浣腸実施時の一般的な注意点:

🤕

-

-

腹部の創がある場合、浣腸による腹圧上昇で創部に負担がかかる可能性がある

-

患者の体位変換時は創部を保護し、無理な体位をとらせない

-

排便時の怒責(いきみ)による創部への負担を考慮する

-

💓

-

-

術後は循環動態が不安定なことがあり、浣腸による迷走神経反射で血圧低下のリスクがある

-

浣腸前後のバイタルサイン測定を徹底する

-

異常があればすぐに中止し、医師に報告する

-

💊

-

-

鎮痛剤や麻酔薬の影響で便意を感じにくいことがある

-

術後の鎮痛剤(特にオピオイド系)による便秘の可能性を考慮する

-

術後患者への浣腸は、医師の指示のもとで実施し、患者の全身状態を十分に観察しながら慎重に行うことが重要です。

特に下部消化管手術直後は浣腸が禁忌となるため、必ず術式と術後経過時間を確認しましょう。

意識レベルが低下している患者さんへの浣腸は、患者さん自身からのフィードバックが得られにくいため、特別な配慮が必要です。安全に実施するための工夫を紹介します。

意識レベル低下患者への浣腸実施時の危険性と注意点:

😣

-

-

患者さん自身が痛みや違和感を訴えられないため、粘膜損傷や穿孔のリスクが高まる

-

カテーテル挿入時の抵抗感を特に注意深く確認する

-

少しでも抵抗を感じたら無理に挿入せず、いったん中止して状況を再評価する

-

🛌

-

-

左側臥位の保持が難しく、体動によりカテーテルの位置がずれるリスクがある

-

必要に応じて複数の看護師で介助し、安全な体位を保持する

-

クッションやタオルを使用して体位を固定する工夫をする

-

🚽

-

-

便意を自覚・表現できないため、浣腸液の保持時間の判断が難しい

-

標準的な保持時間(3〜5分)を目安にするが、腹部の緊張や表情の変化に注意する

-

長時間の保持は避け、安全側に判断する

-

⚠️

-

-

気分不快などの初期症状を訴えられないため、ショック症状に気づくのが遅れる可能性がある

-

バイタルサインの変化(特に脈拍数減少、血圧低下)を頻回に確認する

-

顔色や発汗の変化に注意する

-

意識レベル低下患者への浣腸は、リスクとベネフィットを十分に検討し、本当に必要かどうかを医師と相談した上で実施することが重要です。

可能であれば、より侵襲性の低い排便コントロール方法を検討しましょう。

意識レベル低下患者の浣腸後は、通常よりも厳重な観察が必要です:

📊

-

-

浣腸前、浣腸直後、15分後、30分後、1時間後と頻回に測定

-

特に脈拍数と血圧の変動に注意(迷走神経反射のサイン)

-

呼吸状態の変化にも注意する

-

👐

-

-

腹部の膨満感や硬さの変化をこまめに触診で確認

-

腸蠕動音の聴取(亢進や減弱の有無)

-

腹部の緊張や表情の変化から痛みの有無を推測する

-

🔍

-

-

便の量、性状、色調、混入物(血液など)を詳細に観察

-

排尿時の血尿の有無も確認(溶血の兆候)

-

排便後の肛門部の出血や腫脹の有無を確認

-

🌡️

-

-

発熱は感染や炎症の兆候である可能性

-

浣腸後24時間は定期的な体温測定を実施

-

意識レベル低下患者の場合、言語的コミュニケーションが困難なため、非言語的サインや客観的データから患者の状態変化を読み取ることが重要です。

少しでも異常を感じたら、すぐに医師に報告し、適切な対応を取りましょう。

特定の疾患を持つ患者さんへの浣腸は、疾患の特性に応じた注意点があります。

ここでは代表的な疾患について解説します。

炎症性腸疾患(IBD)患者への浣腸は、疾患の活動性や病変部位によって適応が異なります:

🔥

-

-

活動期(急性増悪期)は浣腸が禁忌となることが多い

-

直腸に活動性の炎症がある場合は、粘膜が非常に脆弱で出血や穿孔のリスクが高まる

-

寛解期でも、通常より少量の浣腸液を使用し、より慎重に実施する

-

浣腸前に必ず医師の指示を確認し、最新の内視鏡所見や炎症マーカーを参照する

-

⚡

-

-

肛門周囲病変(痔瘻など)がある場合は特に注意が必要

-

腸管狭窄がある場合は浣腸が禁忌となることがある

-

腹痛の増強や出血などの異常があればすぐに中止する

-

炎症性腸疾患患者への浣腸実施前の確認事項:

-

現在の疾患活動性(血液検査データ、症状など)

-

最新の内視鏡所見(特に直腸の状態)

-

肛門周囲の状態(痔瘻、裂肛の有無)

-

現在の治療内容(特にステロイド使用の有無)

-

過去の浣腸実施時の反応や合併症の有無

ステロイド治療中の患者さんは、直腸粘膜が特に脆弱化している可能性があるため、浣腸実施の際は特に注意が必要です。

脊髄損傷患者、特にT6レベル以上の損傷がある患者さんへの浣腸は、自律神経反射亢進(Autonomic Dysreflexia)のリスクがあります:

⚠️

-

-

直腸への刺激が交感神経系の過剰反応を引き起こし、危険な高血圧を招く可能性がある

-

浣腸前後の血圧測定を頻回に行い、急激な上昇がないか確認する

-

頭痛、顔面紅潮、発汗、鳥肌、鼻づまりなどの症状に注意する

-

症状が現れた場合は直ちに浣腸を中止し、患者を座位にして医師に報告する

-

🧠

-

-

脊髄損傷患者は便意を感じにくいか全く感じないことがある

-

浣腸液の注入はより慎重にゆっくりと行う

-

腹部マッサージを併用して腸蠕動を促進する

-

定期的な排便プログラムの一環として実施することが多い

-

脊髄損傷患者への浣腸実施時の工夫:

-

浣腸前に排尿を済ませておく(膀胱充満も自律神経反射亢進の誘因となる)

-

十分な潤滑剤を使用し、カテーテル挿入時の刺激を最小限にする

-

浣腸液は体温より少し低めの温度に調整する(熱刺激も反射を誘発する)

-

浣腸前に局所麻酔薬入りのゼリーを使用することも検討する

-

患者の上半身を30度程度挙上した姿勢で実施する

脊髄損傷患者の排便管理は、浣腸だけでなく包括的なアプローチが必要です。

理学療法士や医師と連携し、最適な排便プログラムを検討しましょう。

特殊な状況での浣腸実施は、通常以上に慎重な判断と技術が求められます。

患者さんの安全を最優先に考え、必要に応じて医師や他の医療スタッフと連携しながら実施することが大切です。

また、浣腸の適応を慎重に判断し、より侵襲性の低い代替方法も検討しましょう。

よくある浣腸のトラブルと解決法:看護師のための実践ガイド 💡

浣腸は日常的な看護技術ですが、実施中にさまざまなトラブルが発生することがあります。

ここでは、臨床現場でよく遭遇する浣腸のトラブルとその解決法について解説します。

これらの対応策を知っておくことで、患者さんの安全と快適さを確保しながら、効果的な浣腸を実施することができるようになりましょう。

浣腸液漏出時の対応:効果低下と汚染防止の両立 💧

浣腸液の漏出は、効果の低下だけでなく患者さんの不快感や羞恥心にもつながる問題です。

適切な対応で効果低下と汚染防止の両立を図りましょう。

漏出の原因別対策:肛門括約筋の弱化vs挿入不良

浣腸液漏出の主な原因は、肛門括約筋の弱化と挿入不良の2つに大別できます。

それぞれの原因に応じた対策を講じることが重要です。

肛門括約筋の弱化による漏出の対策

-

処置前の直腸指診で肛門括約筋の強さを確認する 👆

-

高齢者など肛門括約筋の筋力が弱い患者さんには、浣腸よりも新レシカルボン®坐剤やテレミンソフト®坐薬などの固形の坐薬を検討する1

-

浣腸液の量を減らす(通常60mlを30mlに減量するなど)

-

注入速度をより緩やかにする

-

肛門周囲をティッシュで軽く押さえて保持を助ける

挿入不良による漏出の対策

-

カテーテルが十分に挿入されているか確認する(成人では4〜5cm)

-

挿入角度が適切か確認する(肛門から直腸への解剖学的走行に沿って)

-

入り口付近で便が固くなっている場合は、固い部分を取り除いてから挿入する2

-

潤滑剤を十分に使用する

-

カテーテル先端が障害物(硬便や直腸の曲がり角)に突き当たっていないか確認する

漏出を防ぐためには、処置前の直腸指診が非常に重要です。直腸内の状態や肛門括約筋の強さを事前に把握することで、適切な対応が可能になります。

漏出後の効果判定:追加処置の必要性の見極め方

浣腸液が漏出してしまった場合、効果が十分得られるかどうかの判断と、追加処置の必要性を見極めることが重要です。

効果判定のポイント

-

漏出した浣腸液の量(全量か一部か)

-

浣腸液が直腸内に留まった時間

-

患者さんの腹部症状(腹部膨満感の軽減など)

-

排便の有無と性状

追加処置の判断基準

-

全量が漏出し、直腸内に全く留まらなかった場合 → 追加処置を検討

-

一部が漏出したが、ある程度直腸内に留まった場合 → 経過観察後に判断

-

少量の漏出で、ほとんどが直腸内に留まった場合 → 追加処置は不要の可能性が高い

漏出後の対応としては、まず漏れてしまったグリセリン液を素早く拭き取り、患者さんの状態をアセスメントします。

その上で、坐薬や摘便など他の方法を検討しましょう。

追加浣腸を行う場合は、前回の浣腸から適切な間隔(通常30分以上)を空け、患者さんの全身状態を再評価してから実施することが重要です。

また、繰り返しの浣腸は直腸粘膜への刺激や溶血のリスクを高める可能性があるため、慎重に判断する必要があります。

浣腸による腹痛・不快感への対応策 😣

浣腸中や浣腸後に腹痛や不快感を訴える患者さんは少なくありません。

これらの症状に適切に対応することで、患者さんの苦痛を軽減し、安全に処置を完了することができます。

痛みの原因別対処法:腹部膨満感vs腸管攣縮

腹痛や不快感の原因によって対処法が異なります。主な原因と対処法を解説します。

腹部膨満感による痛み・不快感

原因: 浣腸液の急速注入による腸管の急激な拡張

対処法:

-

-

注入速度をさらに遅くする(60mLの浣腸液は約15〜30秒かけてゆっくり注入)1

-

一時的に注入を中断し、患者さんの状態を確認する

-

患者さんに深呼吸を促し、腹部の緊張を和らげる

-

浣腸液の量を減らすことを検討する

-

腹部を時計回りに優しくマッサージして、ガスの移動を促す

-

腸管攣縮による痛み・不快感

原因: 腸の過敏反応や浣腸液の温度不適切による腸管の攣縮

対処法:

-

-

浣腸液の温度が適切か確認する(40〜41℃が理想)

-

腹部を温めて腸管の緊張を緩和する

-

膝を曲げて腹部の緊張を和らげる体位を取らせる

-

症状が強い場合は処置を中止し、医師に相談する

-

| 症状 | 考えられる原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 鋭い腹痛 | 腸管攣縮、直腸粘膜損傷 | 処置中止、医師に報告 |

| 鈍い腹痛・膨満感 | 浣腸液による腸管拡張 | 注入速度を遅くする、一時中断 |

| 肛門部の痛み | カテーテル挿入による刺激、痔核 | 潤滑剤の追加、角度調整 |

| 全身的な不快感 | 迷走神経反射の前兆 | 処置中止、バイタルサイン測定 |

浣腸中に患者さんが強い痛みを訴えた場合は、直腸粘膜損傷や直腸穿孔の可能性も考慮し、すぐに処置を中止して医師に報告することが重要です。

不快感を軽減する声かけとポジショニング

適切な声かけとポジショニングは、患者さんの不快感を大幅に軽減することができます。

効果的な声かけ

-

「今からゆっくり入れていきますね」と事前に伝える

-

「少し違和感があるかもしれませんが、深呼吸してリラックスしてください」

-

「痛みや不快感があればすぐに教えてください」

-

「順調ですよ、あと少しで終わりますから」と安心感を与える

-

「お腹に力を入れないでください」と緊張を和らげる声かけをする

不快感を軽減するポジショニング

-

左側臥位で上側の膝を軽く曲げる(シムス位)

-

腰部にクッションを入れて骨盤の角度を調整する

-

肩の力を抜いてリラックスできる姿勢を保つ

-

頭部を少し高くして呼吸がしやすいようにする

-

プライバシーを保護するために適切なドレープを使用する

患者さんの表情や反応を常に観察し、不快感が強い場合は一時中断するなど、柔軟に対応することが大切です。

また、処置後は患者さんの状態を確認し、腹痛や不快感が持続する場合は適切なフォローアップを行いましょう。

浣腸拒否への対応:患者の心理的抵抗を減らす工夫 🤝

浣腸は羞恥心を伴う処置であるため、患者さんが拒否することも少なくありません。

患者さんの心理的抵抗を理解し、適切に対応することが重要です。

羞恥心への配慮:プライバシー保護の実践テクニック

患者さんの羞恥心に配慮したプライバシー保護は、浣腸実施時の基本です。

プライバシー保護の実践テクニック

-

カーテンやスクリーンを適切に使用し、視線を遮断する 🚪

-

必要最小限の露出で済むよう工夫する(下半身のみの露出など)

-

処置に関係のない人の出入りを制限する

-

同性の看護師が実施できるよう配慮する

-

声のトーンを下げて説明し、周囲に聞こえないようにする

-

処置中は不必要な会話を避ける

-

排便音や臭いに配慮し、換気や消臭対策を行う

-

失禁に備えてタオルなどを準備しておく

特に病室での実施の場合は、同室者への配慮も重要です。

可能であれば処置室や個室を使用することも検討しましょう。

また、患者さんの体位変換時には露出を最小限にするよう、バスタオルなどで覆うことも大切です。

説明の工夫:理解と協力を得るためのコミュニケーション術

患者さんの理解と協力を得るためには、適切な説明とコミュニケーションが不可欠です。

効果的な説明のポイント

-

浣腸の必要性と期待される効果を具体的に説明する

-

処置の流れを簡潔に説明し、心理的準備を促す

-

患者さんの質問や不安に丁寧に答える

-

過去の浣腸経験を聞き、不安や懸念点を把握する

-

処置中に起こりうる感覚(違和感や便意など)を事前に説明する

-

患者さんのペースを尊重し、強制しない姿勢を示す

協力を得るためのコミュニケーション術

-

「○○さんの体調改善のために必要な処置です」と目的を明確に伝える

-

「以前、便秘で辛い思いをされていましたよね」と患者さんの状況に寄り添う

-

「この処置で楽になることが多いです」とポジティブな面を強調する

-

「短時間で終わりますので、ご協力いただけますか?」と協力を依頼する

-

「どうすれば安心して受けていただけますか?」と患者さんの希望を確認する

浣腸を拒否する患者さんに対しては、無理強いせず、なぜ拒否するのかを理解することが大切です。

過去のトラウマや誤解がある場合は、それに対応した説明や配慮が必要です。

また、浣腸以外の排便コントロール方法(坐薬、内服薬など)も検討し、患者さんと相談しながら最適な方法を選択しましょう。

浣腸実施時のトラブルは予測して対応することで、多くの場合防ぐことができます。

患者さんの安全と尊厳を守りながら、効果的な浣腸を実施するために、これらの知識と技術を臨床現場で活かしていきましょう。

これまで解説してきた浣腸の注意点を踏まえ、安全な浣腸実施のためのチェックリストをまとめました。

このチェックリストを活用することで、浣腸による合併症を予防し、患者さんの安全を守ることができます。

実施前、実施中、実施後の各段階で確認すべきポイントを押さえて、安全で効果的な浣腸を実施しましょう。

浣腸実施前の確認は、安全な処置の第一歩です。

特に禁忌事項の確認と適切な物品・環境の準備は、合併症予防の基本となります。

浣腸の禁忌事項を見落とすと、重大な合併症につながる可能性があります。

以下の項目を必ず確認しましょう:

-

下部消化管手術直後(腸管吻合部の離開リスク)🚫

-

急性腹症(虫垂炎、腸閉塞、腸重積など)

-

直腸・肛門部の活動性炎症(潰瘍性大腸炎の急性期など)

-

直腸・肛門部の腫瘍や狭窄

-

肛門部の急性炎症(痔瘻、裂肛など)

-

心疾患(特に重度の心不全、不整脈)❤️

-

妊娠後期・分娩直後

-

脳圧亢進状態

-

直腸出血の既往

-

重度の痔核

見落としやすいポイントとして、以下の項目にも注意が必要です:

-

患者さんの過去の浣腸による合併症歴

-

最近の放射線治療歴(直腸粘膜が脆弱化している可能性)

-

血液凝固異常や抗凝固薬の使用状況

-

最近の排便状況(長期間の便秘は硬便による閉塞のリスク)

-

患者さんの認知状態(協力が得られるか)

これらの情報は、カルテだけでなく、患者さんや家族からの情報収集も重要です。特に在宅や施設からの入院患者さんの場合、排便状況の情報が不足していることがあるため、注意深く確認しましょう。

適切な物品と環境の準備は、安全な浣腸実施の基本です:

-

適切な種類・量の浣腸液(患者の年齢・状態に合わせて)💉

-

使い捨て手袋(2組以上)

-

潤滑剤(ワセリンなど)

-

肛門周囲を拭くためのティッシュペーパー

-

吸収性パッド(ベッドパッドなど)

-

汚物処理用のビニール袋

-

温度計(浣腸液の温度確認用)🌡️

-

タオル(患者の体位保持用)

-

プライバシー保護用のスクリーンやカーテン

-

必要に応じて追加の物品(便器、おむつなど)

-

プライバシーが確保できる環境か

-

室温は適切か(寒すぎると患者が緊張する)

-

十分な照明があるか(肛門部の視認性確保)

-

ベッドの高さは適切か(実施者の腰への負担軽減)

-

緊急時に医師や他のスタッフを呼べる環境か

浣腸液の準備では、特に温度管理に注意が必要です。40〜41℃が適温とされていますが、湯煎時間や室温によって変化するため、必ず実施直前に温度を確認しましょう。また、カテーテルの先端に損傷がないかも確認することが重要です。

浣腸実施中は、カテーテル挿入時と浣腸液注入時の両方で注意深い観察と適切な技術が求められます。

カテーテル挿入時に守るべき5つの基本ルールは以下の通りです:

🛌

-

-

立位や座位での実施は直腸穿孔のリスクが高いため絶対に避ける

-

左側臥位が困難な場合は、右側臥位など安全な代替体位を検討する

-

📏

-

-

成人の場合、5〜6cm以上の挿入は直腸穿孔のリスクが高まる

-

高齢者ではさらに短く(4cm程度)設定する

-

挿入前にカテーテルにマーキングやストッパーを設定しておく

-

↗️

-

-

肛門から約2〜3cmは後方(尾骨方向)に向けて挿入

-

その後、前方(臍方向)に向けて角度を変える

-

解剖学的な直腸の走行に沿った挿入を心がける

-

🛑

-

-

抵抗を感じたらいったん引き戻し、角度を調整して再挿入を試みる

-

強い抵抗がある場合は中止し、医師に相談する

-

患者が強い痛みを訴えた場合はすぐに中止する

-

💦

-

-

カテーテル先端に適量の潤滑剤を塗布する

-

浣腸液の出口を塞がないよう注意する

-

挿入時の摩擦を最小限に抑え、粘膜損傷を防ぐ

-

これらのルールを守ることで、直腸穿孔や粘膜損傷などの重大な合併症のリスクを大幅に減らすことができます。

特に立位での浣腸は、患者さんから希望があっても安全性を優先し、必ず臥位で実施することが重要です。

浣腸液注入中は、以下のポイントを注意深く観察しましょう:

-

患者の表情や反応(痛みや不快感のサイン)😣

-

腹部の状態(膨満感、硬さの変化)

-

バイタルサインの変化(特に脈拍数と血圧)

-

冷汗や顔面蒼白(迷走神経反射のサイン)

-

出血の有無

| 危険信号 | 考えられる問題 | 対応 |

|---|---|---|

| 急激な腹痛 | 直腸粘膜損傷、穿孔 | 直ちに中止、医師に報告 |

| 出血 | 粘膜損傷 | 中止、出血量を確認、医師に報告 |

| 顔面蒼白、冷汗 | 迷走神経反射 | 中止、仰臥位にする、バイタルサイン測定 |

| 血圧低下、徐脈 | ショック状態 | 中止、救急対応、医師に緊急報告 |

| 強い抵抗感 | 挿入不良、便塊閉塞 | 中止、再評価 |

注入速度も重要なポイントです。60mLの浣腸液は約15〜20秒かけてゆっくり注入し、患者さんの状態を見ながら調整しましょう。

注入が速すぎると腹痛や迷走神経反射のリスクが高まります。

患者さんが「お腹が痛い」「気分が悪い」などと訴えた場合は、一時中断して状態を確認し、必要に応じて中止することが大切です。

安全を最優先に考え、少しでも異常を感じたら躊躇せず処置を中断しましょう。

浣腸実施後も継続的な観察が重要です。

短期的な観察と長期的な観察の両方を行い、合併症の早期発見に努めましょう。

浣腸実施直後から2時間以内は、以下の項目を注意深く観察しましょう:

-

排便の有無と時間(浣腸後30分以内に排便がない場合は要注意)

-

排便量と性状(ブリストルスケールで評価)💩

-

便に混入物(血液、粘液など)がないか

-

排便後の腹部状態(膨満感の改善など)

-

血圧、脈拍、呼吸数の変化

-

体温(上昇傾向は感染のサイン)

-

意識レベル、顔色

-

冷汗や倦怠感の有無

-

肛門部の出血や腫脹

-

肛門周囲の発赤や熱感

-

会陰部の痛みの訴え

-

腹痛の有無と程度

-

腹部膨満感

-

腸蠕動音の聴取

これらの観察項目は、浣腸実施直後、30分後、1時間後、2時間後と定期的に確認することが理想的です。

特に高リスク患者(高齢者、意識レベル低下患者など)では、より頻回な観察が必要です。

浣腸実施後24時間以内は、以下の項目を継続的に観察しましょう:

-

発熱(38℃以上は感染のサイン)🌡️

-

持続する腹痛や増強する腹痛

-

腹部膨満感の悪化

-

排便習慣の変化

-

食欲不振

-

倦怠感の増強

-

活動性の低下

-

意識レベルの変化

-

その後の排便状況(下痢や便秘の出現)

-

血尿の有無(溶血の兆候)

-

排尿困難(骨盤内の炎症による影響の可能性)

-

肛門部の痛みや不快感の持続

-

会陰部の腫脹や発赤の進行

-

分泌物の性状変化

浣腸後の合併症は、実施直後だけでなく数時間から数日後に発症することもあります。

特に直腸穿孔による腹膜炎などの重篤な合併症は、症状が徐々に進行することがあるため、継続的な観察が重要です。

観察結果は必ず記録に残し、次回の浣腸実施時の参考にするとともに、シフト交代時には確実に申し送りを行いましょう。

また、異常所見があれば速やかに医師に報告し、適切な対応を取ることが重要です。

これらのチェックリストを活用することで、浣腸による合併症を予防し、早期発見することができます。

患者さんの安全を守るために、浣腸実施の前・中・後の各段階で適切な確認と観察を行いましょう😊