「浣腸の手順ってどうやるの?安全に使うための注意点も知りたいです。便秘で困っている患者さんに適切なケアをしたいけど、具体的な方法がわからなくて不安です…😥」

そんなお悩み抱えていませんか?

この記事では、浣腸の具体的な手順をわかりやすく解説し、安全に使用するための注意点を詳しくお伝えします。

さらに、患者さんの羞恥心や苦痛を軽減するための工夫もご紹介します。看護師として自信を持って浣腸ケアを行えるようになる内容です✨

この記事で分かること一覧

- 浣腸の基本的な手順

- グリセリン浣腸を安全に使用するためのポイント

- 看護師が知っておくべき注意点やコツ

浣腸の基本とは?初心者でもわかる基礎知識✨

浣腸は、便秘や腸内の検査・手術前の準備として広く使用される医療技術です。

初心者の看護師さんにとっては、浣腸の目的や種類を理解することが、患者さんに安全で快適なケアを提供する第一歩です。

ここでは、浣腸の基本的な知識をわかりやすく解説します❤

浣腸の目的|なぜ必要なのか?

浣腸は、以下の目的で使用されます:

| 目的 | 詳細 |

|---|---|

| 便秘の解消 | 直腸内の便を柔らかくし、腸壁を刺激して排便を促します。 |

| 腸内の検査・手術前準備 | 腸内を清潔に保つことで、術野の汚染や術後感染を防ぎます。 |

| 診断目的 | 腹痛の原因を特定するために使用されることがあります(例:腸重積症の診断)。 |

| 排便・排ガスの促進 | 腸の蠕動運動を活発にし、腸内のガスや便を排出します。 |

浣腸は、患者さんの状態に応じて適切に使用することが重要です。

例えば、便秘が原因で腹痛がある場合、浣腸を行うことで症状が改善することがあります。

また、手術前の準備として浣腸を行うことで、術後のリスクを軽減する効果も期待できます。

浣腸の種類|グリセリン浣腸とその他の方法

浣腸にはいくつかの種類があり、目的や患者さんの状態に応じて選択されます:

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| グリセリン浣腸 | 最も一般的な浣腸で、50%グリセリン液を使用。腸壁を刺激し、便を柔らかくする効果があります。 |

| 水浣腸 | 温水を使用して腸内を洗浄。主に手術前や検査前に使用されます。 |

| 油浣腸 | オリーブオイルやワセリンを使用。便を滑りやすくする効果があり、硬便の患者さんに適しています。 |

| 薬剤浣腸 | 特定の薬剤を使用して腸内を刺激。便秘治療や腸内の検査目的で使用されます。 |

グリセリン浣腸は、臨床で最も使用される浣腸であり、便秘解消や術前準備に適しています。

一方、水浣腸や油浣腸は、患者さんの状態や目的に応じて選択されることが多いです。

浣腸の種類を理解し、適切に選択することで、患者さんにより良いケアを提供できます❤

浣腸の手順を徹底解説!安全に行うためのポイント🛡️

浣腸は、患者さんの安全と快適さを確保しながら、正確に実施することが求められます。

ここでは、浣腸を行う前の準備から具体的な手順、注意点までを詳しく解説します❤

浣腸を行う前の準備|必要な物品と環境整備

浣腸を安全に行うためには、事前準備がとても大切です。

以下に必要な物品と環境整備のポイントをまとめました:

| 必要物品 | 用途 |

|---|---|

| グリセリン浣腸器 | 浣腸液を注入するための器具。 |

| 潤滑剤(ワセリン、オリーブオイルなど) | 挿入時の摩擦を軽減し、患者さんの不快感を和らげます。 |

| 処置用シーツ・防水シーツ | ベッドや衣類を汚さないために使用します。 |

| トイレットペーパー・不織布 | 処置後の清拭や衛生管理に使用します。 |

| 手袋 | 衛生を保ち、感染を防ぐために必須です。 |

| 温度計 | 浣腸液を適切な温度(約38~40℃)に調整するために使用します。 |

環境整備のポイント:

- プライバシーの確保:カーテンやスクリーンで仕切り、患者さんの羞恥心に配慮します。

- トイレに近い場所:処置後すぐに排便できるよう、トイレに近い環境を整えます。

- 温度管理:浣腸液は人肌程度に温めておくと、患者さんの負担を軽減できます。

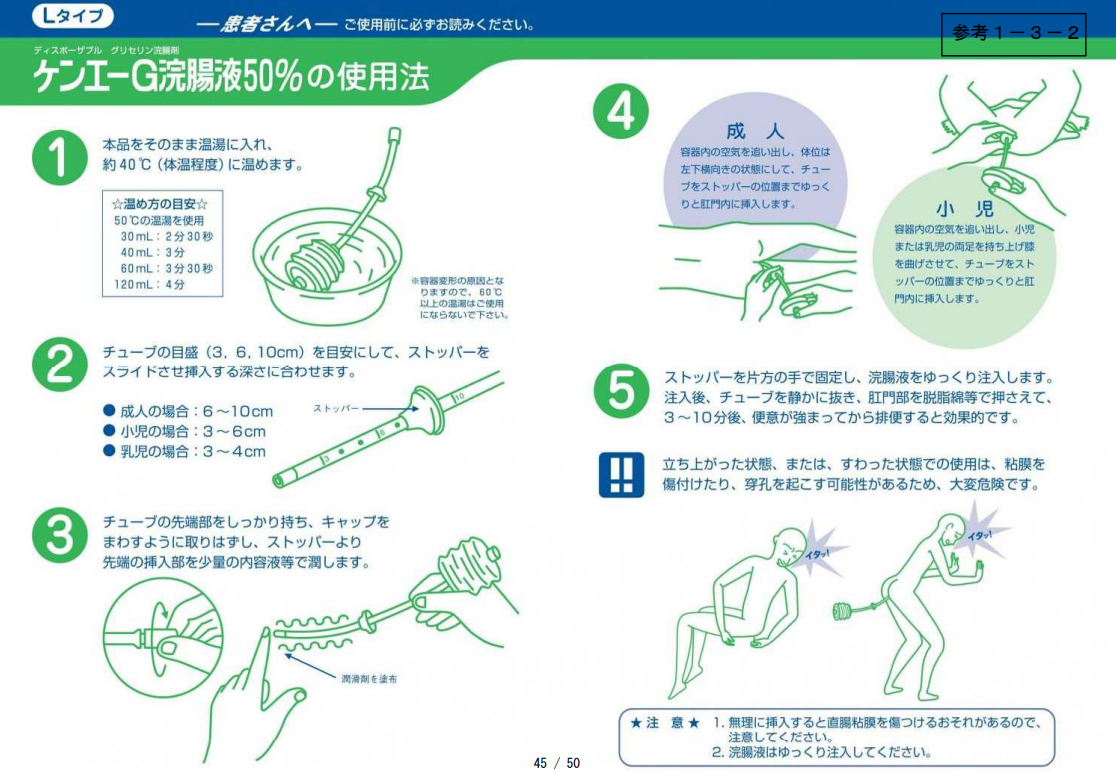

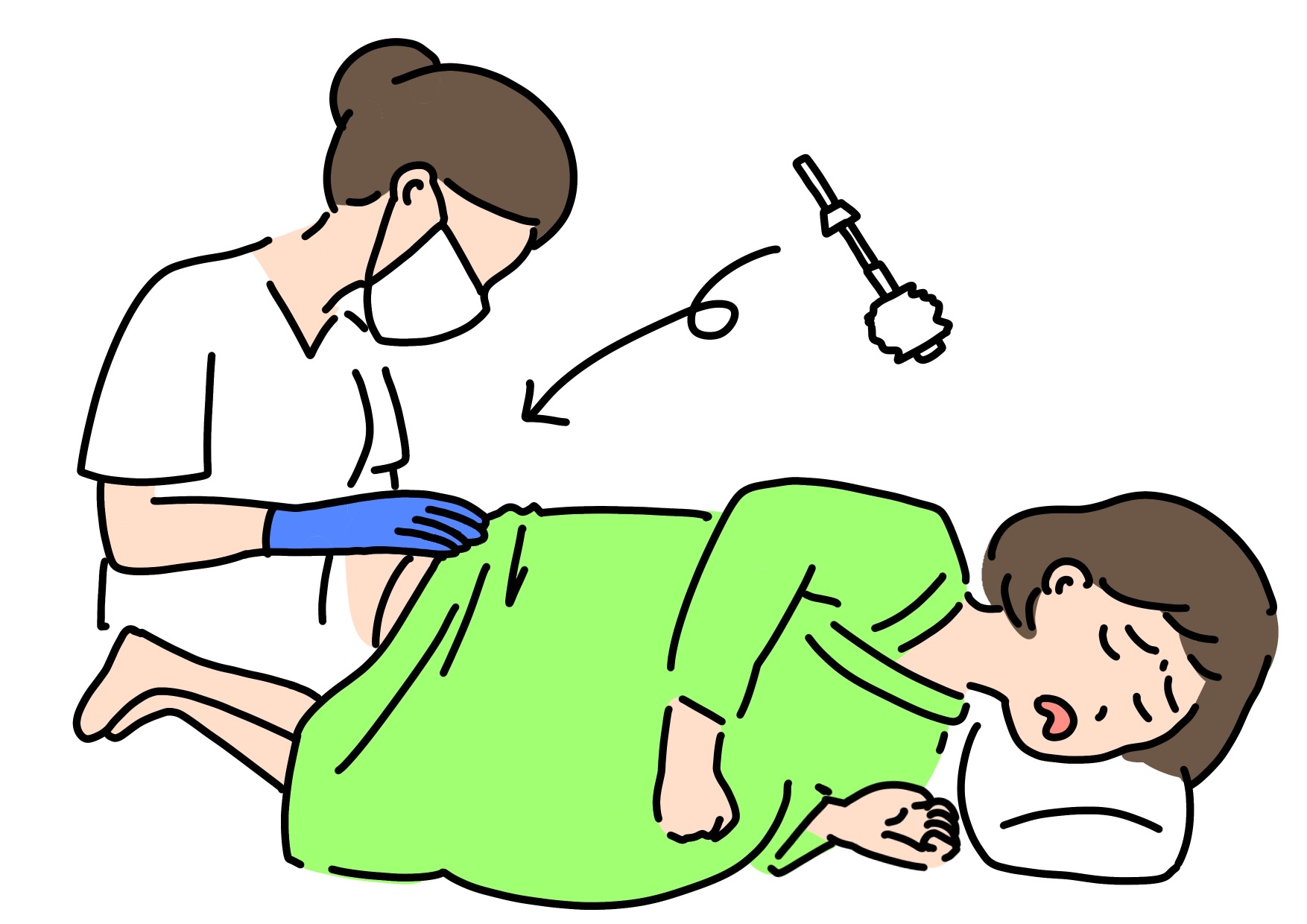

浣腸の具体的な手順|初心者でも安心のステップ解説

浣腸の手順は、以下のステップに沿って行います:

厚生労働省より引用

- 1.患者さんへの説明

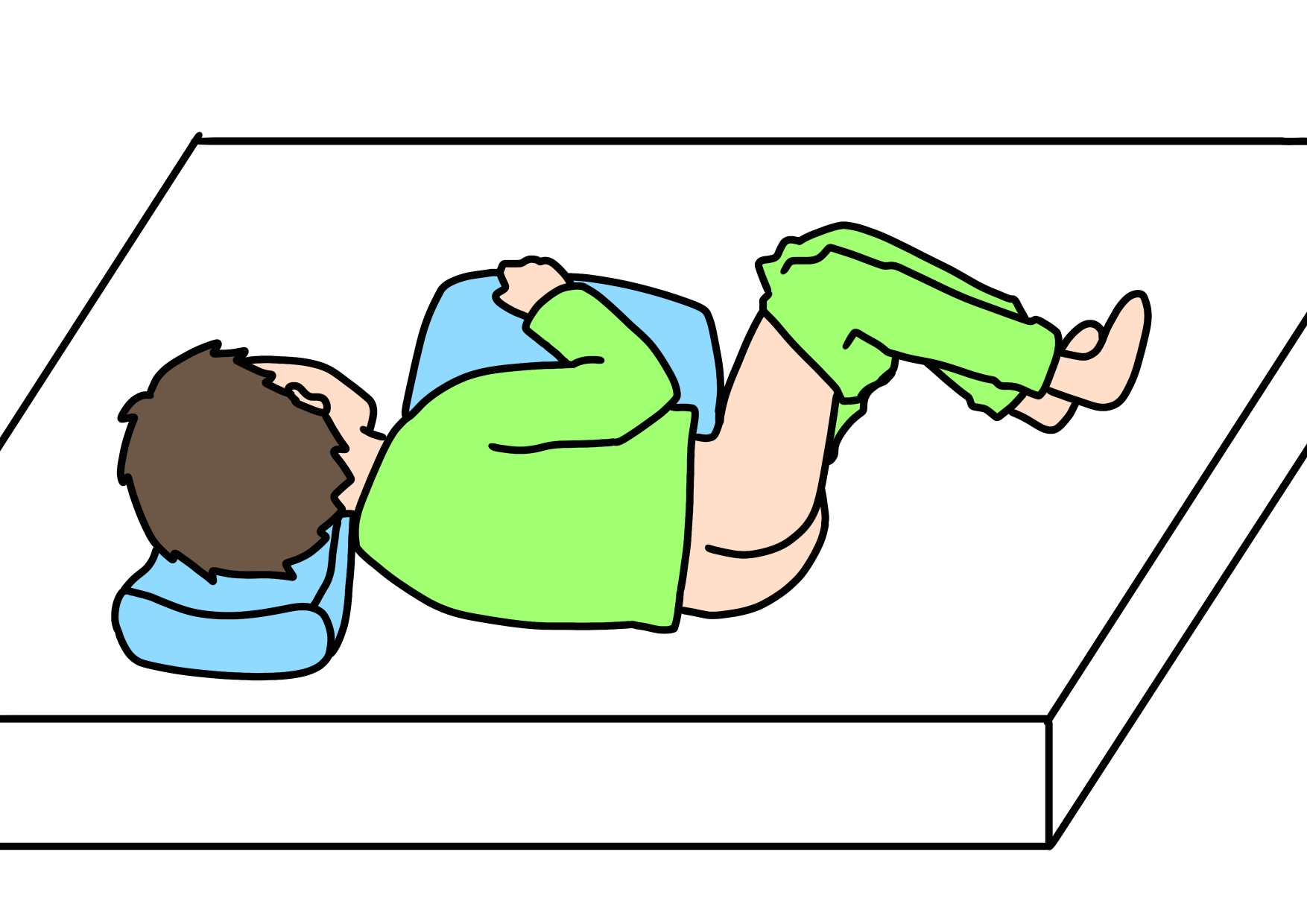

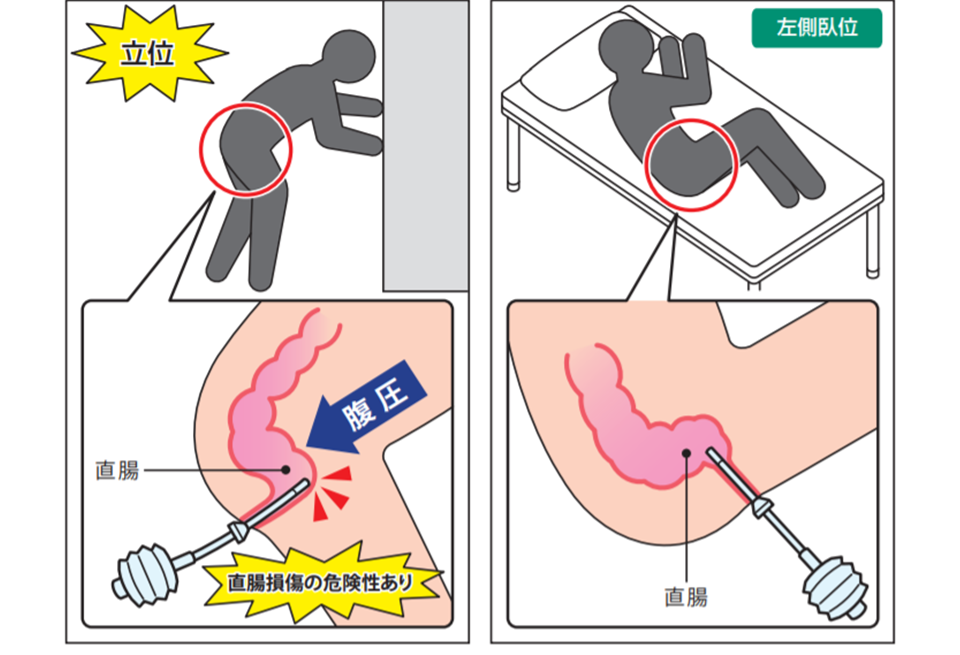

処置の目的や流れを丁寧に説明し、不安を和らげます。 - 2.体位の調整

患者さんを左側臥位にし、膝を軽く曲げた姿勢を取ります。この体位は、腸の構造に沿って浣腸液が入りやすくするためです。

3.浣腸器の準備

- 浣腸液を適温(38~40℃)に温めます。

- チューブの先端に潤滑剤を塗布し、挿入時の摩擦を軽減します。

4.チューブの挿入

- チューブを肛門にゆっくり挿入します。挿入時は患者さんに口呼吸を促し、肛門括約筋の緊張を和らげます。

- チューブを回転させながら挿入すると、スムーズに進められます。

- 挿入の長さは5~6センチが目安です。抵抗を感じたら引き戻しましょう。

直腸内にストッパーが残留する事故が起こっています!!(厚生労働省資料より)

5.浣腸液の注入

- 浣腸液を50mlあたり15秒の速度でゆっくり注入します。

- 注入後、チューブを抜き、肛門を軽く押さえながら液が漏れないようにします。

6.排便の促進

- 患者さんに数分間我慢してもらい、便意が強まったら排便してもらいます。

浣腸時の注意点|患者さんの羞恥心と苦痛を軽減する方法

浣腸は患者さんにとって羞恥心や不快感を伴う処置です。

以下のポイントを押さえて、患者さんの負担を軽減しましょう:

-

羞恥心への配慮

- カーテンやタオルで体を覆い、プライバシーを守ります。

- 処置中は患者さんに声をかけ、安心感を与えます。

-

苦痛の軽減

- 挿入時は無理に押し込まず、ゆっくりと進めます。

- チューブを回転させながら挿入することで、肛門括約筋の収縮を防ぎます。

-

安全管理

- 浣腸液の温度が適切であることを確認します(冷たすぎると腸壁が収縮し、熱すぎると粘膜を損傷する恐れがあります)。

- 挿入時に直腸穿孔を防ぐため、チューブを深く入れすぎないよう注意します。

これで浣腸の準備から実施、注意点までがわかりましたね!

患者さんに安心して処置を受けてもらえるよう、ぜひ実践してみてください❤

グリセリン浣腸の準備と必要物品リスト📋

グリセリン浣腸を安全かつスムーズに行うためには、事前準備がとても重要です。

ここでは、必要な物品のリストと浣腸液の温度管理について詳しく解説します。

看護師さんとして患者さんに安心感を与えながら、効率的に準備を進めましょう❤

必要な物品一覧|これだけは揃えよう

浣腸を行う際に必要な物品を以下の表にまとめました。

これらを事前に揃えておくことで、処置をスムーズに進めることができます。

| 物品名 | 用途 |

|---|---|

| グリセリン浣腸器 | 浣腸液を注入するための器具。 |

| 潤滑剤(ワセリン、オリーブオイルなど) | 挿入時の摩擦を軽減し、患者さんの不快感を和らげます。 |

| 処置用シーツ・防水シーツ | ベッドや衣類を汚さないために使用します。 |

| トイレットペーパー・不織布 | 処置後の清拭や衛生管理に使用します。 |

| 使い捨て手袋 | 衛生を保ち、感染を防ぐために必須です。 |

| 湯入りピッチャー | 浣腸液を適温に温めるために使用します。 |

| ガーゼ | 必要に応じて使用します(例:潤滑剤の塗布など)。 |

ポイント:

- 必要物品は患者さんの状態や環境に応じて追加することもあります(例:便器や尿器など)。

- 物品は処置前にすべて手の届く範囲に配置しておきましょう。

浣腸液の温度管理|適切な温度で安全に

浣腸液の温度は、患者さんの快適さと安全性に直結します。

適切な温度管理を行うことで、腸粘膜への刺激を最小限に抑え、処置をスムーズに進めることができます。

適切な温度とは?

- 浣腸液の温度は40~41℃が理想的です。

- 低すぎる場合:腸管の毛細血管が収縮し、血圧上昇や悪寒、腹痛を引き起こす可能性があります。

- 高すぎる場合:腸粘膜を損傷するリスクがあります(43℃以上は危険)。

温度管理の手順

-

温める方法

浣腸液を湯入りピッチャーに入れ、40℃前後に温めます。温度計を使用して正確に測定しましょう。 -

確認方法

温めた浣腸液を手首の内側に垂らし、体温より少し暖かい程度であることを確認します。 -

注意点

- 温めすぎた場合は冷ましてから使用してください。

- 室温で保管されている浣腸液は冷たすぎることがあるため、必ず温度調整を行いましょう。

浣腸時の体位とコツ|左側臥位が重要な理由🛏️

浣腸を行う際、患者さんを左側臥位にすることが基本です。

この体位は解剖学的な理由から最適とされ、浣腸液の流入をスムーズにし、安全性を高める効果があります。

ここでは、左側臥位のメリットと正しい体位の取り方について詳しく解説します❤

左側臥位のメリット|解剖学的な理由

左側臥位が推奨される理由は、腸の解剖学的な構造に基づいています。

以下にそのメリットをまとめました:

| メリット | 解説 |

|---|---|

| 腸の自然な走行に沿う | 腸は左上から右下へと走行しており、左側臥位を取ることで浣腸液が直腸からS状結腸、下行結腸へとスムーズに流れます。 |

| 肛門の視認性が向上 | 左側臥位では肛門が確認しやすく、チューブの挿入が安全かつ正確に行えます。 |

| 患者の緊張を軽減 | 臥位は立位に比べて肛門の緊張が低く、挿入時の摩擦や痛みを軽減します。 |

| 直腸穿孔のリスクを低減 | 立位ではチューブが直腸前壁にぶつかりやすく、粘膜損傷や穿孔のリスクが高まるため、左側臥位が安全です。 |

正しい体位の取り方|患者さんへの説明とサポート

患者さんに左側臥位を取ってもらう際は、適切な説明とサポートが重要です。

以下の手順を参考にしてください:

1.患者さんへの説明

浣腸の目的や体位の必要性をわかりやすく説明し、不安を取り除きます。

例:「浣腸液が腸にスムーズに流れるように、横向きになっていただきますね。」

2.体位の調整

- 左側臥位:患者さんの左側を下にして横向きになってもらいます。

- 膝の屈曲:膝を軽く抱える姿勢を取ることで、腸の走行に沿った自然な位置になります。

- 枕やクッションの使用:頭や膝の下に枕を置き、安楽な体位を確保します。

3.環境整備

- 防水シーツの配置:臀部の下に防水シーツを敷き、処置後の汚れを防ぎます。

- プライバシーの配慮:カーテンやタオルで体を覆い、羞恥心を軽減します。

4.挿入時のサポート

- チューブを挿入する際は、患者さんに口呼吸を促し、肛門括約筋の緊張を和らげます。

- 挿入後は浣腸液が漏れないよう、臀部を軽く押さえます。

浣腸後は我慢するべき?

浣腸後に腹痛や腹満感で排便をすぐにしたいという患者さんに遭遇したことはありませんか?

浣腸後は、便意を感じてもすぐに排泄せず、一定時間我慢することが推奨されています。

ただし、我慢の時間や程度には注意が必要です。

以下に詳しく解説しますね。

我慢する理由

-

浣腸液の効果を最大化するため

浣腸液は腸内で便を軟化させたり、腸を刺激して蠕動運動を促します。この効果を十分に発揮させるためには、浣腸液が腸内に留まる時間が必要です。一般的には 2~5分程度 我慢することが推奨されています。 -

浣腸液だけが排出されるのを防ぐため

浣腸後すぐに排泄すると、浣腸液のみが排出されてしまい、便が十分に軟化せず効果が半減する可能性があります.

我慢の注意点

-

無理をしないこと

我慢しすぎると、血圧の上昇や気分不快、腹痛などの症状が出ることがあります。特に高血圧や衰弱している患者さんの場合は、無理に我慢させることは禁忌です。 -

個人差を考慮する

我慢できる時間には個人差があります。健常者でも3分以上我慢できる人は少数であり、可能な範囲で我慢することが大切です。

推奨される我慢時間

| 我慢時間 | 理由 |

|---|---|

| 2~5分 | 浣腸液が腸内で便を軟化させ、蠕動運動を促す効果を発揮するため。 |

| 最大10分 | 個人差があるため、便意が強まるまで我慢することが推奨される場合もあります。 |

浣腸後は、便意を感じても 2~5分程度我慢する ことで浣腸液の効果を最大限に引き出すことができます。

ただし、無理をせず、患者さんの体調や状況に応じて柔軟に対応することが重要です。

特に高血圧や衰弱している方には、無理な我慢を避けるよう配慮してください❤

浣腸後の観察とケア|注意すべき症状と対処法👀

浣腸後は、患者さんの排便状況や体調をしっかり観察することが重要です。

便の性状や量を記録することで腸の状態を把握し、異常が見られた場合には迅速に対応する必要があります。

ここでは、観察ポイントと異常時の対処法について詳しく解説します❤

排便後の観察ポイント|便の性状や量を記録

浣腸後の排便は、腸の健康状態を知る重要な手がかりとなります。

以下の観察ポイントを押さえ、記録を残しましょう:

| 観察項目 | 内容 |

|---|---|

| 量 | 通常、成人の排便量は1日100~250g程度です。量が極端に少ない場合は腸の働きが不十分な可能性があります。 |

| 性状 | 正常な便は黄褐色の軟便です。硬便、水様便、泥状便などは異常の兆候です。 |

| 色 | 白色便(胆汁分泌低下)、タール様便(消化器上部出血)、血便(消化器下部出血)などは注意が必要です。 |

| 混入物 | 血液、粘液、未消化物が混じっている場合は速やかに医師に報告してください。 |

| におい | 異常に強い臭気は腸内環境の悪化を示す場合があります。 |

記録のポイント:

- ブリストルスケールを活用して便の性状を客観的に評価すると便利です。

- 排便日誌に記録を残し、患者さんの排便パターンを把握しましょう。

異常が見られた場合の対応|血便や腹痛への対処

浣腸後に異常が見られた場合は、迅速かつ適切な対応が求められます。

以下に具体的な対処法をまとめました:

血便が見られた場合

- 原因の可能性:痔、潰瘍性大腸炎、大腸がんなど。

- 対処法:

血便の色や量を観察し、記録します(鮮血便、タール様便など)。

患者さんに腹痛や体調の変化がないか確認します。

速やかに医師に報告し、必要に応じて消化器内科を受診します。

腹痛が見られた場合

- 原因の可能性:腸管刺激、腸閉塞、虚血性大腸炎など。

- 対処法:

痛みの程度や部位を確認します(激しい痛みの場合は緊急性が高い)。

患者さんのバイタルサインを測定し、異常がないか確認します。

必要に応じて腹部CT検査や血液検査を行い、原因を特定します.

その他の異常

- 吐き気や気持ち悪さ:浣腸液の副作用が原因の場合があります。患者さんを安静にさせ、症状が続く場合は医師に相談してください。

- 便秘や排便困難:腸の蠕動運動を促すため、腹部マッサージや水分補給を行います。

浣腸後の観察とケアは、患者さんの健康状態を守るために欠かせません。

異常が見られた場合は焦らず冷静に対応し、必要に応じて医療スタッフと連携してください❤

浣腸の禁忌とリスク|知っておきたい注意点⚠️

浣腸は便秘解消や排泄援助に役立つ一方で、適切に使用しないと重大なリスクを伴う可能性があります。

禁忌事項を理解し、リスク管理を徹底することで、安全かつ効果的な浣腸を実施することができます。

ここでは、浣腸を避けるべきケースとリスク管理のポイントについて詳しく解説します❤

浣腸を避けるべきケース|禁忌事項のリスト

浣腸は以下のケースでは禁忌とされ、使用を避けるべきです。

これらの状況では、浣腸が患者さんの健康状態を悪化させる可能性があります:

| 禁忌事項 | 理由 |

|---|---|

| 腸管穿孔の疑い | 浣腸液が腸管外に漏れ、腹膜炎を引き起こす可能性があります。 |

| 腸管内出血 | 浣腸液が吸収されることで溶血や腎不全を招く恐れがあります。 |

| 下部消化管手術直後 | 縫合部が解離し、術後の回復を妨げる可能性があります。 |

| 急性腹症(激しい腹痛や嘔吐) | 症状が悪化し、ショック状態を引き起こす可能性があります。 |

| 体力が著しく低下している場合 | 強制的な排便が血圧低下やショックを招く恐れがあります。 |

| 脳圧亢進 | 浣腸による怒責が頭蓋内圧をさらに増悪させる可能性があります。 |

| 重篤な心疾患 | 動脈瘤の破裂や血圧変動による心臓への負担が懸念されます。 |

注意:これらのケースでは、浣腸を行う前に医師の指示を仰ぎ、代替手段を検討してください。

浣腸のリスク管理|迷走神経反射や直腸穿孔を防ぐ

浣腸を安全に実施するためには、以下のリスク管理ポイントを押さえておく必要があります:

迷走神経反射への対策

- 原因:浣腸液の注入が腸壁を刺激し、迷走神経反射を引き起こすことで血圧低下やめまい、吐き気が生じることがあります。

- 対策:

浣腸液は適切な温度(人肌程度)に温めて使用し、冷たい液体による刺激を避けます。

注入速度をゆっくりとし、腸壁への過度な刺激を防ぎます。

注入後は患者さんのバイタルサインを観察し、異常がないか確認します。

直腸穿孔への対策

- 原因:ノズルの挿入が深すぎたり、強い力で押し込むことで腸壁を傷つける可能性があります。

- 対策:

ノズルの挿入距離を守ります(成人は5cm以下、小児は3~4cm)。

抵抗を感じた場合は無理に挿入せず、ノズルを少し引き抜いて再調整します。

防水シーツを使用し、処置後の汚れを防ぎながら安全に実施します。

その他のリスク

- 浣腸の常用:頻繁に浣腸を使用すると排便反射が低下し、自力排便が困難になる可能性があります。

- 患者の心理的負担:羞恥心や不安を軽減するため、プライバシーを配慮した環境を整えます。

浣腸は適切な手順とリスク管理を徹底することで、安全に実施することができます。

禁忌事項を理解し、患者さんの状態に合わせた対応を心がけてください❤

浣腸の正しい使い方で健康な毎日を✨

浣腸は便秘解消や排泄援助に役立つ便利な方法ですが、正しい手順と注意点を守ることが何よりも重要です。

適切な準備、体勢、薬液の温度管理を徹底することで、患者さんの負担を軽減し、安全に実施することができます。

この記事でご紹介したポイントを参考に、浣腸を安心して活用してください。

また、浣腸はあくまで一時的な対策であり、根本的な便秘解消には食生活や生活習慣の改善も欠かせません。

健康的な腸内環境を維持し、快適な毎日を過ごしましょう!✨