「内皮細胞ってよく聞くけど、実際どんな働きをしているの?」🤔

「動脈硬化や糖尿病の患者さんとどう関係するの?」

「看護の現場で、内皮機能障害をどう観察すればいいの?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?✨

この記事では

-

内皮細胞とは何か、上皮細胞との違い

-

内皮細胞の基本的な役割(血流調整・透過性・抗血栓作用など)

-

動脈硬化や糖尿病とどう関係するのか

-

看護で観察すべき内皮機能障害のサイン

-

ケアや予防につながるアプローチ

が分かりますよ♪

結論👉

内皮細胞は血管の恒常性を守る「門番」であり、その障害は動脈硬化や糖尿病の病態悪化に直結します。

看護師が観察ポイントや予防ケアを理解しておくことは、患者さんの血管を守るだけでなく、臨床判断力や教育の場面にも活かせる重要な知識です。

この記事では、内皮細胞の基礎から機能、病態との関連、そして看護で活かせる観察ポイントやケアの工夫までをやさしく解説していきます💡

🧬 内皮細胞ってなに?看護で役立つ基礎をやさしく解説

内皮細胞の定義とは?上皮細胞とのちがい

内皮細胞とは、血管やリンパ管の内側を一層で覆っている細胞のことを指します。

血液やリンパ液と直接接しているため、物質のやり取りや血流の調整など、とても重要な役割を担っています。

似た名前で「上皮細胞」がありますが、ここはよく混同されやすいポイントです。

| 項目 | 内皮細胞 | 上皮細胞 |

|---|---|---|

| 位置 | 血管やリンパ管の内側 | 皮膚、消化管、呼吸器などの表面 |

| 構造 | 単層の扁平細胞 | 単層または多層の細胞 |

| 主な役割 | 血流調整・抗血栓作用・物質交換 | 外界からの防御・吸収・分泌 |

👉 このように、内皮細胞は「血管の健康を守る門番」のような存在であり、上皮細胞とは役割も構造も異なります。

看護の現場で患者さんの循環状態を観察するときに、両者の違いを理解しておくと病態理解がぐっと深まりますよ。

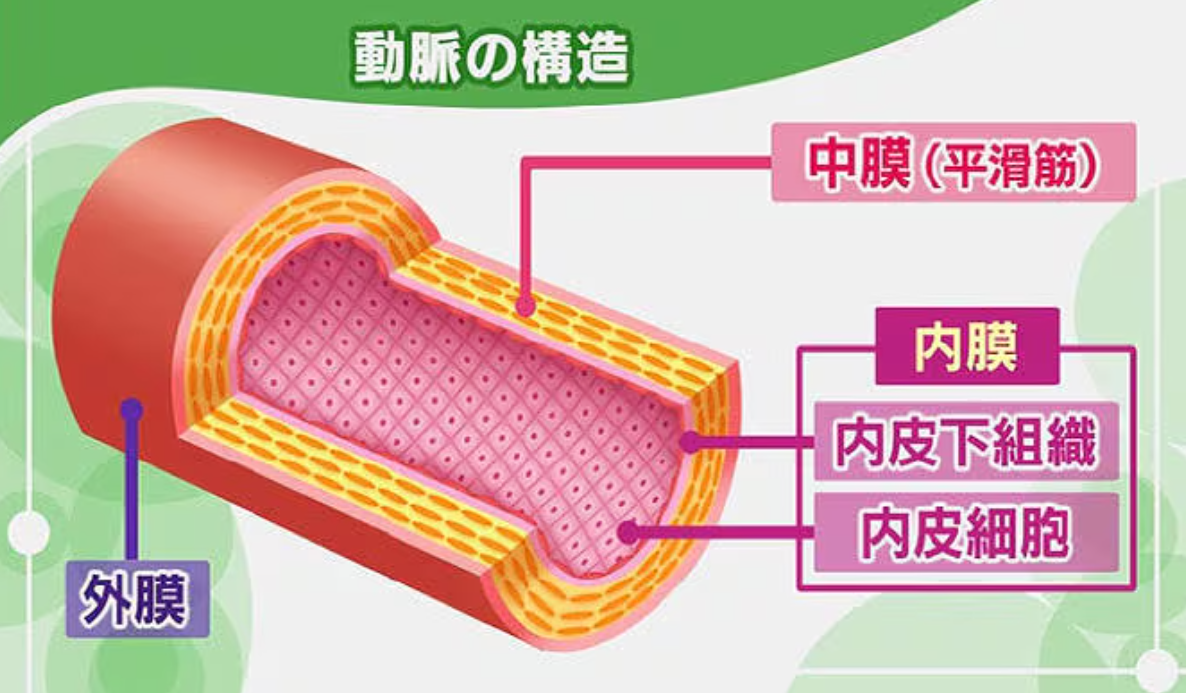

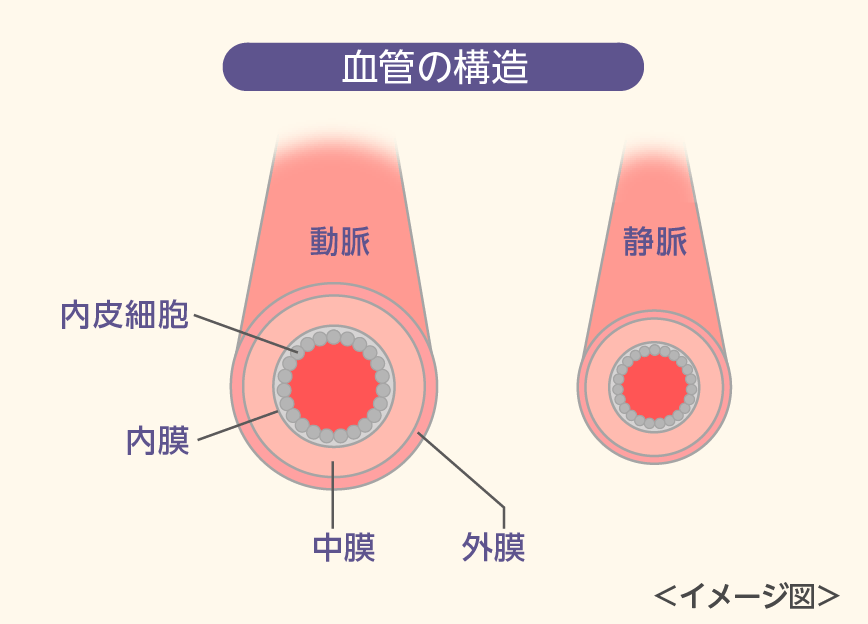

どこにあるの?血管・リンパ管との関係

内皮細胞は、全身の血管とリンパ管の内腔をびっしりと覆っています。

-

血管内皮細胞:動脈・静脈・毛細血管すべてに存在し、血流や血栓形成をコントロール

-

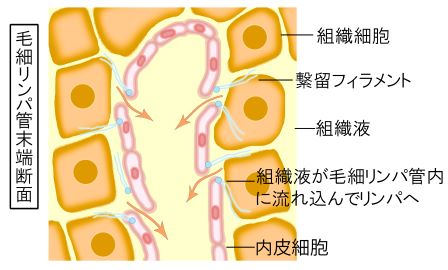

リンパ管内皮細胞:リンパ液の流れを調整し、免疫応答にも関与

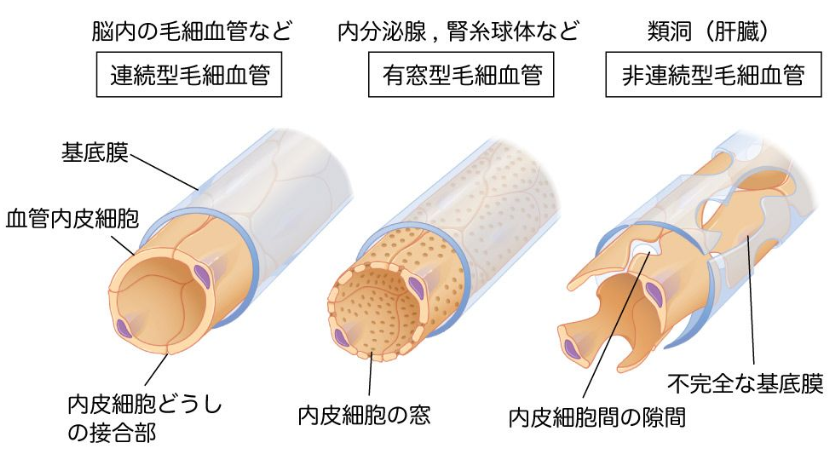

さらに、毛細血管の種類によっても特徴が変わります。

| 毛細血管の種類 | 内皮細胞の特徴 | 代表する部位 |

|---|---|---|

| 連続型 | しっかり密着、透過性が低い | 脳、筋肉 |

| 有窓型 | 小さな孔があり、物質交換しやすい | 腎臓、腸管 |

| 不連続型 | 内皮にすき間あり、細胞も通過可能 | 肝臓、脾臓 |

👉 こうした構造の違いが、それぞれの臓器での働きの差につながっています。

たとえば腎臓の糸球体では有窓型内皮細胞のおかげで濾過がスムーズに行われるんですね。

看護師さんが患者さんをケアするとき、「なぜここで血流障害が起こりやすいのか」「糖尿病で血管が傷みやすいのはなぜか」と考えるヒントになるのが、この内皮細胞の構造と分布なんです。

💡 内皮細胞の形と種類|血管とリンパのちがいもチェック

血管内皮細胞とリンパ管内皮細胞

内皮細胞は大きく 「血管内皮細胞」 と 「リンパ管内皮細胞」 に分けられます。

-

血管内皮細胞

血液と直接触れ合い、血流の調整・血栓の予防・物質のやり取りを担います。

心臓から全身に血液を送る動脈、戻ってくる静脈、栄養や酸素を交換する毛細血管のすべてに存在します。

-

リンパ管内皮細胞

リンパ液の流れを調整し、免疫系とも深く関わっています。

感染防御や老廃物の排出に重要な役割を果たします。

👉 看護師としては「血管=循環」「リンパ=免疫・排泄」とイメージしておくと整理しやすいですよ。

形態の種類(連続型・有窓型・不連続型)

血管内皮細胞は毛細血管のタイプによって形態が異なり、それぞれ役割も違います。

| 種類 | 特徴 | 主な部位 | 看護で注目すべき点 |

|---|---|---|---|

| 連続型 | 細胞が密着し隙間が少ない。透過性が低い | 脳・筋肉 | 脳血管障害や虚血性疾患で重要 |

| 有窓型 | 細胞に小さな孔(窓)がある。物質交換が活発 | 腎臓・小腸 | 腎機能障害・吸収不良との関連 |

| 不連続型 | 細胞の間に大きなすき間あり。細胞も通過できる | 肝臓・脾臓・骨髄 | 肝疾患や造血機能と密接に関係 |

👉 例えば、肝硬変の患者さんでは「不連続型」の内皮細胞が障害されやすく、解毒や蛋白合成に影響が出ます。

こうした形態の特徴を理解しておくと、病態と観察所見のつながりがイメージしやすくなります。

臨床で知っておくべき特徴

-

血管内皮は全身に存在するため、障害が起きると全身の血流や臓器機能に影響が及ぶ

-

部位によって透過性や機能が違うため、症状の出方も臓器ごとに異なる

-

看護師は「どの部位でどんな内皮があるのか」を意識して観察することが重要

看護の現場で「なぜこの臓器で症状が出るのか?」を理解するには、内皮細胞の種類を押さえておくことがカギになりますよ🔑✨

🔑 内皮細胞の大事な働き|血流・透過性・抗血栓作用

血管拡張・収縮をコントロールする役割

内皮細胞は、血管を「広げる」「縮める」どちらの働きも調整しています。

-

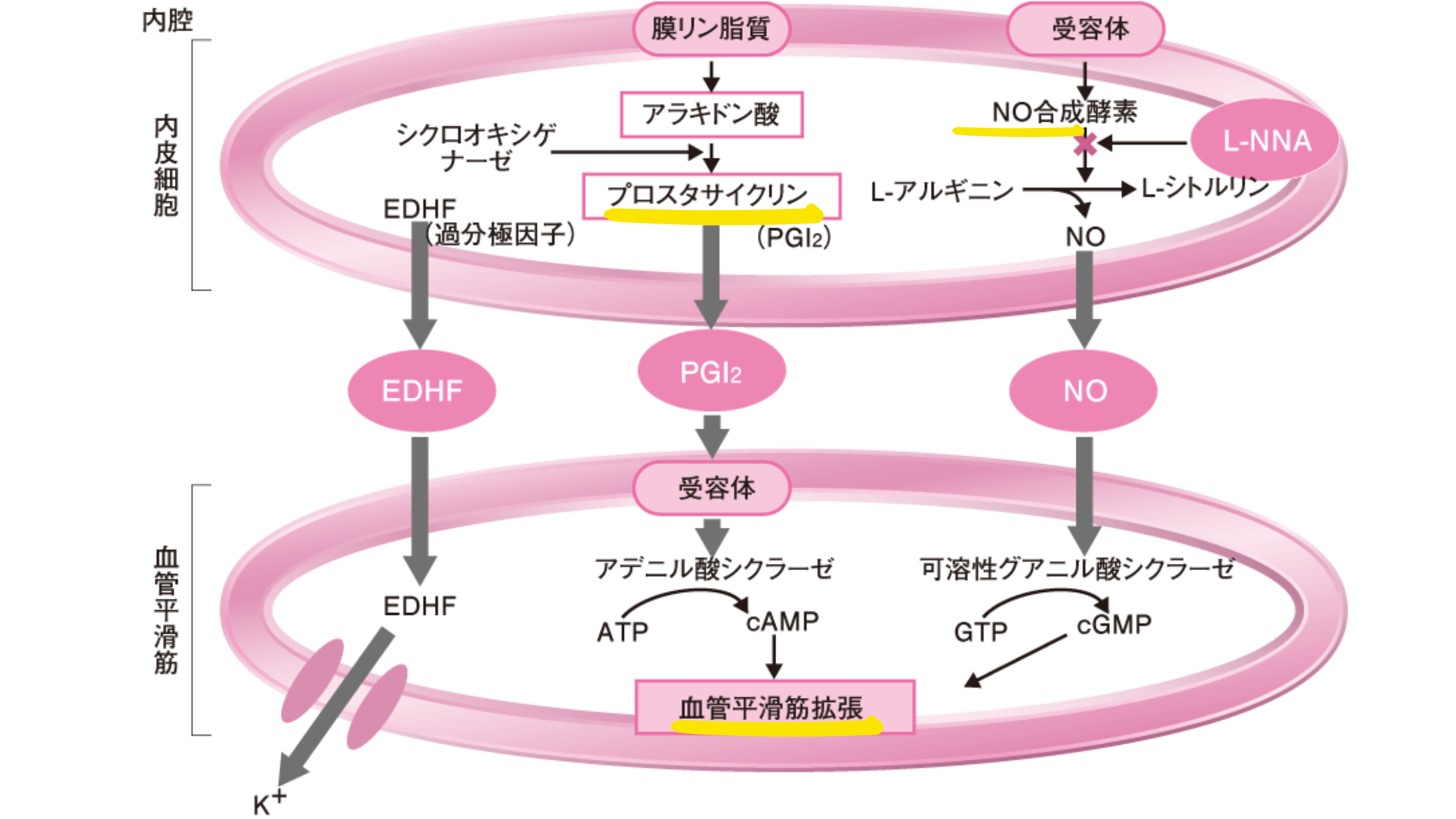

血管拡張因子:

代表的なのは NO(一酸化窒素) や プロスタサイクリン。

血管平滑筋を弛緩させ、血流をスムーズにします。

-

血管収縮因子:

エンドセリン が代表で、強力に血管を縮めます。

👉 バランスが崩れると高血圧や末梢循環障害のリスクになります。

看護師が血圧・皮膚の色・末梢温などを観察する際、この「内皮による調節機能」をイメージしておくと理解が深まります。

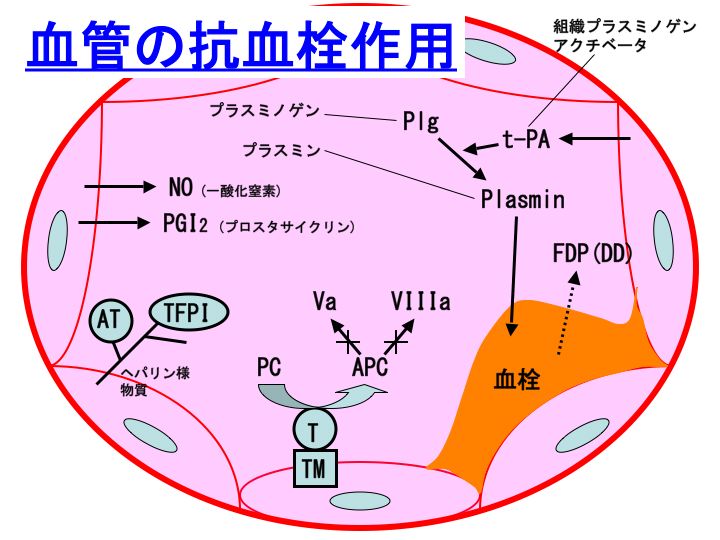

抗血栓・抗炎症作用で血管を守る

血液が常に流れているにもかかわらず、通常は血管内に血栓ができないのは 内皮細胞のおかげ です。

-

抗血栓作用:

プロスタサイクリンやNOが血小板の凝集を防止。

さらに tPA(組織プラスミノーゲンアクチベーター) により血栓を溶かす働きもあります。

-

抗炎症作用:炎症性サイトカインを抑えたり、免疫細胞の過剰な接着を防ぐ働きがあります。

👉内皮細胞がダメージを受けると血栓ができやすくなり、動脈硬化や梗塞につながります。

現場でDVT予防や抗血小板薬の効果を考えるとき、内皮の役割を理解しておくことが重要です。

物質交換や透過性の調整

毛細血管レベルでは、内皮細胞が栄養や酸素、老廃物のやり取りを調整しています。

-

連続型:厳密なバリア機能(脳血管関門など)

-

有窓型:小さな孔から水分や小分子を効率的に交換(腎臓・小腸)

-

不連続型:大きな分子や細胞まで通過(肝臓・脾臓)

👉 たとえば低アルブミン血症で浮腫が出るのは、内皮細胞の透過性と血管内外の浸透圧バランスの影響です。

看護師が「浮腫」「出血傾向」「感染リスク」を観察する背景には、この内皮の透過性が深く関わっています。

まとめ

内皮細胞は

-

血管を広げたり縮めたりして血流を調整

-

血栓や炎症から血管を守る

-

酸素・栄養・老廃物のやり取りを調整

という多機能な「血管の守護者」です✨

この働きが崩れると、循環器疾患や生活習慣病に直結するため、看護での観察やケアに直結する知識なんです。

⚠️ 内皮細胞が壊れるとどうなる?動脈硬化や糖尿病との関係

内皮機能障害が起こる原因(高血圧・糖尿病・喫煙など)

内皮細胞はとてもデリケートで、さまざまな要因で傷つきやすいのが特徴です。

主な原因には次のようなものがあります。

-

高血圧:強い血流の圧力が続くことで、内皮に物理的ストレスがかかる

-

糖尿病:高血糖により産生されるAGEs(終末糖化産物)が内皮を障害する

-

脂質異常症:酸化LDLが内皮細胞に蓄積して炎症を引き起こす

-

喫煙:一酸化炭素や活性酸素が内皮を直接傷害

-

慢性炎症や感染:炎症性サイトカインが内皮を刺激し、バリア機能を低下させる

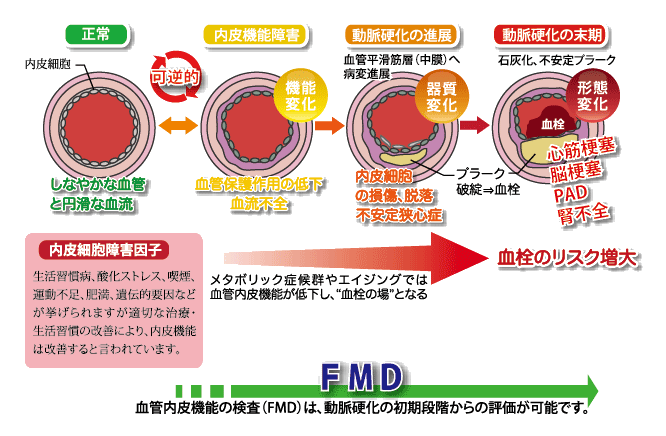

👉 こうした要因が重なることで、「内皮機能障害」と呼ばれる状態に進んでいきます。

動脈硬化や血栓症とのつながり

内皮細胞が障害されると、次のような悪循環が始まります。

-

抗血栓作用の低下 → 血小板が活性化しやすくなり、血栓が形成されやすい

-

透過性の亢進 → LDLコレステロールが血管内皮下に入り込みやすくなる

-

炎症反応の亢進 → マクロファージや単球が集まり、プラーク形成へ進展

結果として、動脈硬化や血栓症 に直結します。

これが心筋梗塞や脳梗塞のリスクを大きく高めるメカニズムです。

👉 看護の現場で患者さんの「四肢冷感」「歩行時の疼痛」「皮膚潰瘍」などを観察するとき、その背景に「内皮障害から始まった動脈硬化の進展」があることを意識すると理解が深まります。

生活習慣病と内皮細胞のダメージ

特に糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病は、内皮細胞の“慢性的なダメージ” をもたらします。

-

糖尿病 → 血糖コントロール不良によりAGEsが蓄積、NO産生低下

-

高血圧 → 血流ストレスでエンドセリン過剰産生、血管収縮が優位に

-

脂質異常症 → 酸化LDLがプラーク形成を加速

👉 こうした状態が長く続くことで「サイレントキラー」と呼ばれる疾患が進行します。

まとめ

内皮細胞が壊れると…

-

血管の弾力性が失われる

-

血栓やプラークが形成される

-

動脈硬化や糖尿病合併症が進む

つまり、内皮障害は生活習慣病や循環器疾患の根本にある重要な病態なんです。

看護師にとっては、患者さんのライフスタイルや基礎疾患を把握して「内皮に負担をかけていないか?」を考える視点が欠かせません。

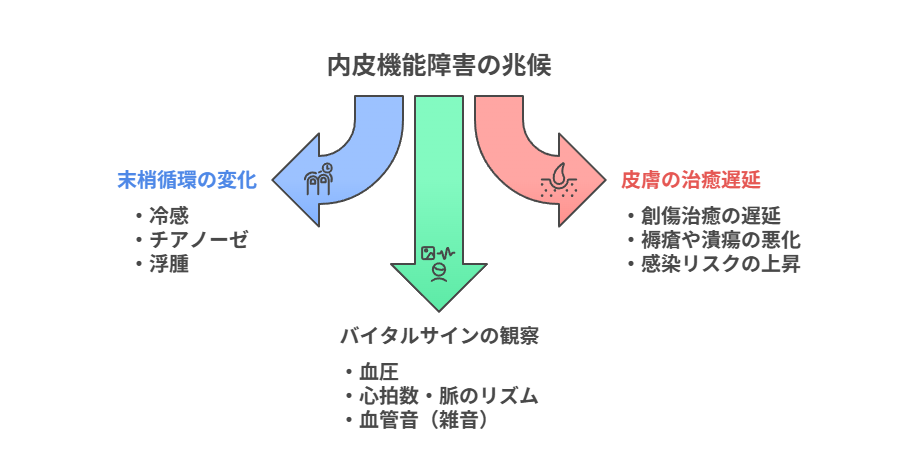

👀 看護でみる観察ポイント|内皮機能障害のサインを見逃さない

末梢循環の変化(冷感・チアノーゼ・浮腫)

内皮機能障害は、まず 末梢の循環状態 に表れやすいです。

-

冷感:血管が収縮しやすくなり、手足の温度が下がる

-

チアノーゼ:酸素供給が不十分で皮膚や粘膜が青紫色になる

-

浮腫:透過性が亢進し、血管外に水分が漏れやすくなる

👉 四肢を触ったときの温度や色調の変化は、内皮障害の早期サインになることがあります。

皮膚や創部の治癒遅延

血管内皮が正常に機能していないと、酸素や栄養の供給が滞ります。その結果…

-

創傷治癒の遅延

-

褥瘡や潰瘍の悪化

-

感染リスクの上昇

👉 糖尿病や動脈硬化を持つ患者さんで「なかなか傷が治らない」とき、その背景には内皮細胞の障害があると考えると理解がつながります。

バイタルサイン・血管音などの観察

看護師が日常的に測定しているバイタルサインにもヒントが隠れています。

-

血圧:内皮障害で血管収縮が優位になると高血圧に

-

心拍数・脈のリズム:血流障害で不整脈や末梢拍動の減弱がみられることも

-

血管音(雑音):血管の狭窄が進んだ場合に聴取できる

👉 バイタルを「数値」だけでなく「内皮の働きと関連づけて」解釈できると、臨床判断の精度がぐっと上がります。

まとめ

看護で観察すべきサインは、

-

末梢の色・温度・浮腫

-

創傷の治癒状況

-

バイタルや血管音の変化

といった日常のケアの中で気づけるものばかりです。

「この症状の背景に内皮障害があるかもしれない」 という視点を持つことが、早期発見や重症化予防につながります👩⚕️✨

🩺 ケアと予防アプローチ|生活習慣・薬・看護介入で守る血管

食事・運動・禁煙指導のポイント

内皮細胞を守るために欠かせないのが、患者さんの 生活習慣改善 です。

-

食事:減塩・バランスの取れた食事、特に野菜や魚に含まれる抗酸化物質・オメガ3脂肪酸は内皮保護に有効

-

運動:有酸素運動はNO(一酸化窒素)の産生を促進し、血管をしなやかに保つ

-

禁煙:タバコの有害物質は内皮を直接障害するため、禁煙指導は必須

👉 看護師は「なぜそれが内皮を守るのか?」を説明できると、患者さんの納得感が高まります。

薬物療法(降圧薬・抗血小板薬など)との関わり

内皮機能障害が進んでいる患者さんでは、医師の処方による薬物療法も大切です。

-

降圧薬:ACE阻害薬やARBは内皮保護作用を持つ

-

スタチン系薬剤:脂質異常症を改善し、内皮の炎症を抑える

-

抗血小板薬:血栓形成を防ぎ、血管内皮の負担を軽減

👉 看護師は「服薬の継続の重要性」を説明し、副作用や服薬状況を観察する役割があります。

日常ケアでできること(体位・保温・循環管理)

病棟での看護ケアの中にも、内皮細胞を守る工夫がたくさんあります。

-

体位変換:圧迫を避け、末梢血流を保つ

-

保温:血管収縮を防ぎ、末梢循環を改善

-

弾性ストッキング・間欠的空気圧迫:DVT予防や血流促進

👉 日常のケアが「血管内皮を守ること」につながっていると理解できると、看護の意義をさらに感じられます。

まとめ

ケアや予防のポイントは、

-

患者さんへの生活習慣改善の支援

-

薬物療法の継続サポート

-

日常ケアでの循環管理

これらを通して、「看護師は血管を守るサポーター」 であると言えます💪✨

🚀 最新研究と臨床応用|再生医療や新しい治療の可能性

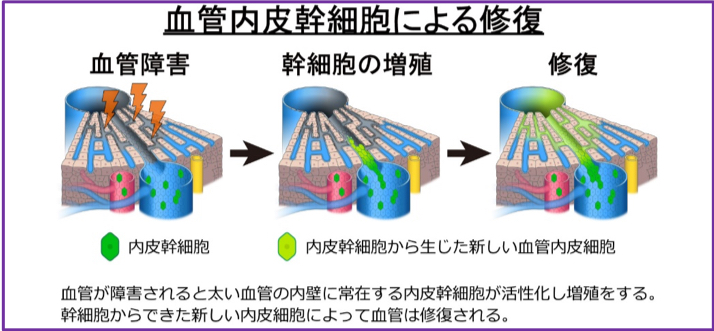

内皮前駆細胞と再生医療の挑戦

近年注目されているのが、内皮前駆細胞(EPC) を用いた再生医療です。

骨髄などから取り出したEPCを利用し、損傷した血管内皮を修復する研究が進んでいます。

👉 これが臨床応用されれば、虚血性心疾患や糖尿病性血管障害の新しい治療につながると期待されています。

新しい検査法・治療法のトピックス

-

血管機能検査:血流依存性血管拡張(FMD)を測定し、非侵襲的に内皮機能を評価する方法が普及しつつあります。

-

薬剤の開発:抗酸化作用や抗炎症作用を強化した薬剤、NOの産生をサポートする治療薬が研究中です。

-

バイオマーカー:血液中の接着分子や炎症マーカーを測定し、内皮障害を早期にとらえる試みもあります。

👉 看護師にとっては「検査結果が何を意味するのか」を理解し、患者さんに説明できることが大切です。

未来の看護で期待される役割

最新研究は医師や研究者だけのものではなく、看護の現場にも関わってきます。

-

新しい検査法を受ける患者さんへの説明やサポート

-

再生医療や新薬を用いた治療を受ける患者さんの観察と副作用の早期発見

-

予防医療の推進役として、生活習慣指導を科学的根拠に基づいて行う

👉 看護師は「最前線で患者さんに寄り添いながら、最新知見を橋渡しする役割」を担っていく存在なんです。

まとめ

再生医療や新しい検査・治療の進歩により、内皮細胞の理解はますます重要になっています。

これからの看護師には、基礎知識だけでなく、最新の研究動向を患者さんに伝えられる力 が求められます🌱✨

✅ まとめ|内皮細胞を理解して看護に活かそう

ここまで内皮細胞について解説してきました。

ポイント👉

-

内皮細胞は血管やリンパ管の内側に存在し、血流調整・抗血栓作用・物質交換 など多彩な働きを持つ

-

高血圧や糖尿病、喫煙などによって内皮機能が障害されると、動脈硬化や血栓症 につながる

-

看護師が日常で観察できるサイン(冷感・浮腫・創部治癒の遅れなど)は、内皮障害の早期発見につながる重要な手がかり

-

ケアや予防の視点では、生活習慣改善の支援・服薬継続のサポート・循環管理 がカギとなる

-

最新研究(内皮前駆細胞や新しい検査法)は、今後の臨床や患者教育にも直結していく

👉 内皮細胞を理解することは、病態を深く理解するだけでなく、患者さんの生活指導や予防医療、そして後輩指導にもつながります。

💡 看護師さんへのメッセージ

内皮細胞は目に見えない存在ですが、患者さんの健康を守る「血管の守護者」です。

日々の観察やケアを通じて、内皮を意識した看護ができると、循環器疾患や合併症の早期発見・予防につながります。

「内皮を守ることは、患者さんの未来を守ること」

そんな意識を持ちながら、日々の看護に活かしていきましょう👩⚕️✨

<参考・引用>

サラヤ株式会社

大阪大学微生物病研究所

看護roo

赤坂クリニック

金沢大学

東京大学大学院農学生命科学研究科·農学部

黒澤一弘(かずひろ)解剖学IT教育・指圧師・ラダック

クラシエグループ

豊橋市整体アロマリンパ雅整療院

NHK