「膿胸の患者さんを初めて受け持ったけど、観察ってどこを見ればいいの?」「ドレーンの管理、自信ないな…」「膿胸って肺炎とどう違うの?」

👉そんな疑問やお悩み、ありませんか?

膿胸は呼吸器疾患のなかでも、ドレナージや感染管理、観察スキルが求められるケースのひとつ。

特に新人看護師さんや、呼吸器疾患の患者さんに慣れていない方にとっては、「何を優先してケアすればいいの?」と戸惑うこともありますよね💦

この記事では、

✅ 膿胸の症状と原因

✅ 治療法(ドレナージ・抗菌薬・手術など)

✅ 看護師が押さえるべき観察・ケアのポイント

✅ ドレーン管理の実践的な注意点

が分かりますよ♪

膿胸の看護では、「呼吸状態・排液・感染兆候の観察」「ドレーン管理の正しい手順」「異常時の報告タイミング」をおさえることが大切です✨

この記事では、膿胸とは何か?という基礎知識から、看護師として必要な観察・ケアの視点、ドレーン管理のポイントまでをやさしく解説します。

初めて膿胸患者さんを受け持つ方でも、この記事を読めば安心して対応できるようになりますよ😊

🫁膿胸ってどんな病気?症状や原因をやさしく解説

「膿胸(のうきょう)」って、聞いたことはあるけど、いざ患者さんを受け持つとなると「どんな病気なの?」「肺炎とは違うの?」と不安になりますよね💦

この章では、膿胸の基礎知識として、状態の定義や種類、原因、よくある症状について、わかりやすくお伝えします📝

まずはここをしっかり理解しておくことで、ケアや観察のポイントがグッとつかみやすくなりますよ♪

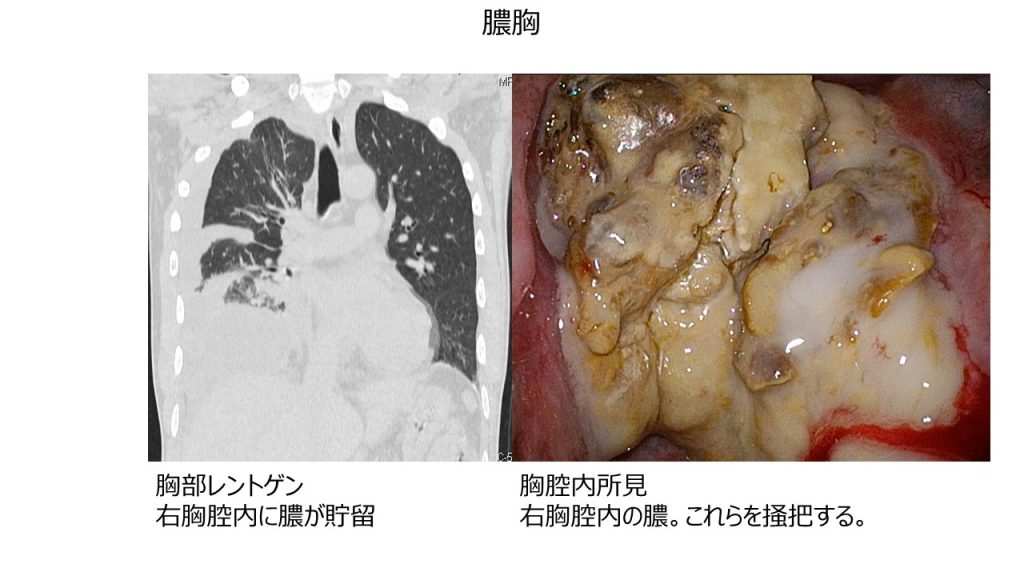

そもそも「膿胸」ってどんな状態なの?

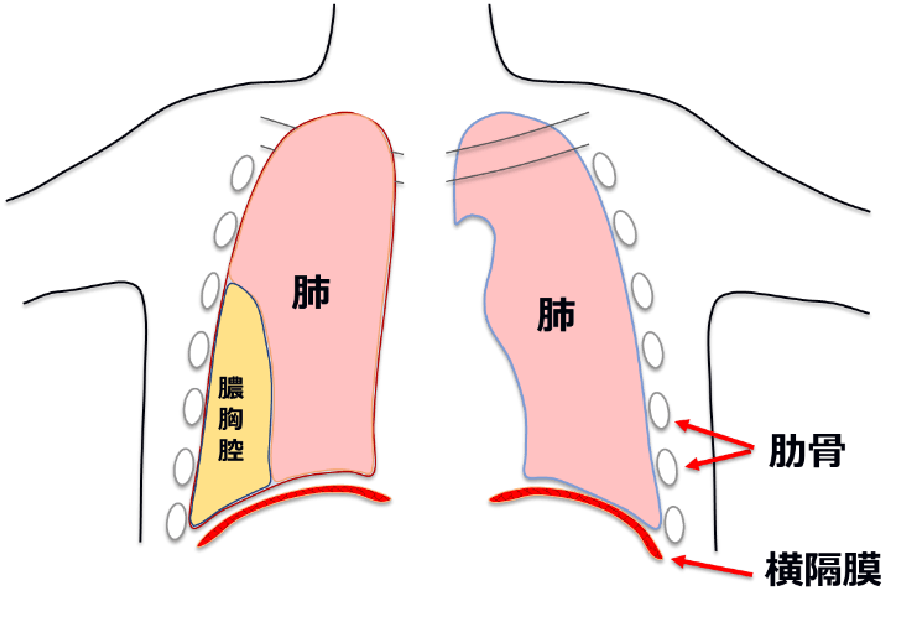

膿胸とは、肺のまわり(胸膜腔)に膿がたまってしまった状態をいいます。

通常、肺と胸壁のあいだには「胸膜腔(きょうまくくう)」と呼ばれるすき間があり、そこに少量の液体が存在して肺の動きを助けています。

でも、感染が起こると、この胸膜腔に膿性の胸水=「膿」がたまってしまい、呼吸を妨げたり、痛みの原因になったりするんです😢

この状態が「膿胸」で、命にかかわることもある呼吸器感染症の一つなんですよ。

💡ポイントまとめ:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 部位 | 肺の外側(胸膜腔) |

| 状態 | 膿がたまることで肺が圧迫され、呼吸がしにくくなる |

| 原因の多く | 肺炎などからの波及、術後感染など |

| 緊急性 | 状況によってはドレナージや手術が必要なことも |

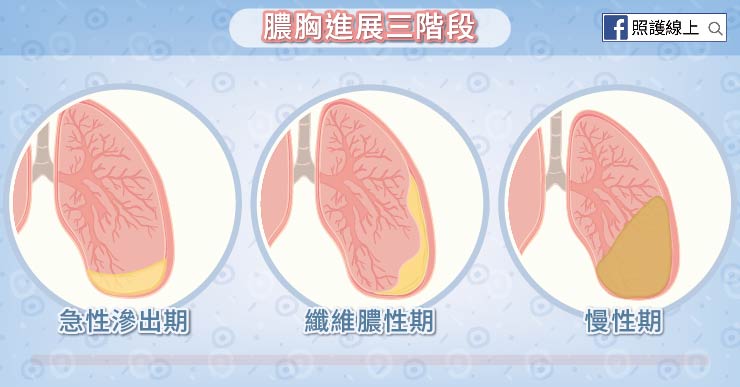

急性と慢性の違いはココ!🩺

膿胸には「急性」と「慢性」の2つのタイプがあります。

それぞれで症状の進み方や治療方針が異なるため、看護でもアセスメントの視点が変わってきます。

| 区別する | 発症からの期間 | 主な症状 | よくある原因 |

|---|---|---|---|

| 急性膿胸 | 1~6週間以内 | 高熱・胸痛・重い倦怠感 | 肺炎、外傷、手術後 |

| 慢性膿胸 | 6週間~3か月以上 | 微熱・長引く咳嗽 | 急性膿胸の遷延や結核 |

🧠「どちらの段階なのか」を把握することで、ケアの優先順位も変わってきますね。

膿胸の原因って?よくあるパターンを紹介

膿胸の原因は主に感染によるものです。

特に多いのは以下のようなケースです👇

| 原因となる背景 | 詳細説明 |

|---|---|

| 肺炎 | 細菌性肺炎(肺炎球菌、黄色ブドウ球菌など)から胸膜に波及 |

| 術後感染 | 胸部や腹部手術後に細菌が胸膜腔へ侵入して起こる場合があります |

| 外傷 | 肋骨骨折や開放創などによって胸腔内に細菌が入ることも |

| 胸膜穿刺の感染 | ドレナージや検査手技後に感染が起こることもあります |

非常に多い原因は「肺炎」の重症化です。

高齢者の誤った肺炎、糖尿病の患者さん、免疫力の低下、歯周病も危険になります。

細菌は黄色ブドウ球菌や嫌気性菌が多いですが、慢性の場合は結核菌や真菌も原因になります💦

よくある症状と患者の訴え😣

膿胸では、患者さんが以下のような症状を訴えることが多いです👇

看護師としては患者さんの言葉やしぐさを丁寧にキャッチすることが大切です✨

| 症状 | 解説 |

|---|---|

| 発熱 | 感染による高熱(38℃以上)を伴うことが多い |

| 胸痛 | 深呼吸や咳で痛みが強くなることがある |

| 咳嗽(がいそう) | 痰を伴う咳が続くことも多い |

| 呼吸困難 | 肺の圧迫により息苦しさを訴えるケースも |

| 倦怠感 | 感染による全身症状として現れることもある |

また、高齢者の場合は典型的な症状が出にくく、元気がなくなる・食欲がないといった“非特異的な変化”が手がかりになることもあります。

向いてる仕事が分かる?「おしごと診断」

「勉強したくない…」と思うと同時に仕事のモチベーションが下がってしまうことも…。

でも、自分に向いてる仕事なら、逆に「勉強したい!」と仕事のモチベーションが上がるかも!

LINEで気軽に「おしごと診断」をして、自分に向いてる仕事や職場を把握しましょう。

🏥膿胸の治療法まとめ!ドレーンから手術まで

膿胸のケアに関わるうえで、治療の流れを知っておくことはとても大切です✨

「ドレーンってどんな目的で入ってるの?」「ウロキナーゼってなにに使うの?」といった疑問も、この章でスッキリ解決できますよ💡

ここでは、膿胸の一般的な治療ステップや、治療に合わせた看護師の役割について解説していきますね。

基本の治療ステップをチェック!

膿胸の治療は、感染をコントロールして、たまった膿を排出し、肺の動きを回復させることが目的です。

以下のような流れで治療が進むことが多いですよ👇

| 治療ステップ | 内容 |

|---|---|

| 抗菌薬の投与 | 原因菌を想定して広域抗菌薬を使用。培養結果に応じて変更されることも |

| 胸腔ドレナージ | チューブを使って膿を外に排出する |

| 繊維素溶解療法 | ドレナージでは排出しきれない場合にウロキナーゼなどを注入して排出を促す |

| 手術(必要時) | 膿の固まりが多房化している場合、外科的処置が行われることも |

治療法の選択は、膿の状態や患者さんの全身状態によって変わるため、看護師としては日々の変化をしっかりアセスメントすることが大切ですね🩺

胸腔ドレナージってなに?仕組みと役割🔧

胸腔ドレナージとは、胸膜腔にたまった膿を体外へ排出するために行う処置です。

患者さんの胸部に挿入されたドレーンチューブを通して、負圧を利用して排液を促します。

この処置には以下のような目的があります👇

| 目的 | 詳細 |

|---|---|

| 感染物質の排出 | 膿を外に出すことで感染を鎮める |

| 肺の拡張を助ける | 胸膜腔の圧を下げて肺の膨らみを回復させる |

| 炎症の進行を防ぐ | 残留膿が少ないほど炎症のコントロールがしやすい |

看護師としては、ドレーンの固定・清潔管理・排液量の記録などを正確に行い、異常にすぐ気づけるようにしておくことが大切ですよ📝

繊維素溶解療法(ウロキナーゼ)って必要なの?🧪

膿胸が進行して膿が多房化(部屋のように分かれてしまう状態)すると、ドレナージだけではうまく排出できないことがあります。

そんなときに使われるのが「繊維素溶解療法(フィブリン溶解療法)」です。

🔬主な薬剤:ウロキナーゼ(生理食塩水に溶解して胸腔内へ注入)

目的は、膿のかたまりを溶かして排出しやすくすることです。

注意点としては…

-

注入中・注入後のバイタルチェック🩺

-

ドレーン閉鎖時間の確認(通常2時間程度閉鎖し、その後開放)

-

排液状態の変化に注意(血性排液になっていないか?など)

が挙げられます。

ウロキナーゼを使用する日は、経過観察を細かく行うことが看護のポイントになりますね✨

手術になる場合も…?その判断基準とは

以下のような場合、内科的治療だけでは不十分で、外科的治療が検討されることがあります👇

| 手術の適応となるケース | 説明 |

|---|---|

| 多房化が進行し、排液不能 | 膿が分離されていて吸引しても出てこない状態 |

| 肺の拡張ができない | 胸膜が硬くなって肺が広がらなくなっている状態 |

| 慢性化している | 数週間以上改善が見られない場合 |

代表的な手術は「胸膜剥皮術(きょうまくはくひじゅつ)」で、癒着してしまった胸膜を剥がして肺を再膨張させる処置です。

術後はドレーン管理が続くため、看護師の関わりも重要になりますよ💡

🔍看護師が知っておきたい!膿胸患者の観察ポイント

膿胸患者さんを受け持つと、「何を重点的に観察したらいいの?」「どんな変化を見逃さないようにすればいいの?」と悩むこと、ありますよね💭

この章では、膿胸の経過観察で特に注目すべき視点を4つに分けて詳しくご紹介します。

バイタルサインだけでなく、排液や感染兆候など“膿胸ならでは”の観察ポイントも押さえておきましょう✨

呼吸状態の観察はどう見る?👀

膿胸は肺の圧迫や炎症が原因で、呼吸状態が悪化しやすい疾患です。

観察すべきポイントは以下の通り👇

| 観察項目 | 解説 |

|---|---|

| SpO₂ | 低下傾向がないか、吸入酸素の効果を確認 |

| 呼吸回数 | 増加していないか、努力呼吸は見られないか |

| 呼吸音 | 拡散音・減弱音・異常呼吸音の有無 |

| 呼吸困難の訴え | 安静時・動作時での息苦しさの変化 |

| 体位による変化 | 起座位で楽になる場合は肺の圧迫が疑われることも |

患者さんが「なんとなく息苦しい」と話す場合、口腔内の乾燥・チアノーゼ・顔色など、全体像を丁寧に見ることが大切です。

ドレーンの排液チェック項目とは

膿胸の治療中、ドレーン排液の観察は超重要ポイントです!

「いつもと違うな?」に気づけることが、重症化を防ぐ第一歩です👩⚕️✨

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 排液量 | 増減を記録し、急な変化がないか確認(例:100mL以上/日など) |

| 排液の色・性状 | 混濁・血性・悪臭の有無など、膿性なら感染継続のサイン |

| エアリークの有無 | バブリングが強くなった場合は肺損傷の疑いも |

| 排液停止 | チューブ閉塞・多房化・再貯留などの可能性あり |

📋時間ごとの記録や、医師への報告基準も事前にチームで共有しておくと安心です。

感染兆候の見逃し防止リスト📋

膿胸は感染性疾患なので、感染の拡大や合併症を防ぐための観察が欠かせません。

以下のリストをチェックしながら、早期発見につなげましょう!

| 観察ポイント | 具体例 |

|---|---|

| 体温の変動 | 発熱が持続している、または新たに発熱が出現していないか |

| 炎症反応(CRP/白血球) | 血液検査での増加傾向、経過中の変化を見る |

| 食欲・倦怠感 | 患者の表情・訴えから異変をキャッチする |

| 局所の発赤・腫脹 | 挿入部周囲に赤みや腫れがないか |

🧼感染兆候を見つけた場合は、すぐに医師へ報告・採血などの対応につなげることが重要です!

栄養・ADL・全身状態も忘れずに!

膿胸患者さんは、感染やドレナージ処置で体力を消耗しやすい状態です。

回復のためには、栄養管理やADLの維持・改善も意識した観察が求められます。

| 観察項目 | ポイント |

|---|---|

| 食事摂取量 | 食欲の有無、栄養補助食品や点滴の必要性 |

| 活動量・ADL | 自力での移動やトイレ、歩行ができているか |

| 表情・反応 | 疲労感、元気さ、会話のやり取りなど |

| 体重 | 入院中の変動、筋力低下のサインに注意 |

🧑⚕️「膿胸の治療」だけでなく、「その人らしさを保つケア」を意識することで、患者さんの回復にぐっと寄り添えますね❤

📝【まとめ】膿胸看護のポイントをギュッと整理!

ここまで読んでくださってありがとうございました✨

膿胸は観察・処置・感染管理など、看護師としてのスキルが広く求められる疾患です。

この記事では、基礎知識から治療、観察、ドレーン管理までしっかり整理してきましたが、最後にもう一度大事なポイントをギュッと振り返りましょう❤

明日からのケアにすぐ活かせるようなおさらい&実践アイテムをお届けします!

今回の要点をひとまとめ✨

膿胸ケアの流れやポイントを一気に整理すると、以下のようになります👇

| カテゴリ | 要点まとめ |

|---|---|

| 疾患の理解 | 膿胸=胸膜腔に膿がたまる感染症。肺炎の波及が多い。 |

| 症状・観察 | 発熱、胸痛、呼吸困難、咳など。呼吸・排液の観察がカギ。 |

| 治療内容 | 抗菌薬、ドレナージ、ウロキナーゼ、場合により手術。 |

| 看護師の役割 | 排液管理、感染観察、ドレーン固定、報告タイミングの判断など。 |

| トラブル対応 | 排液減少・漏れ・エアリーク増加などは早期発見・報告を! |

🧠全部覚えようとする必要はありません!「患者さんの変化に気づく力」こそが看護のチカラです✨

よくある質問Q&A形式でおさらい❓

実際に現場でよく聞かれる疑問をQ&Aで整理してみました📝

| Q | ドレーンの排液がゼロになったらどうする? |

|---|---|

| A | 閉塞・多房化・肺拡張の可能性あり。チューブの位置や患者の状態を確認して報告! |

| Q | ウロキナーゼを入れたあと、どれくらいで排液再開する? |

|---|---|

| A | 通常は2時間閉鎖後に開放。排液が出るか、呼吸状態も含めてチェックを。 |

| Q | 膿胸の患者さんが「動くと痛い」と言ったときの対応は? |

|---|---|

| A | 体位調整と鎮痛薬のタイミング確認。ドレーンの位置が原因の場合もあるので観察を。 |

💡こうした「現場で困るポイント」こそ、おさらいしておくと安心ですね!

明日から使えるチェックリスト付き🎁

最後に、膿胸看護で使える簡易チェックリストをご紹介します!

プリントアウトしてポケットに入れておくのもおすすめです🩺

🔍 膿胸看護・観察チェックリスト(例)

| チェック内容 | チェック欄 |

|---|---|

| SpO₂、呼吸数、呼吸苦の有無を確認 | □ |

| 挿入部の皮膚状態・固定の緩み確認 | □ |

| 排液量・色・性状を記録 | □ |

| エアリークの有無を確認 | □ |

| 発熱・CRP・白血球など炎症所見確認 | □ |

| 医師報告が必要な状態に注意 | □ |

🖍記録だけでなく、「今日何を見ればいいか」の確認にも活用してみてくださいね!

この記事を読んで、膿胸患者さんの看護に少しでも自信が持てるようになったら嬉しいです❤

今後もさまざまな症例に対応していく中で、「どうしてこの観察が必要なのか?」と考える視点を持ち続けていきましょう😊

<参考・引用>