「心房細動の心電図って、教科書見てもイマイチよく分からなくない?」「先輩に聞いても、忙しそうでなかなか質問できないし…」

そんなお悩み、ありますよね?

実は、心房細動の心電図を理解するには、3つのポイントをギュッと絞って、シンプルに理解するのが近道なんです!]

この記事では、【心電図 心房細動】を新人看護師さんが5分で理解できるよう、心電図の基本から、心房細動の波形の特徴、看護のポイントまで、サクッと解説しちゃいます!

🌟【心房細動】心電図で何がわかる?看護師なら知っておきたい基礎知識

心房細動って、心電図でどう見えるのか気になりますよね😊

治療や看護なども気になると思いますが、まずは基本を確認しましょう!

📚心電図の基本:これだけは押さえて!

心臓の電気信号⚡:どうやって心電図に?

心臓は電気信号で動いているって知ってましたか?

この電気信号が心筋を収縮させて血液を送り出しているんです。

その電気信号を体の表面に貼った電極でキャッチして記録するのが心電図なんですよ。

まるで心臓の声を聞いているみたいで、ちょっとロマンチックですよね💓

12誘導心電図って何? 🏥

12誘導心電図は、心臓をいろんな角度から見るための方法です。

電極を体のいろんな場所に貼って、心臓の活動を多角的に記録します。

これで心臓の状態を詳しくチェックできるんです!

まさに心臓の健康診断のエキスパートですね✨

ホルター心電図:24時間見守り隊🕵️♀️

ホルター心電図は、24時間心臓の動きを記録する装置です。

普段の生活の中で心臓がどんな動きをしているかをチェックできるので、発作的な不整脈の発見に役立つんですよ。

ホルター心電図を行うときは同時に自覚症状があったときに記録してもらう書類も患者さんに渡して、症状と心電図波形を併用して確認をします。

📈心房細動の基礎知識:知っておくべきこと

心房細動ってどんな病気?

簡単に言うと、【心房細動は、心房がブルブル震えて正常なリズムで拍動できなくなる病気】です。

これによって血液がよどみ、血栓ができやすくなるんですよ。

💡詳しく解説

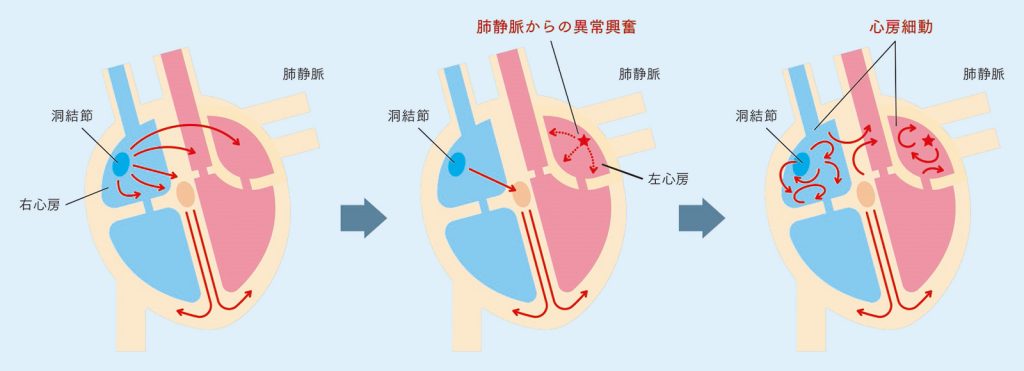

心房細動は、心房が規則正しく収縮できなくなる状態です。

通常、心臓の電気信号は右心房にある「洞結節」から発信され、心房全体にスムーズに伝わります。

しかし、心房細動では洞結節以外の場所から異常な電気信号が発生し、心房内を乱れた電気信号が駆け巡ることで、心房が細かく震える状態になります。

🔍異常な電気信号の発生源

心房細動の初期段階では、主に肺静脈付近で異常な電気信号が発生することが多いです。

この異常信号が心房内に伝わり、心房細動を引き起こします。

さらに進行すると、肺静脈以外の場所(例えば、上大静脈や冠状静脈洞など)からも異常信号が発生することがあります。

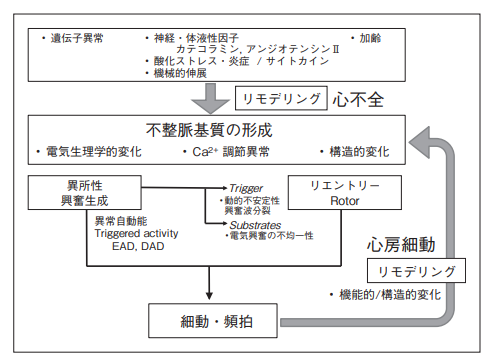

⚡心房リモデリングの役割

心房細動が持続すると、心房の構造や電気的特性が変化する「心房リモデリング」が進行します。

これは、心房細動が持続するほど、心房の機能や構造が変化し、さらに心房細動が起こりやすくなるという悪循環です。

このリモデリングには以下の3つのタイプがあります

- 電気的リモデリング:心筋細胞のイオンチャネルの変化により、電気信号の伝導が遅くなります。活動電位持続時間(APD)の短縮やL型カルシウム電流(ICaL)の減少などが起こります.

- 構造的リモデリング:心房の線維化やサイズの変化が起こり、電気信号が乱れやすくなります。心房壁の肥厚や線維化は、電気的安定性を損ない、不整脈を誘発または悪化させる可能性があります。

- 自律神経リモデリング:交感神経や副交感神経の活性化が心房細動を促進します。交感神経が活性化すると、肺静脈からの電気的な信号が増加することが知られています。

これらのリモデリングが進むことで、心房細動がさらに持続しやすくなる悪循環が生まれます。

心電学フロンティア 2013(第 48 回理論心電図研究会)より引用

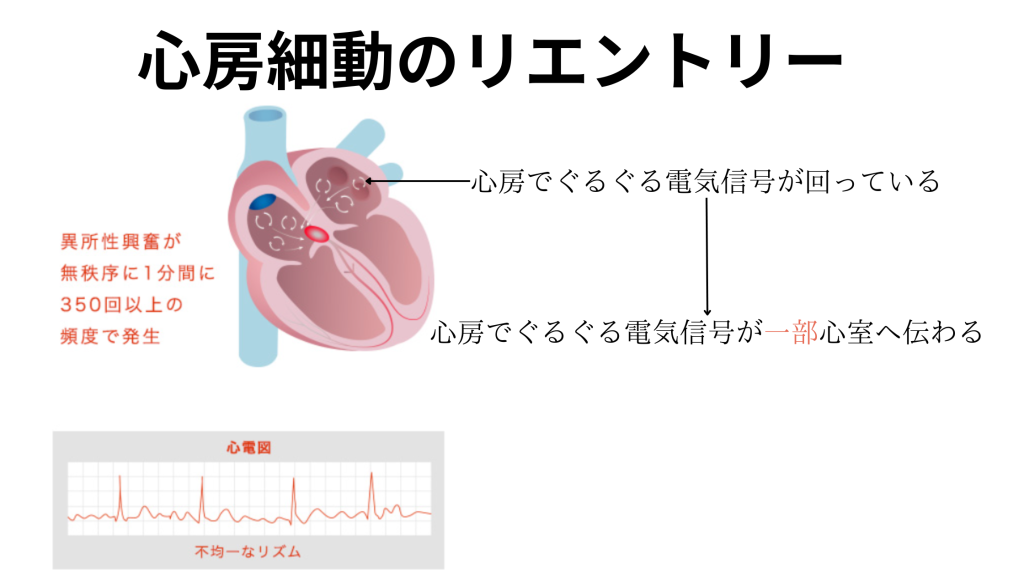

🔄リエントリーと心房細動の維持

心房細動の維持には、「リエントリー」というメカニズムが関与しています。

これは、電気信号が心房内で旋回し続ける現象で、心房細動を持続させる原因となります。

発作性?持続性?心房細動のタイプ分け

心房細動には、発作的に起こるタイプと、ずっと続くタイプがあります。

発作性は症状が出たり治まったりを繰り返し、持続性は7日以上続く場合を指します。

タイプによって治療法も変わるので、しっかり把握しておきましょう✨。

放置するとどうなるの? 脳梗塞のリスク⚠️

心房細動を放置すると、心臓の中でできた血栓が脳に飛んで脳梗塞を起こす危険性があります!

だから早期発見・早期治療がとっても大切なんです💡。

これで心房細動と心電図の基本がバッチリですね!

次は心房細動の心電図の特徴について詳しく見ていきましょう😊。

⚡【心房細動の心電図】ココだけ見ればOK!3つのチェックポイント

心房細動の心電図って、何を見ればいいか分からなくなること、ありませんか?😩

大丈夫!この記事では、心房細動の心電図を見抜くための3つのチェックポイントをギュッと凝縮してお届けします!

これを読めば、あなたも心電図マスターに近づけるかも…?😉

💔心房細動の心電図:3つの特徴

心房細動の心電図には、他の不整脈とは違う、独特の特徴があるんです。

ポイントを押さえて、確実に心房細動を見抜きましょう!🔍

一部オムロンより引用

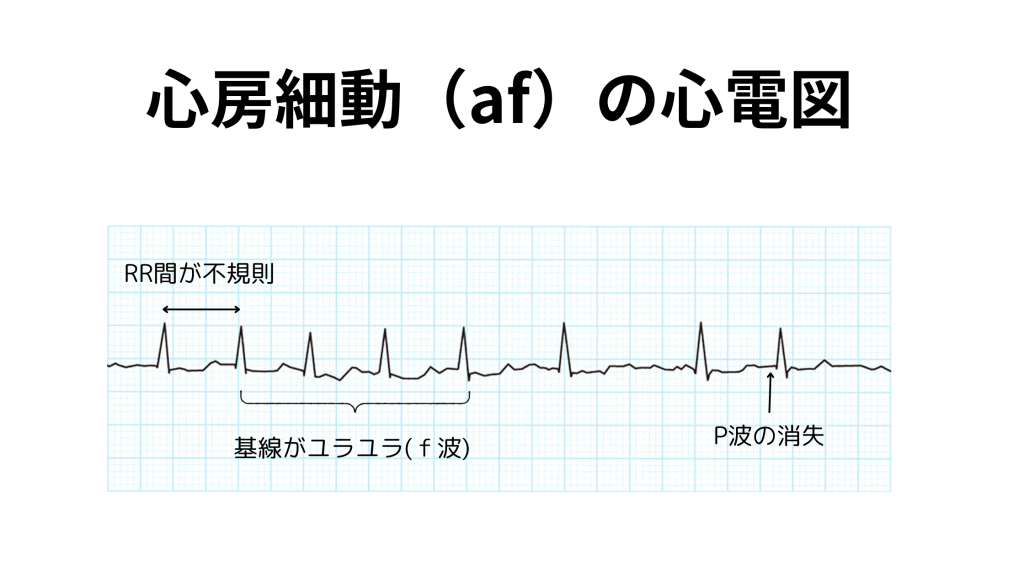

P波消失:どこへ行った?

心房細動の心電図でまずチェックすべきは、P波がないこと!

P波は心房の収縮を表す波形ですが、心房細動では心房がブルブル震えているため、P波がはっきりしないんです。

P波を探すのは、まるで宝探しみたい…?💎

RR間隔の乱れ:不規則なリズム

心房細動の心電図では、RR間隔(心室の収縮間隔)がバラバラになります。

通常、心臓は一定のリズムで拍動しますが、心房細動では心房からの電気信号が不規則に心室に伝わるため、リズムが乱れてしまうんです。

f波(細動波):何これ?

心房細動の心電図では、基線が細かく揺れているように見えることがあります。

これがf波(細動波)です。

心房が細かく震えている様子が、波形に現れているんですね。

🚨緊急時の対応:こんな時は迷わず報告!

心房細動の患者さんで、次のような症状が見られた場合は、すぐに医師に報告しましょう!

急激な頻脈:150/分以上

心拍数が150/分以上と、急激に増加した場合、心臓に大きな負担がかかっている可能性があります。

血圧低下:意識レベルの確認⚠️

心房細動によって心臓のポンプ機能が低下すると、血圧が低下することがあります。

意識レベルの低下を伴う場合は、早急な対応が必要です。

その他の症状:胸痛、呼吸困難

胸痛や呼吸困難は、心臓に十分な血液が供給されていないサインかもしれません。

🌟【心房細動の治療法】患者さんに寄り添う看護師のためのガイド

心房細動の治療法は、患者さんの症状や状態に応じて選択されます。

以下に、主な治療法をわかりやすくまとめました😊

💊薬物療法

薬物療法は、心房細動の症状を管理するための基本的な治療法です。

以下の2つのアプローチがあります。

- レートコントロール:心拍数を抑える薬を使用し、動悸や息切れなどの症状を軽減します。

β遮断薬、カルシウム拮抗薬、ジギタリス製剤などが用いられます。

β遮断薬は心臓の下の部屋が血液を送り出す速度を遅くするのに役立ちますが、高用量では心拍数が遅くなりすぎる可能性があります。

また、COPDや徐脈のある患者さんには適さない場合があります。

カルシウム拮抗薬も同様に心拍数をコントロールしますが、心不全や低血圧の患者さんには注意が必要です。 - リズムコントロール:心房細動の発作を止めたり予防したりする抗不整脈薬を使用します。

これにより、心臓のリズムを正常に戻すことを目指します。

ただし、抗不整脈薬は副作用のリスクがあるため、慎重に使用する必要があります。

また、血栓予防のために抗凝固薬(ワルファリンやDOACなど)を服用することが重要です。

これにより、脳梗塞のリスクを軽減できます。

DOACは、ワルファリンに比べて安全で使いやすいとされています。

🔧カテーテルアブレーション治療

カテーテルアブレーションは、心房細動の根治を目指す治療法です。

カテーテルを用いて心臓内部の異常な電気信号を発生させる部分を焼灼し、心房細動を抑制します。

- 肺静脈隔離術:発作性心房細動の原因となる肺静脈由来の異常信号を遮断する治療法で、成功率が高いとされています。

- 高周波アブレーション:カテーテル先端から高周波エネルギーを流し、異常な心筋組織を焼灼します。

- メリット:自覚症状の軽減、生活の質の向上、脳梗塞や心不全の予防効果が期待されます。

アブレーション治療は薬物治療よりも有効性が高いとされており、4年間の経過観察期間では、アブレーション治療群の73%で心房細動の再発が見られなかったという報告があります。 - 注意点:再発のリスクがあるため、治療後も定期的なフォローアップが必要です。また、まれに感染、出血、脳卒中などの合併症を引き起こす可能性があります。

🩺外科的治療(メイズ手術)

メイズ手術は、心房に迷路状の瘢痕を作り、異常な電気信号を遮断する手術です。

特に他の心臓手術と併せて行われることが多いです。(要はメイズ手術のためだけに手術は行われないことが多いってこと!)

- 特徴:左心耳切除を併せて行うことで、脳梗塞予防効果が高まります。

- 適応:慢性心房細動や他の治療法が効果を示さない場合に選択されます。

- ウルフ-オオツカ法:内視鏡下で、心臓の外側からメイズ手術の主要部を行う低侵襲手術です。1回の手術で正常な脈の維持率が高く、抗凝固療法からの離脱が期待できます。

🌱生活習慣の改善

治療効果を最大化するためには、生活習慣の見直しも重要です。以下のポイントを患者さんに提案しましょう。

- 健康的な食事(減塩や心臓に優しい食材の選択)

- 適度な運動(医師の指導のもとで、週に150分以上の有酸素運動が推奨されます。)

- 禁煙とアルコールの制限

- ストレス管理

- 健康的な体重の維持

これらの生活習慣の改善は、心房細動の重症度と頻度を減らすために大切です!

💡治療選択のポイント

心房細動の治療は、患者さんの状態や症状に応じて個別に選択されます。

医師と相談しながら、最適な治療法を見つけることが重要です。

治療法の選択においては、以下の要素が考慮されます

- 心房細動の持続期間

- 症状の程度

- 心房細動の原因

心房細動の治療は、症状の変化に合わせて変更されることがあります。

心房細動の治療法を理解することで、患者さんへの説明やケアがより的確になりますね✨

💖【心房細動の看護】患者さんの不安を解消!ケアのポイント

心房細動と診断された患者さんは、不安や心配でいっぱいかもしれません。

看護師として、患者さんの心に寄り添い、適切なケアを提供することが大切です。

🤝患者さんの気持ちに寄り添う:コミュニケーションのコツ

心房細動の患者さんは、病気や治療に対する不安を抱えていることが多いです。

患者さんの気持ちに寄り添い、信頼関係を築くことが大切です。

わかりやすい説明:心房細動って何?

心房細動について、患者さんに分かりやすく説明しましょう。

専門用語を避け、図やイラストを用いると、より理解しやすくなります。

不安の軽減:じっくり話を聞く

患者さんの不安や疑問に耳を傾け、丁寧に答えましょう。

話を聞くことで、患者さんの不安を軽減し、安心感を与えることができます。

治療への協力:前向きな気持ちをサポート

治療の目的や方法を説明し、患者さんが前向きな気持ちで治療に取り組めるようにサポートしましょう[6, 36, 38]。患者さんの疑問や不安を解消し、安心して治療を受けてもらうことが大切です。

💊薬物療法:効果と副作用を知っておこう

心房細動の治療には、薬物療法が用いられることがあります。

薬の効果や副作用について、患者さんに正しく説明し、適切な服薬指導を行いましょう。

抗凝固薬:脳梗塞予防の要

心房細動の患者さんは、血栓ができやすく、脳梗塞のリスクが高いため、抗凝固薬が処方されることがあります。

抗凝固薬は、血液をサラサラにする薬で、血栓ができるのを防ぐ効果があります。

抗不整脈薬:リズムを整える

抗不整脈薬は、心臓のリズムを整える薬です。

心房細動による頻脈を抑え、正常な心拍数に戻す効果があります。

副作用の観察:早期発見が重要

薬物療法には、副作用のリスクが伴います。

患者さんの状態を注意深く観察し、副作用の早期発見に努めましょう。

🫀生活指導:患者さんと一緒に考える

心房細動の治療では、薬物療法だけでなく、生活習慣の改善も重要です。

患者さんと一緒に、より良い生活習慣を考えましょう。

食事:バランスの取れたメニュー

バランスの取れた食事は、心臓の健康を保つために大切です。

塩分や脂肪分の多い食事は避け、野菜や果物を積極的に摂るようにしましょう。

運動:無理のない範囲で

適度な運動は、心臓の機能を高め、血行を促進する効果があります。

ただし、無理な運動は心臓に負担をかけるため、医師と相談しながら、自分に合った運動を見つけましょう。

飲酒・喫煙:控えることが大切

過度の飲酒や喫煙は、心房細動を悪化させる原因となります。

できる限り控えるようにしましょう。

💖【心房細動看護の集大成】患者さんの笑顔のために!看護師ができること💖

この記事を通して、心房細動の心電図の見方から患者さんへのケアまで、看護師として知っておきたいポイントをお伝えしました😊

心房細動は患者さんにとって不安を伴う病気ですが、看護師が寄り添い、丁寧に説明することで安心感を与えることができますよね。

また、薬物療法や生活習慣の改善をサポートすることで、患者さんが前向きに治療に取り組めるようになります。

心房細動の看護は、患者さんのQOL(生活の質)を向上させるために、専門知識と温かい心が求められる分野です。

患者さんの笑顔を守るために、今日からできることを一緒に実践していきましょう!✨