「VTの波形って本当に見分けられるの?」「夜勤で急変したらどう対応すれば…」「一人で判断するのが怖い」

そう思っている看護師の方も多いのではないでしょうか。

実は、VT(心室頻拍)は特徴的な心電図波形があり、基本的なポイントを押さえれば経験の浅い看護師でも判別できるんです。

さらに、4つのステップを覚えておけば、緊急時でも自信を持って対応できます。

この記事では、循環器病棟の経験が少ない看護師さんでもわかりやすいVTの心電図波形の特徴、他の不整脈との見分け方、そして発見時の具体的な4ステップ対応法をご紹介します。

夜勤中の急変にも自信を持って対応できるようになりますよ🌸

💓 VTとは?心室頻拍の基礎知識と発症メカニズム

みなさん、循環器の患者さんを担当していると「VT」という言葉をよく耳にしますよね🤔

特に心電図モニターを見ていると、時々ドキッとするような波形を目にすることもあるのではないでしょうか?

今回は看護師として絶対に知っておきたいVTの基礎知識から始めていきましょう!

😮 「命に関わる不整脈」VTの定義と種類

VT(心室頻拍)とは、心室から異常に速い電気信号が発生して心拍数が上昇する不整脈のことです💓

具体的には、心拍数が100回/分以上で、通常3つ以上の心室性期外収縮(PVC)が連続するものをVTと呼びます。

VTには大きく分けて2つのタイプがあります

| VTの種類 | 説明 |

|---|---|

| 持続性VT(SVT) | 30秒以上続くVT、または30秒以内に血行動態が不安定になるVT |

| 非持続性VT(NSVT) | 30秒未満で自然に停止するVT |

さらに心電図の波形から見ると、

・単形性VT:QRS波形がほぼ同じ形で規則的に出現

・多形性VT:QRS波形が変化し不規則

という分類もありますよ!

看護師さんがまず覚えておきたいのは、「VTは単なる不整脈ではなく、命に関わる緊急事態の可能性がある」ということです😌

⚡ VTはなぜ危険?心臓への影響とリスク因子

なぜVTがそんなに危険なのか、ご存知ですか?🧐

心室頻拍が起こると、心臓のポンプ機能が著しく低下してしまうんです!

通常の心拍のリズムでは心室が適切に血液を送り出せるのに対し、VTでは心室の収縮が早すぎるため、心室に十分な血液が溜まらないまま収縮してしまいます。

その結果起こること:

・心拍出量の低下

・血圧の低下

・脳や他の重要臓器への血流減少

・意識障害

・さらには心室細動(Vf)への移行や心停止のリスク

特に「Pulseless VT(脈がふれないVT)」の場合は、心停止と同等の緊急事態として対応が必要です💦

心電図モニターをチェックするとき、波形だけでなく必ず患者さんの状態も確認することが大切ですよね。

🧠 こんな患者さんに注意!VTの主な原因と危険因子

「どんな患者さんがVTを起こしやすいの?」と思いませんか?👀

看護師として日々のケアの中で特に注意すべき患者さんについてお話しします。

VTの主な原因:

・虚血性心疾患(特に心筋梗塞後)

・心筋症(拡張型心筋症や肥大型心筋症など)

・心不全

・先天性心疾患

・薬物の副作用(抗不整脈薬の過剰投与など)

・電解質異常(特にカリウム、マグネシウムの異常)

リスク因子を持つ患者さんの場合、心電図モニターの波形変化により敏感になる必要がありますよ。

特に夜勤では、患者さんの普段の心電図波形を把握しておくことが大切です!😊

また、高齢者や複数の基礎疾患がある患者さんほどVTのリスクが高くなります。

普段からちょっとした変化に気づける「観察の目」を養っておくと、いざというときに役立ちますよね♪

📊 VTの心電図波形特徴と見分け方!他の不整脈との違い

心電図でVTを見分けるのって、特に経験の浅い看護師さんにとっては難しく感じるかもしれませんね😅

でも心配しないでください!いくつかのポイントを押さえれば、VTの特徴的な心電図波形を識別できるようになりますよ。

他の不整脈との違いも含めて、わかりやすく解説していきますね!

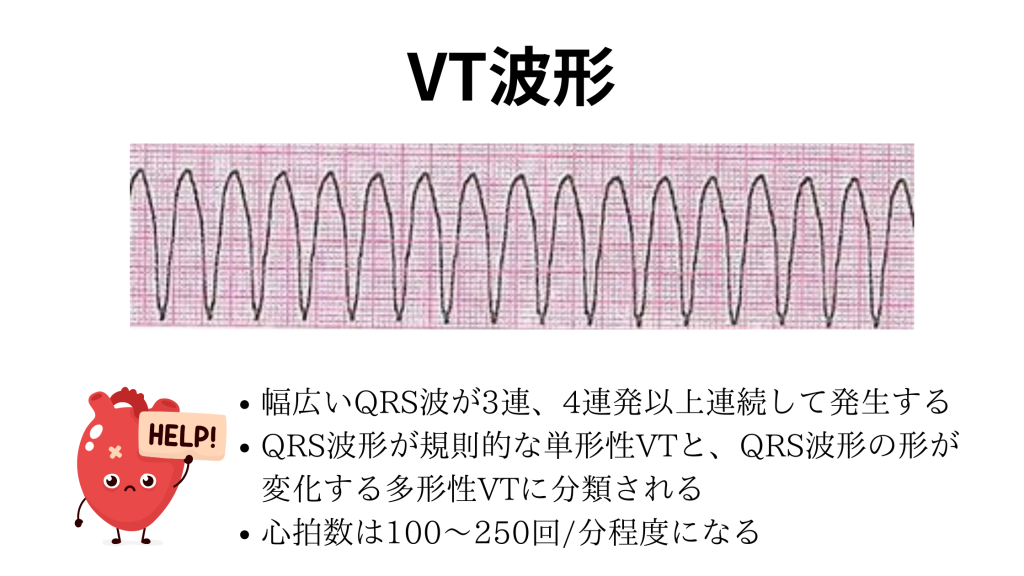

👁️ 一目でわかる!VTの心電図波形3つの特徴

VTの心電図波形には、見分けるためのはっきりした特徴があります。

ここでは、モニターを見た瞬間に「あ、これVTかも!」と気づけるポイントを3つご紹介しますね👍

一部FUNMEDより引用

1️⃣ Wide QRS波形:

VTのQRS波形は0.12秒(3mm)以上と幅広いのが特徴です。

通常の心拍より「ゴツゴツ」した印象の波形になります。

これは心室から異常に電気が発生しているため、通常の電気伝導路を通らないからなんですよ。

2️⃣ 速い心拍数:

通常、心拍数が100~250回/分と非常に速いです。

モニター上で波形がギュッと詰まって見えることが多いんです。

でも、実は徐脈性VTという、あまり速くないタイプもあるので要注意!😲

3️⃣ P波の欠如または解離:

正常な心電図ではP波(心房の収縮を表す波)が見られますが、VTではP波が見えなかったり、QRS波と無関係に出現したりします(AV解離)。

これは心房と心室がバラバラに動いている証拠なんですよ。

これらの特徴を覚えておくと、「あれ?この波形、何かおかしいな?」と気づいたときに、すぐにVTを疑うことができますよね💕

特に心電図に慣れていない看護師さんは、「幅広くて速い波形」という点だけでも覚えておくと役立ちますよ!

🔄 混同しやすい不整脈との違い

VTと間違えやすい不整脈もいくつかありますよね。ここでは、特に混同しやすい2つの不整脈との違いを詳しく見ていきましょう!😊

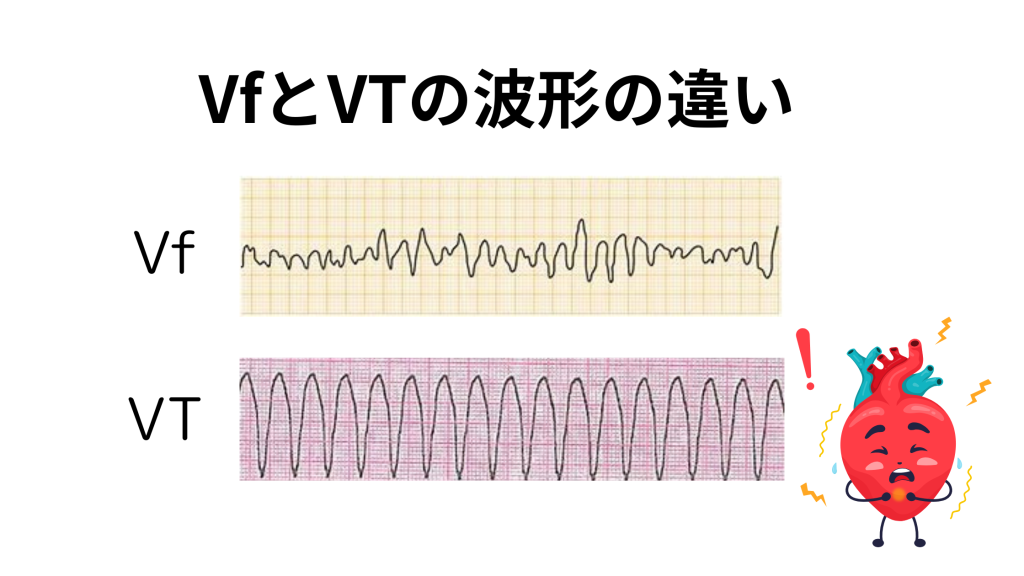

💥 VTとVf(心室細動)の違い

Vf(心室細動)もVTと同様に生命を脅かす危険な不整脈ですが、心電図波形は全く異なります。

VTの特徴:

-

規則的なリズム(特に単形性VTの場合)

-

明確なQRS波形がある

-

波形に一定のパターンがある

Vfの特徴:

-

完全に不規則な波形

-

明確なQRS波形がない

-

ジグザグした細かい波形が続く(「粗い」Vfと「細かい」Vfがある)

💥 VTとVf(心室細動)の違い

| 心電図所見 | VT(心室頻拍) | Vf(心室細動) |

|---|---|---|

| QRS波 | 幅が広く、形が一定(規則正しい) | QRS波、P波、T波の区別がつかない |

| 電気的活動 | 比較的整然としている | 不規則で無秩序 |

| 心拍数 | 100~250回/分 | 150~500回/分 |

| 重症度 | 重症。放置するとVfに移行する可能性 | 非常に重症。即座に治療が必要 |

| 臨床的意義 | VTは、心臓のポンプ機能が低下し、血圧低下や意識消失を招くことがある | Vfは、心臓が全くポンプ機能を果たせなくなり、心停止に直結する |

臨床での対応:VTからVfに移行することもあるので、VTを発見したら「このままVfになるかも」という意識を持つことが大切です!🚨

両方とも致命的な不整脈なので、発見したらすぐに医師に報告する必要がありますよね。

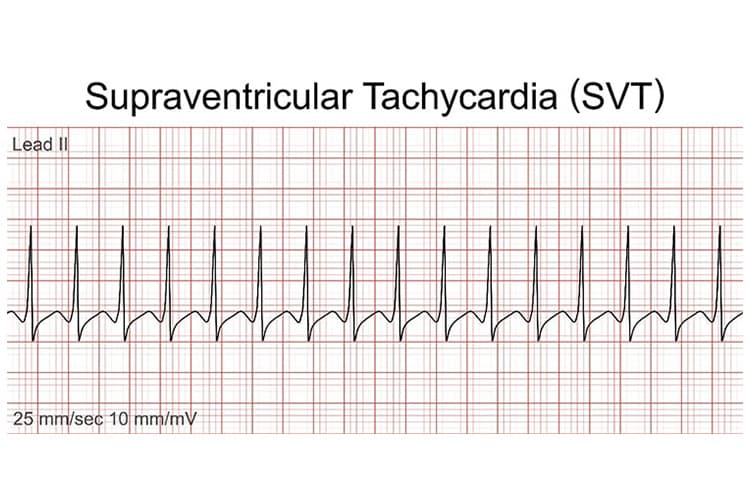

🔄 SVT(上室性頻拍)とVTの見分け方

SVT(上室性頻拍・PSVTともいうよ!)はVTに比べると予後がよいことが多いですが、見分けるのが難しいことも。

看護師として知っておきたい違いをチェックしましょう👀

VTの特徴:

-

QRS幅が広い(0.12秒以上)

-

心拍数は通常100~250回/分

-

P波が見えないか、QRSと無関係

SVTの特徴:

-

QRS幅が狭い(0.12秒未満)ことが多い

-

心拍数は通常150~250回/分

-

P波が隠れていることが多いが、正常な関係

| 項目 | SVT(上室性頻拍) | VT(心室頻拍) |

|---|---|---|

| QRS波の幅 | 狭いことが多い(0.12秒未満) | 広い(0.12秒以上) |

| P波 | QRS波の前に見られることが多い | 見られないか、QRS波とは無関係に出現 |

| 心臓の病歴 | 若年者や、心臓に基礎疾患がない人に多い | 心筋梗塞や心不全などの心疾患を持つ人に多い |

| 血圧 | VTに比べて比較的保たれることが多い | 低下しやすい |

| その他の所見 | 迷走神経刺激(Valsalva法など)で停止することがある | 迷走神経刺激では停止しない |

見分け方のコツ:「幅が広ければVTを疑う」という原則を覚えておくと良いですよ。

迷ったときは、安全側に倒して「VTかもしれない」と考えて対応することが患者さんの安全を守ることになります!👩⚕️

📱 モニター画面でVTを見逃さないためのチェックポイント

忙しい病棟業務の中で、モニター画面の異変を見逃さないためのポイントをまとめました!

これを意識するだけで、VTの早期発見率がグッと上がりますよ😉

-

アラーム設定の確認:

VT検出のアラームが適切に設定されているか確認しましょう。

不必要なアラーム音で「アラーム疲れ」を起こさないように、適切な設定が大切です。 -

定期的なモニターチェック:

業務に追われていても、定期的(少なくとも1時間ごと)にモニター画面を確認する習慣をつけましょう。

特に高リスク患者さんの場合はより頻繁に! -

異常波形の記録:

少しでも気になる波形があれば、必ず記録を残しましょう。

比較することで変化がわかります。 -

患者の状態との照合:

モニター上の異常を発見したら、必ず患者さんの状態(意識、脈拍、血圧など)を確認してください。

波形だけでなく、臨床症状との組み合わせで判断することが重要です! -

前兆を見逃さない:

VTの前に、PVC(心室性期外収縮)が増加することがあります。

この変化に気づけると、VTへの移行を予測できることも!

特に夜勤中は、モニター画面が頼りになりますよね。

「あれ?この波形、いつもと違うかも?」と思ったら、迷わず確認する習慣をつけておくと安心です💪

心電図の判読技術は経験を積むことで必ず向上しますので、自信を持ってくださいね♪

🚨 看護師必見!VT発見時の4ステップ緊急対応マニュアル

VTを発見した時、特に夜勤や医師不在時には「どう対応すべきか」と不安になることがありますよね😰

ここでは、看護師として知っておくべきVT発見時の対応を4つのステップに分けて詳しく解説します!

これを頭に入れておけば、いざという時も冷静に対応できますよ。

⏱️ ステップ1:迅速なVTの判別と重症度評価

まず第一に、本当にVTなのか、そして患者さんにとってどれだけ危険な状態なのかを素早く判断することが重要です。💯

VTの確認ポイント:

-

モニター上のQRS波形が広く(0.12秒以上)、心拍数が速い(通常100回/分以上)

-

規則的なリズムで、P波が見当たらないか不明瞭

-

連続する3つ以上の心室性波形

重症度評価の方法:

-

意識状態の確認: 患者さんに声をかけ、反応を確認します。意識がある場合と意識がない場合で対応が大きく変わります!

-

循環状態の確認: 脈拍触知、血圧測定(可能であれば)、皮膚の色や冷感

-

呼吸状態の確認: 呼吸数、呼吸の深さ、SpO2値

特に「Pulseless VT」(脈が触れないVT)の場合は心停止と同等の緊急事態です!

すぐにCPRを開始し、コードブルー(院内救急コール)を要請する必要があります😱

💡意識がなく脈が触れない場合には即心臓マッサージを実施し、ナースコールで応援を要請しましょう。

逆に、血行動態が安定している場合(意識清明、脈拍触知可能、血圧維持)は、比較的時間の余裕があります。

いずれにしても、状態の評価は10秒以内に完了させることを目指しましょう!⏱️

📢 ステップ2:医師への報告と初期対応の準備

VTを確認したら、迅速に医師へ報告し、同時に初期対応の準備を進めましょう。

時間との勝負になることが多いので、効率的な行動が大切です!👩⚕️

報告内容のポイント:

-

「VTを疑う心電図波形を確認しました」とはっきり伝える

-

患者情報(氏名、年齢、基礎疾患、特にVTのリスク因子)

-

現在の状態(意識、脈拍、血圧、SpO2)

-

発症時間と経過

-

現在行っている対応

同時に準備すべきこと:

-

救急カートの準備: 除細動器やAEDの確認

-

救急薬品の準備: 抗不整脈薬(アミオダロン、リドカインなど)

-

酸素投与の準備: マスクや挿管セットなど

-

静脈路確保: 可能であれば太めのルートを確保

-

モニタリング強化: 継続的なバイタルサイン監視

医師への報告は「SBAR」(Situation、Background、Assessment、Recommendation)形式を使うとわかりやすく伝えられますよ。

例えば「〇〇さんのモニターでVTを確認しました。意識はあり、血圧90/50です。基礎疾患に心不全があります。現在、酸素投与とルート確保の準備をしています。」というように簡潔に伝えましょう!📢

💊 ステップ3:治療介助と薬剤準備

医師の指示に基づいた治療の介助と、必要な薬剤の準備を行います。

VTの治療方法は患者さんの状態によって異なりますが、看護師として知っておくべき介助内容をまとめましたよ!💉

不安定なVT(Pulseless VTなど)の場合:

-

CPR(心肺蘇生)の実施または介助

-

除細動の準備と介助(通常150-200Jのバイフェージック波形で開始)

-

エピネフリン(アドレナリン)1mgの準備と投与介助(3-5分ごと)

-

アミオダロン300mgの準備と投与介助

安定したVTの場合:

-

抗不整脈薬(アミオダロン、リドカイン、プロカインアミドなど)の準備

-

電気的除細動の準備(同期型カルディオバージョン)

-

マグネシウムやカリウムなど電解質補正薬の準備(必要に応じて)

薬剤準備のポイント:

-

薬剤名、濃度、投与量を必ず確認(特に緊急時こそダブルチェックが重要です)

-

投与後の効果と副作用の観察準備

-

投与時間の記録

| 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| アミオダロン | 300mg 静脈投与(必要に応じて150mgを追加) | 静脈注射 | 血圧低下に注意。持続点滴が必要になる場合も |

| リドカイン | 1~1.5mg/kg 静脈投与(必要に応じて0.5~0.75mg/kgを追加) | 静脈注射 | 痙攣、意識障害などの副作用に注意。高齢者には減量 |

💡ルートが確保されていない場合は、ルート確保をまずしましょう!

「この薬、何のためにどれくらい使うんだろう?」と疑問に思ったら、遠慮なく医師に確認することも看護師の重要な役割ですよね。

患者さんの安全を守るためにも、不明点はその場で解決していきましょう!🤝

📋 ステップ4:継続的な観察とフォローアップ

VTの治療後も、患者さんの継続的な観察とフォローアップが非常に重要です。

再発のリスクや合併症の早期発見のために、以下のポイントをチェックしましょう。👀

観察すべきポイント:

-

心電図モニターの継続監視: VTの再発や他の不整脈の出現がないか

-

バイタルサインの定期的チェック: 特に血圧低下や意識レベルの変化に注意

-

呼吸状態の観察: 心不全悪化の兆候がないか(肺うっ血や呼吸困難など)

-

投与薬剤の効果と副作用: 抗不整脈薬による副作用(徐脈、低血圧など)

-

電解質バランス: 特にカリウム、マグネシウム、カルシウムの値

フォローアップの記録ポイント:

-

VTエピソードの詳細(発生時間、持続時間、波形の特徴)

-

実施した治療内容と反応

-

バイタルサインの推移

-

医師の指示内容と今後の方針

特に「VTが起きた原因は何だったのか?」を考えることも大切です。

例えば、新しく開始した薬剤の影響や電解質異常、心筋虚血の悪化など、原因を特定することで再発予防につながります。✨

「一度VTが起きた患者さんは再発リスクが高い」ということを念頭に置き、より注意深く観察を続けていくことが大切ですね!

🏥 夜勤や医師不在時のVT対応|看護師の判断ポイント

特に夜勤帯や医師がすぐに来られない状況では、看護師の判断と初期対応が患者さんの予後を左右することもあります。

そんな時のポイントをお伝えします!🌙

看護師の初期判断ポイント:

-

緊急度の見極め: 「待てる状態か、待てない状態か」の判断

-

意識がない、脈が触れない → 即時対応(CPR開始、応援要請)

-

意識あり、血行動態安定 → 医師到着まで経過観察可能

-

-

応援要請の判断: いつ、誰に、どのように応援を求めるか

-

院内救急コール(コードブルーなど)の基準を知っておく

-

夜間の医師呼び出し方法の確認

-

他の看護師への応援要請方法

-

-

独自で実施できる対応:

-

酸素投与開始(多くの施設で看護師判断で可能)

-

患者さんのポジショニング(安楽な体位、呼吸を楽にする)

-

心理的サポート(患者さんの不安軽減)

-

バイタルサインの頻回測定

-

12誘導心電図の記録(可能であれば)

-

夜勤中に不安を感じたら、「とりあえず様子を見よう」ではなく、「念のために確認しておこう」という姿勢が大切です。

特にVTは一刻を争う状況になることもあるので、早めの対応を心がけましょう!💡

また、日頃から「もしVTが起きたらどうするか」をシミュレーションしておくと、実際の場面で慌てずに対応できますよ。

チームで勉強会やシミュレーション訓練をすることもおすすめです!🙌

👨⚕️ VT患者のケアとモニタリング方法

VTを経験した患者さんは、その後のケアとモニタリングが非常に重要になります。

心臓に大きな負担がかかった後の身体的ケアはもちろん、突然の不整脈発作による精神的ショックへのサポートも看護師の大切な役割ですよね。

このセクションでは、VT後の患者さんへの包括的なケア方法についてお伝えします!

💪 VT後の患者ケア|身体的・精神的サポート

VTを経験した後の患者さんは、身体的にも精神的にもサポートが必要です。看護師として心がけたいケアのポイントをご紹介します。🌈

身体的サポートのポイント:

-

安静の確保:

VT後は心臓への負担を減らすため、十分な安静が必要です。

患者さんの状態に合わせた安静度を確認し、必要なサポートを行いましょう。 -

疼痛管理:

除細動やCPRを受けた場合、胸部や筋肉の痛みを訴えることがあります。

医師と相談しながら適切な疼痛管理を行うことが大切です。 -

皮膚ケア:

除細動パッドやモニター電極による皮膚トラブルを防ぐため、定期的に貼り替えや皮膚観察を行いましょう。

特に高齢者や皮膚が弱い方は要注意です! -

栄養と水分管理:

十分な栄養と水分摂取を促し、回復をサポートします。

特に電解質バランスを整えるために適切な食事指導も必要です。

| バイタルサイン | 基準値の目安 | VT時の注意点 |

|---|---|---|

| 心拍数 | 60~100回/分 | VT中は100回/分を超える頻脈になることが多い。急激な心拍数の増加や減少は、VTの再発や心不全の兆候の可能性あり。注意して観察。 |

| 血圧 | 120/80mmHg以下 | VT中は、心臓から送り出される血液の量が減ることにより血圧が低下することがある。特に、収縮期血圧が90mmHg以下になる場合は、ショック状態の可能性があるため、すぐに先生に報告🚨。 |

| SpO2 | 96%以上 | VT中は、心臓の機能が低下して、血液中の酸素が不足し、SpO2が低下する可能性あり。SpO2が90%以下になる場合は、酸素投与を検討。 |

| 意識レベル | 清明 | VT中は、脳への血流が低下して、意識レベルが低下することがある。JCS(ジャパン・コーマ・スケール)やGCS(グラスゴー・コーマ・スケール)を使って、意識レベルを客観的に評価することが大切。 |

| 尿量 | 0.5ml/kg/時以上 | VT中は、腎臓への血流が低下して、尿量が減少することがある。尿量が少ない場合は、腎機能の低下や脱水の可能性があるため、注意が必要⚠。 |

精神的サポートのポイント:

-

不安への対応:

「また発作が起きるのでは?」という不安を抱える患者さんが多いです。

丁寧な説明と傾聴で安心感を与えましょう。 -

情報提供:

患者さんが理解できるレベルで、VTについての基本情報や今後の治療方針を説明することで、不安軽減につながります。 -

家族サポート:

家族も大きな不安を抱えています。

家族を含めたケアプランを考え、情報提供や精神的サポートを行いましょう。 -

コミュニケーションの工夫:

モニター装着中でも可能な範囲で日常生活を送れるよう工夫し、気分転換を図ることも大切です。

患者さんの「なぜこんなことになったの?」「これからどうなるの?」という疑問に寄り添い、看護師として明確な説明と安心感を提供することが、回復への第一歩になりますよね😊

特に初めてVTを経験した患者さんは強い不安を感じていることが多いので、温かい声かけを心がけましょう♪

📈 モニタリングの実際|確認すべき5つのバイタルサイン

VT後の患者さんのモニタリングは、再発防止と合併症の早期発見のために非常に重要です。

看護師として特に注意深く観察すべき5つのバイタルサインについて解説しますね!👀

1️⃣ 心電図モニタリング:

-

VTの再発や他の不整脈の出現がないか

-

PVC(心室性期外収縮)の頻度増加(VT再発の前兆かも)

-

ST変化(心筋虚血のサイン)

-

QT間隔の延長(薬剤の副作用や電解質異常のサイン)

- RonTからVTに移行することも多いです

モニター観察のコツ:アラーム設定を適切に行い、患者さんの基礎となる波形を把握しておくことで、少しの変化にも気づきやすくなりますよ!📊

2️⃣ 血圧測定:

-

低血圧(心機能低下のサイン)

-

高血圧(交感神経緊張や不安のサイン)

-

血圧の変動(自律神経の不安定さを示す)

測定頻度:初期は15-30分ごと、安定すれば1時間ごとなど、状態に合わせて調整しましょう。

3️⃣ 呼吸状態:

-

呼吸数(頻呼吸は心不全悪化のサイン)

-

呼吸の質(努力呼吸、浅呼吸など)

-

SpO2値(低下は要注意)

-

呼吸音(肺うっ血の有無を確認)

酸素化のチェック:モニターのSpO2値だけでなく、実際の呼吸状態や呼吸音も観察することで、早期に異常を発見できますよ!🫁

4️⃣ 体温測定:

-

微熱(炎症反応や感染症の可能性)

-

発汗状態(自律神経の状態を反映)

5️⃣ 意識レベル:

-

意識レベルの変化(脳血流低下のサイン)

-

見当識障害(低酸素や電解質異常のサイン)

-

異常行動(薬剤の副作用の可能性)

これらのバイタルサインを総合的に観察することで、患者さんの全身状態を把握することができます。

「いつもと違う」と感じたら、躊躇せずに再評価や医師への報告を行いましょう!💡

記録のポイント:時系列でバイタルの変化がわかるように記録し、シフト交代時には必ず重要な観察ポイントを申し送りましょうね。👩⚕️

🛌 持続的VT患者の日常生活援助のコツ

持続的にVTのリスクがある患者さんの場合、日常生活の中でもさまざまな配慮が必要になります。

患者さんのQOLを保ちながら、安全に過ごすためのコツをお伝えします!🏠

活動と休息のバランス:

-

過度の安静は筋力低下や廃用症候群のリスクがあるため、医師の指示に基づいた適切な活動レベルを設定

-

疲労感が出る前に休息を取る「インターバル休息」の指導

-

心負荷の少ない活動方法の提案(例:一度に階段を上らず、途中で休憩するなど)

患者さんへのアドバイス:「無理は禁物ですが、できることは少しずつ行っていきましょう」と伝え、自信を持って活動できるよう励ましましょう!🌱

食事に関する援助:

-

塩分制限がある場合の食事内容の工夫

-

カリウム、マグネシウムなど不整脈予防に重要な栄養素の摂取支援

-

規則正しい食事時間の確保(血糖値の急激な変動を避ける)

-

水分摂取量の調整(心不全合併例では制限が必要な場合も)

服薬管理の支援:

-

抗不整脈薬の正確な内服支援(時間、用量の確認)

-

副作用の観察と対策

-

お薬カレンダーなど服薬管理ツールの紹介

-

他の薬剤との相互作用について説明

ストレス管理のサポート:

-

リラクゼーション法の指導(深呼吸、漸進的筋弛緩法など)

-

不安軽減のための傾聴と情報提供

-

必要に応じて心理カウンセリングの紹介

モニタリング機器との付き合い方:

-

ホルター心電図やイベントレコーダーの装着方法と注意点

-

機器があっても入浴や睡眠など日常生活を快適に過ごすコツ

-

異常を感じた時の記録方法(症状日記など)

日常生活指導のポイント:

「制限」よりも「工夫」を強調し、患者さんが前向きに取り組めるよう支援しましょう。

「これはダメ」ではなく「こうすれば大丈夫」という伝え方が効果的ですよ!😊

また、家族への指導も大切です。

緊急時の対応方法(救急車の呼び方、AEDの使い方など)を家族にも伝えておくことで、患者さんの安心感にもつながります🏡

「実は今の仕事に満足してない…」という方におすすめな“おしごと犬索”

循環器の患者さんを担当するのもやりがいがあって良いけど、別の仕事に挑戦したい!まずは、「おしごと犬索」をして自分に合うお仕事を見つけませんか?

🔍 事例で学ぶ!VT対応の成功例と失敗例

実際の臨床現場でのVT対応事例から学ぶことは、とても貴重な経験になりますよね👨⚕️ ここでは、実際にあった事例(個人情報は変更済み)をもとに、VT対応の成功例と失敗例、そしてチーム医療の重要性について解説します。これらの事例から学ぶことで、実践的な対応力を身につけていきましょう!

✅ 「あわてず冷静に」成功事例から学ぶVT対応のコツ

事例1: 早期発見と適切な初期対応で救命できたケース

70代男性、心筋梗塞の既往あり。

夜間巡回時、モニター上でVTの波形を看護師Aさんが発見。患者は意識あり、脈拍触知可能だったものの、冷汗と胸部不快感を訴えていました。

成功のポイント:

-

迅速な判断: モニター波形の異常に気づいた看護師Aさんは、すぐに患者の元へ行き、状態を確認しました。

-

適切な報告: SBAR方式で簡潔明瞭に当直医へ報告。「VTと思われる波形があり、患者は意識があるが胸部症状あり」と伝えました。

-

先を見越した準備: 医師の到着前に、救急カートと除細動器を準備し、静脈路も確保していました。

-

正確な情報収集: 直近の採血データや内服薬情報をすぐに提供できるよう準備していました。

結果:

医師到着後すぐにアミオダロン投与と同期カルディオバージョンが実施でき、スムーズにVTを停止させることができました。

その後の検査で電解質異常が原因と判明し、適切な補正により再発も防げました。✨

この事例から学べること:

「予測」と「準備」が成功の鍵です。VTを発見したら、次に必要となる対応を予測して準備しておくことで、医師到着後の処置がスムーズに進みます。

また、基礎疾患や検査データなどの背景情報をすぐに提供できることも重要です🔍

事例2: チームワークで乗り切った持続性VT

60代女性、弁膜症で入院中。日中、突然モニター上にVTの波形が出現。

患者は意識レベル低下と血圧低下を認めました。

成功のポイント:

-

役割分担の明確化: リーダー看護師が指揮を取り、各スタッフの役割(バイタル測定、記録、薬剤準備など)を素早く割り振りました。

-

シミュレーション訓練の成果: 事前に病棟で行っていた急変対応訓練通りの行動ができました。

-

声出し確認: 実施した処置や観察結果を声に出して共有することで、全員が状況を把握できていました。

-

冷静な対応: パニックにならず、一つ一つの処置を確実に実施。

結果:

迅速かつ的確な対応により、患者さんは速やかに救命処置を受けることができ、ICUへ転棟後も順調に回復されました👏

この事例から学べること:日頃からのシミュレーション訓練や役割確認が、実際の緊急時に力を発揮します。また、「声出し確認」という簡単な方法が、チーム全体の状況把握と連携に大きく貢献しますよ!🗣️

⚠️ 「こうすれば良かった」失敗例から学ぶ教訓

失敗例からこそ学べることがたくさんあります。

ここでは、残念な結果になってしまった事例から、今後に活かせる教訓を考えてみましょう。😔

事例1: モニター波形の見逃しによる対応遅延

80代男性、心不全で入院中。夜間に断続的に出現していたVT波形に気づかず、早朝の巡回時に患者が意識不明の状態で発見されました。

問題点と改善策:

-

モニター監視の不足: 忙しい夜勤でモニター確認が疎かになっていた

→ 定期的なモニターチェックの時間を業務フローに組み込む -

アラーム設定の問題: 短時間のVTではアラームが鳴らない設定だった

→ リスクの高い患者には、より敏感なアラーム設定にする -

教育・知識の不足: 担当看護師がVTの波形を見逃していた

→ 定期的な心電図判読の研修と勉強会の実施 -

申し送りの不足: 日勤帯でPVCが増加傾向だったが、その情報が夜勤へ適切に申し送られていなかった

→ 重要な情報は必ず口頭と記録の両方で申し送る

教訓:「見逃し」を防ぐためには、

①定期的なモニターチェックの習慣づけ

②適切なアラーム設定

③継続的な教育

④確実な情報共有

以上のことが大切です。

特に夜勤では意識的にモニターを確認する時間を作ることが重要ですね。⏰

事例2: 緊急時の混乱によるVT対応の遅れ

50代女性、カテーテル検査後の病棟で突然VTを発症。

スタッフが慌てて対応が混乱し、適切な処置が遅れました。

問題点と改善策:

-

リーダーシップの欠如:

誰が指示を出すか明確でなかった

→ 急変時のリーダー役を事前に決めておく -

救急カートの位置や内容の不慣れ:

必要な物品の準備に時間がかかった

→ 定期的に救急カートの確認と配置の周知を行う -

報告内容の不明確さ:

医師への報告が混乱し、重要情報が伝わらなかった

→ SBAR等の標準化された報告フォーマットを導入する -

役割分担の曖昧さ:

誰が何をするか明確でなく、重複や抜けが生じた

→ 急変時の役割分担を明確化し、シミュレーション訓練を実施する

教訓:

緊急時こそ「冷静さ」と「システム化された対応」が重要です。

慌てずに「誰が」「何を」するかを明確にし、訓練を通じて体に染み込ませておくことが大切ですね。🧠

これらの失敗例から学ぶことで「同じ失敗を繰り返さない」という姿勢が、患者さんの安全を守ることにつながります。

失敗を責めるのではなく、システム改善のきっかけとして前向きに捉えていきましょう!💪

👥 チーム医療で乗り切る!VT対応での多職種連携

VT対応は一人の看護師だけでは完結しません。

多職種が連携し、それぞれの専門性を活かすことで、より良い患者ケアが実現します。

ここではVT対応における多職種連携のポイントをご紹介します!🤝

医師との連携ポイント:

-

正確かつ簡潔な情報提供(SBAR方式がおすすめ)

-

治療方針の確認と共有

-

バックアップ体制の確認(担当医不在時の連絡先など)

医師とのコミュニケーションコツ:

「この状況で何を優先すべきか」明確に質問することで、治療方針が見えやすくなります。

また、処置や薬剤について不明点があれば、遠慮せず確認しましょう!🩺

薬剤師との連携ポイント:

-

抗不整脈薬の作用・副作用の確認

-

薬物相互作用の確認

-

緊急時の薬剤準備方法の相談

薬剤師さんは薬の専門家です。

「この薬とあの薬の併用は大丈夫?」「この副作用は要注意?」など、積極的に相談すると患者さんの安全につながりますよ!💊

臨床工学技士との連携ポイント:

-

モニター設定の最適化

-

除細動器などの機器操作のサポート

-

ペースメーカー設定の確認と調整

臨床工学技士さんは医療機器のエキスパート。

複雑な設定や機器トラブルの際には、頼りになる存在です!🔧

リハビリスタッフとの連携ポイント:

-

VT後の活動レベルの設定

-

心臓リハビリテーションの計画

-

日常生活動作の指導

VT後の患者さんの活動には注意が必要です。

リハビリスタッフと共に「どこまでなら安全か」を評価し、患者さんに伝えることが大切ですね。🏃♀️

管理栄養士との連携ポイント:

-

電解質バランスを考慮した食事指導

-

塩分制限など心臓に優しい食事の提案

-

服薬タイミングと食事の関係の調整

「食事」も治療の一部。

特に電解質異常がVTの原因となっている場合は、管理栄養士さんとの連携が重要です!🍎

チーム医療成功のコツ:定期的なカンファレンスで情報共有を行い、「この患者さんのVTリスクをどう管理するか」をチームで話し合うことが大切です。また、各職種の専門性を尊重し、互いに学び合う姿勢も重要ですよ!📚

実際の現場では、普段からのコミュニケーションがいざという時の連携につながります。

日常的に多職種と良好な関係を築くことで、緊急時にもスムーズな協力体制が取れるようになりますね。💞

❓ 看護師からよくある質問と回答|VT対応Q&A

VTの対応について、特に経験の少ない看護師さんからはさまざまな疑問が寄せられます。

ここでは、現場でよく聞かれる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。💭 皆さんの「知りたいけど聞けなかった」疑問の解決に役立つといいですね!

🤔 新人ナースが不安に思うVT対応の疑問

Q1: VTとPVCの連発はどう見分ければいいですか?

A: PVCの連発とVTの見分けは確かに難しいですよね。基本的には「3つ以上のPVCが連続した場合」をVTと考えます。また、VTは通常100回/分以上の心拍数になります。

見分けるコツとしては、

-

PVCの連発:基本的な正常波形(洞調律)が時々見られる

-

VT:異常波形が持続し、正常波形が見られない

迷った場合は、安全側を取って「VTかもしれない」と考えて対応するのが良いでしょう。「これがVTなのか判断できない」と思ったら、先輩や医師に確認することも大切です!👍

Q2: 夜勤中にVTを発見したら、どのタイミングで医師に連絡すべきですか?

A: 基本的には「VTを発見したらすぐに」が原則です。特に以下の場合は一刻も早く連絡しましょう:

-

患者さんに症状がある場合(胸痛、息切れ、めまい、意識レベル低下など)

-

血行動態が不安定な場合(低血圧、脈の触れ方が弱いなど)

-

持続性VT(30秒以上続く)の場合

-

頻脈が非常に速い場合(150回/分以上など)

一方、以下の場合は状況を記録しつつ、次の回診時や指示された時間に報告という判断もあり得ます:

-

無症状の非持続性VT(数秒で自然に停止)で、患者さんの状態が安定している

-

医師から「このパターンが出たら報告して」と事前に指示されている場合

ただし、判断に迷ったら「連絡する」選択をしましょう。

「報告しなくて良かった」より「早めに報告して良かった」の方が安全です!⏰

Q3: VTと判断したけど、患者さんが元気そうな場合はどうすればいいですか?

A: 「元気そう」でもVTは危険な状態です。特に「安定型VT」と呼ばれる状態では、一見普通に会話ができたり、歩いたりできることもあります。

このような場合でも:

-

安静にしてもらう(動かない、話さない)

-

バイタルサインを測定する

-

酸素投与を開始する(多くの施設では看護師判断で可能)

-

医師に報告する

心電図上でVTなのに症状が軽い場合も油断は禁物です。

突然状態が悪化することもあるので、必ず医師に報告し、指示を仰ぎましょう。

「元気だから大丈夫」という思い込みは危険です!😱

Q4: 他の不整脈とVTの違いをどう覚えればいいですか?

A: たくさんの不整脈があって覚えるのが大変ですよね。まずは以下の簡単なポイントから覚えていくと良いでしょう:

-

VTの最大の特徴は「幅広いQRS波形」です(0.12秒以上)

-

規則的なリズムであることが多い(特に単形性VT)

-

心拍数が速い(通常100回/分以上)

-

P波が見えないか、QRSとの関連がない

よく混同する不整脈との違い:

-

SVT(上室性頻拍):QRS幅が狭く(0.12秒未満)、規則的

-

Vf(心室細動):波形が不規則でジグザグ、QRS波形が識別できない

-

心房細動+脚ブロック:不規則なリズムで幅広いQRS(VTは規則的なことが多い)

この区別がすぐにできるようになるには経験が必要ですが、「幅広いQRS」という特徴だけでも覚えておくと、VTの可能性を疑うきっかけになりますよ!📊

Q5: VT患者の家族にはどう説明すればいいですか?

A: 家族への説明は医師の役割ではありますが、看護師としても基本的な説明や質問対応が求められることもありますよね。

そんな時のポイントは:

-

医学用語を避け、わかりやすい言葉で説明する

例:「心臓がとても速く不規則に拍動している状態です」 -

治療について前向きな情報提供

例:「現在、お薬で調整していて、徐々に落ち着いてきています」 -

不安な気持ちに寄り添う

例:「急な出来事で驚かれたと思います。今はチーム全体で対応していますので、ご心配はありますが…」 -

医師からの詳しい説明を提案

例:「詳しい原因や今後の治療については、先生からあらためて説明があります」

家族は非常に不安を抱えていることが多いので、共感的な態度で接することが大切です。

また、医師とのコミュニケーションをサポートする橋渡し役になることも看護師の重要な役割ですね。👨👩👧👦

🔧 実践で役立つ!VT対応の裏技とノウハウ

現場で働く先輩看護師たちが実践している、VT対応に役立つ”裏技”やコツをご紹介します。

これらは教科書には載っていないけれど、実際の臨床で非常に役立つノウハウです!💡

裏技1: 「心電図の紙出し」で比較を可能に

VTが疑われる波形を発見したら、すぐにモニターの波形を印刷(紙出し)しておきましょう。これにより、

-

医師への報告時に実際の波形を見せられる

-

波形の経時的変化を比較できる

-

カルテに貼付して記録に残せる

特に夜間など医師が不在時には、電話での報告と合わせて「波形をFAXします」と言って送ることで、医師の判断をサポートできますよ!📠

裏技2: モニター誘導の工夫

モニター電極の貼り方や誘導の選択を工夫することで、VTの波形をより明確に捉えることができます。

-

胸部誘導(V1やV6)を活用すると、VTの特徴がより明確になることがある

-

電極の接触不良がモニター波形の乱れを引き起こすことがあるので、定期的にチェック

-

体動によるノイズを減らすため、電極の位置を少し調整してみる

これらの工夫で波形がクリアになり、VTの判別がしやすくなります!👌

裏技3: 「ポケットカード」の活用

自分専用の「VT対応ポケットカード」を作成しておくと、緊急時に慌てず対応できます。カードには:

-

VTの特徴的な波形イラスト

-

対応フローチャート

-

使用頻度の高い薬剤の用量

-

報告時のSBARテンプレート

などを記載しておくと安心です。スマホの画像フォルダに保存しておくのもアリですよ!📱

裏技4: バイタルサインの「トレンド機能」活用

多くの心電図モニターには「トレンド機能」があり、過去数時間の心拍数変化を確認できます。このグラフで、

-

徐々に心拍数が上昇していないか

-

短時間のVTエピソードがなかったか(急激な心拍数上昇として表示される)

などをチェックすることで、VTの前兆を発見できることがあります。特に夜勤の始まりに確認すると良いですよ!📈

裏技5: シミュレーション「心の練習」

日々の業務の中で、「もしこの患者さんがVTになったら…」とシミュレーションする習慣をつけると、実際の場面で冷静に対応できるようになります。

-

救急カートの場所と内容を頭に入れておく

-

応援要請の方法を確認しておく

-

医師への報告内容を頭の中で整理してみる

このような「心の練習」は、緊急時の不安を減らし、適切な行動につながります!🧠

現場経験を積んだ看護師からのアドバイス:

「最初は心電図が読めなくて当然です。少しずつ経験を積んでいくことが大切。わからない時は一人で抱え込まず、必ず誰かに相談してくださいね!」😊

📚 自己学習におすすめの資料とトレーニング方法

VTの知識と対応スキルを向上させるための、自己学習におすすめの資料やトレーニング方法をご紹介します。

忙しい看護師さんでも無理なく続けられる方法を集めました!📖

おすすめ学習資料:

-

心電図アプリ:

-

「ECG Guide」「ECG Quiz」などのスマホアプリで、通勤時間などに心電図判読の練習ができます

-

実際の波形を見て判断する練習になり、実践的なスキルが身につきます

-

-

看護師向け心電図書籍:

-

『看護師のための心電図教室』

-

『不整脈・心電図がみるみるわかる本』

-

実例が多く、臨床判断に役立つ本がおすすめです

-

-

オンライン学習サイト:

-

日本不整脈心電学会のウェブサイト

-

看護系のオンライン講座や動画

-

自分のペースで繰り返し学習できる利点があります

-

-

ポケットサイズの心電図ガイド:

-

白衣のポケットに入る小型の参考書は、現場ですぐに確認できて便利です

-

イラスト付きのものが特におすすめ

-

効果的なトレーニング方法:

-

「1日1波形」チャレンジ:

毎日1つの心電図波形を分析する習慣をつけると、少しずつ知識が定着します。

患者さんの実際の心電図(個人情報に注意)や教材の波形を使って練習しましょう。 -

シミュレーショントレーニング:

病棟やチームで定期的なVT対応シミュレーションを行うと、実践的なスキルが身につきます。

特に役割交代しながら(リーダー役、記録役など)行うと効果的です!🎭 -

「教えることで学ぶ」方法:

後輩や同僚に心電図の見方を教えることで、自分の知識も整理されます。

「これってどういう波形だと思う?」と一緒に考えるスタイルがおすすめ。 -

実際のケースレビュー:

病棟で経験したVTのケースを振り返り、対応の良かった点・改善点を話し合うことで、実践的な学びが得られます。 -

「VT対応ノート」の作成:

自分専用のVT対応ノートを作ると、知識が整理されます。波形の特徴、薬剤、対応手順などを自分の言葉でまとめてみましょう。

自己学習のコツ:

「完璧を目指さず、少しずつ積み重ねる」ことが大切です。「今日は10分だけ」というスタンスでも、続けることで確実に力がつきますよ!🌱

【筆者の独り言】

私はVT等の致命的な不整脈が起きた場合には、処置後の落ち着いた時間に、その波形と患者さんの症状や行った治療などメモを取るようにしていました📝

不整脈の治療はパターン化されていることも多いので、過去のイベント時の流れを把握しておくことで、実際に不整脈が出たときも落ち着いて対応することができますよ🍀

また、心電図の学習は「見て覚える」より「描いて覚える」方が効果的です。

波形を実際に紙に描いてみると、特徴がより理解しやすくなります。ぜひ試してみてくださいね!✏️

📝 まとめ:VT対応で看護師が押さえるべきポイント

ここまでVTの基礎知識から実践的な対応方法まで詳しく見てきましたが、最後にVT対応で看護師として絶対に押さえておきたいポイントをまとめておきましょう!🎯

このポイントを押さえておけば、いざという時に自信を持って対応できるはずです。

🎯 「これだけは覚えて!」VT対応5つの鉄則

VT対応において、看護師として覚えておくべき5つの鉄則をご紹介します。これは現場のベテラン看護師も常に心がけている大切なポイントです!👩⚕️

1️⃣ 「Wide QRS + 速い心拍 = VTを疑う」の原則

VTの最大の特徴は「幅広いQRS波形」と「速い心拍数」です。これさえ覚えておけば、モニター上でVTを疑うきっかけになります。迷ったら「VTかもしれない」と考えて対応することが安全です。

ポイント:QRS幅が0.12秒(3mm)以上で、心拍数が通常100回/分以上の場合はVTを疑いましょう!

2️⃣ 「患者を見て、波形だけで判断しない」の原則

心電図波形は重要ですが、それだけで判断せず、必ず患者さんの状態(意識、脈拍、血圧など)を確認することが鉄則です。同じVTの波形でも、患者さんの状態によって緊急度は大きく異なります。

ポイント:「波形+患者状態」の組み合わせで判断し、特に意識レベルと血行動態(血圧、脈拍触知)は必ずチェックしましょう!

3️⃣ 「迅速報告と記録の徹底」の原則

VTを発見したら迅速に医師に報告し、対応内容と経過を詳細に記録することが重要です。特に時間経過と患者さんの反応は正確に記録しましょう。

ポイント:SBAR形式での簡潔明瞭な報告と、時系列での詳細な記録が後の治療方針決定にも役立ちます!

4️⃣ 「予測と準備」の原則

VTの可能性がある患者さんには、「もしVTが起きたら」という予測と準備が大切です。高リスク患者の把握、救急物品の位置確認、対応手順の確認などを事前に行っておきましょう。

ポイント:リスクの高い患者さん(心疾患既往、電解質異常など)には特に注意を払い、早期発見のためのモニタリングを強化しましょう!

5️⃣ 「チームで対応、一人で抱え込まない」の原則

VT対応は一人では不可能です。必ず応援を呼び、チームで対応することが鉄則です。また、判断に迷ったときも一人で抱え込まず、先輩や医師に相談しましょう。

ポイント:役割分担を明確にし、「誰が何をするか」を声に出して確認することで、効率的な対応が可能になります!

これら5つの鉄則を実践することで、VT対応の質が大きく向上します。特に経験の浅い看護師さんは、この5つのポイントを意識することから始めてみてください。きっと自信を持ってVTに対応できるようになりますよ!✨

📈 スキルアップへの道|VT対応力を高める方法

最後に、VT対応のスキルを継続的に高めていくための方法をご紹介します。看護師としてのキャリアを通じて取り組める、具体的なスキルアップ法です!🌟

1. 段階的な学習アプローチ

VT対応のスキルは一度に身につくものではありません。段階的に学んでいきましょう:

-

第1段階: VTの波形を認識できるようになる(基本的な特徴を覚える)

-

第2段階: VTと他の不整脈を区別できるようになる(鑑別診断)

-

第3段階: VTの緊急度を判断できるようになる(臨床判断)

-

第4段階: チームの一員としてVT対応ができるようになる(実践)

-

第5段階: VT対応のリーダーとして行動できるようになる(指導)

ご自身の現在地を確認し、次のステップに進むよう意識してみてくださいね!🪜

2. フィードバックを活かす習慣

VT対応後には必ず振り返りの時間を取り、良かった点・改善点を整理しましょう。特に経験豊富な先輩からのフィードバックは貴重です!

-

デブリーフィング(振り返り)ミーティングに積極的に参加する

-

「次回はこうしたい」という具体的な目標を設定する

-

自分の行動を客観的に評価する習慣をつける

ポイント:「できなかったこと」を責めるのではなく、「次にできること」に焦点を当てた前向きな振り返りが大切です!🔄

3. 専門的知識の定期的アップデート

VTに関する知識や対応ガイドラインは日々更新されています。定期的に最新情報をキャッチアップしましょう:

-

院内・院外の勉強会や研修に参加する

-

専門誌や学会のガイドラインをチェックする

-

不整脈関連の認定資格取得に挑戦する(認定看護師など)

ポイント:「知識のアップデート」は患者安全に直結します。年に数回は最新情報を確認する習慣をつけましょう!📚

4. チーム全体のスキルアップを促進

自分だけでなく、チーム全体のスキルアップを意識すると、病棟全体の対応力が向上します:

-

若手看護師へのミニレクチャーを行う

-

シミュレーション訓練を企画・参加する

-

「VT対応マニュアル」の作成や更新に関わる

-

多職種カンファレンスで不整脈対応について話し合う

ポイント:「教えることで学ぶ」効果は絶大です。知識を共有する機会を積極的に作ってみましょう!🗣️

5. 自己効力感を高める工夫

「自分にはできる」という自信(自己効力感)を高めることも大切です:

-

成功体験を意識的に記録する(VT対応ノートなど)

-

小さな成功や進歩を自分で認める習慣をつける

-

「苦手」と思う部分を少しずつ克服する

-

同僚からの良いフィードバックを大切にする

ポイント:不安や苦手意識は誰にでもあります。「完璧を目指さず、少しずつ成長する」という姿勢が長期的な成長につながります!🌱

最後に、VT対応のスキルアップは一夜にして成るものではありません。

日々の小さな努力と臨床経験の積み重ねが、確かな実力となります。まずは「今日からできること」から始めてみてください。

皆さんの成長を応援しています!💪

そして何より、「患者さんの命を守りたい」という看護師としての思いが、スキルアップの最大の原動力になることを忘れないでくださいね💓

多忙な看護師を救う!気軽に「くんくん求人調査」

気になる求人や病院を見つけたけど、忙しくて詳しく調べられない…。そんなときは、LINEでその求人や病院の公式ページを送ってください!あなたの代わりにリサーチします。