「術後の患者さんに弾性ストッキングをいつまで履いてもらえばいいの?」

「寝るときも必要なのかな?」

「手術の種類で違うって聞くけど、どう説明したらいいの?」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

弾性ストッキングを術後に着用する目的とメリット🧦

-

手術の種類別にみた着用期間の目安📅

-

日中だけ?就寝時は?など時間帯ごとの着用ルール🌙

-

看護師がチェックすべき観察ポイントと患者指導のコツ👩⚕️

-

実際の病院・施設でのマニュアルや運用事例🏥

が分かりますよ♪

結論👉

術後の弾性ストッキングは「いつまで履くか」の基準は、手術の種類や患者さんの状態によって変わります。

一般的には、歩行開始まで終日、その後1〜4週間は日中のみ着用するケースが多いですが、皮膚状態や合併症リスクに応じた調整が必要です。

この記事では、術後に弾性ストッキングをどのくらいの期間・どんな条件で着用すべきかを、手術の種類別に整理しながら、看護師として観察・判断・患者指導で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します✨

🧦 術後に弾性ストッキングはなぜ必要?目的とメリット

手術直後は安静や痛みで動きが少なくなり、静脈うっ滞が起きやすいですよね。

そこで活躍するのが弾性ストッキング。

「弾性ストッキングは術後いつまで付ければいいの?」という疑問の答えを考える前に、まずは“なぜ着用するのか”をしっかり理解しておくと、患者さんへの説明も自信をもってできます。

この章では、合併症の予防・むくみ軽減・リハビリの促進という3つの視点から、看護師さんに必要なポイントをやさしく整理します✨

深部静脈血栓症(DVT)・肺塞栓症の予防効果 ❤

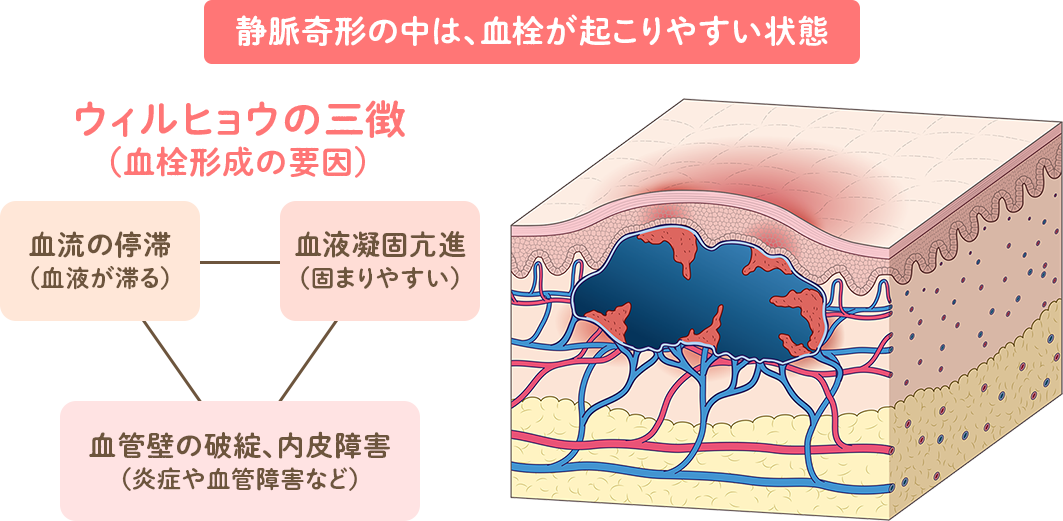

術後はVirchowの三徴(静脈うっ滞・血管内皮障害・凝固亢進)がそろいやすく、DVT→肺塞栓のリスクが高まります。

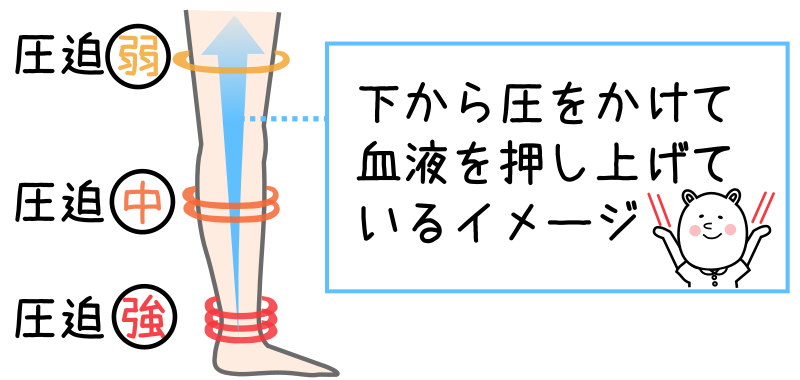

弾性ストッキングは末梢から中枢へ向かう段階的圧迫(Gradient)で静脈還流を後押しし、うっ滞を減らす=血栓形成の土台を崩すのが最大の目的です。

しくみの要点

-

足首>ふくらはぎ>大腿の順で圧が弱くなる設計→静脈血を上へ押し上げる

-

うっ滞改善により血流速度↑ →凝固カスケードが回りにくい環境に

-

微小血栓の形成を抑え、術後の安静期〜離床初期のハイリスク時間帯を安全に乗り切る

看護師のチェックポイント

-

過圧迫のサイン:

冷感・チアノーゼ・強いしびれ・強い疼痛→サイズ/装着状態の再評価 -

リスク因子:

高齢、肥満、脱水、悪性腫瘍、ホルモン療法、既往DVT、長時間手術など -

併用療法との連携:

早期離床、足関節運動、間欠的空気圧迫(IPC)、抗凝固薬の有無

| 術後リスク要素 | 弾性ストッキングの作用 | 具体的な看護アクション |

|---|---|---|

| 安静・臥床 | うっ滞軽減(還流促進) | 装着しわ・ねじれの除去、足趾色・温度の観察 |

| 長時間坐位(車椅子・移送) | 下肢ポンプ代替 | 休憩時の足首運動指導、日中の装着継続 |

| 既往DVT/高リスク | 再発予防の補助 | 医師へ期間・圧レベルの相談、スキンチェック強化 |

患者さんには「血液の渋滞を減らして、血の塊(血栓)ができにくくする靴下なんですよ」と説明すると理解が進みますよ🧦

術後のむくみ・腫れを軽減する働き 💧

手術侵襲や安静で毛細血管からの漏出↑・リンパ流↓になり、間質に水分がたまりやすくなります。

外側からの均等な圧は毛細血管内外の圧バランス(Starlingの法則)を整え、過剰なろ過を抑えて再吸収を助けるため、腫脹や張り感の軽減につながります。

メリット

-

腫脹・疼痛の軽減 → 体動・ADLのしやすさが上がる

-

創部周囲のテンション緩和 → つっぱり感や離開不安の軽減

-

皮膚トラブルの予防(むくみでの水疱化・摩擦の増加を抑える)

観察とセルフケア支援

-

皮膚評価:発赤・びらん・圧痕、滲出液付着の有無を毎シフト確認

-

サイズ適合:朝の細い時間帯で採寸、しわ/ロールアップは局所圧迫→直ちに整える

-

保清・保湿:乾燥→掻破→皮膚障害を防ぐため低刺激保湿を併用

-

患者説明のひとこと:「むくみを外からサポートして、早く楽に歩けるようにする“支え”です😊」

| よくある症状 | 圧迫のねらい | ケアのコツ |

|---|---|---|

| ふくらはぎの重だるさ | 静脈還流↑ | 足先→膝に向けて均一化。巻き込みシワは即解除 |

| 夕方に増える腫れ | 間質液の再吸収促進 | 日中装着+休憩時の下肢挙上 |

| かゆみ・汗むれ | 皮膚保護 | 通気素材の選択、1日1回の肌チェックと清拭 |

血流促進でリハビリをスムーズにするポイント 🏃♀️

弾性ストッキングはふくらはぎ筋ポンプの効率を上げ、心臓への還流を後押しします。

その結果、立ちくらみの軽減・歩行時のだるさ軽減が期待でき、離床〜歩行訓練が進みやすくなるのが現場での実感ですよね。

リハ段階別のメリットと看護の見どころ

| リハ段階 | 期待できるメリット | 看護の判断材料(「いつまで?」に関係) |

|---|---|---|

| ベッド上期 | 起立性不耐の軽減、血流維持 | 安静時痛・冷感なし、皮膚異常なし→終日装着でリスク期間をカバー |

| 立位練習期 | 下肢うっ血の軽減で立位保持が楽に | 立位/歩行時間が延長、腫脹が日内で改善→日中装着へ移行を検討 |

| 病棟内歩行期 | 歩行時のだるさ・張りの軽減 | 自立歩行が安定・浮腫軽度・皮膚トラブルなし→装着期間短縮の相談 |

| 退院準備期 | 活動量増に伴う再うっ滞を予防 | 長時間移動/通院がある日は日中のみ継続の指導も◎ |

看護師の実践ポイント

-

PT/OTと共有:歩行距離・休息回数・心拍/SpO₂の変化を情報交換

-

“外す合図”と“続ける合図”を患者さんと共有

-

外す合図:自立歩行が安定、夕方浮腫が最小、皮膚健全、疼痛・しびれなし

-

続ける合図:長時間移動予定、夕方の腫脹持続、リスク因子あり(高齢・既往DVT 等)

-

-

ひとこと指導例:「活動量が増えるほど血流は戻ります。でも長時間の座りっぱなしや移動日は渋滞しやすいので、その日は日中の着用を続けましょうね🌟」

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

術後に弾性ストッキングはなぜ必要?目的とメリット

術後に「弾性ストッキングはいつまで?」と聞かれること、多いですよね😊。

でもその答えを考える前に、まず大切なのは「なぜ必要なのか」という目的を理解することです。

ここをしっかり押さえておくと、患者さんへの説明にも説得力が出て、安心感を与えられますよ❤

深部静脈血栓症(DVT)・肺塞栓症の予防効果

手術後は安静が続いたり、体内の血液が固まりやすい状態になるため、深部静脈血栓症(DVT)から肺塞栓症に至るリスクが高まります。

弾性ストッキングは足首からふくらはぎへ段階的に圧迫をかけることで、血液の流れをスムーズにして血栓の発生を防ぐ役割を持っています。

看護師としては、冷感・しびれ・強い痛みなど「圧迫が強すぎるサイン」がないか毎日チェックすることが大切です。

患者さんには「血液の渋滞を防いで、命を守る靴下なんですよ」と説明するとイメージしやすいですよ🧦。

術後のむくみ・腫れを軽減する働き

術後は血管の透過性が高まり、間質に水分がたまりやすく、足の腫れやむくみが出やすいですよね。

弾性ストッキングは外側からの圧で余分な水分を押し戻し、腫れや張り感をやわらげる効果があります。

その結果、歩きやすくなったり、創部の負担が軽減されたりするメリットもあります。

毎日のスキンチェック(発赤・かぶれ・圧痕など)は必須で、「むくみを取るサポート靴下だから、早く楽に動けるようになりますよ💧」と声をかけると安心されます。

血流促進でリハビリをスムーズにするポイント

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれますが、術後は筋ポンプ作用が弱くなりがちです。

弾性ストッキングで補助的に圧をかけることで、血液が心臓に戻りやすくなり、立ちくらみやだるさを減らす効果が期待できます。

これにより離床や歩行リハビリが進めやすくなるため、結果的に合併症予防にもつながります。

看護師としては、歩行が安定してきたら日中だけの着用に切り替えるなど、リハビリの進行度と合わせて調整するのがポイントです。

「リハビリがスムーズに進むようにサポートしてくれる靴下ですよ🏃♀️✨」と伝えると前向きになってもらえます😊

📅 「いつまで履くの?」術式ごとの着用期間の目安

「弾性ストッキングって、術後どのくらい履けばいいんですか?」と患者さんに聞かれると、答えに迷うこともありますよね💦

実は、着用期間は手術の種類や患者さんのリスクに応じて変わるんです。

ここでは代表的な手術ごとの目安を整理してみましょう。

下肢静脈瘤手術(血管内焼灼術・ストリッピング)の場合

下肢静脈瘤の術後は、1週間ほど終日装着 → その後3〜4週間は日中のみが一般的な目安です🧦

理由は、静脈血の流れを安定させ、術後の腫れや血栓形成を防ぐため。

ただし、暑さやかぶれなどで患者さんがつらいときは、日中中心への切り替えを医師と相談すると良いですね。

人工関節置換術や整形外科手術の場合

人工膝関節・股関節置換など大きな整形外科手術では、歩行が安定するまで(約2〜3週間)終日装着、その後は日中のみ着用とすることが多いです。

高齢者や長時間の臥床が続く方はDVTリスクが高いため、4週間以上継続する場合もあります。

看護師は、リハビリスタッフと連携して歩行レベルと腫れ具合を観察しながら期間を調整することが大切ですよ。

腹部・婦人科・消化器など一般外科手術の場合

腹部の大きな開腹手術では、離床が遅れやすいため、最低でも歩行自立まで(1〜2週間程度)は終日装着が推奨されます。

その後は患者さんの活動量や合併症リスクに応じて、日中のみ〜退院後1か月ほど続けるケースもあります。

「動けるようになったら外していい?」と聞かれることが多いので、“しっかり歩けるようになるまでは履く”を目安に伝えると分かりやすいです✨

高リスク患者(高齢・長期臥床・既往あり)のケース

-

高齢

-

肥満

-

既往にDVTあり

-

がん治療中

-

長時間手術を受けた

こうした患者さんは再発リスクが高いため、通常より長め(1〜2か月)の着用をすすめることもあります。

この場合は抗凝固療法の有無・皮膚状態・ADLレベルを踏まえ、医師と相談しながら判断するのが安心です。

📊 まとめ表:手術別の着用期間目安

| 手術の種類 | 初期(術後すぐ〜歩行開始まで) | その後の期間 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 下肢静脈瘤 | 1週間 終日 | 3〜4週間 日中のみ | かぶれ・暑さに配慮 |

| 人工関節置換術 | 2〜3週間 終日 | 〜4週間 日中のみ | 高齢者は延長あり |

| 腹部・婦人科・消化器 | 1〜2週間 終日 | 〜1か月 日中のみ | 離床遅延に注意 |

| 高リスク患者 | 2週間以上 終日 | 1〜2か月 日中のみ | 医師と調整必須 |

このように「弾性ストッキング 術後 いつまで?」の答えは一律ではなく、術式+患者背景で調整する必要があります。

🌙 日中だけ?寝るときは?時間帯ごとの着用ルール

患者さんから「夜も履いたほうがいいんですか?」「昼間だけでいいですか?」とよく質問されますよね😊

実は、弾性ストッキングの着用は“時間帯”によって調整できるんです。

ここでは、就寝時・日中・長時間座位や移動など、シーン別に考えてみましょう。

就寝時に履いたほうがよい人・外してよい人

-

履いたほうがよいケース:

術後すぐで安静臥床が続く人、DVTリスクが高い人(高齢・既往あり・がん治療中など) -

外してよいケース:

歩行が安定してきた人、皮膚トラブルが出ている人、睡眠の妨げになっている人

👉 看護師は「リスク>快適性」か「快適性>リスク」かを天秤にかけて調整する必要があります。

患者さんには「夜も動けない時期は履いた方が安心ですが、歩けるようになったら夜は外して休んでも大丈夫ですよ🌙」と伝えると理解しやすいです。

歩行開始後の「日中のみ着用」の考え方

歩行訓練が進み、ふくらはぎ筋ポンプが働くようになれば、日中のみの着用でも十分とされます。

-

病棟内を一人で歩ける

-

夕方の腫れが軽くなってきた

-

皮膚トラブルが出ていない

こうした条件がそろったら、日中着用へ移行する目安になります。

「日中活動している間は渋滞防止のために必要、でも寝ている間は筋肉を動かさないので外しても安心」と説明すると納得されやすいですよ🧦。

旅行や長時間座位がある場合の工夫

退院後でも長時間の移動(飛行機・バス・車など)やデスクワークでは血流が滞りやすいため、再度日中の着用をすすめるのが安心です。

-

「旅行や出張のときは“その日だけ”履いてくださいね」

-

「ずっと座りっぱなしなら、足首を回したり軽く足踏みをするのも大事です」

と、生活に合わせたアドバイスがあると患者さんの継続率も上がります✈️。

📊 時間帯ごとの着用ルールまとめ

| 状況 | 着用の目安 | 看護師の声かけ例 |

|---|---|---|

| 術後すぐ・安静期 | 終日(昼夜ともに着用) | 「血の塊を防ぐために、寝るときも履いておきましょう」 |

| 歩行開始後 | 日中のみ | 「動いている間は必要ですが、夜は外して休んでいいですよ」 |

| 旅行・長時間移動 | 日中のみ(当日のみ追加) | 「移動のある日は忘れずに履きましょう」 |

| 皮膚トラブルあり | 医師と相談しながら調整 | 「赤みやかゆみが強ければ、相談して外しましょう」 |

ここまでで「弾性ストッキング 術後 いつまで?」を時間帯の視点から整理できましたね😊

👀 看護師がチェックすべき観察ポイント&リスク管理

「弾性ストッキングは術後いつまで?」を判断するうえで欠かせないのが、日々の観察とリスク管理です。

装着期間そのものよりも、患者さんの足の状態や合併症リスクの有無で調整が必要になることが多いんですよね😊

ここでは、看護師が押さえておきたい観察のポイントを整理します。

皮膚トラブル(発赤・かぶれ・褥瘡)の確認

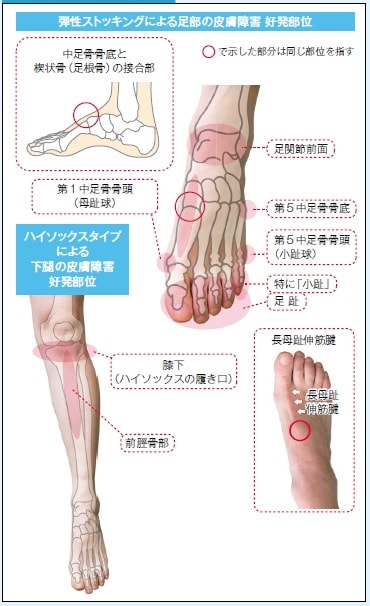

弾性ストッキングは密着性が高いため、皮膚トラブルが最も多い合併症です。

-

発赤やびらん:長時間の摩擦や汗むれで発生

-

かぶれ:アトピーや乾燥肌、高齢者で多い

-

褥瘡リスク:足首・踵・膝裏など圧が集中する部位

👉 チェックの工夫

-

毎シフトごとに足趾〜大腿まで観察

-

特にストッキングのしわ・食い込み部を重点的に確認

-

「赤みが取れない」「痛みを訴える」場合は即中止→医師相談

圧迫が強すぎるサイン(しびれ・冷感・疼痛)

圧が過剰だと、かえって血流障害を悪化させてしまうリスクがあります💦

注意すべきサイン

-

足趾の冷感・蒼白・チアノーゼ

-

強いしびれ・疼痛

-

ストッキングを外したときに深い圧痕が残る

👉 看護師の対応

-

サイズが適正か確認(朝の細い時間帯に採寸しているか)

-

足趾の色・動き・温かさを毎日チェック

-

圧迫が強すぎる場合は速やかに外して医師に報告

サイズ・圧迫度の適正評価とフィッティング

「合っているサイズかどうか」で効果が大きく変わります。

-

大きすぎ → 効果が不十分

-

小さすぎ → 血流障害・皮膚損傷の原因

チェックの目安

-

足首・ふくらはぎ・大腿の3点測定を必ず行う

-

圧迫クラス(軽度/中等度/高度)を手術やリスクに合わせて選択

-

装着時はしわゼロ・均一圧を目指す

👉 看護師の声かけ

「ちょっときつすぎませんか?」「足先の色や感覚はどうですか?」と患者さんの体感を確認するのも忘れないようにしましょう🧦。

装着コンプライアンスを高める声かけ

患者さんの中には「暑い」「かゆい」「脱ぎ履きが面倒」と感じて、つい自己判断で外してしまう方もいます。

そこで大切なのが“続けてもらうための一言”です。

工夫の例

-

「これは血の塊を防ぐための一番大事なお薬みたいなものなんですよ」

-

「日中だけでいいので、無理なく続けましょう」

-

「旅行や長時間の移動の時は“必ず”履いてくださいね✈️」

✅ 患者さんの生活スタイルに合わせたアドバイスをすると、継続率がぐんと上がります。

📊 観察ポイントまとめ表

| 観察項目 | 異常サイン | 看護師の対応 |

|---|---|---|

| 皮膚状態 | 発赤・かぶれ・びらん | 即外して医師報告、スキンケア |

| 血流障害 | 冷感・チアノーゼ・しびれ | サイズ/圧調整、再装着は医師確認後 |

| サイズ適合 | しわ・ロールアップ・圧痕 | 正しい採寸・フィッティング再指導 |

| コンプライアンス | 外したまま・継続できない | 理由を聞き、快適さを工夫+説明強化 |

ここまでで、弾性ストッキングを安全に続けるためのチェックとリスク管理が整理できましたね😊。

🏥 病院・施設での実際のマニュアルと運用事例

弾性ストッキングの着用期間が、病院ごとに答えが少しずつ違うのはなぜ?と感じたことはありませんか?👀

実際、着用期間や時間帯のルールは施設のマニュアルや診療科の方針によって差があるんです。

ここでは代表的な事例を紹介しながら、看護師としてどう活かせるかを整理してみましょう。

看護roo!で紹介されている一般的な基準例

看護師向けサイト「看護roo!」では、「歩行が安定するまで終日着用」が基本とされています。

-

例:術後4日目に1人で病棟内を歩けるようになったら終了、という運用もあり

-

患者のADLや認知状態によって延長するケースも紹介

👉 ここから学べるのは、「期間」でなく“歩行可能かどうか”が判断の軸になるという視点です。

血管外科クリニックでの術後1か月ルール

血管外科(下肢静脈瘤の血管内焼灼術など)では、術後1週間は終日+その後3〜4週間は日中のみというルールを設けていることが多いです。

-

皮膚トラブルが出た場合は医師判断で短縮

-

患者が旅行や出張を控えているときは「その日だけ追加で着用」を推奨

👉 このように、期間の明示+例外ルールを合わせて伝えると、患者さんも守りやすいですね。

手術翌日には退院してしまうため、「歩行の安定」を判断できないため期間で提示していましたよ。

施設による違いと現場での調整の実際

| 施設タイプ | 着用期間の特徴 | 現場での調整ポイント |

|---|---|---|

| 大学病院(外科系) | ガイドラインに準拠、歩行安定まで終日→その後は医師指示 | 標準化されていて安心だが、患者ごとの快適性に配慮が必要 |

| 地域病院(整形外科) | 2〜3週間の期間指定で統一 | 個別判断の幅が少ないため、合併症や皮膚状態は看護師から積極的に報告 |

| 血管外科クリニック | 1か月を目安に日中のみ | 外来フォローが短いため、患者教育が重要 |

| 高齢者施設と連携 | リスクが高ければ長期継続 | 着脱介助が必要になるので、介護スタッフへの説明がカギ |

👉 ポイントは、施設マニュアルを基本にしつつ、患者の状態を看護師が拾って医師にフィードバックすることです。

現場でよくあるのは「マニュアルは1か月だけど、実際にはかぶれで2週間で終了した」「歩行が遅れて3週間続けた」などの調整です。

つまり、答えは「マニュアル+患者ごとのリスク評価」で導き出すのが一番安心なんです😊

✅ まとめ|術後弾性ストッキングの期間と判断基準を整理

ここまで目的や術式ごとの目安、時間帯、観察ポイント、施設の運用例を整理してきました。

最後に大切なポイントを振り返ってみましょう✨

手術種類・患者状態別のチェックリスト

「いつまで?」を判断するときは、術式+患者背景+合併症リスクをセットで考えることが重要です。

📋 チェックリスト例

-

手術の種類は?(下肢静脈瘤/整形/腹部外科など)

-

歩行は安定している?

-

腫れ・だるさは軽減してきた?

-

皮膚トラブルは出ていない?

-

DVTリスク因子(高齢・既往・がん治療など)はある?

医師と看護師で共有したい判断の流れ

看護師が毎日観察して得た情報を医師にフィードバックし、装着継続の可否を一緒に判断するのが安心です。

🔄 判断の流れイメージ

-

術後すぐ〜歩行開始まで → 終日装着

-

歩行が安定、腫れが軽度 → 日中のみへ移行

-

皮膚トラブル or リスク因子なし → 終了検討

-

高リスクあり or 移動予定あり → 日中継続・再指導

患者指導に役立つ「一目でわかる」表の提示

患者さんは「結局いつまで?」とシンプルな答えを求めます。

そんなときに表や図を使うと理解度がぐっと上がります📊。

| 術式 | 初期(術後〜歩行開始) | その後の目安 | 終了判断のめやす |

|---|---|---|---|

| 下肢静脈瘤 | 1週間 終日 | 3〜4週間 日中 | むくみ改善・歩行安定 |

| 人工関節置換 | 2〜3週間 終日 | 〜4週間 日中 | 自立歩行OK・皮膚異常なし |

| 腹部外科 | 1〜2週間 終日 | 〜1か月 日中 | ADL拡大・腫れ軽度 |

| 高リスク患者 | 2週間以上 終日 | 1〜2か月 日中 | 医師と個別調整 |

✨ まとめの一言

弾性ストッキングの装着期間は「〇日」と一律に決められるものではなく、手術の種類・患者の状態・リスク因子を総合して判断することが大切です。

看護師が日々の観察で得た情報を活かし、患者さんにわかりやすい言葉で説明していくことが、合併症予防と安心につながりますよ👩⚕️🧦

<参考・引用>

ナース専科

花子のまとめノート

難治性血管腫・血管奇形 薬物療法研究班.

Cardinal Health

看護roo