「浮腫が強くて、皮膚がパンパン…。体位変換も怖くてどうしたらいいか分からない💦」

「重度の浮腫があると、スキンケアもドレッシングも難しく感じる…」

そんな悩みを感じたことはありませんか?🩺

浮腫と褥瘡の難症例では、“いつも通り”のケアが通用しない場面が多くあります。

でも、皮膚や循環の状態をきちんと理解して、

適切なスキンケア・体位管理・圧分散を組み合わせれば、重度でも十分に予防・改善が可能なんです✨

この記事では、以下のことが分かりますよ♪

-

重度浮腫患者の皮膚で起こっている変化とリスク

-

スキンケア・保護の工夫|滲出液や剥離リスクへの対応

-

圧抜き・体位変換・下肢挙上の実践ポイント

-

チームで支える褥瘡ケア|医師・リハ・栄養士との連携方法

結論👉

重度浮腫の褥瘡ケアでは、“皮膚を守る視点”と“循環を整える視点”を両立させることが重要です。

圧の分散・スキンバリアの維持・体位調整をチームで行うことで、難症例でも皮膚を守り、治癒を促すケアが実現できます🌿

この記事では、重度浮腫の褥瘡対応を実践的に解説しながら、現場で「どう判断し、どう動くか」が分かる内容になっています🩵

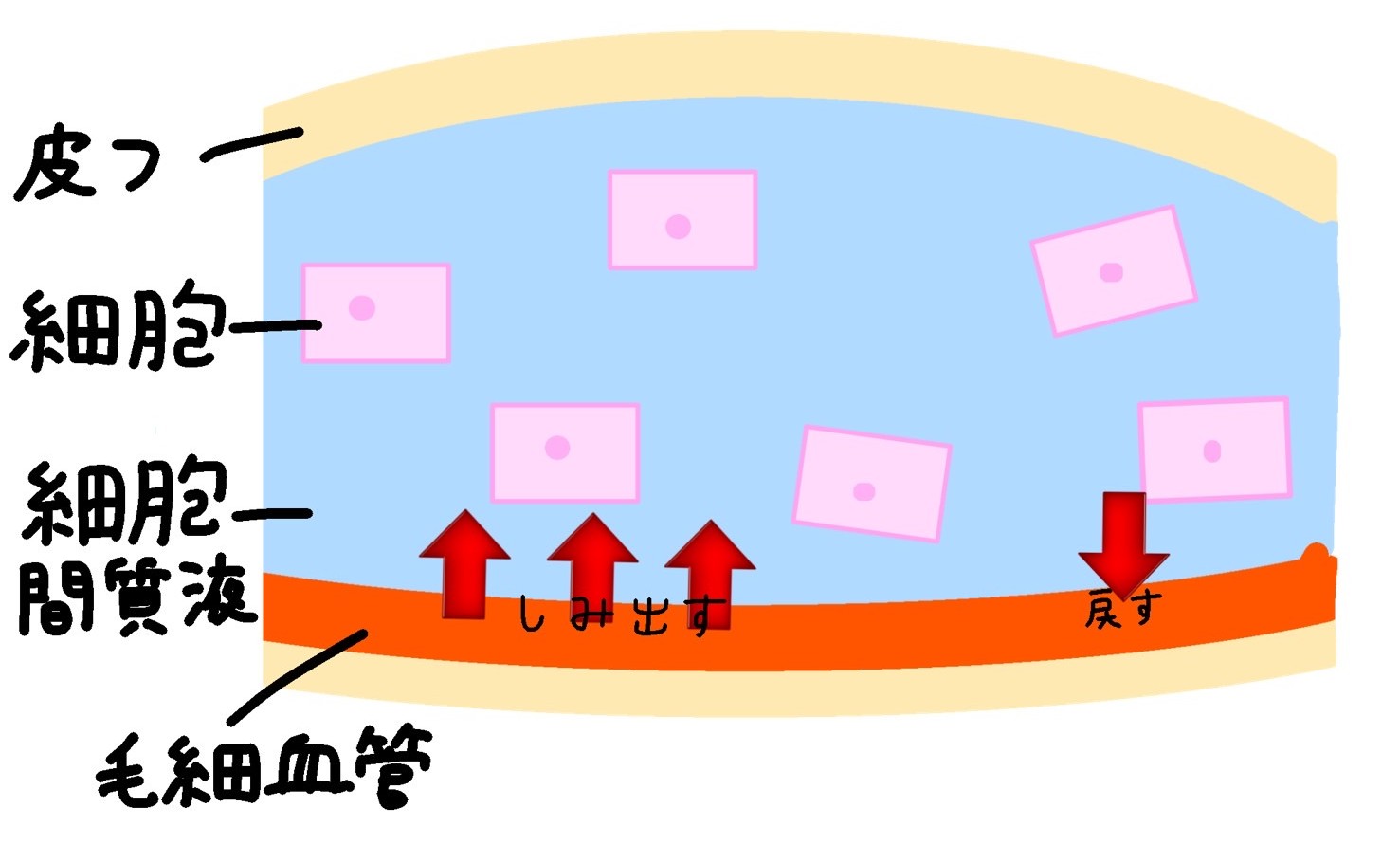

🩺 重度浮腫患者における褥瘡リスクの理解|皮膚で何が起きているの?

重度の浮腫がある患者さんでは、皮膚の見た目が“つやつや”していても、実はその下で深刻な変化が起きています。

血流やリンパの流れが滞ることで、細胞への酸素や栄養が届かなくなり、わずかな圧力や摩擦でも皮膚が破れやすい状態になっているのです💧

💡 重度浮腫の皮膚で起きていること

浮腫が進行すると、皮膚の中では次のような変化が見られます👇

| 変化 | 内容 | 看護での注意点 |

|---|---|---|

| 水分貯留 | 組織に水分が溜まり、皮膚がピンと張る | 張り感や光沢が出たら要注意 |

| 血流低下 | 毛細血管が圧迫され、酸素が不足 | 冷たさ・色の変化を観察 |

| 皮膚脆弱化 | 真皮と表皮の結合がゆるみ、剥離しやすい | 体位変換・清拭は“こすらない” |

| 滲出液増加 | 炎症や圧迫で液体がにじみ出る | 清潔・吸収・保護を意識 |

これらの変化は、一晩で悪化することもあるため、「昨日との違い」を意識して観察することがとても大切です👀

🩹 皮膚が“もろくなる”原因を理解する

浮腫がある皮膚は、表皮と真皮の間に隙間ができやすくなり、

そこに外力(圧・摩擦・ずれ)が加わると、

まるで“フィルムがずれるように”表皮が剥がれてしまいます。

つまり、褥瘡やスキンテアは「外からの力」+「中の脆さ」の両方で起こるんです。

だから、ケアでは👇のように考えることが重要です🌿

「皮膚を強くする」ではなく、「皮膚を守る環境をつくる」

🧠 重度浮腫で注意したい“悪化のサイン”

次のようなサインが見られたら、褥瘡発生リスクが急上昇しています⚠️

-

指で押すと跡が残り、数十秒戻らない

-

皮膚が冷たく、色が白や紫に変化

-

水疱や小さなびらんが出始めている

-

シーツとの摩擦で皮膚が光って見える

これらのサインを見つけたら、早めに圧抜き・スキンバリアの強化・チーム報告を行いましょう。

光って見えるときこそ、皮膚のSOSなのよ🌸

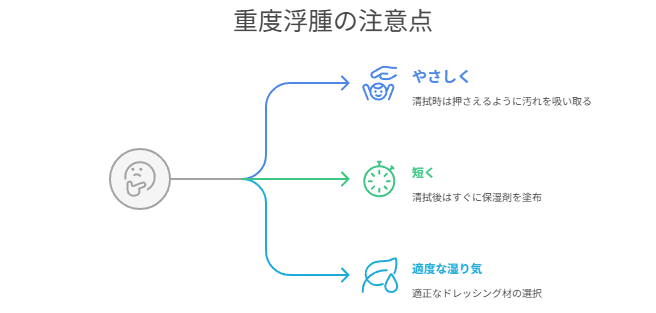

🧴 スキンケアとドレッシング管理の実践|重度浮腫での工夫と注意点

重度の浮腫をもつ患者さんのスキンケアは、ほんの少しの刺激で皮膚が破れてしまうほどデリケートな作業です。

「どう触れたらいいか怖い」と感じる方も多いですよね😢

でも、“やさしく、短く、湿らせすぎない”を意識すれば、

安全に清潔を保ちながら皮膚を守ることができます🩺✨

🫧 清拭・保湿は“短時間×やさしく”が鉄則

清拭では、皮膚を清潔に保つと同時に、過剰な水分や刺激を避けることが大切です。

-

ゴシゴシ拭かず、押さえるように汚れを吸い取る

-

湿らせすぎず、ぬるま湯でやさしく清拭

-

清拭後はすぐに保湿剤を塗布して乾燥を防ぐ

💡保湿剤の選び方:

-

滲出液が多い部位 → 水分少なめのクリームタイプ

-

乾燥してつっぱる部位 → しっとりした軟膏タイプ

“保湿”は塗るタイミングが命!

清拭直後の“少し湿っている皮膚”がベストタイミング🫧

🩹 滲出液と皮膚保護のバランスを取る

重度浮腫では、皮膚の中の圧が高くなり、滲出液が出やすくなります。

この液体は一見“潤い”に見えても、放置すると皮膚をふやかし(浸軟)、びらんを悪化させてしまうんです💦

そのため、滲出液が多いときは👇

-

吸収性の高いハイドロファイバー材やフォーム材を使用

-

皮膚周囲にはスキンバリア剤を塗布して保護

-

ドレッシング交換は毎日~1日おきを目安に調整

逆に、乾燥している場合はハイドロコロイド材などで湿潤を保つと、

皮膚の再生が促進されます🌿

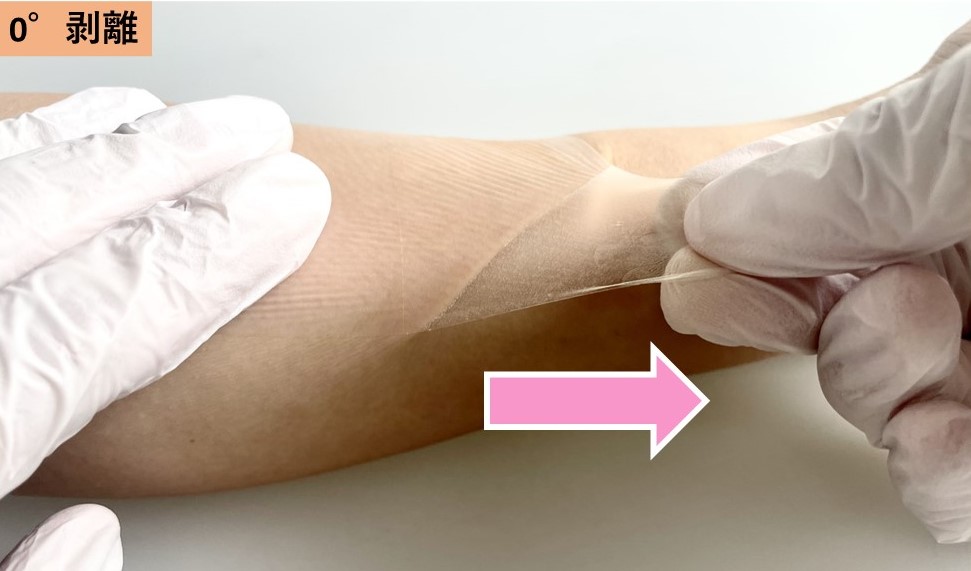

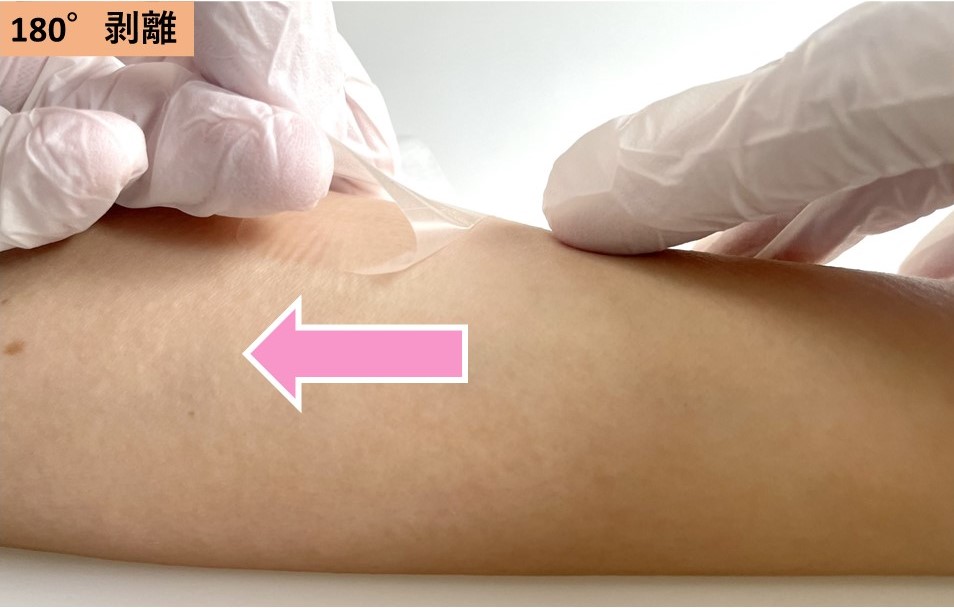

💬 剥離刺激を防ぐ“貼り方と剥がし方”のコツ

浮腫皮膚は粘着刺激にも非常に弱いため、

ドレッシング材やテープの扱い方に細心の注意が必要です⚠️

| 動作 | ポイント | 補足 |

|---|---|---|

| 貼る前 | スキンバリアで皮膚をコーティング | 粘着面が直接皮膚に触れにくくなる |

| 貼るとき | 皮膚を引っ張らず、自然に密着させる | 伸ばして貼ると剥がれ時に裂けやすい |

| 剥がすとき | テープを寝かせて皮膚を押さえながら剥がす | 垂直方向に引っ張らない |

肌と平行にはがす「0°剥離」

肌と反対にはがす「180°剥離」

また、剥がす際はドレッシング除去剤やぬるま湯を使うと、

皮膚への負担を減らすことができます🫶

貼るより守る”を意識してね。

ケアの目的は“治すこと”より“悪化させないこと”なのよ🌸

🌼 スキンケアとドレッシングのゴールは「皮膚を守る環境づくり」

重度浮腫では、どんなに上手に貼っても、皮膚が常に負担を受けています。

だからこそ、完璧を目指すより、“皮膚が守られる環境”を維持することが大切です🌿

-

清潔を保つ(感染予防)

-

適切な湿潤(乾燥・ふやけ防止)

-

圧と摩擦を最小限に(刺激の軽減)

この3つのバランスが整うと、皮膚は自分の力で回復していきます✨

🛏️ 圧管理と体位変換の工夫|重度浮腫でも“ずれ”を防ぐ方法

重度の浮腫がある患者さんでは、体位を変えるだけでも

皮膚が引っ張られたり、筋肉の奥に圧がかかってしまうことがあります💦

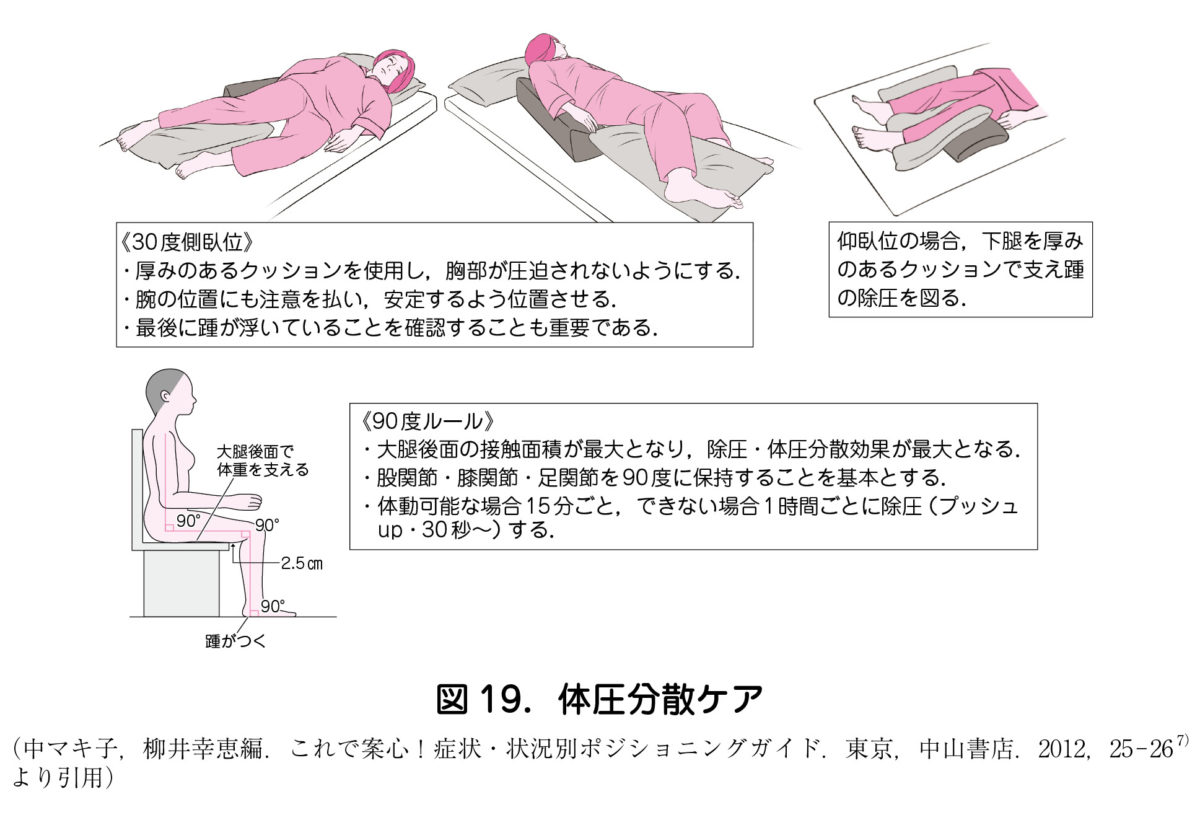

「2時間ごとに体位変換」はもちろん大事ですが、“どんな姿勢にするか”と“どんな支え方をするか”で、皮膚の負担は大きく変わります🩺

💡 圧抜きの基本|「持ち上げる」ではなく「支える」

体位変換時に浮腫部を持ち上げようとすると、

皮膚が伸びて摩擦やずれが起きやすくなります。

大切なのは、持ち上げるよりも支える感覚です🌿

| 部位 | 圧抜きのコツ | 注意点 |

|---|---|---|

| 仙骨部 | 30度側臥位+背部と膝間にクッション | 仙骨下にクッションを入れない |

| 踵部 | ふくらはぎの下にタオルを入れ、かかとを浮かせる | かかと直下に圧をかけない |

| 下腿 | 全体を持ち上げるように支える | 膝裏だけを持ち上げると圧集中 |

| 肩・肘 | 小タオルで角度を微調整 | 関節のねじれやすれに注意 |

“浮かせる”より“支える”。

皮膚が動かないように固定してあげるだけで、褥瘡リスクはぐっと下がるのよ🩵

🛋️ 体位の角度調整|重度浮腫では“浅い角度”が安全

重度浮腫では、完全な側臥位(横向き)は皮膚の引き伸ばしが大きく、

ずれ力が強くかかってしまいます。

そこでおすすめなのが「30度側臥位」や「半ギャッチアップ」です。

-

30度側臥位:仙骨部と大転子部の圧を分散

-

ギャッチアップ角度:15〜30度以内が目安(呼吸状態により調整)

-

クッションは体のラインに沿わせて配置

また、ギャッチアップ+下肢挙上を組み合わせると、

腹圧を軽減しながら静脈還流を促すことができます🕊️

⚖️ マットレス・クッションの使い分け

浮腫皮膚は圧が均等に分散されにくいため、適切な体圧分散マットレスを使うことがとても重要です。

| マットレスの種類 | 特徴 | 適応 |

|---|---|---|

| エアマットレス | 体圧を周期的に変化させる | 長期臥床・重度浮腫例に◎ |

| 低反発マットレス | 体にフィットし圧を分散 | 浮腫中等度以下に向く |

| 高反発ウレタン | 通気性が良く体位保持しやすい | 呼吸苦・湿潤皮膚例に◎ |

マットレスは“やわらかさ”より“合うかどうか”。

体が沈みすぎると逆にずれが起きるから、観察しながら調整してね🌸

🧘♀️ ずれ防止のための“シーツテクニック”

ずれを防ぐためには、シーツの滑りやたるみにも気をつけましょう。

-

ベッドメイキング時は、シーツのシワを伸ばしてぴったり固定

-

患者さんを動かすときはスライディングシートやドローシーツを使用

-

一方向に引っ張らず、“すべらせて移動”を意識

この“ひと手間”で、摩擦によるスキンテアをかなり減らせます🩺✨

🌼 まとめ|「圧を減らす」ではなく「圧を分ける」発想で

重度浮腫では、圧を完全にゼロにするのは不可能です。

大切なのは、1か所に集中しないように“分ける”こと🌿

体位変換やクッション調整は、患者さんの表情や皮膚の色を見ながら、

“心地よい姿勢”を一緒に探す感覚で行うのがポイントです🩵

🤝 多職種連携とチームケア|重度浮腫を支える看護の連携力

重度の浮腫をもつ患者さんの褥瘡ケアは、看護師だけで完結するものではありません。

原因の多くは、循環・代謝・栄養・活動量のすべてが関係しているため、それぞれの専門職が協力して「皮膚を守る環境」を整えていくことが大切なんです🩺

🧠 医師との連携|“根本原因”の理解から始めよう

重度浮腫の背景には、心不全・腎不全・低アルブミン血症など、全身の病態が関係しています。

そのため、まず大切なのは“原因を把握してケアにつなげる”こと。

-

心不全 → 体位・水分バランスの調整を相談

-

腎不全 → 透析・利尿薬使用時の皮膚乾燥に注意

-

低アルブミン血症 → 栄養介入と褥瘡治癒遅延への理解

💡看護師は、「皮膚が変化している」だけでなく、“どのタイミングで悪化したのか”を医師に伝えることが連携の第一歩です。

🧘♀️ リハビリスタッフとの協働|“動かすことで守る”発想

浮腫患者さんでは、活動量の低下が血流の滞りにつながります。

リハスタッフとの協働で、「動かすケア」=「褥瘡予防ケア」を進めましょう✨

-

ベッド上での下肢挙上運動・足関節ストレッチ

-

リハ中も皮膚保護(体位調整・クッション)を意識

-

動作後の皮膚観察を共有し、刺激の有無を評価

“動かさないこと”が安全じゃないの。

血を流すことが、皮膚を守ることにもつながるのよ🩵

🍽️ 管理栄養士・薬剤師との連携|“中から守るケア”も大切

褥瘡の治癒や皮膚の再生には、栄養と薬のサポートが欠かせません。

| 職種 | 役割 | 看護での連携ポイント |

|---|---|---|

| 管理栄養士 | たんぱく質・ビタミン・ミネラルの補給計画 | 摂取状況・食欲を共有 |

| 薬剤師 | 外用薬・利尿薬・循環改善薬の確認 | 皮膚乾燥・浮腫変化を報告 |

とくに利尿薬使用中の患者では、脱水による皮膚乾燥や電解質異常に注意が必要です。

看護師が皮膚の変化を早期に見つけ、チームにフィードバックすることが、悪化防止の鍵になります🌸

💬 情報共有のコツ|「見える化」と「声かけ」でつながる

褥瘡ケアは、日々の小さな変化を見逃さないことが大切です。

でも、担当者が違えばケアの差が出やすいですよね。

そんなときは、

-

DESIGN-Rやスケールで共通言語化

-

写真で経時変化を共有

-

申し送りで具体的に伝える(例:昨日より発赤が薄い)

を意識するだけで、ケアの一貫性が保てます🕊️

🌼 まとめ|“支え合う看護”が重度浮腫ケアの力になる

重度浮腫の褥瘡ケアは、一人で抱え込むほど難しい領域です。

でも、チーム全員が“皮膚を守る”意識を共有することで、ケアの質は確実に上がります✨

-

医師は原因を整える

-

リハは動かして流す

-

栄養士は中から支える

-

看護師は皮膚を観察してつなぐ

この連携が“守る看護”を形にするんです🩵

🌸 まとめ|重度浮腫患者の褥瘡ケアを継続するために大切なこと

重度浮腫のある患者さんの褥瘡ケアは、「これをすれば完璧」という正解がない、とても難しい領域です。

毎日の観察やケアの積み重ねの中で、「今日は少し赤みが減った」「皮膚がやわらかくなった」——

そんな小さな変化を感じ取ることが、いちばん大切なことなんです🌿

看護師が意識したい3つの視点👉

🩺 観察する目 :皮膚・浮腫・圧・体位を日々確認 「昨日との違い」を言葉にして残す

🧴 守る手 :スキンケア・ドレッシングで刺激を減らす 「塗る」「貼る」ではなく「包む」感覚で

🤝 つなぐ力 :医師・リハ・栄養士と情報共有 看護師は“皮膚の代弁者”になる

この3つの視点を持つことで、“重度浮腫でも壊さない皮膚づくり”が可能になります🕊️

重度浮腫のケアって、本当に神経を使いますよね。

でも、ひとりで頑張らなくて大丈夫🩷

チームで支え合えば、必ず患者さんの皮膚は守れます。

どんな小さな変化も“気づく看護”を続けていきましょう🌸

🌿 3回シリーズを通して学べること

| 回 | タイトル | 学べる内容 |

|---|---|---|

| 第1回 | 浮腫と褥瘡の関係とは? | 皮膚が弱くなる仕組み・発生メカニズム |

| 第2回 | 浮腫と褥瘡を防ぐ実践ケア | スキンケア・体位変換・圧抜きの方法 |

| 第3回 | 難症例対応・重度浮腫ケア | ドレッシング管理・体位調整・チーム連携 |

おわりに

褥瘡予防の看護は、特別な処置ではなく、「やさしさ」と「根拠ある工夫」の積み重ねです。

浮腫患者さんの皮膚を守ることは、その人の生活・尊厳・回復力を守ることでもあります。

今日のケアが、明日の皮膚を変えていきます🌷

焦らず、ていねいに、一歩ずつ着実にケアを続けていきましょう。