「浮腫のある患者さん、皮膚が弱くてヒヤッとすることが多いんですよね💦」

「スキンケアや体位変換って大事なのは分かるけど、実際どんな工夫をすればいいのかな?」

そんな悩みを感じたことはありませんか?🩺

浮腫皮膚は、ほんの少しの圧や摩擦でもダメージを受けやすく、

褥瘡を防ぐためには“やさしさ”と“根拠ある工夫”が欠かせません。

この記事では、以下のことが分かりますよ♪

-

浮腫皮膚を守るスキンケアの基本とコツ

-

圧抜き・ずれを防ぐ体位変換とポジショニングの工夫

-

下肢浮腫に対する挙上・循環ケアのポイント

-

チームで取り組む褥瘡予防の実践法

この記事のポイント👉

浮腫のある患者さんへの褥瘡予防は、特別なことではなく“基本の積み重ね”が一番大切です。

清潔・保湿・圧抜きの3つを意識しながら、体位や環境を少し変えるだけで、皮膚を守る力はぐっと高まります✨

この記事では、現場で今日からできるスキンケアや体位変換の実践法を、

新人さんにも分かりやすく、具体的なケア例と一緒に紹介していきます🩵

🪶 浮腫がある患者さんに必要な褥瘡予防ケアとは?

浮腫がある患者さんの皮膚は、一見ふっくらしていて健康そうに見えますが、

実は内側では血流が滞り、ほんの少しの刺激でも傷つきやすい状態です。

褥瘡を防ぐためには、ただ「圧を減らす」だけでなく、

皮膚そのものを守るケアと、外力(圧・ずれ・摩擦)を減らす工夫の両方が大切になります🩺

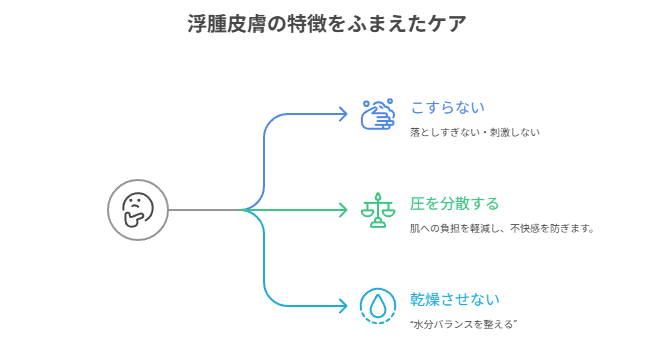

💡 浮腫皮膚の特徴をふまえたケアの考え方

浮腫皮膚は水分を多く含むため、弾力が低下し、伸びやすく・破れやすくなっています。

そのため、“こすらない・圧を分散する・乾燥させない”という3つの視点を持つことが重要です。

たとえば、清拭のときにタオルで強くこするのではなく、

押さえるように汚れを取るだけでも皮膚損傷のリスクを減らせます。

また、皮膚がふやけて見える部分は、

実際には「内部でうっ血しているサイン」かもしれません。

そうした変化をいち早くキャッチする観察力も、ケアの一部なんです👀

🩺 「予防ケア=日常ケア」に変えるポイント

褥瘡予防というと、特別な処置や器具を思い浮かべがちですが、

実は日常のスキンケアや体位変換が一番の予防になります。

-

シーツを毎回しわなく整える

-

ベッド上で摩擦を起こさないよう、引かずに支える

-

保湿剤を塗るタイミングを、清拭後に固定して習慣化する

こうした“小さなルール”を積み重ねるだけでも、

皮膚トラブルの発生率はぐっと下がります🌿

忙しい中でも“やさしく触れる”ことが、いちばんの褥瘡予防なんです

🌼 看護師が意識すべき“先読みケア”とは?

浮腫患者さんのケアで大切なのは、「起きてから対処する」ではなく、

“起きる前に気づく”という視点です。

-

朝の清拭で「少し皮膚が冷たい・張ってる」と感じたら、圧抜きを早めに行う

-

ギャッチアップ時にずれが起きやすい体型なら、膝下クッションを事前に入れておく

-

浮腫が強い日の夜勤では、下肢挙上やシーツ交換を意識しておく

小さな気づきと準備が、褥瘡を“作らないケア”につながります🌸

「気になる病院があるんだけど、どんなスキルが求められるの?」

「近くの病院って働きやすいのかな…」などなど!!

あなたの気になる職場の調査をしてきます🌟😉

くんくん求人調査とはline登録であなたが気になる病院などの、職場環境や評判を徹底調査するサービスです。

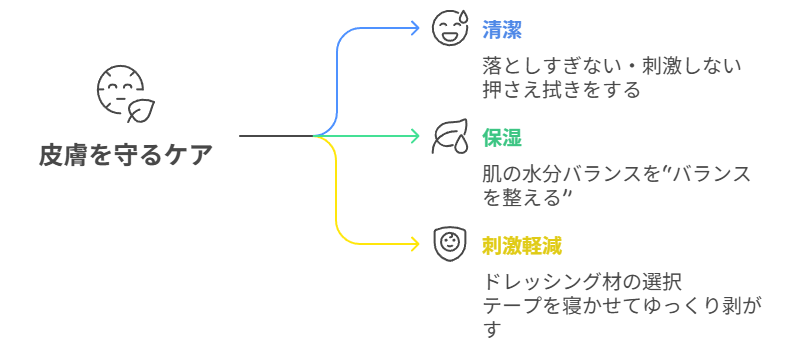

🧴 スキンケアの実践|清潔・保湿・刺激の少ないケアを徹底しよう

浮腫のある皮膚は、「守るケア」がとても大切です。

強い刺激を与えたり、乾燥させたりすると、それだけで皮膚の防御力が下がってしまいます💦

ここでは、浮腫患者さんの褥瘡を防ぐために欠かせない

清潔・保湿・刺激軽減の3つのケアポイントを整理していきましょう🩺

🫧 清拭・入浴時のポイント|こすらず、押さえるように

清拭や入浴のとき、つい「汚れを落とす」ことに意識が向きがちですが、

浮腫皮膚では“落としすぎない・刺激しない”が基本です。

-

ゴシゴシこすらず、押さえ拭きで皮膚を清潔に保つ

-

熱すぎるお湯は避け、ぬるめ(38℃前後)で短時間に済ませる

-

石けんは低刺激タイプを使い、泡立ててやさしく洗う

また、皮膚を拭くときは1方向にスーッと滑らせるようにすると、

摩擦を最小限にできます。

小さなことですが、毎日の積み重ねが皮膚を守ります🌿

🧴 保湿剤の選び方と塗り方のコツ|ベタつきすぎに注意

浮腫皮膚は、一見うるおっているようでも、

実は「中の水分が多く、表面は乾燥している」というアンバランスな状態。

だからこそ、保湿は“バランスを整える”ケアになります。

-

ローションタイプ:軽度の浮腫や汗をかきやすい部位に

-

クリームタイプ:乾燥が強い部位や摩擦が多い部位に

-

軟膏タイプ:びらんや水疱の周囲など保護が必要な部位に

塗るときは手のひら全体で包み込むようにして、

圧をかけずに広げるのがコツです🫶

“塗る”より“守る”気持ちで触ると、自然とやさしい手つきになりますよ♡

🩹 テープ・ドレッシング材の使い方|剥離刺激を減らす工夫

浮腫皮膚は粘着材の刺激にとても弱く、

テープの貼り方ひとつで皮膚剥離(スキンテア)を起こすこともあります。

そこで意識したいのが、“貼る前・剥がすとき・貼り替え間隔”の3ステップです👇

| ケア場面 | ポイント | 補足 |

|---|---|---|

| 貼る前 | スキンバリアを塗布して皮膚を保護 | テープ下の湿気・汗もふき取る |

| 剥がすとき | 皮膚を押さえながらテープを寝かせてゆっくり剥がす | 垂直方向に引っ張らない |

| 貼り替え | 必要以上に頻繁に替えない | 貼りっぱなしも避ける |

また、滲出液がある場合は吸収性のあるドレッシング材を選び、密着しすぎないように工夫しましょう。

🌸 スキンケアのまとめ

浮腫皮膚のスキンケアは、

「皮膚を清潔にして、乾燥させず、刺激を減らす」というシンプルな原則を、

ていねいに繰り返すことが一番の予防になります。

ケア中の“やさしい手つき”は、患者さんにとっても安心感につながります💗

1つ1つの動作を見直して、明日から実践してみましょう✨

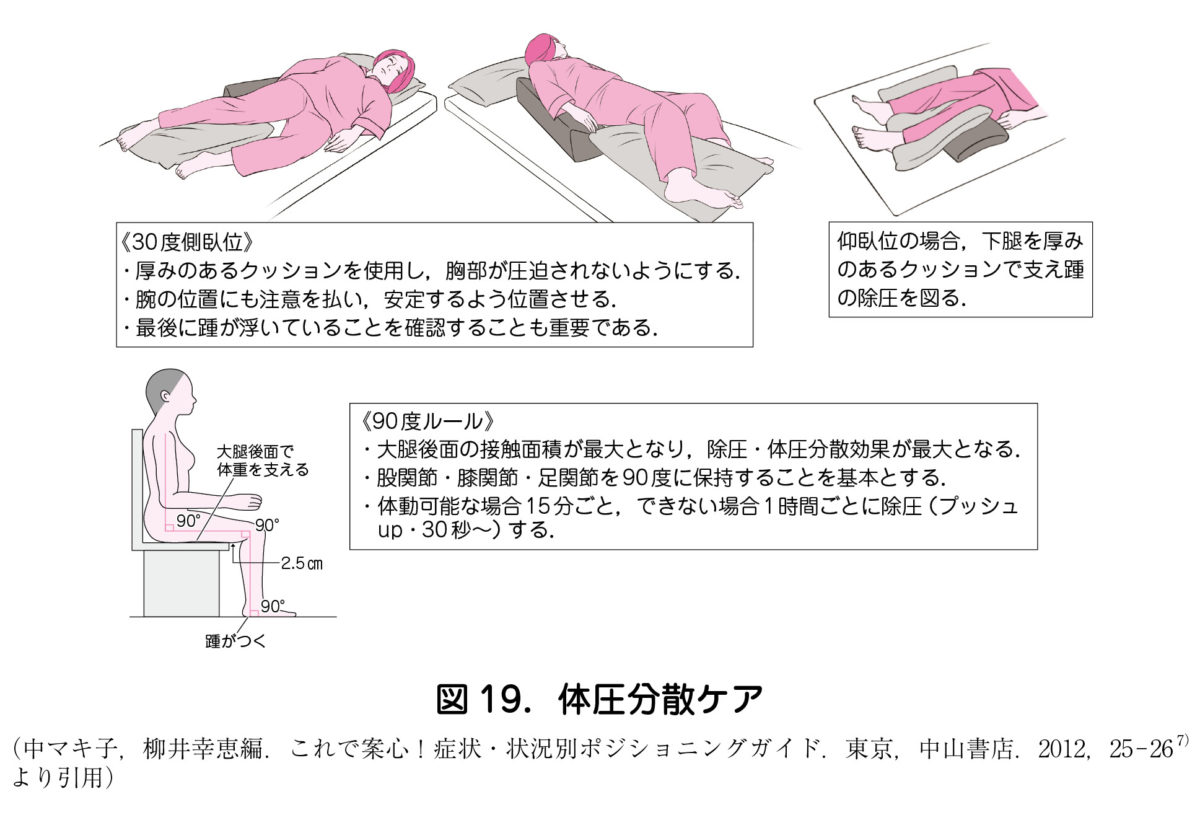

🛏️ 体位変換とポジショニング|圧抜きで皮膚を守る

浮腫がある患者さんの褥瘡予防で欠かせないのが、圧抜きです。

「2時間ごとに体位変換」とよく言われますが、

実は“時間”よりも“質”が大切なんです🕊️

圧がどこにかかっているかを意識して、

その人に合った体位をつくることで、皮膚へのダメージを最小限にできます✨

🩵 体位変換の基本|「2時間ごと」よりも「適切なタイミング」

患者さんの体型・筋力・浮腫の程度によって、

圧のかかり方はまったく違います。

たとえば、下肢に浮腫が強い患者さんでは、長時間の仰臥位(仰向け)は仙骨部や踵への圧が集中します。

体位変換では、

-

30度側臥位(完全に横向きではなく、少し傾ける)

-

クッションを背中と膝の間に入れて“支える”

-

骨の出ている部分に直接圧がかからないようにする

といった工夫が有効です。

“2時間経ったから変える”じゃなくて、“皮膚が赤くなりそうだから変える”が正解😊

🪶 浮腫部位に合わせた支え方の工夫

浮腫がある部位を、どのように支えるかも重要なポイントです。

| 部位 | 圧抜きの工夫 | 注意点 |

|---|---|---|

| 仙骨部 | 30度側臥位でクッションを背側に | 仙骨直下にクッションを入れない |

| 踵(かかと) | 足首の下に柔らかい枕やタオルを入れる | かかとが浮くように調整 |

| 下腿 | 足全体を軽く持ち上げる(下肢挙上) | ひざ裏だけを持ち上げない |

| 肘・肩 | 肘下にタオルを入れてずれを防止 | 上腕への圧集中に注意 |

クッションは、圧を「分散」するためのものであり、“押し上げて支える”道具ではありません💡

ふんわり支えるイメージで配置するのがコツです🌸

🧘♀️ クッション・マットレスの選び方と配置テクニック

圧抜きを支えるアイテム選びも重要です。

たとえば、低反発マットレスやエアマットレスは、

体圧を均等に分散してくれるので、浮腫皮膚にはとても効果的です。

ただし、「柔らかければいい」というわけではありません。

体が沈みすぎると、逆に“ずれ”が起きてしまうことも。

そのため、

-

患者さんの体重・筋力・浮腫の程度に合わせて設定を調整

-

クッションは「多く置く」よりも「正しい位置に置く」

という点を意識すると、安定した体位が保てます🌿

“動かすこと”より、“休ませる姿勢をつくること”が大切なのよね🩵

🌼 まとめ:体位変換は「決まりごと」ではなく「観察の結果」

体位変換は、マニュアルに従うものではなく、観察に基づく判断が大切です。

「この人はこの体勢が楽そう」「今日は浮腫が強いから角度を変えよう」──

そうやって、“その日の皮膚”に合わせてケアを変えていくことが予防につながります。

浮腫患者さんの体位変換は、まさに“オーダーメイドケア”。

やさしく支える手と、観察する目が、いちばんの予防策です🕊️

🦵 下肢浮腫への対応|挙上と循環ケアのポイント

浮腫が強い患者さんのケアで欠かせないのが、下肢の血流改善です。

下肢は心臓から遠く、重力の影響も受けやすいため、血液やリンパの流れが滞りやすいんですよね。

放っておくと皮膚が張り、酸素や栄養が届かず、

褥瘡のリスクが一気に高まります💦

だからこそ、“浮腫を減らすケア”=“皮膚を守るケア”なんです。

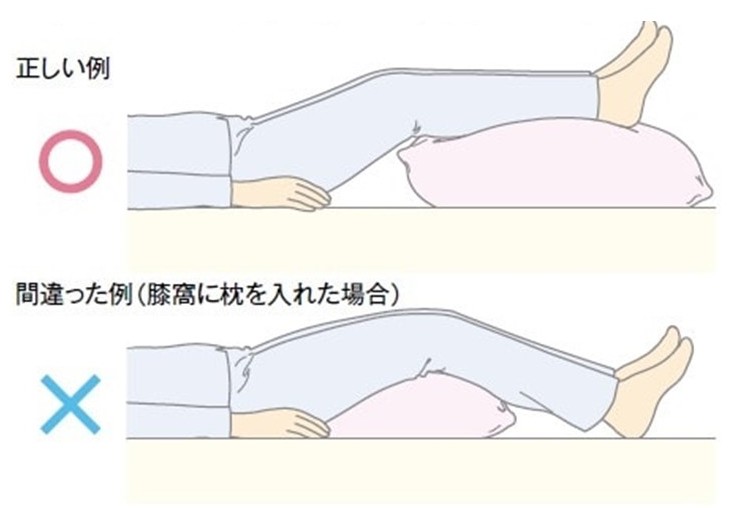

🪶 下肢挙上の基本姿勢と高さの目安

浮腫のある下肢は、少し高くして血液やリンパを心臓に戻すことが大切です。

ただし、角度や高さを間違えると、かえって腰や呼吸に負担をかけてしまうことも。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 高さの目安 | 心臓より10〜15cm程度が理想(膝裏だけ持ち上げない) |

| 支える位置 | ふくらはぎ〜足首をクッションで支える |

| 注意点 | 長時間固定せず、定期的に体位を変える |

軽い浮腫なら、1日2〜3回・20〜30分ほどの挙上で改善が期待できます。

また、ベッドアップ時には膝下クッションを入れて“ずれ”を防ぎましょう🛏️

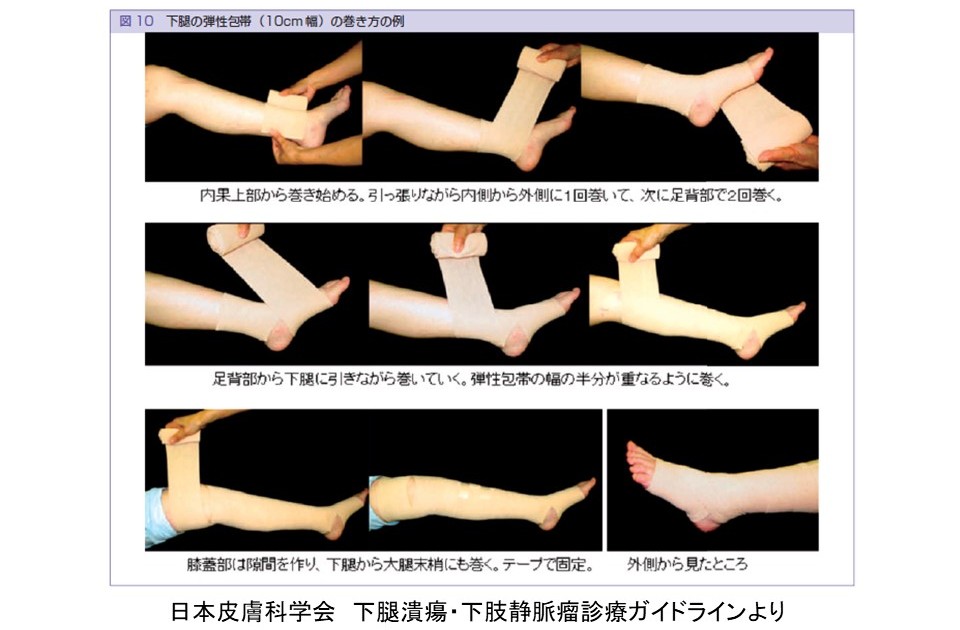

🧦 弾性ストッキング・包帯使用時の注意点

弾性ストッキングや弾性包帯は、

血液の戻りを助けて浮腫を軽減するケアとして効果的です。

でも、使い方を間違えると逆に皮膚を圧迫してしまうことも⚠️

チェックしておきたいポイント👇

-

朝(浮腫が軽い時間)に装着する

-

しわや折り返しがないようにフィットさせる

-

皮膚トラブルがある部分には直接当てない

-

装着後は皮膚の色・冷感・しびれを確認

とくに高齢者や感覚が鈍い患者さんでは、

ストッキングの食い込みや締めすぎに注意が必要です。

「履かせたままで安心」ではなく、“観察しながら使う”が原則です🩺

🧘♀️ 下肢マッサージ・関節可動のサポート方法

下肢の軽いマッサージや運動は、血流促進にとても効果的です✨

-

足首の背屈・底屈運動(つま先を上下に動かす)

-

ベッド上でもできる足指グーパー体操

-

介助できる場合は、足先から心臓方向へなでるようなマッサージ

ただし、強い圧をかけるマッサージはNG!

皮膚や血管を傷つける恐れがあります。

やさしく、リズムよく、皮膚に負担をかけずに行うことが大切です🌿

“動かすケア”も立派な褥瘡予防。

下肢を少し動かすだけでも、血流がよくなって皮膚が生き返る感じ感覚がします🩵

🌸 まとめ:下肢を「軽く・温かく・やわらかく」保つケアを

下肢浮腫への対応は、

「上げて・流して・守る」の3つを意識することが大切です。

-

上げて(挙上):血流を助ける

-

流して(運動・マッサージ):循環を促す

-

守って(観察・保護):皮膚を壊さない

患者さんが「足が軽くなった」と感じるようなケアを目指しましょう🌷

それが、褥瘡を“つくらせない看護”への第一歩です🩺✨

🤝 チームで取り組む褥瘡予防|多職種で守る浮腫皮膚

浮腫のある患者さんの褥瘡予防は、看護師だけでは守りきれない場面もたくさんあります。

だからこそ大切なのが、チームで支えるケアです🌿

それぞれの職種が得意分野を活かして関わることで、皮膚を守る力は何倍にもなります。

👩⚕️ 医師・リハ・栄養士との連携ポイント

浮腫や褥瘡は、「皮膚の問題」だけではなく、全身の状態が関係しています。

-

医師:原因疾患(心不全・腎不全・低アルブミンなど)への治療を調整

-

リハビリスタッフ:体位変換・関節可動・運動量の評価

-

管理栄養士:たんぱく質・ビタミン・ミネラルの摂取量をサポート

-

薬剤師:利尿薬・外用薬の適正使用の確認

看護師は、その中心で「皮膚の変化」を伝える役割があります🩺

“目で見た情報”をチームに共有することで、治療とケアがスムーズにつながります✨

🩷 情報共有の工夫|“見る・残す・伝える”を意識しよう

浮腫や皮膚変化は、日ごとに変わることが多いですよね。

だからこそ、記録と共有の質がとても重要です。

-

写真を定期的に撮って経時変化を共有

-

DESIGN-Rなどスケールを活用して客観的に評価

-

申し送りで「昨日より柔らかい」「赤みが減った」など具体的に報告

言葉だけでなく見える形で共有することで、ケアの方向性がチーム全体でそろいます🕊️

👨👩🦽 家族・介助者への説明と協力の仕方

浮腫患者さんの褥瘡予防では、家族や介助者の理解と協力も欠かせません。

-

「足を上げて休む理由」や「体位を変える意味」を丁寧に説明

-

自宅でできるスキンケア・保湿の方法を一緒に練習

-

無理のない範囲で体位変換やマッサージをお願いする

家族の手が“やさしく触れるケア”になることで、

患者さんも安心してケアを受けられます🌸

🌼 まとめ|“みんなで守る皮膚”が褥瘡予防の鍵

浮腫のある皮膚は、ほんの小さな刺激で壊れてしまうほどデリケート。

でも、看護師の観察力+チームの支援+家族の協力がそろえば、

褥瘡はきっと防げます🌿

💬 まとめポイント

浮腫皮膚は「見る・触る・比べる」観察が大切

スキンケア・体位変換・圧抜きは“日常ケアの延長”

チームで情報を共有して、悪化を防ぐ

褥瘡予防は「一人の努力」ではなく、チーム全体の優しさの積み重ねなんです🩵

🌸 次回予告|第3回は応用&難症例ケア編!

次の記事では、

💧 【第3回】重度浮腫患者の褥瘡ケアとチームアプローチをテーマに、より難しい症例に対するケアの工夫を解説していきます💡

「弾性包帯の使い分け」や「滲出液コントロール」「ポジショニング調整」など、一歩踏み込んだ応用テクニックを一緒に学びましょう🪶

👉 続きはこちら:【第3回】重度浮腫患者の褥瘡ケアとチームアプローチへ