「『点滴針 種類』で調べても結局どれを選べばいいの…?💦」

「留置針と翼状針、患者さんによってどう使い分けるの?」

「採血の針と点滴の針って何が違うの?」

「G(ゲージ)と色、いまだに自信ない…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

・点滴針の種類(翼状針・輸液針・静脈内留置針)の全体像🧭

・留置針vs翼状針の“正しい使い分け”を患者×薬剤×投与時間で即決するコツ🧩

・ゲージ(G)とカラーの意味をサクッと理解するポイント🎨

・採血の針と点滴の針の違いと、現場で迷わない判断基準🚩

・固定・観察・交換目安、よくあるトラブルの未然防止チェック🛡️

が分かりますよ♪

結論:点滴針は患者属性・薬剤特性・投与時間の3軸で選べば迷いません。

体動あり/長時間なら留置針、短時間・固定良好なら翼状針が基本。

採血の針は目的と構造が異なるため、安易な流用は避けるのが安全です。

この記事では、点滴針の「種類」と「ゲージ/カラー」の要点を整理し、留置針と翼状針の違いと実践的な使い分け、そして採血針との違いまで、現場でそのまま使える判断フローとチェックリストでやさしく解説します😊

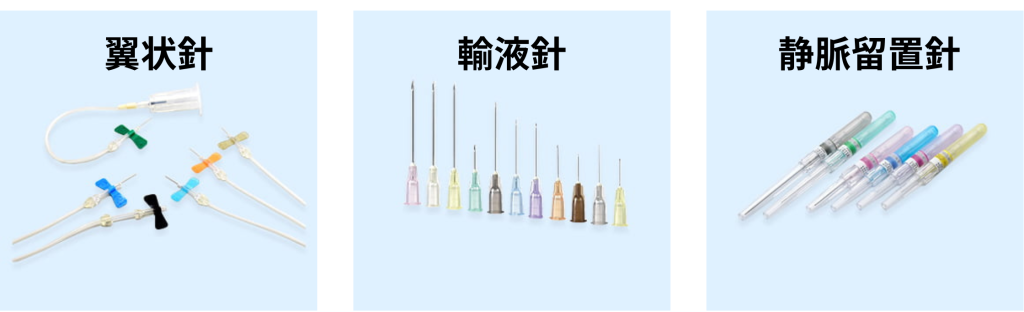

点滴針の種類は3つだけ!まず全体像をつかもう🧭

看護の現場で「点滴針 種類」を調べるのって、迷わないための第一歩ですよね。

まずは翼状針・輸液針・静脈内留置針(PIV)の“役割”と“出番”を地図のように整理しましょう。

そのうえで、痛み・安定性・コストの観点からメリデメをサクッと比較します。

最短ルートで「この患者さんにはコレ!」と選べるよう、やさしく解説していきますね❤

翼状針・輸液針・静脈内留置針(PIV)の役割と使いどころ🧩

まずは「どんなときに、どれを使うか」を一目で。

| 種類 | 概要(構造のイメージ) | 想定持続時間の目安 | 典型用途・シーン | 患者属性の相性 | 注意ポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| 翼状針(いわゆる“バタフライ”) | 針+ウイング。細めで操作しやすい🎯 | 数分〜数十分(短時間) | 短時間の点滴/ボーラス、一時的な投与、小児や血管細い方の初期対応 | 小児・高齢で細い/浅い血管に相性◎ | 体動で針先が動きやすい→固定と観察がカギ |

| 輸液針 | シンプルな金属針で輸液ラインに直結 | 短〜中時間(状況次第) | 一時的な輸液投与や処置時の短期ルート | 比較的しっかり触れる血管 | 長時間には不向き。体位変換で逸脱しやすい |

| 静脈内留置針(PIV) | 金属針で穿刺→柔らかいカテーテルを留置 | 数時間〜数日(施設基準に従う) | 持続点滴・持続投与、体動ある患者、輸血・刺激性薬剤など | 体動あり/長時間・安定投与が必要な方に◎ | 留置部の観察・固定が必須。静脈炎/漏出のリスク管理を |

まずの合言葉:

短時間・固定良好→翼状針/長時間・体動あり→留置針。

輸液針は短期の橋渡しに“サッ”と使うイメージです👌(でも輸液針で点滴することってほとんどないかも…)

メリット/デメリット早見(痛み・安定性・コスト)📝

主要3観点を見える化。

★は相対評価(★多い=良好/低負担/安い)。

| 種類 | 痛みの少なさ(穿刺〜留置中) | 安定性(逸脱しにくさ) | コスト(相対) |

|---|---|---|---|

| 翼状針 | ★★★★☆(細めで刺入感マイルド) | ★★☆☆☆(体動でズレやすい) | ★★★★☆(比較的リーズナブル) |

| 輸液針 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆(固定次第で安定) | ★★★★★(最も安価帯が多い) |

| 静脈内留置針(PIV) | ★★★★☆(留置中の違和感少なめ) | ★★★★☆(固定良好で安定) | ★★☆☆☆(やや高めだが汎用性◎) |

使い分けのコツ❤

-

痛み重視:初回不安が強い/小児なら翼状針 or 留置針で丁寧に。

-

安定性重視:離床・リハビリ・長時間投与は留置針で固定を確実に。

-

コスト重視:短時間の一時投与なら輸液針で効率よく。

-

現場の決め手:患者さんの血管径・体動・投与時間・薬剤特性を“セット”で考えると迷いにくいですよ🩺

ワンポイント:

「安いから」「痛くないから」だけで選ぶと逸脱→再穿刺で患者負担もコストも逆に増えがちです。

総合点で最適解を選ぶのが安全・確実ですよね✨

留置針vs翼状針の違いをズバッと整理🧐

「この患者さん、留置針と翼状針どっちがベター?」

――現場で一番迷うポイントですよね。

ここでは構造と固定性の観点で“違い”をまずクリアにし、そのうえで症例別(小児・高齢・輸血/抗がん剤)に即決できる判断軸をまとめます。

点滴針 種類で迷わないための“実務のコア”をギュッと整理していきますね❤

構造差と固定性の本質:長時間/体動あり→留置針、短時間→翼状針🔧

まずは仕組みの違いが“使いどころ”を決めます。

| 項目 | 静脈内留置針(PIV) | 翼状針(バタフライ) |

|---|---|---|

| 基本構造 | 金属針で穿刺後、柔らかいカテーテルを静脈内に留置し金属針は抜去 | 金属針そのものを静脈内に留置、両翼(ウイング)で保持 |

| 安定性 | 高め:柔軟カテで体動に追従しやすい | 中〜低:体動・体位変換で針尖が動きやすい |

| 想定運用 | 数時間〜数日の持続投与・離床/歩行ありでも運用可(施設基準順守) | 数分〜数十分の一時投与・短時間点滴に好適 |

| 痛み/違和感 | 留置後は違和感少なめになりやすい | 刺入中のコントロール良好だが留置中の刺激が出やすい |

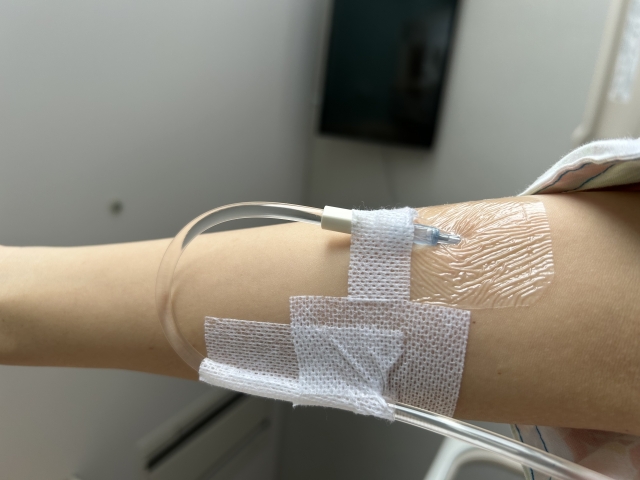

| 固定 | ベース+追加固定で安定(I・U・H固定など) | ウイングで固定+テープ補強。皮膚負担に配慮 |

| 代表的な使いどころ | 長時間投与、体動あり、輸血、刺激性薬剤 | 短時間投与、小児・脆弱血管の初期対応 |

| リスクの焦点 | 静脈炎・血管外漏出→観察と交換目安の遵守 | 逸脱・穿刺部痛→固定と体動説明がカギ |

まとめの合言葉

-

長時間 or 体動あり → 留置針で“安定”を優先🛡️

-

短時間・その場だけ → 翼状針で“素早く安全に”🎯

症例で即決!ケース別の選び方(小児・高齢・輸血/抗がん剤)🧩

「患者属性」「薬剤特性」「投与時間」を3点セットで判断します。

1)小児(細い・浅い血管)👶

-

第一選択の軸:短時間投与なら翼状針で刺入コントロールを重視。

-

長めの補液が必要・体動が多い場合は留置針+確実な固定へ。

-

ポイント:細番手での血流確保が不十分なら無理せず再評価。テープかぶれ対策も忘れずに。

2)高齢(脆弱・蛇行・皮下脂肪の影響)👵

-

離床/体動ありや夜間せん妄リスクがあるなら留置針で安定性を優先。

-

浅表の細い血管で短時間なら翼状針も選択肢。ただし逸脱予防の追加固定を。

-

ポイント:穿刺前の保温・血管走行の見える化、固定は皮膚保護材を併用。

3)輸血/抗がん剤(薬剤特性が強いシーン)💉

-

輸血:十分な流量と安定性が必要→留置針が基本。無理な細番手は避ける。

-

刺激性・高浸透圧の薬剤(抗がん剤など):血管外漏出の回避が最優先→留置針+厳密な観察。

-

ポイント:投与前に番手・部位・固定状態をダブルチェック。逆血・抵抗感には即対応。

決め方フロー(超要約)❤

-

投与時間は短い?長い? → 短なら翼状針 / 長なら留置針

-

体動はある? → あるなら留置針で安定化

-

薬剤特性は強い?(輸血・刺激性) → 強いなら留置針一択

-

血管条件(細い/浅い/蛇行) → 刺入コントロール重視なら翼状針、長時間なら留置針+固定強化

迷ったら、「時間・体動・薬剤」の三択でサッと振り分けるとブレませんよ😊

ゲージ(G)とカラーの意味をサクッと理解🎨

「点滴針 種類」を正しく選ぶには、ゲージ(G)=太さの規格とカラーコードの理解が近道ですよね。

数字と色で“パッと”判断できるように、まずは基本のルール→早見表→決め方のコツの順でやさしく整理します❤

Gの数字と太さの関係をまず固定!🧠

-

数字が小さいほど太い(例:18G > 22G)。

-

太い=流量が出る/詰まりにくい一方、穿刺侵襲はやや増えます。

-

細い=低侵襲だが、高粘度薬剤・高流量には不向き。

-

施設基準・医師指示を最優先しつつ、患者の血管径・体動・薬剤特性・必要流量を“セット”で考えるのがコツです🩺

カラーコード早見表(代表例)📗

※施設・メーカーで例外あり。院内基準を必ずご確認ください。

| ゲージ(G) | 代表色 | おおよその位置づけ | 目安の用途例 |

|---|---|---|---|

| 14G | オレンジ | とても太い | 大量輸液・緊急時の高流量補液(救急) |

| 16G | グレー | 太い | 輸血・造影CT等で高流量が必要な時 |

| 18G | グリーン | やや太い | 一般的な輸血・中等量補液 |

| 20G | ピンク | 中等度 | ルート維持、一般的な点滴(多用途) |

| 22G | ブルー | やや細い | 高齢者・細い血管での維持投与 |

| 24G | イエロー | 細い | 小児・とても細い血管、短時間投与 |

| 26G | パープル等 | かなり細い | きわめて細い血管の一時的投与(要観察) |

ワンポイント:色で直感→数字で最終確認の順にすると取り違えが減ります👌

「必要流量×血管径×薬剤特性」で決めるコツ🧩

迷ったらこの3条件をチェックしましょう。下表は“実務の目安”です。

| 条件セット | 推奨レンジの例 | ねらい・注意 |

|---|---|---|

| 高流量が必要(急速補液・輸血)+血管太め | 16–18G | 血管外漏出の兆候を観察しつつ、固定を強めに🛡️ |

| 一般的な維持輸液+標準的な血管 | 20G前後 | 流量・侵襲のバランスが良い。体動が多ければ留置の安定化を |

| 高齢/細い・蛇行血管+短〜中時間投与 | 22–24G | 穿刺は低侵襲に。流量不足なら部位/種類を再検討 |

| 高浸透圧・刺激性薬剤/輸血 | 18–20G(安定留置) | 逸脱予防最優先。固定・観察・逆血確認をルーチン化 |

| 小児/皮膚脆弱+短時間 | 24G中心 | 痛み・皮膚負担を抑えつつ、固定は保護材を併用 |

決め方の合言葉:「流量いる?血管いける?薬剤強い?」→Yesが増えるほど太番手へ🎯

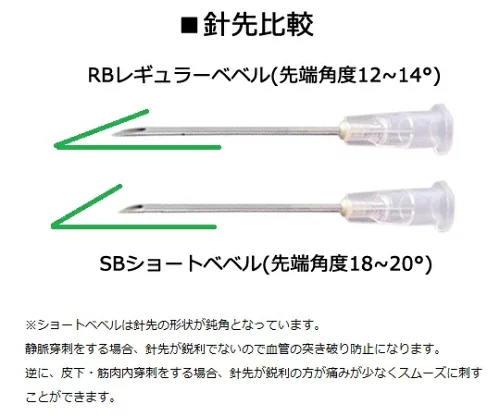

RB/SB(刃先設計)も知っておくと成功率UP🔬

-

RB(ランセット/ロンガー・ベベル等):切開感がマイルドで刺入痛を抑えやすい設計。

-

SB(ショート・ベベル等):刺入角度が立つほどコントロール性が上がる一方、穿刺感が出ることも。

-

どちらが“正解”ではなく、患者の皮膚/血管条件と術者の手技で選択。

ゲージと同列に“刃先”も意識すると、成功率と患者快適性が両立しやすいですよ😊

採血の針と点滴の針、何が違う?🚩

「同じ“針”だし兼用できるのでは…?」と思いがちですが、採血用と点滴(輸液)用では“目的・構造・運用ルール”がしっかり違います。

ここではまず仕組みと役割の差を整理し、つぎに「採血ついでに点滴」ってOK?」という実務で迷いやすい論点を、安全面からスッキリ解決していきますね❤

構造と目的の違い(真空採血/翼状針 vs 輸液/留置)🧪💧

まずは“何のための針か”を見極めると、安全な選択がしやすくなります。

| 項目 | 採血の針(真空採血針/採血用翼状針) | 点滴の針(輸液針/静脈内留置針:PIV) |

|---|---|---|

| 主目的 | 検体を適正条件で採取し、検査精度を確保 | 薬液・輸液を安全・安定に持続/反復投与 |

| 基本構造 | 金属針(二重針・負圧対応)や採血用ウイング+真空管 | 穿刺は金属針→柔らかいカテーテルを留置(PIV)/短時間なら輸液針 |

| 内径の考え方 | 溶血防止を優先(適切な番手で負圧・流速を管理) | 必要流量・薬剤特性(高浸透圧/刺激性)・投与時間で番手選択 |

| 接続・規格 | 真空採血管や採血ホルダーへの接続が前提 | 輸液セット・三方活栓・ポンプ回路に接続しやすい規格 |

| 留置の可否 | その場採取が基本(留置は想定外) | 数時間〜数日の留置を想定(施設基準に従う) |

| リスクの焦点 | 溶血・凝固・採血量不足→検査値の信頼性低下 | 静脈炎・血管外漏出・閉塞→患者安全と治療継続性 |

| 代表シーン | 定期採血、緊急採血、培養採血など | 維持輸液、抗がん剤、抗菌薬、輸血、補液、鎮痛薬投与 |

要点❤

-

採血は検査精度が最優先、点滴は安全に必要量を入れることが最優先。

-

同じ“翼”でも、採血用の翼状針と点滴用(留置)は目的が違うため、そのまま兼用しないのが原則です。

「採血ついでに点滴」はOK?安全性と院内ルール🧷📋

現場で迷いやすいポイントを判断の目安として表にまとめました。

最終的には院内手順・医師指示を必ず優先してくださいね。

| シナリオ | 判断の目安 | ねらい/注意ポイント |

|---|---|---|

| 採血のために採血針のみ穿刺 → 直後に点滴が必要に | 原則:別でPIV新規確保 | 採血針は留置前提でないため、逸脱/感染/回路適合の観点でNGが基本 |

| PIVを新規挿入しながら同時に採血 | 施設で可/不可が分かれる | 可とする施設でも手順・廃棄量・順序が細かく定められる(溶血/汚染対策) |

| 採血後の翼状針をそのまま点滴ライン化 | 原則不可 | 目的違い・回路適合・固定性・感染管理の観点でリスク高 |

| 輸血/高浸透圧・刺激性薬剤を投与予定 | 十分な番手のPIVで専用運用 | 流量確保と血管外漏出予防を最優先。細番手・一時針の流用は避ける |

| 穿刺回数を減らしたい(小児・脆弱血管) | 小番手PIVで丁寧に確保 or 医師相談 | “1回で済ませたい”時ほど目的に合う器材選択+固定強化が安全 |

実務アドバイス❤

-

採血は採血用、点滴は点滴用——目的ごとに器材を分けるのが基本です。

-

「どうしても」のケースは院内手順で定められていることが多く、順序や捨て血量、ラベリング、記録までルール化されています。

-

輸血・刺激性薬剤は、太めの番手と安定留置、こまめな観察で合併症を防ぎましょう。

ひと言メモ:

“穿刺回数を減らす”こと自体は大切ですが、兼用によるリスクで再穿刺になっては本末転倒です。最初の選択を丁寧にがいちばんの近道ですよ😊

これで迷わない!患者×薬剤×時間で選ぶフロー🧩

現場で「点滴針 種類」を即決するには、患者の血管条件(患者)×薬剤の性質(薬剤)×投与に要する時間(時間)の3軸を“同じ順番”で見るのがコツです。

順番を固定するとブレが減り、合併症も予防しやすくなります。

ここでは判断フロー→意思決定マトリクス→ケース練習→失敗パターン回避の流れで、明日から使える形に落とし込みますね❤

まずは順番固定!3軸フロー:患者→薬剤→時間の順で🎯

①患者(血管/体動/皮膚)→②薬剤(浸透圧/刺激性/必要流量)→③時間(短/中/長)の順で判断します。

ステップ式フロー(超実務向け)

-

患者:血管は太い・細い?浅い・蛇行?体動あり?皮膚脆弱?

→ 体動あり/固定不利なら留置針を“優先候補”へ。細い血管・短時間なら翼状針を検討。 -

薬剤:輸血/造影/高浸透圧/刺激性は?必要流量は多い?

→ 強い薬剤・高流量なら留置針+太めG。一般維持なら20G前後が基準に。 -

時間:投与は数分〜数十分か、数時間〜数日か?

→ 短時間なら翼状針 or 輸液針、長時間なら留置針で安定を優先。

合言葉:「患者→薬剤→時間」で左から右へチェック→種類とGが自然に決まります🧩

意思決定マトリクス(目安)🗺️

施設基準・医師指示が最優先。下表は実務の目安です。

| 患者条件 | 薬剤・目的 | 投与時間 | 推奨の種類 | 推奨のG目安 | ねらい・注意ポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| 細い/浅い血管、体動少 | 維持輸液(一般) | 中 | 留置針 | 20–22G | 安定留置で逸脱予防、観察と固定を丁寧に |

| 細い血管・小児 | 少量ボーラス | 短 | 翼状針 | 22–24G | 刺入コントロール重視。皮膚保護材を活用 |

| 体動あり・離床多 | 維持/抗菌薬 | 中〜長 | 留置針 | 20G中心 | 体動追従と固定強化でトラブル減 |

| 緊急補液・造影/高流量 | 大量輸液・造影 | 短 | 留置針 | 16–18G | 流量確保と逆血確認、漏出サインに即応 |

| 輸血予定 | 輸血 | 中 | 留置針 | 18–20G | 太めで安定、ラインは専用運用を徹底 |

| 高齢・蛇行・皮膚脆弱 | 維持少量 | 中 | 留置針(細め) | 22G前後 | 低侵襲+安定のバランス、固定は皮膚保護必須 |

| 短時間の一時投与 | 一回限りの点滴 | 短 | 輸液針 | 20–22G | 手早く安全に。長時間には不向き |

| 高浸透圧/刺激性薬剤 | 抗がん剤など | 中〜長 | 留置針 | 18–20G | 漏出リスク最小化、観察頻度UP・記録徹底 |

3ケースで腕試し💪(回答つき)

ケース1: 82歳女性、脆弱で蛇行する前腕静脈。セフトリアキソン点滴を1日2回。

→ 留置針×22G。皮膚保護材+I固定、逆血・圧痛・発赤をルーチン観察。

ケース2: 6歳、脱水の経口補水が不十分。少量ボーラスで補正予定、体動あり。

→ 翼状針×24Gで短時間投与。必要なら留置針への切替を早めに検討。

ケース3: 58歳、造影CT直前。高流量で造影剤投与。

→ 留置針×18G。固定強化とライン評価、注入抵抗・痛みの訴えに即応。

失敗パターン→こう直す!⚠️❤️

-

細すぎるGで高流量/輸血を強行 → 太めG+留置針に切替、逆血良好を確認してから投与。

-

体動多いのに翼状針で長時間 → 留置針へ移行、テープ追加とデバイス保護を。

-

固定が甘くて微逸脱→痛み/腫脹 → 固定様式(I/U/H)を見直し、体位や汗対策も同時に。

-

薬剤特性を見落とし(刺激性/浸透圧) → 事前に番手・部位・観察項目をチェックリスト化。

ポイント:最初の判断を“患者→薬剤→時間”の順で固定すれば、迷いと再穿刺がグッと減りますよ😊

まとめ:今日から使えるチェックリスト📝

ここまでで「点滴針 種類」の選び方がスッとつながってきましたよね。

仕上げに、そのまま現場で使えるチェックリストを用意しました。

患者→薬剤→時間の順で埋めるだけで、種類/G/固定/観察/交換まで一括で決まります❤

【記入用】患者→薬剤→時間の“最終決定シート”🧭

ラウンド前に1分で記入→迷いゼロへ。

| 項目 | 例(所見/条件) | 自部署メモ(記入用) |

|---|---|---|

| 患者(血管径・蛇行・浅深・体動・皮膚脆弱) | 細い/浅い・離床あり・発汗 | |

| 薬剤(輸血/高浸透圧/刺激性/必要流量) | 輸血予定・高流量必要 | |

| 投与時間(短/中/長) | 中〜長(数時間) | |

| 種類の結論 | 留置針 | |

| ゲージ(G)の結論 | 18–20G | |

| 固定プラン(I/U/H固定+保護材) | I固定+保護材 | |

| 観察ポイント(発赤/痛み/腫脹/逆血/抵抗感) | 逆血良好・発赤なし | |

| 交換目安(施設基準) | 72–96h(院内基準準拠) | |

| 特記事項(体動/せん妄/転棟予定など) | 夜間せん妄リスクあり |

コツ:結論欄(種類/G)を先に仮決め→固定・観察・交換で妥当性チェックするとブレません😊

申し送りテンプレ&患者さんへの声かけ例🗣️💬

申し送りテンプレ(コピーOK)

| 項目 | 記入例 |

|---|---|

| 針の種類/G/長さ | 留置針 20G 25mm |

| 穿刺部位/側 | 右前腕 橈側 |

| 固定方法 | I固定+皮膚保護材 |

| 投与内容/流量 | 維持輸液 80mL/h、夜間輸血予定 |

| 観察所見 | 発赤・疼痛なし、逆血良好 |

| 交換予定 | ○/○ 09:00(72–96h基準) |

| 注意事項 | 夜間体動あり、コール早めに |

患者さんへの声かけ例(短文・そのまま使える)

-

「針はここに固定しています。痛み・腫れ・しみる感じがあればすぐ教えてくださいね👂」

-

「今はこのくらいの太さ(20G)で十分流れます。動くときはここをぶつけないようお願いしますね🙆♀️」

-

「入浴は主治医の指示に合わせます。今日は濡らさないでいきましょう🛁」

これで種類→G→固定→観察→交換の一連がワンセット化できました。明日からのルート確保、もっと安心して回せますよ❤

以上のことを思い出して最適な方法で点滴や採血を実施してくださいね🌟

<参考・引用>

時事メディカル

カーディナルヘルス医療関係者向け製品情報サイト

テルモ

NIPRO