「間脳って解剖の授業で習ったけど…実際の看護の現場ではどう関係してくるの?🤔」

「視床や視床下部って言葉は覚えてるけど、具体的な役割や障害の症状までは曖昧かも…」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

-

間脳の位置と構造をやさしく整理

-

視床・視床下部・松果体それぞれの特徴と役割

-

間脳が障害されたときに現れる症状の例

-

看護現場で押さえておきたい観察ポイント

が分かりますよ♪

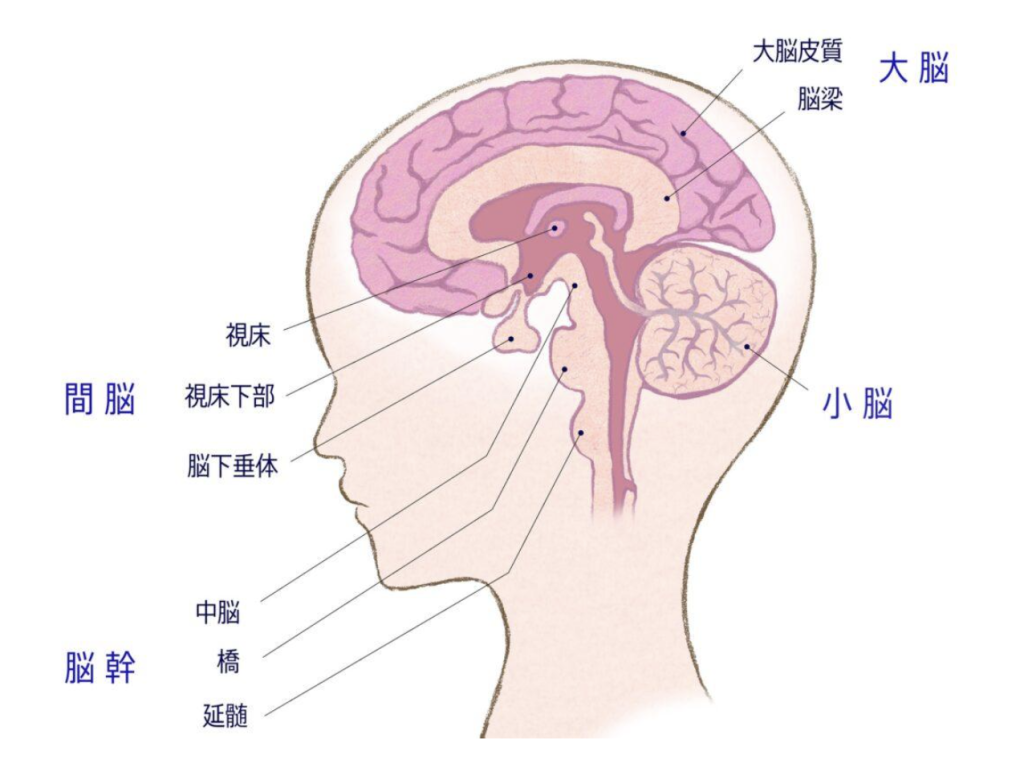

間脳は「視床」「視床下部」「松果体」などからなり、自律神経・内分泌・感覚情報の中継など、生命維持に直結する重要な働きをしています。

障害が起こると体温調節やホルモンバランスの異常、意識レベルの変化など、看護師が早期に気づくべきサインが現れます。

この記事では、

間脳の基本構造と機能、障害時の症状、そして看護の現場で活かせる観察の視点を、図解イメージと具体例を交えてわかりやすく解説します🩺✨

🧠間脳ってどんな場所?知っておきたい基本構造と役割

間脳(かんのう)は、からだの“司令塔エリア”のひとつ。脳のほぼまんなかに位置し、上は大脳、下は脳幹とつながって情報を受け渡ししています。

ここがうまく働くことで、体温・睡眠・食欲・ホルモンなどのバランスが保たれるんですよ。

この章ではまず「どこにあって、何とつながっているのか」をイメージし、そのうえで「間脳が担う3つの大役」を整理します。

最後に、看護師としてどんな観察が大事になるのかを結びつけていきましょう。

間脳の位置はどこ?大脳・脳幹とのつながり

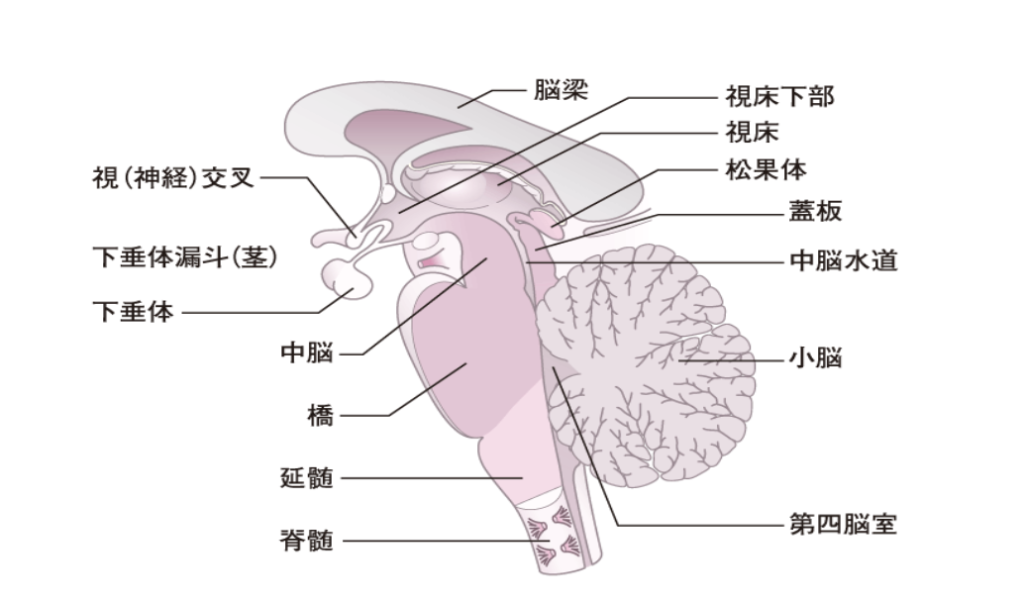

間脳は第三脳室を取り囲むように配置され、上は大脳半球、下は中脳(脳幹の一部)に連続します。

主な構造は視床・視床下部・松果体(上丘のうしろ側、“上丘=中脳上部”の背側にある)・(臨床的には)視床下部と連携する下垂体です。

情報の“交差点”として、感覚・自律神経・内分泌・睡眠覚醒といった多系統と結びついています。

| 構造 | おおよその位置・隣接 | 主なつながり(ざっくり) |

|---|---|---|

| 視床 | 大脳の深部、第三脳室の側壁 | 体性感覚・視覚・聴覚などの感覚路の中継→大脳皮質へ |

| 視床下部 | 視床の下、第三脳室底 | 自律神経の統合(交感・副交感のバランス)、下垂体を介したホルモン調節 |

| 松果体(上丘の背側) | 間脳の背側中線付近 | メラトニン分泌→概日リズム(体内時計)の調整 |

| 下垂体(臨床連携) | 視床下部の下方(漏斗柄で連結) | 前葉ホルモン(ACTH, TSH, GH, LH/FSH, PRL など)、後葉ホルモン(ADH, オキシトシン)の放出 |

看護の視点では、「視床=感覚の中継」「視床下部=自律神経&ホルモンの司令塔」「松果体=睡眠・体内時計」という“ざっくり地図”が役立ちます🗺️

間脳が担う3つの大きな役割とは

間脳の働きは多岐にわたりますが、臨床で使いやすいよう3つに整理すると覚えやすいです。

-

感覚情報の中継と調整(主に視床)

痛み・触覚・深部感覚・視覚・聴覚などの入力が視床で選別・統合され、大脳皮質へ届きます。

ここが乱れると感覚鈍麻/過敏、痛みの質の変化などにつながります。 -

自律神経と内分泌の統合(視床下部~下垂体)

体温・血圧・心拍・食欲・口渇・ストレス反応などを自律神経とホルモンで統合。

視床下部は下垂体を介し、水電解質バランス(ADH)や副腎皮質軸(CRH→ACTH)などを調節します。

乱れると体温調節障害、血圧変動、尿量変化(多尿/乏尿)、Na異常などが出やすいです。 -

睡眠・覚醒と概日リズム(松果体+視床下部の体内時計)

暗さに反応したメラトニン分泌や、視床下部の視交叉上核(体内時計)を中心に睡眠-覚醒のリズムを整えます。

破綻すると不眠/過眠、昼夜逆転、日中の注意力低下など。

| 役割 | 中心構造 | キーワード | 代表的な臨床所見の例 |

|---|---|---|---|

| 感覚中継・調整 | 視床 | 痛みの質、感覚閾値 | しびれ・灼熱痛、感覚過敏/鈍麻、片側の感覚変化 |

| 自律神経・内分泌統合 | 視床下部~下垂体 | 体温・水分・血圧 | 中枢性高熱/低体温、口渇の増減、多尿/夜間多尿、血圧・心拍の不安定 |

| 睡眠・概日リズム | 松果体+視床下部 | メラトニン、体内時計 | 入眠困難/中途覚醒、昼夜逆転、日中傾眠 |

看護師として理解しておきたい理由

観察(バイタル・行動・訴え)を間脳の機能と結びつけて解釈できると、早期の異常検知と適切な報告・連携につながります。

ここでは現場で“明日から使える”観察ポイントを、理由と具体例つきで整理します🩺✨

| 観察ポイント | なぜ重要?(間脳機能との関係) | 見逃しにくい具体例 |

|---|---|---|

| 体温・発汗・寒熱感 | 視床下部の体温調節中枢の乱れで中枢性高熱/低体温が起こり得る | 解熱薬反応が乏しい高熱、発汗の極端な増減、外的要因に合わない体温変動 |

| 水分バランス(口渇・尿量・比重・Na) | ADH調節(視床下部~下垂体後葉)異常で多尿/高Na(尿崩症)や低Na(SIADH) | 急な多飲・多尿、低張尿、原因不明の低Na/高Na、急速な体重変動 |

| 睡眠/覚醒の質 | 松果体メラトニン+体内時計の破綻で日中傾眠・夜間覚醒が増える | 夜間せん妄の助長、昼夜逆転、看護ケア時間帯の覚醒度不良 |

| 血圧・心拍の変動 | 自律神経バランスの崩れ | 体位変換で過度な血圧変動、安静でも頻脈/徐脈が続く |

| 食欲・体重 | 摂食中枢/満腹中枢(視床下部) | 急な食欲低下/増進、短期間の体重増減、低栄養リスク |

| 感覚の訴え・痛みの質 | 視床の感覚調整で痛みの知覚が変容 | 焼ける/しみる等の異常感覚、触覚で強い痛み(アロディニア) |

| 意識レベル | 視床を通る覚醒系との関連 | JCS/GCSの微妙な悪化、反応遅延、呼名への反応変化 |

ポイント:単発の値よりも経時的な変化がヒントになります。「いつから」「どの状況で悪化/軽快」をメモして、医師・多職種と共有しましょう📒💬

あなたに最適な仕事を見つけたいなら、「おしごと犬索」

「初めての脳神経外科デビューは新卒じゃないと難しい?」

「しばらく現場から離れていたんだけど…」

そんなとき、LINEで「おしごと犬索」にあなたの状況や希望を送ってくれれば、あなたの希望に合う仕事を検索します!

自分にぴったり合うお仕事が見つかるかも…♪

〜⬇️下記の画像をポチッと押して、LINE登録から始めましょう⬇️〜

🔍視床・視床下部・松果体の働きとは?それぞれの特徴をやさしく解説

ここからは、間脳をかたち作る「視床」「視床下部」「松果体」の3つを、役割と臨床でのポイントに分けてやさしく整理していきます。病棟での観察やケアと直結する視点でまとめますので、「明日から使える知識」に変えていきましょうね🫶✨

感覚情報の“中継ステーション”=視床🛰️

視床は体のさまざまな感覚入力を選別・統合して大脳皮質へ中継します。

視覚・聴覚・体性感覚などに専用ルートがあり、ここが乱れると「感覚の質」そのものが変わりやすいのが特徴です。

| 系統 | 視床での主な役割(ざっくり) | 乱れたときのサイン例 | 看護の観察ポイント |

|---|---|---|---|

| 体性感覚(痛み・温冷・触圧・深部) | 感覚の選別・強度の調整→感覚野へ | 片側のしびれ/鈍麻、灼熱様の痛み(視床痛) | 触刺激で過剰な痛み(アロディニア)、左右差、VASの急変 |

| 視覚 | 外側膝状体→後頭葉へ | 視野障害、見え方の違和感 | 視野欠損の訴え、物との衝突、読書・TV視聴時の様子 |

| 聴覚 | 内側膝状体→側頭葉へ | 難聴様・雑音過敏 | 呼名反応、音への過敏/無反応 |

| 注意・覚醒連絡 | 皮質-視床ループの調整 | 反応遅延、注意散漫 | JCS/GCSの微変化、声かけ後の遅延 |

コツ:「痛みの質が変わった?」は視床トラブルのヒント。単なる“強い/弱い”だけでなく、焼ける・しみる・触れるだけで痛いなど質的変化もメモしましょう📝

自律神経とホルモンの“司令塔”=視床下部🎛️

視床下部は体温・水分・食欲・睡眠・ストレス応答などを、自律神経とホルモンで統合します。

体の“恒常性”を守る要だとイメージしてください。

| 領域/機能 | 代表的な役割 | 乱れのサイン | 病棟での押さえどころ |

|---|---|---|---|

| 体温調節 | 発熱/放熱のバランス | 中枢性高熱・低体温 | 解熱薬反応が乏しい高熱、環境と不一致の体温推移 |

| 水分・浸透圧 | 口渇・ADH分泌調整 | 多飲多尿、Na異常 | 尿量/比重、体重、Na推移、夜間多尿 |

| 摂食・満腹 | エネルギー恒常性 | 過食/食欲不振、体重変動 | 食事摂取量の急変、短期体重変化 |

| 自律神経 | 血圧・心拍・発汗 | 体位での過度なBP変動 | 体位変換前後のBP/HR、冷汗/無汗 |

| 睡眠・概日 | 覚醒度のリズム調整 | 不眠/過眠、昼夜逆転 | 夜間せん妄の助長、日中傾眠度合い |

ここが要:“経時変化”と“状況依存性”(体位・時間帯・環境)に注目すると、視床下部由来のヒントが見つかりやすいですよ👀

体内時計の“時報係”=松果体⏰

松果体はメラトニンを分泌し、暗さを合図に睡眠-覚醒リズムを整えます。

入院環境では昼夜の光刺激が乱れやすく、夜間覚醒や昼間傾眠につながることがあります。

| 役割 | 崩れたとき | ケアの工夫 |

|---|---|---|

| メラトニン分泌→睡眠促進 | 入眠困難・中途覚醒・昼夜逆転 | 日中の適度な採光/活動、就寝前の強光・騒音を控える、寝る前ルーティン整備 |

| 概日リズムの同期 | 生活リズムの不整 | 起床/就寝時刻の一貫性、夜間ケアのまとめで分断を減らす |

ちいさな光配慮が睡眠の質を底上げします。ナースコール対応後は照度を早めに落とすなど、チームで取り組むと効果的です🌙💤

下垂体との“二人三脚”でホルモン調整🧪🤝

視床下部は放出/抑制ホルモンで下垂体前葉をコントロールし、全身の内分泌軸を動かします。

後葉ホルモンは視床下部で合成され、下垂体後葉から放出されます。

| 視床下部ホルモン → 下垂体 | 下流ホルモン/軸 | 主な生理作用 | 看護で見るサイン例 |

|---|---|---|---|

| CRH → ACTH | 副腎皮質軸 | ストレス応答、コルチゾール分泌 | 低血圧・易疲労、感染時の反応不良 |

| TRH → TSH | 甲状腺軸 | 代謝・体温 | 低体温/寒がり、徐脈、むくみ、倦怠 |

| GnRH → LH/FSH | 性腺軸 | 性ホルモン | 月経異常、骨密度低下のリスク |

| GHRH/ソマトスタチン → GH | 成長・代謝 | 体組成・筋力 | 筋力低下、創傷治癒遅延の一因 |

| PRH/ドパミン → PRL | 乳汁分泌 | 乳汁・内分泌バランス | 乳汁分泌の異常、月経不順 |

| (視床下部合成)→ 後葉 | ADH | 水再吸収 | 多尿/口渇、Na高値=尿崩症の疑い |

| (視床下部合成)→ 後葉 | オキシトシン | 子宮収縮/愛着 | 産科領域で重要 |

ホルモン=単発値より経過。採血日は体調・投薬・採血時間も合わせて記録すると、医師の評価がスムーズになります🩸🕒

🚨間脳が障害されるとどうなる?症状のサインと注意点

間脳(視床・視床下部・松果体)のトラブルは、体温・水分バランス・睡眠・感覚・意識など“生命維持の根幹”にサインを出します。

ここでは「どんな症状が出やすいか」「現場で何を見るか」を、看護の視点で整理します。

薬剤(鎮静・抗精神病薬・ステロイド・デスモプレシンなど)や環境要因も影響しますので、経時変化と状況依存性を意識して見ていきましょうね🫶✨

体温調節異常や口渇などの自律神経症状🔥💧

視床下部の乱れは体温・血圧・発汗・口渇・尿量に表れやすいです。

“解熱薬が効きにくい高熱”や“原因不明の多尿/低Na”は要注意です。

| 症状カテゴリ | 代表的サイン | まず見る指標(病棟) | よくある落とし穴 |

|---|---|---|---|

| 体温調節 | 解熱薬反応乏しい高熱/低体温、発汗の極端な増減 | 体温推移、発汗量、環境温度、感染所見の有無 | 感染熱と混同しやすい→他所見(咳・CRP等)とセットで判断 |

| 自律神経 | 体位での過度BP変動、頻脈/徐脈、皮膚冷汗 | 体位変換前後のBP/HR、SpO₂、冷汗 | 脱水・疼痛・薬剤性でも変動→補液・鎮痛歴を確認 |

| 水分/Na | 多飲・多尿、夜間多尿、低Na/高Na | 尿量・尿比重、体重、血清Na | 点滴量・利尿薬・輸液Na濃度との関連を見落としがち |

DI(中枢性尿崩症)とSIADHの目安💡

| 所見 | 中枢性尿崩症(ADH↓) | SIADH(ADH↑) |

|---|---|---|

| 尿量 | 増加(多尿) | 減少〜正常 |

| 尿比重/浸透圧 | 低い(うすい尿) | 高い(こい尿) |

| 血清Na | 高Naになりやすい | 低Naになりやすい |

| 口渇 | 強い | 目立たないことも |

看護のコツ:尿量・尿比重・体重・Naの“セット観察”が早期発見の近道です📊

睡眠障害・ホルモンバランスの乱れ😴🧪

松果体のメラトニンや視床下部‐下垂体系の乱れは、睡眠‐覚醒リズムと内分泌に影響します。

| 領域 | 兆候 | 病棟でのチェック | ケアの工夫 |

|---|---|---|---|

| 睡眠/概日 | 入眠困難・中途覚醒・昼夜逆転・日中傾眠 | 夜間覚醒回数、日中覚醒度、照度 | 日中採光/活動↑、夜間照音↓、ケアのまとめで睡眠保護🌙 |

| 甲状腺軸 | 倦怠、寒がり、徐脈、むくみ | 体温・脈拍、浮腫、便秘 | 体温・代謝低下に合わせ保温/活動量調整 |

| 副腎軸 | 低血圧、易疲労、朝だるさ | BP推移、起立時症状 | 低血圧時の転倒予防・補助動作 |

| 水分調節(ADH) | 多尿/低Na | 尿量・Na | 飲水/輸液計画の遵守、夜間の排尿導線確保 |

採血値は単発より経過がヒント。採血時刻・内服・体調をメモすると評価がスムーズです🕒🩸

感覚障害や意識レベルの変化🧠⚠️

視床は感覚情報の中継に関与。

障害されると片側のしびれ・痛みの質変化(灼熱様・アロディニア)などが出現し、注意や反応の遅れが目立つことがあります。

また、覚醒系との連絡低下でJCS/GCSの微妙な悪化や昼夜の反応差が見える場合も。

| 変化 | 観察のコツ | エスカレーションの目安 |

|---|---|---|

| 片側感覚変化 | 触刺激の左右差、温冷/痛覚の差を同条件で確認 | 急性発症/進行、顔面+四肢の広がり |

| 痛みの質変化 | 「焼ける・しみる・触れるだけで痛い」を患者の言葉で記録 | 鎮痛薬で改善乏しい質的痛み |

| 反応遅延/注意低下 | 呼名→返答までの時間、指示理解の可否 | JCS/GCS1段階以上の悪化 |

“普段と違う”の記述化が鍵。時間帯・体位・刺激条件をそろえて比べましょう📝

看護師が早期発見するための観察ポイント&報告テンプレ🩺📣

観察→判断→報告をスムーズにするためのミニチェックリストです。

| 項目 | 観察頻度の目安 | 記録のコツ |

|---|---|---|

| 体温・発汗 | 4〜8時間ごと(必要に応じて) | 解熱薬投与前後の推移をセットで |

| 尿量・尿比重・体重 | シフトごと/日次 | 飲水・輸液量と差引収支も併記 |

| Na(結果受領時) | 結果毎 | 採血時刻・症状との関連を記載 |

| 睡眠・覚醒 | 日次 | 夜間覚醒回数、日中傾眠、照度の状況 |

| 感覚/痛み | シフトごと | 左右差・質(しみる/焼ける/触れ痛)を患者語で |

SBAR報告例(コピペOK)

-

S:本日午前、解熱薬投与後も体温39.0℃持続。

-

B:感染兆候乏しく、昨夜から発汗減少。視床下部障害疑いの既往あり。

-

A:中枢性高熱の可能性。尿量増加・比重低下、Na147で軽度高Na。

-

R:輸液計画の見直しと追加検査(尿浸透圧/ホルモン関連)をご指示ください。

迷ったら“いつから・どれくらい・何を契機に”の3点をそろえて報告すると伝わりやすいですよ❤

🩺看護の現場で活かす!間脳の知識と観察ポイント

ここからは、これまで学んだ「間脳のしくみ」をベッドサイドの行動に落とし込んでいきます。

忙しい勤務中でも使える短時間の観察コツや、アセスメントの手順、そして他職種連携での伝え方までを具体的にまとめますね。

今日からの観察が、ぐっと“理由のある”ケアに変わりますよ❤

間脳の機能と症状を結びつける観察のコツ

間脳は「体温・水分・睡眠・感覚・自律神経」を束ねています。

“いつ・どんな状況で・どれくらい”をそろえて見ると、機能との結びつきがクリアになりますよ😊

| すぐ見たい所見(1分スキャン) | ねらい(結びつく機能) | 次の一歩 | 記録のキーワード例 |

|---|---|---|---|

| 体温・皮膚の湿り・表情 | 視床下部:体温/自律 | 解熱薬反応、発汗の有無を追う | 「解熱後も38.8℃持続」「皮膚乾燥/冷汗」 |

| 飲水量・口渇の訴え・尿量/比重 | 視床下部~ADH | 体重・Naのセット確認 | 「夜間多尿×3回」「尿比重1.003」 |

| 睡眠/日中覚醒度 | 松果体+体内時計 | 光・音・ケアのタイミング見直し | 「22時–5時中途覚醒2回」「日中傾眠」 |

| 痛みの“質”と左右差 | 視床:感覚中継 | 触刺激での変化を左右同条件で | 「焼ける痛みVAS8/10」「左上下肢アロディニア」 |

| 体位変換でのBP/HR変動 | 自律神経調整 | 起立時症状・冷汗の有無も | 「座位直後SBP−25mmHg」「冷汗あり」 |

コツは“同条件比較”です。たとえば同じ体位・同じ室温・同じ刺激で、左右差や前日比を見てあげると、間脳由来のヒントが拾いやすくなります👀

患者の変化を見逃さないアセスメント方法

短時間で漏れなく判断するための5ステップをご提案します。

🔎ステップ1:ベースラインをもつ

-

入院時や安定時の体温・尿量/比重・睡眠パターン・痛みの質をひとまとめに。

-

「その人にとっての普通」を把握しておくと、微妙なズレに気づけます。

🕒ステップ2:時間軸×状況で変化をとらえる

-

いつから/どの場面で/どのくらい悪化したかをセットで。

-

例:「就寝後2時間で発汗増、解熱薬無効」 → 視床下部の体温調節を連想。

🧩ステップ3:所見をクラスター化

-

「体温・発汗」「飲水/尿/Na」「睡眠」「感覚」「自律(BP/HR)」で束ねる。

-

複数クラスターが同時にズレたら、視床下部中心の異常をより強く示唆。

⚖️ステップ4:鑑別の枝分かれ(簡易アルゴリズム)

-

多尿+低比重+高Na → 中枢性尿崩症をまず疑う → 飲水/輸液・薬歴もチェック

-

低Na+尿濃縮+尿量少なめ → SIADH寄り → 輸液/利尿薬状況を確認

-

解熱薬不応の高熱+感染所見乏しい → 中枢性高熱の可能性 → 環境温・発汗を併記

-

質的な痛み+左右差 → 視床性疼痛の可能性 → 触刺激で再現性確認

✅ステップ5:評価更新とミニ・ケアプラン

-

目標(例:夜間覚醒を1回以内)を決め、介入(採光・照度調整、飲水管理など)→翌日再評価。

-

“目標・介入・結果”をワンセットで残すとチーム全体でPDCAが回ります📈

他職種連携での情報共有のポイント

“必要な人へ、必要な形で、必要なタイミングに”届くと、治療とケアが噛み合います🧩

| 相手 | 共有の目的 | 最低限そろえるデータ | 依頼フレーズ例 |

|---|---|---|---|

| 医師 | 鑑別・検査・治療調整 | 発症時刻、体温推移、尿量/比重、Na、解熱薬反応、睡眠記録 | 「解熱薬不応の高熱継続と多尿・低比重を同時に認めます。中枢性異常の鑑別で追加検査をご検討ください。」 |

| 薬剤師 | 薬剤性の関与評価 | 内服/点滴一覧、投与時刻、症状発現との時系列 | 「夜間の覚醒増加が○○投与後に一致。眠前薬の見直し相談をお願いします。」 |

| 栄養 | 水分・Na管理、体重変動 | 摂取/排出、体重推移、Na、食欲 | 「口渇強く飲水過多傾向。総水分量の設計をご助言ください。」 |

| リハ | 自律神経負荷の最適化 | 体位でのBP/HR変動、疲労度、日中傾眠 | 「起立でSBP−25mmHg。段階的離床メニューの調整をお願いします。」 |

| 看護補助/家族 | 生活リズム整え | 就寝・起床時刻、採光/照度、ナイトルーチン | 「22時以降は照度を落とし、ケアは可能な範囲でまとめます。ご協力をお願いします。」 |

ハンドオフでの“ひとこと”テンプレ(コピペOK)

-

「時間軸:昨夜22–5時に中途覚醒3回」

-

「所見セット:体温38.8℃持続+発汗少+咳/膿性痰なし」

-

「連想する機能:視床下部の体温調節」

-

「次の一歩:尿比重・Naの確認、室温/照度の調整実施」

“時間軸・所見セット・機能・次の一歩”の順で並べると、誰にでも伝わる報告になります📣✨