「認知症の方のBPSDにどう対応すればいいの?」「家族として何ができるかわからなくて困っています…」「薬に頼らない方法はないかしら?」

そう悩んでいる看護師さんや介護に携わる方も多いのではないでしょうか。😊

この記事では

-

BPSDの基本的な理解と症状別の対応法

-

徘徊や妄想など7つの症状への具体的なケア方法

-

家族の負担を軽減するテクニック

-

非薬物療法の効果的な取り入れ方

-

専門家が実践している最新のアプローチ法

が分かりますよ♪

実は、認知症のBPSD対応には「その人の気持ちに寄り添う」ことが最も重要で、症状の背景にある不安や欲求を理解することで、適切なケアが可能になるんです。

この記事では、現場で実際に効果を上げている対応法を症状別に解説し、看護師として知っておきたいBPSDへの具体的なアプローチ方法をご紹介します。日々の看護や介護の現場ですぐに実践できる内容ばかりですので、ぜひ最後までお読みください💪

認知症のBPSDとは?看護師が知っておくべき基本知識 💡

認知症ケアに携わる看護師の皆さん、BPSDという言葉をよく耳にすると思います。

認知症の方への適切なケアを提供するためには、このBPSDを正しく理解することが不可欠です。

ここでは、BPSDの基本的な知識から、看護師として知っておくべきポイントまでをわかりやすく解説していきますね。😊

中核症状とBPSDの違いを理解しよう 🧠

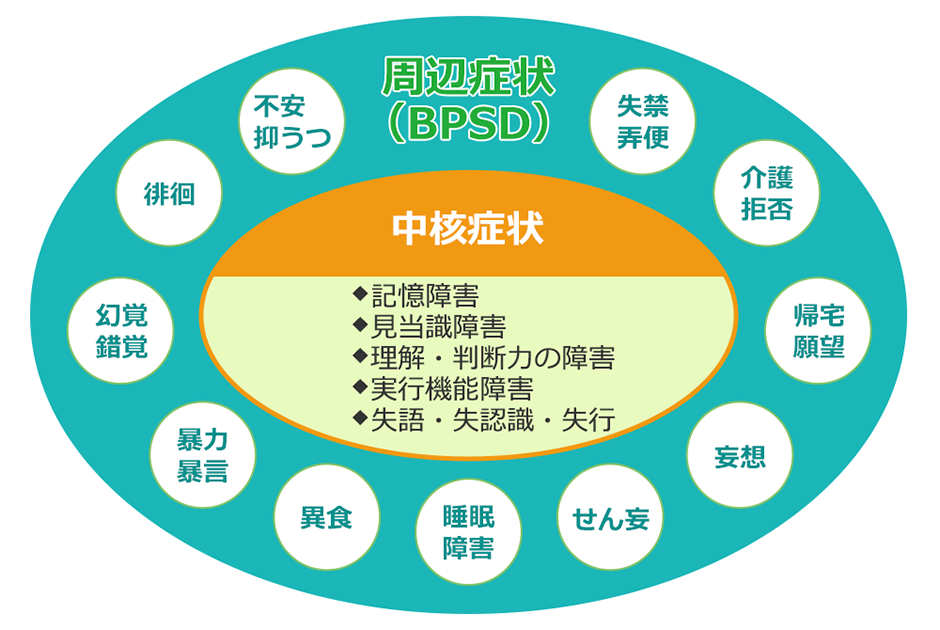

認知症には「中核症状」と「BPSD(行動・心理症状)」という2つの大きな症状グループがあります。

この違いを理解することが、適切なケアの第一歩となります💪

中核症状とは、脳の器質的変化によって直接引き起こされる認知機能の障害のことです。

一方、BPSDは認知症の方の心理状態や環境要因などが複雑に絡み合って生じる症状です。

| 中核症状 | BPSD(行動・心理症状) |

|---|---|

| ✅ 記憶障害 | ✅ 妄想・幻覚 |

| ✅ 見当識障害 | ✅ 徘徊・不穏 |

| ✅ 理解・判断力の低下 | ✅ 興奮・暴言・暴力 |

| ✅ 実行機能障害 | ✅ うつ・アパシー(無関心) |

| ✅ 失語・失行・失認 | ✅ 不安・焦燥 |

中核症状は薬物療法でも完全に改善することは難しいですが、BPSDは適切なケアや環境調整によって改善・軽減できることが多いんです。

だからこそ、私たち看護師の関わり方がとても重要になってきます✨

BPSDの種類と特徴〜過活動症状と低活動症状〜 👀

BPSDはさまざまな症状を含みますが、大きく「過活動症状」と「低活動症状」に分けることができます。

それぞれの特徴を知ることで、症状に合わせた対応ができるようになりますよ。

過活動症状(陽性症状) 🔥

目立ちやすく、周囲への影響も大きい症状です。

-

妄想:「物を盗まれた」「毒を入れられている」などの被害妄想が多いです

-

幻覚:見えないものが見える、聞こえないものが聞こえるなど

-

徘徊:目的もなく歩き回る、外に出ようとする

-

興奮・攻撃性:些細なことで怒り出す、暴言・暴力を振るう

-

不穏:落ち着きがない、常に何かをしている

低活動症状(陰性症状) 💤

見過ごされがちですが、QOL低下につながる重要な症状です。

-

アパシー(無関心):何事にも興味を示さない

-

うつ症状:悲しそうな表情、涙もろい

-

引きこもり:部屋から出ない、人との交流を避ける

-

食欲低下:食事量が減る、食べることに興味を示さない

-

活動性の低下:一日中座ったままなど

低活動症状は「おとなしくて手がかからない」と見過ごされがちですが、生活の質を大きく下げる要因になります。

特に看護師の皆さんは、この「静かなBPSD」にも注意を向けることが大切です。🌱

看護師がBPSDを見極めるためのアセスメントポイント 📋

BPSDを適切にケアするためには、まず正確なアセスメントが必要です。

看護師として押さえておきたいポイントをご紹介します。

1. 症状の詳細な観察 📝

-

いつ、どこで、どのような状況で症状が出現するか

-

どのくらいの頻度・強さで症状が現れるか

-

症状が出る前に何か誘因となる出来事はあったか

2. 身体的要因のチェック 🩺

-

痛みや不快感はないか(便秘、尿閉、褥瘡など)

-

脱水や低栄養状態はないか

-

薬の副作用の可能性はないか

-

感染症の兆候はないか(特に尿路感染症は要注意)

3. 環境要因の評価 🏠

-

騒音や照明は適切か

-

環境の変化(入院、転居など)はないか

-

人間関係のストレスはないか

-

日常生活のリズムは保たれているか

4. 心理的要因の理解 💭

-

不安や恐怖を感じる状況はないか

-

コミュニケーション不足はないか

-

自尊心が傷つけられる体験はないか

アセスメントでは、認知症の方自身からの情報だけでなく、家族や他のスタッフからの情報も重要です。

また、DBD(Dementia Behavior Disturbance)スケールやNPI(Neuropsychiatric Inventory)などの評価スケールを活用すると、より客観的な評価ができますよ👍

BPSDの背景には必ず「理由」があります。その理由を丁寧に探ることが、適切なケアの第一歩となります。

認知症の方の行動には意味があり、それを理解しようとする姿勢が、私たち看護師には求められているのです。

BPSDが起こる原因と背景要因を理解しよう 🔍

認知症ケアに携わる看護師の皆さん、BPSDは単なる「問題行動」ではなく、必ず何らかの原因や背景があって生じるものです。

その背景要因を理解することで、対症療法的な対応ではなく、根本的な解決につながるケアが可能になります。

ここでは、BPSDを引き起こす主な要因について詳しく見ていきましょう🧐

それぞれの要因を理解することで、より効果的な看護実践につながりますよ!

身体的要因〜見逃してはいけない痛みや不調のサイン〜 🩺

認知症の方は自分の体調不良をうまく言葉で表現できないことが多く、それがBPSDとして表れることがあります。

身体的な不調を見逃さないことが、BPSDの予防や軽減につながります。

見逃しやすい身体的要因の例:

-

痛み:

特に認知症高齢者の痛みは見逃されがちです。

痛みが高いほど焦燥、不安、抑うつといったBPSDが悪化することが明らかになっています -

便秘・尿閉:

排泄関連の不快感は不穏や興奮の原因になります -

脱水・低栄養:

体調不良の原因となり、せん妄を引き起こすことも -

感染症:

特に尿路感染症は、急激な混乱や興奮の原因になることがあります -

薬の副作用:

認知症治療薬(ドネペジルなど)や睡眠薬、安定剤などがBPSDを悪化させることがあります

看護師として大切なのは、「この行動は何かの痛みや不調のサインかもしれない」という視点を持つことです。

特に攻撃性の増加は痛みと関連していることが多いので注意が必要です。

定期的なバイタルチェックや排泄状況の確認、表情や姿勢の変化などを細かく観察し、身体的不調の早期発見に努めましょう💪

環境的要因〜認知症の人が混乱する環境とは?〜 🏠

環境要因はBPSDの大きな誘因となります。

認知症の方は環境の変化に特に敏感で、些細な変化でも混乱を招くことがあります。

混乱を招きやすい環境要因:

-

入院や施設入所:

リロケーションダメージ(移り住みの害)が生じることがあります -

騒音や照明:

過度の刺激や暗すぎる環境は不安を増強します -

見慣れない人や物:

認知症の方は見慣れない環境で混乱しやすいです -

住環境の問題:

暖房機器の危険性やトイレの不潔さなどが混乱を招くことがあります

2018年に行われた調査では、訪問看護師や訪問介護員が認識する認知症の人が混乱する要因として、住環境関連の問題が指摘されています。

特に自宅での生活において、どのような環境が混乱を招くのかを理解することが重要です。

環境調整のポイント:

-

なじみの環境に近づける工夫をする

-

静かに眠れるように環境を整える

-

仲良しや居場所作りを支援する

-

なじみの家具や調度品を持ち込んでもらう

環境因子の評価や整備は、薬物治療を始める前に必ず行うべき重要なステップです。

国立長寿医療研究センターの三浦氏は「家族によるケアの内容を含めた環境因子を評価してからでなければ、薬物治療を始めることもできない」と指摘しています。

心理的要因〜不安や恐怖がBPSDを引き起こす仕組み〜 😟

認知症の方の心理状態はBPSDに大きく影響します。

認知機能の低下によって生じる不安や恐怖、自己喪失感などが様々な症状として表れることがあります。

BPSDを引き起こす主な心理的要因:

-

状況理解の困難さによる不安:何が起きているのか理解できないことによる不安

-

自己喪失感:自分の能力が徐々に失われていくことへの恐怖や喪失感

-

自尊心の低下:できないことが増えることによる自信の喪失

-

孤独感:コミュニケーション能力の低下による孤立感

例えば、アルツハイマー型認知症で記憶障害がある方が、何かを指摘されて声を荒げる行動(BPSD)を示した場合、その背景には「相手が指摘したこと」が誘因となっていることがあります。

心理的サポートのポイント:

-

安心を与える説明と受容的な態度

-

本人の自尊心を傷つけない対応を心がける

-

日課や役割のある生活を支援する

-

できることを見つけて褒める機会を増やす

心理的要因に対応する際は「快刺激」を意識することが大切です。笑顔を引き出すような快刺激はBPSDを軽減させ、それがさらに笑顔を生む良循環をもたらします。

一方、不快刺激は不安やイライラでBPSDを悪化させる悪循環を生みます。

コミュニケーション不足がBPSDを悪化させる理由 💬

コミュニケーション不足や不適切なコミュニケーションは、BPSDの重要な悪化要因です。

特に認知症の方は言語能力が低下していることが多く、適切なコミュニケーションがより重要になります。

コミュニケーション不足がBPSDを悪化させる理由:

-

孤立感の増大:会話の機会が減ることで孤独感が強まります

-

ニーズの見落とし:本人の要望や不満が伝わらないことでフラストレーションが蓄積します

-

誤解の発生:不十分なコミュニケーションは誤解を生み、不信感につながります

-

自尊心の低下:無視されたり、子ども扱いされることで自尊心が傷つきます

例えば、女性の認知症患者に対して、介護をする夫や息子が叱ったり怒ったりするケースでは、患者は怖くて何も言えなくなり、BPSDとしてのうつ状態が出現し、認知機能がさらに低下するという悪循環が起こることがあります。

効果的なコミュニケーションのポイント:

-

短く簡潔な言葉で話す

-

非言語コミュニケーション(表情、ジェスチャー)を活用する

-

否定や訂正を避け、気持ちに寄り添う

-

会話の機会を意識的に増やす

国立長寿医療研究センターでは、入院中の患者の様子や効果が得られたBPSDの対応法などを、かかりつけ医チームに伝える「移行期ケア」を実施しています。

このような情報共有は、心理的状況の理解と認知症患者のもっている力を引き出す援助につながります。

看護師の皆さん、BPSDの背景には必ず「理由」があります。

その理由を丁寧に探り、適切なケアにつなげていくことが、認知症看護の腕の見せどころですね!❤️

症状別!BPSDへの効果的な対応方法7選 ✨

認知症ケアに携わる看護師の皆さん、BPSDの症状は一人ひとり異なりますが、症状別に適切な対応方法を知っておくことで、より効果的なケアが可能になります。

ここでは、よく見られる7つの症状に対する具体的な対応方法をご紹介します。

これらの方法を実践することで、患者さんの不安や混乱を軽減し、穏やかな日常生活をサポートしていきましょう🌟

妄想・幻覚への対応〜否定せずに気持ちに寄り添う方法〜 👂

妄想や幻覚は、認知症の方にとって「現実」です。「物を盗まれた」「医師と嫁がグルになって私を毒殺する」などの妄想を訴える場合、その内容を否定するのではなく、まず気持ちに寄り添うことが大切です。

効果的な対応のポイント:

-

妄想の内容ではなく、その妄想によって生じている感情に共感する

-

「今とてもつらい状況なのですね」「怖くて、いてもたってもいられない気持ちなのですね」と受け入れて聞く

-

患者さんが落ち着いたら、「窓の外を一緒に眺めてみませんか」など、場所や行動を変えて気分を切り替える

避けるべき対応:

-

患者さんが訴える妄想を否定する

-

「それは妄想だから」と言って、患者さんの訴えを取り合わない

-

身体的なアセスメントを怠る

「物盗られ妄想」の場合は、盗まれたことを頭から否定せず、訴えをよく聞き、「盗られた物」を一緒に探すなど、共感を態度で示すことが大事です。

そうすることで、自分の訴えが聞き入れられたと安心し、落ち着く場合もあります。

徘徊行動への対応〜安全確保と心理的ニーズの満たし方〜 🚶♀️

徘徊は単なる「問題行動」ではなく、認知症の方なりの目的や理由があります。

トイレを探している、昔の自宅に帰りたいなど、何らかの目的を持って歩いていることが多いのです。

効果的な対応のポイント:

-

無理に引き止めず、本人の行動を否定しない

-

時間が許す限り気持ちが落ち着くまで徘徊に付き添う

-

徘徊を行う被介護者に対し、行動の制限や言動の否定をせず、可能な限り傾聴と見守りを行う

徘徊している際に介護者の苛立ちや焦りの感情が伝わると、強いストレスがかかり認知症の症状が悪化する可能性があります。

認知症の初期の段階では、本人が症状を自覚していることもあり非常に繊細な状態です。

自由に歩くという目的が達成されるだけで、気持ちが落ち着くこともあります。

安全を確保しながら、本人の気持ちに寄り添う対応を心がけましょう🌈

興奮・暴言・暴力への対応〜冷静に対処するテクニック〜 😌

暴言や暴力は、認知症の症状のひとつであり、本人に悪気があるわけではありません。

不安や恐怖、自尊心が傷つけられたことなどが原因となっていることが多いです。

効果的な対応のポイント:

-

認知症の症状だと理解して原因を探る

-

身の危険を感じたときは、まずその場から離れる

-

本人が落ち着いたときを見計らい、よく話を聞いて状況を理解する

-

テレビをつけたり、食べ物で気を引いたり、好きな趣味の話をするなど、注意をそらす

避けるべき対応:

-

力で対抗する(自己防衛のために仕方がないときもありますが、力で押さえつけようとすると恐怖心を与え、症状が悪化する)

-

怒鳴ったり、叱りつけたりする

暴力や暴言を力で押さえつけようとするのは、決して良い解決策ではありません。

認知症の方は恐怖や不安から暴力や暴言を起こすことがあり、力で対抗すると不安を増強させることにつながりかねません。

アパシー(意欲低下)への対応〜「快」の刺激を活用しよう〜 🌞

アパシー(意欲障害)とは、「自発的な行動の欠如で特徴づけられ、刺激に対する反応の減弱した状態」です。

アルツハイマー型認知症では約60%に認められる頻度の高い症状です。

効果的な対応のポイント:

-

「快」の刺激を与える(患者さんの好むこと・得意なことを取り入れる)

-

患者さんのペースに合わせながらかかわる

-

意思や感情が生きていることを忘れずに反応を気長に待つ姿勢を持つ

-

その人らしさを発揮できる機会を設定する

アパシーを放置すると、「動かなくなる」「話さなくなる」状態になります。

廃用症候群が進み、さらに認知機能低下が進み認知症も進行していき、悪循環となります。

患者さんが行動をしなくても、行動するきっかけや機会をつくることが必要です。まず、刺激に反応できるように、患者さんが「心地良い」「楽しい」と感じる「快」の刺激を与えていくことが大切です。

拒否・介護抵抗への対応〜信頼関係を築くアプローチ〜 🤝

認知症の方が介護やケアを拒否する背景には、不安や恐怖、自尊心の問題など様々な理由があります。

拒否行動は単なる「わがまま」ではなく、本人なりの理由があることを理解しましょう。

効果的な対応のポイント:

-

“拒否”の理由を考える

-

拒否の理由と考えられる部分に可能な限りアプローチする

-

心配や苦痛などの理由があると推測し、相手の意思を尊重する姿勢を示す

-

ふだん使っている平易な言葉を使うよう心掛ける

-

一つ一つの動作に合わせ、促しの言葉掛けをする

例えば、清拭を始めようと布団を外すと「なんでそんなことするの、痛いでしょ!」と叫び、看護師を殴ろうとしてきた事例では、「清拭のために」「布団を外す必要がある」という事柄の関連づけができていないことが推測されます。

「ゼンシンセイシキ」(全身清拭)という言葉も耳慣れない表現だったのかもしれません。

認知症の方は、これから何が起こるかを予測する力が低下していることがあり、すべての行為動作における促しを、「これから○○しますね」など、あたかも実況中継をするかのように誘導するといった声掛けが効果的です。

不安・焦燥への対応〜安心感を与える関わり方〜 💕

認知症の方は環境の変化や状況の理解が難しいことから、不安や焦りを感じやすくなっています。

この不安を軽減し、安心感を与えることがケアの基本です。

効果的な対応のポイント:

-

相手の気持ちに共感する(相手の言うことや行動に共感してあげる)

-

相手のペースに合わせる(話の途中で間違えることがあっても、急かしたり注意したりせず、本人のペースに任せる)

-

優しく声をかける(穏やかな口調を意識する)

-

スキンシップを図る(相手との会話が成り立たなくなったときは、手を握るなどスキンシップを図る)

避けるべき対応:

-

否定する(認知症の方が間違ったことを言ったり行動したりしたときに、頭ごなしに否定すると自尊心や自信を傷つけてしまい、症状が悪化する恐れがある)

-

叱る(認知症の方を叱ったり大声などの威圧的な態度で接したりすると、本人はストレスを感じてしまう)

-

放置・無視する(放置したり無視したりすると、相手は孤独感を感じたり自己肯定感を失ったりして、うつ病などの症状が生じることがある)

認知症の方を落ち着かせるには、まず相手の症状を正しく理解し、相手に寄り添う気持ちや態度を見せることが大事です。

認知症である方も思うように行動できないことに戸惑っていることがあるため、厳しい態度は取らずに、優しく寄り添うことを意識しましょう。

睡眠障害への対応〜生活リズムを整える工夫〜 😴

認知症の方は睡眠・覚醒リズムが乱れやすく、昼夜逆転などの睡眠障害を起こすことがあります。

これは本人だけでなく、介護者の負担も大きくなる症状です。

効果的な対応のポイント:

-

生活リズムやメンタルリズムを整える

-

不安感の強い人には睡眠薬を使用して十分に睡眠をとってもらう

-

できるだけ日中に活動し、夜間は就寝できるように援助する

-

認知症の患者さんの行動にはなにかしらの理由があるため、その理由を探る

-

規則正しい生活リズムをつくる(午前中に日光浴したり、日中に十分な活動をすることも効果的)

睡眠障害には、生活リズムの乱れや不安、身体的な不調など様々な原因があります。

まずは原因を探り、日中の活動を増やしたり、就寝前のリラックスタイムを設けるなど、生活全体を見直すことが大切です。

認知症の方の睡眠障害に対しては、薬物療法だけでなく、非薬物的なアプローチも重要です。

日中の適度な活動や光療法、リラクゼーションなどを組み合わせて、自然な睡眠リズムを取り戻せるよう支援しましょう🌙

看護師の皆さん、BPSDへの対応は一朝一夕にできるものではありません。

しかし、症状の背景にある本人の気持ちや状況を理解し、適切に対応することで、多くの症状は軽減することができます。

患者さん一人ひとりに合わせた個別のケアを心がけ、チーム全体で情報を共有しながら、より良いケアを目指していきましょう!💪

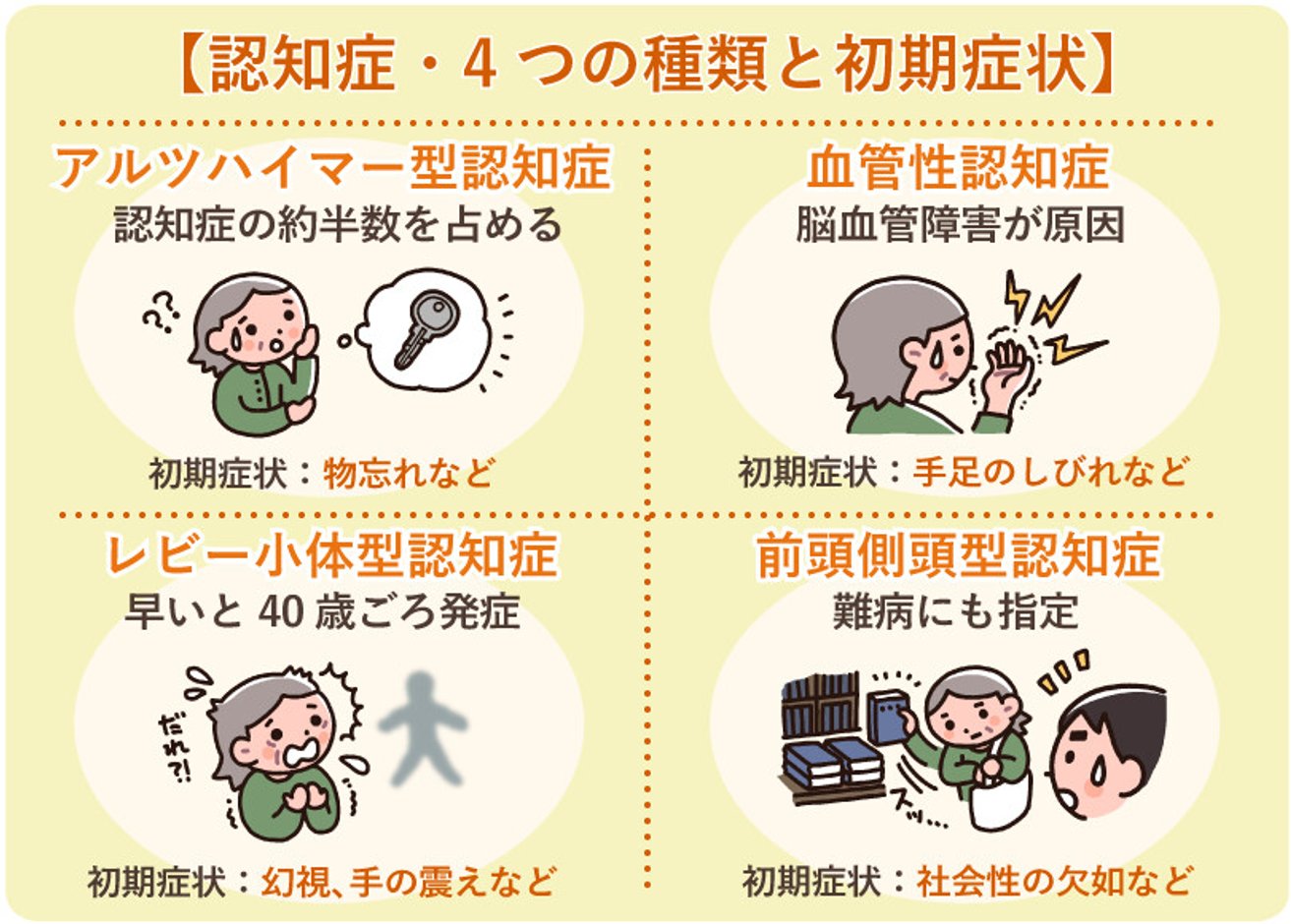

認知症タイプ別のBPSD対応法〜個別ケアのポイント〜 👥

認知症ケアに携わる看護師の皆さん、認知症には様々なタイプがあり、それぞれ特徴的なBPSDが現れることをご存知でしょうか?

同じBPSDでも、認知症のタイプによって背景要因や効果的な対応方法が異なります。

ここでは、主な4つの認知症タイプ別のBPSD対応法について、個別ケアのポイントをご紹介します。

それぞれのタイプの特徴を理解して、より効果的なケアにつなげていきましょう!🌟

LIFULL介護より画像引用

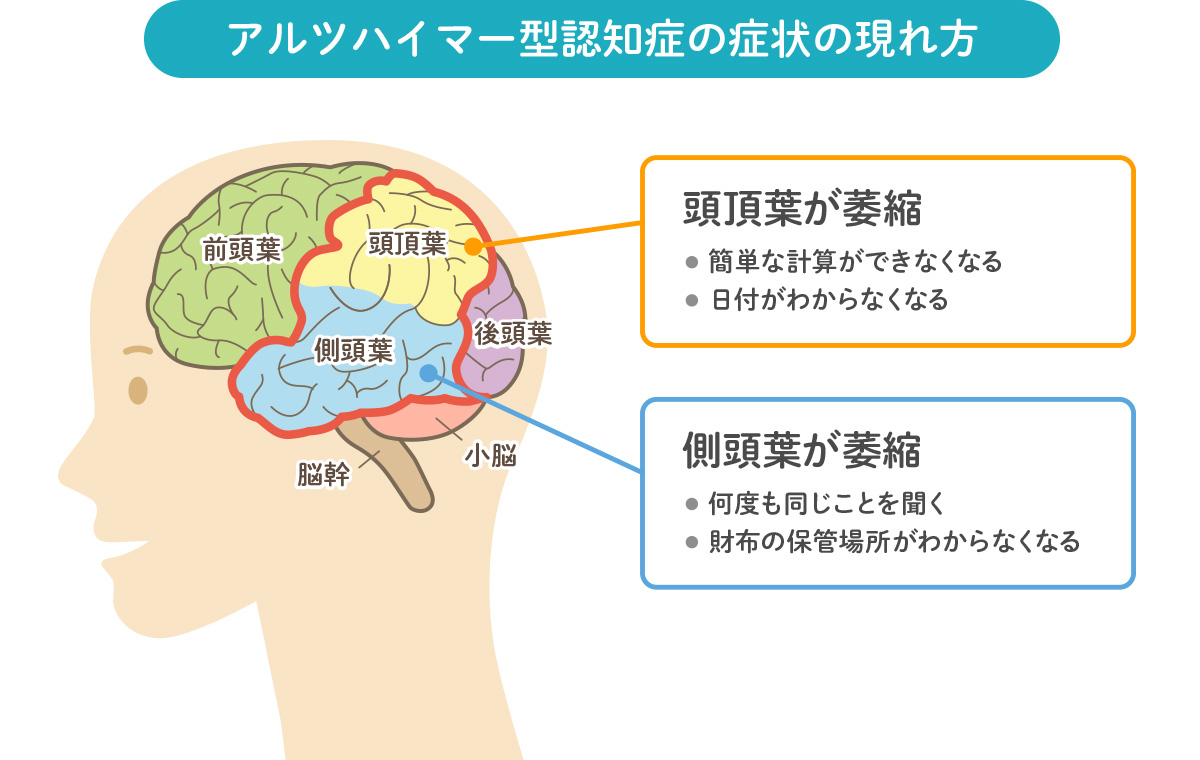

アルツハイマー型認知症のBPSD対応のコツ 🧠

アルツハイマー型認知症では、記憶障害や見当識障害、空間認知障害が中核症状として現れ、易怒性、無断外出、繰り返し質問などの過活動性BPSDや、不安、アパシーなどの低活動性BPSDが見られます。

アルツハイマー型認知症のBPSD特徴と対応ポイント:

-

記憶障害への対応:

-

同じことを何度も質問されても、初めて聞いたように対応する

-

短い言葉で、ゆっくり、はっきりと話しかける

-

メモや写真などの視覚的な手がかりを活用する

-

-

見当識障害への対応:

-

カレンダーや時計を見えるところに置き、日時の確認を促す

-

「今日は〇月〇日、〇曜日です」と自然な形で情報提供する

-

場所の表示を明確にし、目印を設ける

-

-

易怒性・興奮への対応:

-

否定や訂正を避け、本人の気持ちに寄り添う

-

興奮の原因となる刺激を取り除く

-

気分転換を図り、好きな活動や話題に誘導する

-

アルツハイマー型認知症の方は、新しい環境への適応が難しく、環境変化によってBPSDが悪化することがあります。

できるだけ環境を一定に保ち、日課や習慣を維持することが大切です。

また、本人が安心できる人や物、場所を把握し、それらを活用することで不安を軽減できることもあります😊

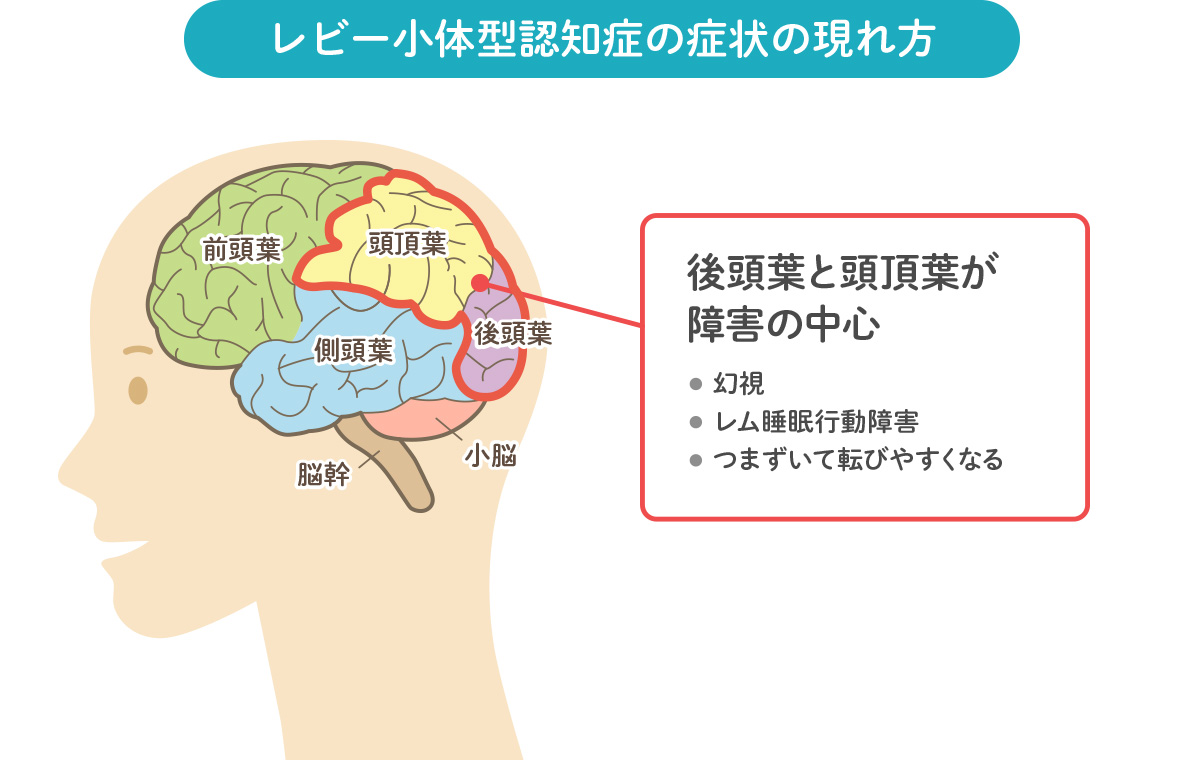

レビー小体型認知症のBPSD対応で注意すべきこと 👁️

レビー小体型認知症では、幻視、覚醒レベルの変動、パーキンソニズムなどの特徴的な症状があり、妄想にもとづく多動や暴言・暴力などの過活動性BPSD、うつや不安などの低活動性BPSDが見られます。

レビー小体型認知症のBPSD特徴と対応ポイント:

-

幻視への対応:

-

幻視の内容を否定せず、「そう見えるのですね」と受け止める

-

照明を明るくするなど、視環境を整える

-

幻視が出現しやすい時間帯や状況を把握し、予防的に対応する

-

-

覚醒レベルの変動への対応:

-

日によって変動する認知機能に合わせた柔軟な対応を心がける

-

覚醒レベルが良い時間帯にケアや活動を行う

-

疲労を避けるため、休息時間を適切に設ける

-

-

パーキンソニズムへの対応:

-

転倒や落下を防ぐために、できるだけ段差のない環境を整える

-

手すりやベッドの柵を設置するなど、安全対策を講じる

-

動作がゆっくりでも焦らせず、本人のペースに合わせる

-

レビー小体型認知症の方は、抗精神病薬に過敏に反応し、副作用が強く出ることがあります。

BPSDへの対応として薬物療法を検討する際は、医師と十分に相談し、少量から慎重に開始することが重要です。

また、幻視は夕方から夜間に増悪することが多いため、この時間帯は特に環境調整や安心感を与える関わりを心がけましょう🌙

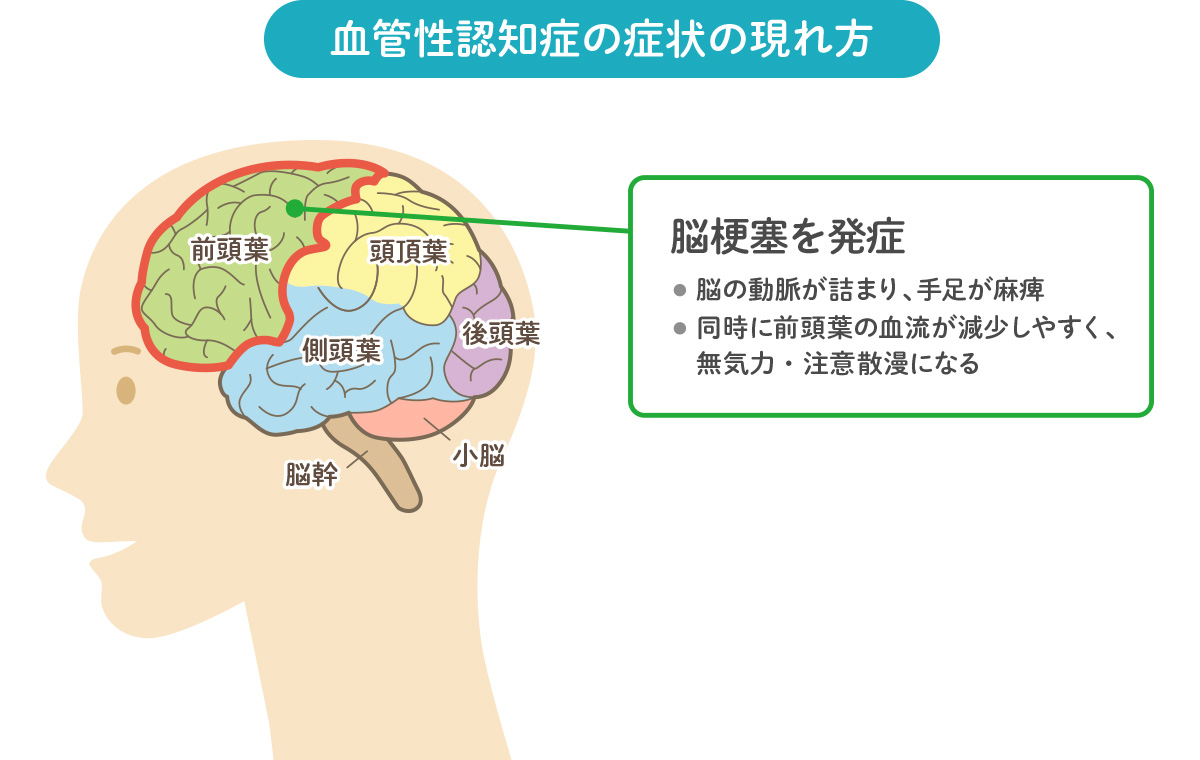

血管性認知症のBPSD対応の特徴 💓

血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因で起こる認知症で、障害された脳の部位によって症状が異なります。

特徴として、判断力や人格には大きな影響を及ぼさない傾向があるため、患者本人は「これまでできていたことができなくなってしまった」という自覚を持ちやすくなります。

血管性認知症のBPSD特徴と対応ポイント:

-

不安感への対応:

-

他の認知症に比べて本人の不安感が強くなる傾向があるため、安心感を与える関わりを心がける

-

できることを見つけて自信を持ってもらえるよう支援する

-

本人の気持ちに寄り添い、共感的な態度で接する

-

-

身体症状への対応:

-

手足のまひや言語障害、感覚障害、排尿障害などの身体症状に配慮したケアを行う

-

リハビリテーションを積極的に取り入れ、残存機能の維持・向上を図る

-

日常生活動作の自立度に合わせた環境調整を行う

-

-

感情失禁への対応:

-

感情のコントロールが難しくなっていることを理解し、否定せずに受け止める

-

周囲の人に状態を説明し、理解を求める

-

感情が落ち着くまで静かに見守る

-

血管性認知症の方へのリハビリテーションは特に重要です。手足を動かしやすくする運動や歩行訓練、言語リハビリなどを取り入れることで、身体機能の維持・改善を図りましょう。

また、脳血管障害の再発予防のために、血圧管理や食事療法、適度な運動なども重要なケアの一部となります。💪

前頭側頭型認知症のBPSD対応の難しさと工夫 🔧

前頭側頭型認知症は、社会脳障害(ルール無視、共感しない)、脱抑制、常同行動などが特徴的で、易怒性、暴言、暴力、時刻表的生活、一気食いなどの過活動性BPSDや、重度期にはアパシーなどの低活動性BPSDが見られます。

みんなの介護より画像引用

前頭側頭型認知症のBPSD特徴と対応ポイント:

-

脱抑制行動への対応:

-

行動を強く制止するのではなく、別の活動に誘導する

-

周囲の人に疾患の特性を説明し、理解を求める

-

行動の背景にある欲求や感情を理解し、適切な形で満たせるよう工夫する

-

-

常同行動への対応:

-

無理に止めようとせず、安全に行える範囲で見守る

-

日課として取り入れ、生活リズムの一部として認める

-

徐々に別の活動に興味を持ってもらえるよう働きかける

-

-

時刻表的生活・こだわりへの対応:

-

本人のルーティンをできるだけ尊重する

-

変更が必要な場合は、十分な時間をかけて少しずつ行う

-

視覚的な手がかり(スケジュール表など)を活用する

-

前頭側頭型認知症は、他の認知症タイプと比べてBPSD対応が特に難しいとされています。

その理由は、社会的ルールの理解や他者への共感が困難になるため、一般的な説得や感情に訴えかける方法が効果的でないことが多いからです。

対応の工夫としては、シンプルで一貫したルールを設定し、視覚的な手がかりを多用することが効果的です。

また、本人の好きな活動や興味のあることを把握し、それを活用することで、問題行動を減らせることもあります。

看護師の皆さん、認知症のタイプによってBPSDの現れ方や効果的な対応方法が異なることを理解し、個別性を重視したケアを心がけましょう。

また、どのタイプの認知症でも共通して大切なのは、本人の気持ちに寄り添い、その人らしさを尊重する姿勢です。

BPSDの症状には必ずそれなりの理由があるため、その人の生活歴やその日の体調など状態をきめ細かく把握して原因を考えることが大切です。

家族やスタッフと情報を共有しながら、安全・安心な生活を支援していきましょう!❤️

非薬物療法でBPSDを軽減!看護師ができるアプローチ法 💊

認知症ケアに携わる看護師の皆さん、BPSDへの対応は薬物療法だけではなく、非薬物療法も大変重要です。

実は、適切な非薬物療法を行うことで、多くのBPSDは軽減・改善することができるんですよ。

ここでは、日々の看護実践に取り入れられる効果的な非薬物療法のアプローチ法をご紹介します。

薬に頼りすぎず、認知症の方の尊厳を守りながら、その人らしい生活を支援するためのヒントがたくさんありますので、ぜひ参考にしてみてくださいね✨

パーソン・センタード・ケアの実践方法 🌸

パーソン・センタード・ケアとは、認知症の方を「一人の人」として尊重し、その人の視点に立ったケアを提供する考え方です。

従来の認知症ケアでは介護する側の都合が優先されがちでしたが、このアプローチでは視点を180度変え、認知症の方の人生や個性に深く目を向けます。

パーソン・センタード・ケアの実践ポイント:

-

その方の人生史を知る:

どんな人生を歩んできたのか、どんな趣味や習慣があるのかを理解しましょう -

その方の性格や好みを尊重する:

食べ物の好み、生活習慣、価値観などを日々のケアに反映させましょう -

認知症ケアマッピングの活用:

認知症の方の行動や反応を客観的に観察・記録し、ケアの質を評価・改善していきましょう -

本人の意思決定を支援する:

できる限り本人の選択を尊重し、自己決定の機会を提供しましょう

日本でも2015年以降、この考え方が急速に広がっており、新オレンジプランでも認知症の方の意思を尊重するケアの重要性が明記されています。

一見、手間がかかるように思えるかもしれませんが、このアプローチにより認知症の方の状態が安定し、結果として介護者の負担も軽減されることがわかっています。

パーソン・センタード・ケアの実践は、「この人はどんな人なのか」「何を大切にしてきた人なのか」という視点で関わることから始まります。

認知症になっても、その人らしさは失われないということを常に心に留めておきましょう。💕

回想法・音楽療法などの効果的な活用法 🎵

認知症の方へのアプローチとして、回想法や音楽療法などの非薬物療法は、BPSDの軽減やQOLの向上に効果があることが報告されています。

これらの療法は、看護師の皆さんも日常のケアの中に取り入れやすいものです。

回想法の活用ポイント:

-

回想法とは、1960年代にアメリカの精神科医ロバート・バトラー氏によって提唱された心理療法で、昔の懐かしい写真を見たり、馴染みのある音楽を聴いたりしながら、人生を振り返ったり、昔の経験や思い出を語り合う方法です

-

遠隔記憶を活かした心理療法として、BPSDの軽減に効果があるとされています

-

自発語の増加も促されることから、リハビリテーションの一環としても注目されています

-

実践方法:古い写真、懐かしい道具、その方の若い頃の話題などを用意し、ゆっくりと会話を楽しみましょう

音楽療法の活用ポイント:

-

認知症の方が若い頃に親しんでいた音楽を聴いたり、一緒に歌ったりすることで、気持ちの安定やコミュニケーションの活性化につながります

-

特に「音楽回想法」は、その方の人生に関連した音楽を活用することで、より効果的なアプローチとなります

-

実践方法:その方の好きだった歌手や曲を調べて聴いてもらったり、簡単な楽器(タンバリンなど)でリズムを取ったりしましょう

これらの療法は、グループでも個別でも実施可能です。

特に、不安や焦燥感が強い時、気分転換が必要な時などに効果的です。

認知症の方の反応を見ながら、無理強いせず、楽しい時間となるよう心がけましょう🎶

環境調整でBPSDを予防する具体的テクニック 🏠

環境調整は、BPSDの予防や軽減に非常に効果的なアプローチです。

認知症の方は環境の変化に敏感で、適切な環境づくりによって不安や混乱を減らすことができます。

物理的環境を整えるテクニック:

| 環境要素 | 具体的な調整方法 |

|---|---|

| 光環境 | 昼夜のリズムをつけるような光環境を整える(日中は明るく、夜間は間接照明など) |

| 温度・音 | 暑さ、寒さ、騒音などに配慮した環境調整を行う |

| 視覚的サポート | カレンダー、時計、家族などの写真を置く、物や場所をわかりやすく表示する |

| 補助具 | 眼鏡や補聴器の装着を確認し、感覚入力を適切にサポートする |

| 居住空間 | なじみの環境に近づける工夫をする、仲良しや居場所作りを支援する |

人的環境を整えるテクニック:

-

コミュニケーションの取り方を工夫する(短く簡潔な言葉で話す、非言語コミュニケーションを活用するなど)

-

ケアの仕方を統一する(スタッフ間で対応を一貫させる)

-

リハビリやアクティビティを日中にしっかり入れる

-

スタッフ教育を充実させる

環境調整は、薬物治療を始める前に必ず行うべき重要なステップです。

三浦氏は「家族によるケアの内容を含めた環境因子を評価してからでなければ、薬物治療を始めることもできない」と指摘しています。

看護師の皆さんは、認知症の方の行動をよく観察し、どのような環境要因がBPSDを引き起こしているのかを見極め、適切な環境調整を行うことが大切です🔍

日常生活の中でできる簡単なBPSD軽減ケア 🌈

日々の看護ケアの中で、ちょっとした工夫や関わり方の変化によって、BPSDを軽減することができます。

特別な道具や時間を必要としない、日常生活の中でできる簡単なアプローチをご紹介します。

プラスの感情を引き出すアプローチ:

-

プラスの感情を引き出すことによって、精神的な安定をもたらし、不安や混乱を抑えて周囲との穏やかな時間が持てるようにします

-

笑顔で接する、優しく触れる、好きな話題で会話するなど、小さな「快」の刺激を意識的に提供しましょう

生活リズムを整えるアプローチ:

-

昼間に活動に参加して覚醒や活動性を促します

-

日中の適度な活動と夜間の安静を意識し、昼夜のリズム付けを行うことで夜間の安定した睡眠を促します

-

朝日を浴びる、規則正しい食事時間を守るなど、生体リズムを整える工夫をしましょう

タクティール®ケアなどのタッチングの活用:

-

タクティール®ケアとは、ラテン語の「タクティリス(Taktilis)」に由来する言葉で、「触れる」という意味があります

-

手を使って10分間程度、相手の背中や手足を「押す」のではなく、やわらかく包み込むように触れるケアです

-

手で身体を包み込むように優しく触れることで、精神的な安定をもたらします

コミュニケーションの工夫:

-

バリデーション療法の考え方を取り入れる(認知症の人の「感情」を中心にした対話・コミュニケーション法)

-

徘徊や不穏などの問題行動も、全て意味のある行動として捉えて訴えを傾聴し、共感します

-

正しい行動を褒めて適切な行動が増えるように導きます

これらのアプローチは、特別な知識や技術がなくても、日常のケアの中で実践できるものです。

大切なのは、認知症の方を一人の人として尊重し、その方の気持ちに寄り添う姿勢です。

小さな変化や工夫の積み重ねが、大きな効果を生み出すことを忘れないでくださいね🌟

看護師の皆さん、非薬物療法は薬物療法と併用することでより効果を発揮します。

まずは非薬物的アプローチから始め、それでも困難な場合に薬物療法を検討するという順序を意識しましょう。

認知症の方一人ひとりに合った、その方らしい生活を支援するために、これらの非薬物療法を日々のケアに取り入れてみてください❤️

薬物療法に加え会話や、ボディタッチを効果的に行い小さな成功体験を重ねると、症状が劇的に改善することがありますよ(筆者経験談)

事例で学ぶ!BPSDケアの成功例と失敗例 📝

認知症ケアに携わる看護師の皆さん、BPSDへの対応は理論だけでなく、実践から学ぶことも大切です。

ここでは実際の現場で起きた事例をもとに、成功例と失敗例を紹介します。

これらの事例から学ぶことで、明日からのケアに活かせるヒントが見つかるかもしれません。

一つひとつの事例には、認知症の方の気持ちに寄り添うためのヒントが隠されています。ぜひ参考にしてみてくださいね🌟

「物盗られ妄想」への対応で成功したアプローチ法 🔍

物盗られ妄想は認知症の方によく見られるBPSDの一つです。

「しまっておいた10万円がなくなった」「誰かに盗まれた」といった訴えに、どう対応すればよいのでしょうか。

成功事例:80歳代女性の事例

この方は以前から物忘れの症状はあったものの、日常生活に大きな問題はなく、家族や介護者との関係も良好でした。

ある日、看護師が訪問すると「しまっておいた10万円がなくなった」「誰かに盗まれた」「あのヘルパーじゃないか」と訴えがありました。

看護師が「本当にしまわれていましたか」「勘違いではないですか」となだめようとすると、「あんたが盗ったんだね」と騒ぎ出してしまいました。

成功したアプローチ法:

-

盗まれたことを頭から否定せず、まず訴えをよく聞く姿勢を示しました

-

「盗られた物」を一緒に探すなど、共感を態度で示しました

-

本人が探している場所と同じところを一緒に探しました(違う場所を探すと「隠した」と疑われる可能性があるため)

-

探しながら「○○さん、ここには何を置きますか?」など、物が混在しないよう促しながら作業を進めました

-

「○○さんはきれいに片づけるんですね。これは何ですか」など、本人の気持ちが「盗られた物」に向かなくなるように話題を変えました

このアプローチにより、自分の訴えが聞き入れられたと安心し、落ち着くことができました。

たとえその場しのぎの対応だとしても、本人なりの納得が得られればよしとし、その時をやり過ごすことが大切です。

また、症状のないときに本人とともに、身の回りを整理し探しやすい環境にしておくことも効果的でした。

物盗られ妄想は繰り返す傾向があるため、予防的な環境調整も重要です😊

「拒否」が強い患者さんとの関係構築に成功した事例 🤝

認知症の方がケアを拒否する背景には、不安や恐怖、自尊心の問題など様々な理由があります。

拒否が強い方との関係構築に成功した事例を見てみましょう。

成功事例:シャワー浴を拒否する高齢女性の事例

術後の患者さんで、シャワー浴を勧めると「家に帰って自分でやります」「けっこうです」と言って拒否されました。

この患者さんの拒否の背景には、「この人は誰?」「なぜシャワーに?」「手伝ってもらうなんて申しわけない」といった思いがあると考えられました。

成功したアプローチ法:

-

まずあいさつ・自己紹介を行い、笑顔で迎え入れてくれたことを確認しました

-

目線の高さを合わせてから、「お加減いかがですか」などと会話を始めました

-

会話の中で入院していることをさりげなく伝え、記憶・見当識障害を補い、安心感をもってもらいました

-

「歩行訓練をがんばられたので、シャワーを浴びてさっぱりしたらどうかと思って誘いに来ました」と切り出しました

-

「術後であり、歩行に介助が必要なため少しだけ手伝いをさせてほしい」と伝えました

このアプローチにより、「あら、いいの?手伝ってくれるの?浴びましょうか」と返答があり、シャワー浴を受け入れてもらうことができました。

別の事例では、認知症の方との関係性構築のために訪問を重ね、初回は5分だった訪問時間が、最終的には毎回1時間以上になったケースもあります。

被害妄想を傾聴し、「盗られて困っている」思いを受けとめることで、信頼関係が築かれました。

避けるべき対応とその理由〜NG事例から学ぶ〜 ⚠️

BPSDへの対応で避けるべき方法があります。

これらのNG事例から学び、より良いケアを目指しましょう。

NG事例1:物盗られ妄想への不適切な対応

患者さんが「お金を盗まれた」と訴えた際に、「そんなことはありません」「勘違いですよ」と頭から否定したケース。

なぜNGか:

-

訴えを否定されることで、「どうしてわかってくれないんだ。やっぱり、この人が盗ったんだ」と思い込み、症状が悪化する危険性があります

-

説得しようと自分の意見ばかり伝えると、相手の話を聞こうとしない姿勢と受け取られ、信頼関係が崩れます

NG事例2:排泄の失敗への不適切な対応

オムツを外してシーツに失禁する認知症の男性に対して、患者さんを問い詰めたり、寝衣交換をせかしたり、患者さんの目の前で慌ただしくシーツ交換をしたケース。

なぜNGか:

-

認知症の方は自分の体調不良をうまく言葉で表現できないことが多く、オムツを外す行為には理由があります

-

失禁後に介助者が慌ただしく動くと、患者さんは自分の存在が歓迎されていないと感じ取ります

-

言葉の意味はわからなくても、介助者の表情や口調から感情を感じ取るため、否定的な対応は不安や混乱を増強させます

NG事例3:認知症の方の気持ちを無視した対応

認知症の方の想いと職員の想いにズレがあるケースで、職員の考えを押し付けてしまったケース。

なぜNGか:

-

職員はストレスとなり、認知症の人はBPSDが悪化するという負の連鎖を生みます

-

認知症の方の意思や感情が尊重されないと、自尊心が傷つき、さらなる拒否や攻撃性につながります

避けるべき対応をまとめると:

| 避けるべき対応 | 理由 |

|---|---|

| 訴えを否定する | 症状の悪化、信頼関係の崩壊につながる |

| 無理に説得しようとする | 相手の話を聞こうとしない姿勢と受け取られる |

| 話を聞こうとせず、無視する | 孤独感、自己肯定感の低下につながる |

| 患者さんを問い詰める | 不安や混乱を増強させる |

| 慌ただしく対応する | 患者さんに拒絶されていると感じさせる |

認知症の方への対応は、まず相手の気持ちに寄り添い、共感することから始まります。

否定や強制ではなく、受容と理解の姿勢が大切です🌱

多職種連携でBPSDを改善できた実践例 👨⚕️👩⚕️👨💼

BPSDの改善には、多職種が連携してアプローチすることが効果的です。

実際に多職種連携によってBPSDが改善した事例を見てみましょう。

成功事例:包括的BPSDケアシステムを活用した訪問看護の事例

訪問看護ステーションを利用している認知症の高齢者6名に対して、包括的BPSDケアシステムの電子版を使った介入を行いました。

成功したアプローチ法:

-

訪問看護師が対象者の状態を観察し、アセスメント番号とケア実施を入力して研究者に送信しました

-

研究者はその情報をもとにアクションプランを作成して、訪問看護師に送信しました

-

訪問看護師はそれを検討し、必要に応じて変更や修正を加えアクションプランを立案、実践しました

-

アクションプランは必要時、訪問看護から訪問先の高齢者住宅やデイサービス職員にも伝えられ実践されました

この多職種連携による介入の結果、介入前と介入1か月後のNPI-Q重症度得点は全員減少し、BPSDの改善が見られました。

別の成功事例:認知症ケアサポートチームの活動

身体疾患で入院した認知症患者に対して、認知症ケアサポートチーム(認知症専門医、認知症の知識・経験を有する看護師など)が介入した事例です。

成功したアプローチ法:

-

病棟の看護師と各症例についてアセスメントと問題点についての検討を行いました

-

立案した看護計画に基づいて、病棟看護師が看護ケアを実践しました

-

神経内科医は認知機能の低下やBPSDが認知症に伴うものかどうかの鑑別を行いました

-

適切な抗認知症薬ないし向精神薬の開始、もしくは追加・変更の必要性を検討し、主治医にアドバイスしました

-

社会福祉士も情報を共有することで、より早期に退院・転院の支援が開始できるようになりました

この多職種連携による介入の結果、BPSDは64%の症例で改善が見られました。

多職種連携の効果として、情報共有が容易になり、より効率的なサポートが可能になったことが挙げられます。

特に社会福祉士が情報を共有することで、より早期に退院・転院の支援が開始できるようになりました。

認知症の方のBPSDへの対応は、看護師だけでなく、医師、介護職、家族など多職種が連携して取り組むことで、より効果的なケアが可能になります。それぞれの専門性を活かしながら、チームとして認知症の方を支えていくことが大切です🌈

看護師の皆さん、これらの事例から学んだことを日々のケアに活かしていきましょう。

BPSDへの対応に正解はなく、一人ひとりの認知症の方に合わせた個別のケアが重要です。

失敗を恐れず、常に認知症の方の気持ちに寄り添う姿勢を大切にしてくださいね❤️