「同期と非同期ってどう違うの?」

「除細動の適応って自信がない…」

「急変時に迷わず動けるようになりたい!」

そんな疑問やお悩み、ありませんか?💭

急変対応や心停止の場面で登場する“電気ショック”は、看護師として知識だけでなく、実践での対応力が求められますよね。

でも、「同期?非同期?何がどう違うの?」「どんな波形で使うんだっけ…」と、いざという時に不安になってしまう方も多いのではないでしょうか💦

この記事では、

-

💡「同期」と「非同期」の違いってなに?

-

🩺 除細動が適応になる波形と判断のポイント

-

⚡ 電気ショックの安全な使い方と注意点

-

👀 実施後の観察や家族へのフォローのコツ

が分かりますよ♪

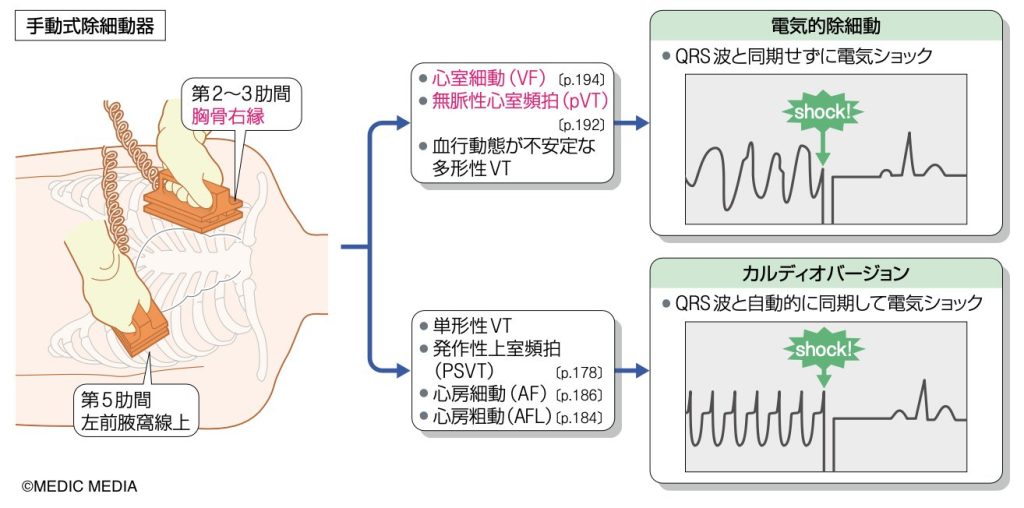

電気ショックには「同期」「非同期」の2種類があり、それぞれ適応となるリズムや使用手順、安全確認ポイントが異なります。

看護師が理解しておくことで、急変時でも冷静に対応し、患者さんを守る行動が取れるようになりますよ✨

この記事では、電気ショックの基礎知識から実践的な操作手順、安全対策、そして処置後の看護まで、看護師目線でわかりやすく解説しています💡

現場で「自信を持って動ける」ようになるための内容をギュッと詰め込みましたので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね😊

そもそも電気ショックって何?⚡💡仕組みと目的をわかりやすく解説!

電気ショックって、急変時に「バシッ!」と胸に当てるようなイメージ…ありますよね😳

でも、実際にはどういう仕組みで作用して、どんな目的で行われているのでしょうか?

医療ドラマや実習中に目にすることはあっても、言葉では説明しづらいことも多いんです。

ここでは、看護師として知っておきたい「電気ショック=除細動」の基本的な意味や必要性、そしてどんな場面で行われるのかをわかりやすく解説していきますね😊✨

電気ショック=「除細動」ってどういう意味?

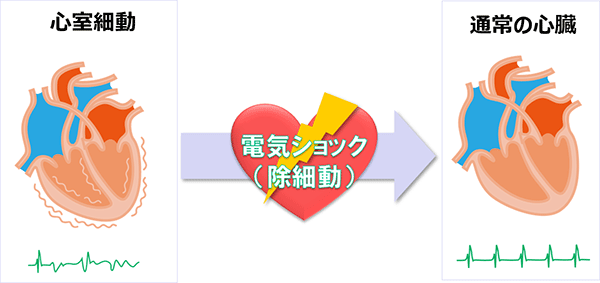

「電気ショック」とは、心臓が正常に動けなくなった時に「電気」でショックを与え、リズムを正しく整える医療行為です。

専門用語では「除細動(じょさいどう)」と呼びます🫰

-

心室細動や心房細動などの不整脈で、心臓の筋肉がバラバラに緊張して、本来の拍動をしているときに行います。

-

電気的な刺激を一気に心臓に流すことで、全ての心筋細胞を同時にリセットし、「さあ、また一緒に動こう!」とリーダー(洞結節)に仕切り直してもらうイメージです。

-

電気の除細動は、ご家庭のAED(自動体外式除細動器)でも行われています。

| ─ | 意味・解説 |

|---|---|

| 電気ショック | 電気の力で不整脈をリセットし心臓のリズムを整える治療法 |

| 除細動 | バラバラな心拍を正常リズムに戻す処置の医学用語 |

| AED | 一般国民や医療従事者が使える自動体外式除細動器 |

心臓にショックを与えるって…なぜ必要なの?🫀

「えっ、心臓に電気って…逆に危険じゃないの?」って思う方もいますよね💭

でも、心臓はそもそも電気の信号で動いている臓器なんです。

心臓のリズムが乱れた状態では、心臓がきちんと収縮せず、全身に血液を送れなくなってしまうんですね。

それが心停止=循環が止まるという状態です。

電気ショックでは、強制的に心臓の異常な電気信号を「リセット」して、洞調律など正常なリズムを再び働かせるチャンスを与えるのが目的なんです🌟

だから、迅速に・正確に・適切なタイミングで行うことがとても重要なんですよ。

どんな場面で使われる?医療現場でのリアルな活用例

【リアルな活用シーン】

-

医療現場では、急倒れた患者さんへの「心停止対応」、緊急事態を起こした方の救急治療として使用されます。

-

屋内だけでなく、駅や学校、イベント会場など救急車到着前の現場にもAEDが広く設置され、より多くの命が救われています。

-

具体的には…

-

急な心室細動、心室頻拍への緊急対応

-

心房細動が薬で止まらない時の治療

-

手術・検査中のモニター中に異常波形を感じた場合など

-

-

看護師さんは、パッド貼付・安全管理(周囲へ「離れて!」の声かけ)、心肺蘇生連携など、多くの重要な役割を担っています。

| 場面・事例 | 使用例・ポイント |

|---|---|

| 急変時(屋内・院外) | 心停止への瞬時の電気ショックと心肺蘇生で救命 |

| バッチ持続(心房細動・心室細動) | 投薬で制御できない場合の除細動治療 |

| 手術・処置中 | モニター異常時や急な致死性不整脈発生時緊急対応 |

| 公共の場(AED) | 看護師・市民がAEDを使ってショック→救急車到着前に救命率UP |

どの場面でも、看護師が「安全に実施できるよう環境整備・チーム連携」できるかがカギ🔑なんです。

特に同期/非同期の区別や、適応となる波形の判断、術後の観察まで、一貫して関わる役割が大きいですよね💪

「勉強会に積極的な職場で働きたい!」

「循環器を学びたい!」などなど!!

どんなお悩みもおまかせ🌟

lineであなたに合ったお仕事を探してきます😉

おしごと犬索とはline登録してもらったら状況や希望をヒアリングしてあなたに合ったお仕事を検索してお勧めするエージェントサービスです。

「ちかくのクリニックの評判ってどうなの?」

「A病院とB病院どっちがいいかな…」などなど!!

くんくん求人調査とは、line登録であなたがどんなサービスの求人でもいいので、求人や気になる病院などの公式ページを送ってもらえたら、こちらでそれがどんな職場環境であったりどんな評判の場所なのかを徹底調査するサービスです。

安全第一!⚠️ 電気ショックの手順と看護師が気をつけたいこと

この章では、電気ショックを「安全に」「正確に」行うために、看護師として押さえておくべき流れや注意点について解説していきますね✨

現場での行動の一つ一つが、患者さんの命を左右する場面もあります。慌てず確実に対応できるように、一緒に確認していきましょう💪💡

使用前のチェックリスト📝「コレ、忘れてませんか?」

電気ショックを行う前に、必ず確認したいことがいくつかあります。

準備が不十分なままショックをかけると、感電事故や失敗のリスクが高まってしまうんです⚠️

こちらが使用前のチェックリストになります👇

| チェック項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| 機器の電源・動作確認 | 起動できるか、バッテリーやコードに異常なし |

| パッド類の有効期限・装着面 | 使用期限内か、パッド部が乾燥・劣化していないか |

| パッド貼付位置・皮膚の状態 | 汗や水分、薬剤、体毛は除去済みか |

| 周囲の安全確認(感電・妨害対策) | 濡れていないか、金属・アクセサリー・湿布はないか |

| スタッフの役割・声かけの周知 | ショック時、全員離れられる事前に確認 |

「慌ててショック!」の前に、1つずつ確認しておいて事故やトラブルは予防できます❤

💡特に濡れた肌やパッドの密着不良は、感電や熱傷リスクにつながるので要注意です!

ショックの瞬間!声かけとタイミングがカギ🔑

ショックをかける前に、周囲の安全確認と声かけは絶対に欠かせません!

以下が基本の手順です👇

-

「ショックをかけます!みなさん離れてください!」と大きな声で周囲に注意喚起

-

周囲スタッフの手・機器・ベッドからの離脱を目視で確認

-

AEDなら自動でショック、手動ならショックボタンを押す

-

すぐに胸骨圧迫を再開!(中断時間は最小限に)

「誰かが触れていないか?」の確認は、一番近くにいる看護師の責任でもあります。

声かけが恥ずかしい…なんて言ってるヒマはないですよね💦

患者さんを守るためにも、大きな声とアイコンタクトでしっかり安全確認しましょう!

ショック後はすぐに○○を確認しよう!

ショックが終わったら、すぐに終わり…ではありません!

むしろここからが観察とアセスメントの本番です👀

とくに大切な確認ポイントはこちら👇

| 確認項目 | 内容 |

|---|---|

| 心電図モニター | 波形がどう変化したか?正常洞調律に戻ったか? |

| 意識レベル | 反応があるか、バイタルサインの変化は? |

| バイタルサイン | 血圧・SpO2・脈拍の回復状況をチェック |

| パッド部位の皮膚 | 熱傷や赤みの有無を確認。必要なら冷罨法も検討🧊 |

💡ショック後は再発することもあるため、再除細動に備えて準備を続けることも大切です。

看護師として「次に何が起こるか?」を先読みしながら行動できると、チーム全体の動きもスムーズになりますよ✨

やけどや感電は防げる?😨 実施時のリスクとその予防法

電気ショックは命を救う大切な処置ですが、実施時にはやけどや感電などのリスクもあります⚡

看護師として安全に処置を進めるためには、リスクを正しく理解し、事前にしっかり対策をとることが大切ですよ✨

電気ショックでやけど!?原因と予防ポイント

実は、電気ショック後に皮膚に赤みや水疱ができる「熱傷(やけど)」はよくある合併症のひとつなんです💦

主な原因はこちら👇

| 原因 | 説明 |

|---|---|

| パッドの密着不良 | 空気が入ったり、接触面がずれていると電流が集中しやすくなる |

| ジェルの不足(パドル使用時) | 通電時の抵抗が強くなり、熱が発生しやすくなる |

| 同じ部位に繰り返しショックをかけた | 皮膚へのダメージが蓄積してしまう |

🔍予防のポイントはコチラ👇

-

パッドは清潔・乾燥した皮膚にしっかり密着させる

-

体毛が多い場合は、事前に剃毛することも検討🪒

-

使用後のパッド部位は必ず観察し、異常があれば医師へ報告&ケア

やけどは軽視されがちですが、患者さんにとっては処置後の苦痛や感染リスクにもつながります。

「見えないところもケアする看護」の視点が大事ですね🧡

感電しないために!周囲スタッフへの配慮とは

電気ショックを行う際、患者さんだけでなく、周囲のスタッフや自分自身も感電のリスクがあります⚡😱

実際、ショック中に患者さんに触れていたスタッフが感電した事故も報告されています。

感電予防の基本行動は以下の通り👇

| 行動 | 理由と効果 |

|---|---|

| 声かけ「離れてください!」 | 周囲スタッフに注意を促すため(慌ただしい場面では特に重要!) |

| 手・器具・ベッドからの離脱確認 | 身体や物が患者と接触していないか目視で確認👀 |

| 手袋の着用 | 絶縁の基本。ゴム手袋を二重にする施設もある |

| ベッドサイド環境の整理 | 不要な導線・金属類を排除して通電リスクを下げる |

とくに、「言ったつもり」ではなく「目で見て確認」が大切です👀✨

現場では“焦らず、確実に、安全を確保する”行動が信頼にもつながりますよ!

使用するパッドやジェルの選び方と注意点

電気ショックに使用するパッドやジェル(手動パドル時)は、選び方や扱い方次第でリスクを防げる重要アイテムです💡

-

一体型パッド・2枚組みなど機器によって違いがありますが、患者さんの身体サイズや年齢(小児用/成人用)に合わせて選びましょう。

-

導電性ジェル一体型の場合は、別途お申込みは不要ですが「乾燥・劣化」していないかよくご確認ください。

-

パッド貼付部の汗・水分・体毛は丁寧に除去し、しっかり「密着」が最大のですが&感電防止対策です。

-

パッド・ジェルは有効期限内のものしか絶対に使わないこと!

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| パッドの種類 | 成人/小児用の区別を必ず守る |

| ジェルの状態 | 乾燥・耐久・期限切れは絶対に使わない |

| パッド密着 | 汗・水・体毛はきれいに除去、しっかり押さえて貼付 |

| 張り付け位置 | 貼付位置ガイドの図を必ず確認 |

万が一不安や疑問を感じたら、必ず先輩やメーカーに確認を❤

💡とくに「患者の胸部が汗ばんでいた」「清拭直後だった」など、肌が濡れている状況ではしっかり拭き取ってから装着するようにしましょう。

「使う前に確認する」「使った後に観察する」――これだけでも、患者さんの苦痛や合併症をぐっと減らすことができますよ✨

処置のあとが大事👀 電気ショック後の観察とフォローアップ

電気ショックを無事に終えたからといって、「はい、おしまい!」ではありません⚠️

処置後の観察と対応こそが、患者さんの回復に大きく関わる大事な看護なんです✨

ここでは、電気ショック後に看護師が行うべき観察ポイントや、皮膚ケア、患者さん・ご家族へのフォローについて詳しく解説しますね👩⚕️🫶

ショック後のバイタルサインはこう見る!

まず確認したいのは、バイタルサインの変化と安定性です。

ショックによって心拍が戻っても、その後の循環状態が安定しないことも多いので、細かい観察が重要です👀✨

特に意識したい項目はこちら👇

| 主な観察項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 意識レベル | 声かけ・刺激に対する反応を確認。 |

| 呼吸状態・SpO₂ | 呼吸数・呼吸様式(努力呼吸等)、SpO₂値、チアノーゼの関係 |

| 脈拍・心電図 | 心拍数・リズム、モニター波形の正常・異常変化 |

| フィル | ショック後の急な低血圧や変動の有無は要注意 |

| その他 | 発汗・顔色・麻痺の有無、冷汗、頭痛、悪心、嘔吐、胸部不快感 |

💡必要に応じてABGや採血などのドクターへの報告・依頼も忘れずに行いましょうね。

皮膚の状態ややけど部位はどう確認する?

ショック後のパッド装着部位は、電流による熱傷が発生しやすい部位です。

とくに再除細動が必要だった場合や、皮膚の乾燥状態が悪かった場合には、赤み・水疱・損傷の有無をしっかり確認しましょう🧼✨

皮膚観察のポイントはこちら👇

-

パッド部位(右胸・左側胸部)を中心に、左右対称に確認

-

赤み・ヒリヒリ感・水疱がある場合は冷罨法+報告対応

-

処置後にはパッドを剥がして、皮膚状態を看護記録に記載

💡熱傷は軽度でも疼痛や感染のもとになるため、「少し赤いだけ」でも気づいたら声に出して報告しましょうね!

家族への説明ってどうすればいいの?📣

急変対応では、患者さんの命を守るだけでなく、ご家族の不安にも寄り添う対応が求められます🫶

電気ショックを実施した後のご家族への対応例:

-

「●時に心電図上でVFが出現したため、電気ショックを行いました」など事実を簡潔に説明

-

術後の状態やこれからの見通しについて医師と情報を共有しながら丁寧に説明

-

ご家族がショックの現場を見ていた場合は、「びっくりされたと思いますが、あの処置は命を救うために必要な対応でした」と安心の声かけも大切です🧡

💬説明は難しく考えすぎず、相手の表情を見ながら、わかりやすく、ゆっくり伝えることがポイントです。

📝まとめ:電気ショックは“知ってるつもり”から“自信を持って対応できる”へ✨

電気ショックは、心肺停止や重篤な不整脈の場面で患者さんの命を救うために欠かせない処置です⚡

でも、「いつ使うの?」「同期と非同期ってどう違うの?」と、実際に現場で対応するとなると不安に思うこともありますよね。

今回の記事では、以下のポイントを整理してお伝えしてきました👇

✅この記事のまとめポイント

| 項目 | 要点まとめ |

|---|---|

| 電気ショックとは? | 除細動のことで、心臓の致死性不整脈をリセットするための電気的治療法。 |

| 同期・非同期の違い | 同期=心拍ありにR波を合わせて実施/非同期=緊急時に即通電(VF・無脈性VTが適応) |

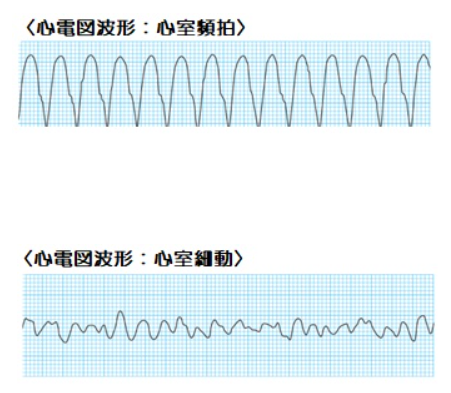

| 適応となる波形の見極め方 | VFと無脈性VTが対象、PEAや心静止は対象外。AEDの解析機能も活用しよう。 |

| 手順と注意点 | 使用前の確認、周囲への声かけ、安全確認を徹底し、ショック後の観察も忘れずに! |

| やけどや感電の予防 | パッドの貼付、ジェル使用、環境整備でリスクを回避。観察・皮膚ケアも大切。 |

現場では、冷静に、でも迷わず行動するための知識と判断力がとっても大切です。

今回の記事を通して、「なんとなく不安だった」電気ショックの理解が少しでも深まっていたら嬉しいです😊

急変対応は誰にとっても緊張する場面ですが、看護師として一歩前に出て、チームで命を支える存在になれるように、これからも一緒に学んでいきましょうね🌸