「クローン病の患者さんへの食事指導、これで合ってるのかな?」

「メンタル面でのサポートって、具体的にどうすればいいんだろう…🤔」

そんな疑問やお悩みはありませんか?

この記事では

- クローン病患者さんの食事指導の具体的なコツがわかります。

- 患者さんの心に寄り添うメンタルケアの実践方法が学べます。

- 日々の看護で役立つ、実践的なアセスメントの視点が得られます。

- 患者さんのQOL向上につながるヒントが見つかりますよ♪

クローン病患者さんの看護において、食事とメンタルケアは非常に重要であり、個々の患者さんに合わせた細やかなサポートが、より良い治療効果とQOLの維持に繋がるんです!

この記事では、クローン病の基礎知識から、患者さんへの具体的な食事指導の方法、心のケアに役立つコミュニケーション術まで、現場の看護師さんが「知りたかった!」と思うような情報を、実践的な視点と豊富な事例を交えて分かりやすく解説していきます。

一緒に、クローン病患者さんをしっかり支える看護スキルを身につけていきましょう!💪✨

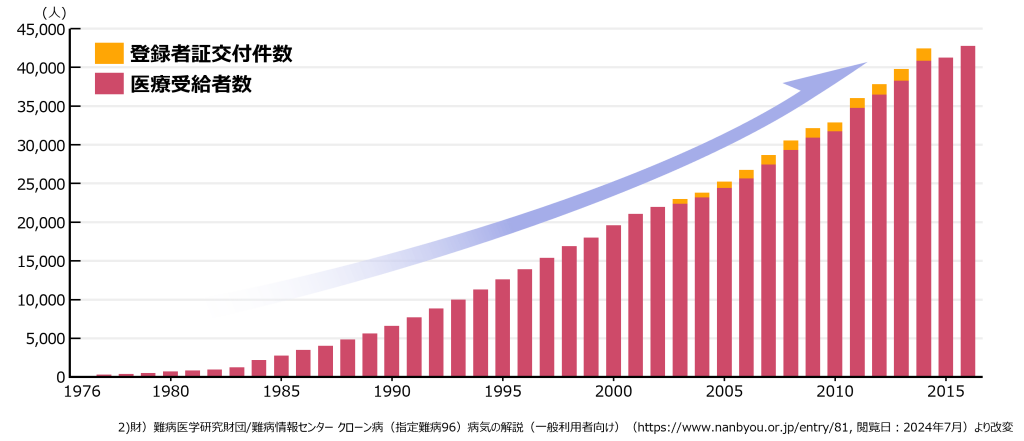

クローン病治療は近年、劇的な進歩を遂げており、看護師の役割も大きく変化しています。

また、従来の「症状改善」から「粘膜治癒」「深い寛解」へと治療目標が高度化しています。

最新治療、ここが変わった!進化するクローン病治療と看護師の役割の変化🚀

近年、クローン病の治療薬は多様化し、分子標的薬など新しい治療法が登場しています。

これにより、患者さんの寛解導入や維持が期待できるようになりました。

最新治療薬の動向:

| 治療薬分類 | 代表的な薬剤 | 作用機序 | 看護上の留意点 |

|---|---|---|---|

| 抗TNF-α抗体 | レミケード、ヒュミラ | TNF-α阻害 | 感染症リスク管理 |

| 抗IL-12/23抗体 | ステラーラ | IL-12、IL-23阻害 | 投与間隔の管理 |

| 抗IL-23抗体 | スキリージ、オンボー | IL-23選択的阻害 | 新薬の副作用監視 |

| JAK阻害薬 | リンヴォック | JAK経路阻害 | 内服薬のアドヒアランス |

| 抗α4β7インテグリン | エンタイビオ | 白血球浸潤阻害 | 腸管選択的作用の説明 |

生活習慣の見直しやストレス回避に重点が当てられていた疾患も、有効な薬の出現により、患者さんのQOLの向上に貢献しています。

治療目標が変化したことにより、看護師の役割にも変化が出ています。

看護師役割の変化:

1.治療選択支援の高度化

- 多様な治療選択肢の理解

- 患者さんの価値観に基づく意思決定支援

- SDM(共同意思決定)の促進

2.副作用管理の専門性向上

- 生物学的製剤の副作用モニタリング

- 感染症予防教育の実施

- 緊急時対応能力の向上

3.長期フォローアップの重要性

- 寛解維持期の継続支援

- 治療効果の評価・報告

- 生活の質の継続的評価

チームで患者さんを支える!他職種連携のスムーズな進め方とコツ💡

クローン病の患者さんのケアには、医師、栄養士、薬剤師、心理士、ソーシャルワーカーなど、さまざまな職種との連携が不可欠です。

IBDチームの構成例:

| 職種 | 主な役割 | 連携のポイント |

|---|---|---|

| 消化器内科医 | 診断・薬物療法 | 治療方針の共有 |

| 外科医 | 手術療法 | 手術適応の判断 |

| 看護師 | 患者ケア・教育 | 患者情報の集約・発信 |

| 薬剤師 | 薬物療法管理 | 副作用情報の共有 |

| 管理栄養士 | 栄養管理・食事指導 | 栄養状態の評価 |

| ソーシャルワーカー | 社会資源活用 | 生活支援ニーズの把握 |

| 臨床心理士 | 心理的支援 | メンタルヘルス評価 |

効果的な連携のためのコツ:

1.情報共有の標準化

- 統一された記録様式の使用

- 定期的なカンファレンスの開催

- 電子カルテの効果的活用

2.役割分担の明確化

- 各職種の専門性の理解

- 責任範囲の明確化

- 重複・漏れの防止

3.コミュニケーションの円滑化

- お互いの専門用語の理解

- 患者さん中心の視点の共有

- 建設的な議論の促進

連携がうまくいくチームの特徴:

-

患者さんのQOL向上という共通目標

-

お互いの専門性への敬意

-

オープンなコミュニケーション

-

継続的な学習姿勢

患者さんを中心に、それぞれの専門性を活かして情報を共有し、連携を強化することで、より質の高いケアを提供できますよ😊

「この時、どうする?」困った事例から学ぶ!若手看護師のためのトラブルシューティング🚑

クローン病看護において、若手看護師が遭遇しやすい困難な場面とその対処法をご紹介します。

事例①:治療拒否する患者さん

状況:20代男性、ステロイドの副作用を恐れて内服を拒否

対応のポイント:

-

まず患者さんの不安を受け止める

-

「副作用が心配なんですね。詳しく聞かせてください」

-

医師と連携し、他の治療選択肢を提示

-

段階的な治療計画の説明

事例②:食事制限に反発する患者さん

状況:高校生女性、友達との外食を制限されることに怒り

対応のポイント:

-

患者さんの気持ちに共感する

-

「みんなと同じように楽しみたいですよね」

-

外食時の工夫方法を一緒に考える

-

可能な範囲での妥協点を見つける

事例③:家族間の意見対立

状況:母親は治療に積極的、患者である息子は消極的

対応のポイント:

-

両者の意見を公平に聞く

-

家族それぞれの立場を理解する

-

患者さんの自己決定権を尊重

-

必要に応じて家族面談を設定

困った時の対処の基本原則:

-

一人で抱え込まない – 先輩看護師や他職種に相談

-

患者さんの立場に立つ – 共感的な姿勢を保つ

-

情報収集を丁寧に – 背景にある問題を探る

-

チームで対応する – 多角的な視点での解決

事例を共有し、解決策を一緒に考えることで、自身のスキルアップにもつながります✍

看護師自身もケアを!クローン病看護で感じる「しんどい…」を乗り越えるセルフケア術🌸

クローン病の患者さんと向き合う中で、看護師さん自身も精神的、肉体的に「しんどい…」と感じることもあるかもしれません💦

患者さんのケアを続けるためには、看護師自身の心身の健康も重要です。

クローン病看護で感じやすいストレス:

-

患者さんの症状改善が見えにくい時の無力感

-

治療選択肢が多様で複雑なことへの不安

-

患者さんや家族の感情的な訴えへの対応疲れ

-

専門知識の習得に対するプレッシャー

看護師のセルフケア方法:

1.知識・技術の向上

- 学会・研修会への参加

- 専門書籍での学習

- 先輩看護師からの指導を積極的に受ける

2.チームサポートの活用

- 困難事例の共有と相談

- 同僚とのピアサポート

- スーパーバイザーからの助言

3.個人的なストレス管理

- 仕事とプライベートの切り替え

- 趣味やリラクゼーションの時間確保

- 十分な休息と栄養管理

4.専門性への誇りの再確認

- 患者さんからの感謝の言葉を大切にする

- 小さな改善も成果として認識する

- 専門看護師としての成長を実感する

完璧でなくても大丈夫!

患者さんに寄り添う気持ちが一番大切です。

経験を積みながら、一緒に成長していきましょう😉👌

燃え尽きを防ぐために:

-

適度な距離感を保つ

-

自分の限界を知る

-

サポートを求めることをためらわない

-

継続的な学習で自信をつける

クローン病看護は確かに複雑で挑戦的な分野ですが、患者さんの人生に大きな影響を与える、とてもやりがいのある仕事です💪

最新の知識を身につけ、チーム一丸となって患者さんを支えることで、きっと素晴らしいケアが提供できるはずです。

患者さんの「その人らしい生活」を支えるパートナーとして、私たち看護師の役割はますます重要になってきています。

一緒に頑張りましょう!✨

<参考・引用>

難病情報センター

武田薬品工業株式会社

新薬情報オンライン